Aus dem „Roten Wien“ vertrieben

Die Nutzung öffentlichen Wohnungsbaus verwehrt, wird auch die Einreise in die Schweiz nicht gestattet

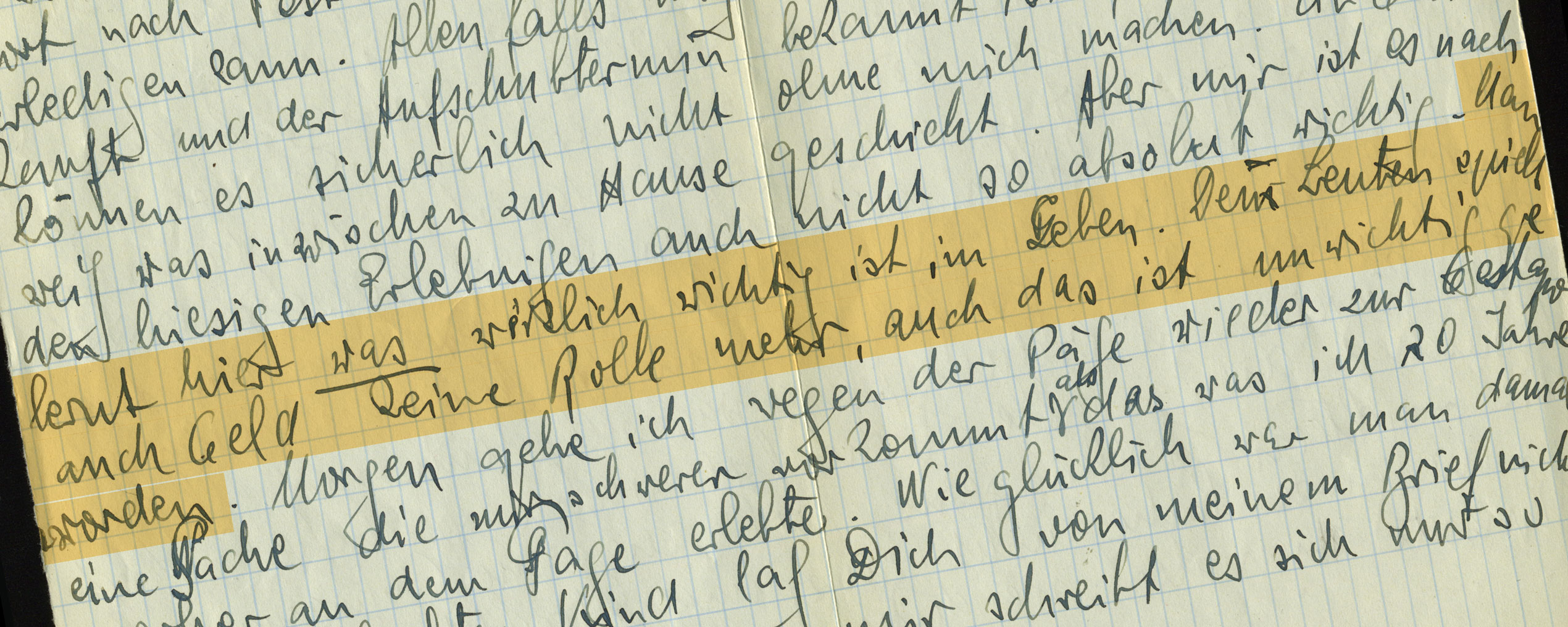

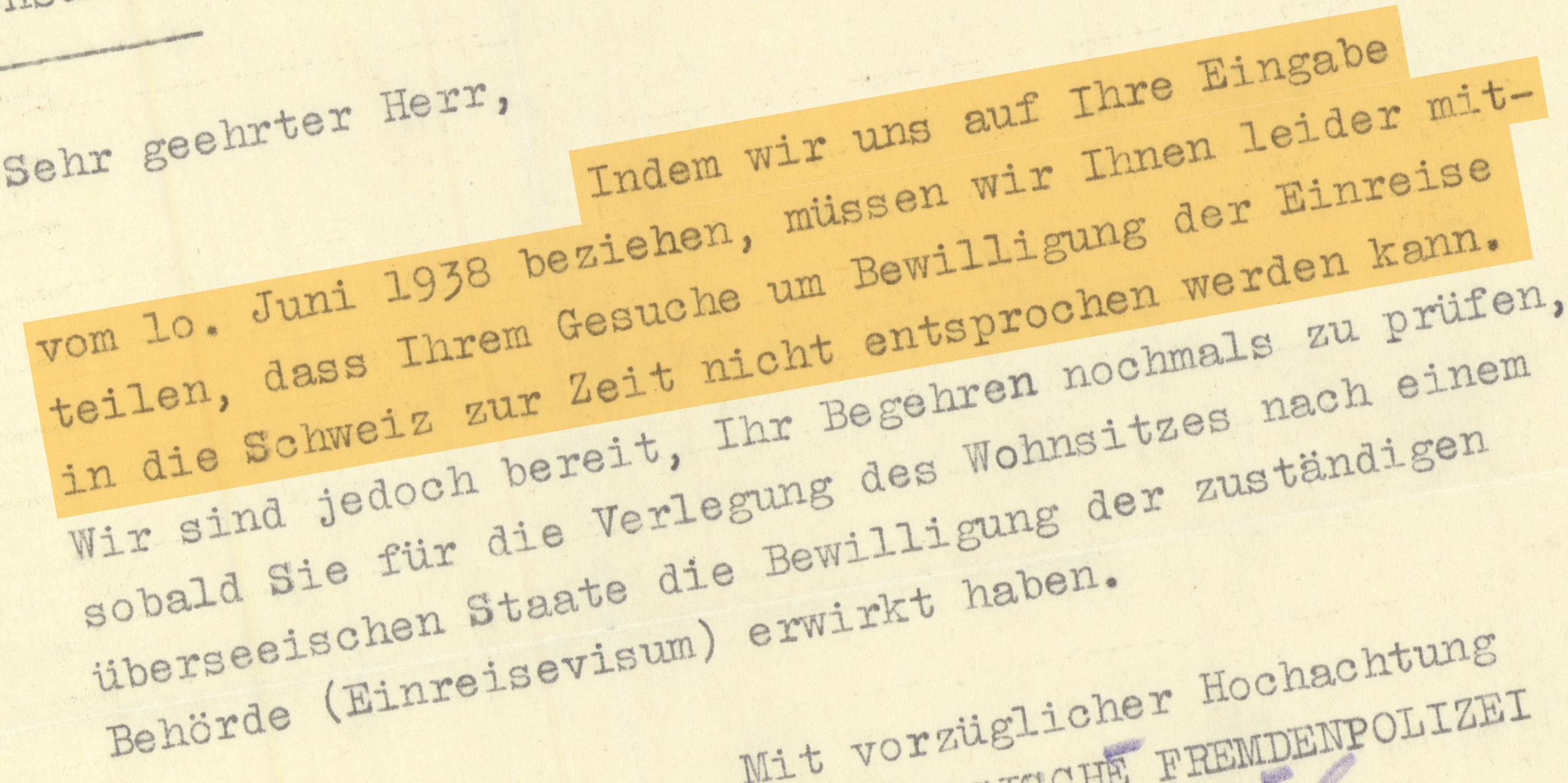

„Indem wir uns auf Ihre Eingabe vom 10. Juni 1938 berufen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihrem Gesuche um Bewilligung der Einreise in die Schweiz zur Zeit nicht entsprochen werden kann.“

Bern/Wien

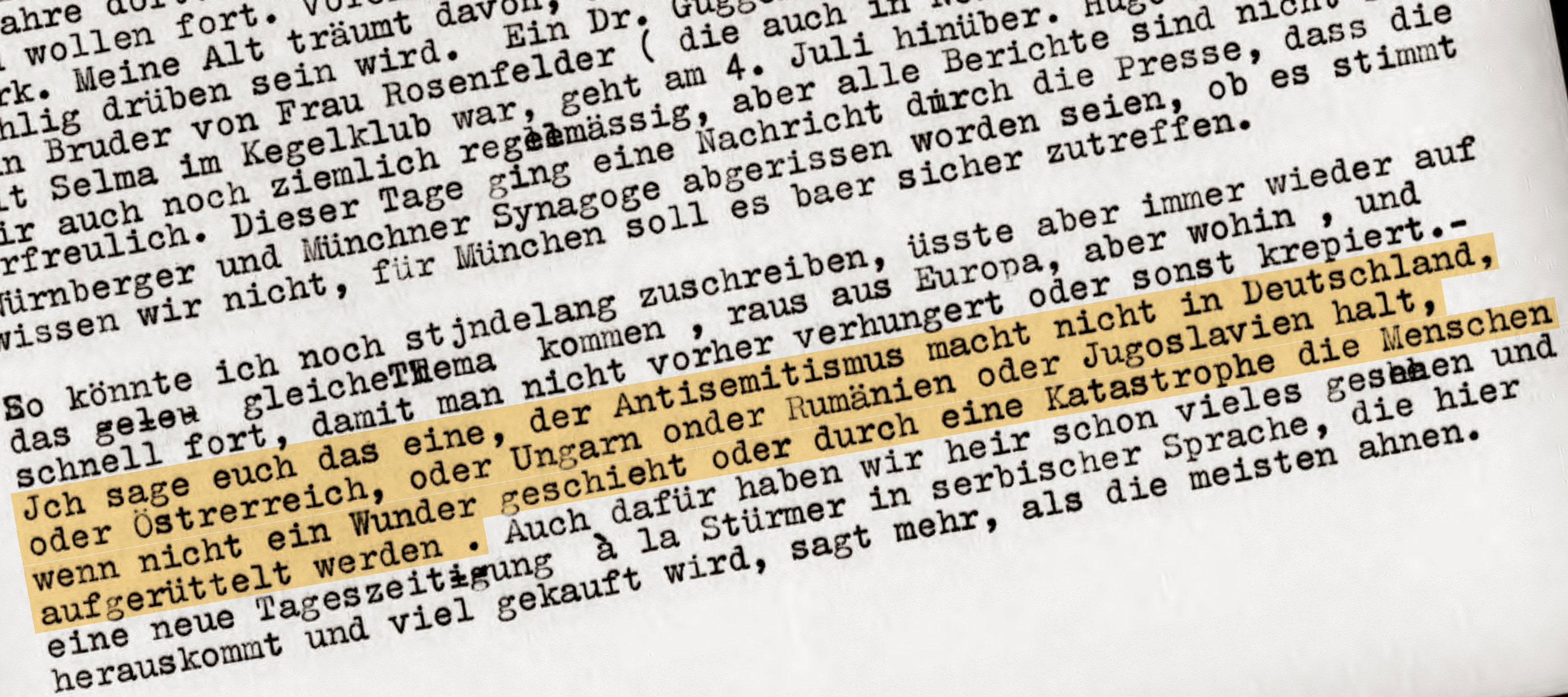

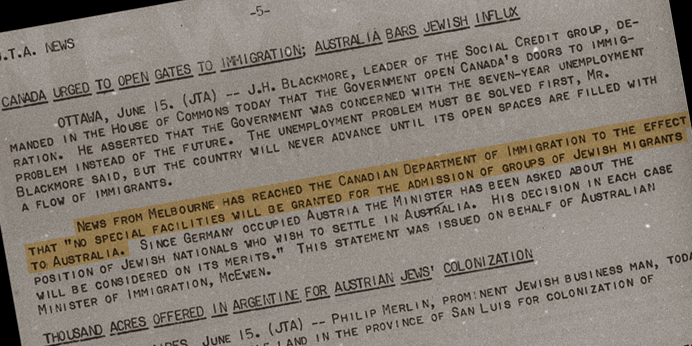

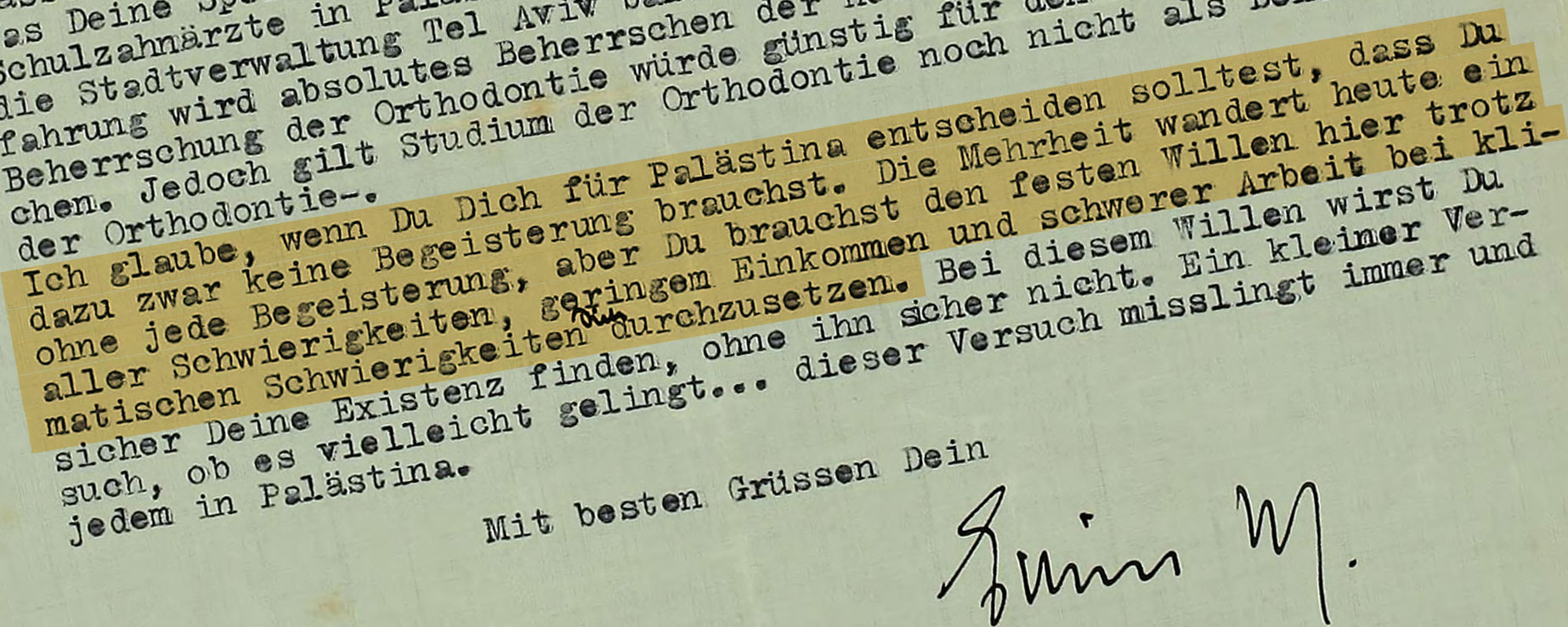

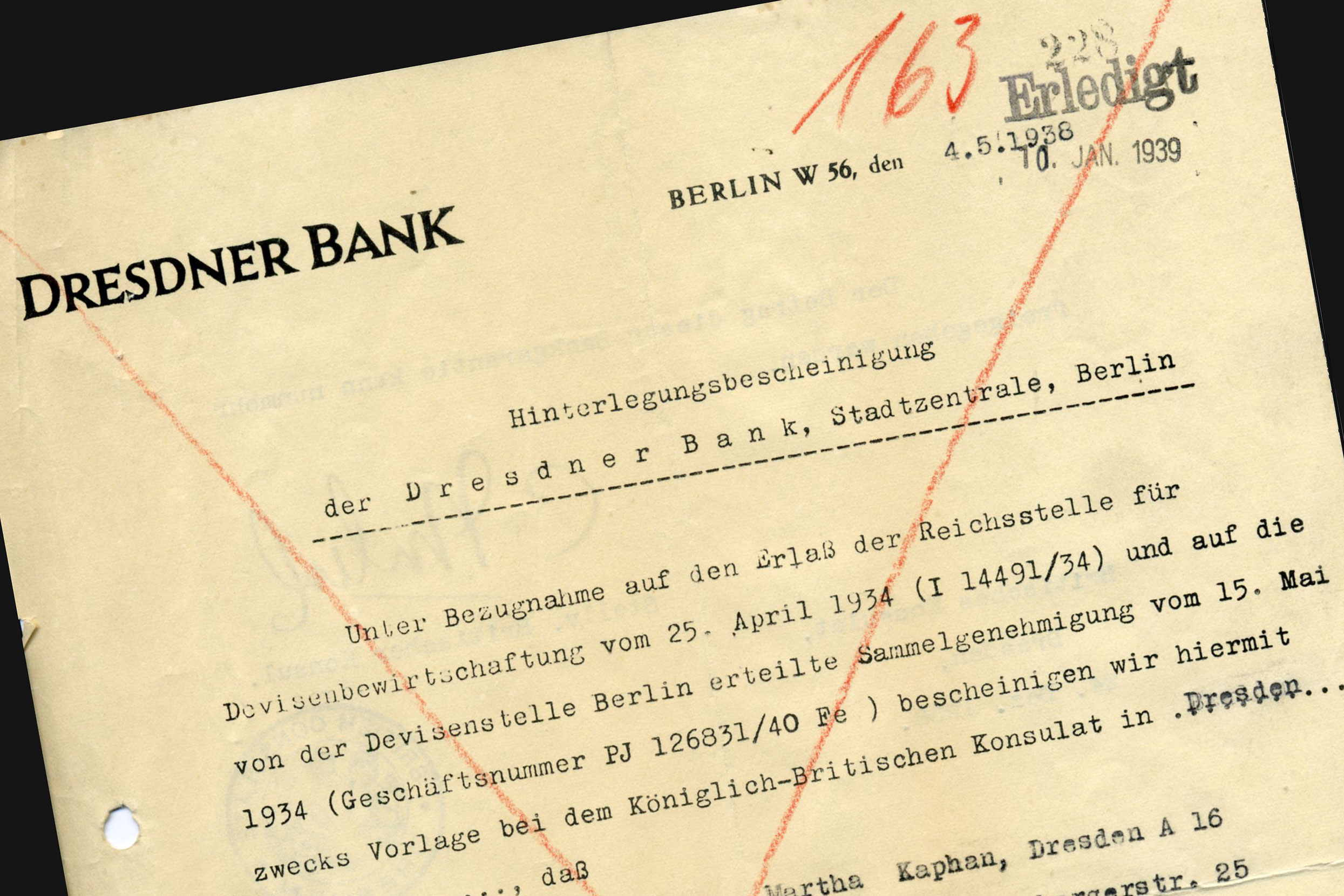

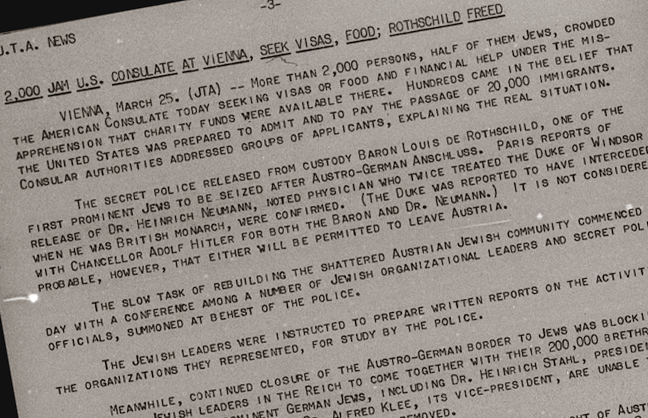

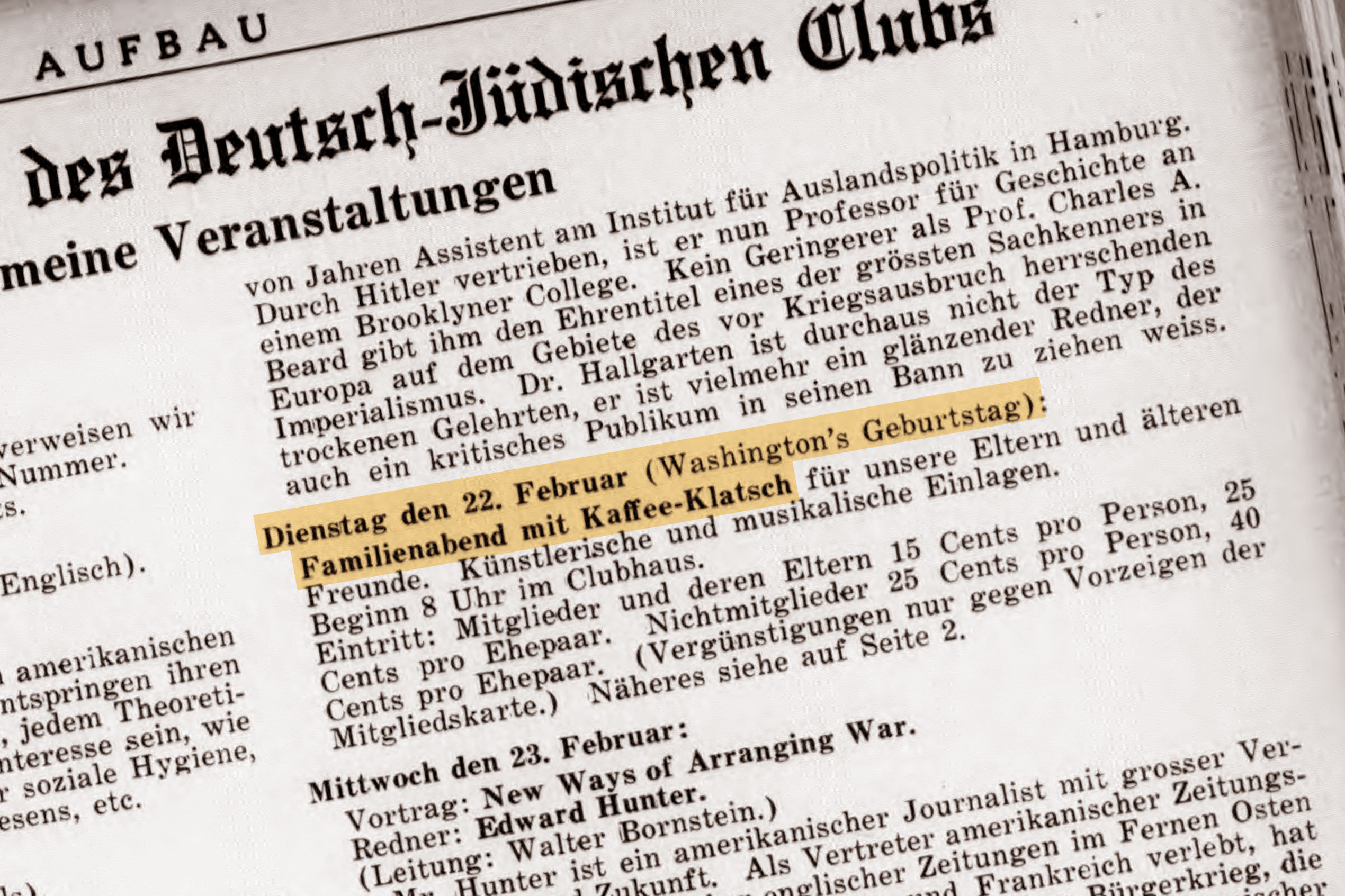

Für einen eingefleischten Sozialdemokraten wie den Journalisten, Übersetzer und Schriftsteller Maurus (Moritz) Mezei, müssen die Veränderungen, die unmittelbar nach der ungehinderten Annexion des Landes durch Nazi-Deutschland in Österreich Platz griffen, doppelt problematisch gewesen sein. Während der Ära des „Roten Wien“, der ersten Zeit demokratischer Regierung der Stadt von 1918 bis 1934, war Familie Mezei in den Karl-Marx-Hof, einen Gemeindebau (Komplex von Sozialwohnungen) gezogen. Von 1938 an waren „nicht-arische“ Familien wie die Mezeis mit der Ausweisung aus dem Komplex bedroht. Während nach dem Regierungswechsel anfänglich der Mieterschutz auch für Juden in Kraft blieb, galt er nicht für Gemeindebauten. Am 10. Juni hatte Mezei die Einwanderung in die Schweiz beantragt, doch die Antwort, geschrieben am 14. Juli, fiel negativ aus: Nur wenn er ein Einreisevisum für ein überseeisches Land beschaffe, würden die Schweizer Einwanderungsbehörden seinen Fall erneut überprüfen und ihm möglicherweise vorläufiges Asyl gewähren.

QUELLE

Institution:

Original:

Brief der Eidgenössischen Fremdenpolizei an Maurus Mezei ; Inv. Nr. 20991/ 26