Nicht das Land ihrer Träume

Emigranten haben keine Wahl

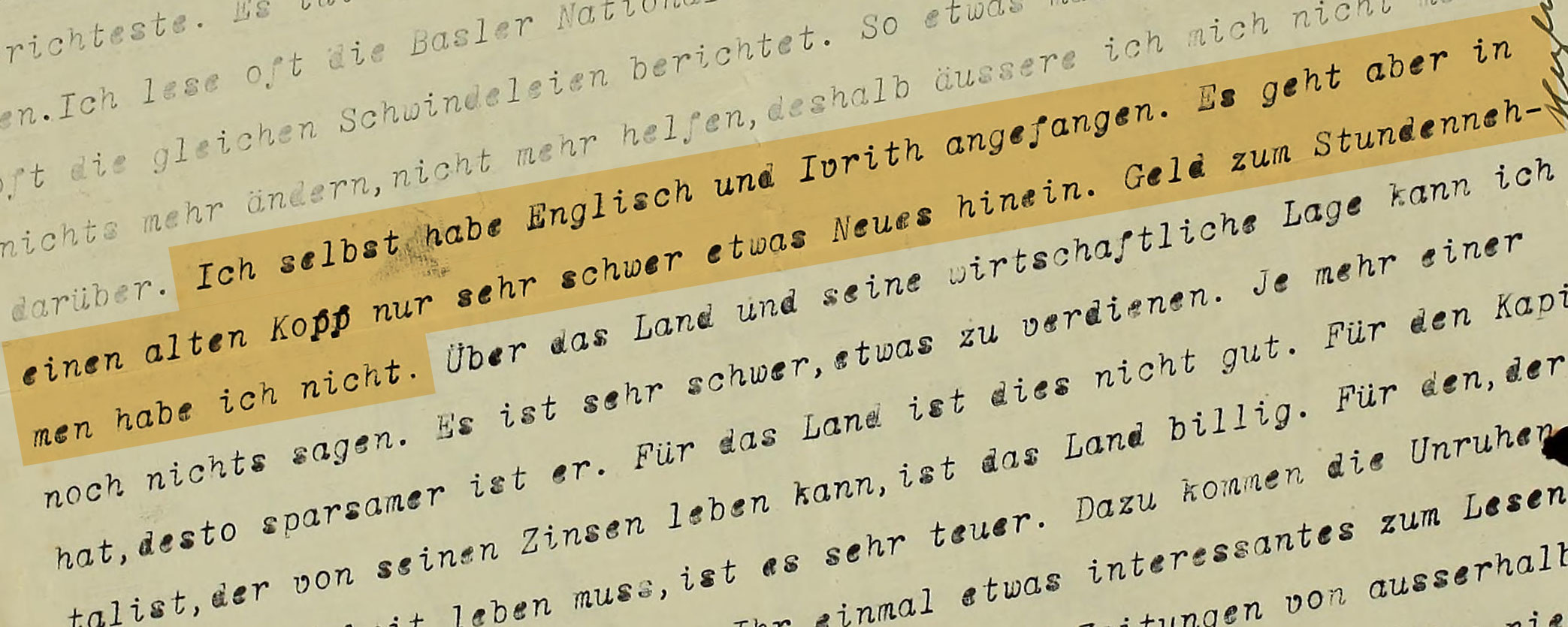

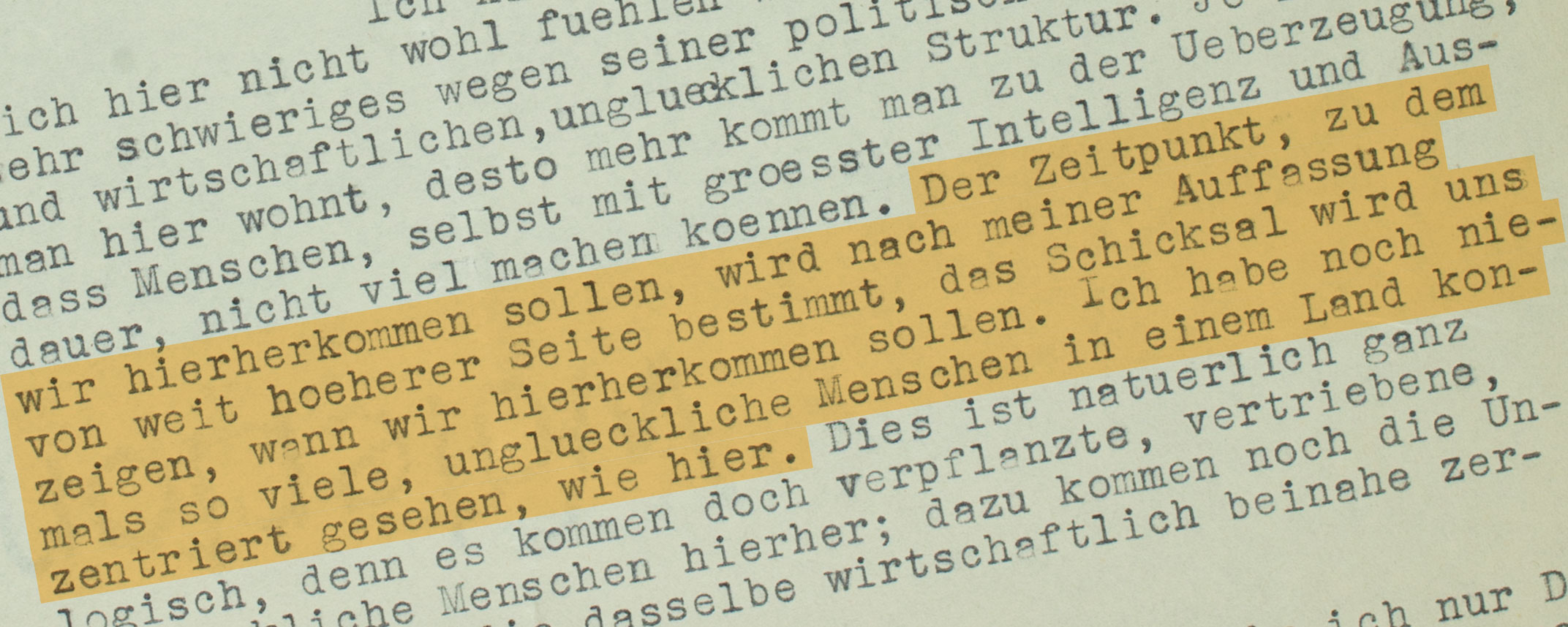

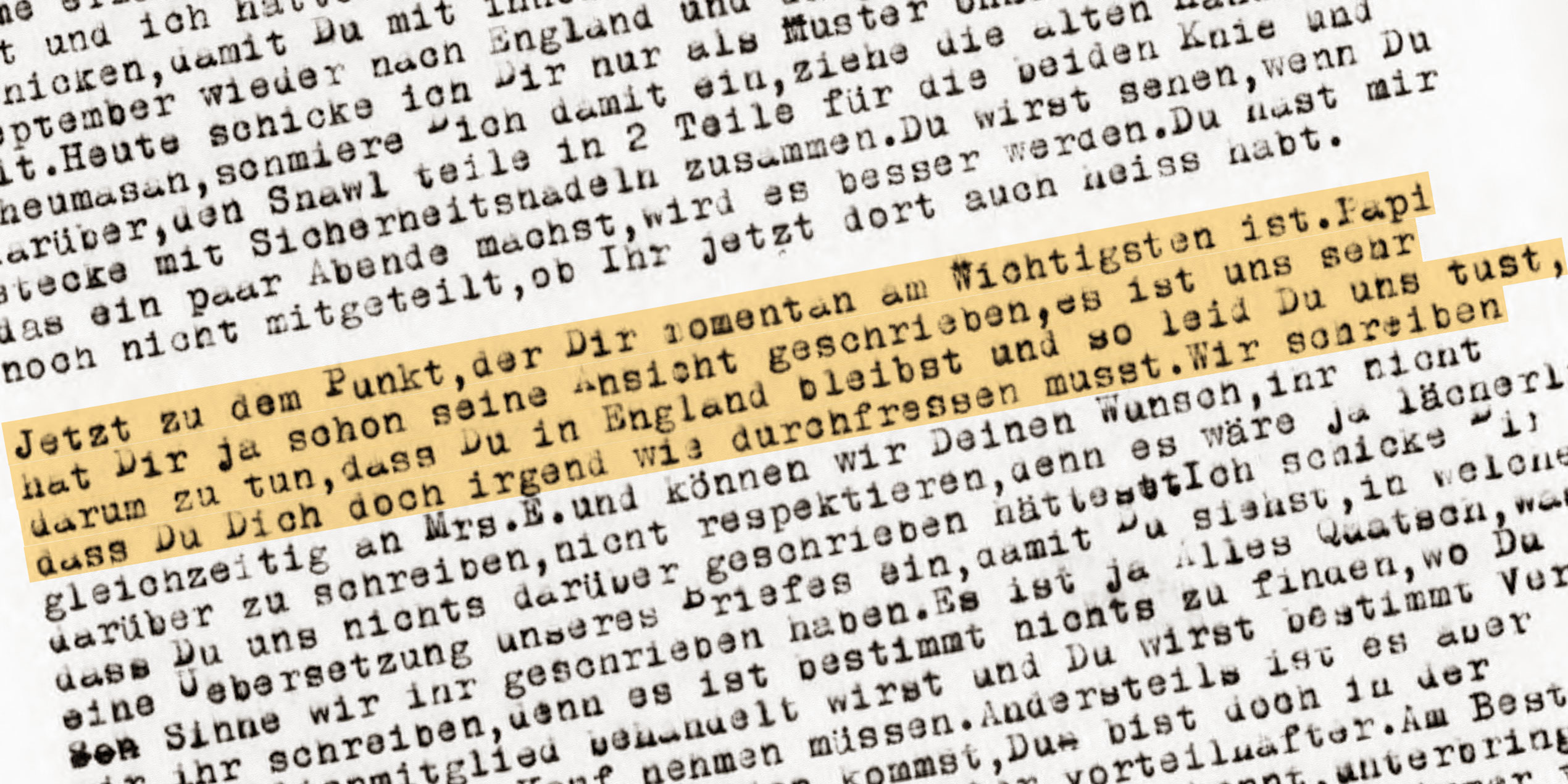

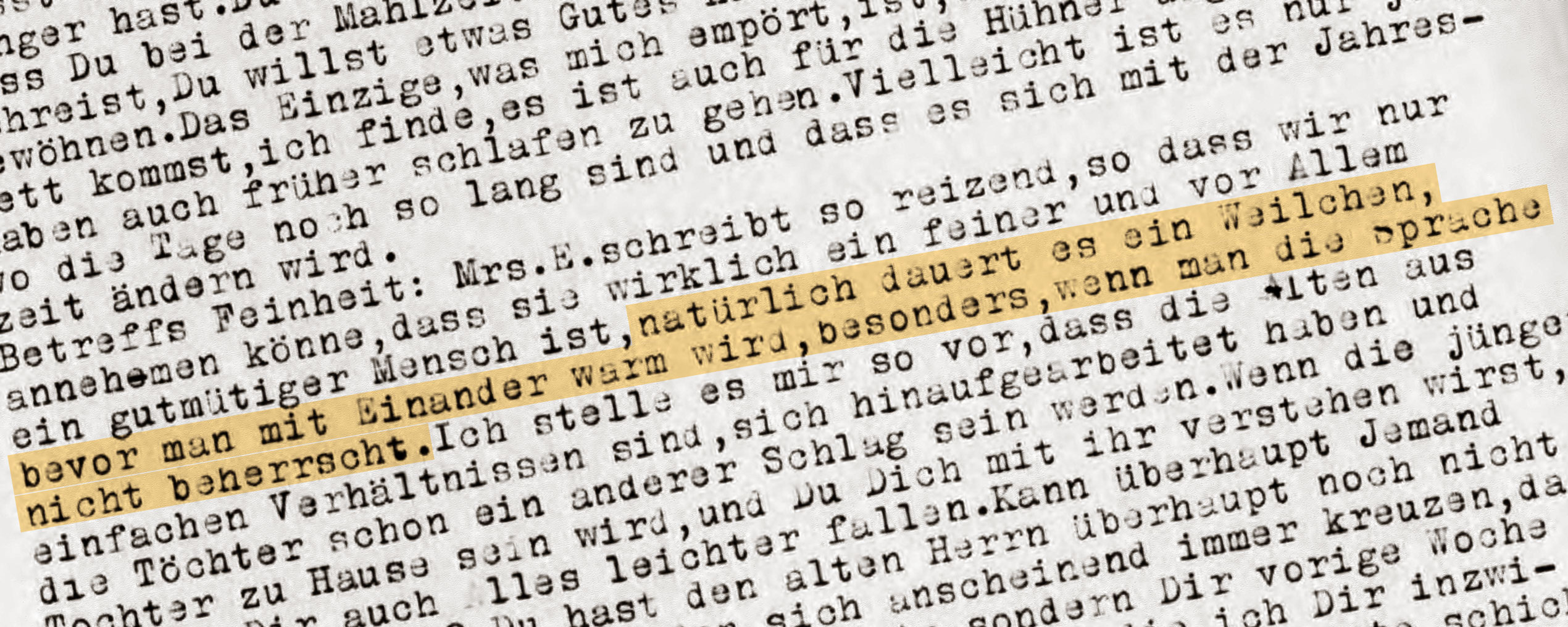

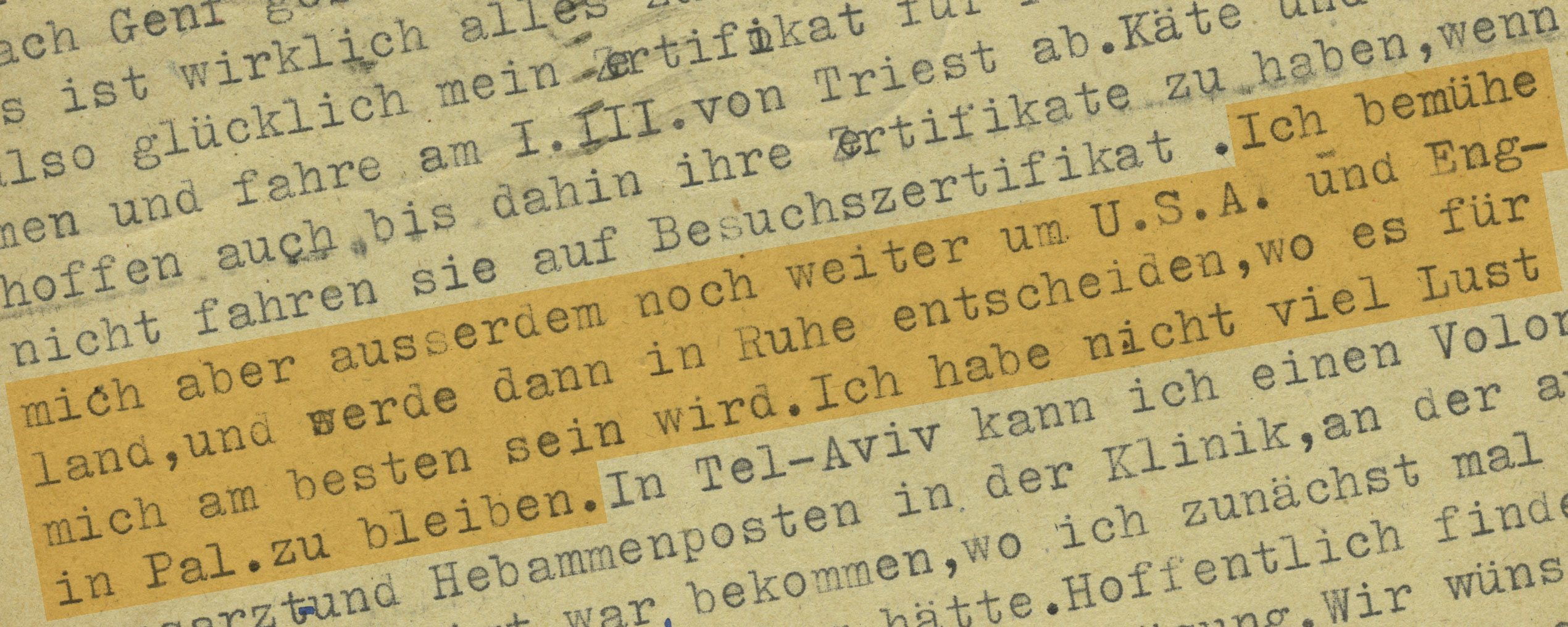

„Ich bemühe mich aber ausserdem noch weiter um U.S.A. und England, und werde dann in Ruhe entscheiden, wo es für mich am besten sein wird. Ich habe nicht viel Lust in Pal. zu bleiben.“

Siena/Turin

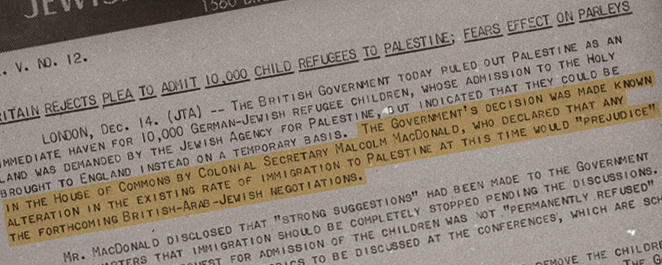

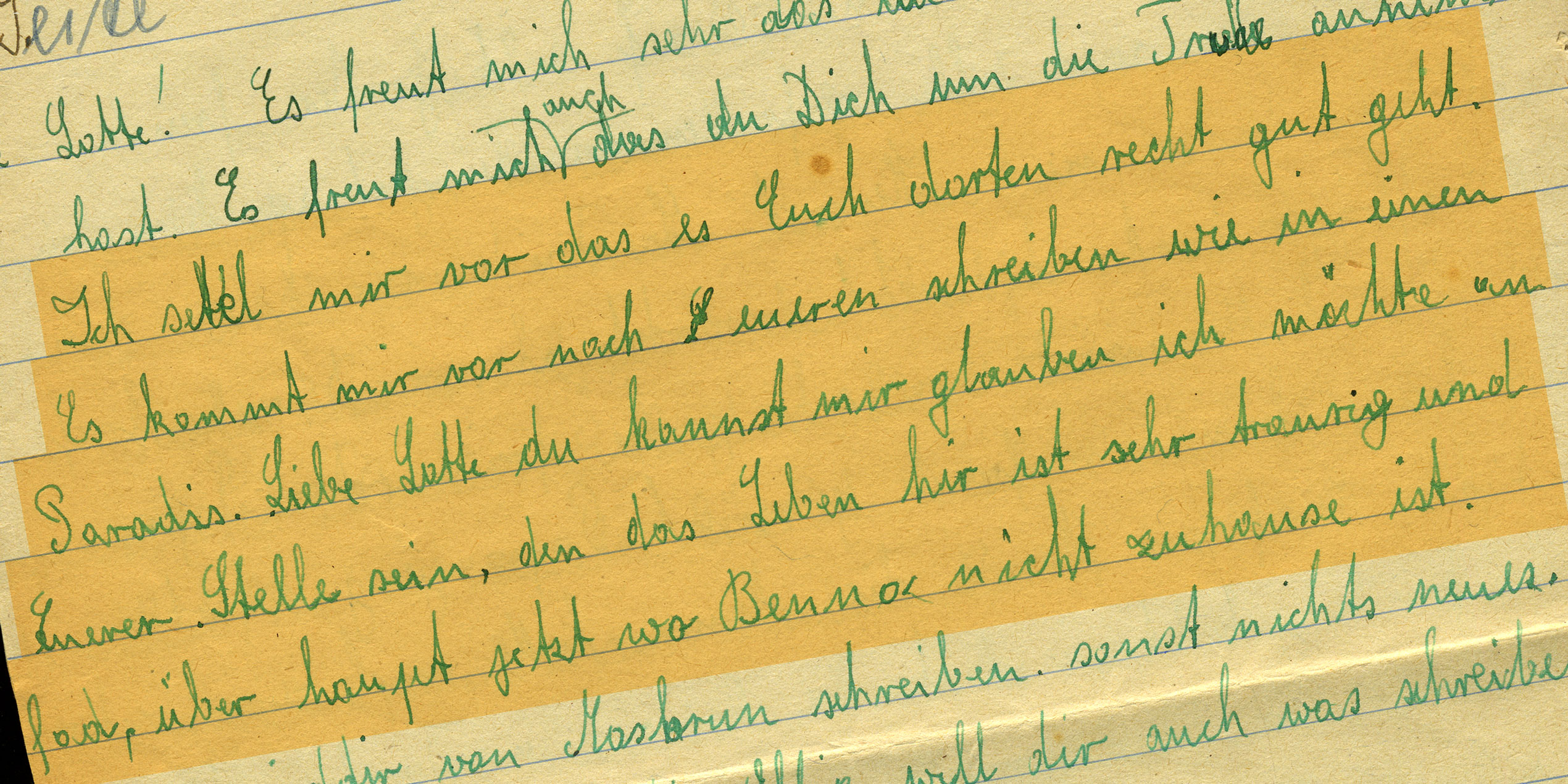

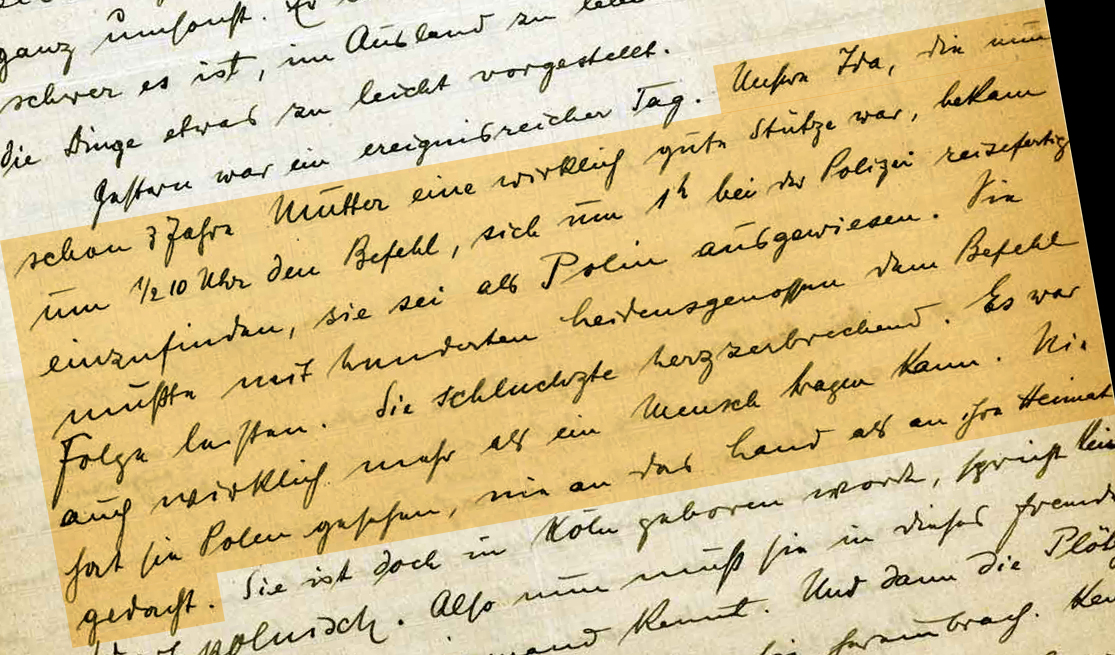

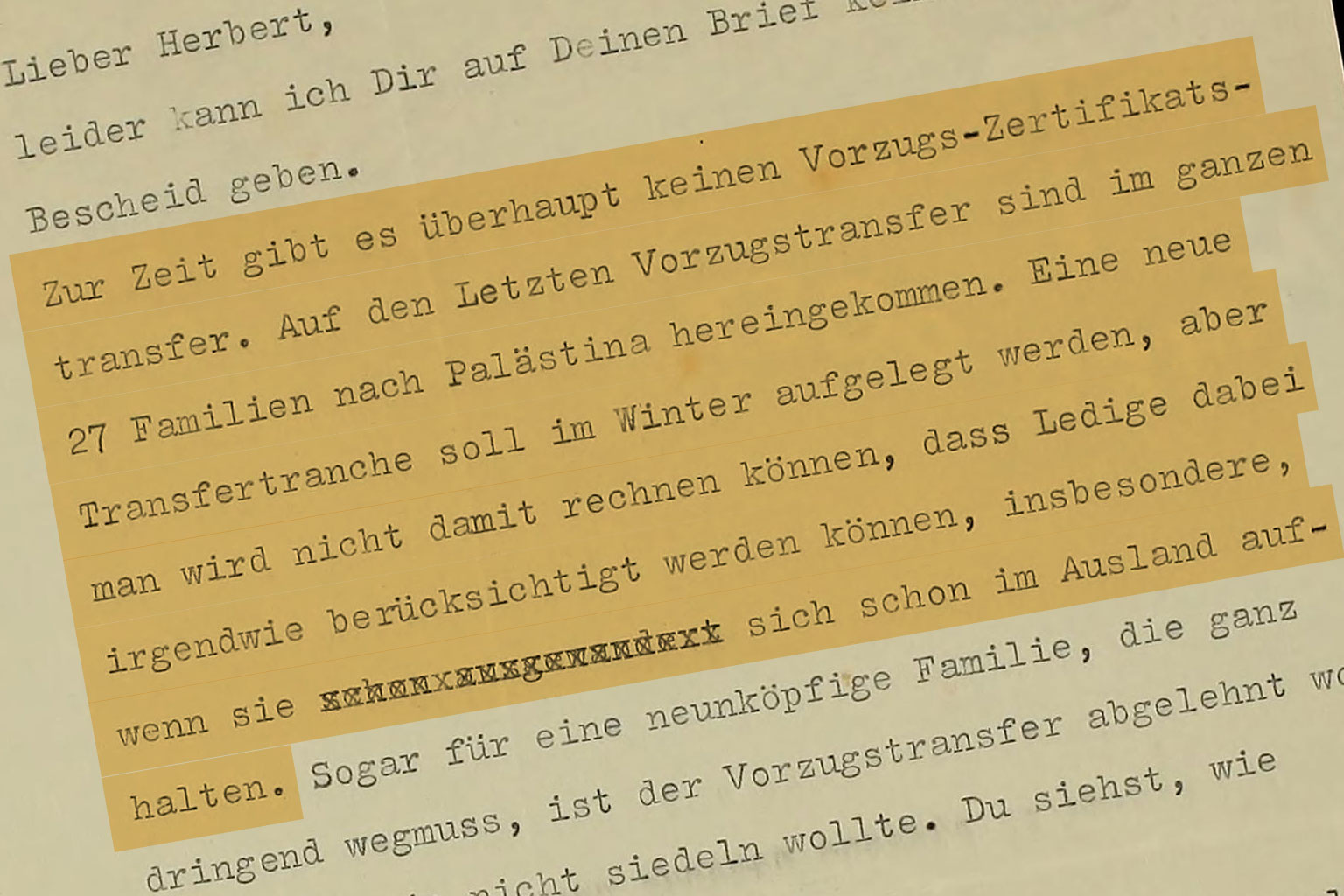

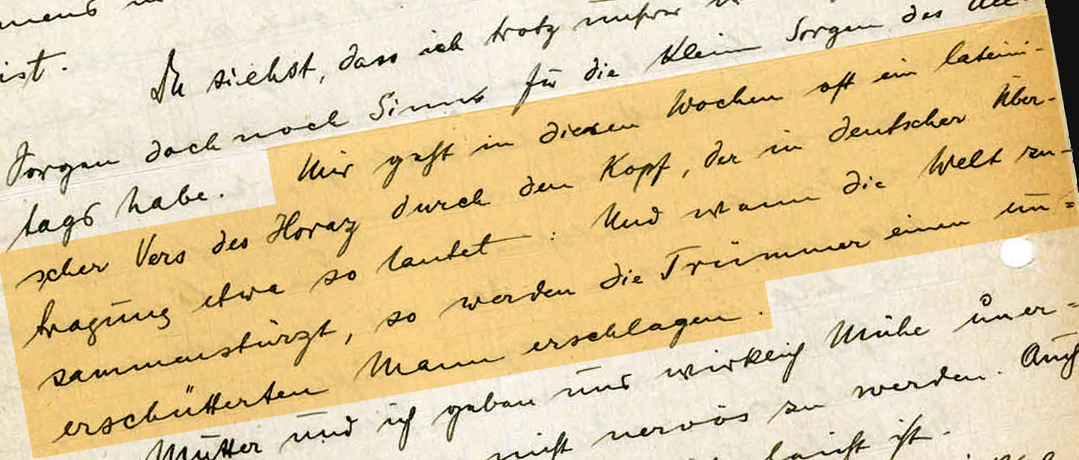

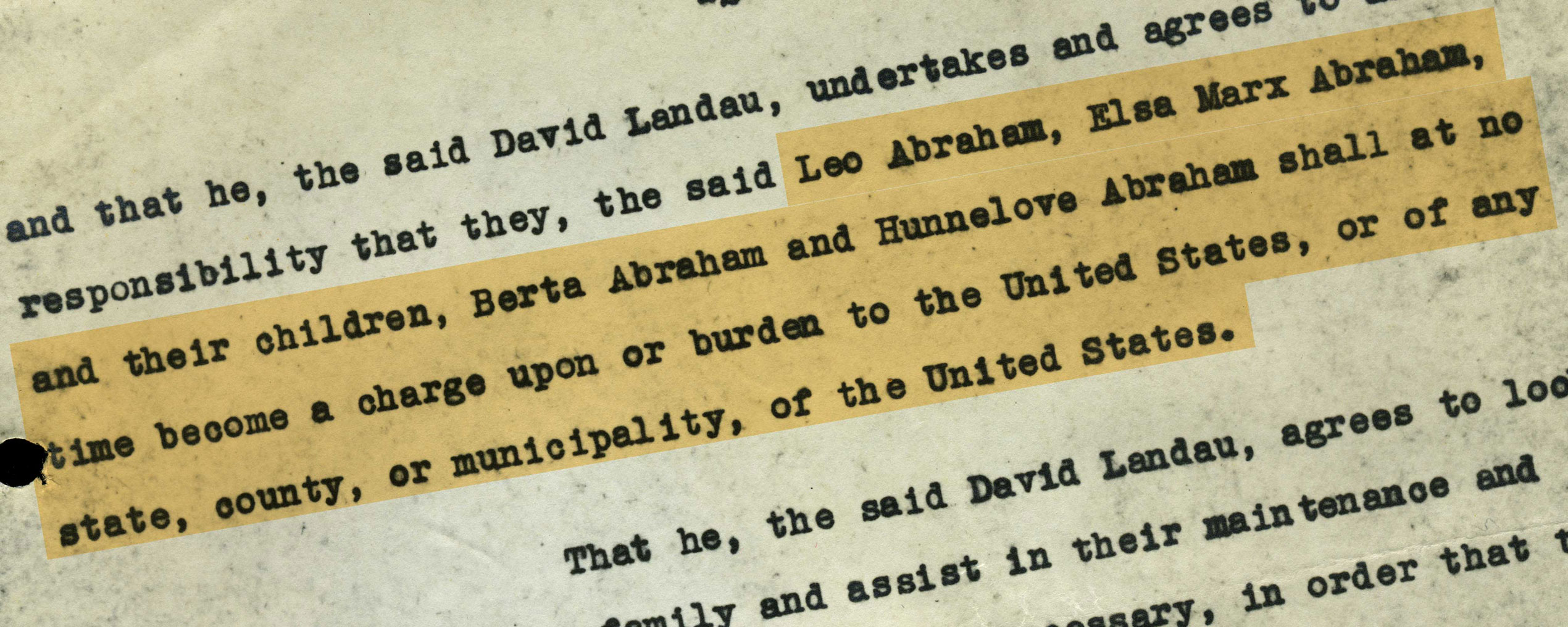

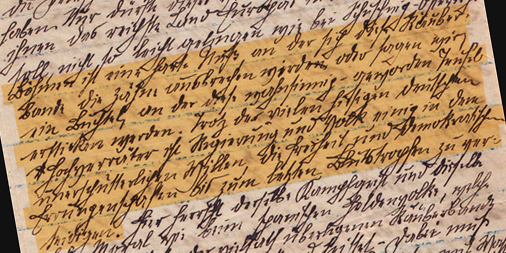

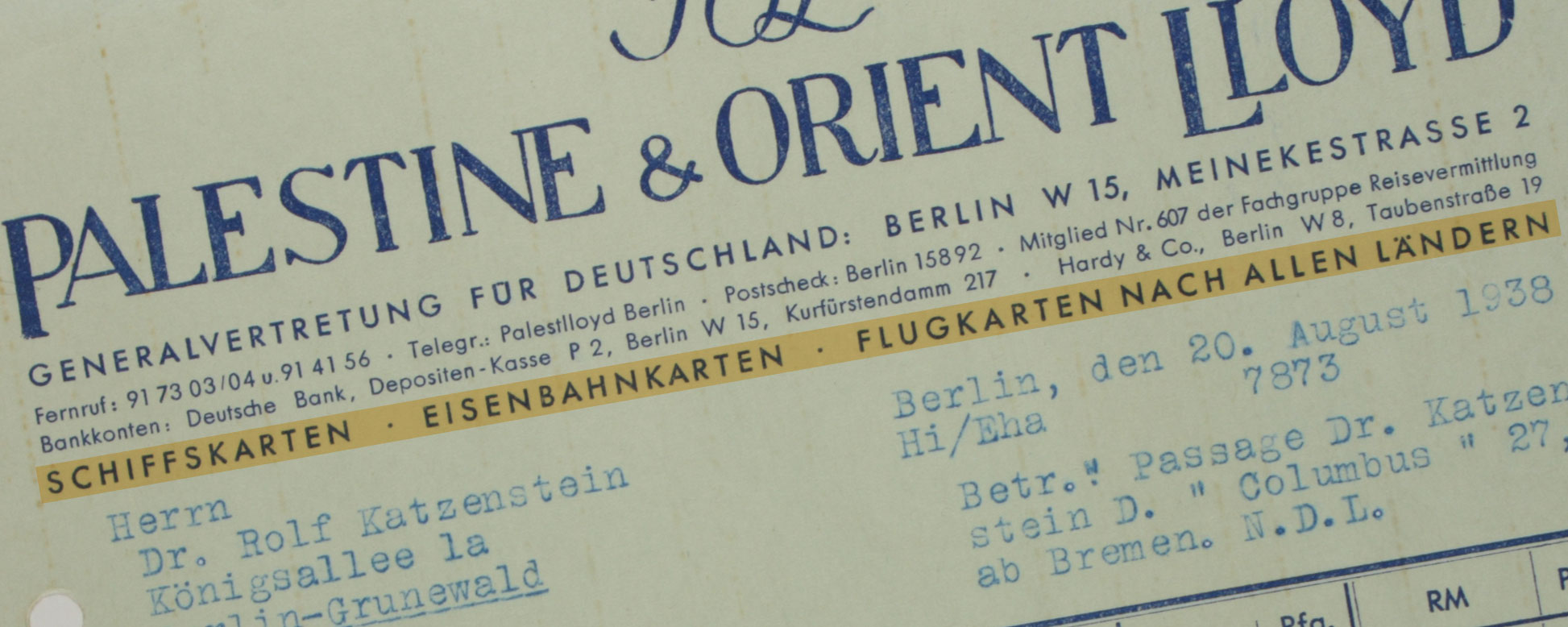

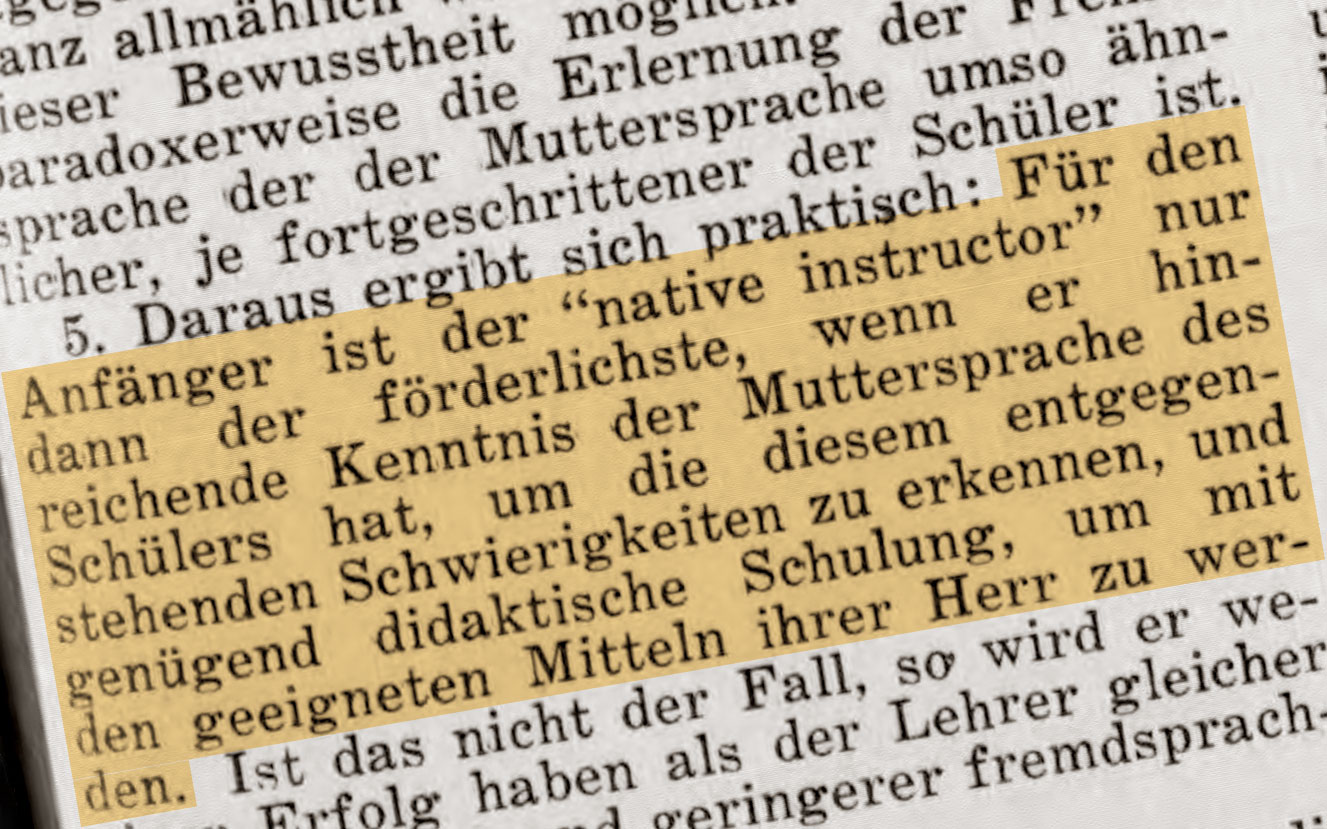

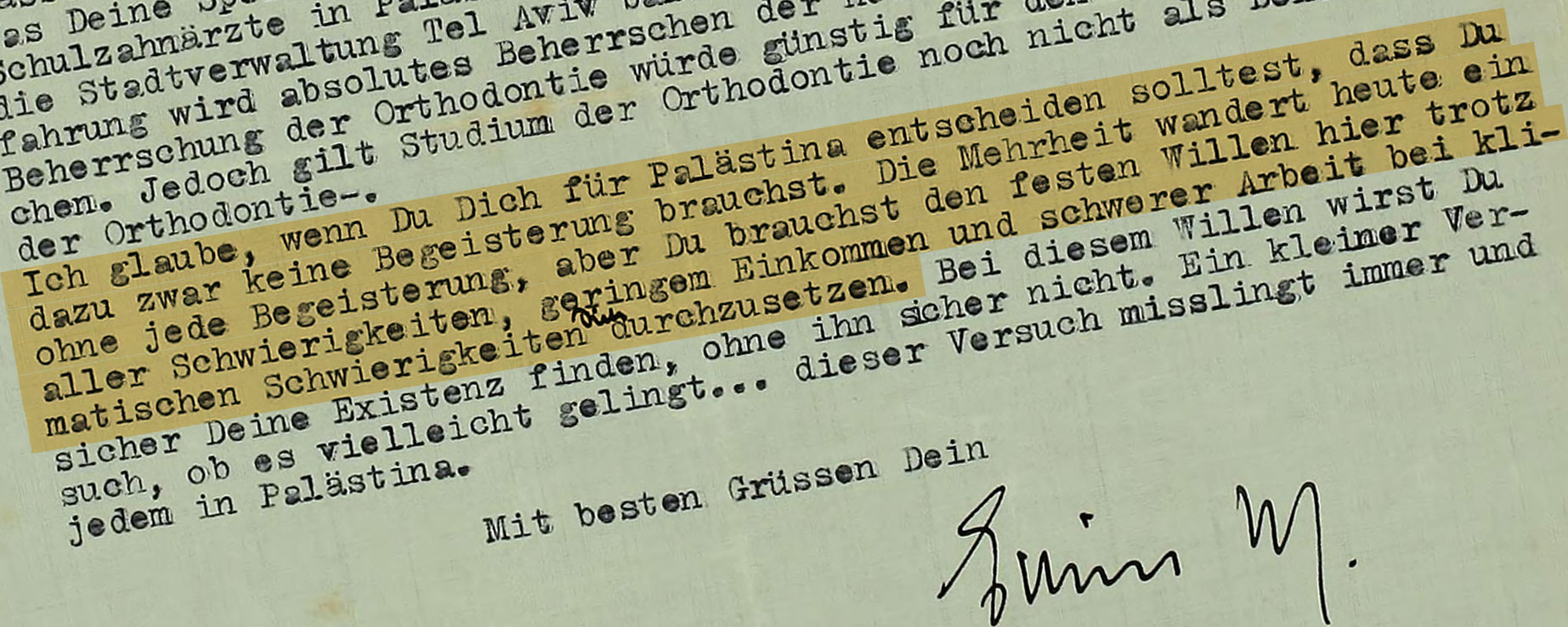

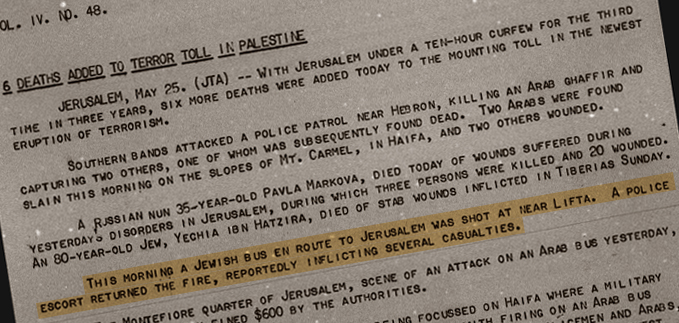

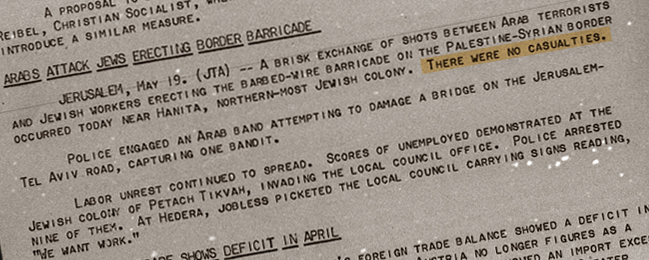

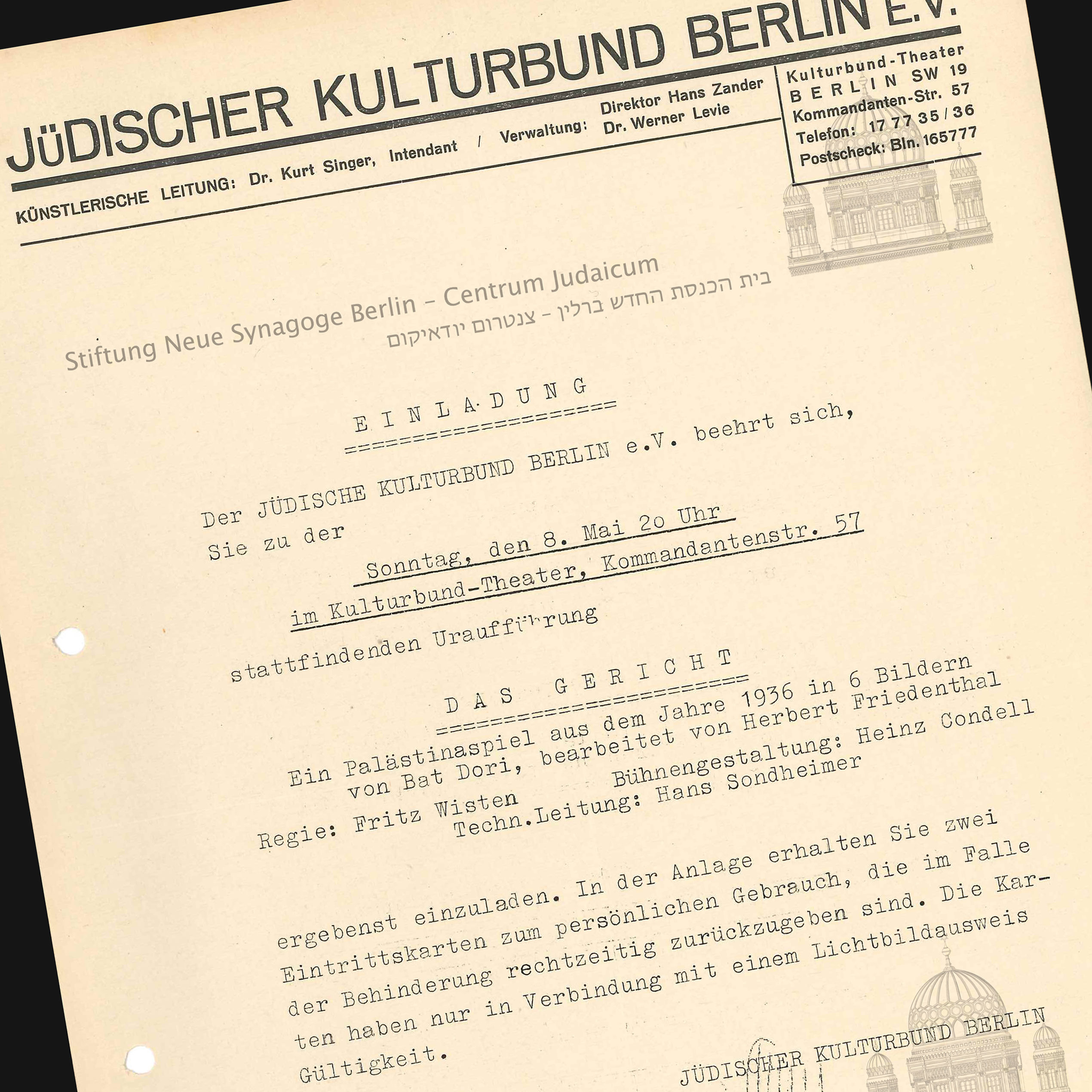

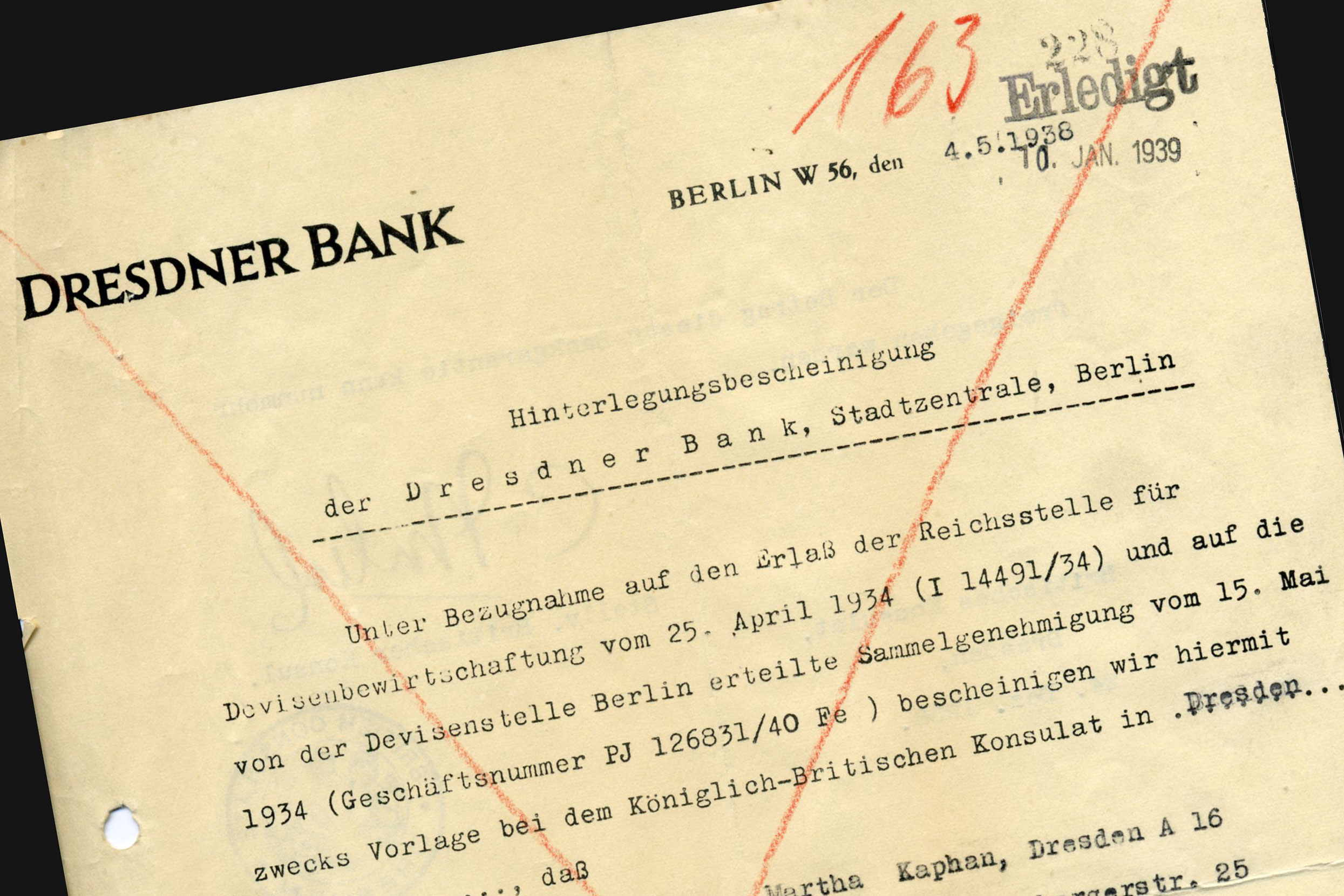

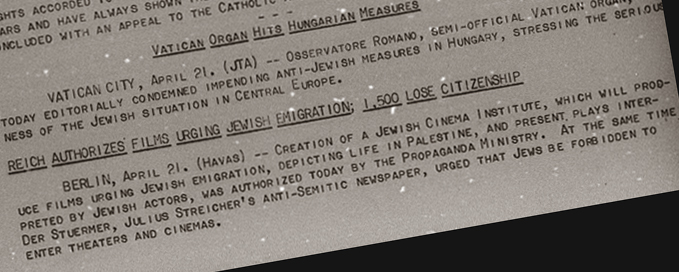

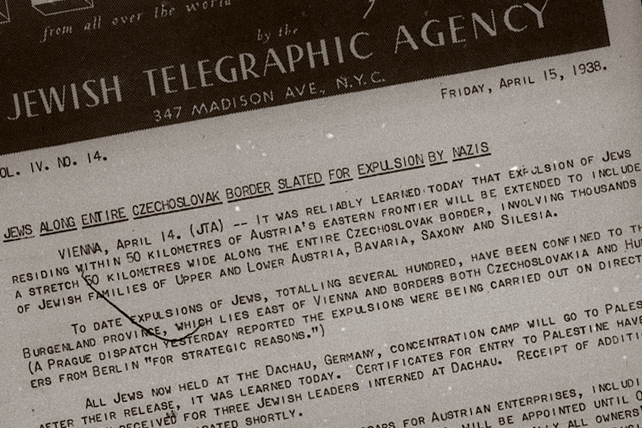

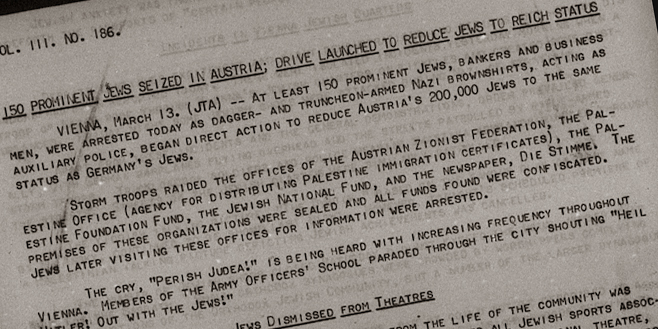

Von dem Gedanken, in Palästina zu leben, war Stella nicht begeistert. Wie ihre Freundin Anneliese Riess, der sie am 28. Dezember ihre Gefühle mitteilte, war sie nach Italien geflohen. Aber auch hier war sie als Jüdin nicht willkommen: Laut der neuen Rassengesetze waren nicht in Italien geborene Juden verpflichtet, das Land innerhalb eines halben Jahres zu verlassen. Die 2000 unter den 10000 ausländischen Juden, die sich bereits vor 1919 in Italien niedergelassen hatten, waren von der Bestimmung ausgenommen. Wenigstens hatte Stella ein von der Mandatsregierung ausgestelltes Einwanderungs-Zertifikat für Palästina, und in einer Tel Aviver Klinik wartete auf sie eine unbezahlte Stelle, die freie Wohnung und Verpflegung versprach. Dennoch bemühte sie sich weiter um eine Einreisegenehmigung nach England oder in die USA. Tatsächlich war selbst eine unbezahlte Stelle mehr als viele eingewanderte Ärzte in Palästina erhoffen konnten: seit 1936 herrschte ein Überschuss an Ärzten im Land, und eine neue Einwanderungswelle nach der Annexion Österreichs im Februar 1938 („Anschluss“) hatte die Situation noch verschärft.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Anneliese Riess, AR 10019

Original:

Archivbox 1, ordner 10