Gemeinsames Sommerlager fördert Integration

Das American Friends Service Committee fördert die Integration jüdischer Flüchtlinge

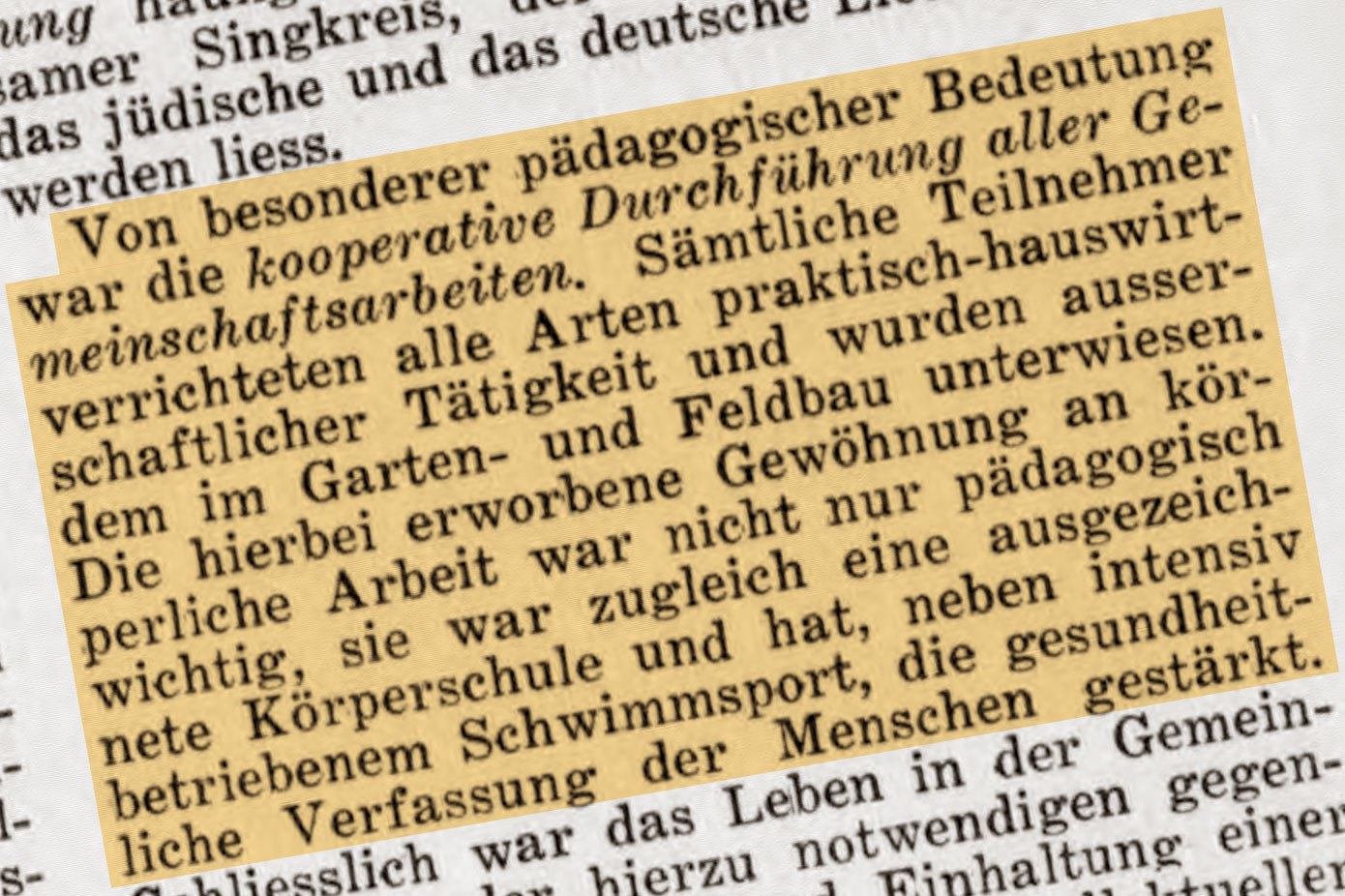

„Von besonderer pädagogischer Bedeutung war die kooperative Durchführung aller Gemeinschaftsarbeiten. Sämtliche Teilnehmer verrichteten alle Arten praktisch-hauswirtschaftlicher Tätigkeit und wurden im Garten- und Feldbau unterwiesen. Die hierbei erworbene Gewöhnung an körperliche Arbeit war nicht nur pädagogisch wichtig, sie war zugleich eine ausgezeichnete Körperschule und hat, neben intensiv betriebenem Schwimmsport, die gesundheitliche Verfassung der Menschen gestärkt.“

Hyde Park, New York

Zahlreiche jüdische Organisationen, wie die Hebrew Immigrant Aid Society, German Jewish Children’s Aid und das Boston Committee for Refugees widmeten sich der Rettung von Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland. 1938 war es eine nicht-jüdische Organisation, das American Friends Service Committee (Quäker), die sich ein besonders schönes Projekt einfallen ließ: von Mitte Juni bis Anfang September leitete es ein Sommerlager im Hudson-Tal für etwa 70 Personen, überwiegend jüdische Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland und etwa ein Drittel Amerikaner. Indem sie gemeinsam arbeiteten, lernten und sangen, Haushaltspflichten teilten, Vorträge und Gottesdienste besuchten, miteinander Sport trieben und Spiele spielten, wurde das gegenseitige Kennenlernen gefördert. Der Verfasser dieses Artikels ist voller Dankbarkeit für das Projekt, das er als „bemerkenswerten Beitrag zur inneren Integration unserer Menschen“ bezeichnet.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Reinhold Herz, "Nichtjuden helfen," Aufbau, Vol 4. No. 11, p. 5