Vertrauen auf Fremde setzen

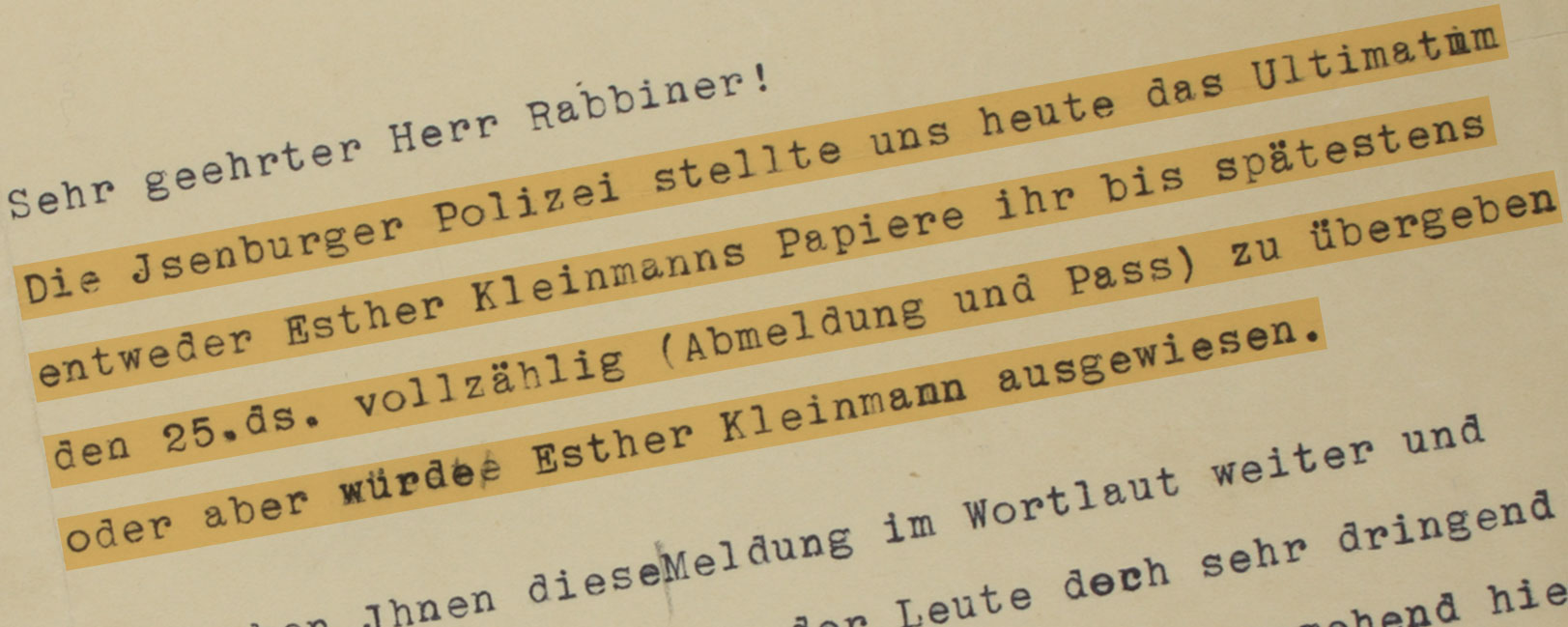

Der Hilfsverein nimmt seine Verantwortung ernst

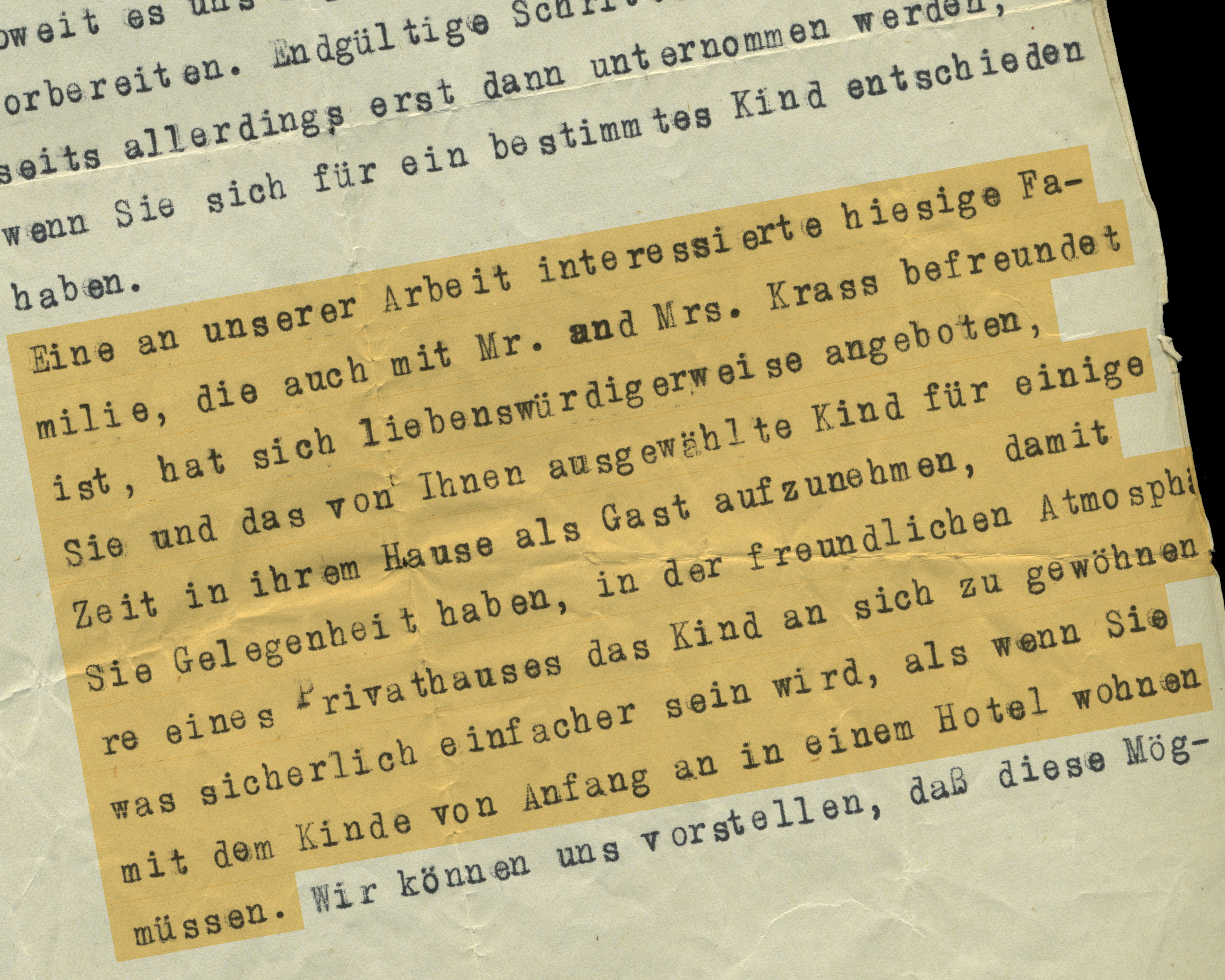

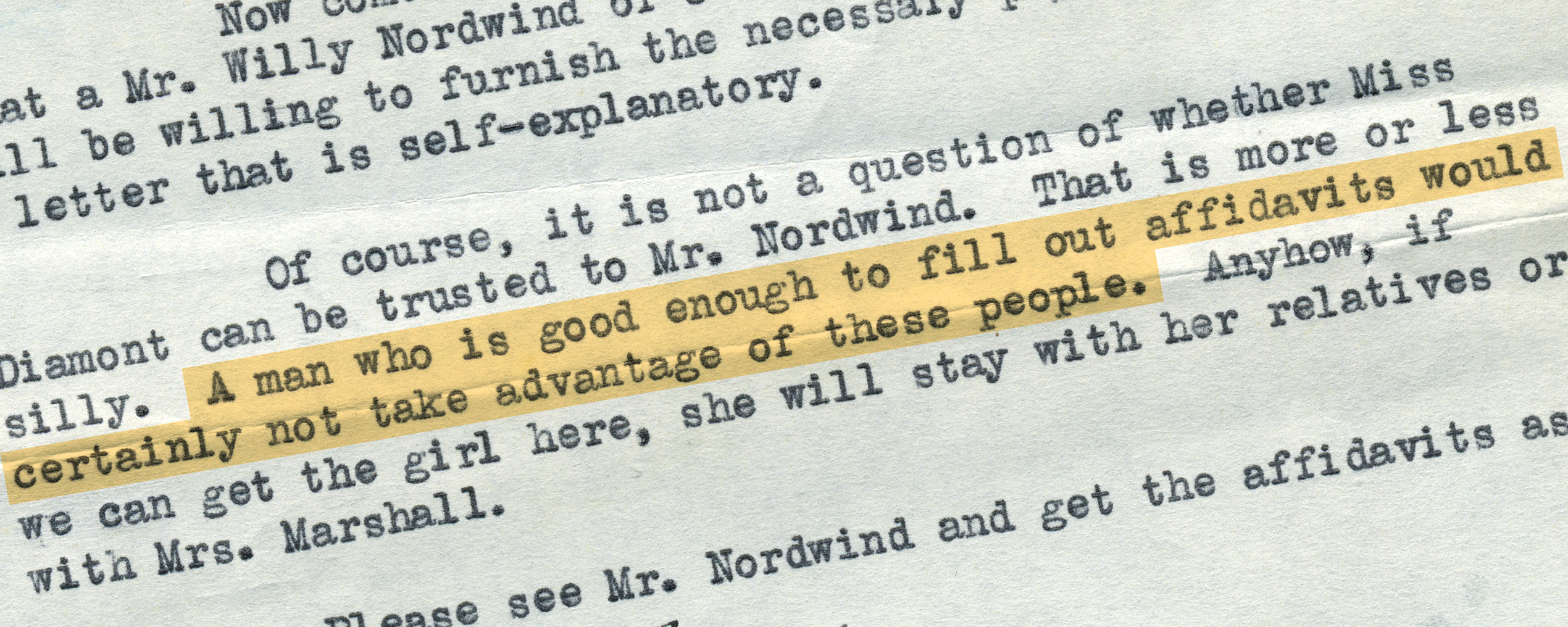

Ein Mann, der so freundlich ist, Bürgschaften auszustellen, würde diese Menschen sicher nicht ausnutzen..

New York/Boston

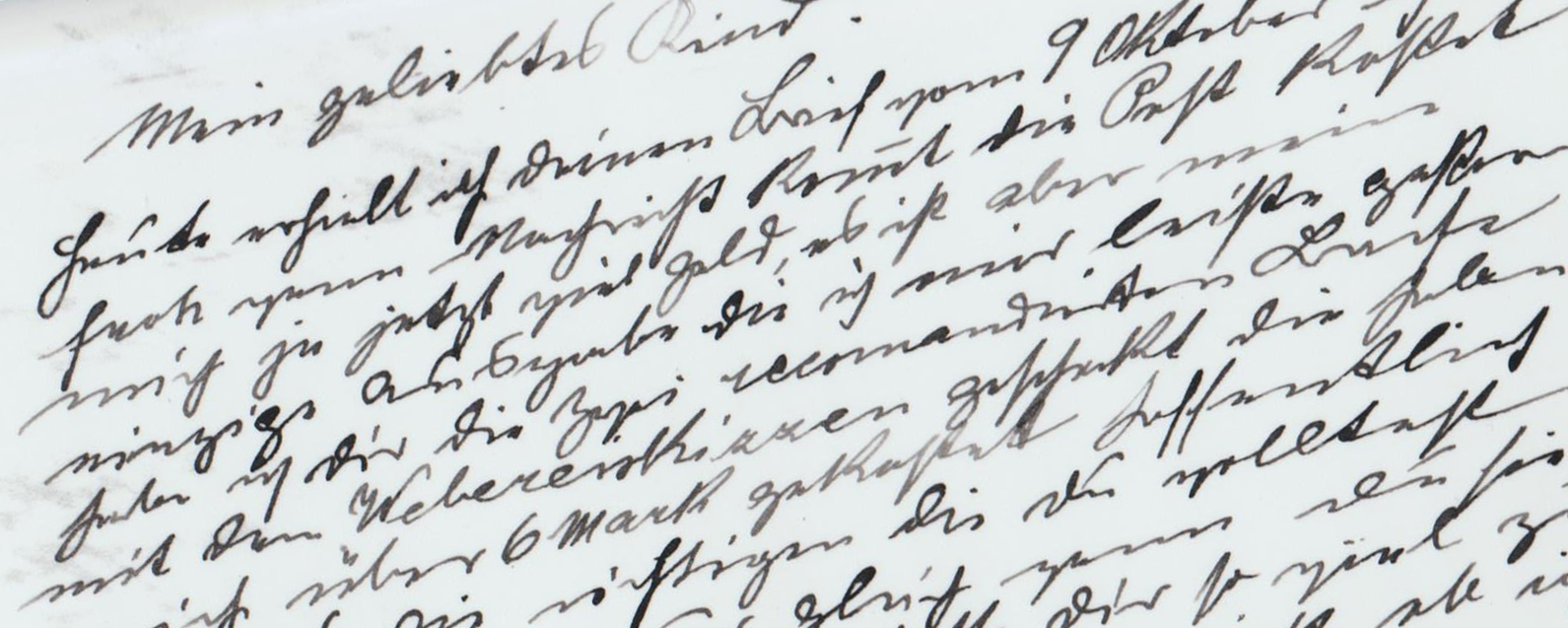

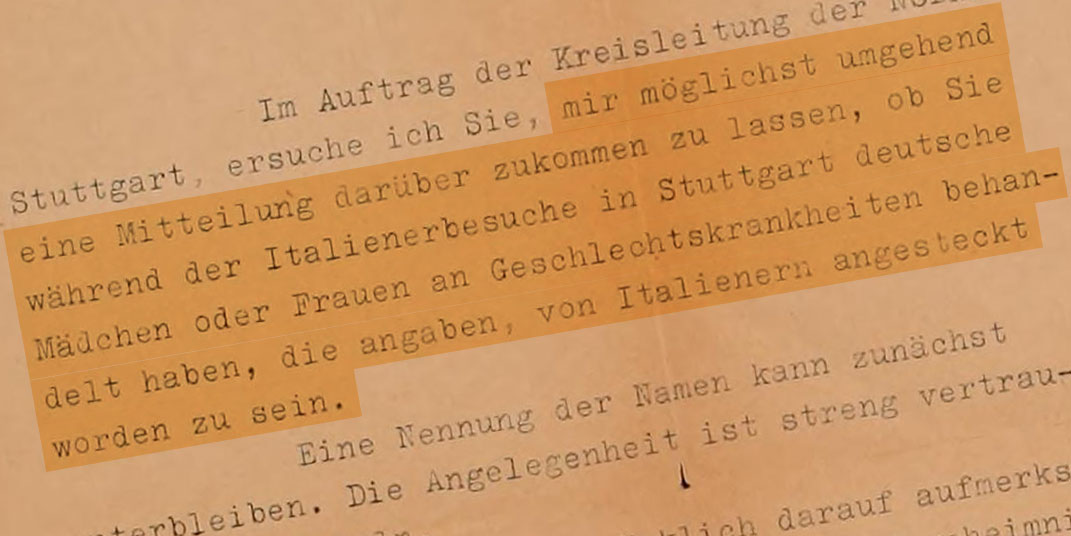

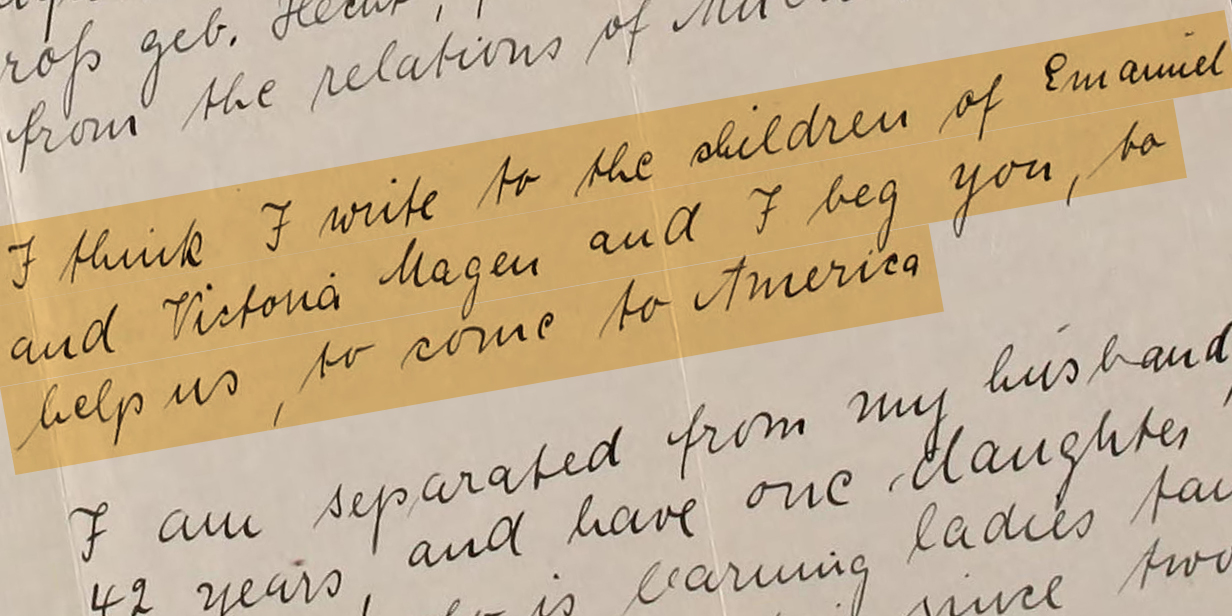

Konnte man Willy Nordwind vom Boston Committee for Refugees – einer Organisation, die sich nicht schwerpunktmäßig um unbegleitet einwandernde Kinder kümmerte – das Wohlergehen einer Sechzehnjährigen anvertrauen? Der Hilfsverein der Juden in Deutschland war nicht bereit, Risiken einzugehen: Anstatt Frieda Diamont einfach auf die Reise zu schicken, wandte sich die Organisation an das National Council of Jewish Women in New York, um sich zu vergewissern, ob auf Herrn Nordwinds Integrität Verlass sei. Merle Henoch vom Council gab den Fall an Jewish Family Welfare in Boston weiter, wo auch Nordwind seinen Standort hatte. Für sie stand es außer Zweifel: Ein so großzügiger Helfer wie Willy Nordwind musste ein vertrauenswürdiger Verbündeter sein.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Willy Nordwind, AR 10551

Original:

Archivbox 1, Ordner 8

Source available in English