Erschütterte Existenz

Wie leben mit dem Nationalsozialismus?

New York

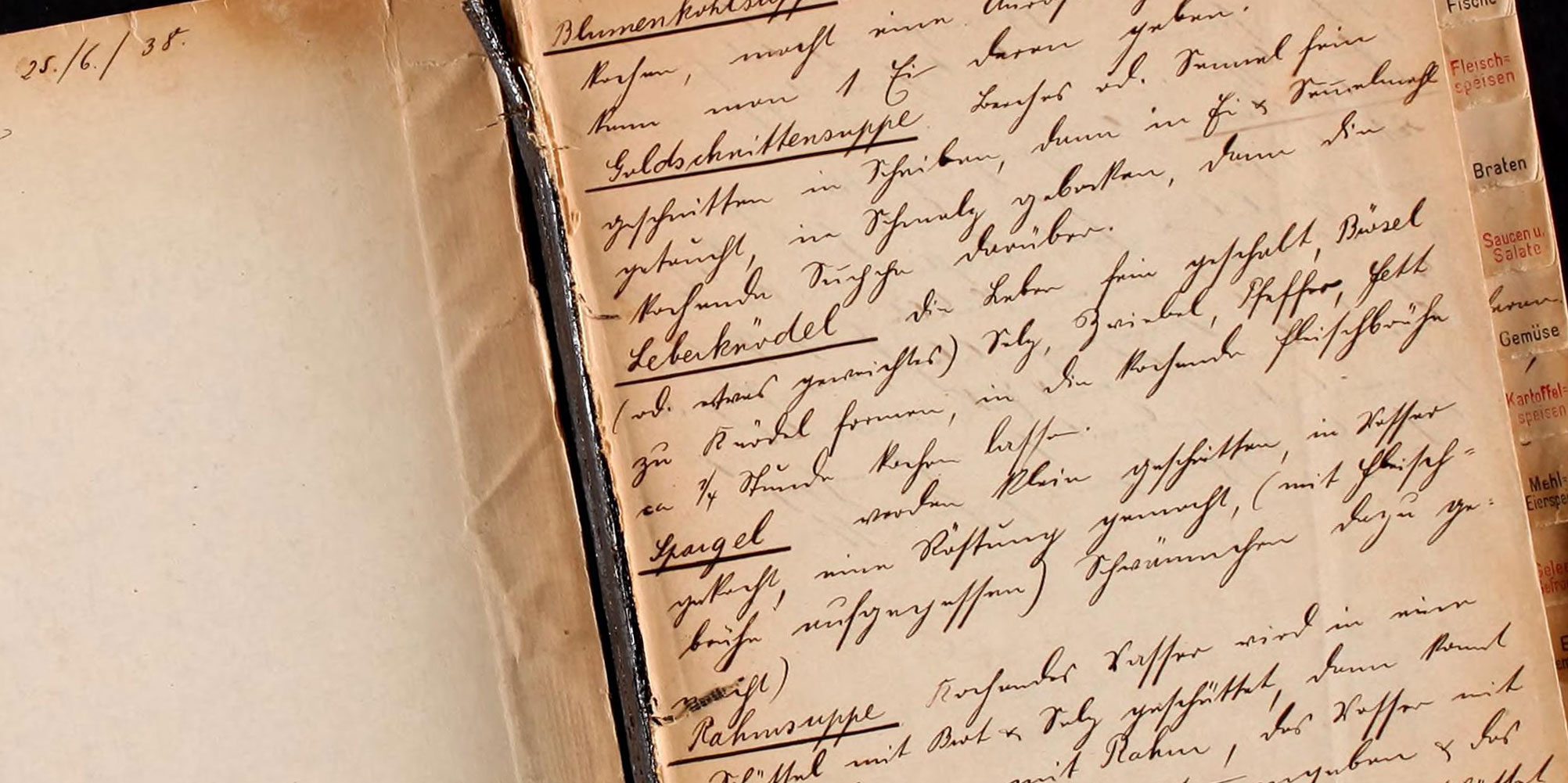

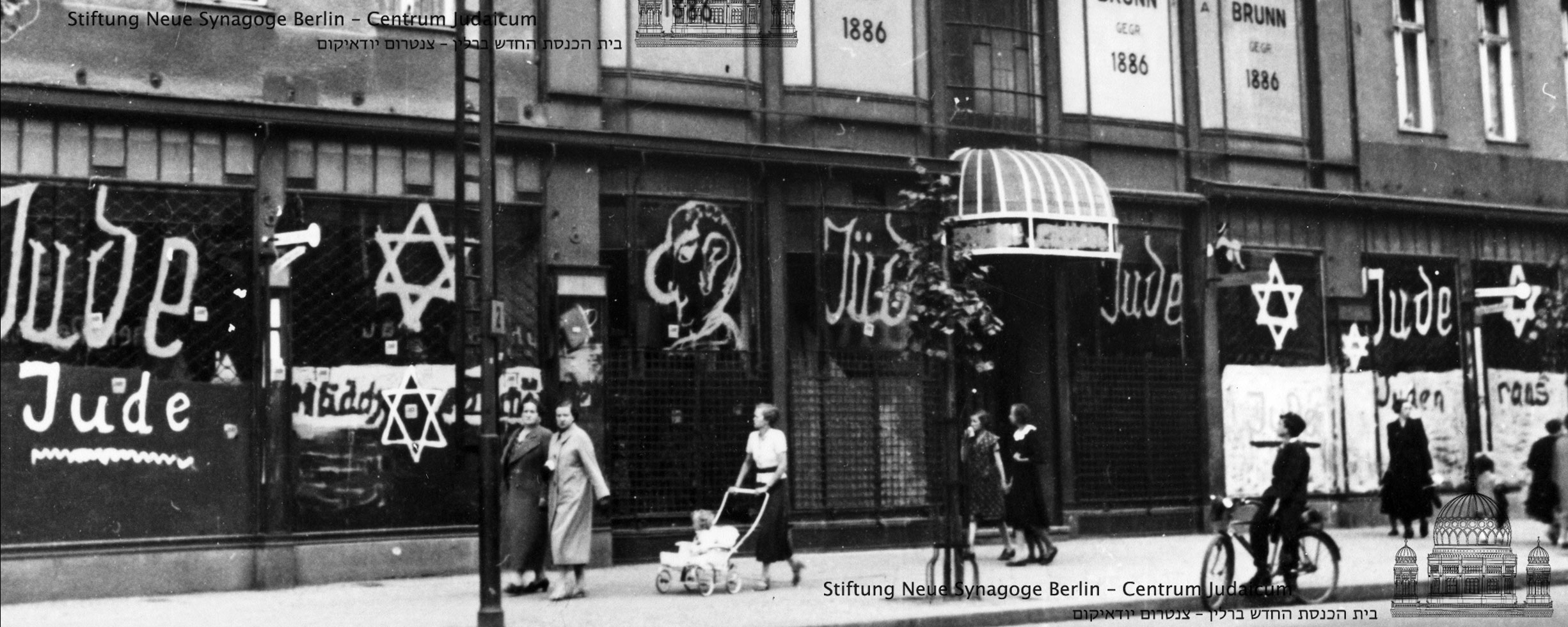

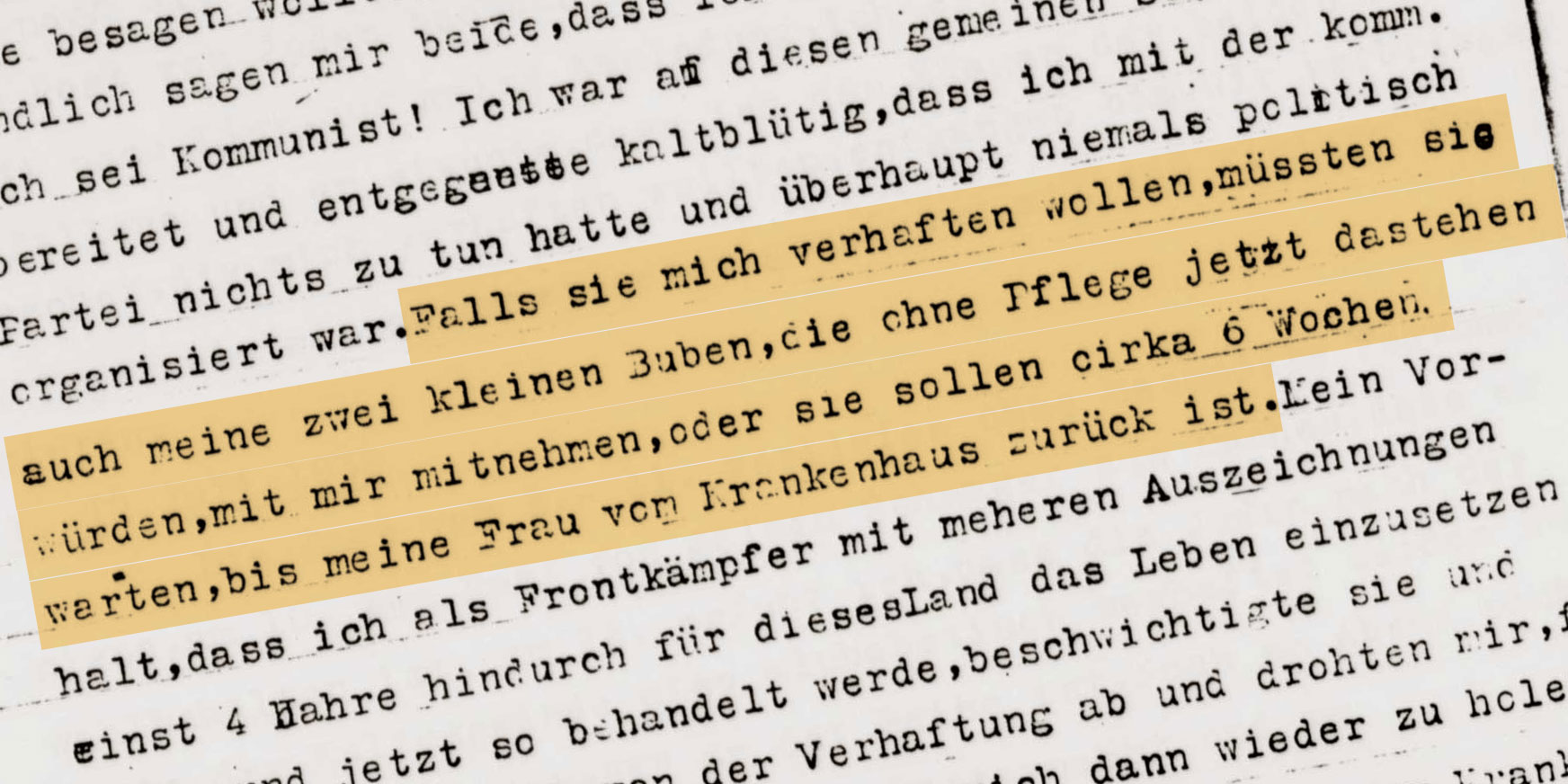

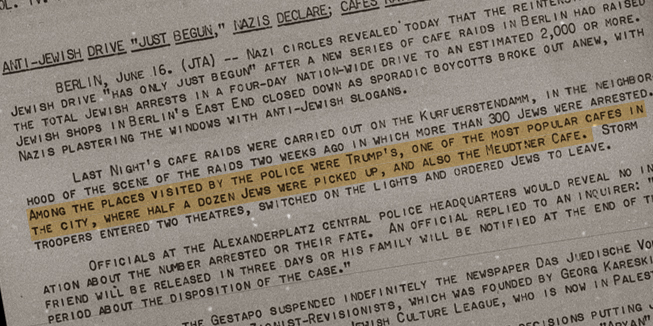

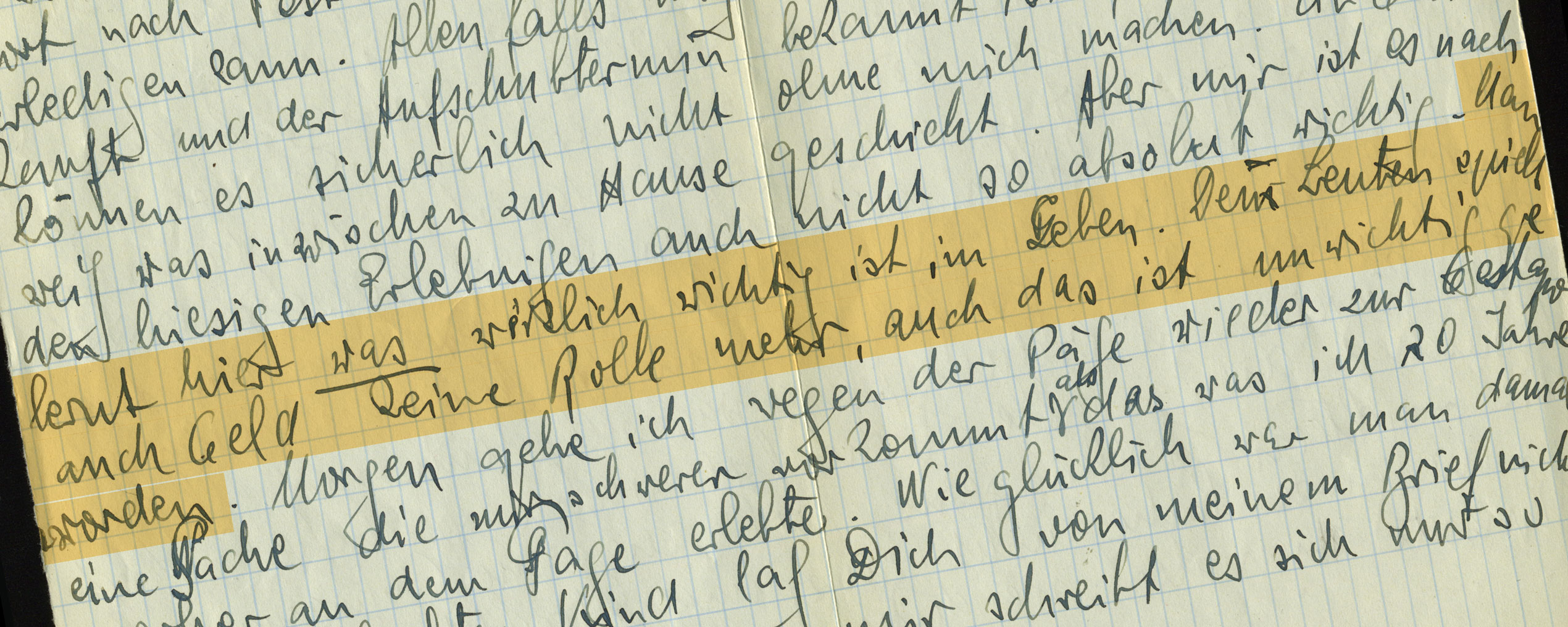

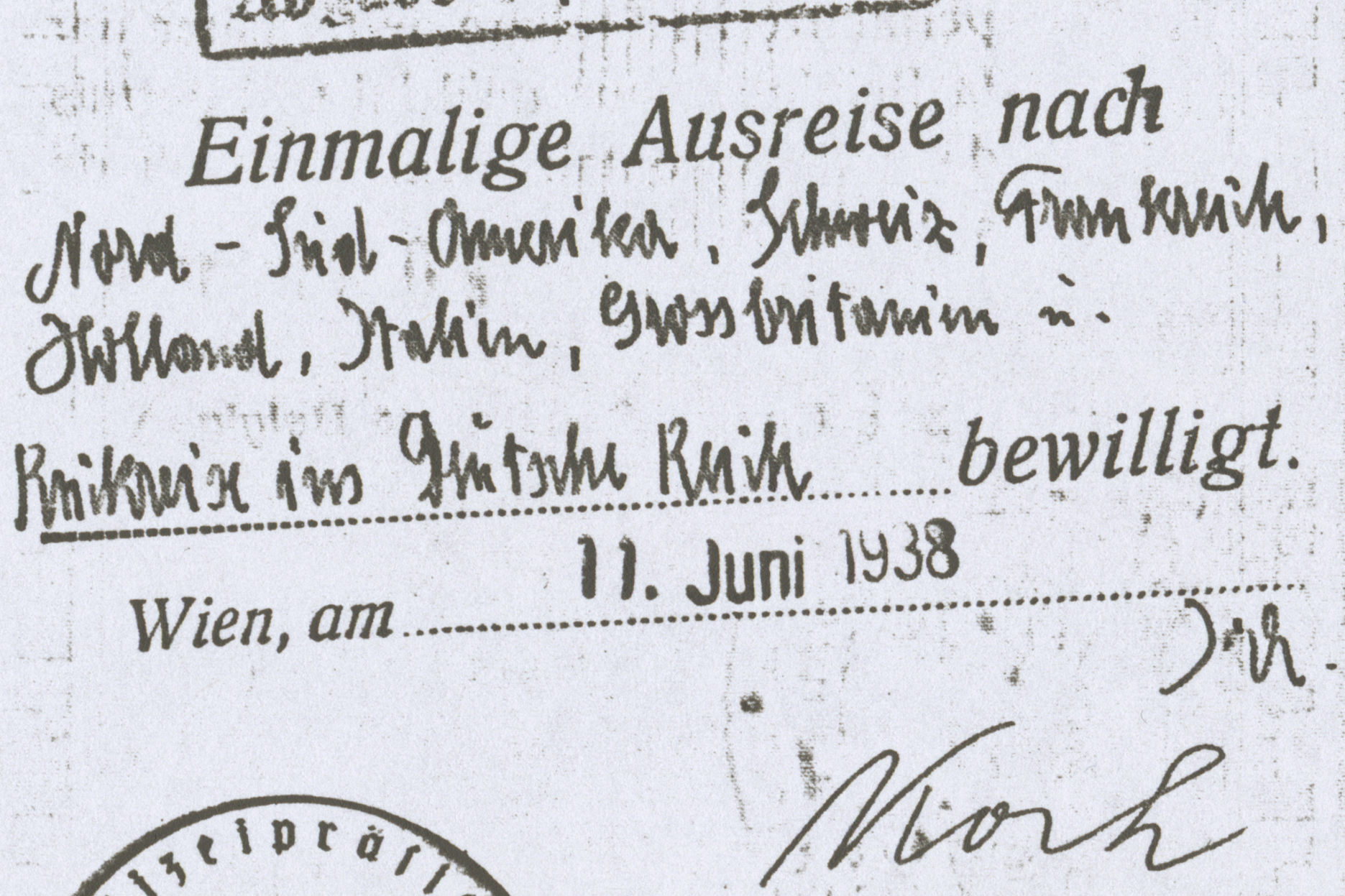

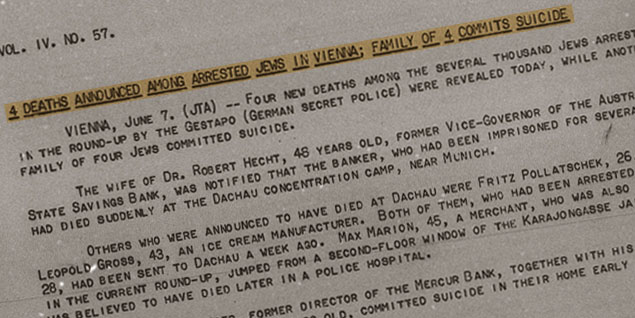

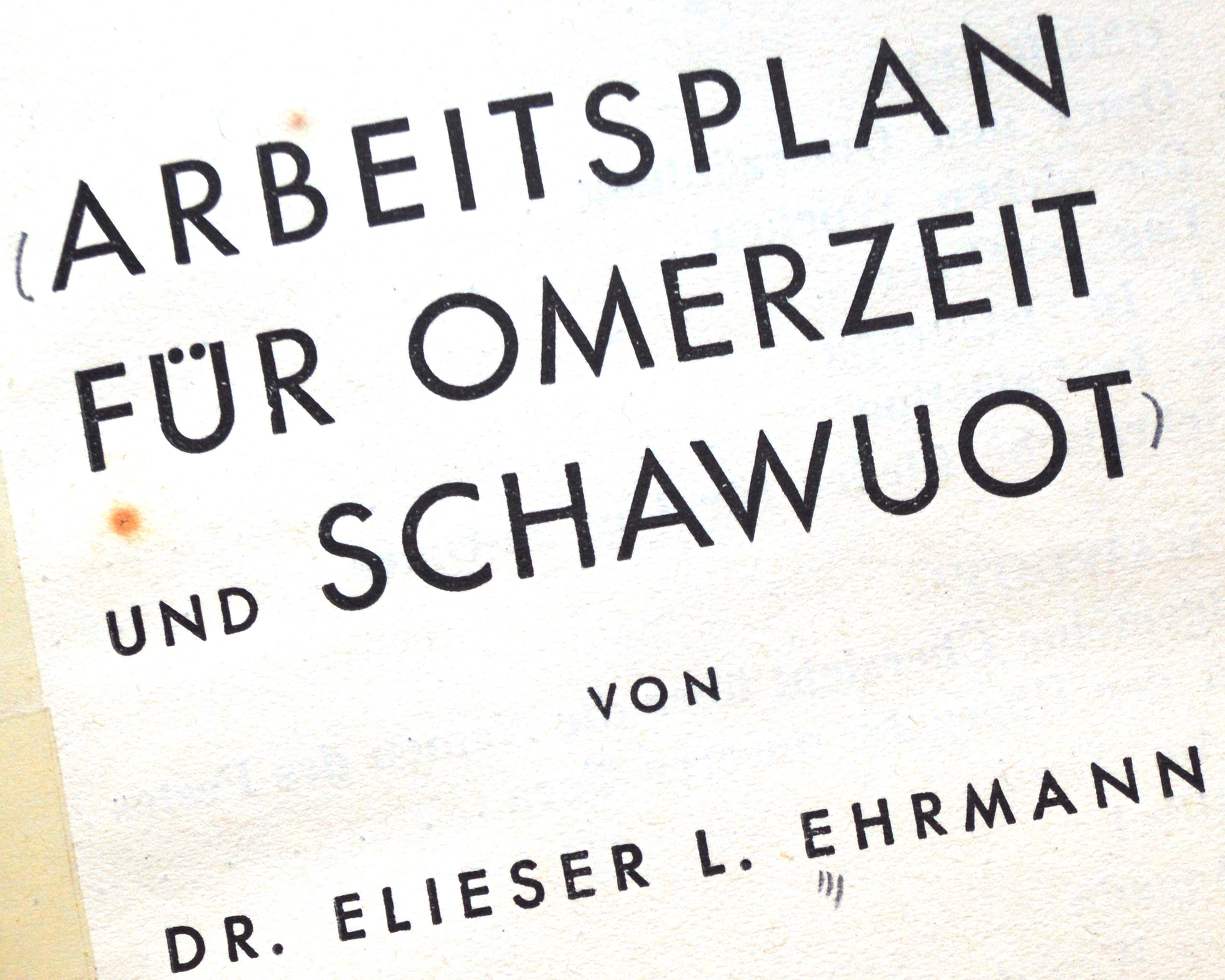

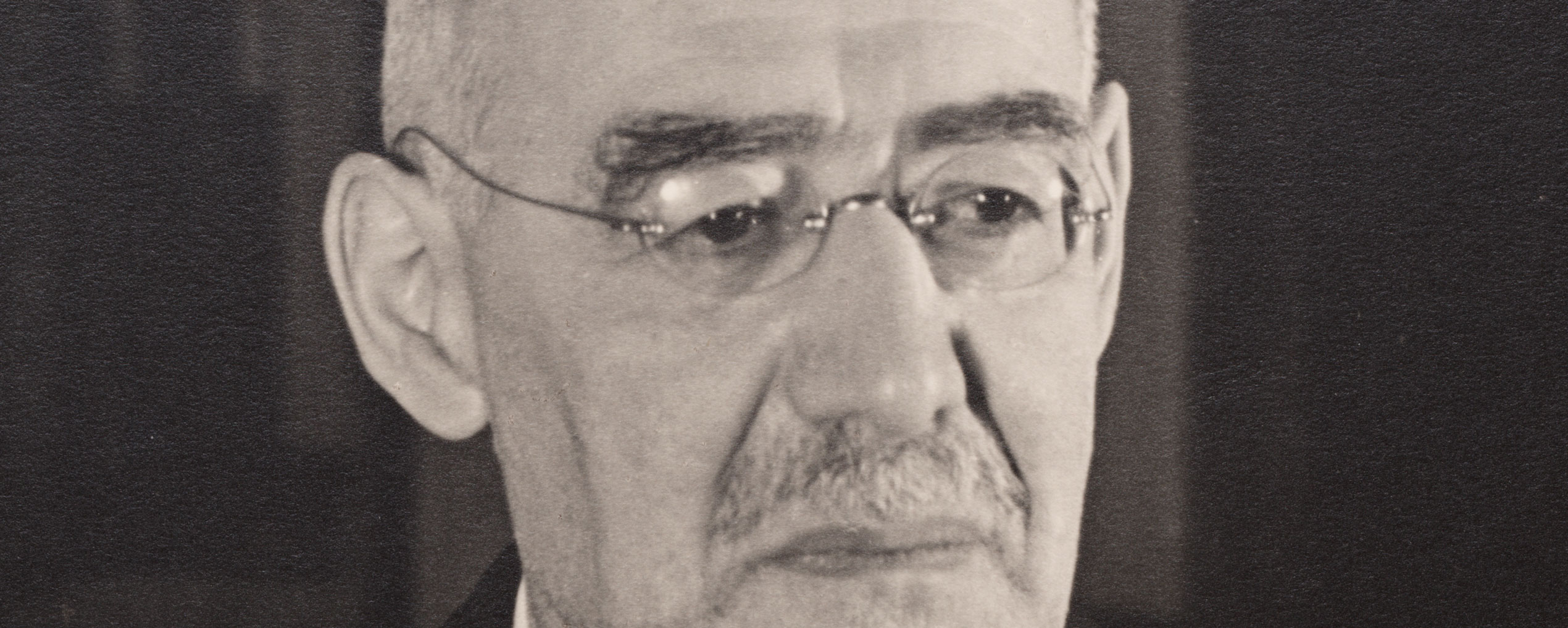

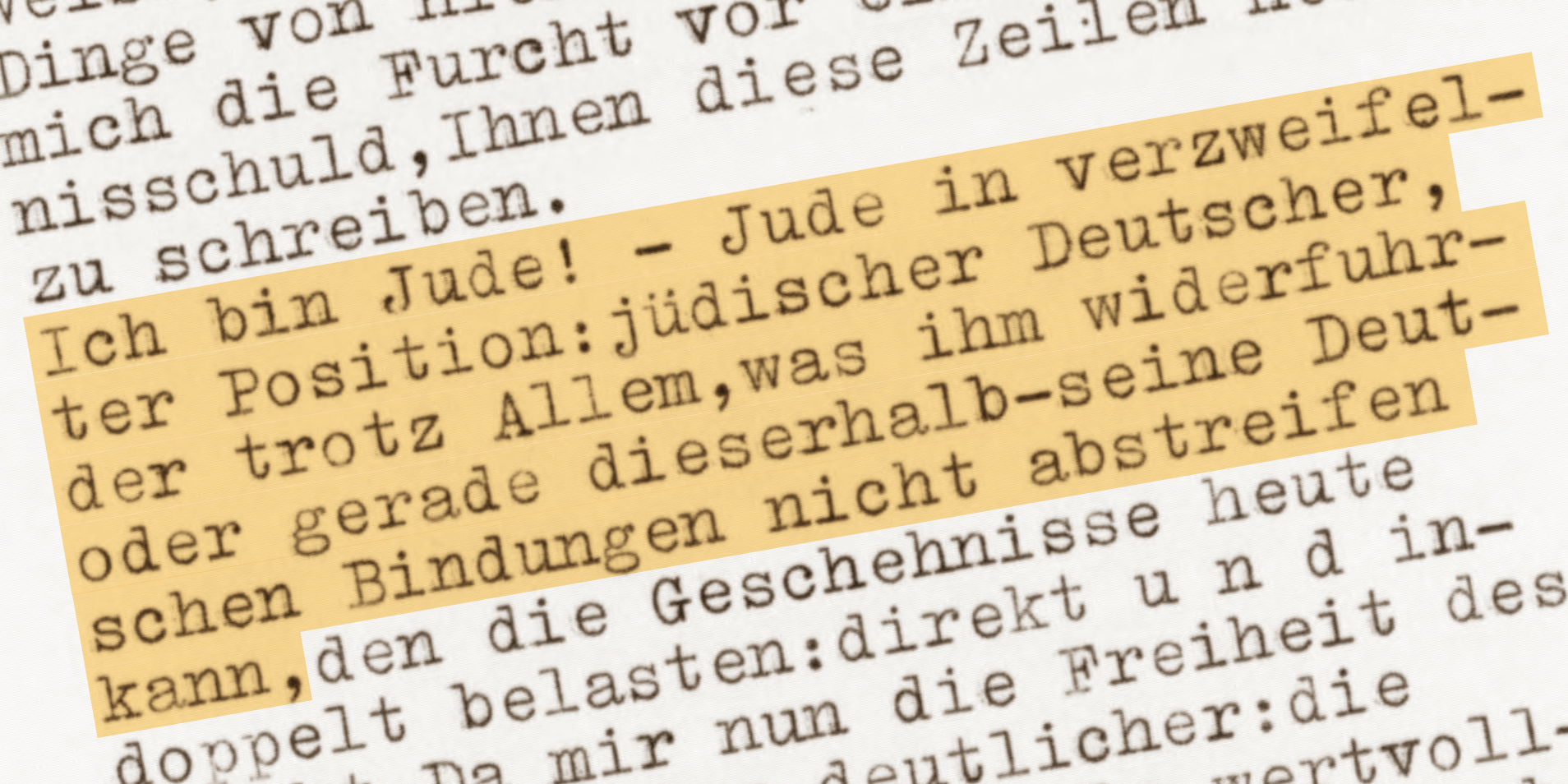

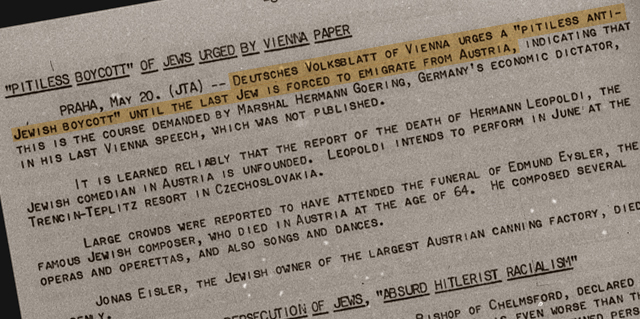

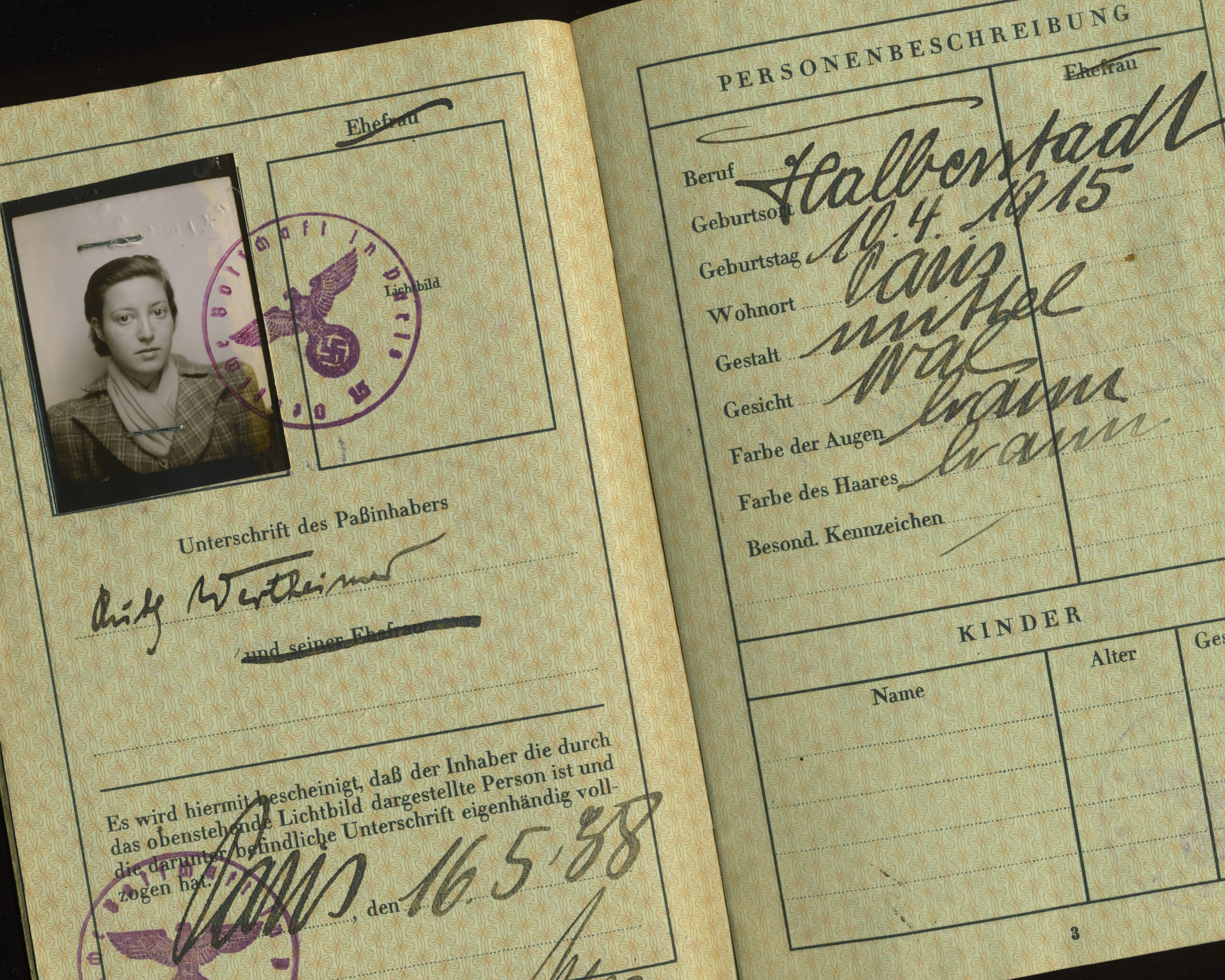

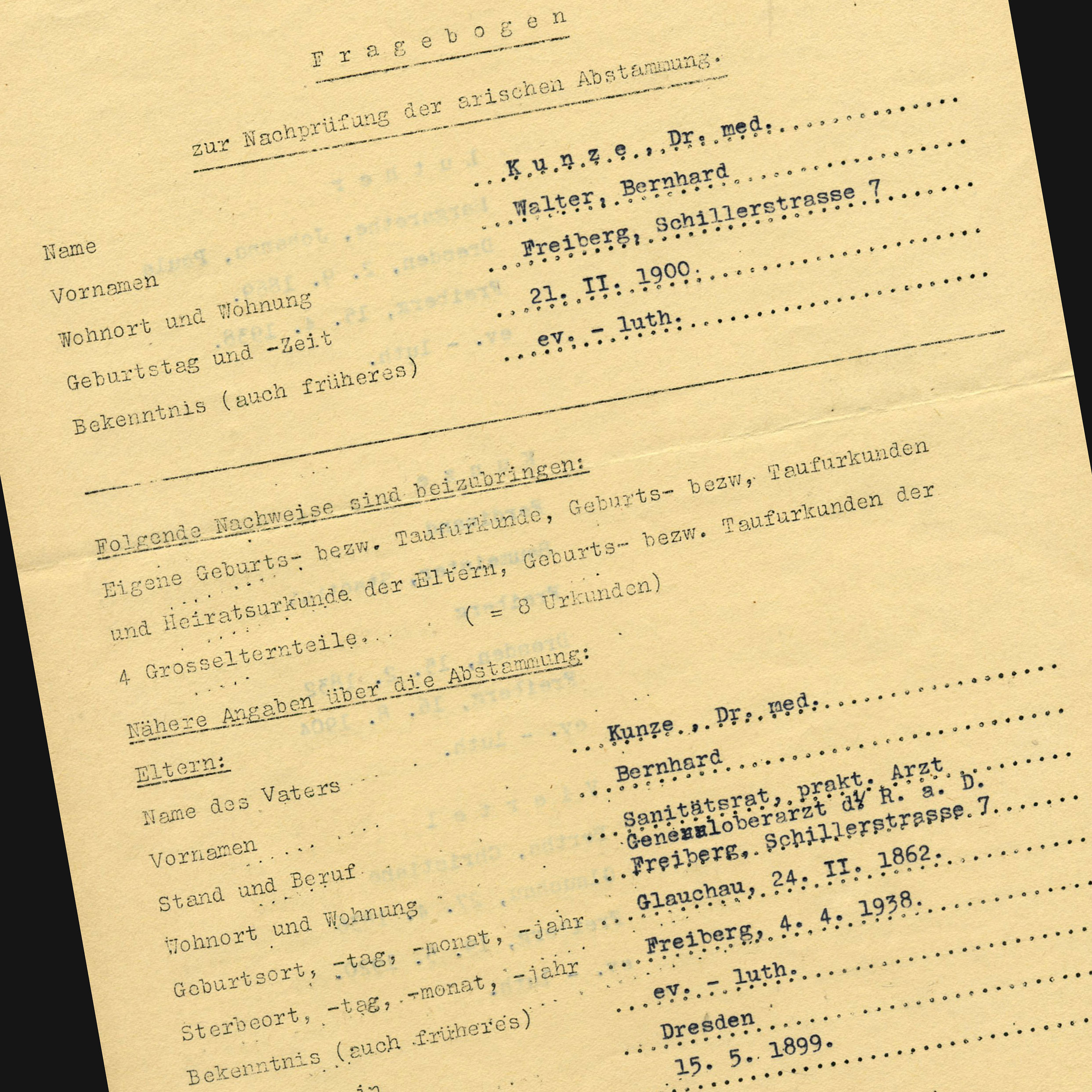

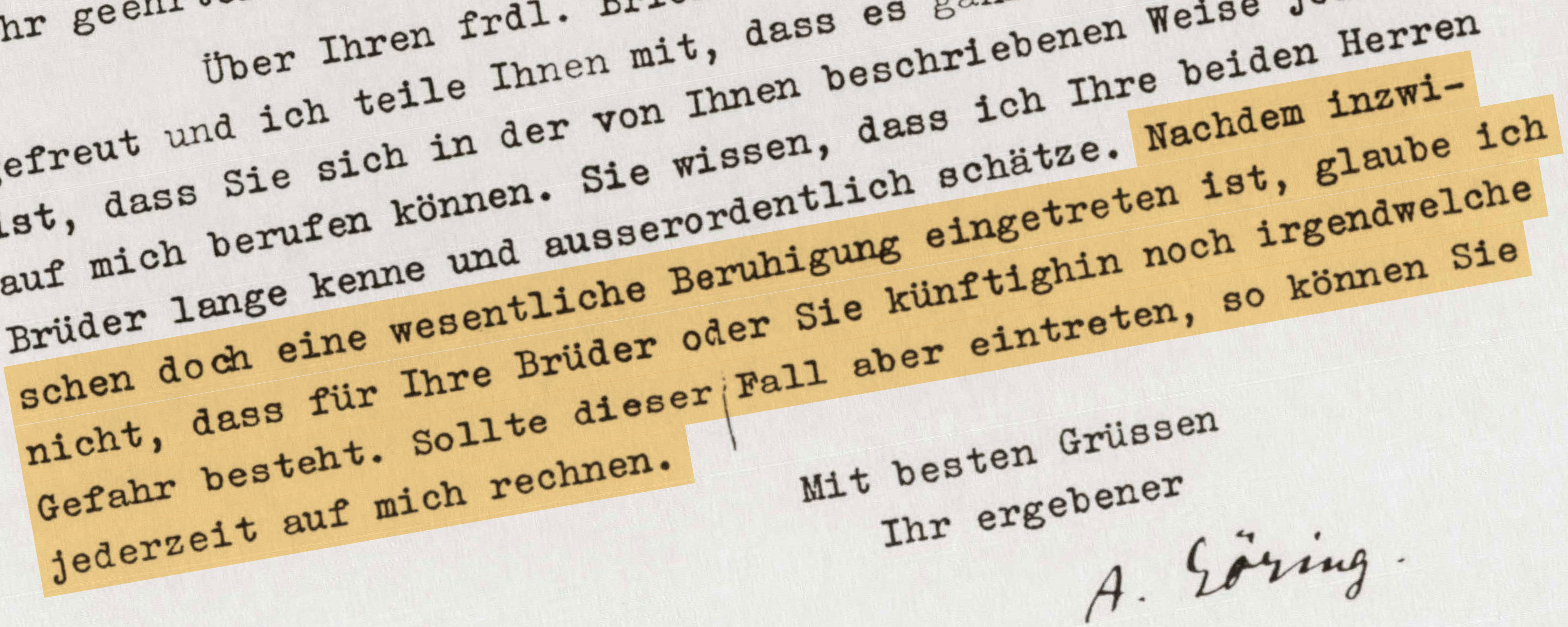

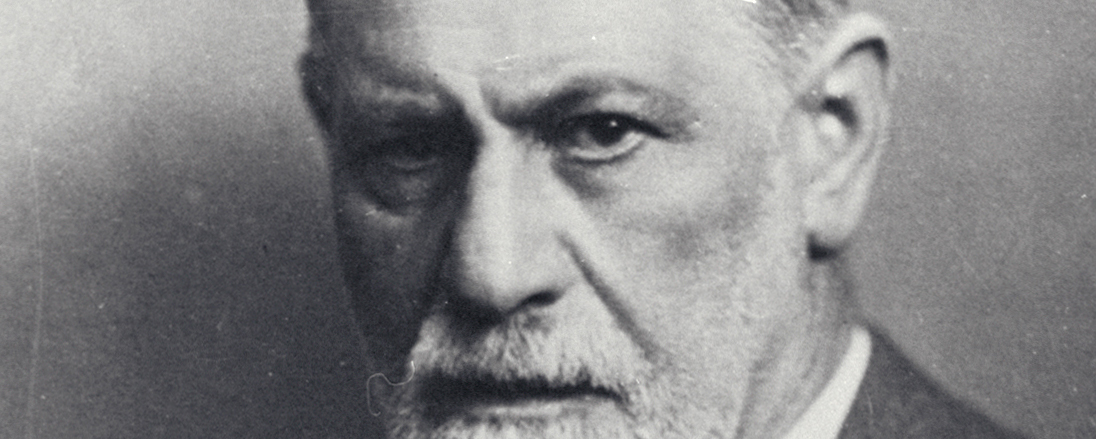

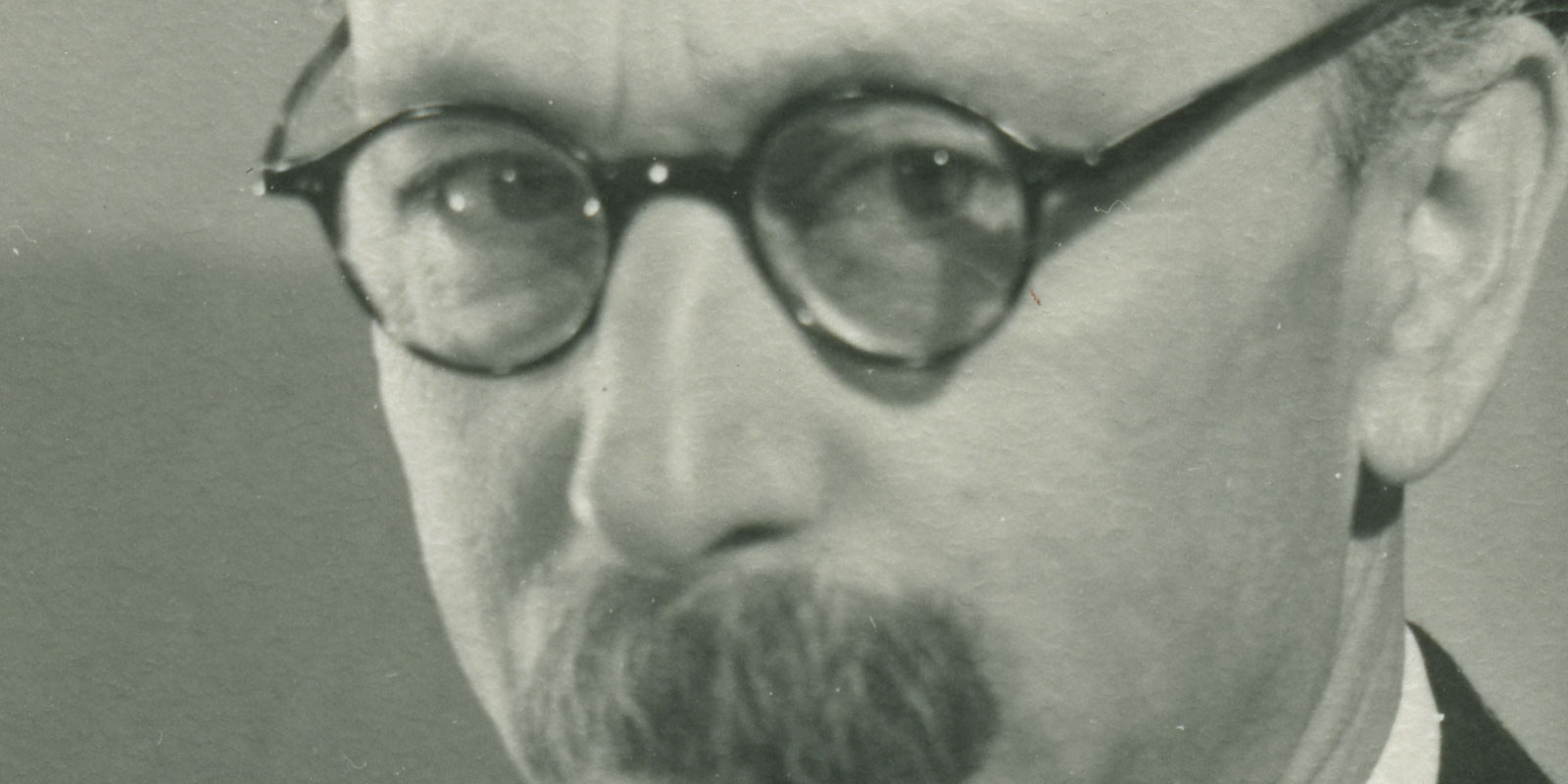

Der erste größere Bruch in der Biographie des Künstlers Gustav Wolf war während des Ersten Weltkriegs geschehen: Er hatte sich freiwillig zum Dienst an der Front gemeldet und war schwer verwundet worden. Sein Bruder Willy war im Gefecht gefallen. Die Werke, in denen er seine Kriegserlebnisse verarbeitete, lassen keinen Zweifel an seinen Gefühlen: Statt den Krieg zu verherrlichen, zeigt er dessen Grauen. Die Begegnung mit dem Antisemitismus im Krieg und in der Folge führten zu einem verstärkten Bewusstsein um seine jüdische Identität. 1920 nahm er eine Professur an der Badischen Landeskunstschule in Karlsruhe an, wo er versuchte, sein Ideal eines gleichberechtigten Miteinanders von Lehrer und Schüler zu verwirklichen. Nach einem Jahr gab er diese „tote Tätigkeit“ an der Schule, die er als „Intriganten-Anstalt“ bezeichnete, auf. 1929 entwarf er die Ausstattung zu Fritz Langs Stummfilm „Die Frau im Mond“, einem frühen Science Fiction-Film. Nach der Machtübernahme durch die Nazis kündigte er seine Mitgliedschaft in sämtlichen Künstlervereinigungen auf, denen er angehört hatte. Bei der Badener Secession erklärte er es so: „Ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Die Grundlagen meiner Existenz sind in Frage gestellt und erschüttert.“ Nach ausgedehnten Aufenthalten in der Schweiz, in Italien und Griechenland kehrte er 1937 nach Deutschland zurück. Der 26. Juni 1938 war sein 49. Geburtstag.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

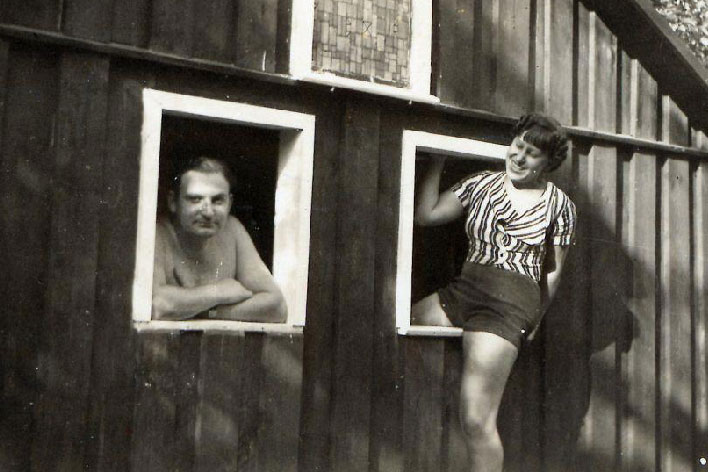

Fotografisches Porträt von Gustav Wolf, 1938. Sammlung Gustav Wolf, AR 3676

Original:

F 3513