Die Schlinge zieht sich zu

Die Reichsvertretung der Deutschen Juden appelliert an die Regierung

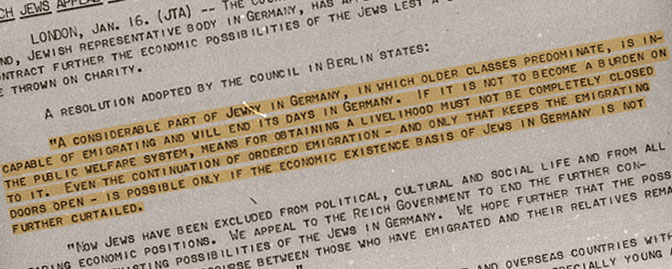

„Ein beträchtlicher Teil der Judenheit in Deutschland, die überwiegend aus älteren Menschen besteht, ist nicht imstande zu emigrieren und wird seine Tage in Deutschland beenden. Wenn er dem staatlichen Wohlfahrtswesen nicht zur Last fallen soll, darf er nicht vollkommen von allen Erwerbsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Selbst die Fortsetzung einer geordneten Auswanderung - und nur dies hält die Tore der Auswanderung offen - ist nur dann möglich, wenn die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Juden nicht weiter beschränkt wird.”

Berlin

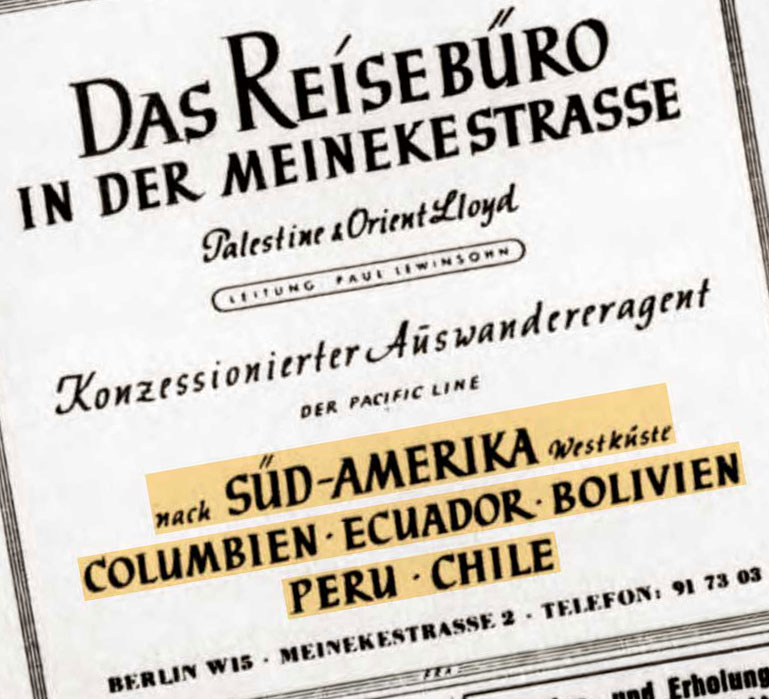

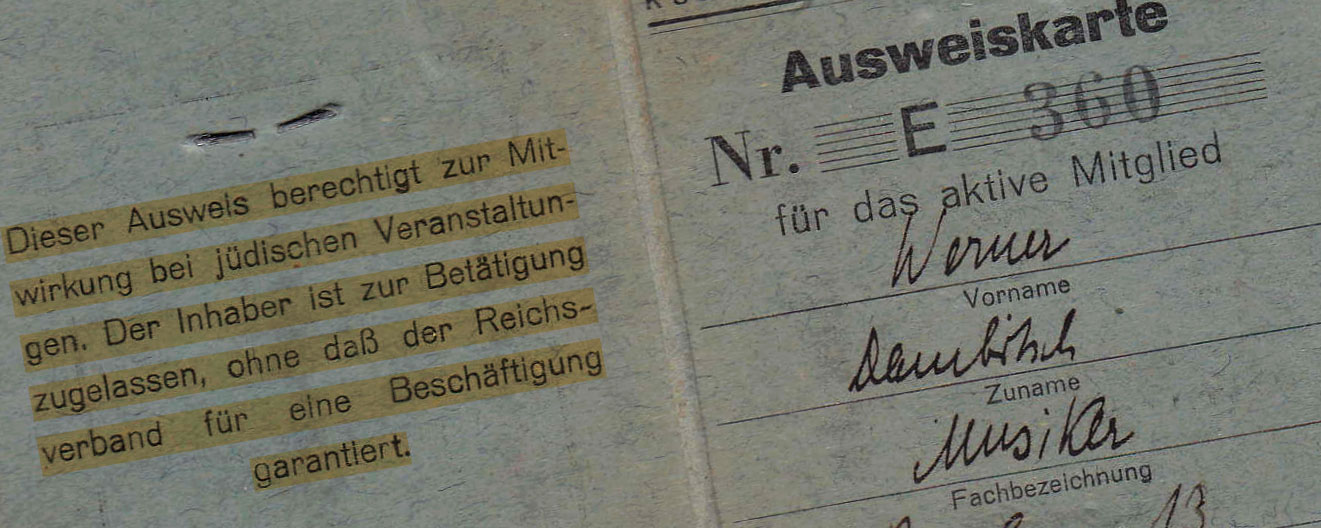

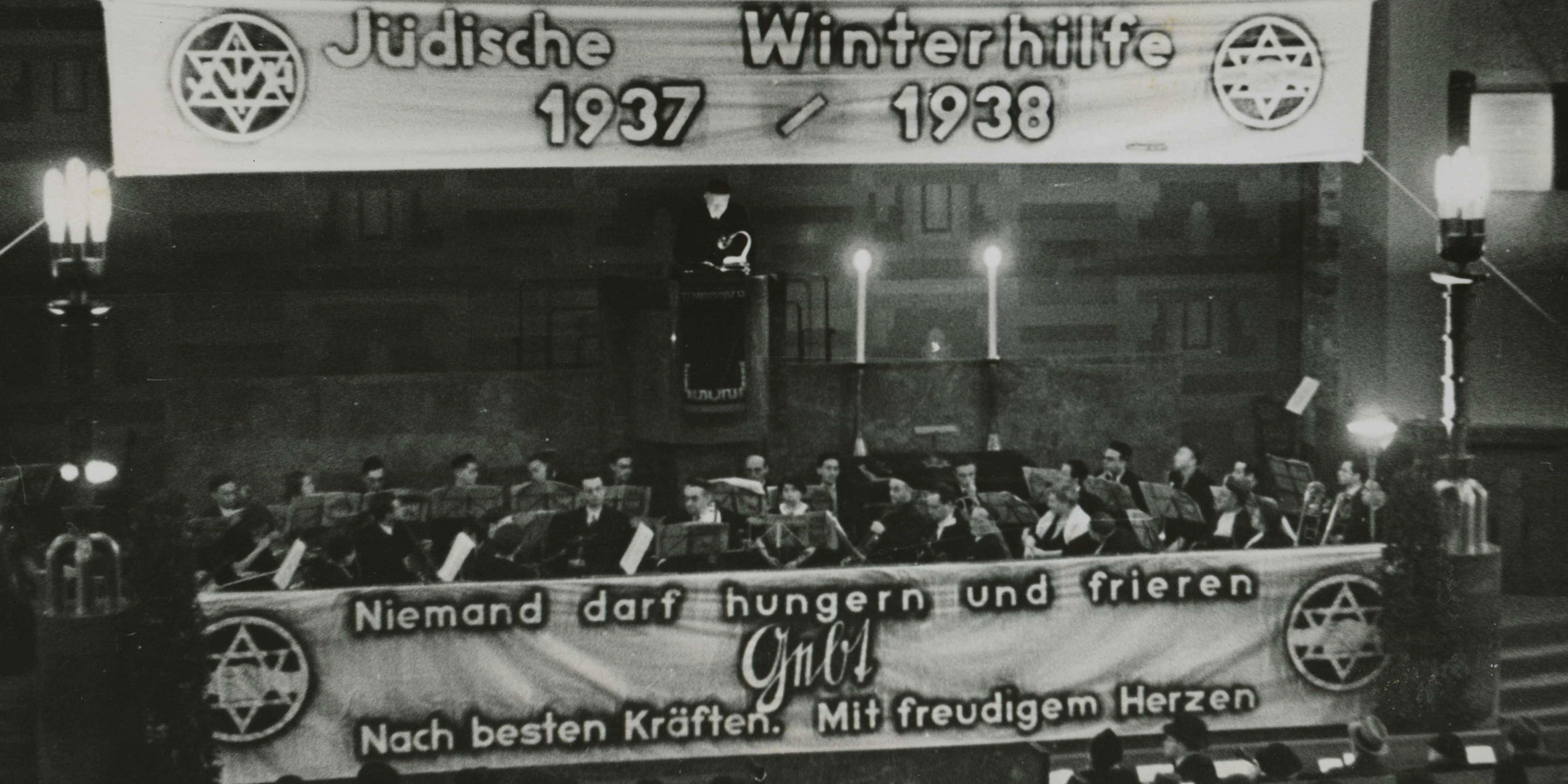

Die zunächst so genannte Reichsvertretung der Deutschen Juden war im September 1933 als Interessenvertretung gegründet worden. Nach dem Erlass der Nürnberger Gesetze musste sie sich in „Reichsvertretung der Juden in Deutschland“ umbenennen. Ihr Präsident war Rabbiner Leo Baeck. Infolge der zunehmenden Verarmung der jüdischen Bevölkerung, der systematisch die Erwerbsmöglichkeiten entzogen wurden, appellierte die Reichsvertretung der Juden in Deutschland an die Regierung, von weiteren Einschränkungen abzusehen: nicht genug damit, dass die fortschreitende Erwerbslosigkeit eine Belastung für das Wohlfahrtssystem bedeute, sie mache auch die Auswanderung unmöglich.

QUELLE

Institution:

Sammlung:

Juden im Deutschen Reich appellieren an die Regierung gegen weitere ökonomische Einschränkungen