Glühende Empfehlung

Eine jüdische Buchhalterin verliert ihren Job

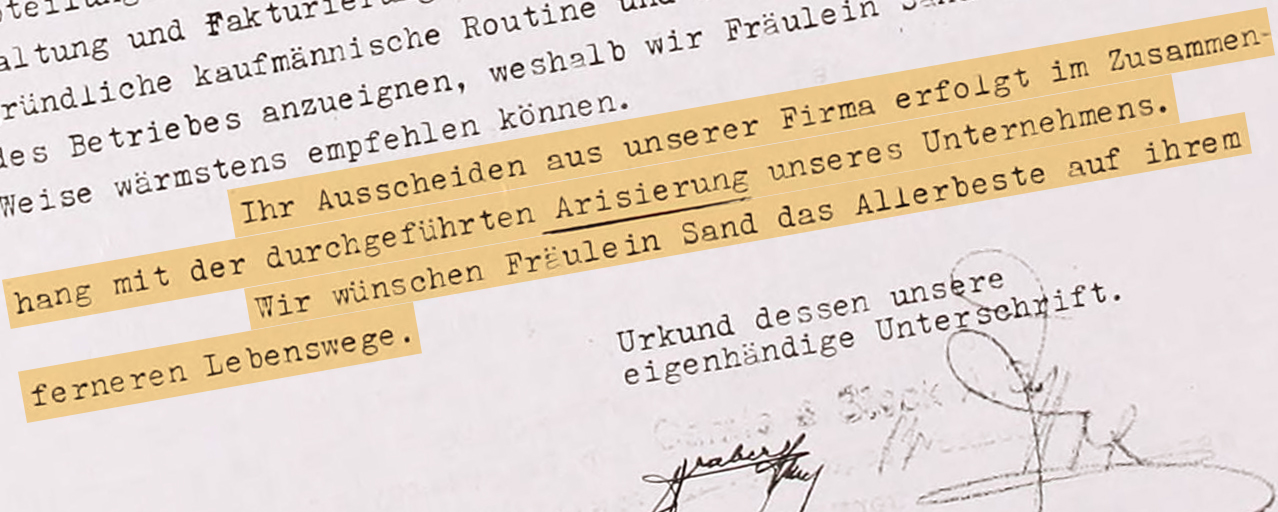

„Ihr Ausscheiden aus unserer Firma erfolgt im Zusammenhang mit der durchgeführten Arisierung unseres Unternehmens. Wir wünschen Fräulein Sand das Allerbeste auf ihrem ferneren Lebenswege.“

LINZ

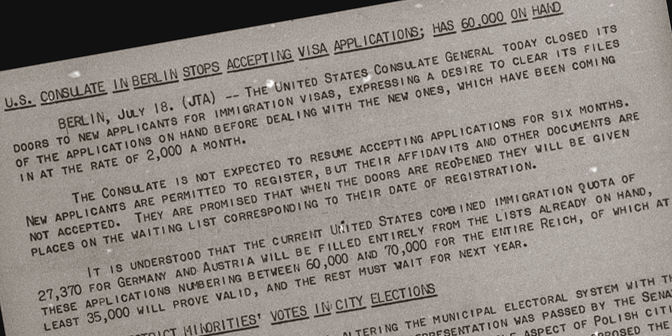

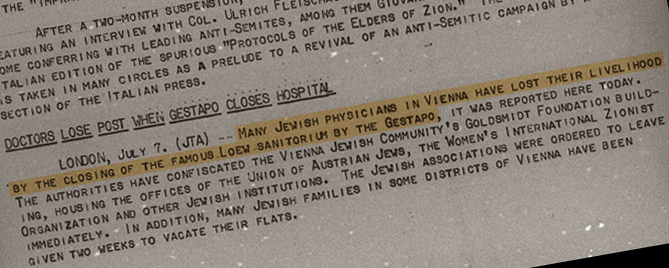

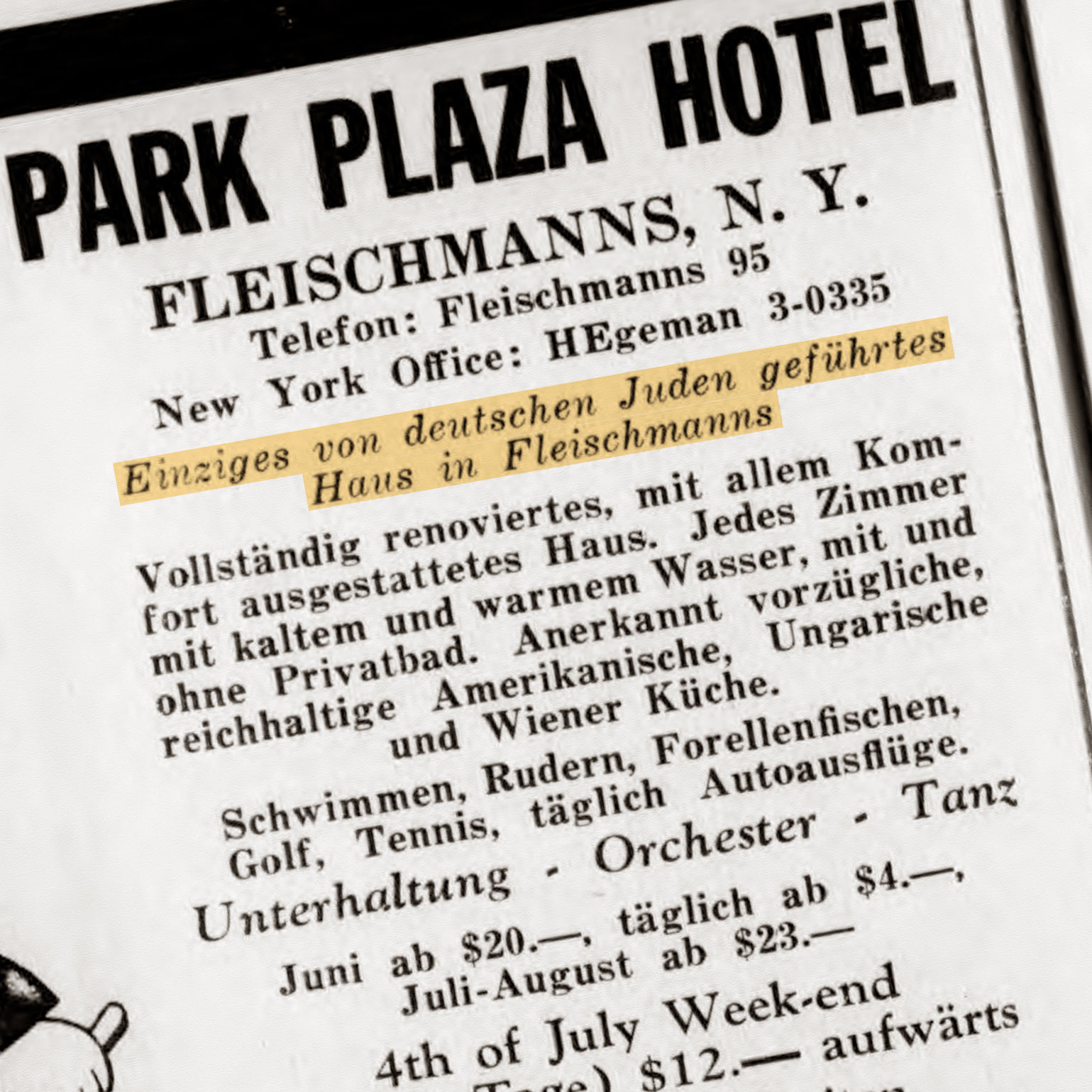

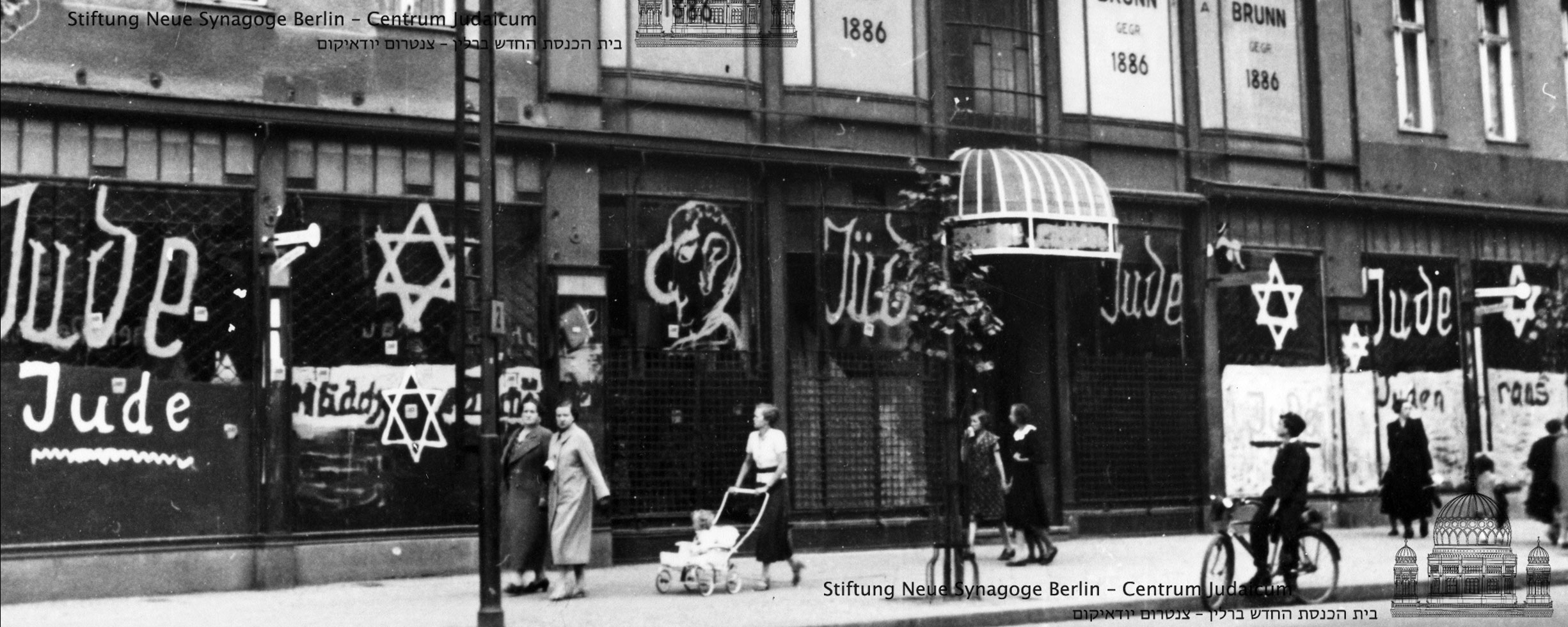

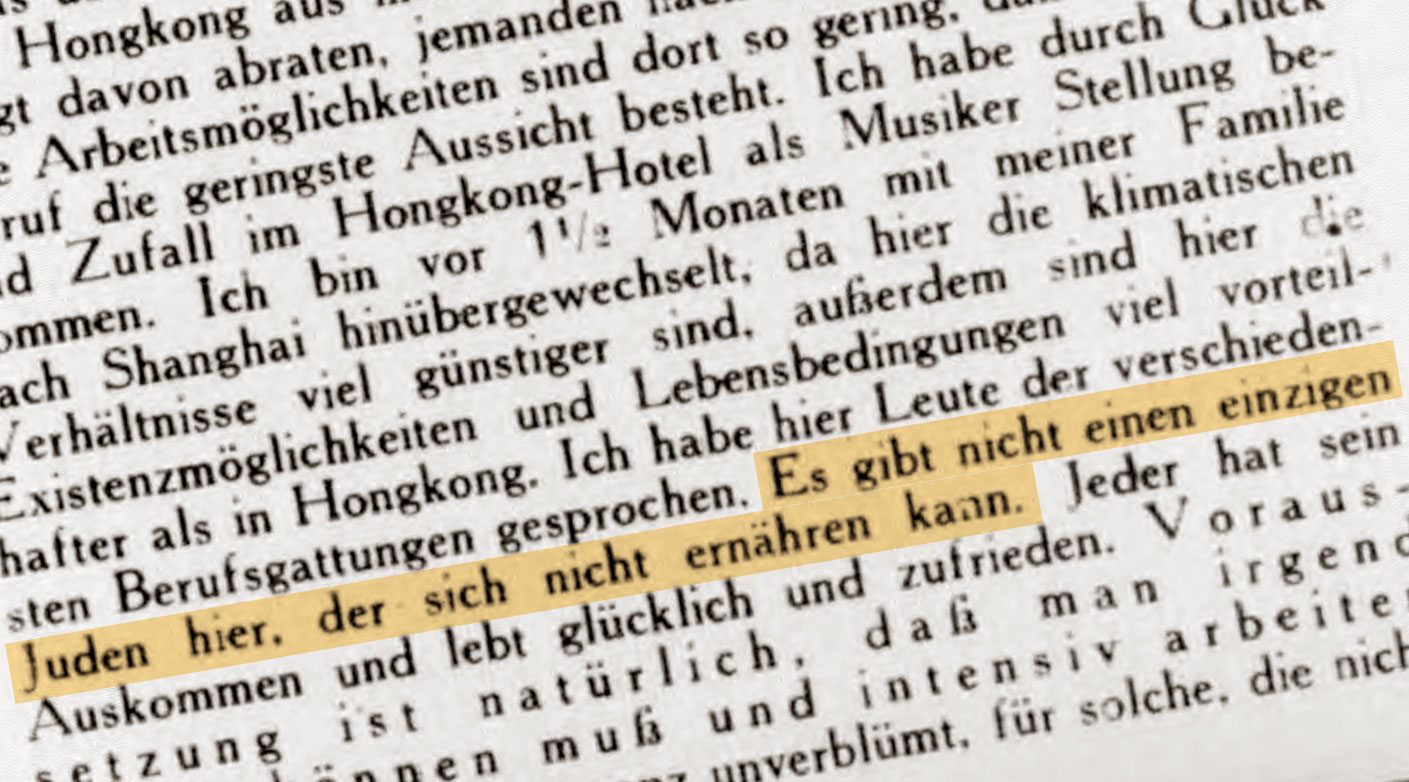

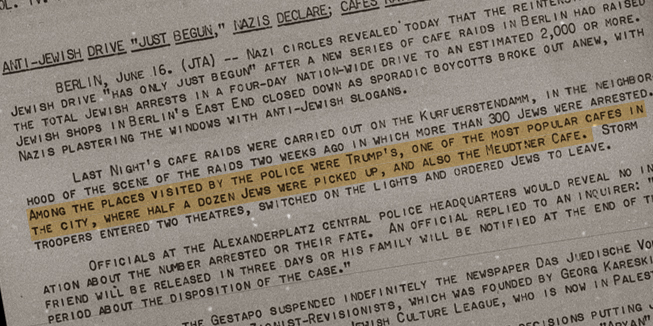

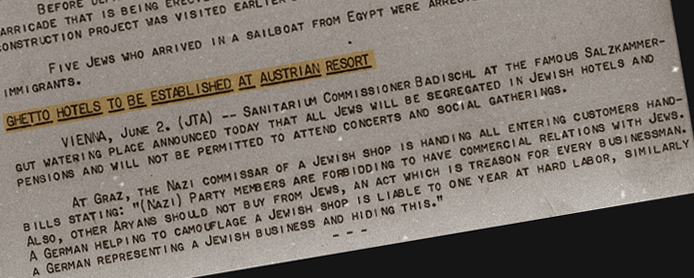

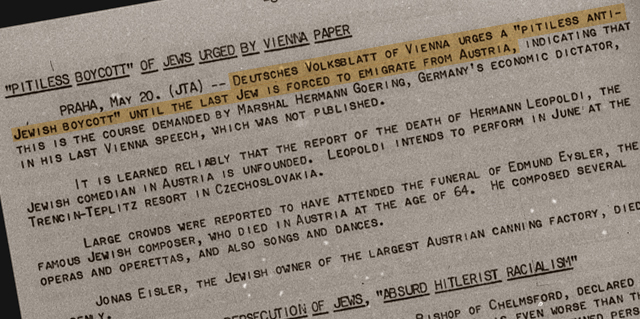

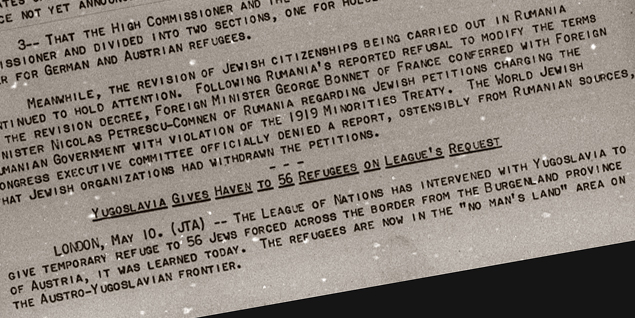

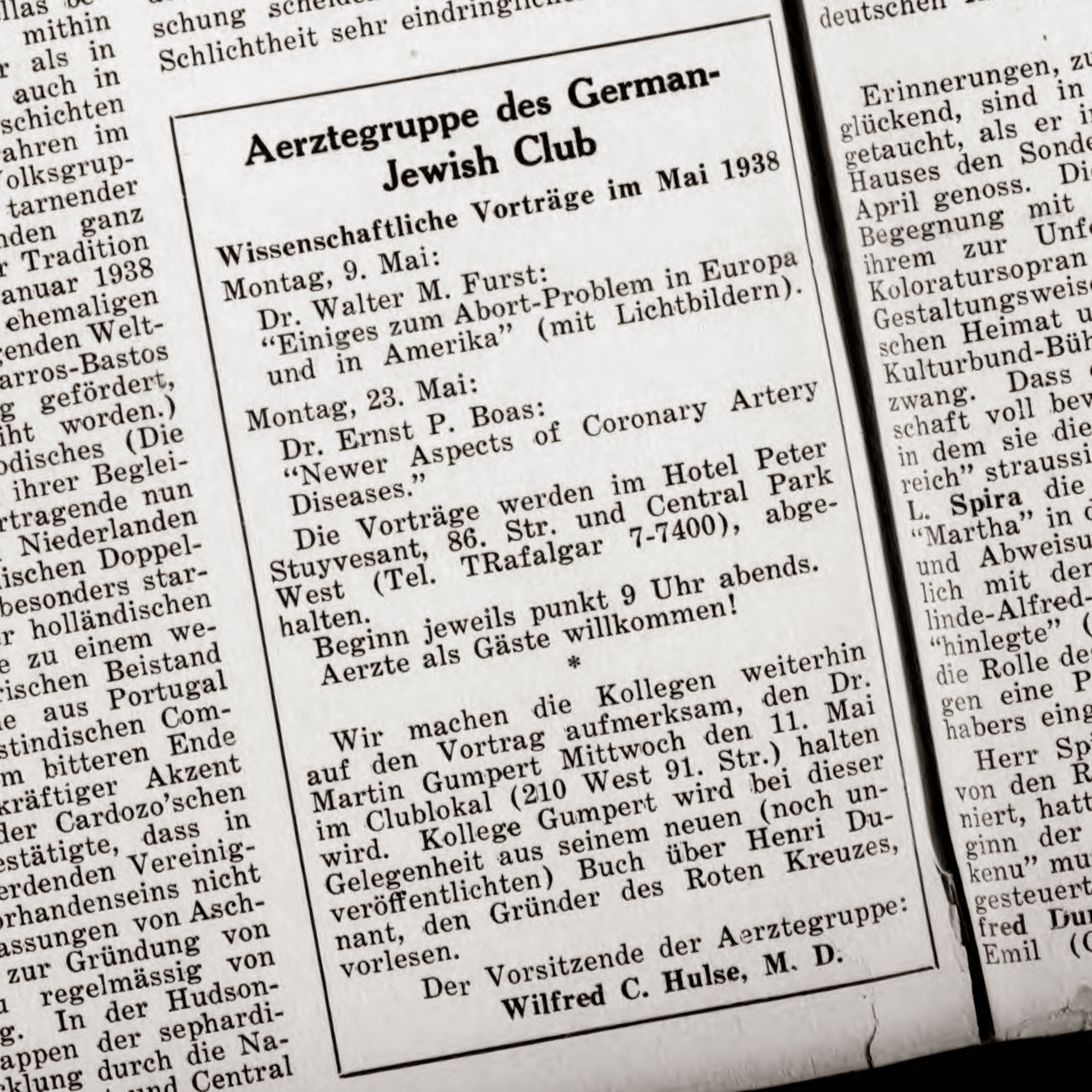

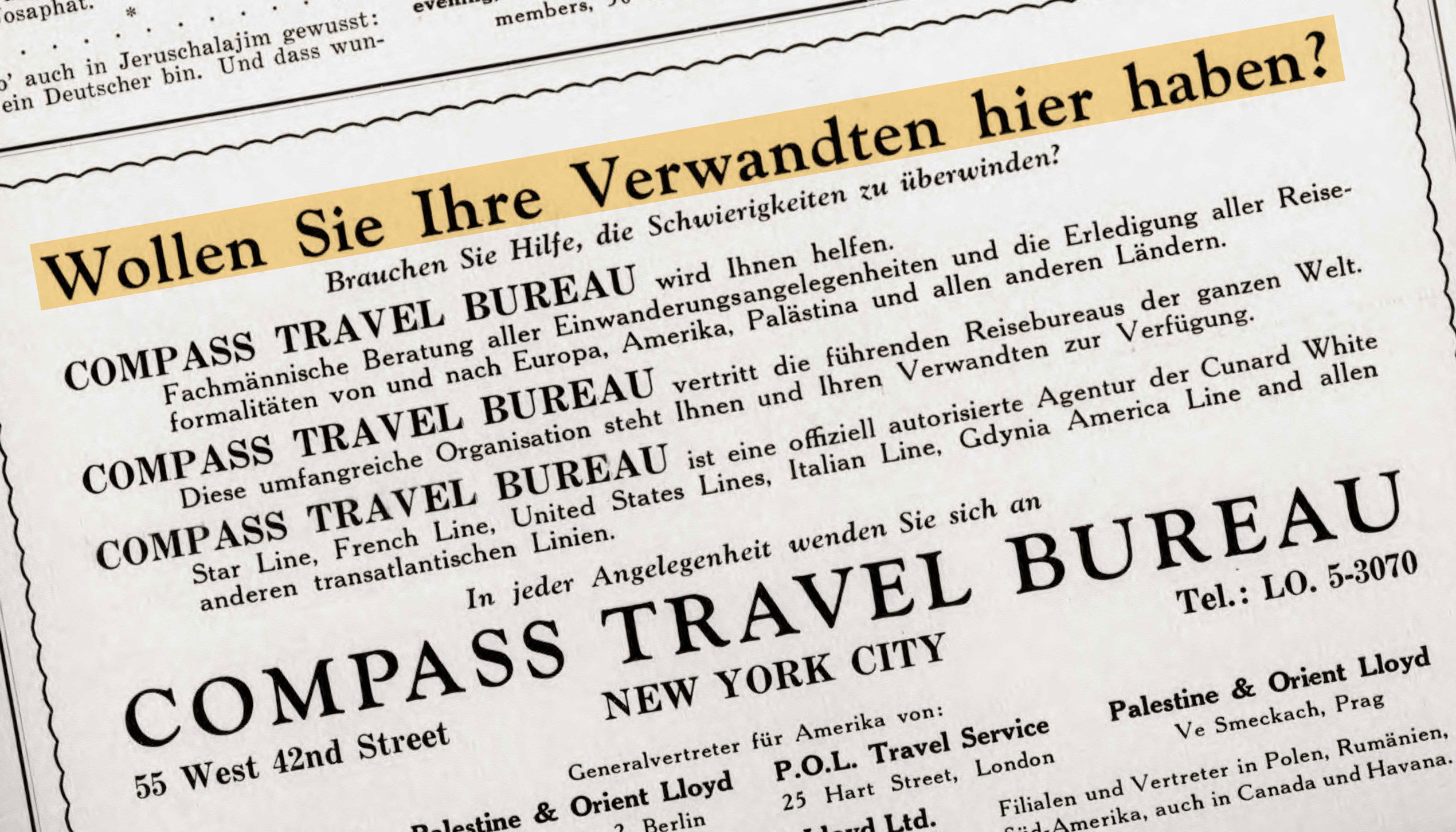

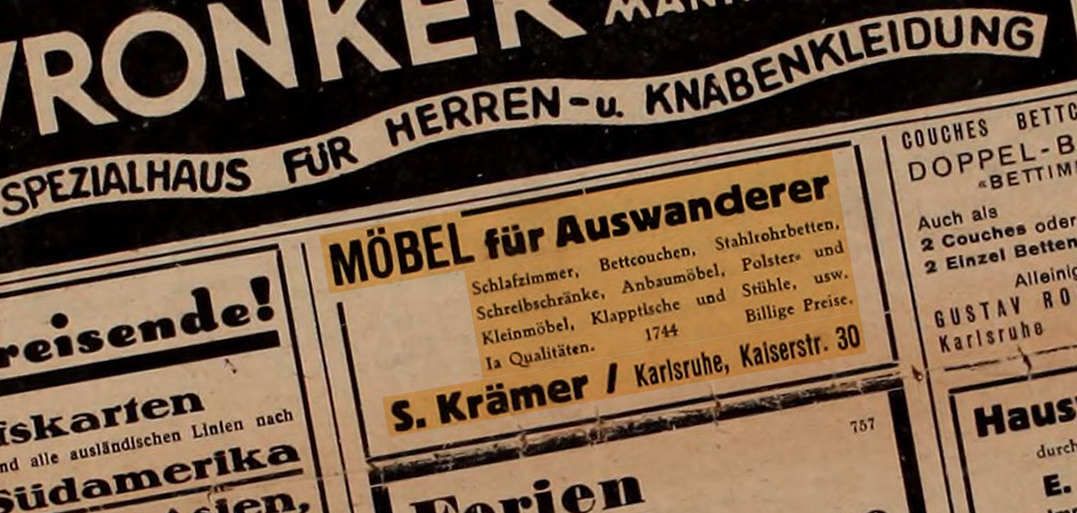

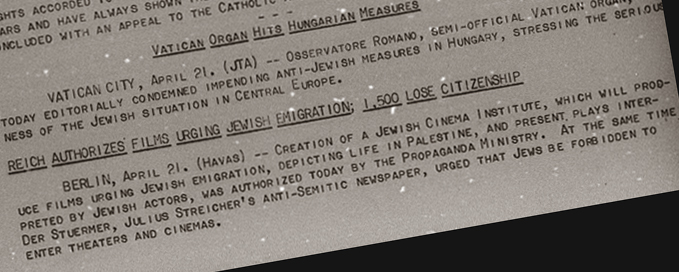

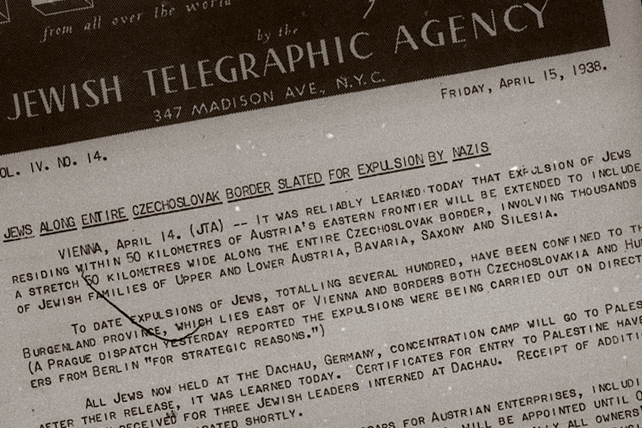

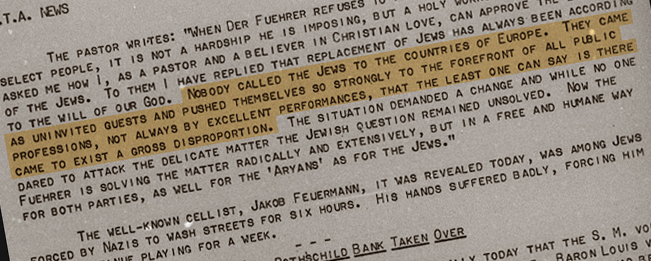

Obwohl die Nazipartei in Österreich vor der Annexion des Landes an Nazideutschland illegal war, fiel die Nazidoktrin in Linz auf fruchtbaren Boden: Der „Österreichische Beobachter“, ein weitverbreitetes illegales Naziblatt, das in der Stadt herausgegeben wurde, hatte bereits 1937 zu einem Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen. Zusätzlicher Schaden wurde jüdischen Unternehmen zugefügt, indem sowohl ihre Namen als auch die ihrer nicht-jüdischen Kunden veröffentlicht wurden. Als im Zuge des „Anschlusses“ im März 1938 deutsche Soldaten in die Stadt einmarschierten, säumten tausende Einwohner der Stadt die Straßen und hießen sie begeistert willkommen. Wie um verlorene Zeit aufzuholen, begannen die Nazis umgehend, sich jüdische Geschäfte anzueignen, manchmal innerhalb von Tagen. Nachdem die 24-jährige Melitta Sand von ihrem Posten als Bürokraft in der nun „arisierten“ Weinbrennerei „Camise & Stock“ entfernt worden war, bekam sie ein überraschend herzliches Empfehlungsschreiben, in dem es unter anderem hieß, sie habe sich durch ihre Arbeit das uneingeschränkte Vertrauen und die vollste Zufriedenheit der Firma erworben.