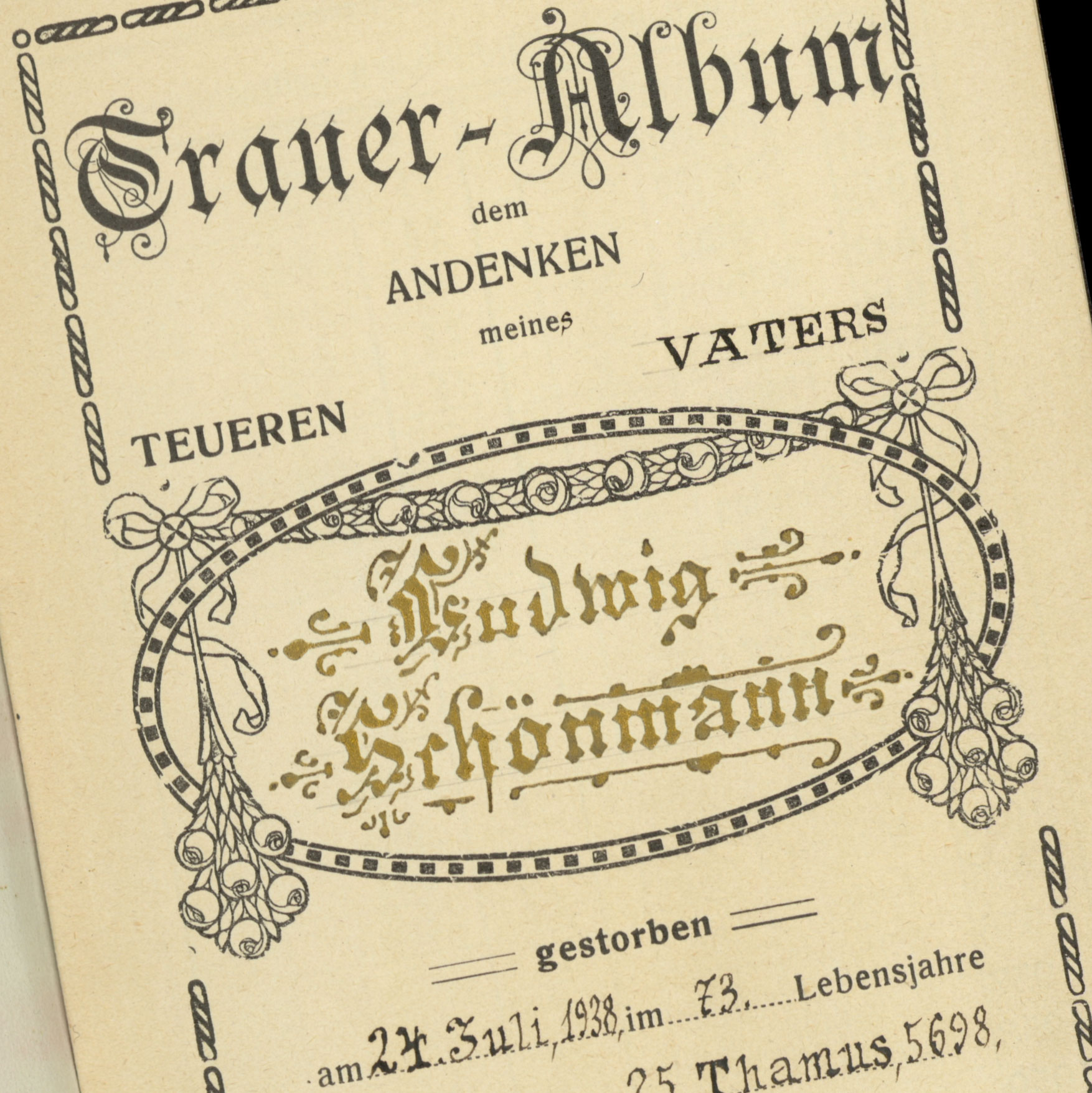

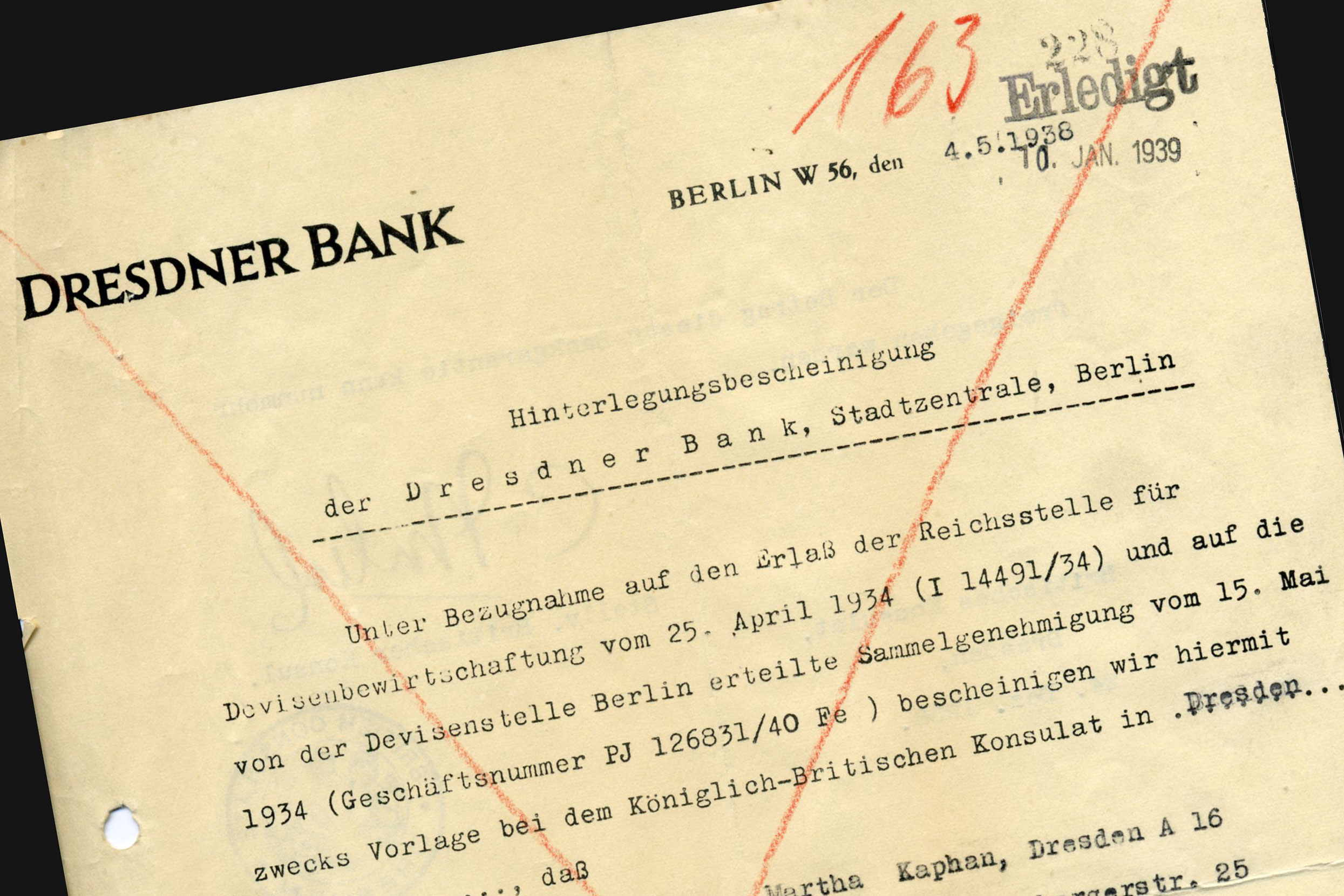

Wehrdienst

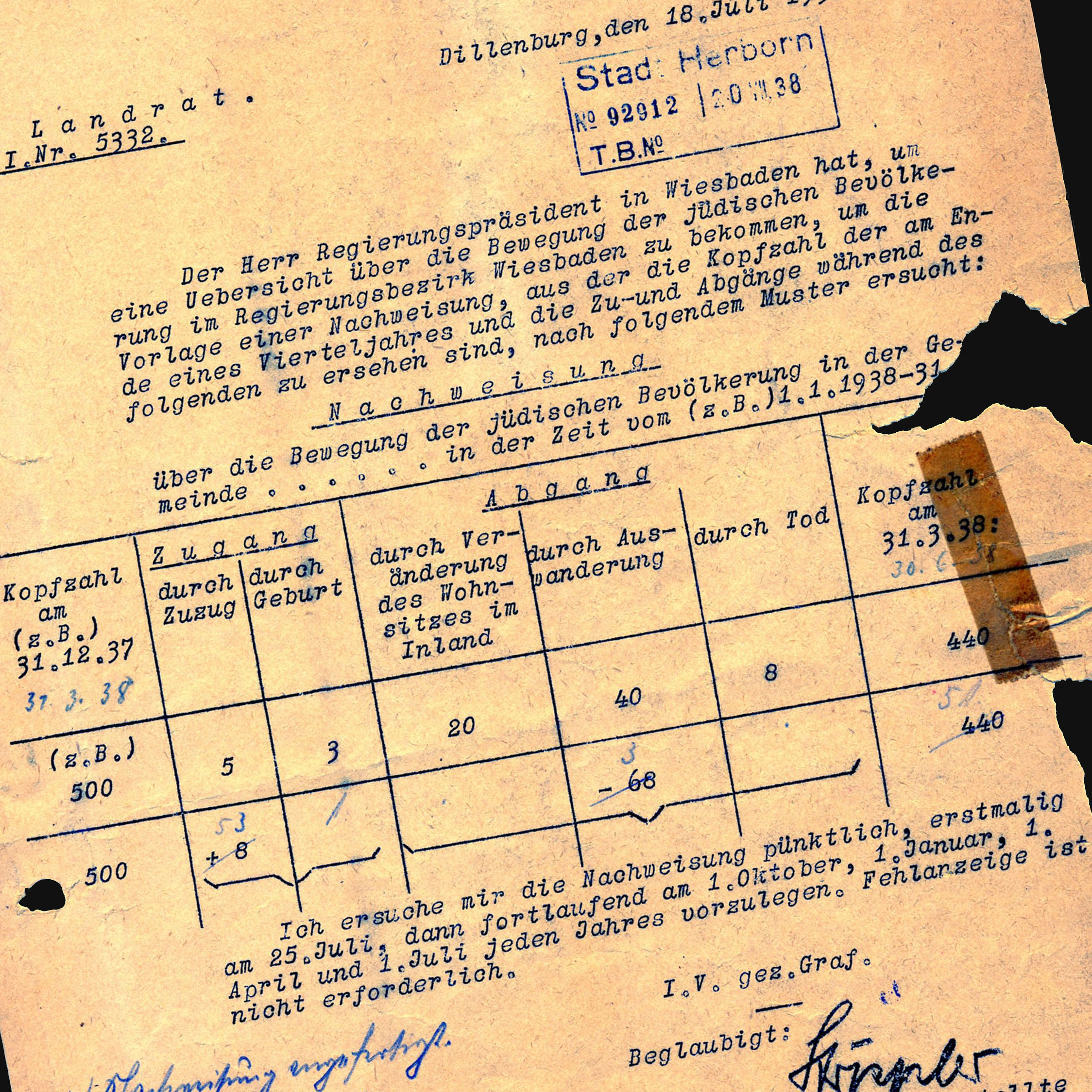

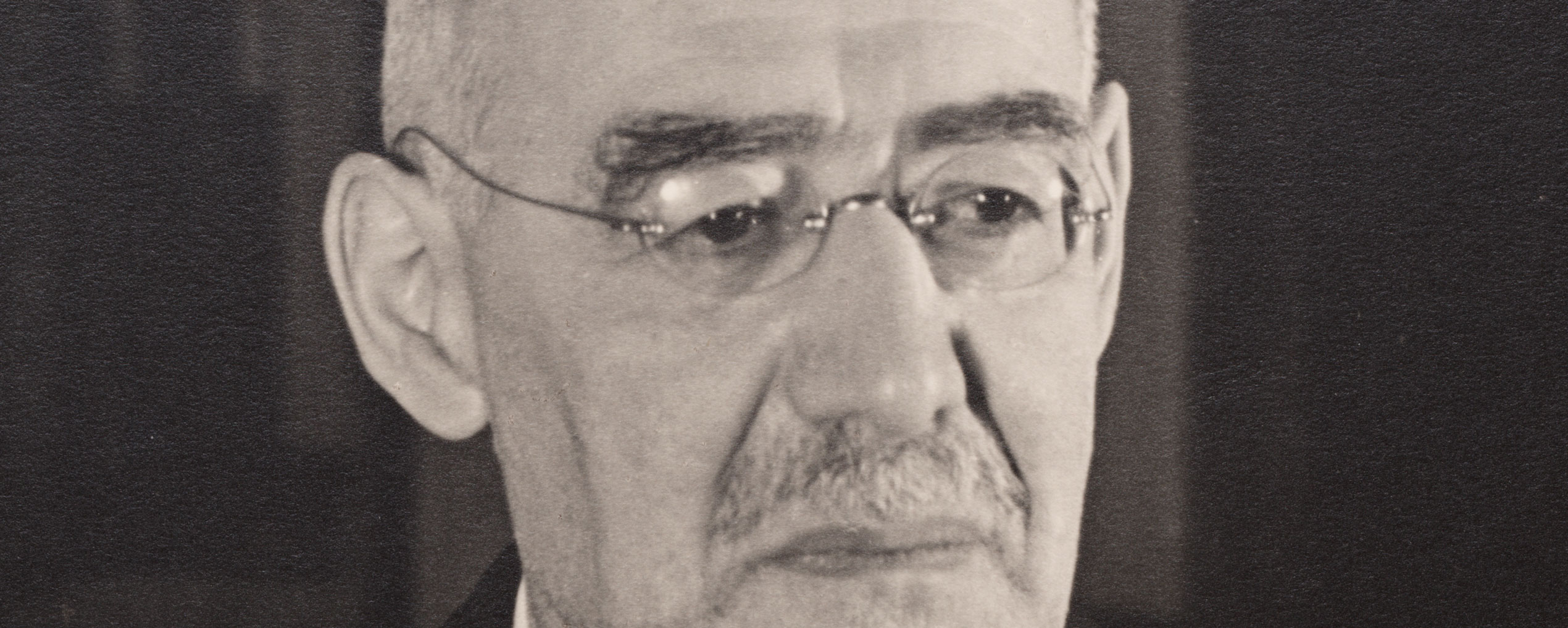

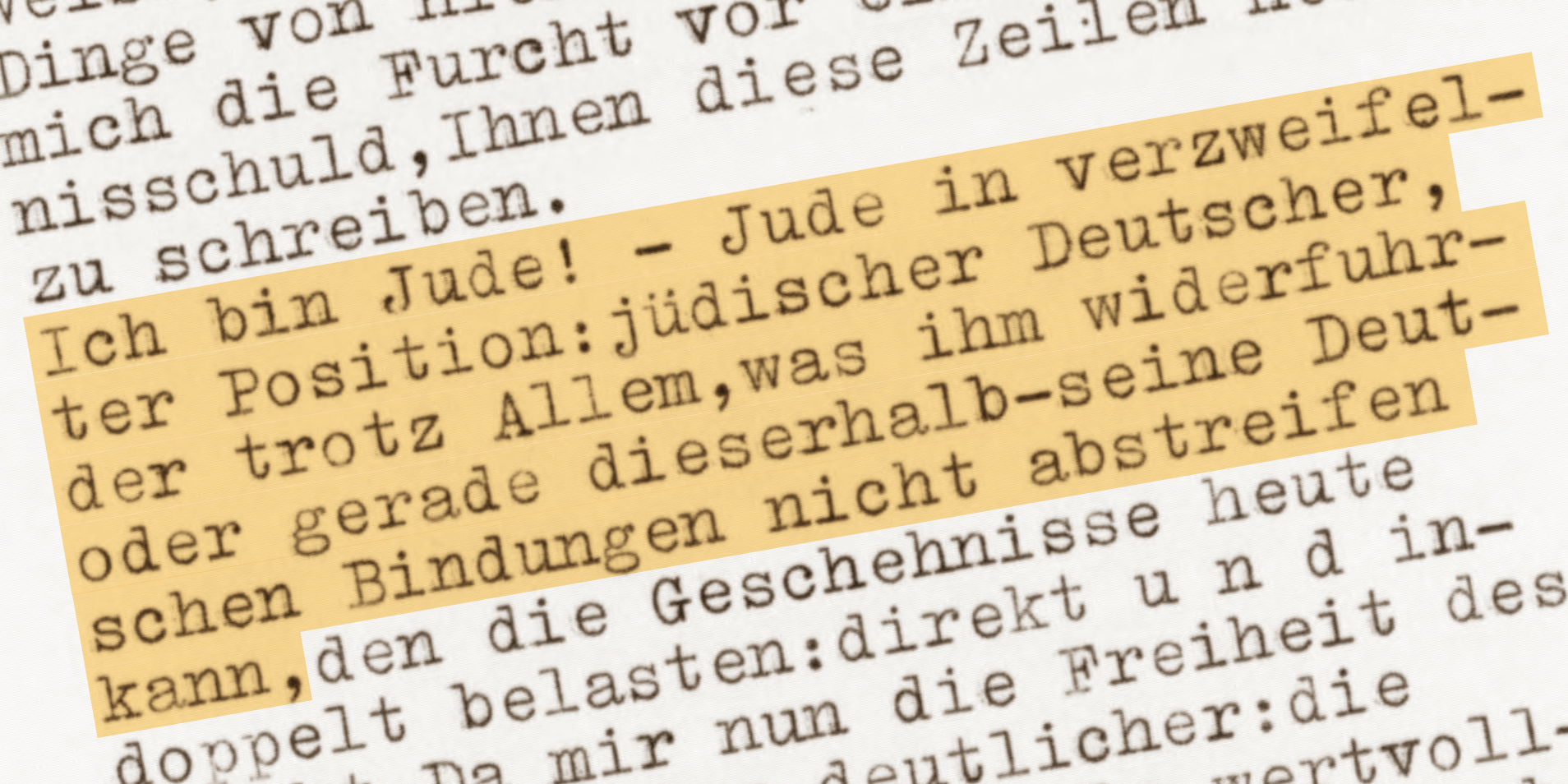

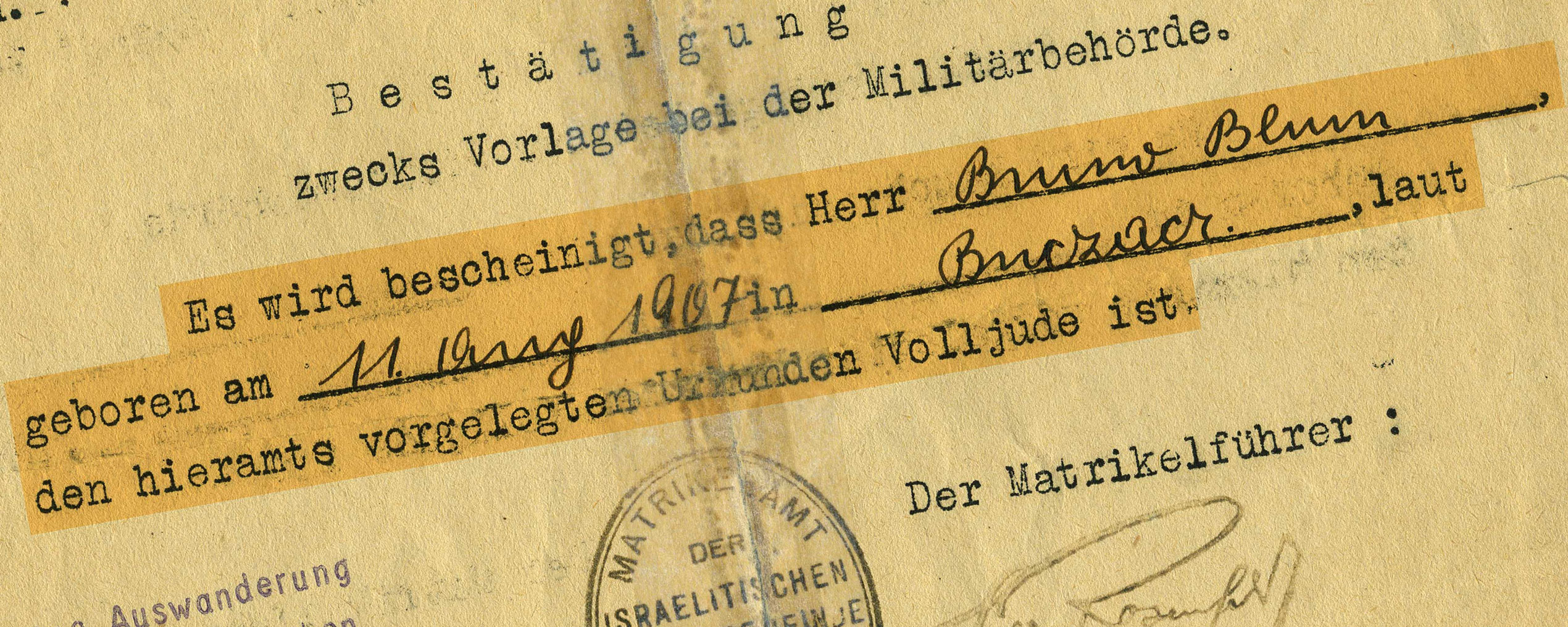

Seine jüdische Abstammung befreit Bruno Blum vom Wehrdienst

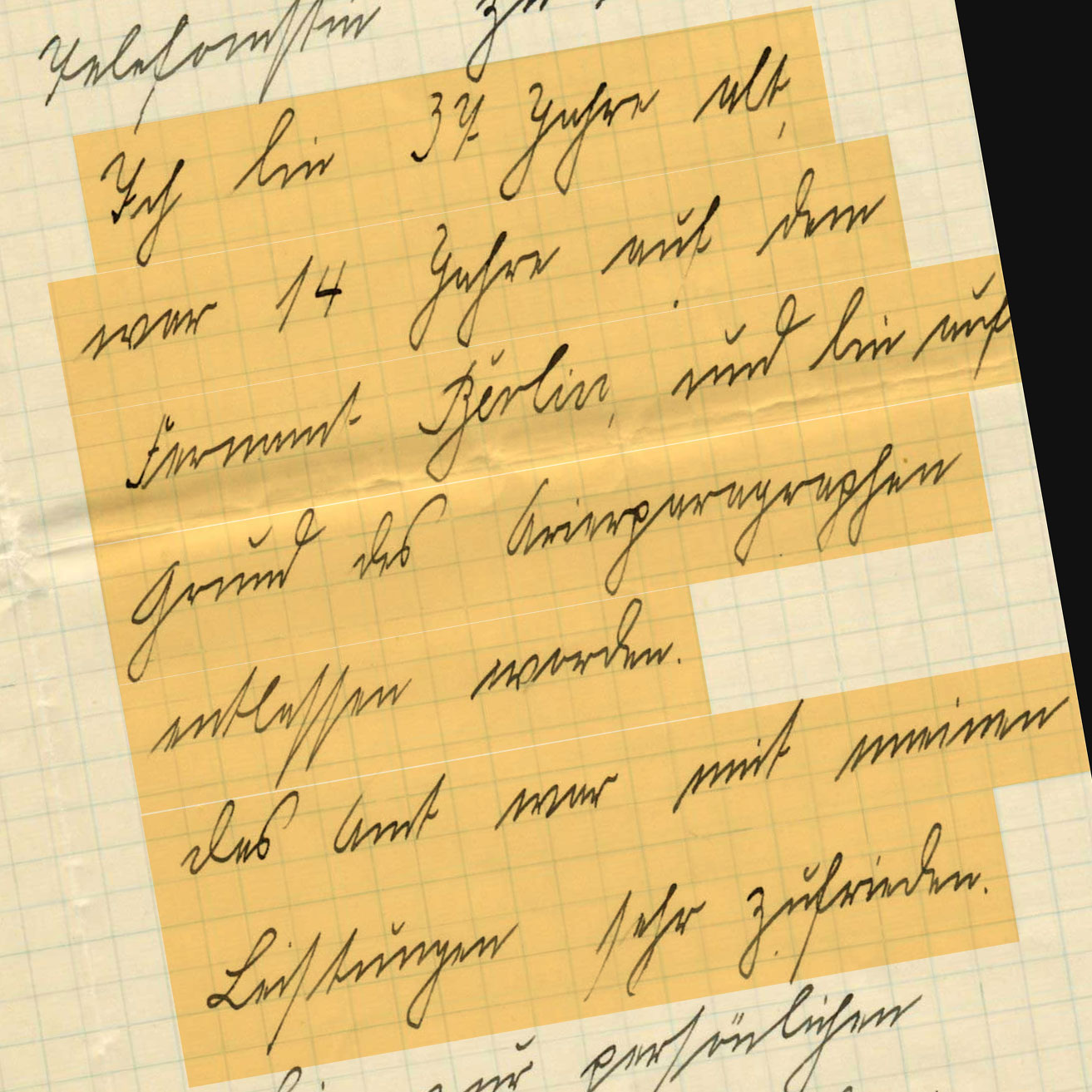

„Es wird bescheinigt, dass Herr Bruno Blum, geboren am 11. Aug. 1907 in Buczacz, laut den hieramts vorgelegten Urkunden Volljude ist.“

WIEN

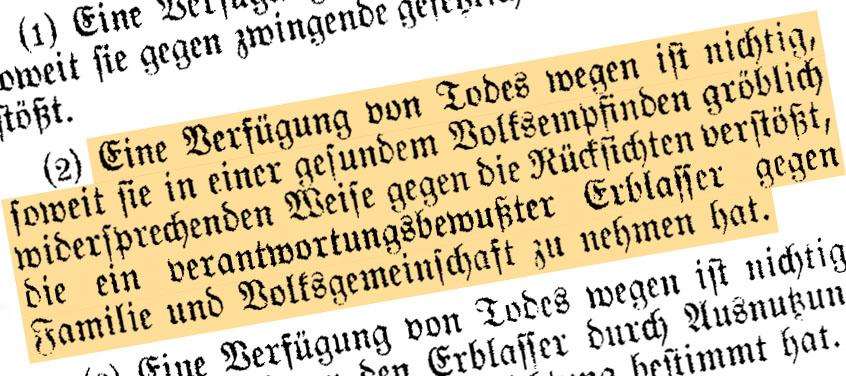

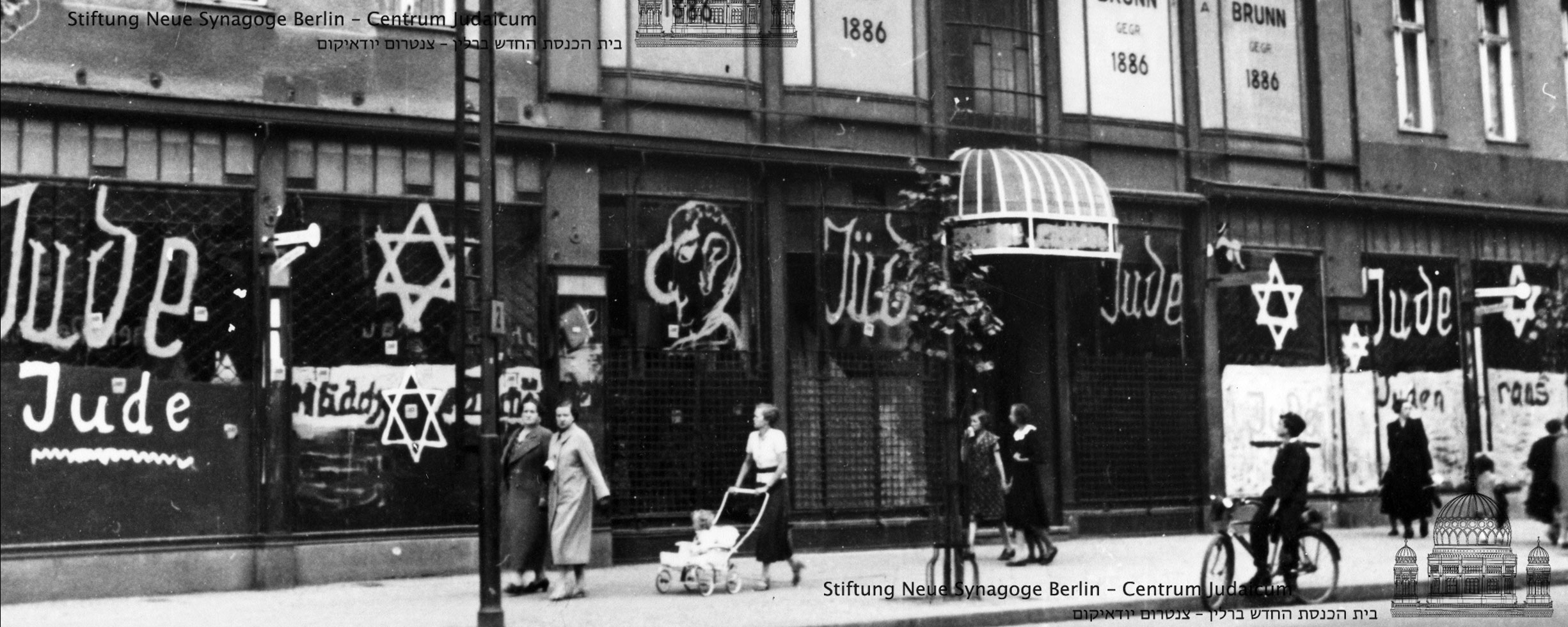

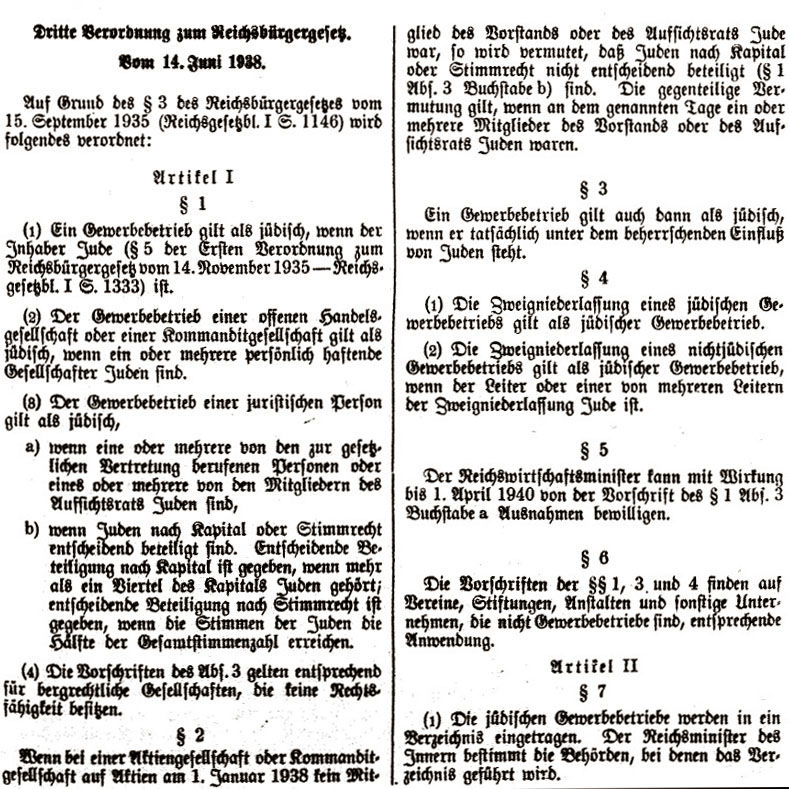

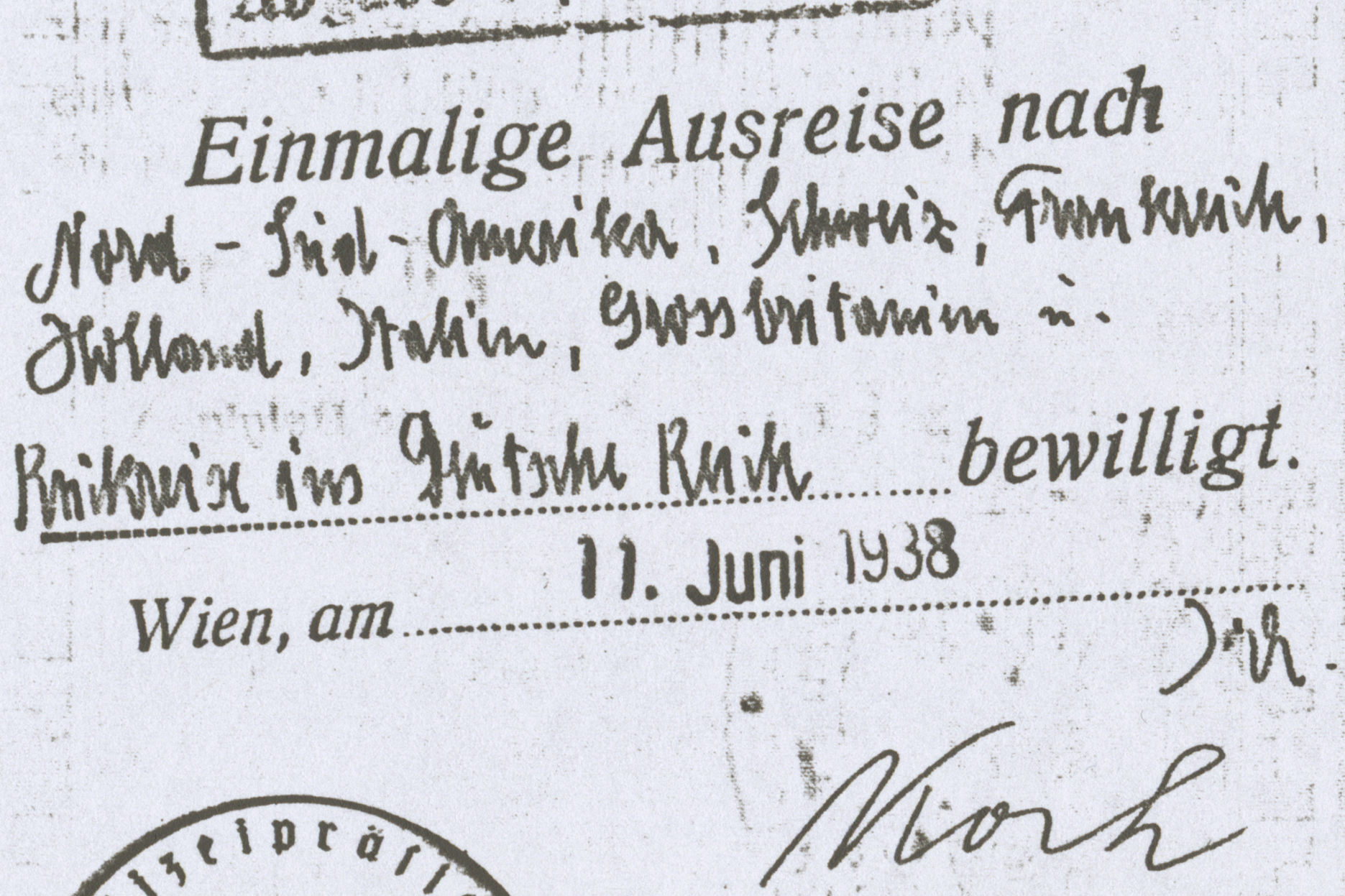

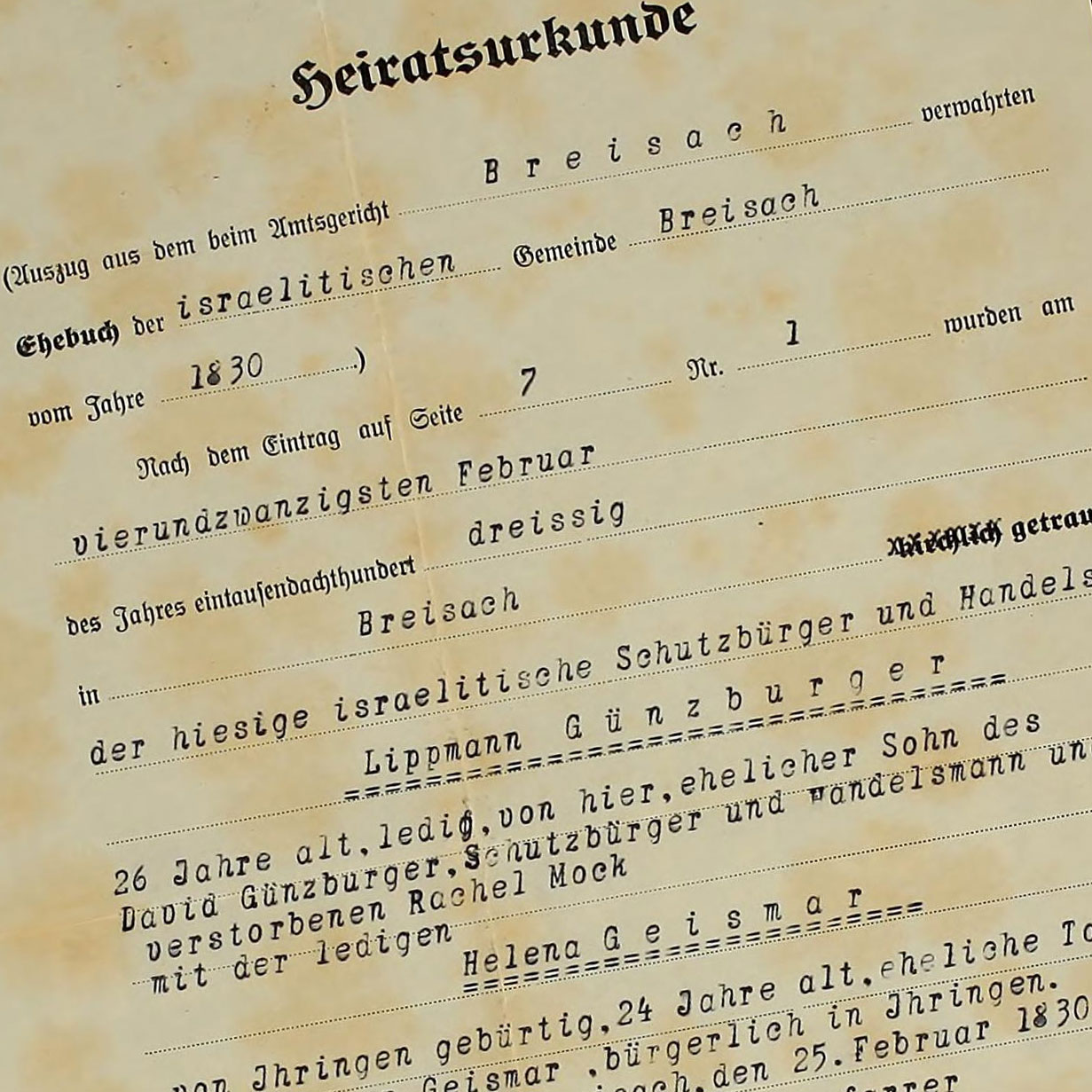

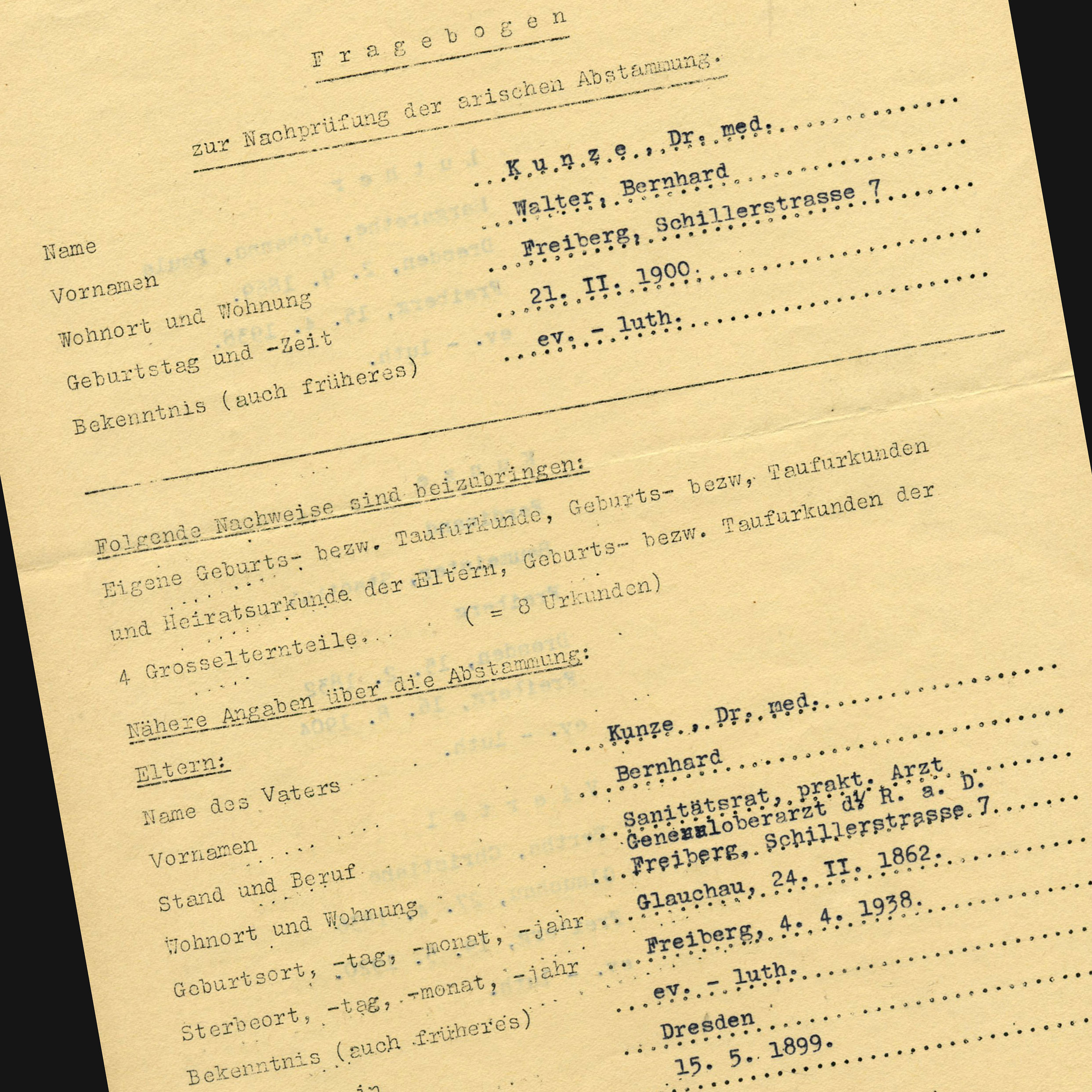

Artikel 1 von §15 des Reichswehrgesetzes (verabschiedet am 21. Mai 1935) legte fest: „Arische Abstammung ist eine Voraussetzung für den aktiven Wehrdienst“. Nach der Gesetzesänderung des Jahres 1936 war die Ausdrucksweise noch klarer: „Ein Jude kann nicht aktiven Wehrdienst leisten“. Um Erlaubnis zu bekommen, das Land zu verlassen, mussten männliche Auswanderungsanwärter der örtlichen Militärbehörde ein Dokument vorlegen, das ihre jüdische Abstammung nachwies und damit bewies, dass sie sich durch Auswanderung nicht ihrer Wehrpflicht zu entziehen beabsichtigten. Im Rahmen der Formalitäten, die Bruno Blum zu erledigen hatte, um eine Auswanderungsgenehmigung zu erhalten, bestätigte am 4. August 1938 das Matrikelamt der Israelitischen Kultusgemeinde Wien seine jüdische Abstammung auf beiden Seiten.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Blum Familie, AR 25132

Original:

Archivbox 1, Ordner 1