Besuch beim US-Konsulat

Heinz Ries kann endlich einwandern

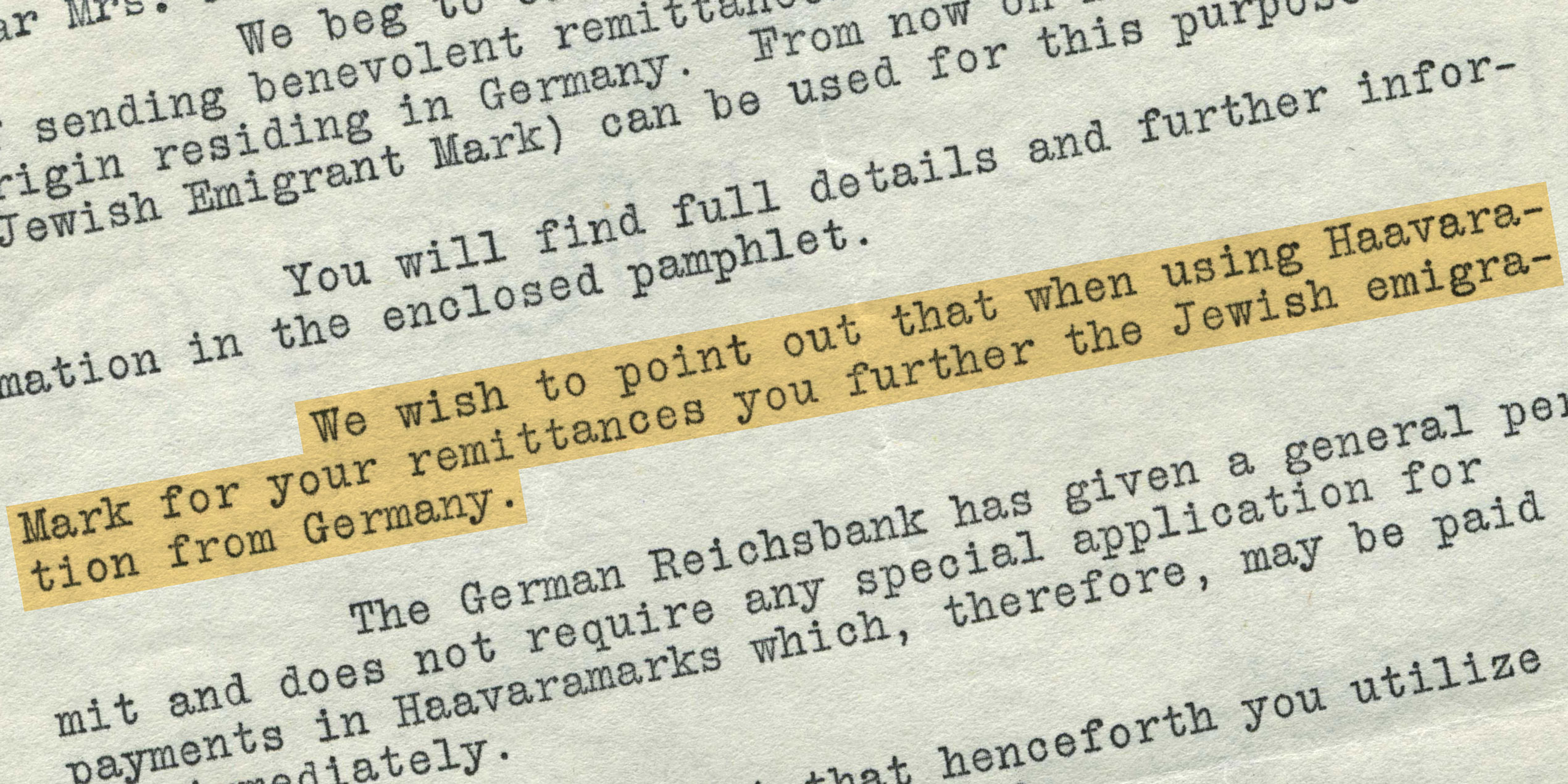

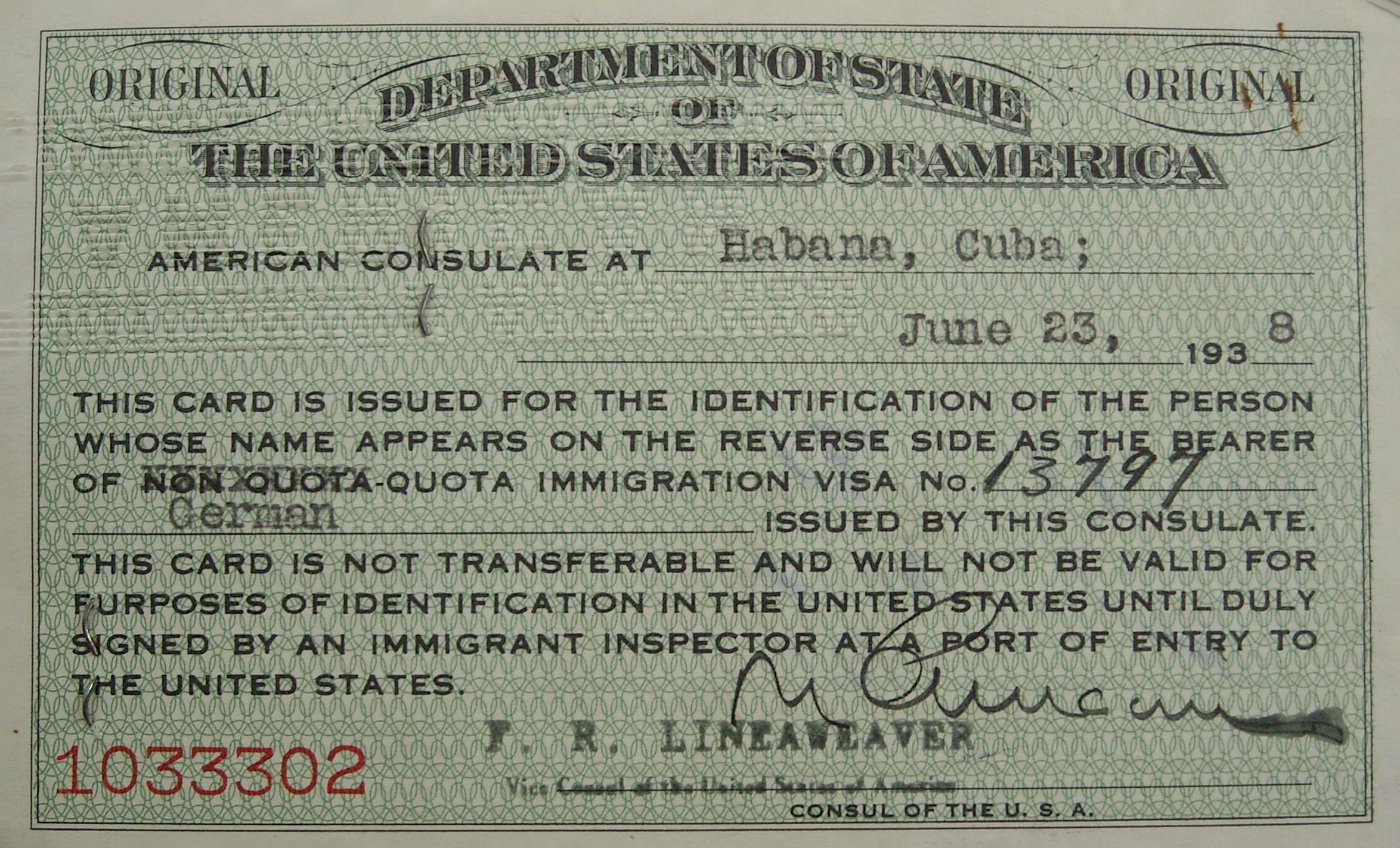

Havanna

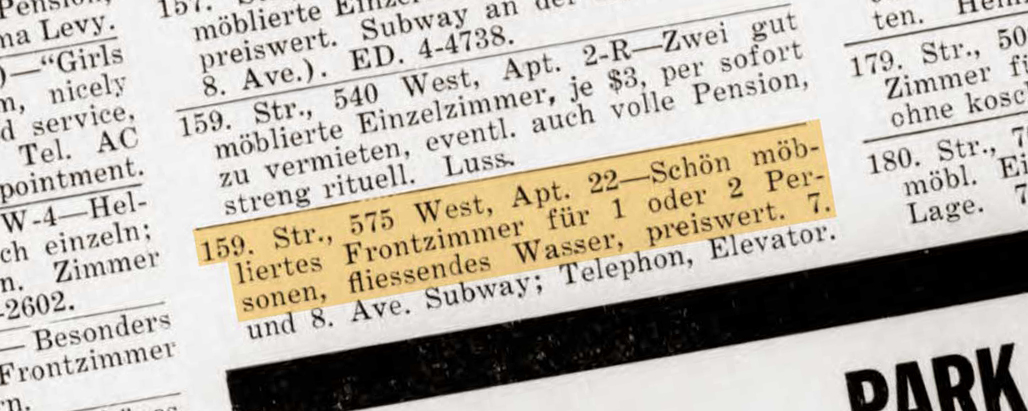

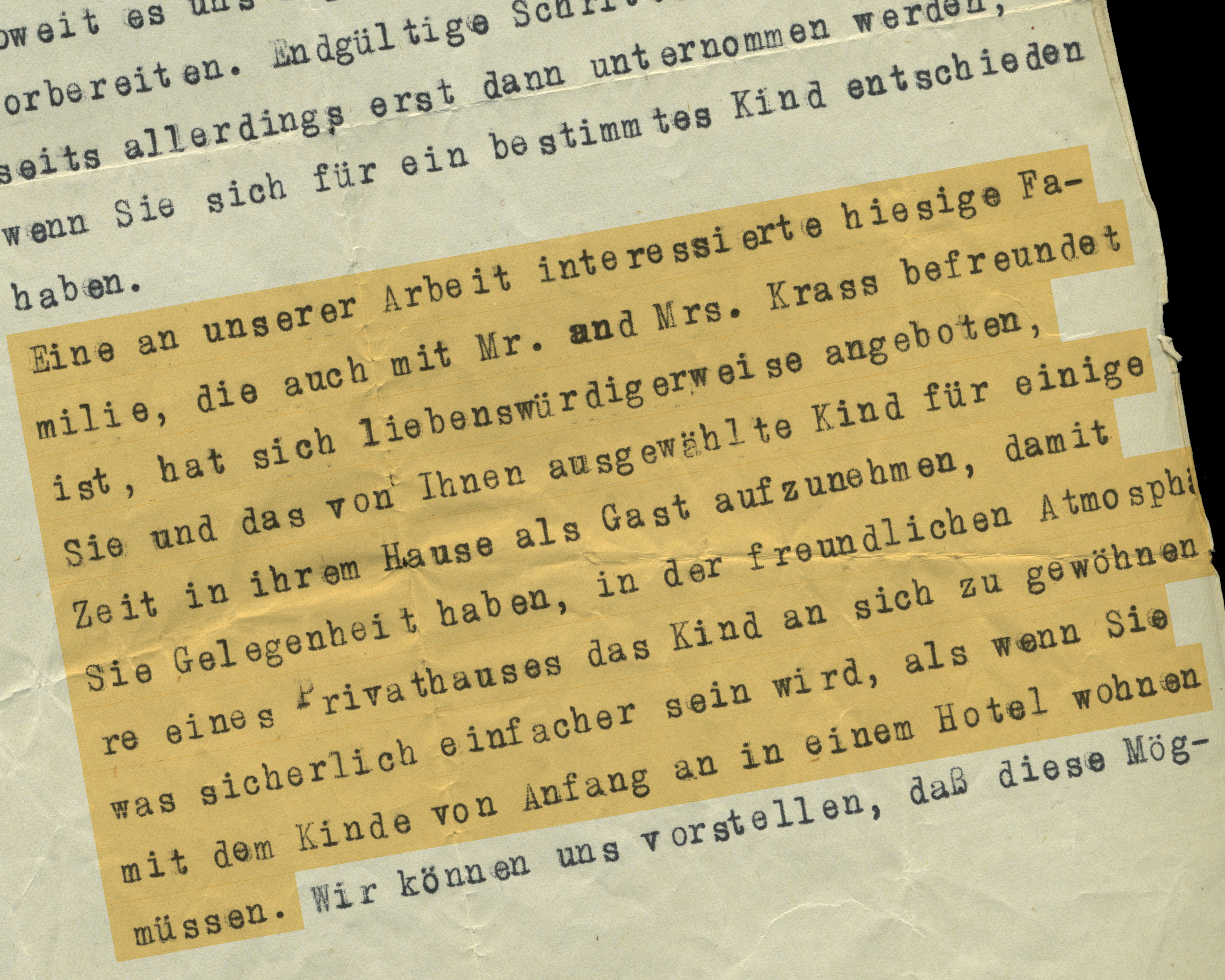

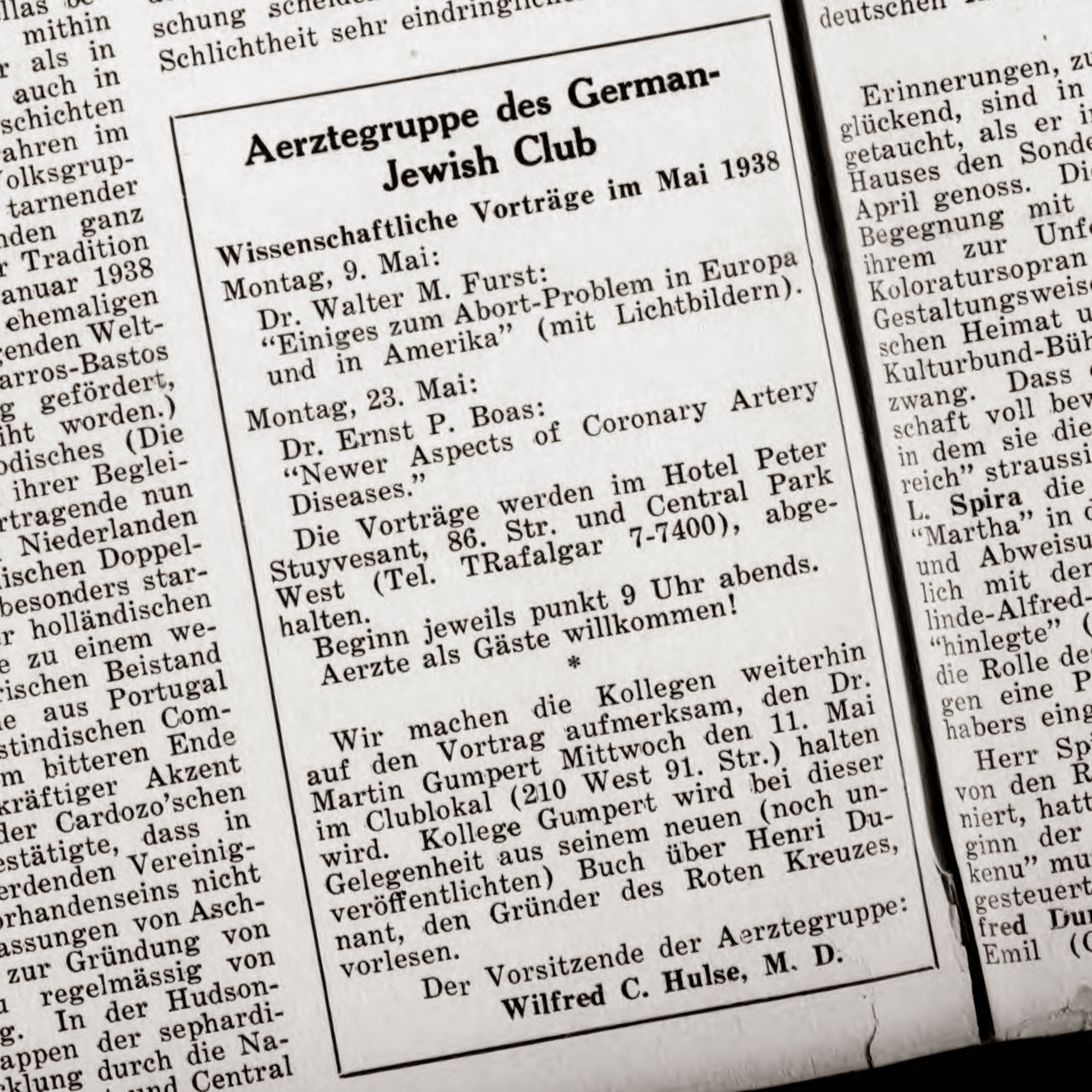

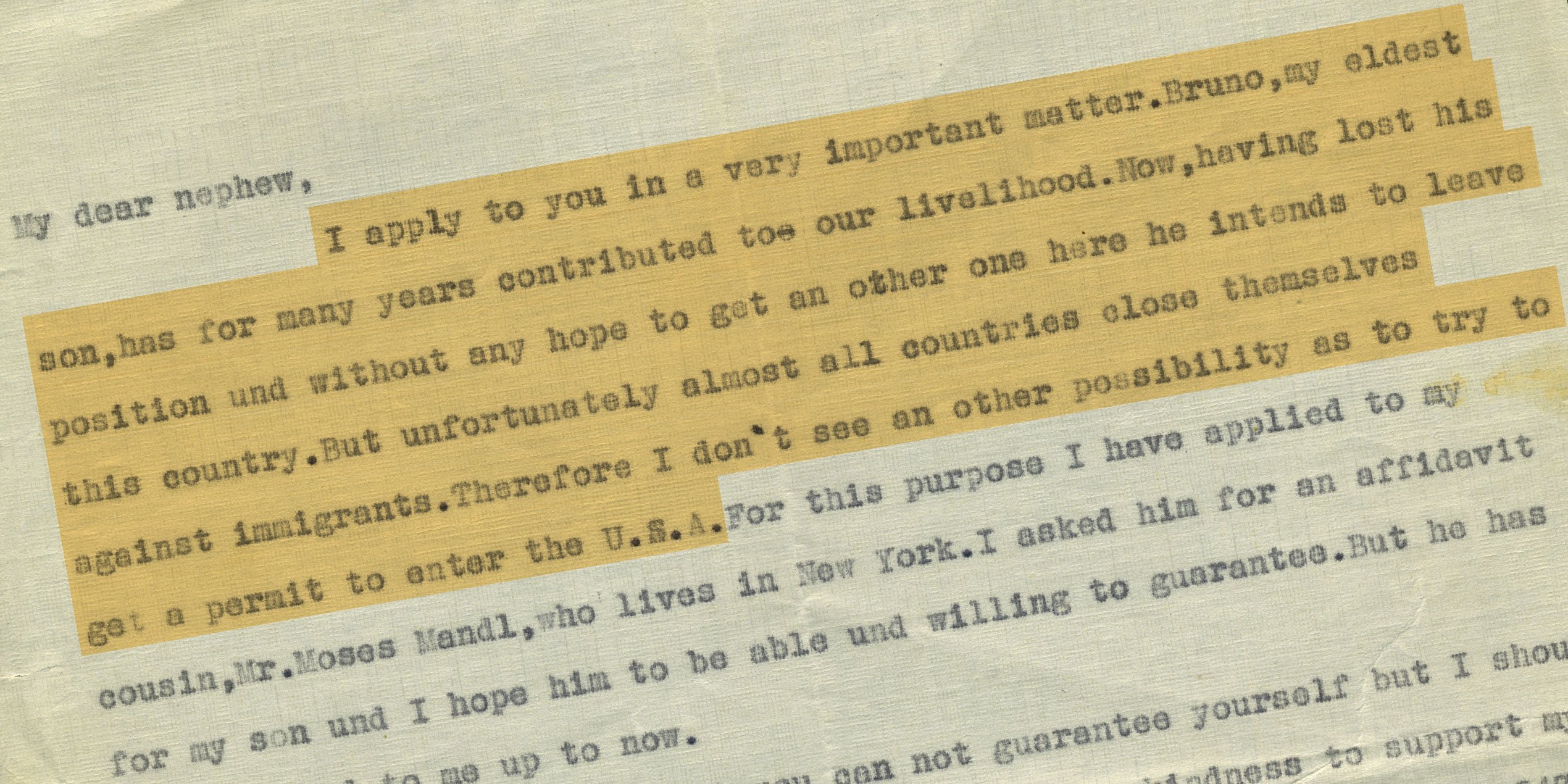

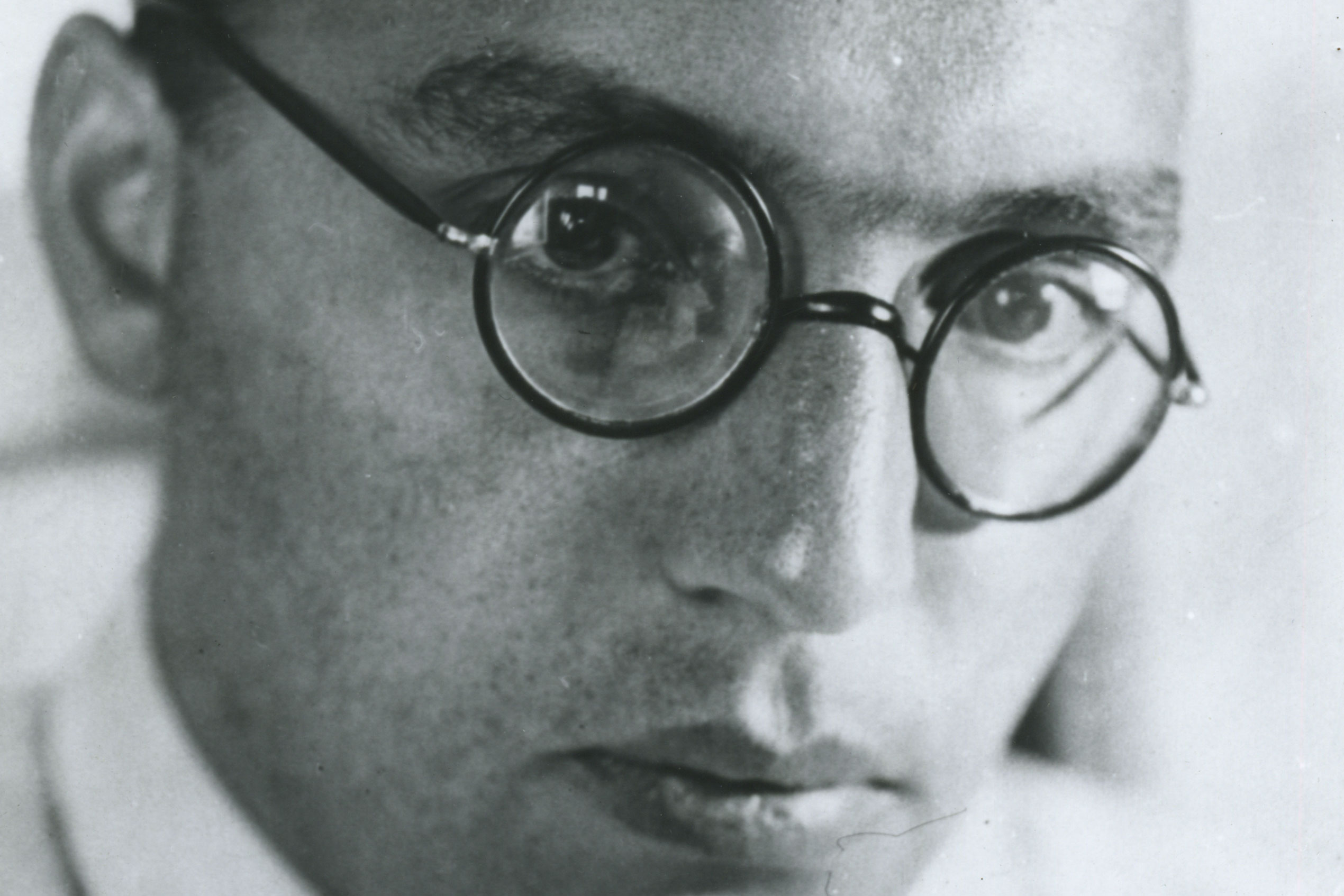

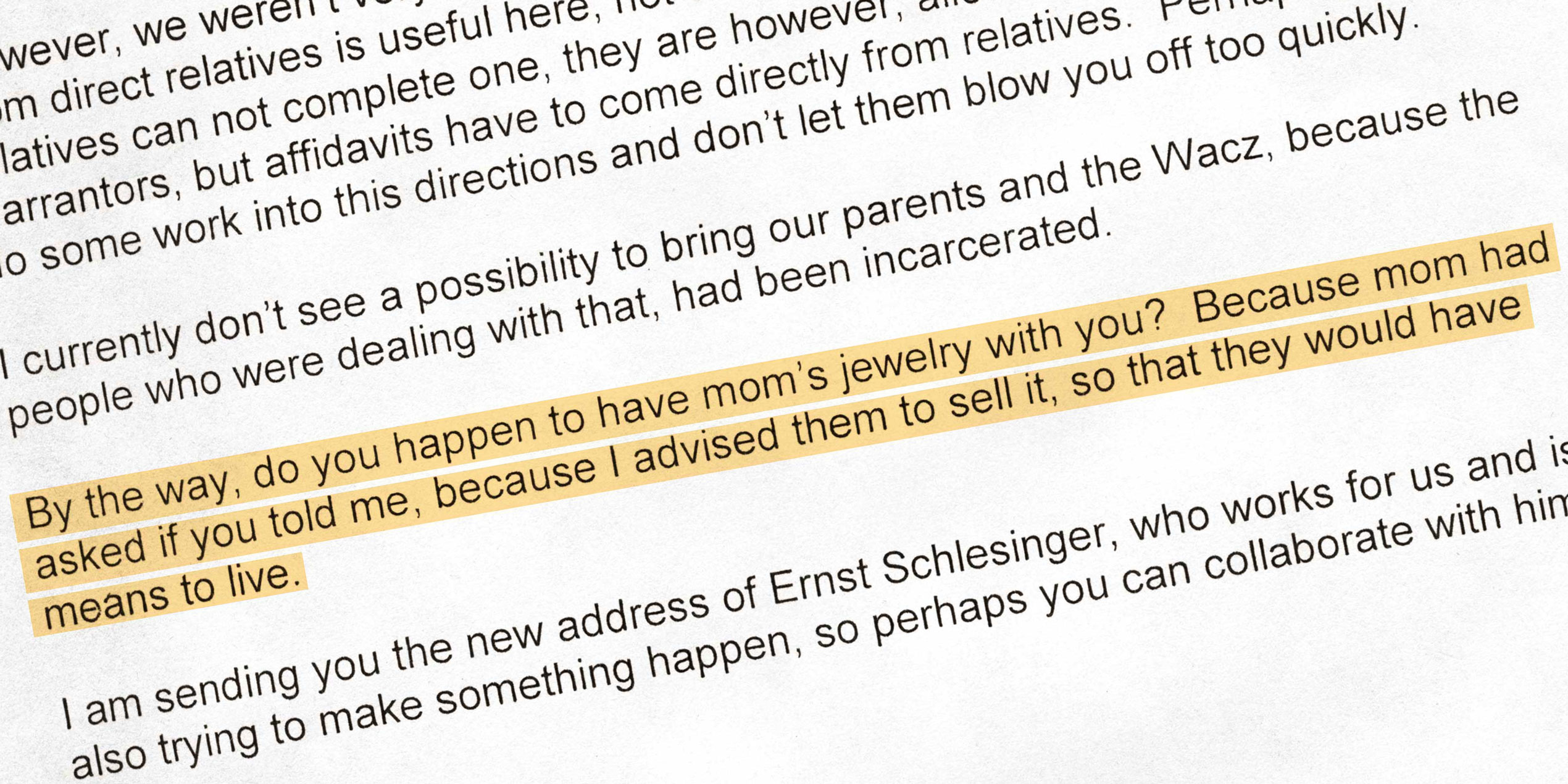

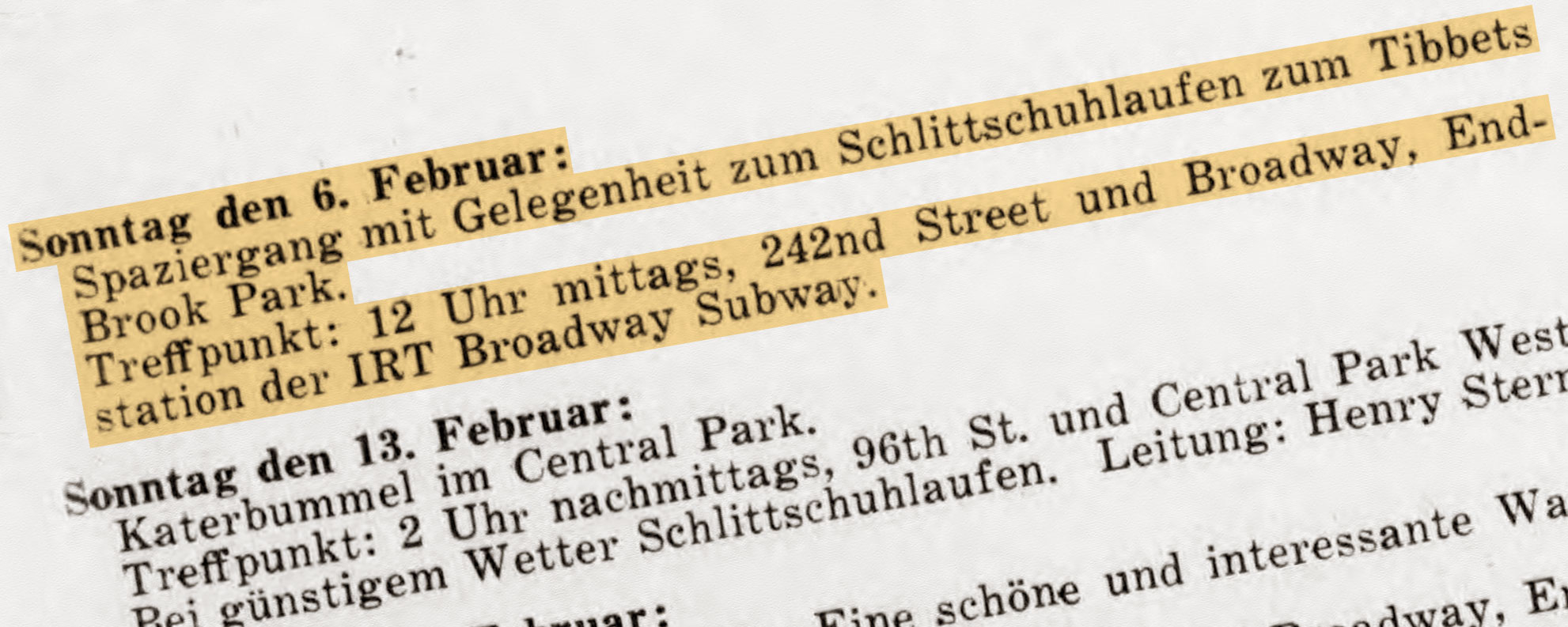

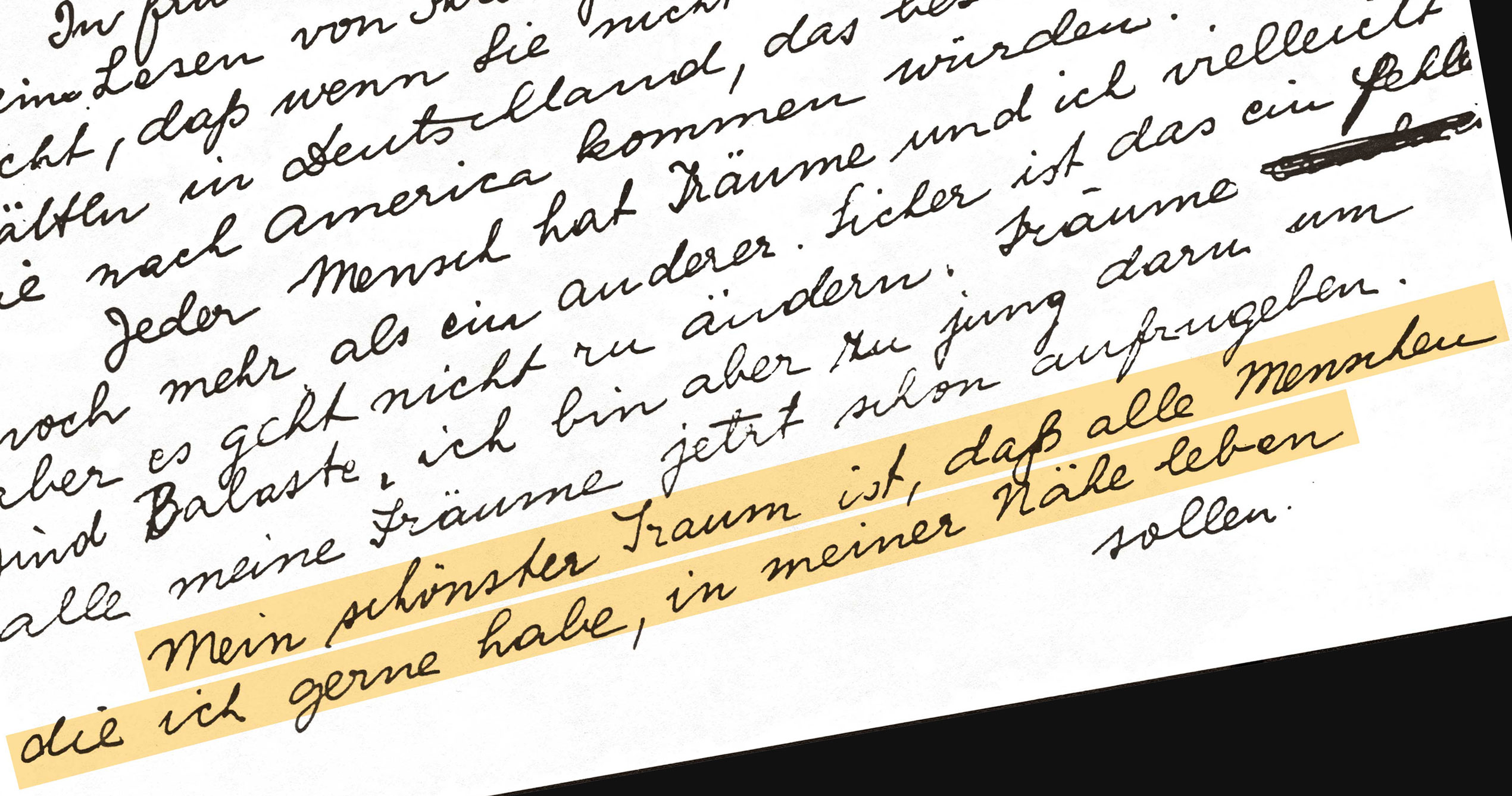

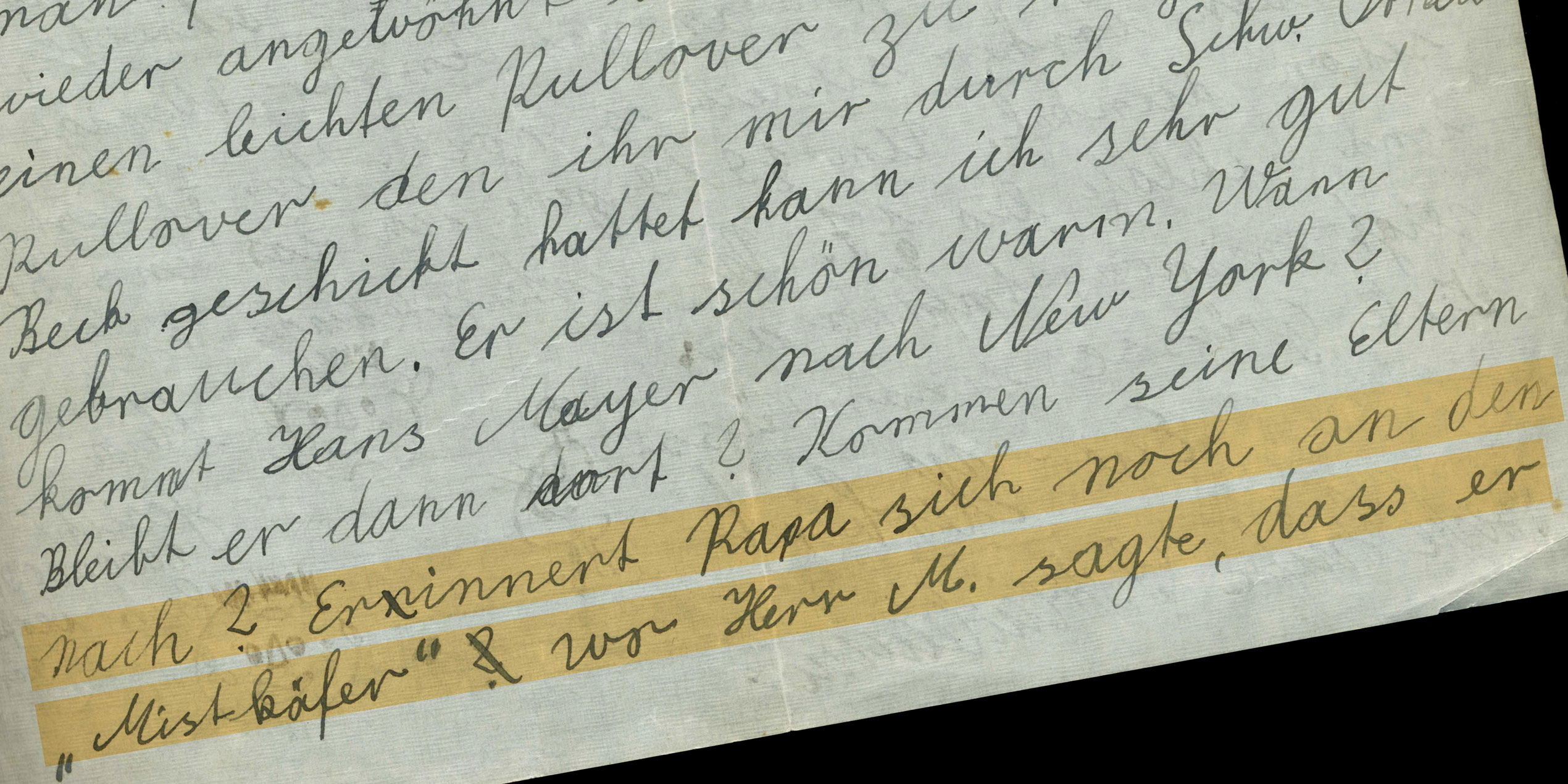

Nachdem sein erster offizieller Einwanderungsversuch unter abenteuerlichen Bedingungen gescheitert war, bemühte sich der zwanzigjährige Heinz Ries aus Berlin ein weiteres Mal darum, dauerhaft und rechtmäßig in den USA leben zu dürfen. Monatelang hatte er sich illegal in New York durchgeschlagen. Erst mit Hilfe einer Bürgschaft, einer erneuten Einreise über Havanna (Kuba) und wiederholter Vorsprache beim dortigen amerikanischen Konsulat, wo er am 23. Juni 1938 erstmals vorstellig wurde, gelang sein Vorhaben. Nach dem Krieg kehrte er zunächst als Mitarbeiter der Alliierten, dann als Fotoreporter der New York Times für einige Zeit nach Deutschland zurück. Aus diesen Jahren stammen die Fotos der Berliner Blockade und Luftbrücke, die ihn unter dem Namen Henry Ries weltberühmt machten.

QUELLE

Institution:

Original:

Einwandererausweis der Vereinigten Staaten von Amerika für Heinz Ries ; Inv.No. Do2 2009/488