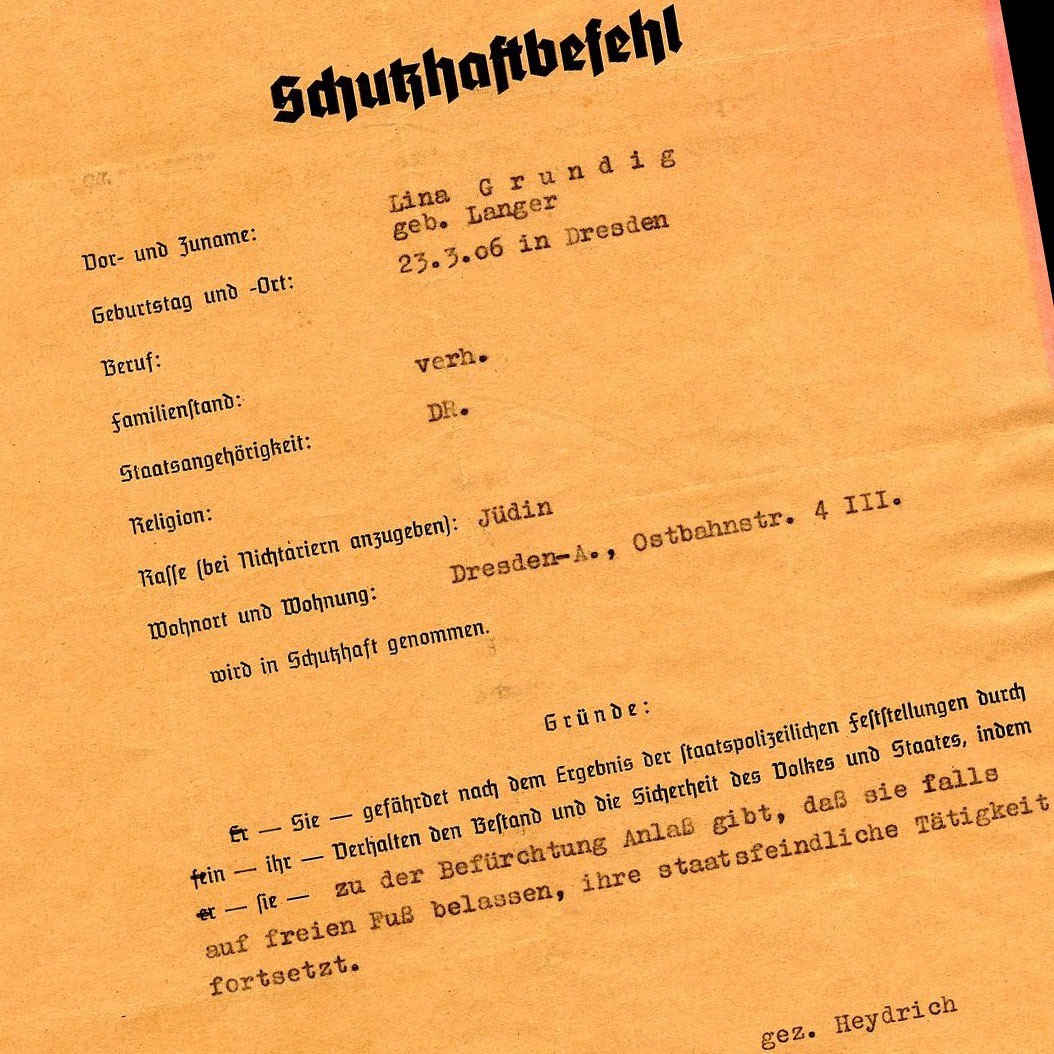

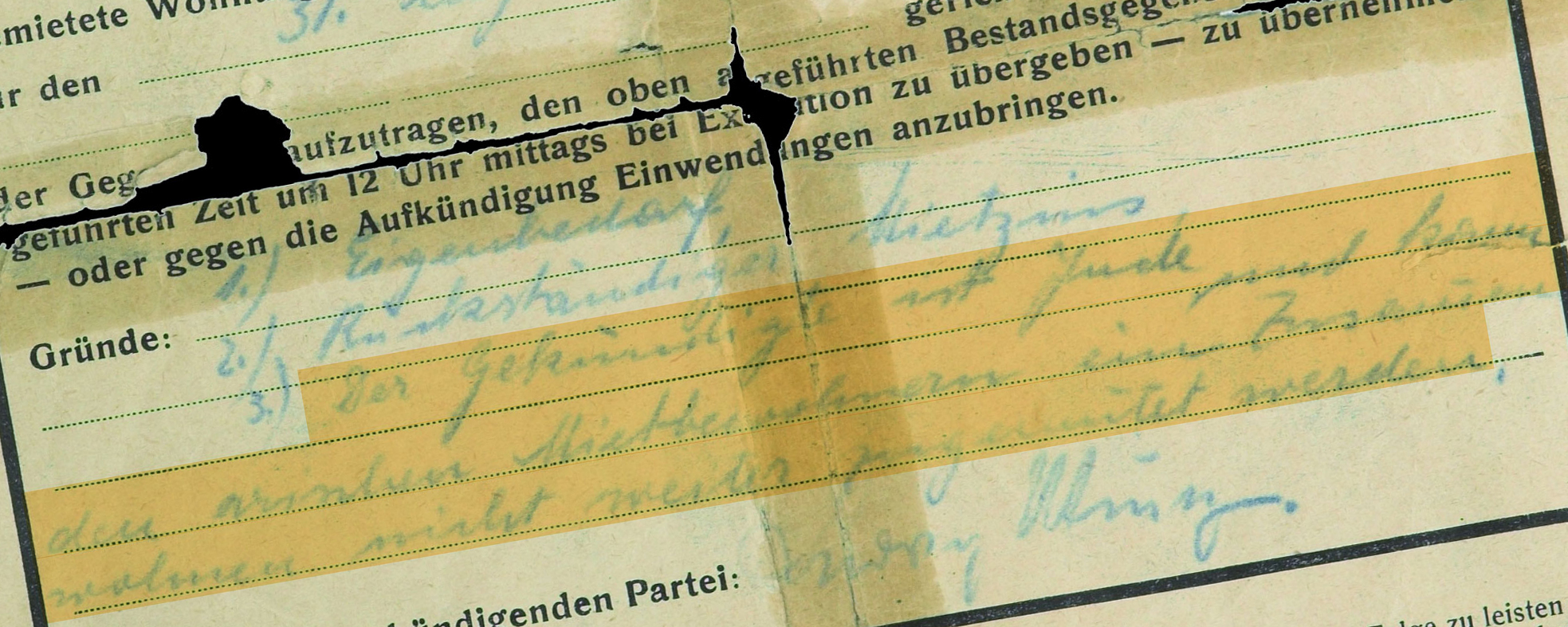

Kündigung, weil Jude

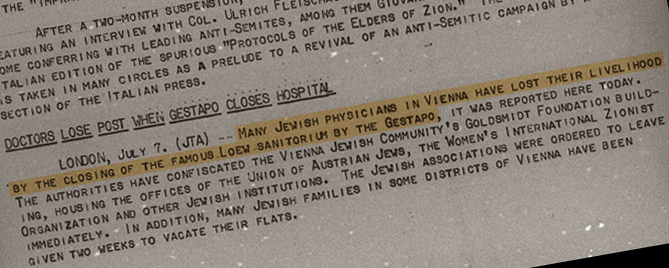

Wohnprekariat trifft Juden in Wien

„Der Gekündigte ist Jude und kann den anderen Mietbewohnern [sic] ein Zusammenwohnen nicht länger zugemutet werden.“

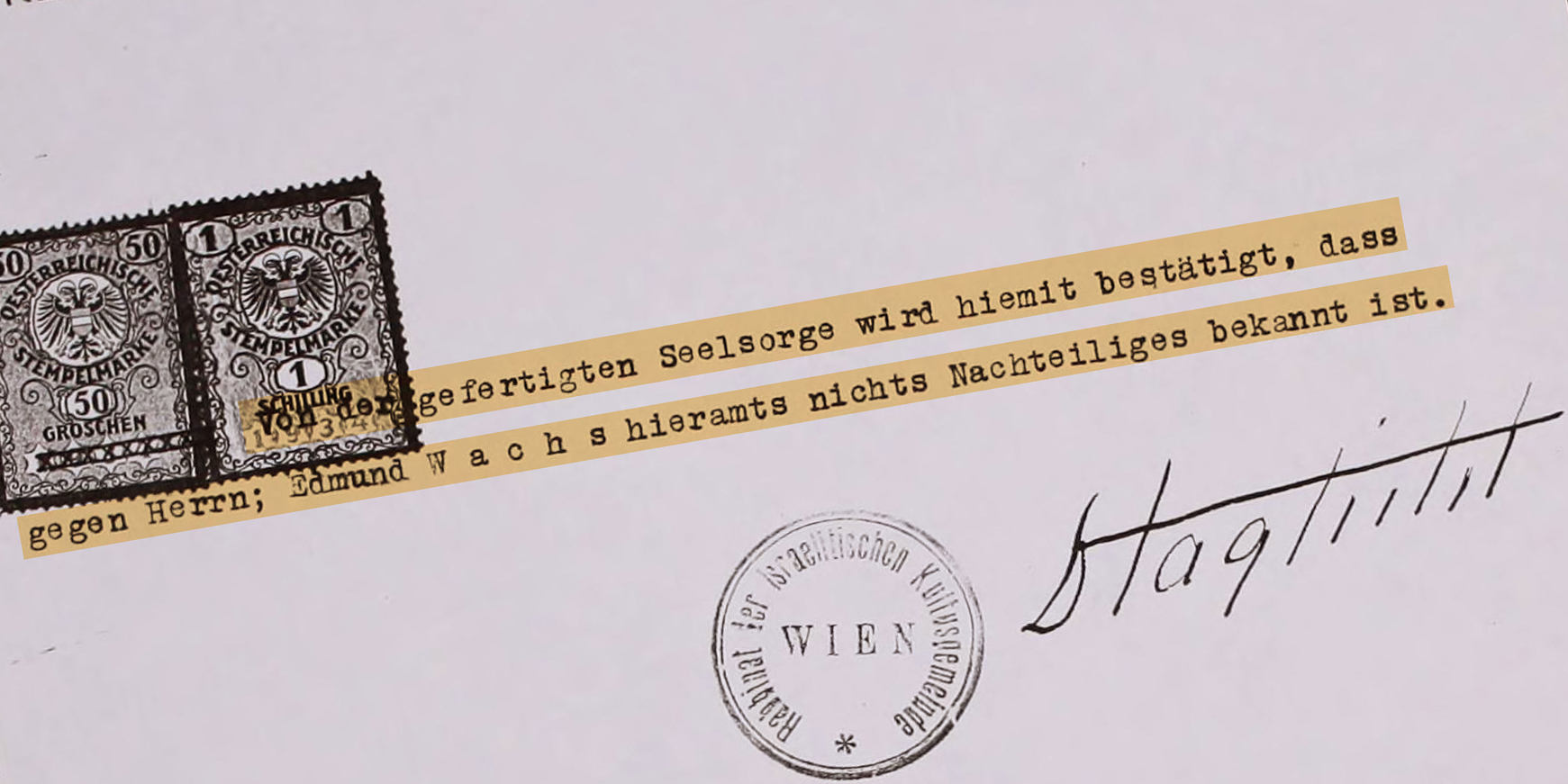

WIEN

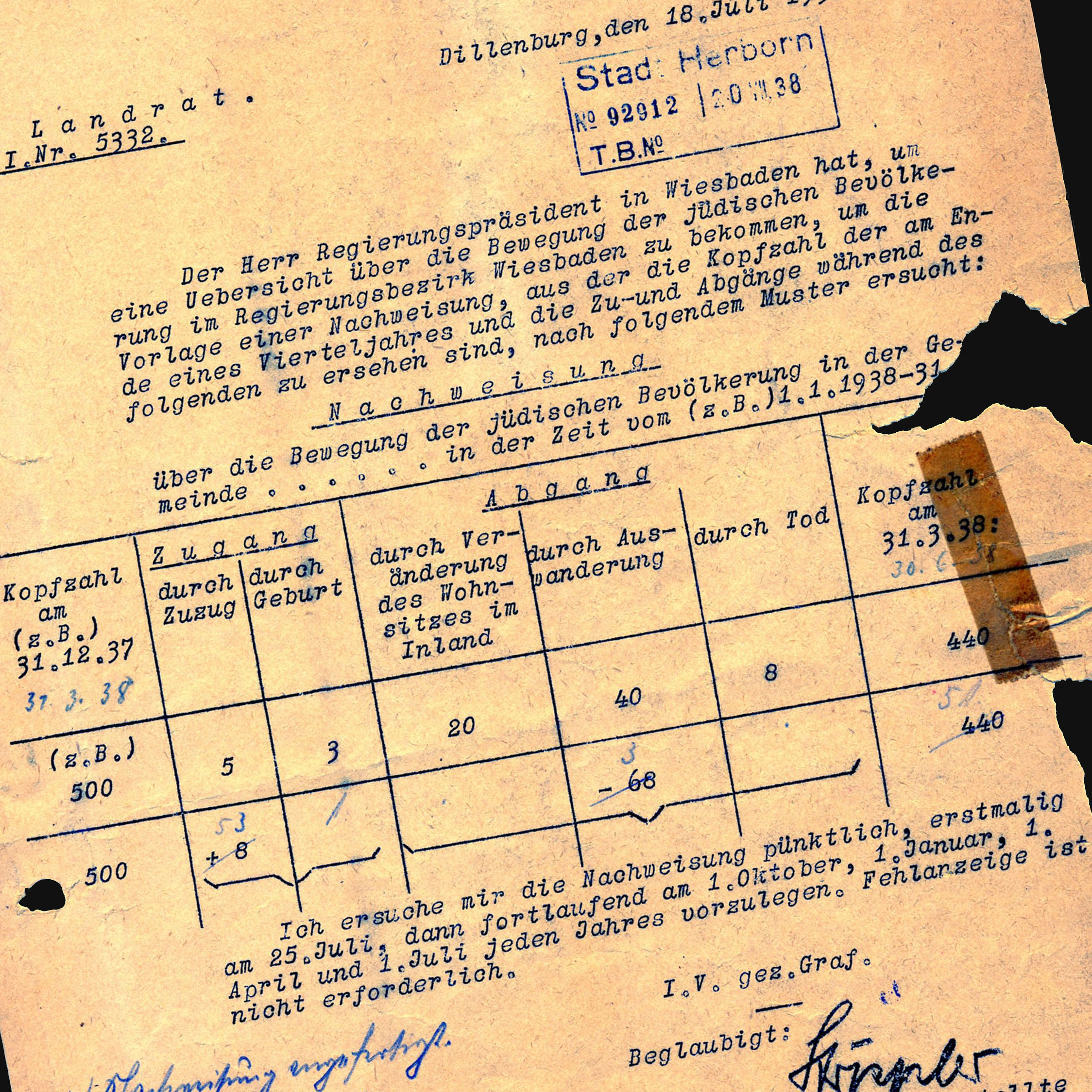

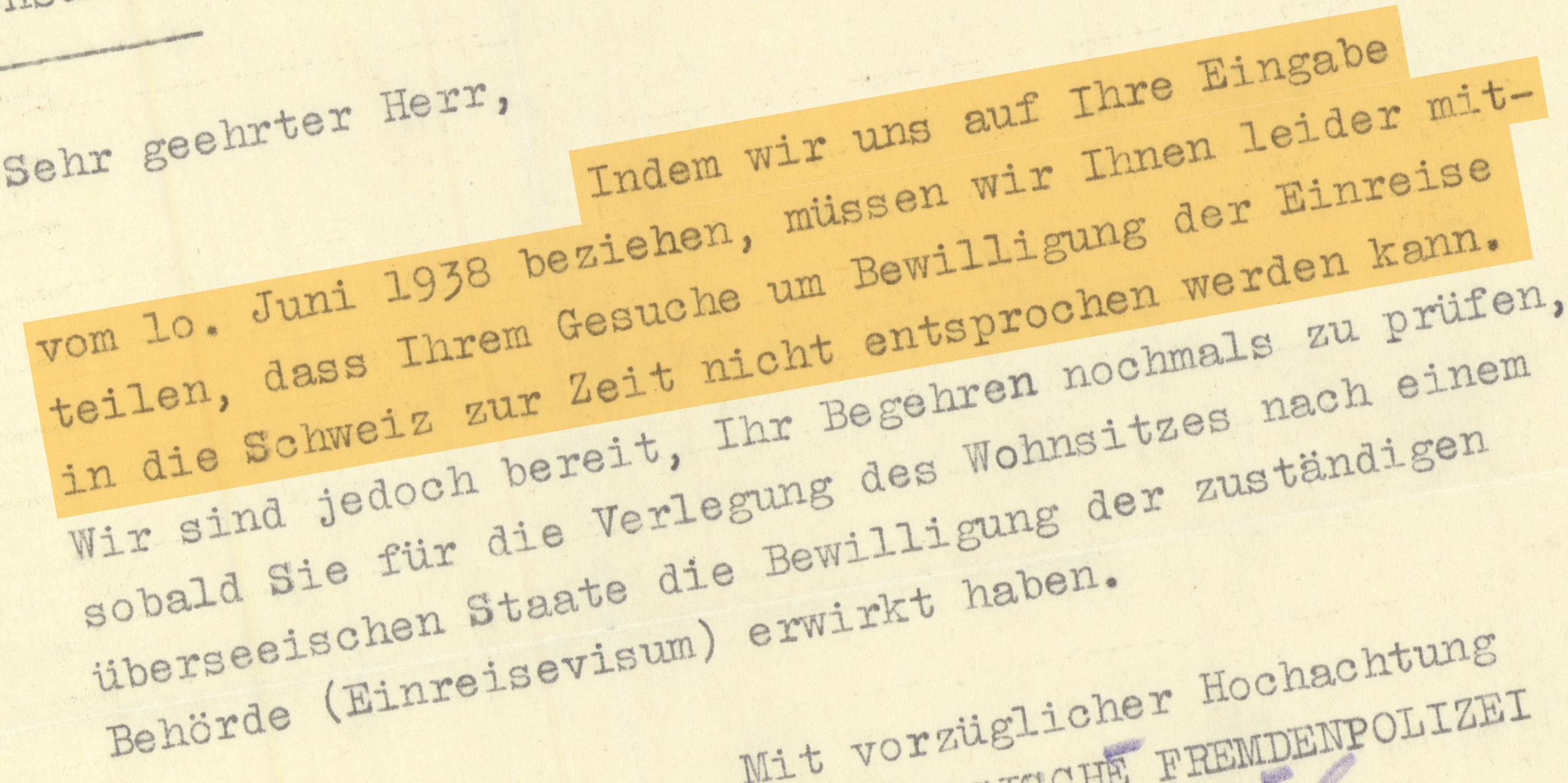

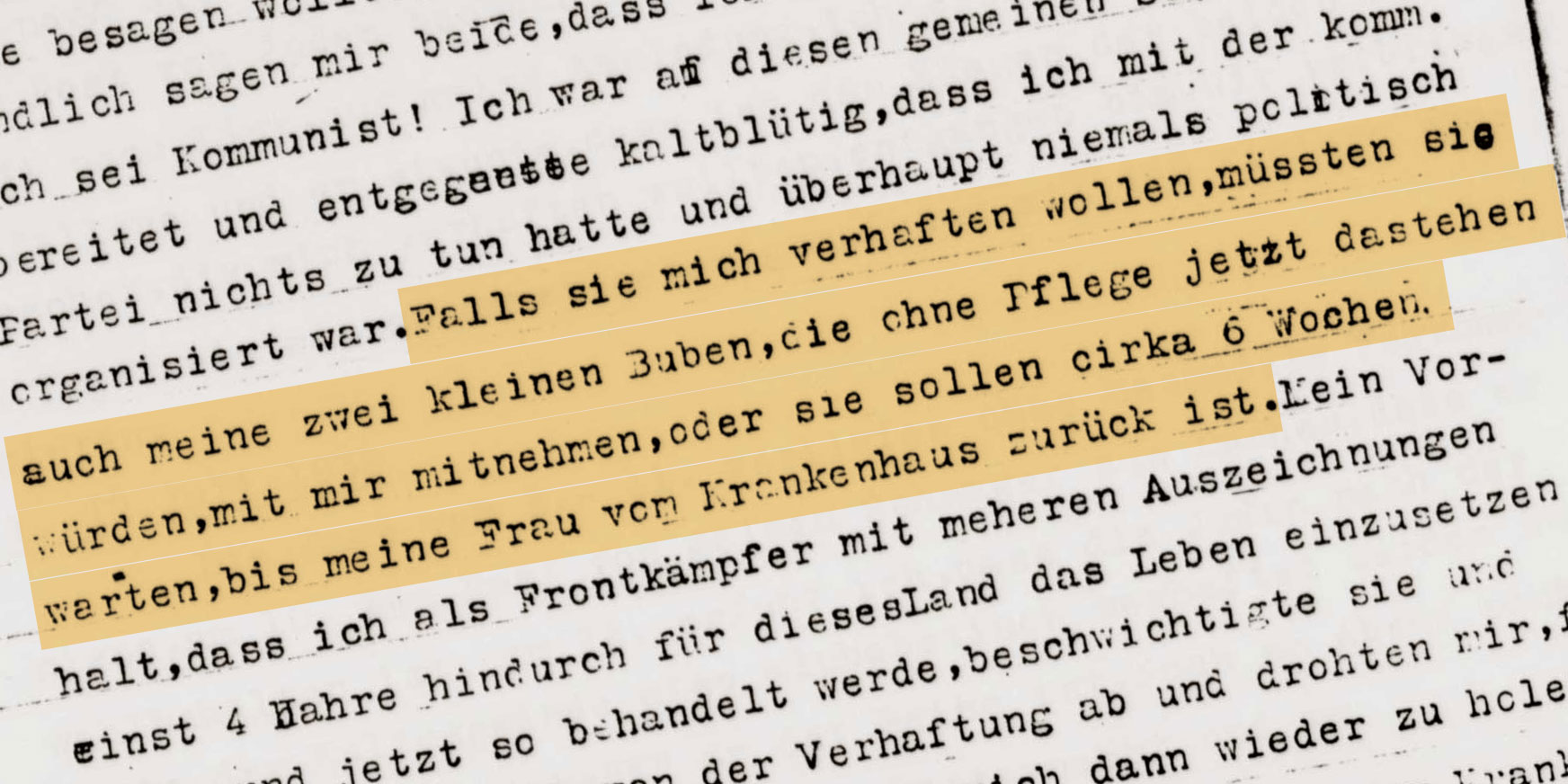

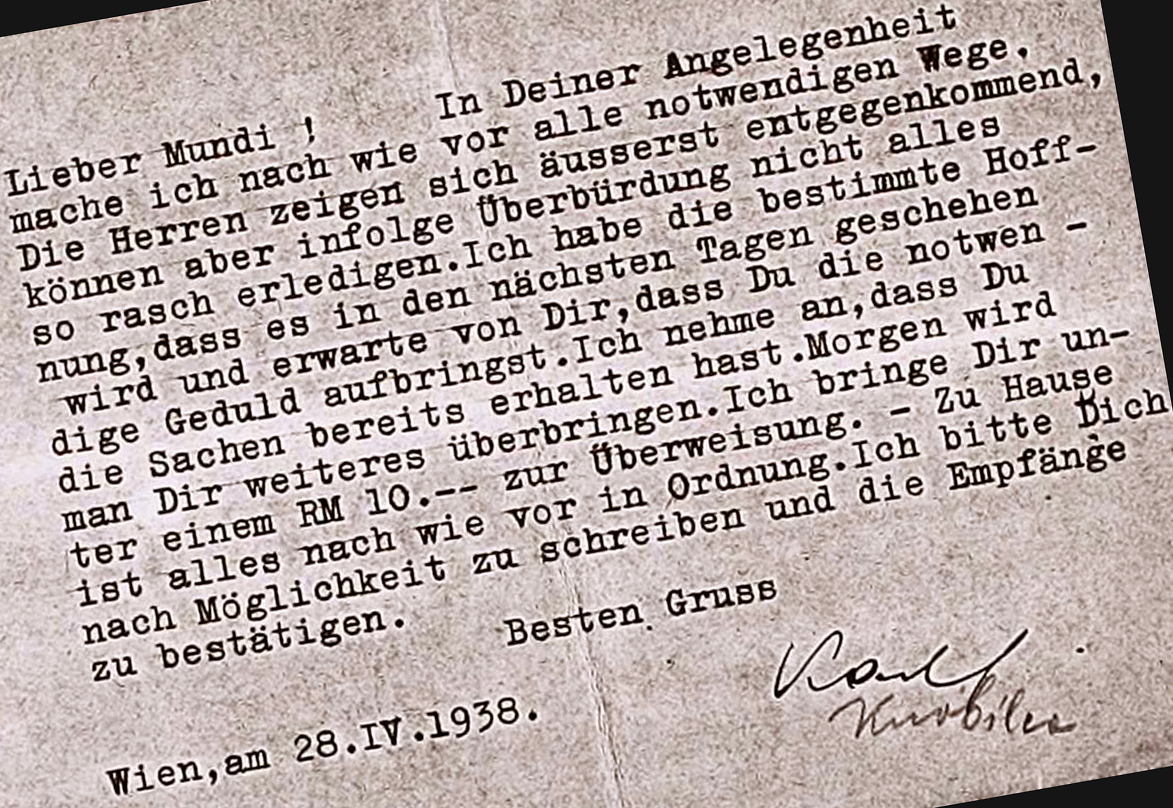

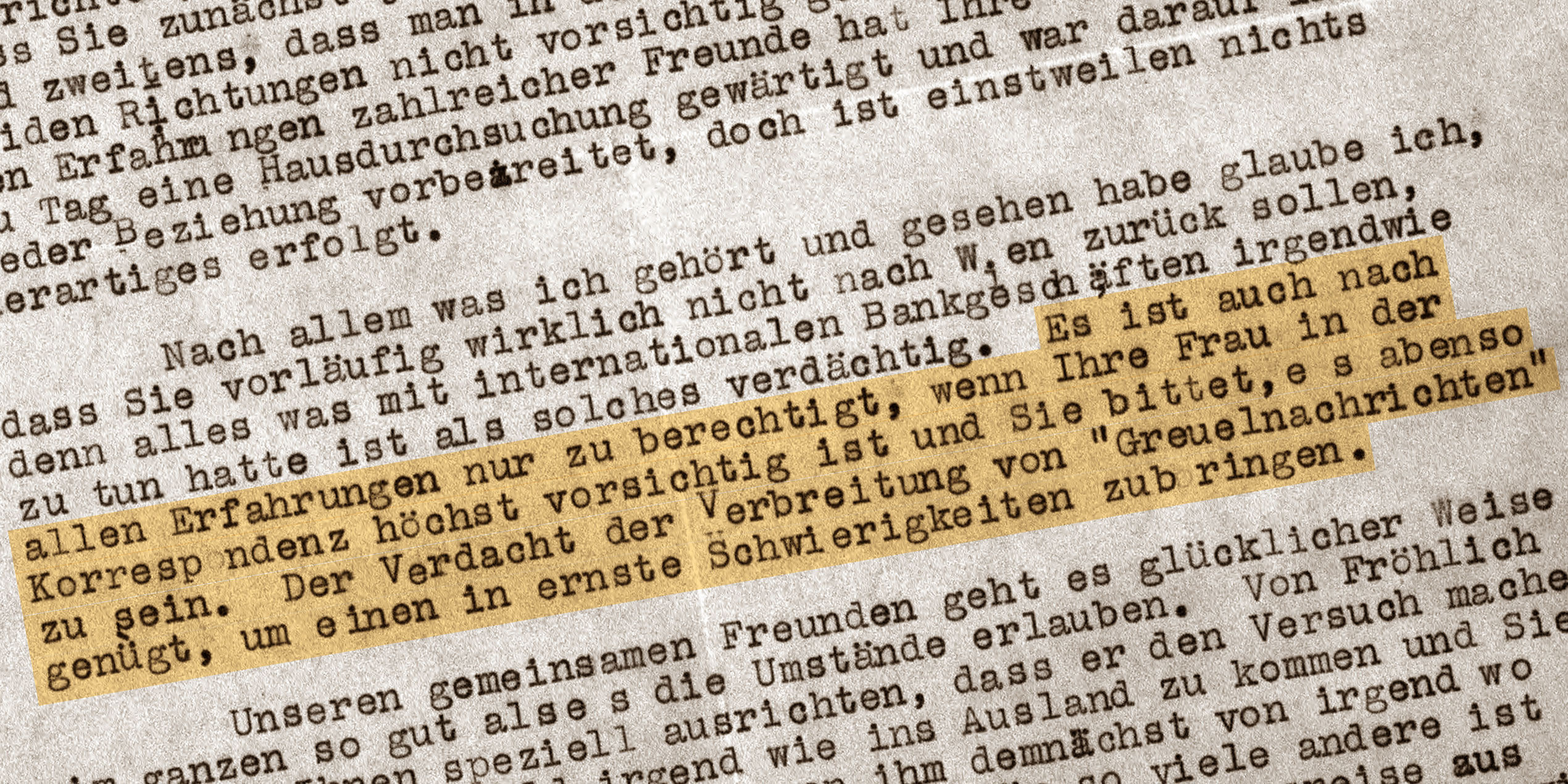

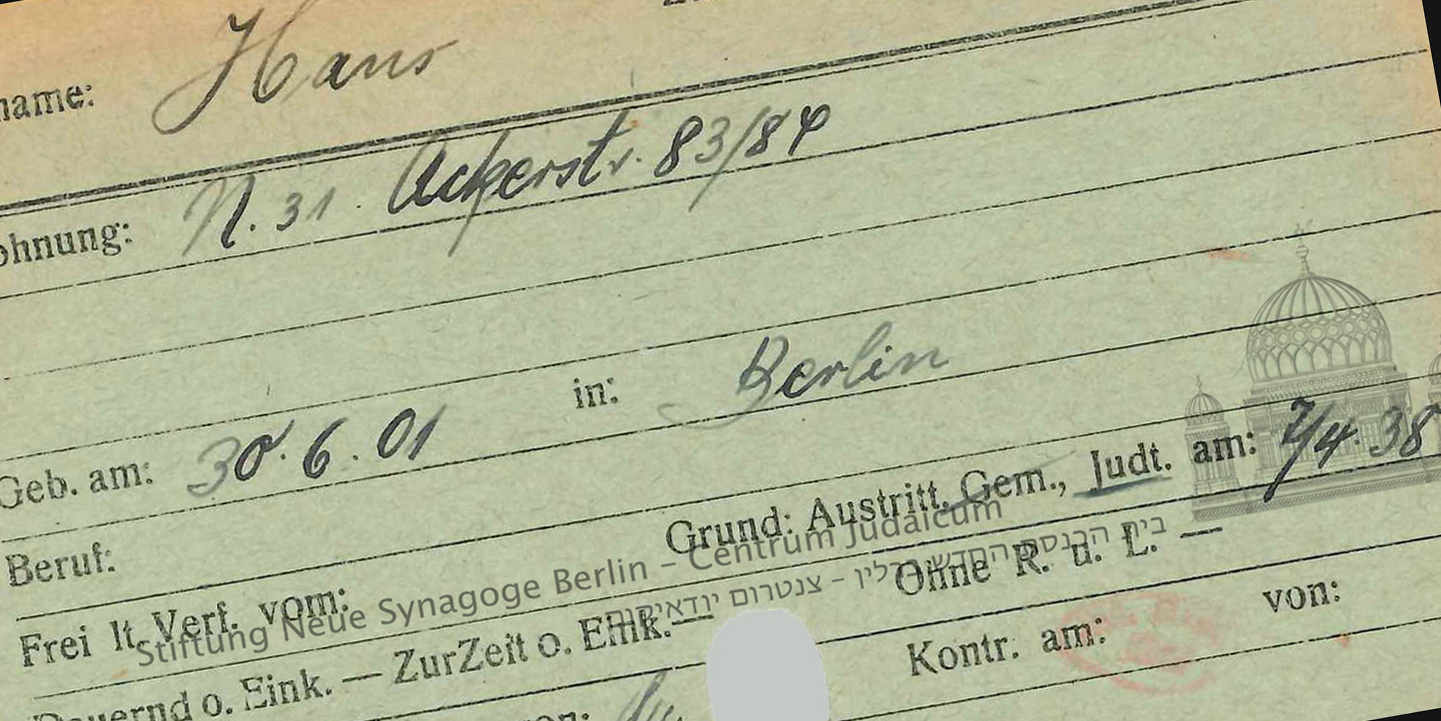

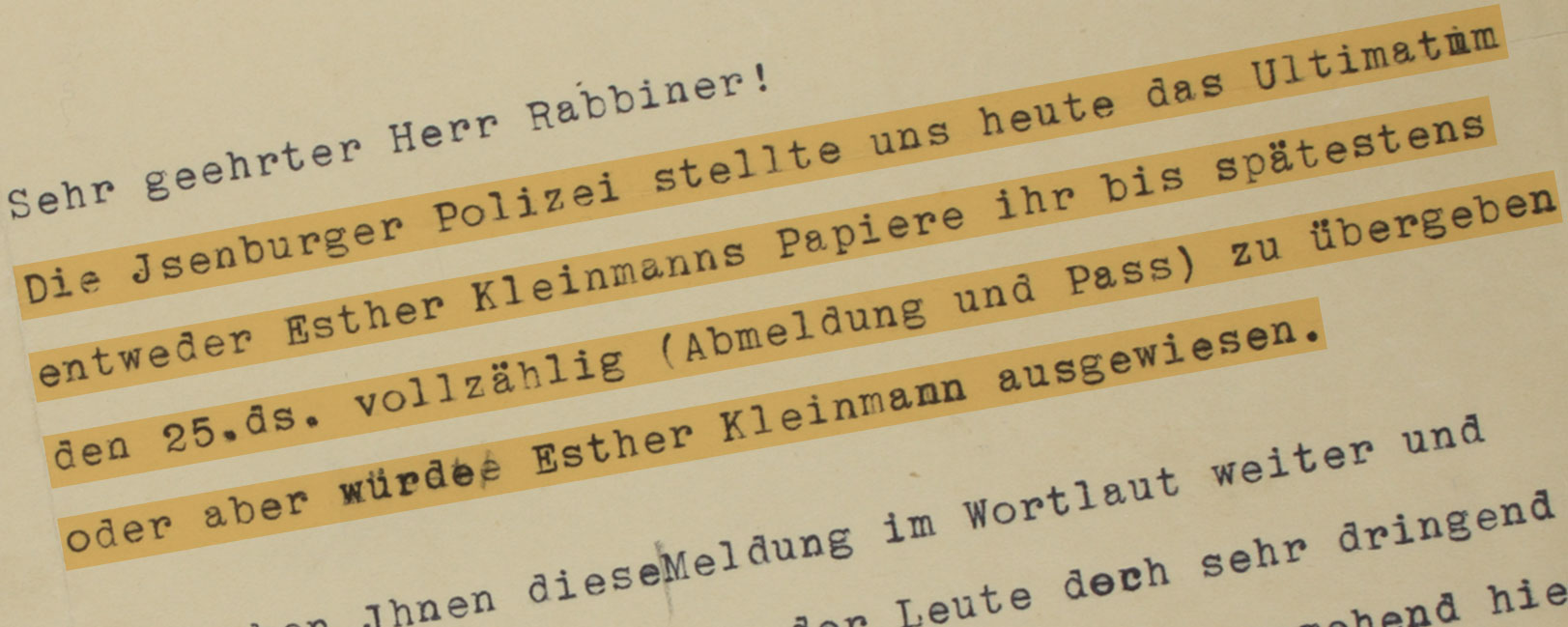

Bis 1938 lebten etwa 60.000 Juden im Wiener Bezirk Leopoldstadt, was ihr den Spitznamen „Mazzesinsel“ einbrachte. Zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Aufstieg des „Austrofaschismus“ 1934 hatte die sozialdemokratische Stadtregierung begonnen, Sozialwohnungen zu schaffen. Zur Zeit des Anschlusses herrschte in der Stadt ein massiver Wohnungsmangel. Die Nazis begannen, Juden aus Sozialwohnungen zu delogieren. Angesichts der Neigung der Polizei, Übergriffe auf jüdischen Besitz zu ignorieren, war es für antisemitische Vermieter leicht, diesem Beispiel zu folgen: Judesein genügte als Kündigungsgrund. Als der Hausbesitzer Ludwig Munz das Kündigungsformular für seine Mieter Georg und Hermine Topra ausfüllte, gab er gleich drei Gründe an: Angeblichen Eigenbedarf, Mietrückstand und Rücksicht auf die Nachbarn, denen ein Zusammenleben mit Juden nicht zugemutet werden könne.