Das Morgen umarmen

Ein Flüchtling rät Flüchtlingen

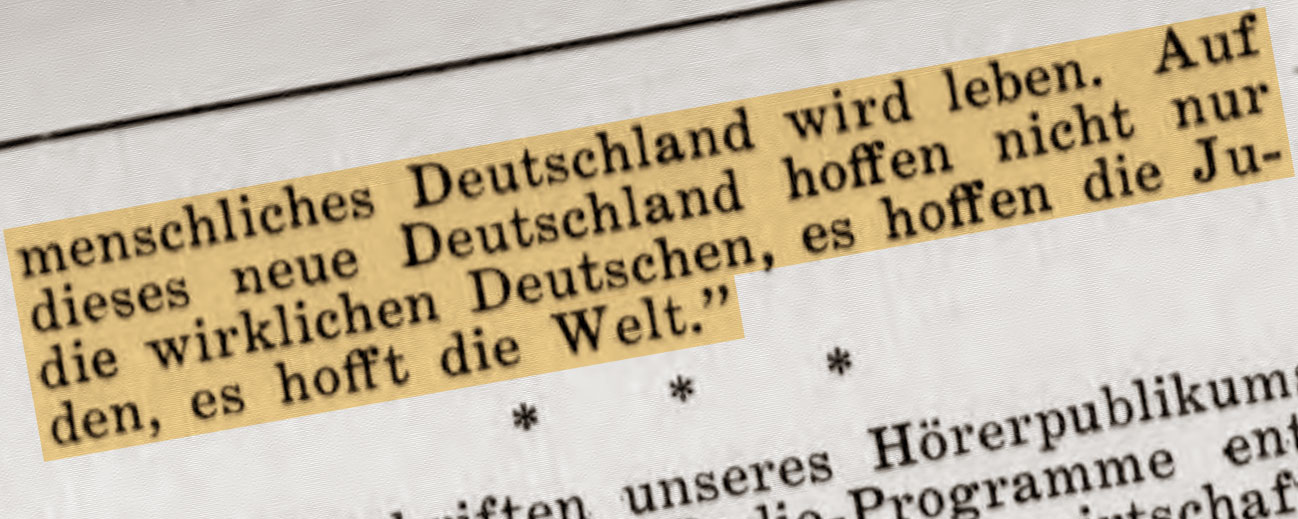

„Wir bleiben Kämpfer für ein freies, gerechtes, sauberes Deutschland. [...] Diese Unterwelt muss enden, sie wird enden! Ein menschliches Deutschland wird leben. Auf dieses wirkliche Deutschland hoffen nicht nur die wirklichen Deutschen, es hoffen die Juden, es hofft die Welt.“

New York

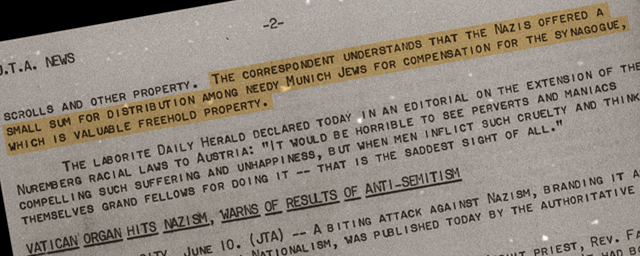

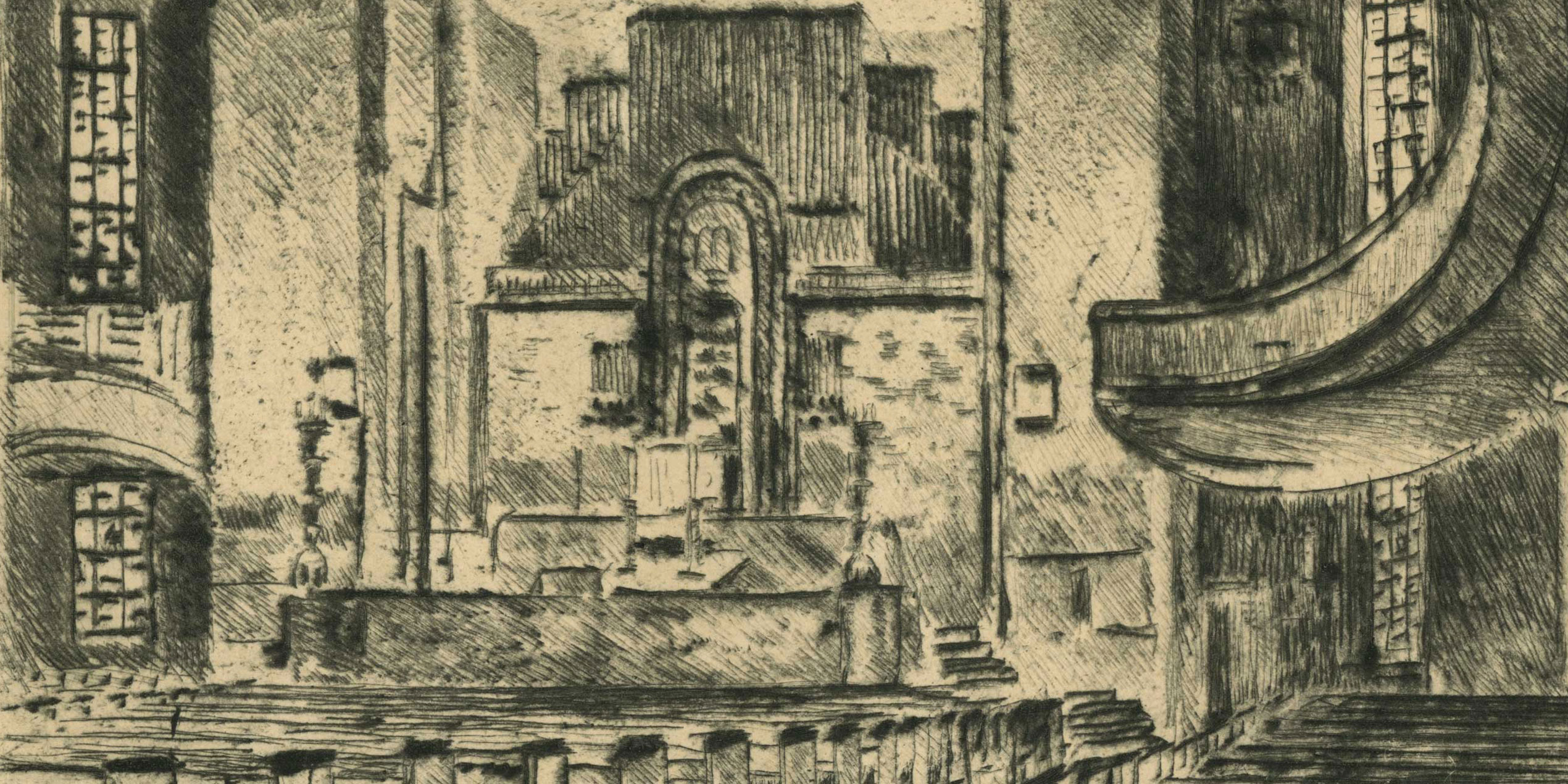

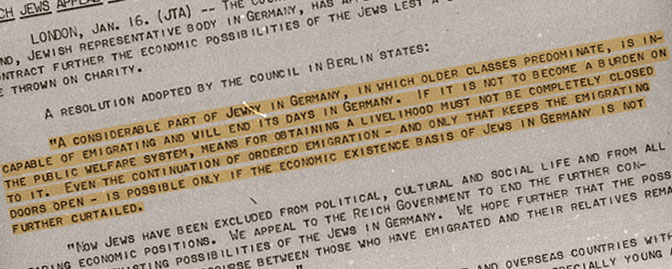

Schon vier Jahre lang diente der Aufbau, das Vereinsblatt des German-Jewish Club in New York, Einwanderern als kultureller und emotionaler Anker und als Quelle nützlicher Information. Die Dezember-Ausgabe brachte eine begeisterte Meldung über das neue wöchentliche Radio-Programm des Club. Unter den prominenten Rednern, die man gebeten hatte, anlässlich der Einführung des Programms zu sprechen, war Dr. Joachim Prinz, ein zuvor in Berlin ansässiger Rabbiner und engagierter Gegner der Nazis. In seinem Beitrag spannte er einen Bogen von der Zeit des Exodus über eine Geschichte der Emigrationen bis hin zur gegenwärtigen bedrängten Lage und versuchte nicht, das Los der Emigranten zu bagatellisieren. Gleichzeitig zeigte er auch das Potential der Herausforderungen des Einwandererlebens in Amerika auf, indem er die Situation seiner Gemeinschaft mit der jüdischer Flüchtlinge der Spanischen Inquisition verglich. Das neue Programm, so meinte er, sei „ein wichtiges Instrument der Erziehung zu Juden und zu Menschen der Freiheit“. Der Ruf der Stunde war klar: „Wir müssen das Morgen umarmen und das Gestern begraben. Wir müssen versuchen, wieder glücklich zu sein.“