Elternfreuden

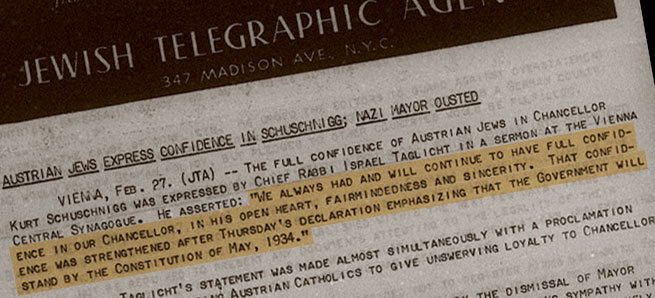

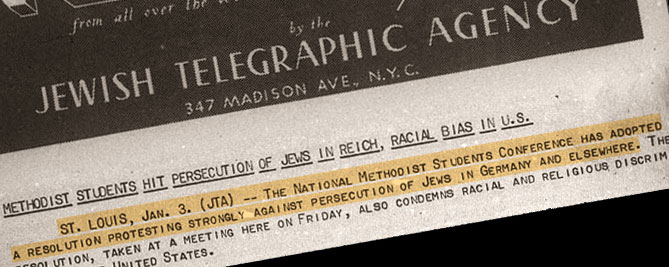

Familienleben im Schatten des Naziregimes

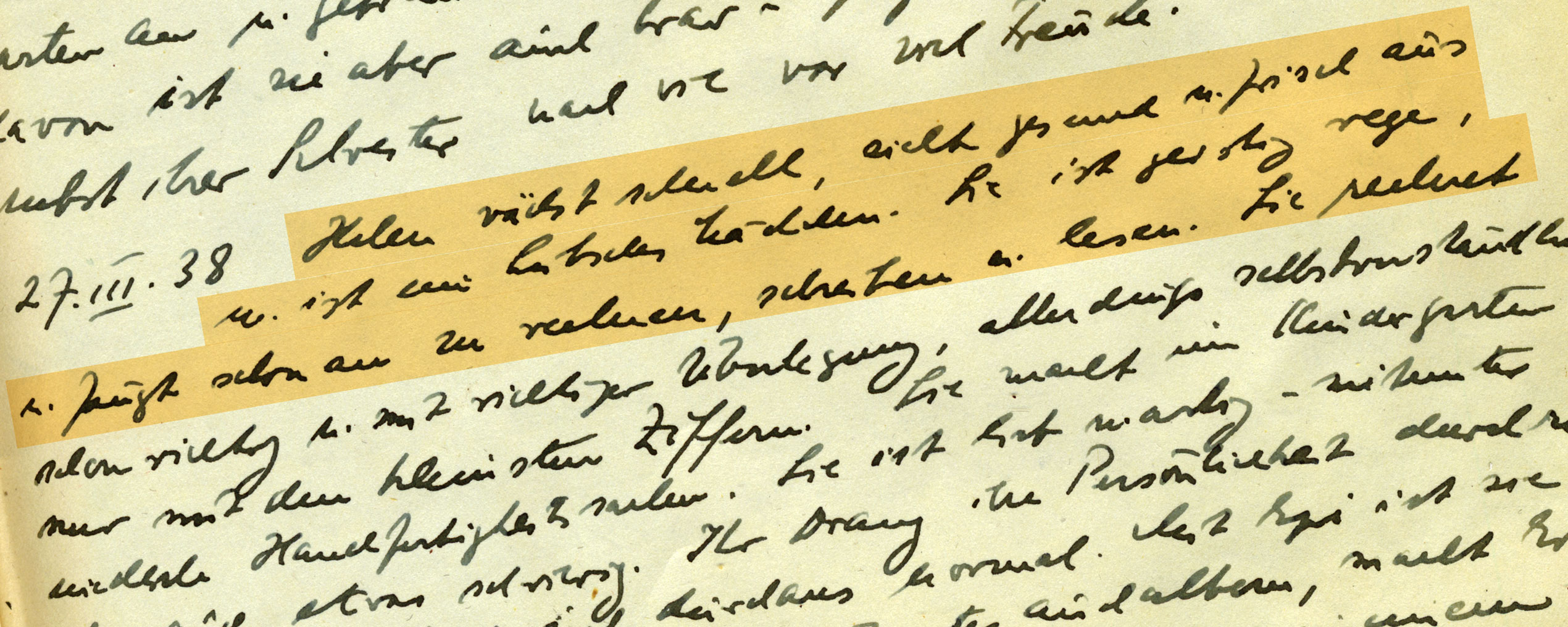

„Helen wächst schnell, sieht gesund und frisch aus u. ist ein hübsches Mädchen. Sie ist geistig rege u. fängt schon an zu rechnen, schreiben u. lesen.“

Hamburg

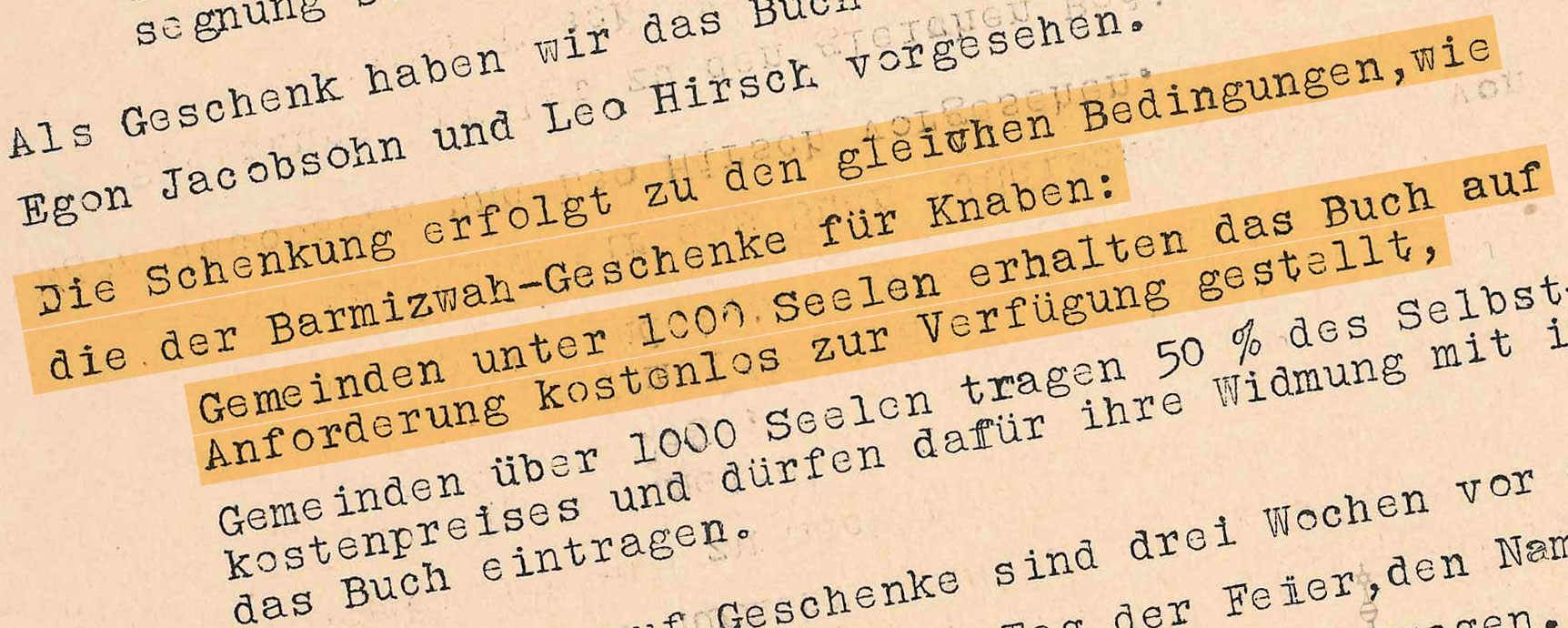

Wilhelm Hesse war der Sohn eines orthodoxen Geschäftsmanns. Er lebte in Hamburg mit seiner Frau Ruth und seinen beiden kleinen Töchtern Helen und Eva, deren erste Lebensjahre er in eigens für die Kinder angelegten Tagebüchern festhielt. Zwischen den Einträgen finden sich Hinweise auf jüdische Feiertage und Fotografien der Kinder. Im hier abgebildeten Eintrag dokumentiert er stolz und detailliert die Fortschritte seiner Tochter Helen, die zum Zeitpunkt des Eintrags noch nicht fünf Jahre alt ist. Der promovierte Jurist Hesse war bereits im April 1933 aus dem Dienst entlassen worden.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Helen und Eva Hesse Familie, AR 25327

Original:

Archivbox 1, Ordner 3