Auswanderung als einziger Ausweg

Der Bericht des Joint Distribution Committee nach den Novemberpogromen

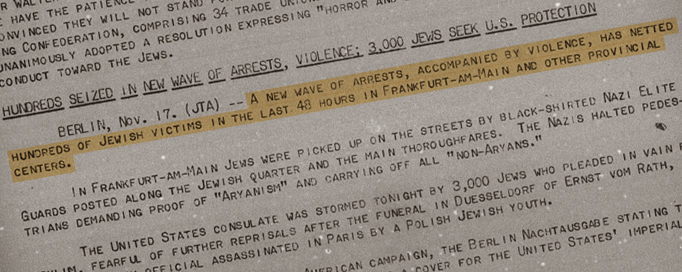

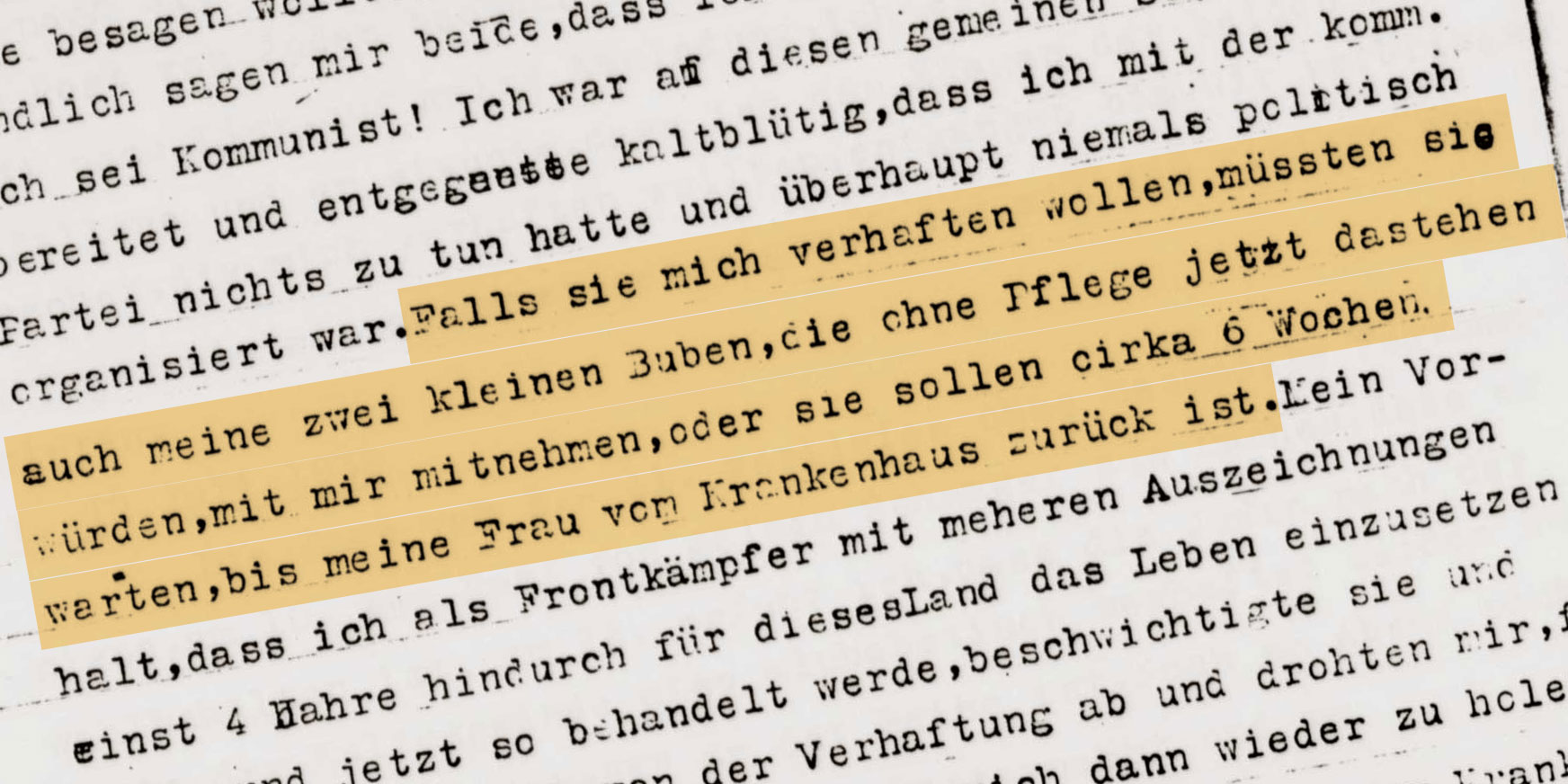

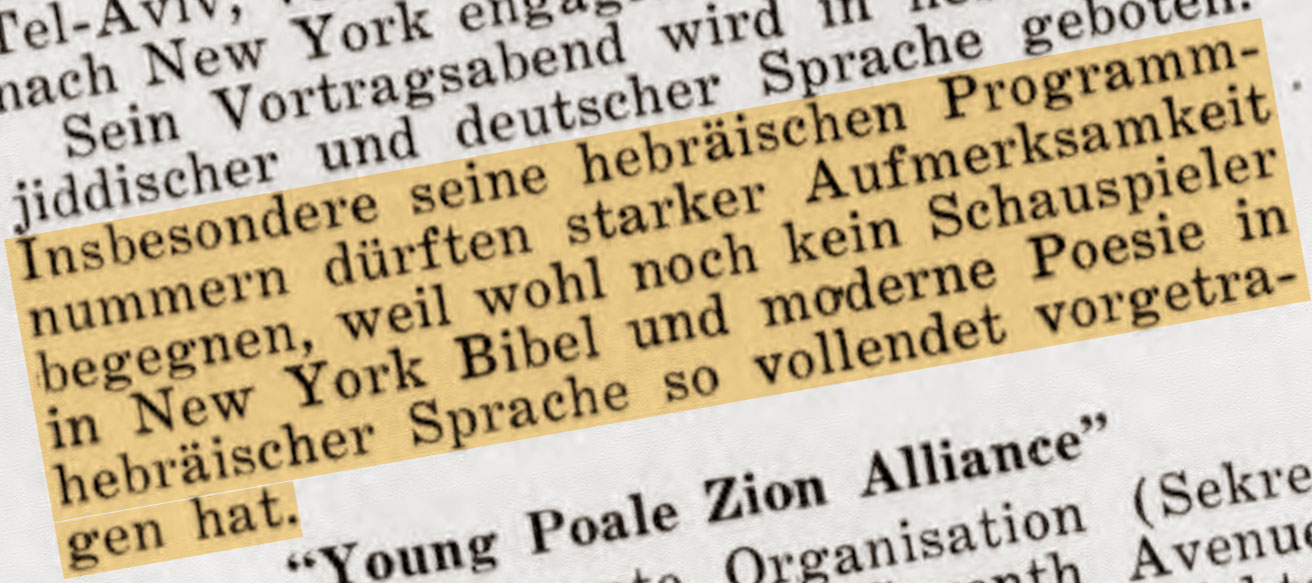

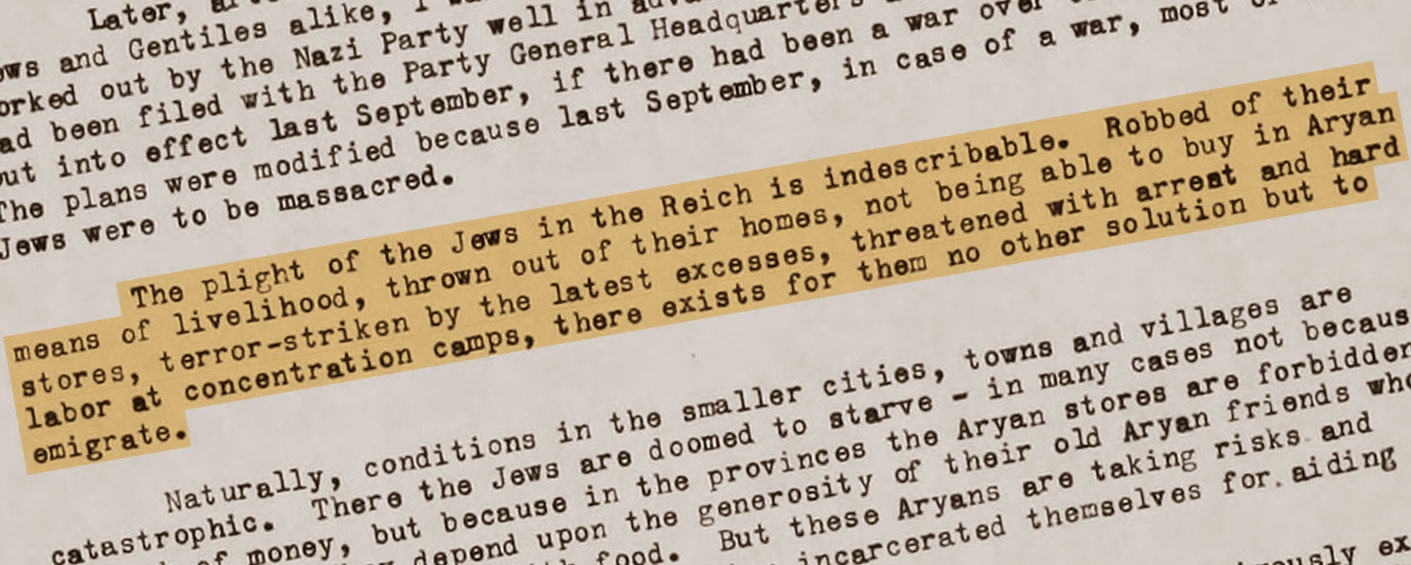

„Das Elend der Juden im Reich ist unbeschreiblich. Ihrer Unterhaltsquellen beraubt, aus ihren Wohnungen hinausgeworfen, nicht imstande, in arischen Geschäften einzukaufen, zu Tode verängstigt durch die jüngsten Ausschreitungen, von Festnahme und schwerer Arbeit in Konzentrationslagern bedroht, gibt es für sie keine andere Lösung als die Emigration.“

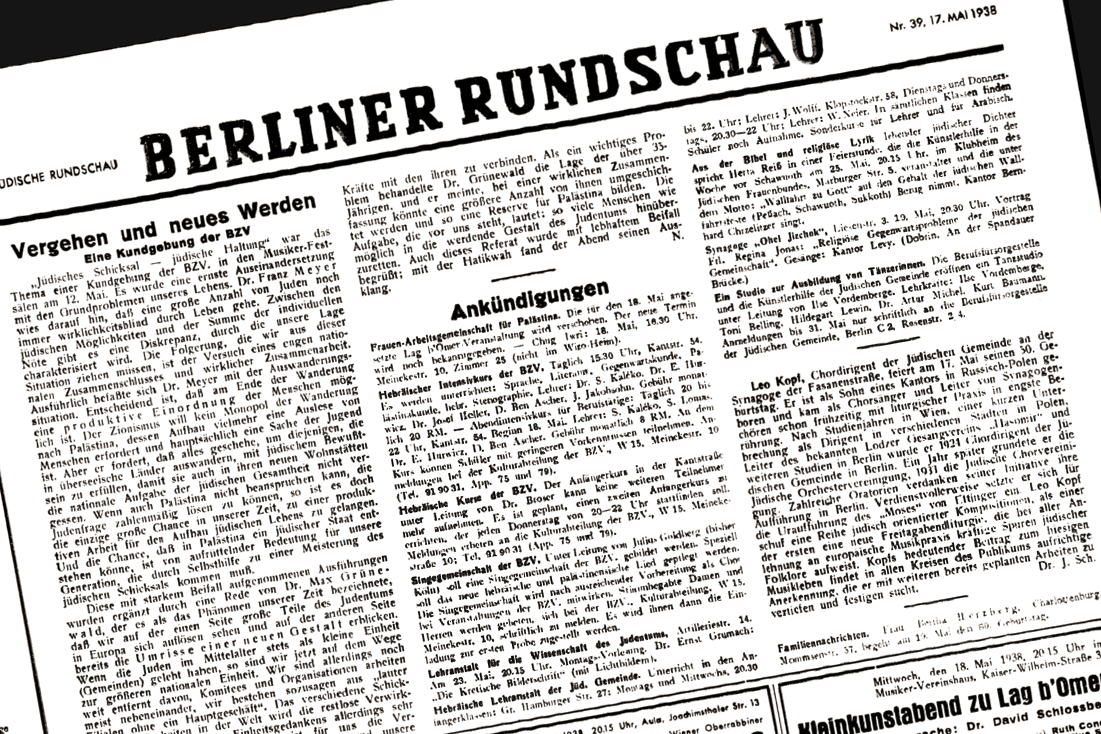

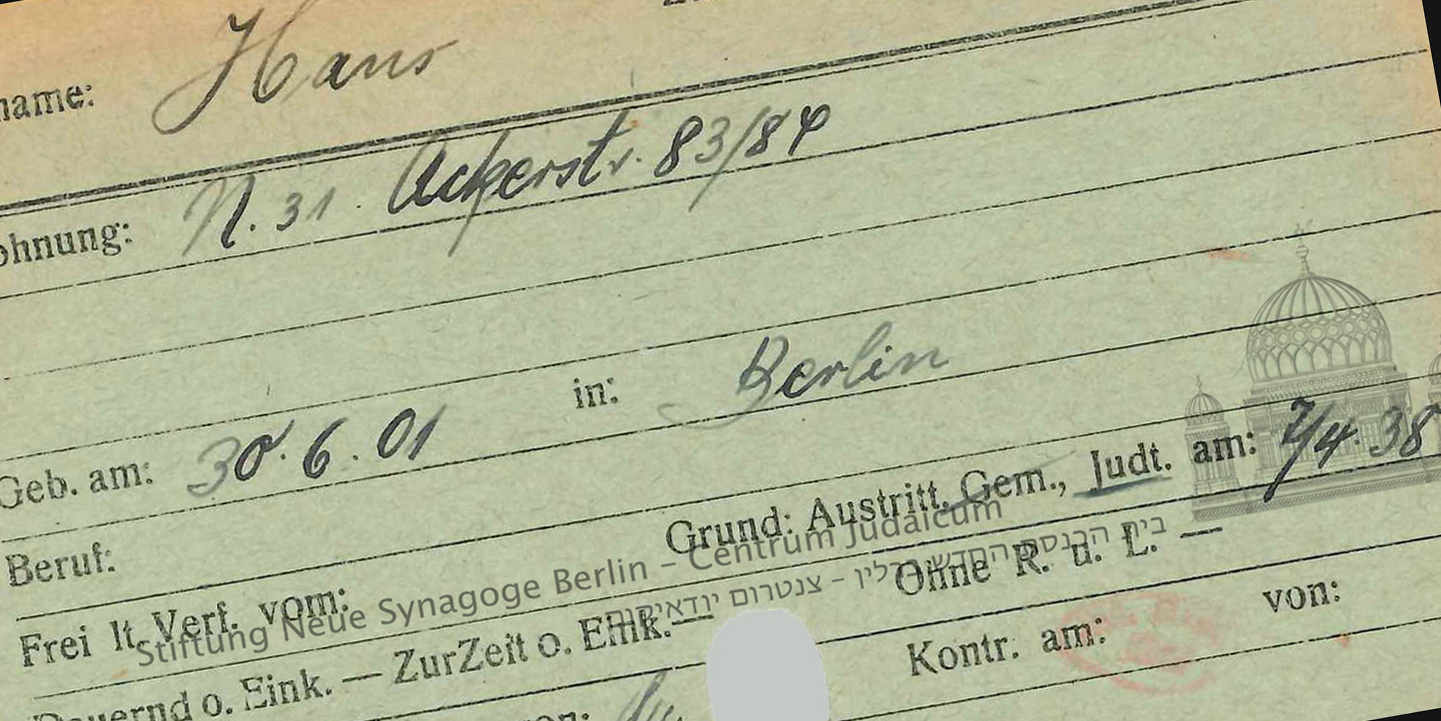

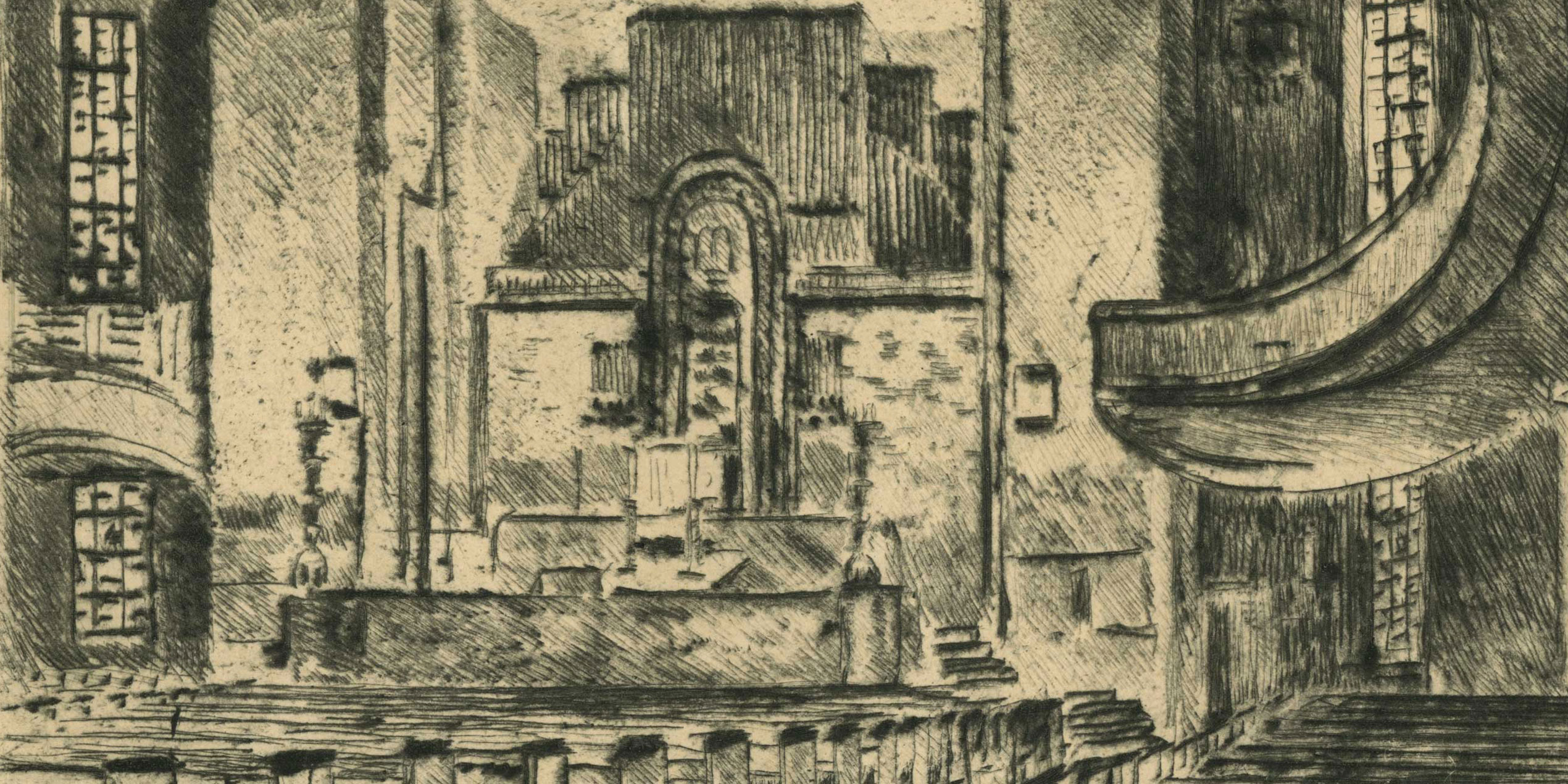

Berlin

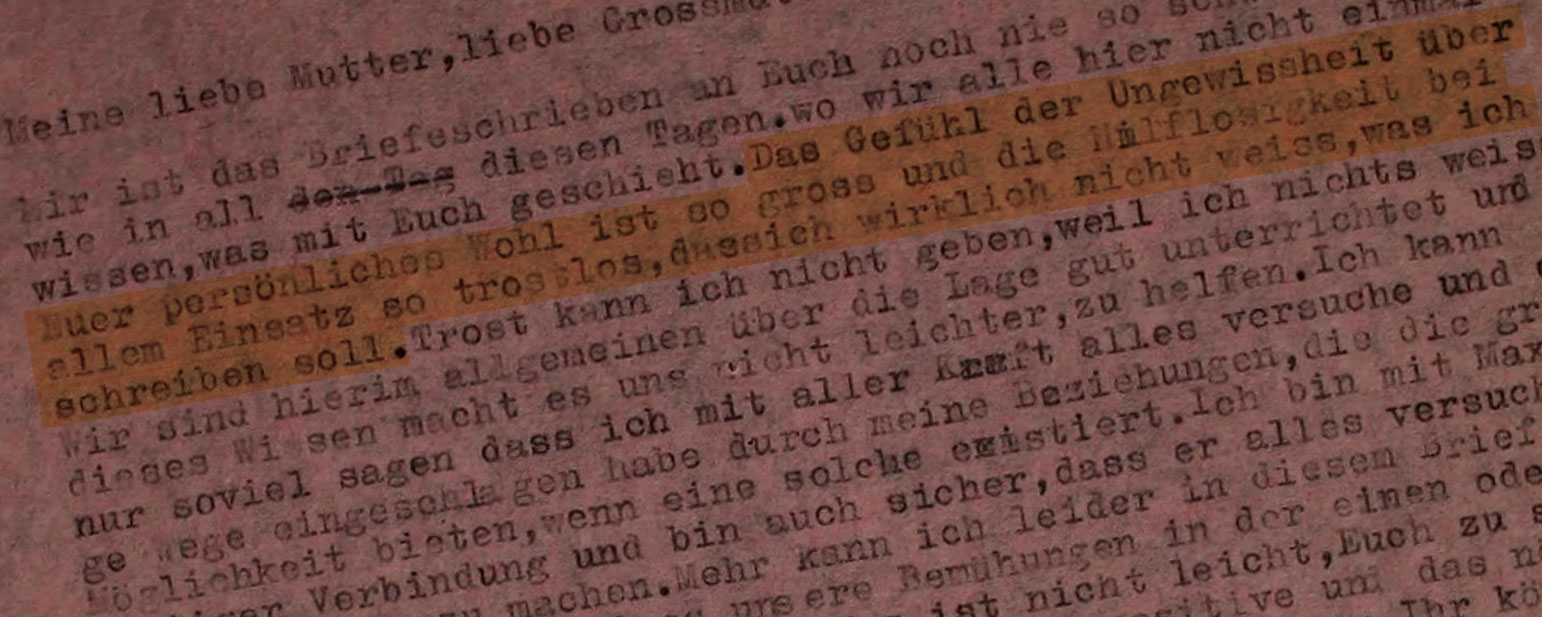

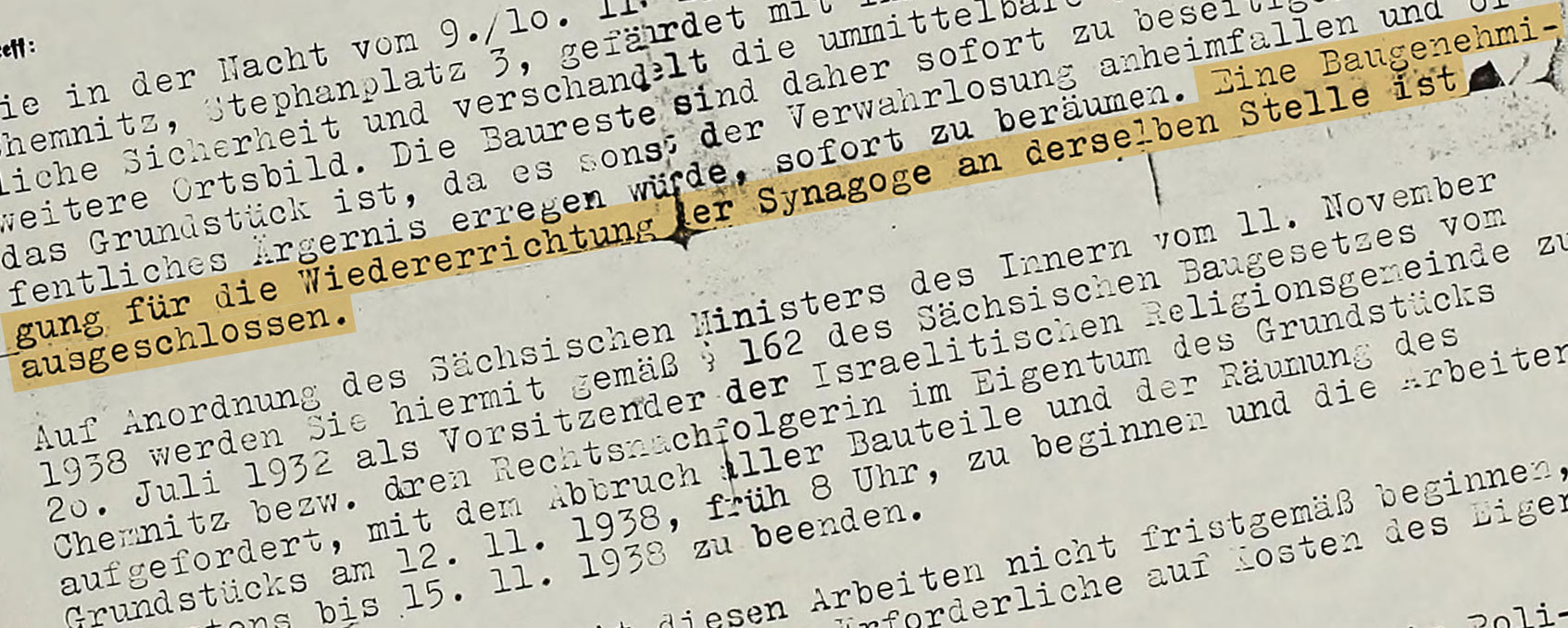

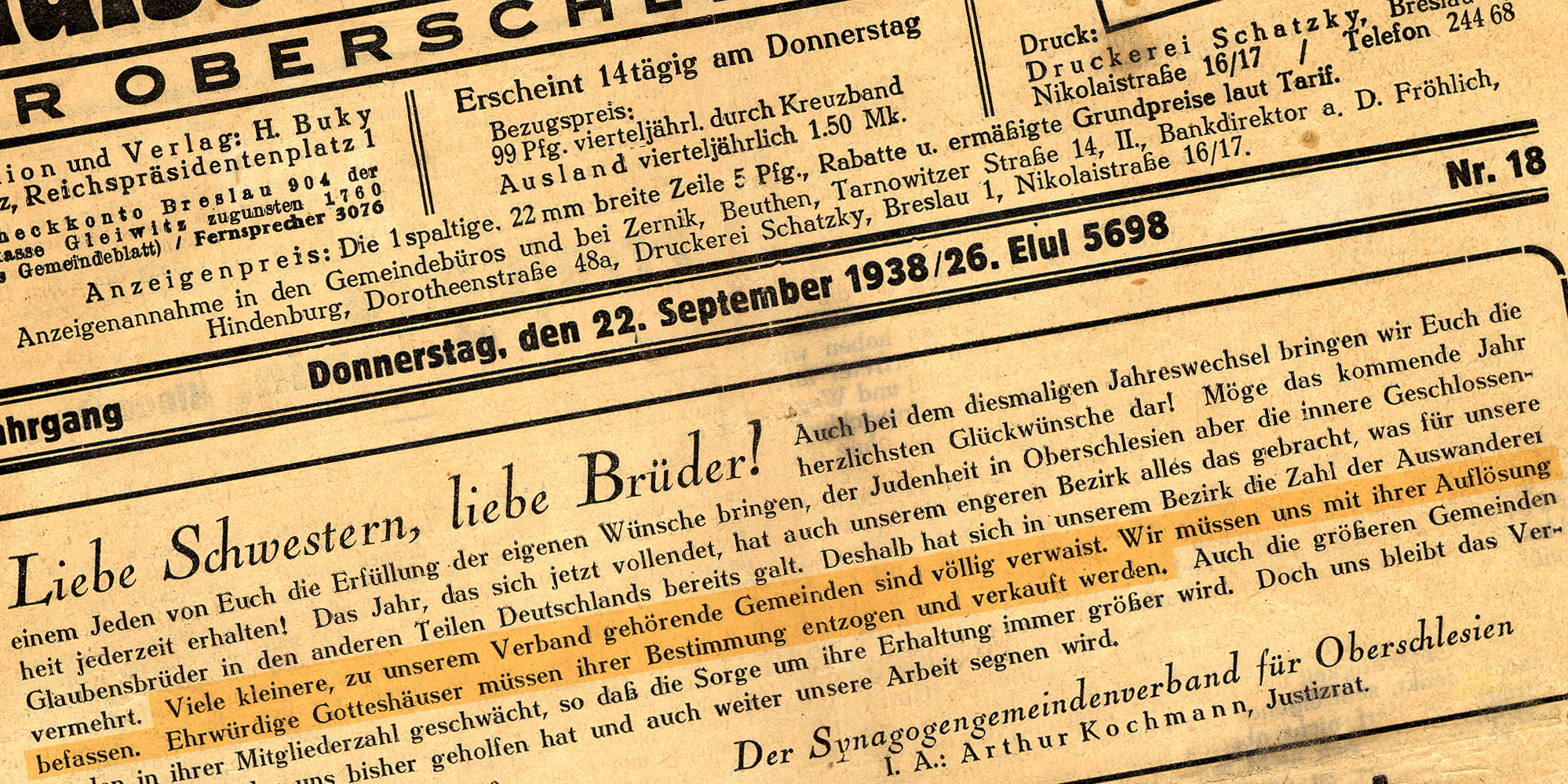

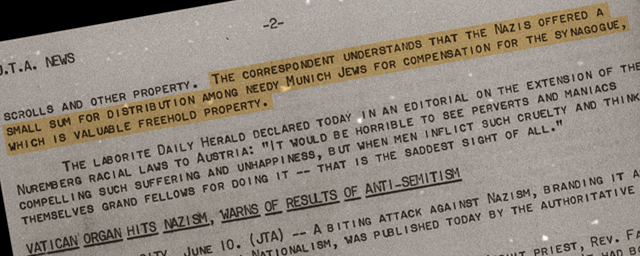

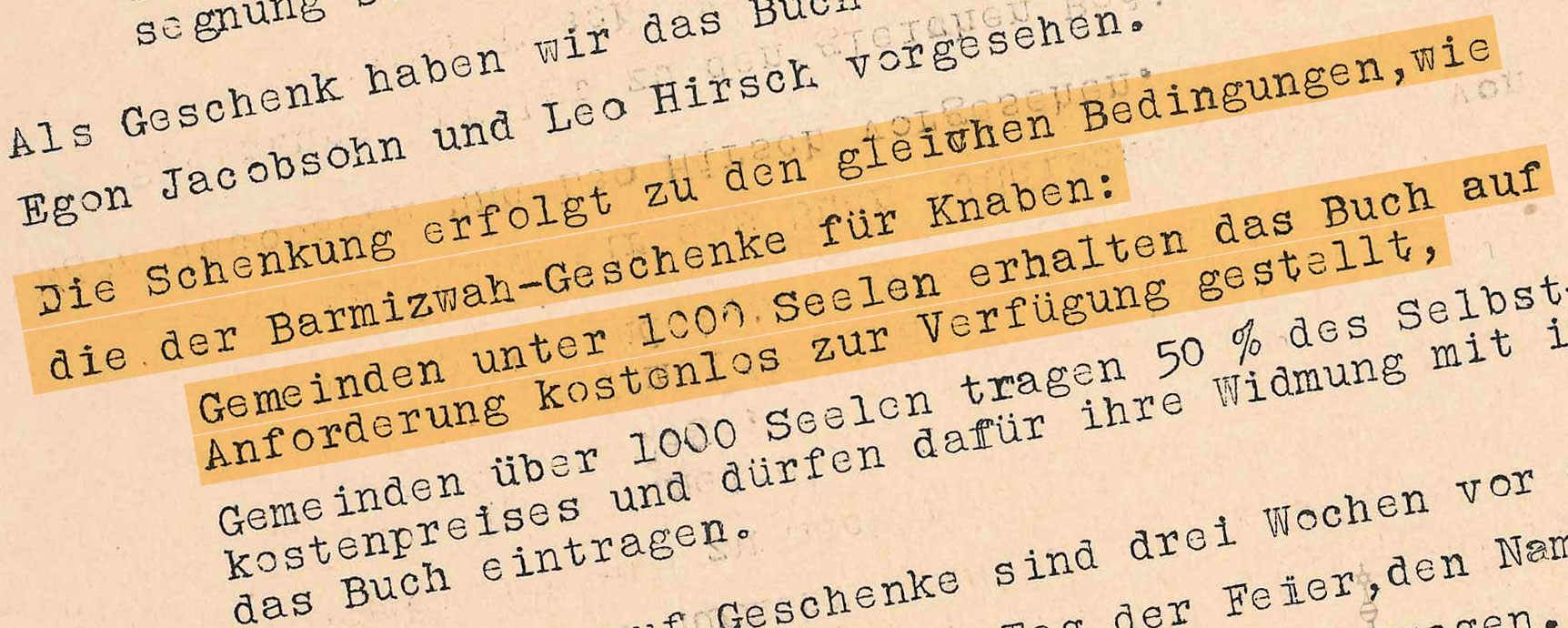

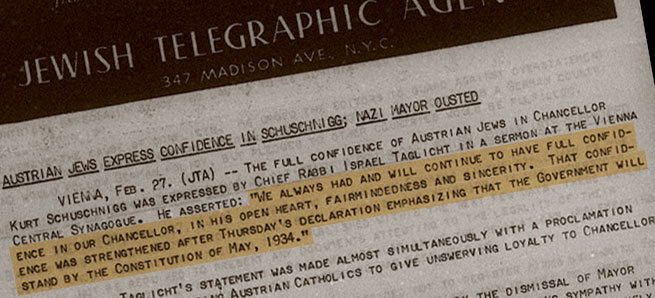

Der Abgesandte des American Joint Distribution Committee, George Rooby, dessen Auftrag es war, nach den Novemberpogromen in Deutschland eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, reiste in mehrere Städte, um Eindrücke aus erster Hand zu sammeln. Die Ergebnisse waren zutiefst verstörend: Berlin, Nürnberg, Fürth, egal, wohin er ging, überall sah er niedergebrannte Synagogen, demolierte und geplünderte jüdische Geschäfte, entweihte Torahrollen und traf zu Tode erschrockene Juden an, deren Führerschaft Handlungsverbot hatte oder in Konzentrationslager gebracht worden war. Nicht-Juden, die halfen, setzten sich der Gefahr der Vergeltung durch die Nazis aus. Die fast vollständige Abwesenheit von Kleinkindern und Babys hatte man Rooby damit erklärt, dass seit dem Machtantritt der Nazis die jüdische Geburtenziffer erheblich zurückgegangen sei. Leiter jüdischer Gemeinden hatten ihm versichert, für unmittelbare Wohlfahrtsarbeit stünden genügend Mittel zur Verfügung. Denjenigen Organisationen hingegen, deren Ziel die Förderung der Auswanderung war, fehlte es erheblich an Geld. Allgemein herrschte die Hoffnung, die Reichsvertretung würde in Kürze ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können und das ihre tun, um die Auswanderung zu beschleunigen. Diese, so Roobys Schlussfolgerung, sei die einzige Hoffnung, der Gewalt zu entkommen.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung George Rooby, AR 6550

Original:

Archivbox 1, Ordner 1