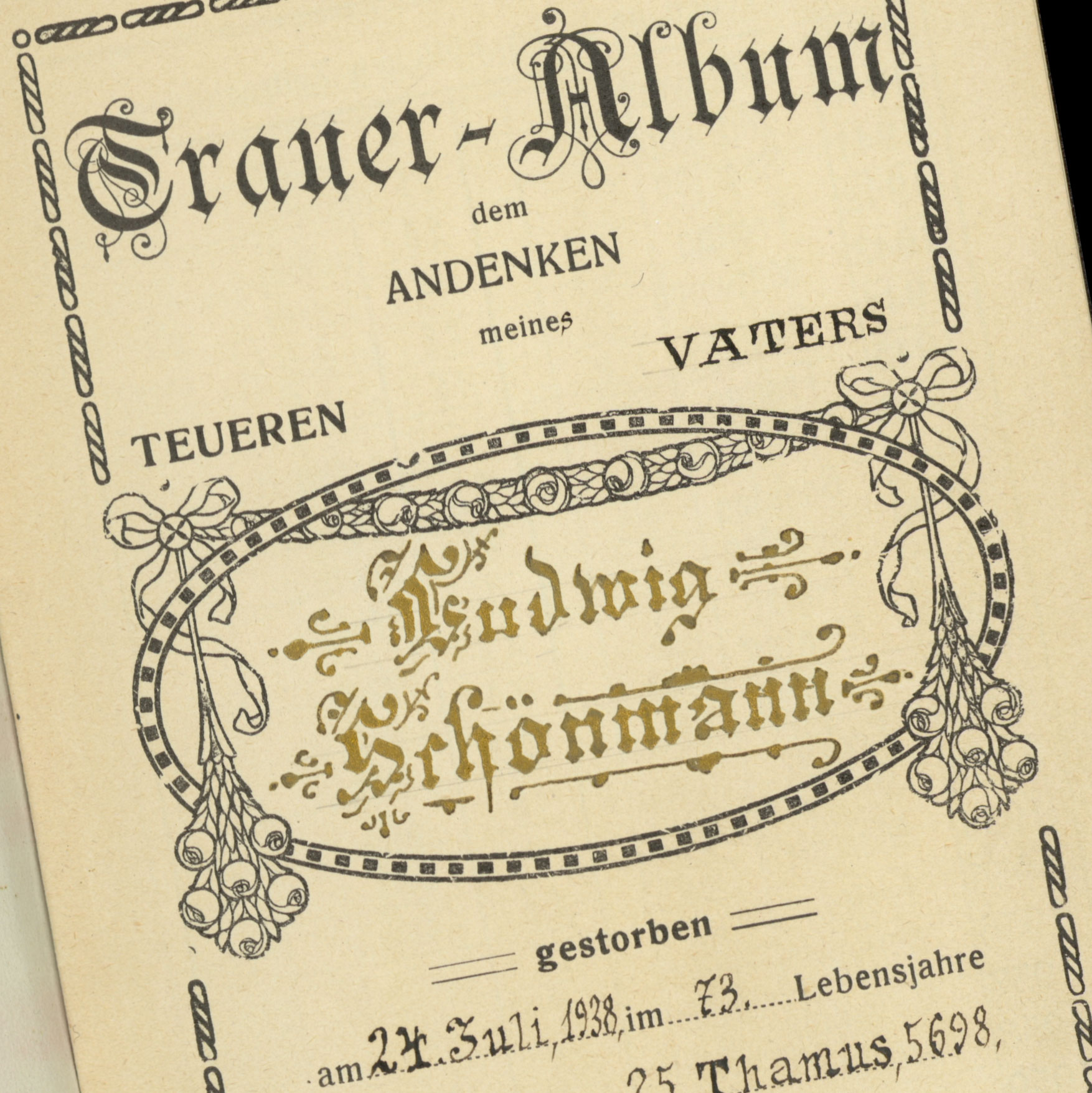

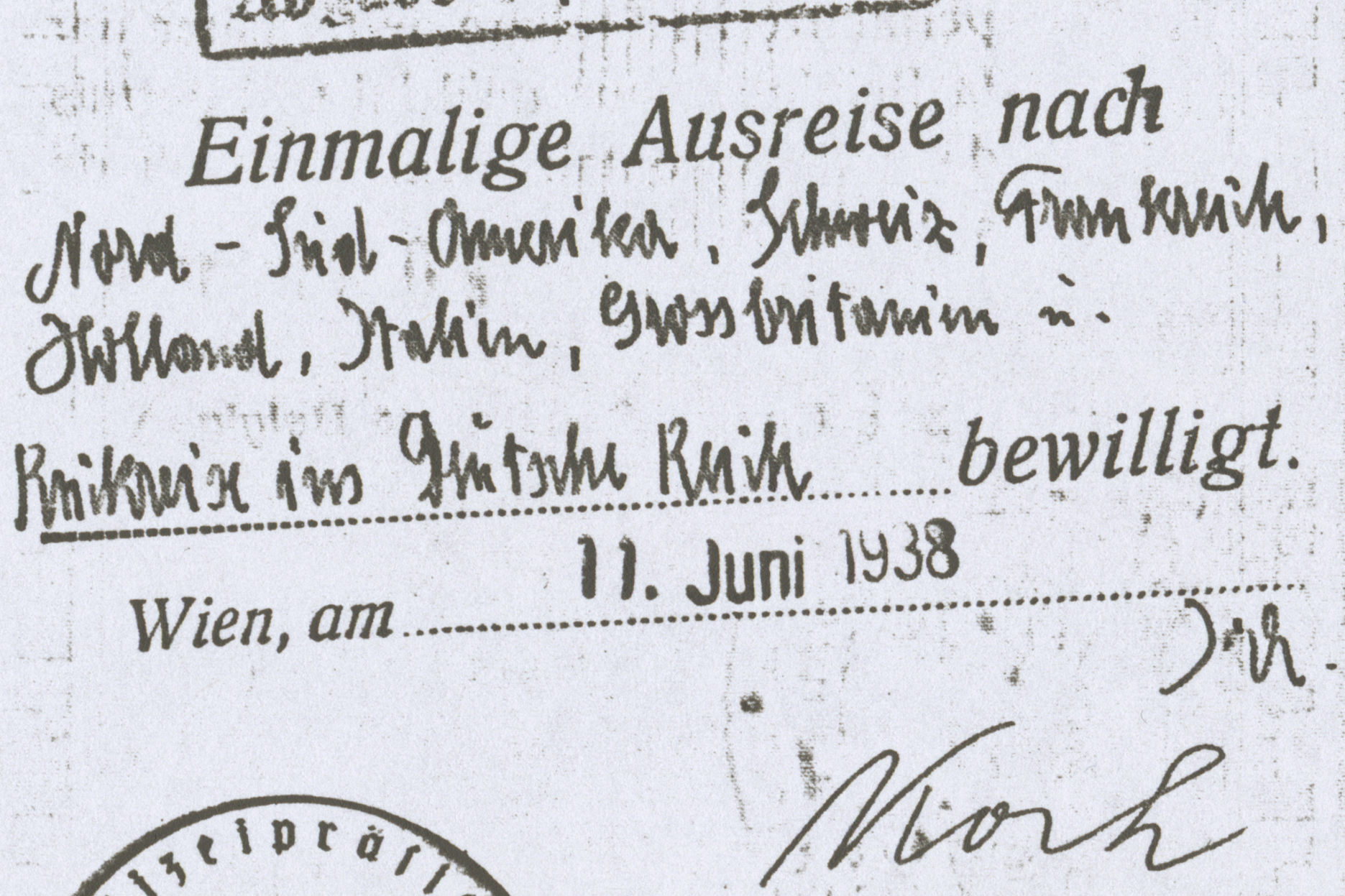

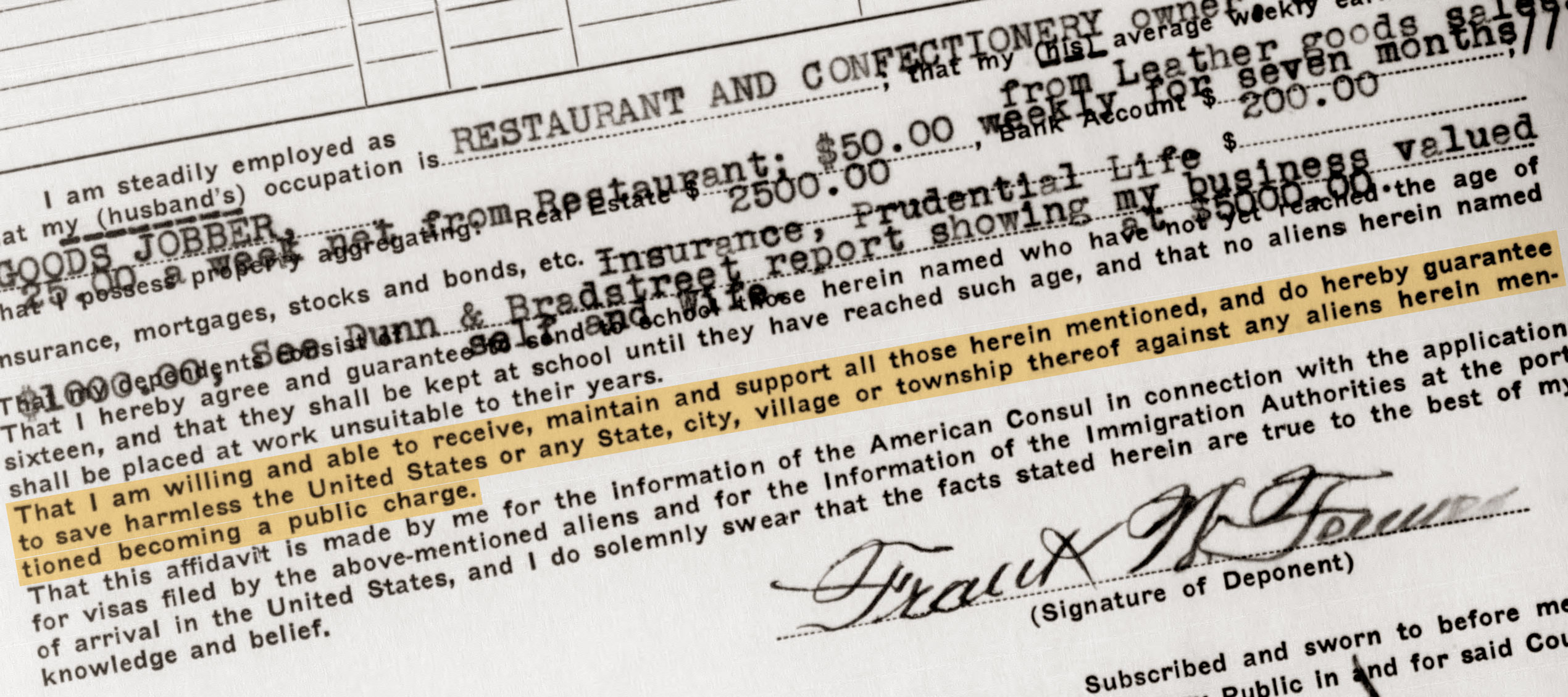

Heimatland

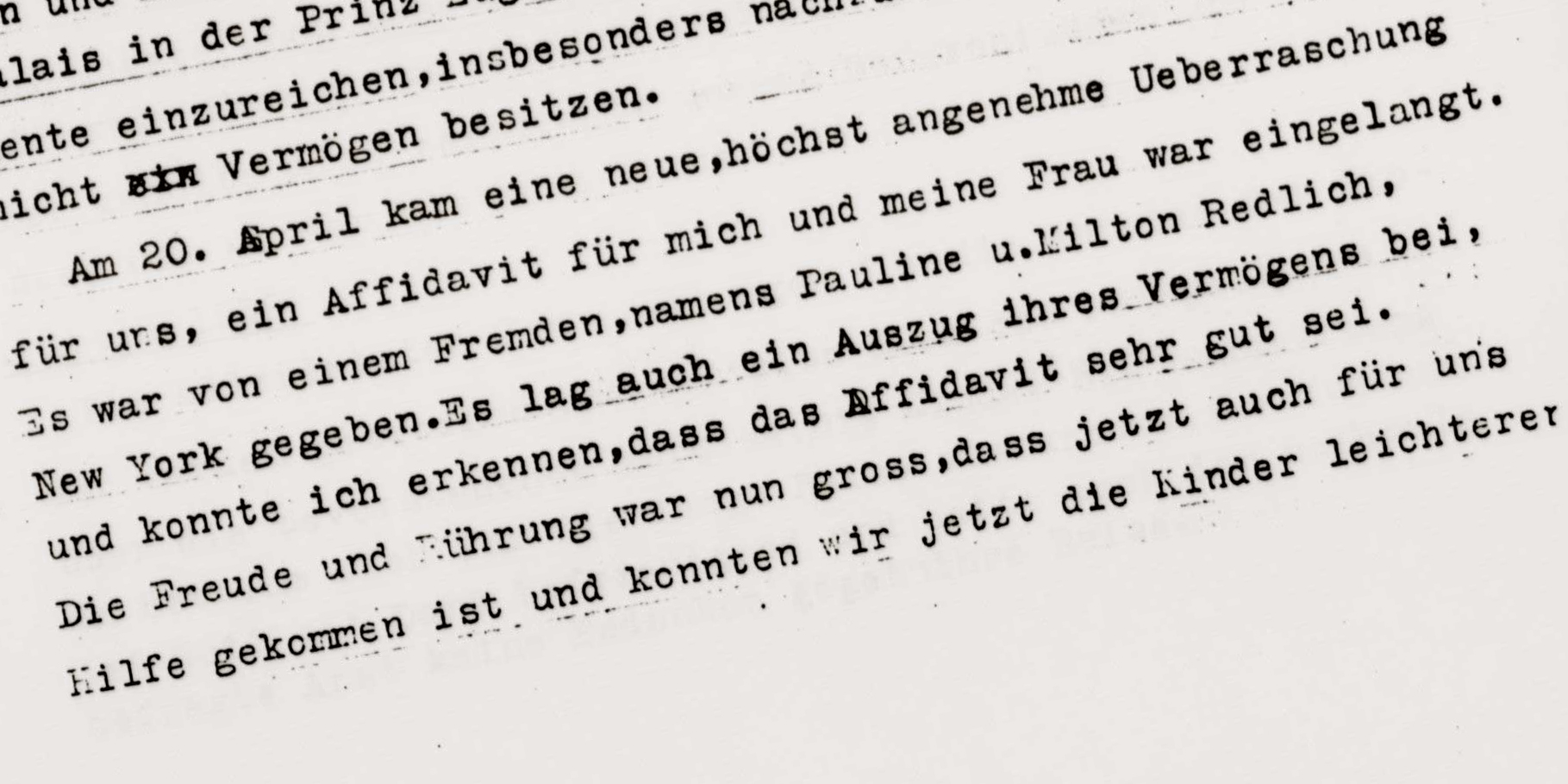

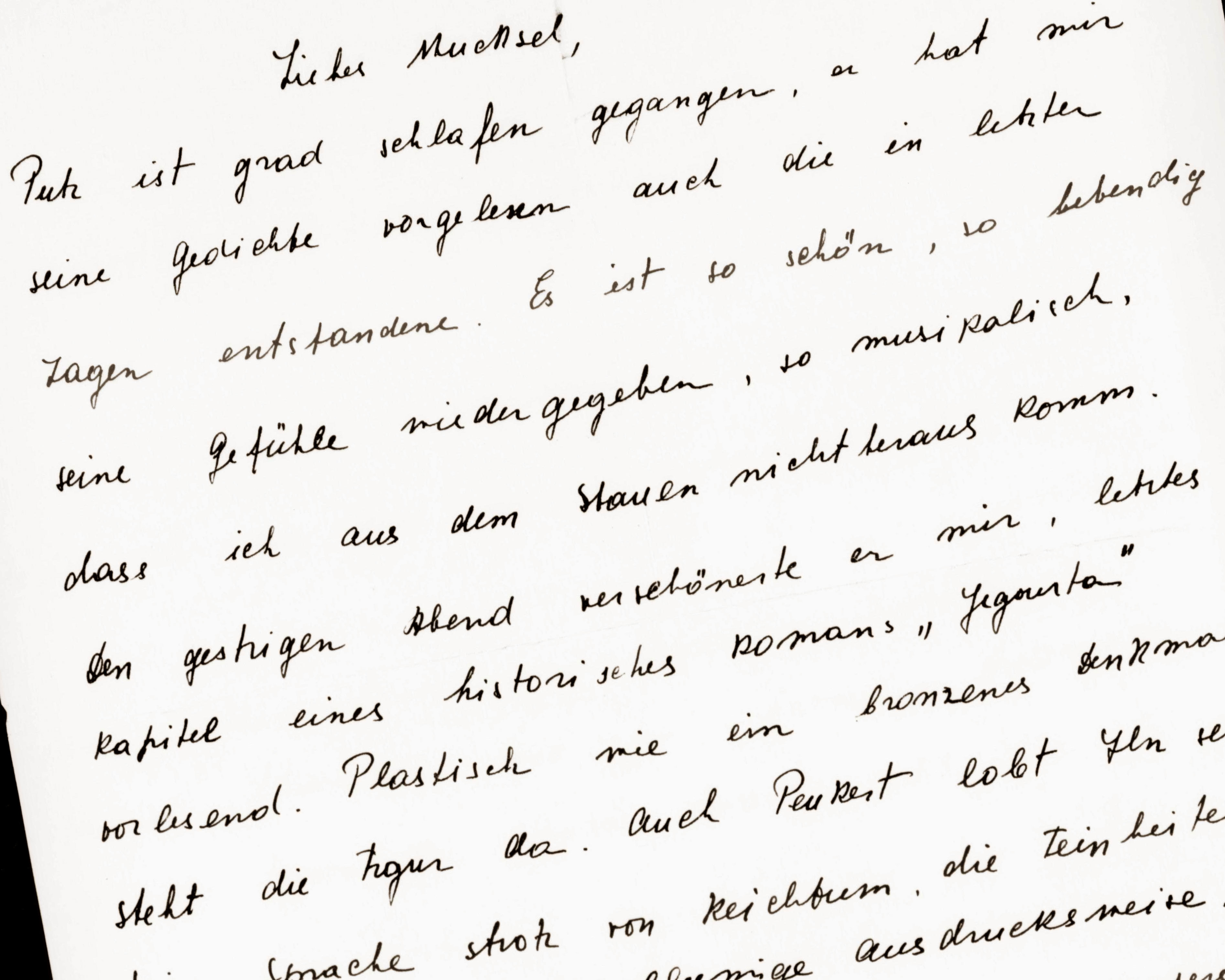

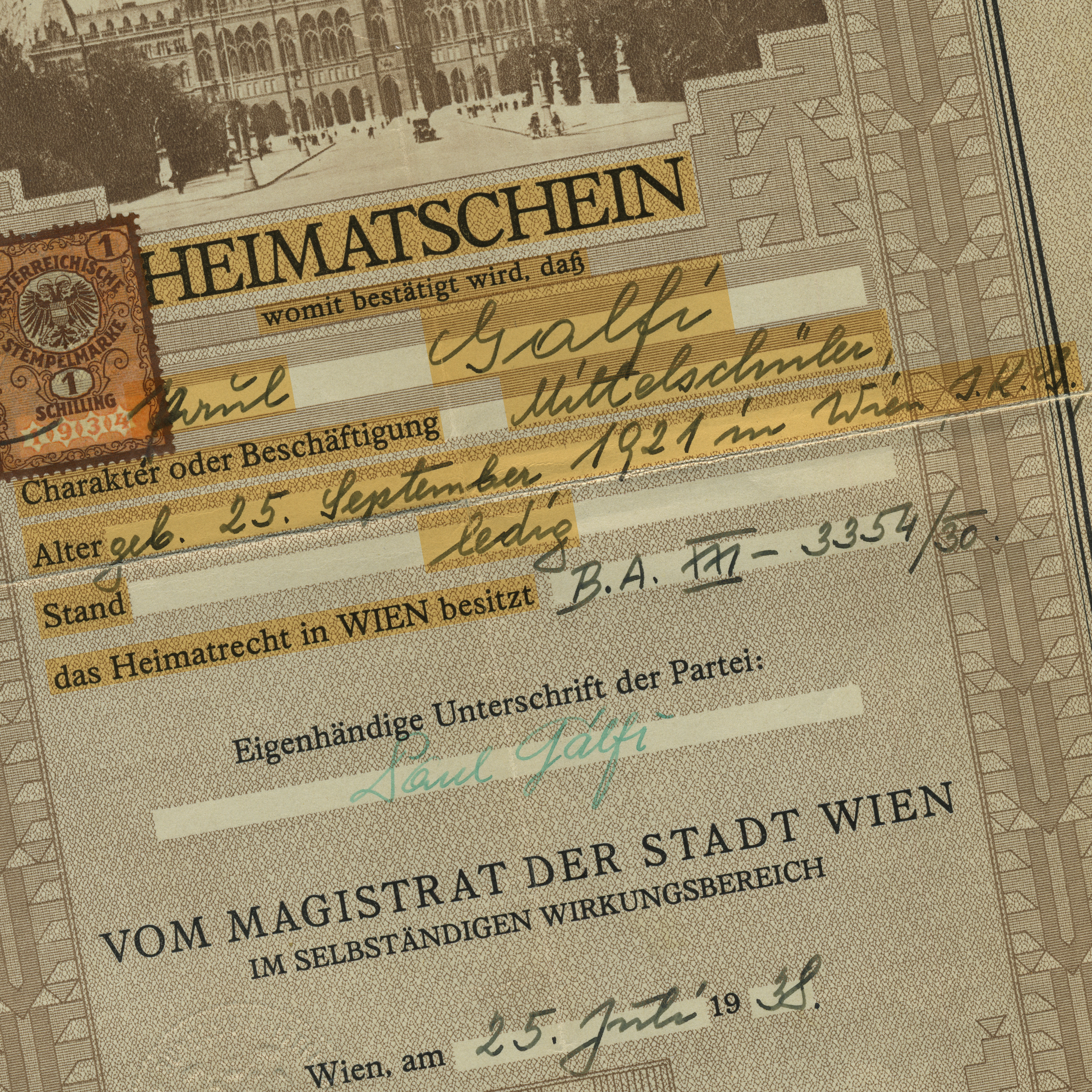

Paul Galfi's “Heimatschein”

„HEIMATSCHEIN womit bestätigt wird, dass Paul Galfi Charakter oder Beschäftigung Mittelschüler Alter geb. 25. September, 1921 in Wien. I.K.G. Stand ledig das Heimatrecht in WIEN besitzt.“

WIEN

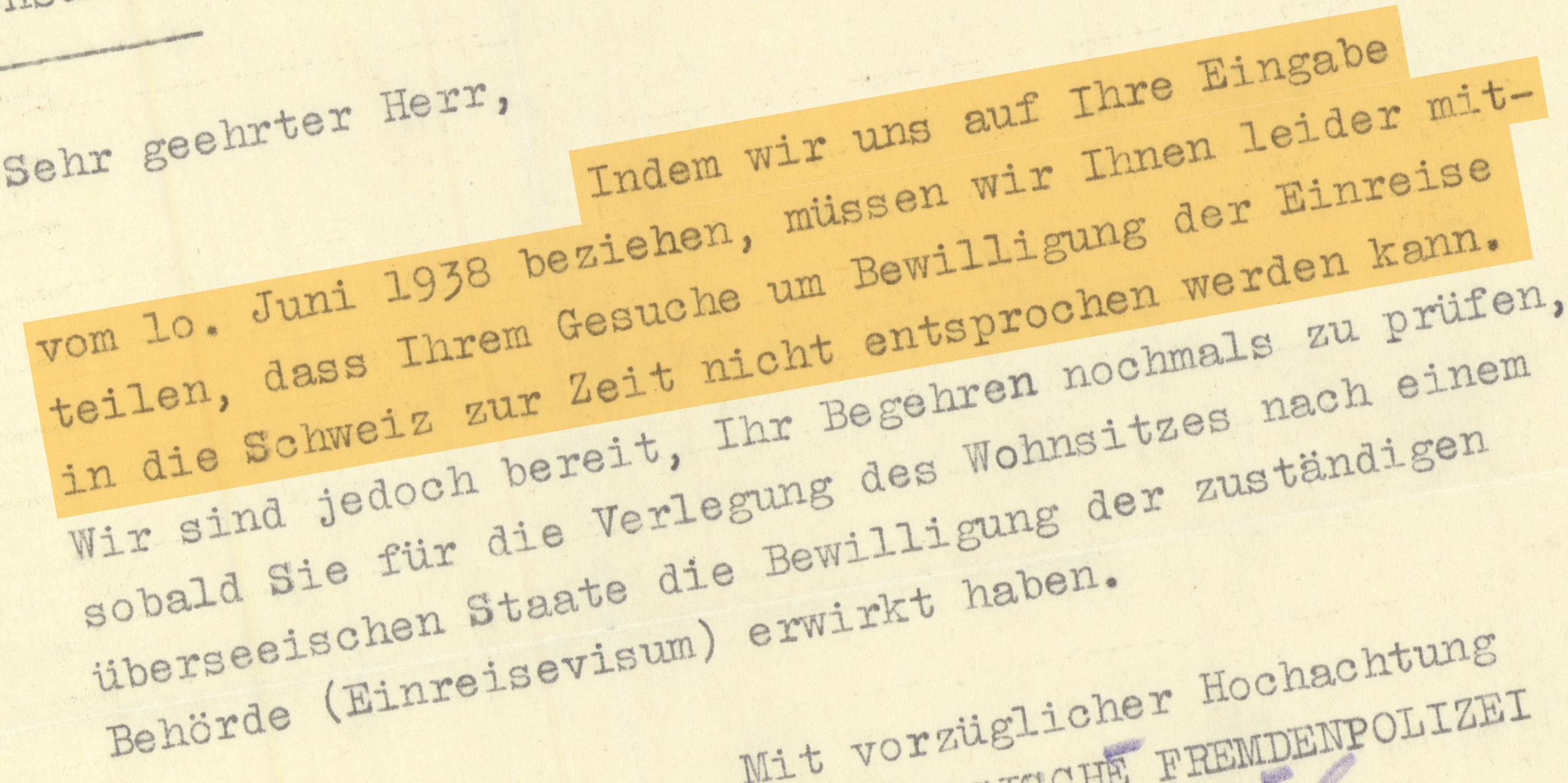

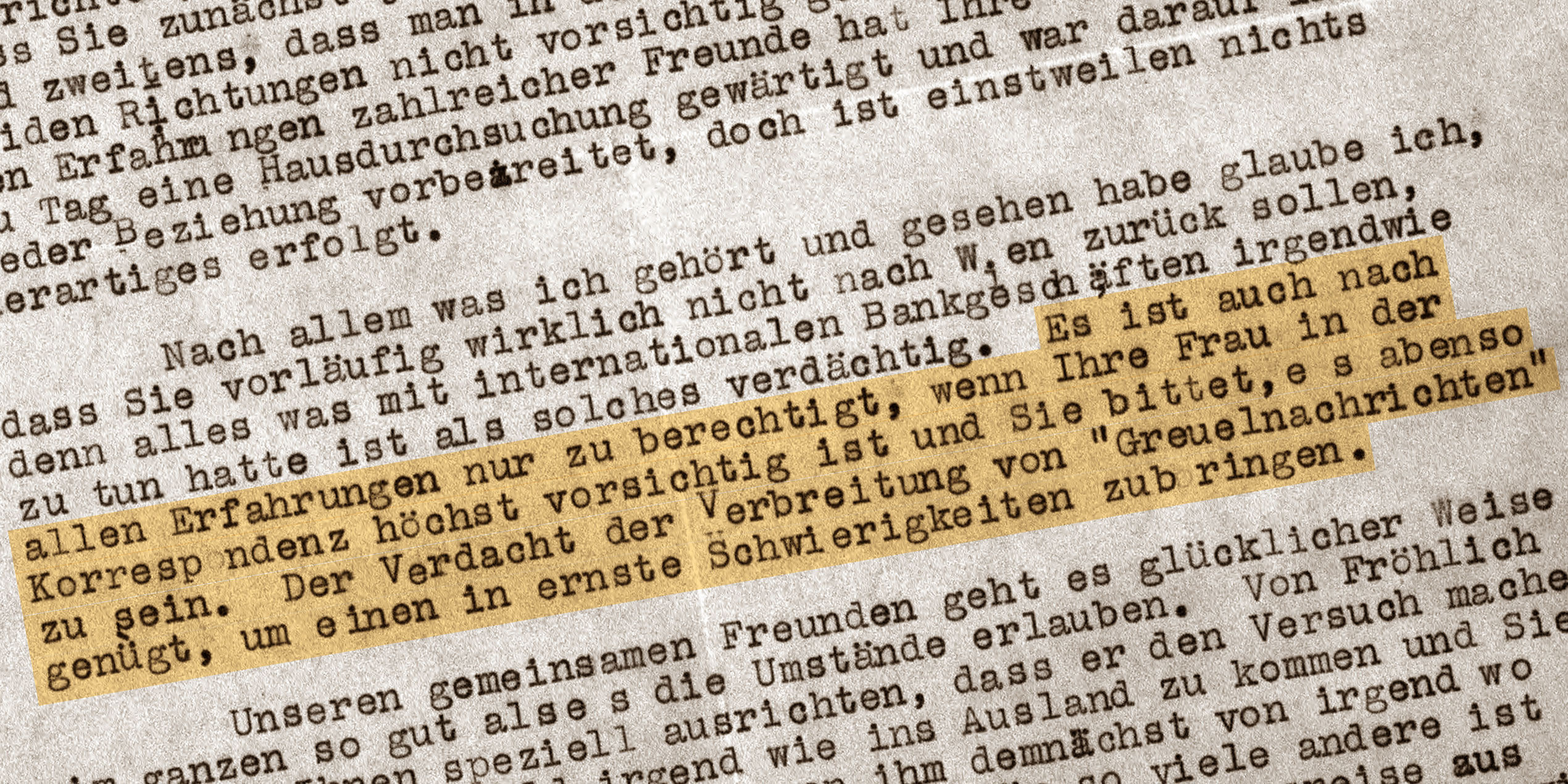

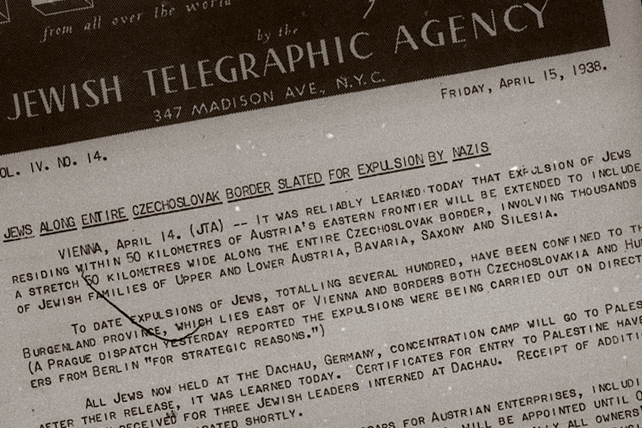

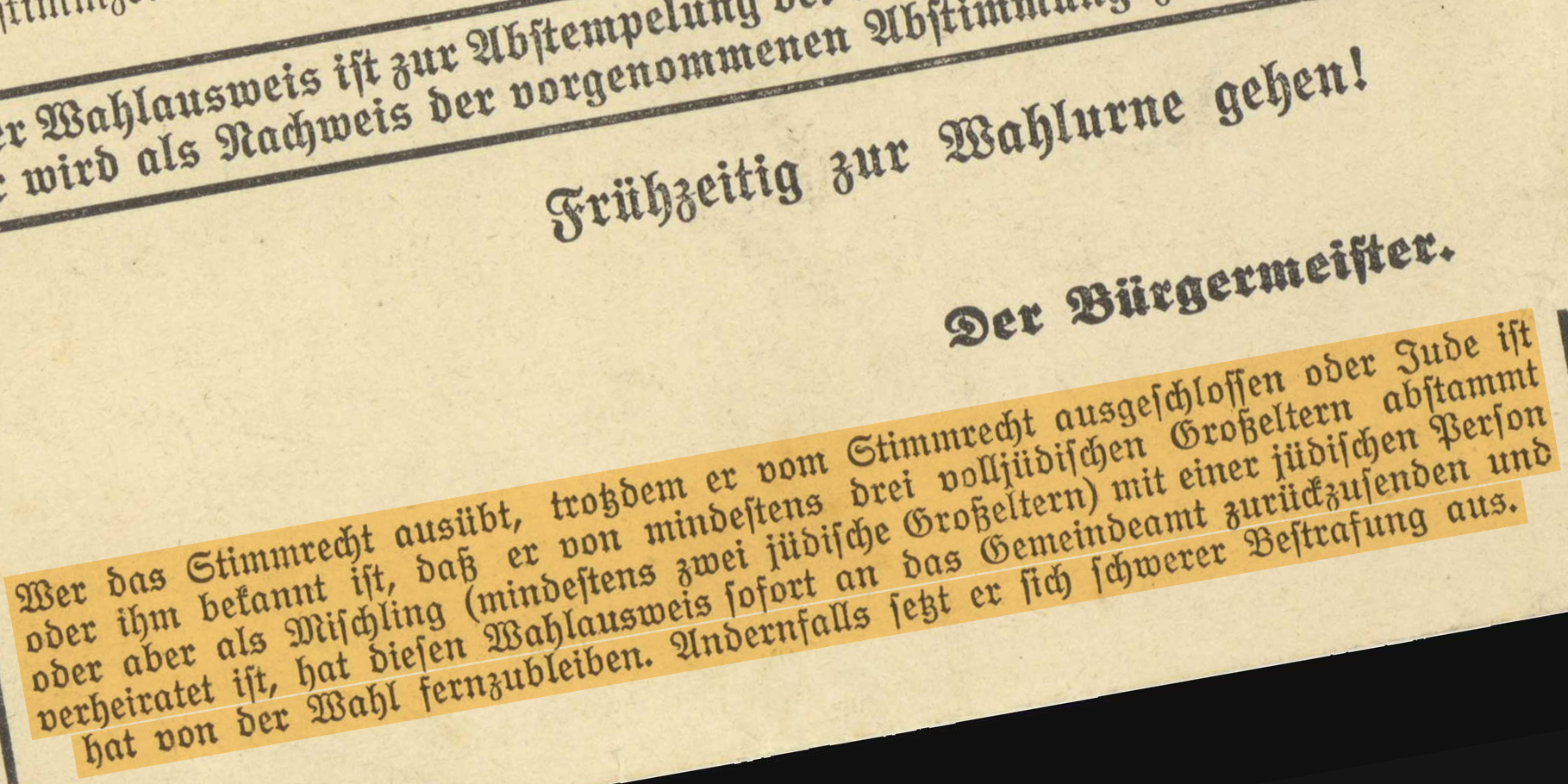

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mussten österreichische Staatsbürger, ungeachtet ihrer Ethnizität oder Religionszugehörigkeit, im Besitz eines Heimatscheins sein, um ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Lokalität zu dokumentieren. Von praktischer Relevanz war dies in erster Linie dann, wenn der Inhaber in Not geriet: Im Falle von Armut oder Arbeitslosigkeit war es die im Heimatschein angegebene Gemeinde, die ihn unterstützen musste. Das hier gezeigte Dokument wurde am 25. Juli 1938, über vier Monate nach der Machtübernahme durch die Nazis, ausgestellt, was demonstriert, dass sich wenigstens in diesem Zusammenhang die Verfahrensweise gegenüber den Juden des Landes einstweilen nicht geändert hatte.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Trude Galfy Familie Sammlung, AR 11664

Original:

Archivbox 1, Ordner 1