Das Israelitische Krankenhaus in Hamburg

Trotz Untergrabung durch die Nazis läuft der Krankenhaus betrieb

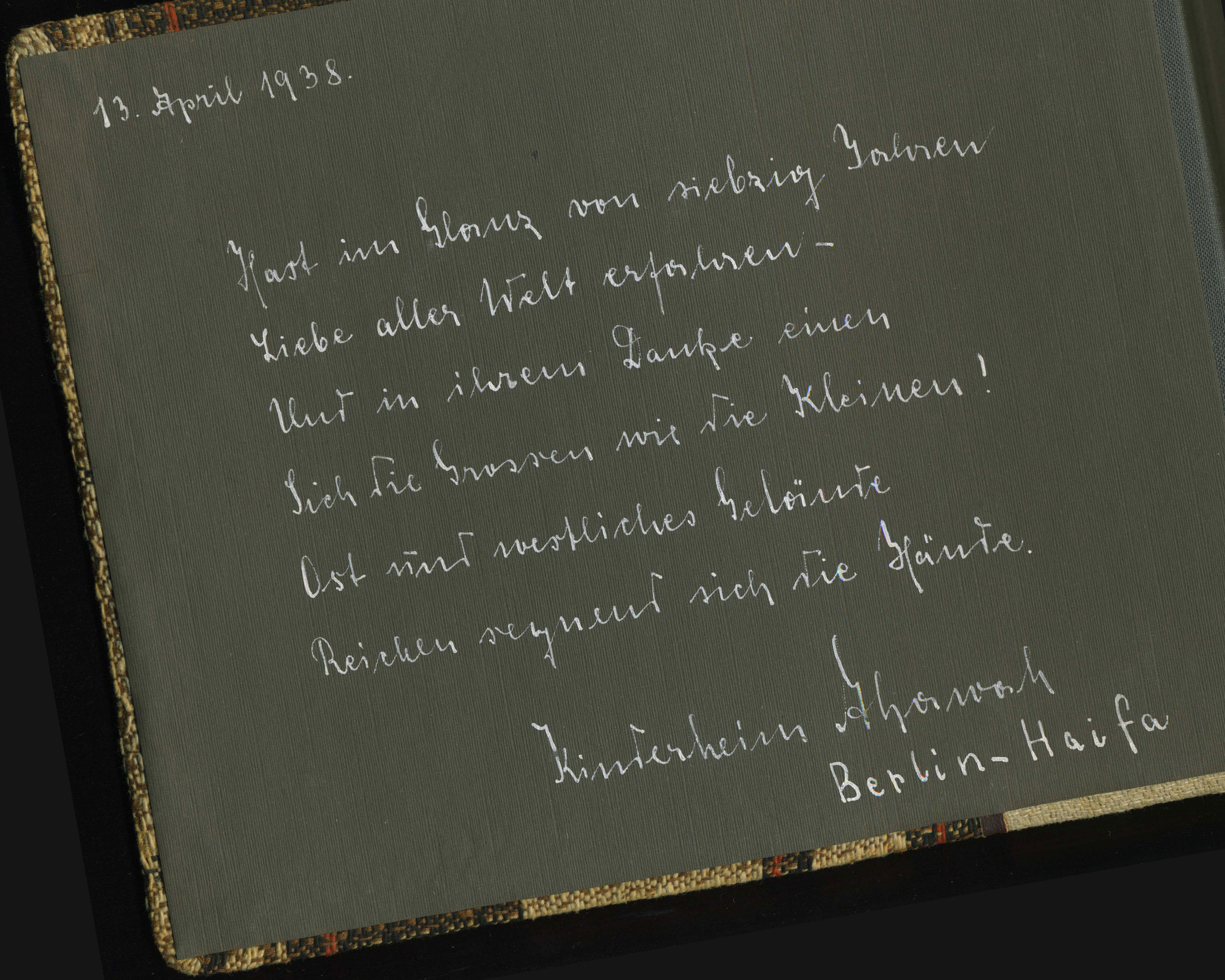

„Zur freundlichen Erinnerung an gemeinsame Jahre im I.K.“

Hamburg

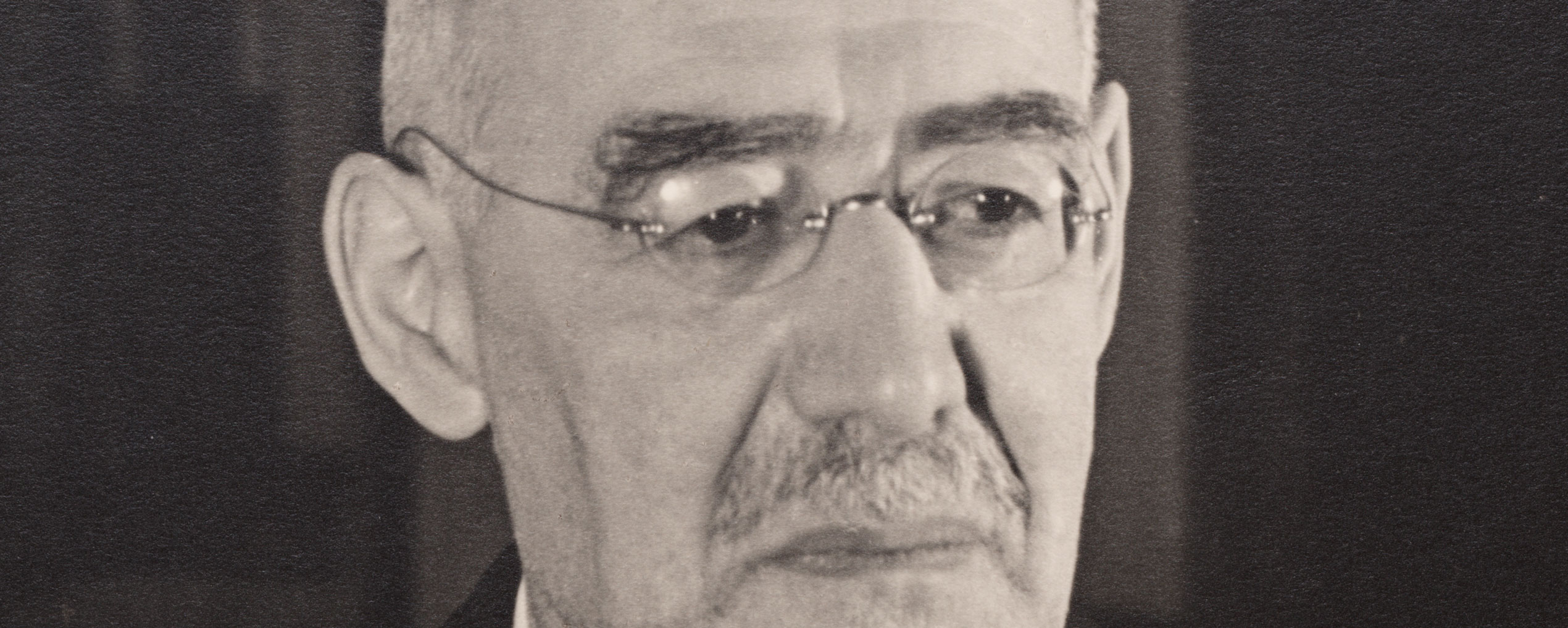

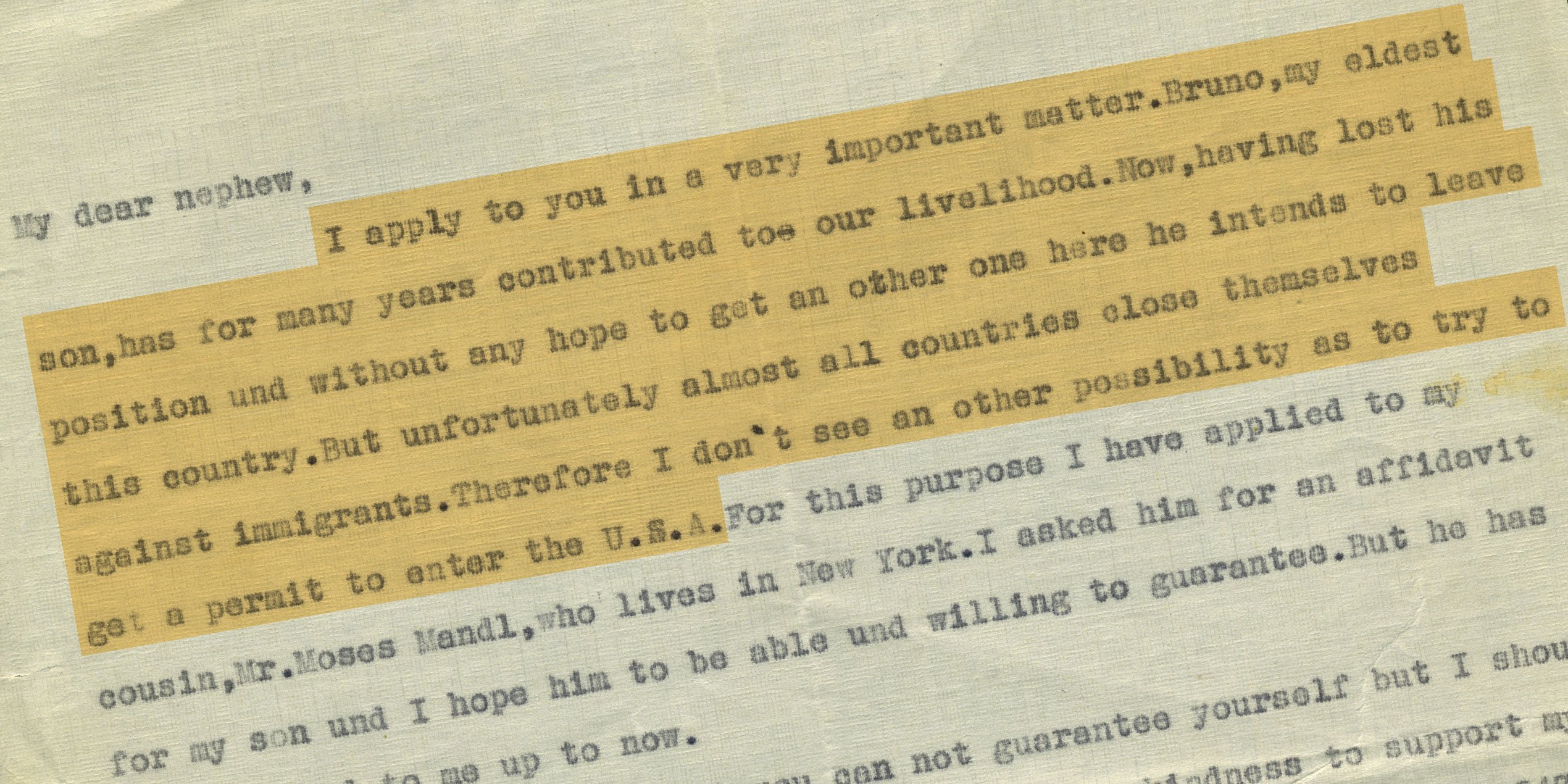

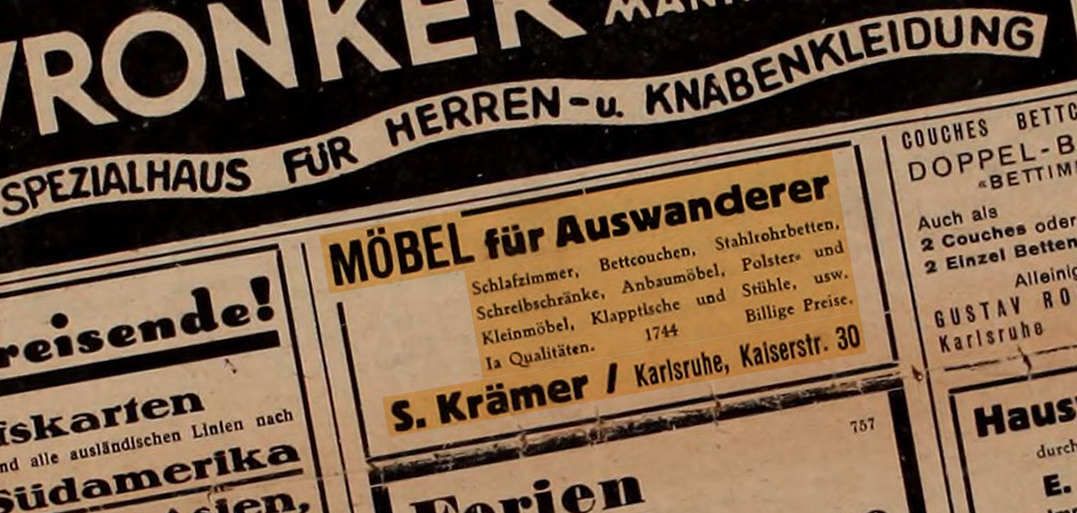

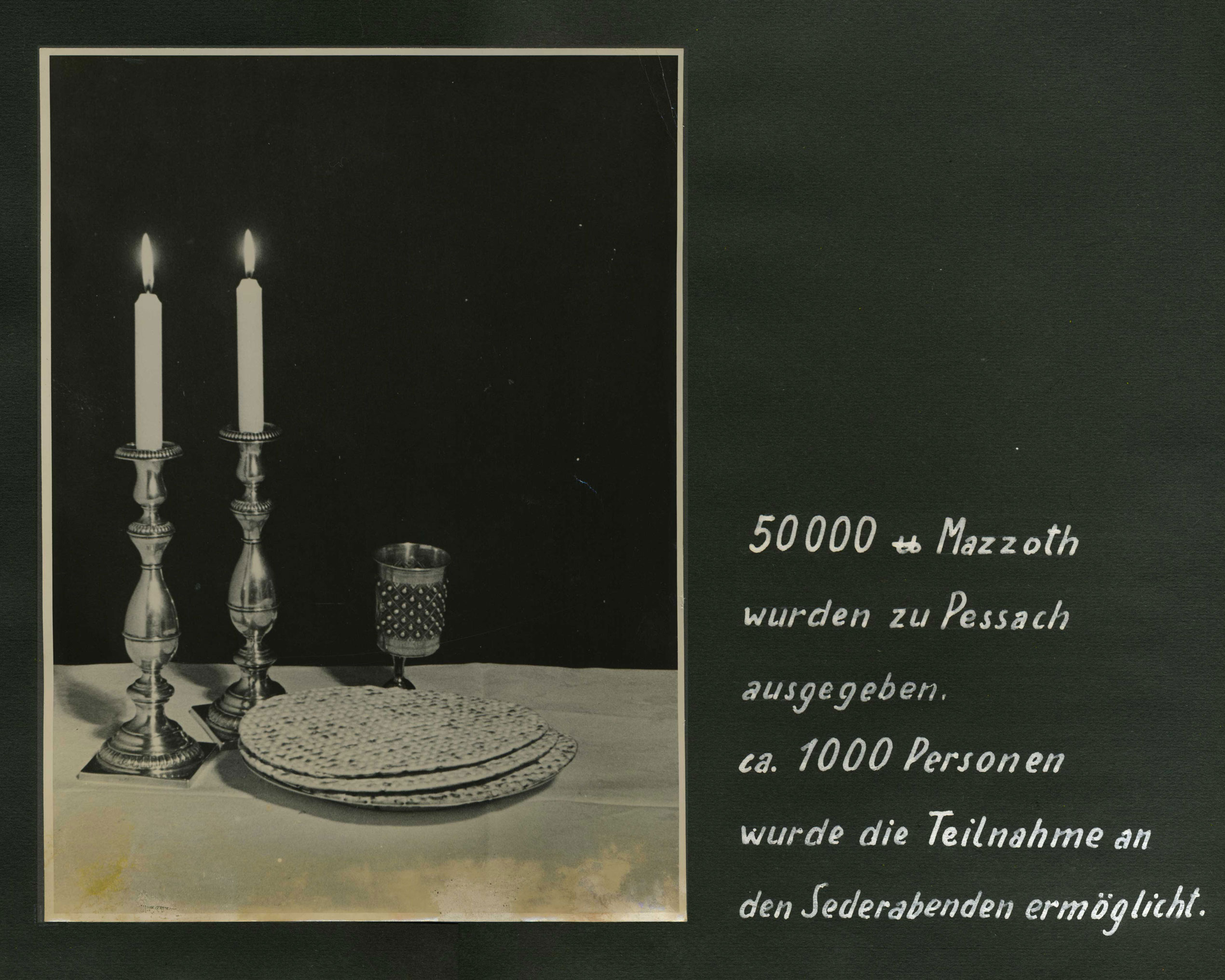

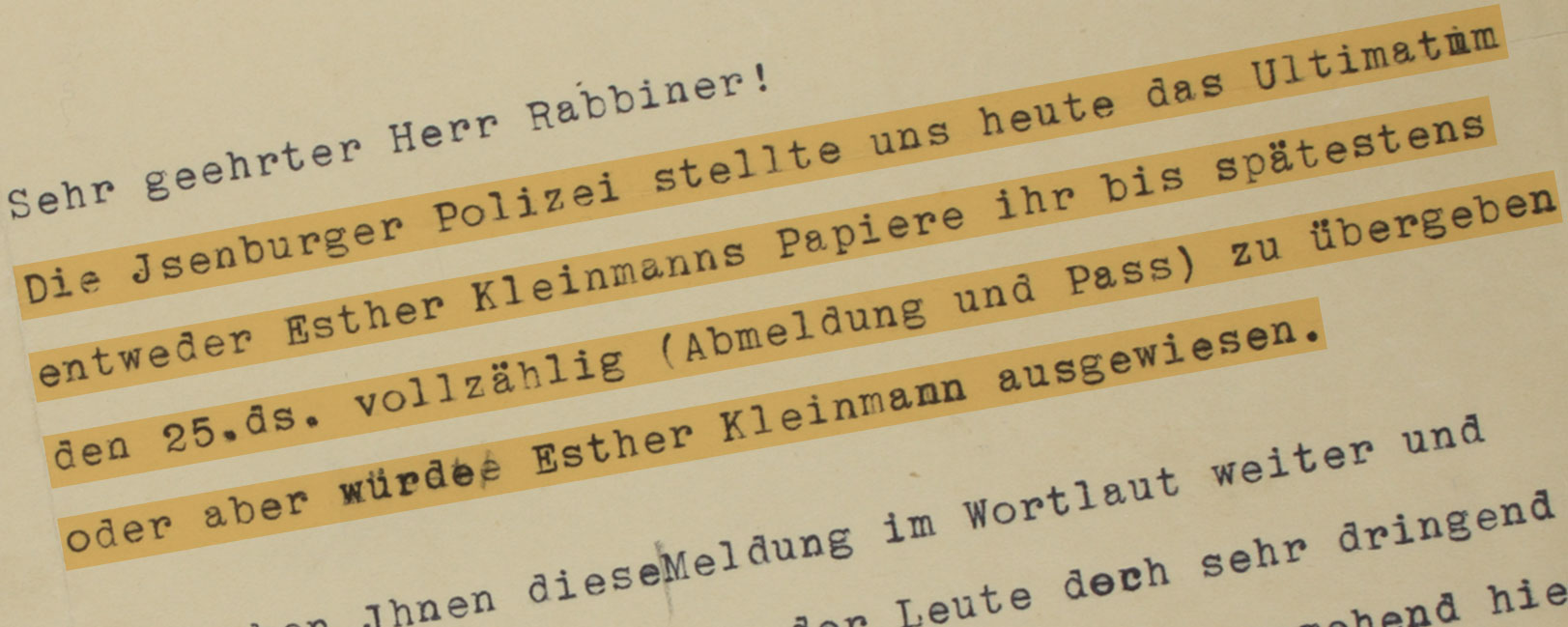

Auf diesem Bild ist die Fassade des Israelitischen Krankenhauses in Hamburg zu sehen. Das Foto gehört zu einem Album, dem eine Inschrift vom 29. Mai 1938 vorangestellt ist. Das Krankenhaus wurde von dem Kaufmann und Bankier Salomon Heine, auch bekannt als der „Rothschild von Hamburg“, im Andenken an seine Frau Betty gestiftet und 1843 in Betrieb genommen. Der Dichter Heinrich Heine, ein Neffe und Protégé Salomons, ehrte den Anlass mit seinem Gedicht „Das neue israelitische Hospital zu Hamburg“, in dem er es „Ein Hospital für arme, kranke Juden, Für Menschenkinder, welche dreifach elend, Behaftet mit den bösen drei Gebresten, Mit Armuth, Körperschmerz und Judenthume!“ nannte. Obwohl die Nazis die Finanzen des Hospitals seit 1933 untergruben, hatte es diesen Maßnahmen standgehalten und konnte im Mai 1938 noch immer seine Patienten versorgen.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Israelitisches Krankenhaus, Hamburg, photograph album, AR 6812