Wenigstens die Kinder

England erklärt sich zur Aufnahme von 10000 jüdischen Kindern bereit

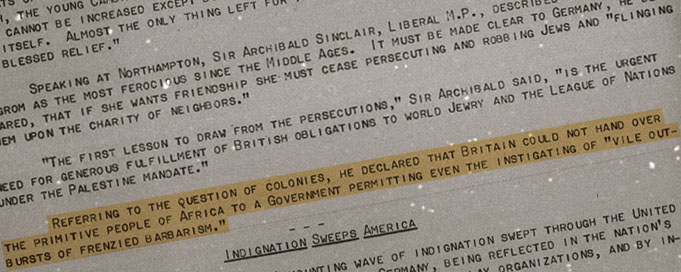

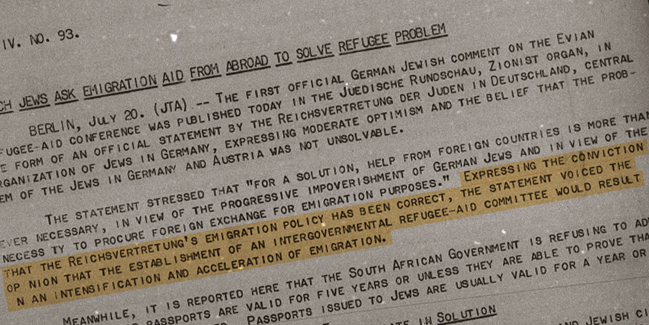

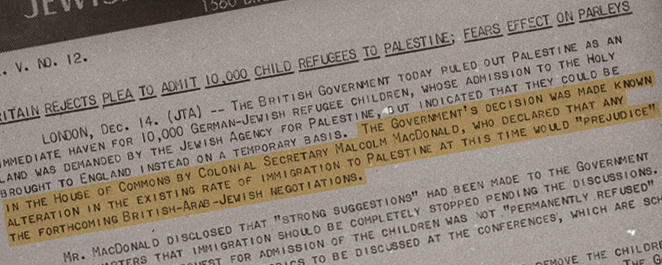

„Der Regierungsentscheid wurde von Kolonialsekretär Malcolm MacDonald bekanntgegeben, der erklärte, jede Änderung der Einwanderungsrate nach Palästina würde die bevorstehenden britisch-arabisch-jüdischen Verhandlungen ,im Voraus beeinflussen‘“.

London

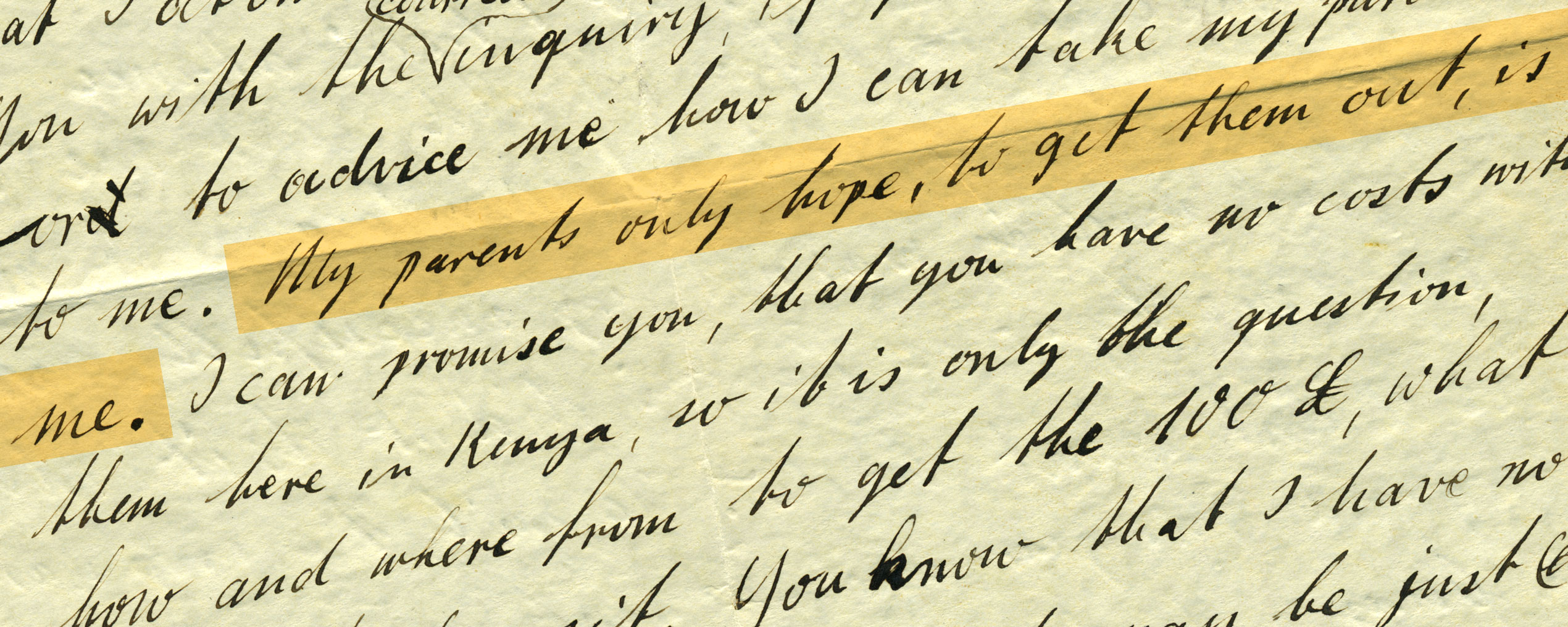

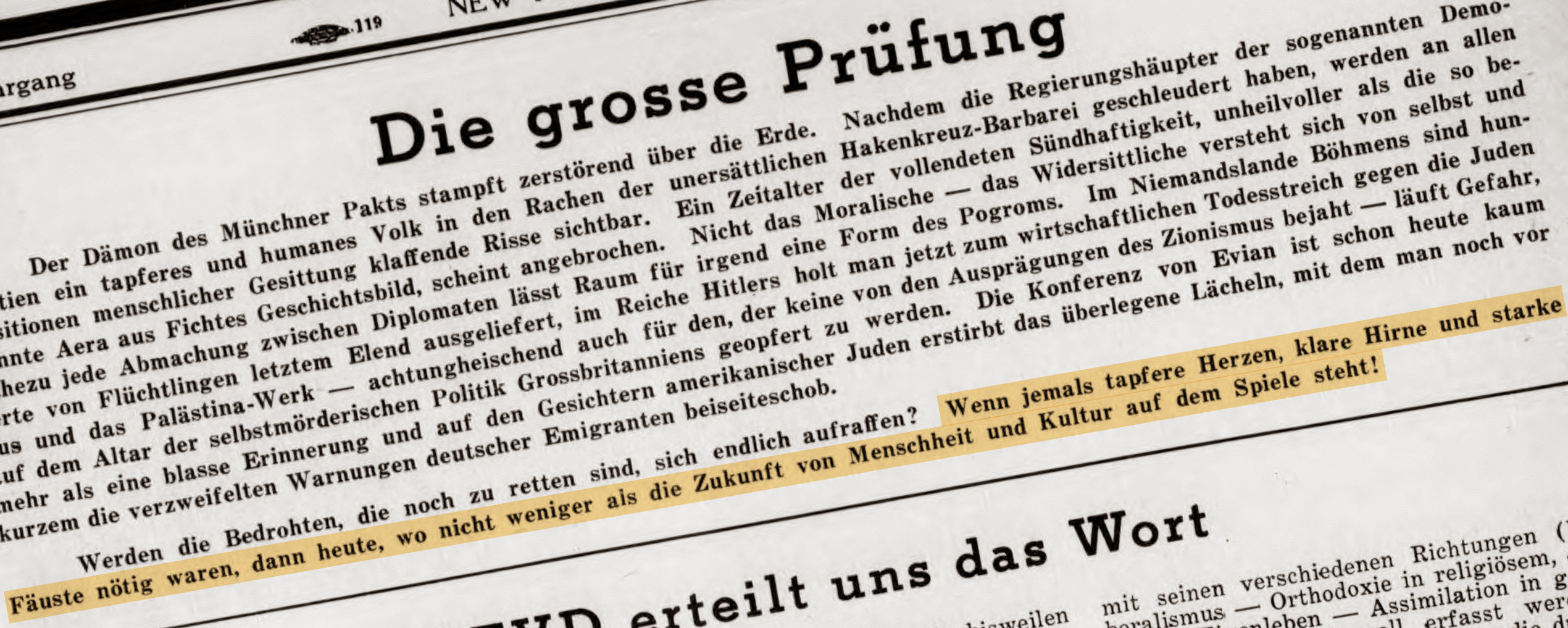

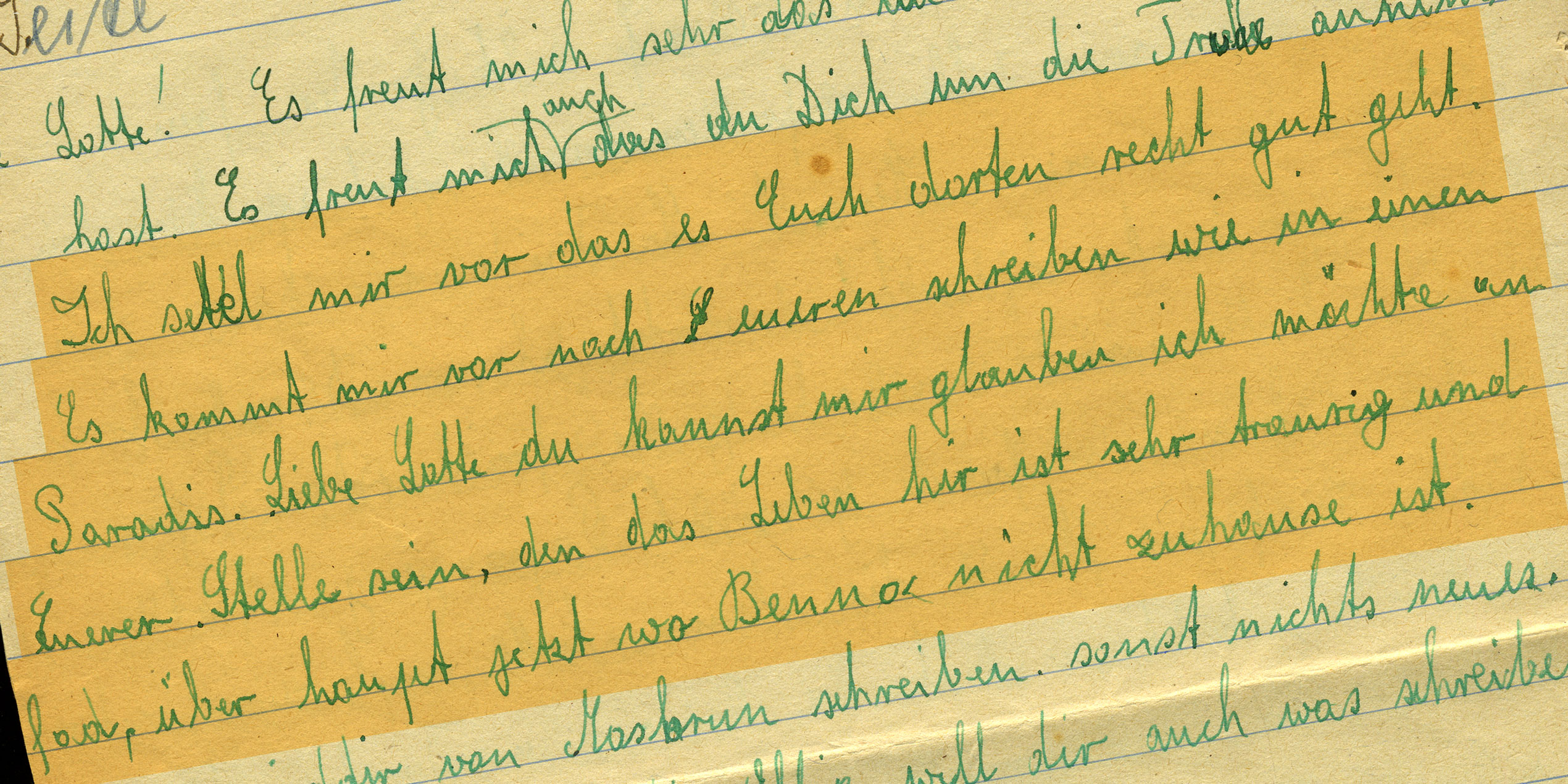

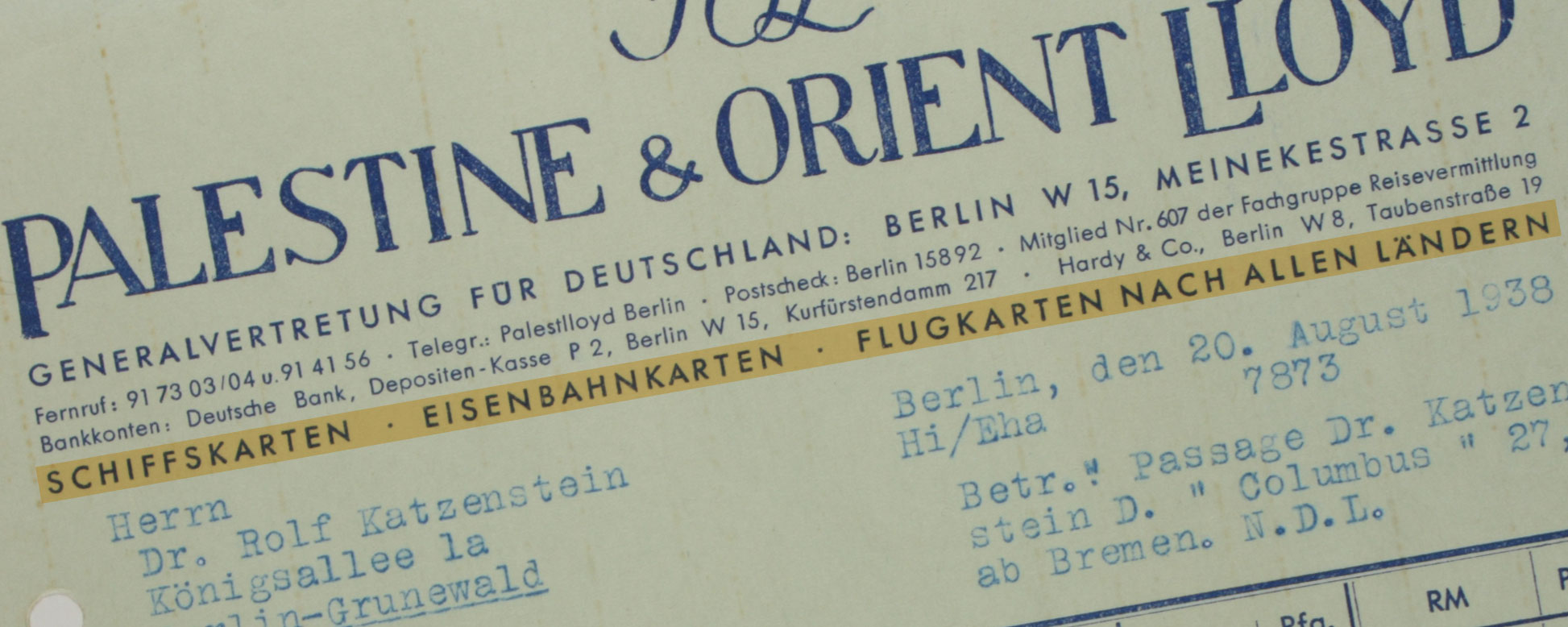

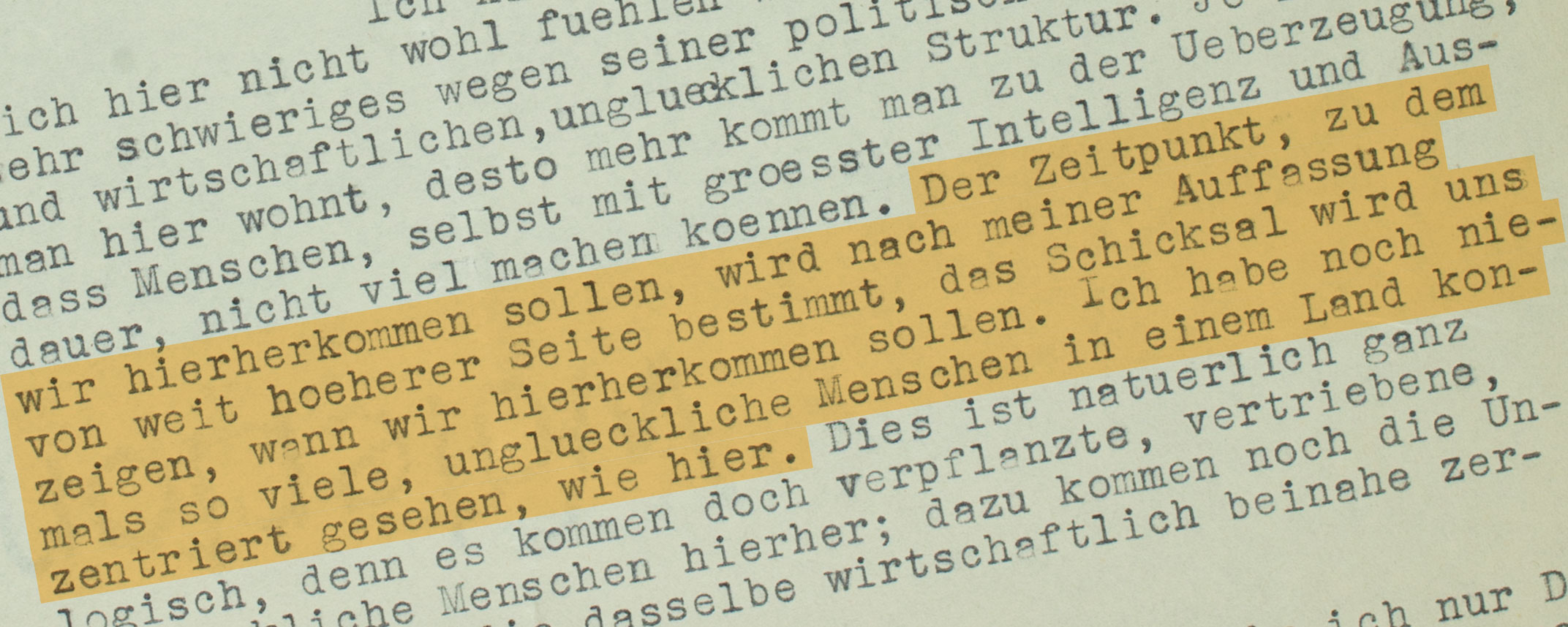

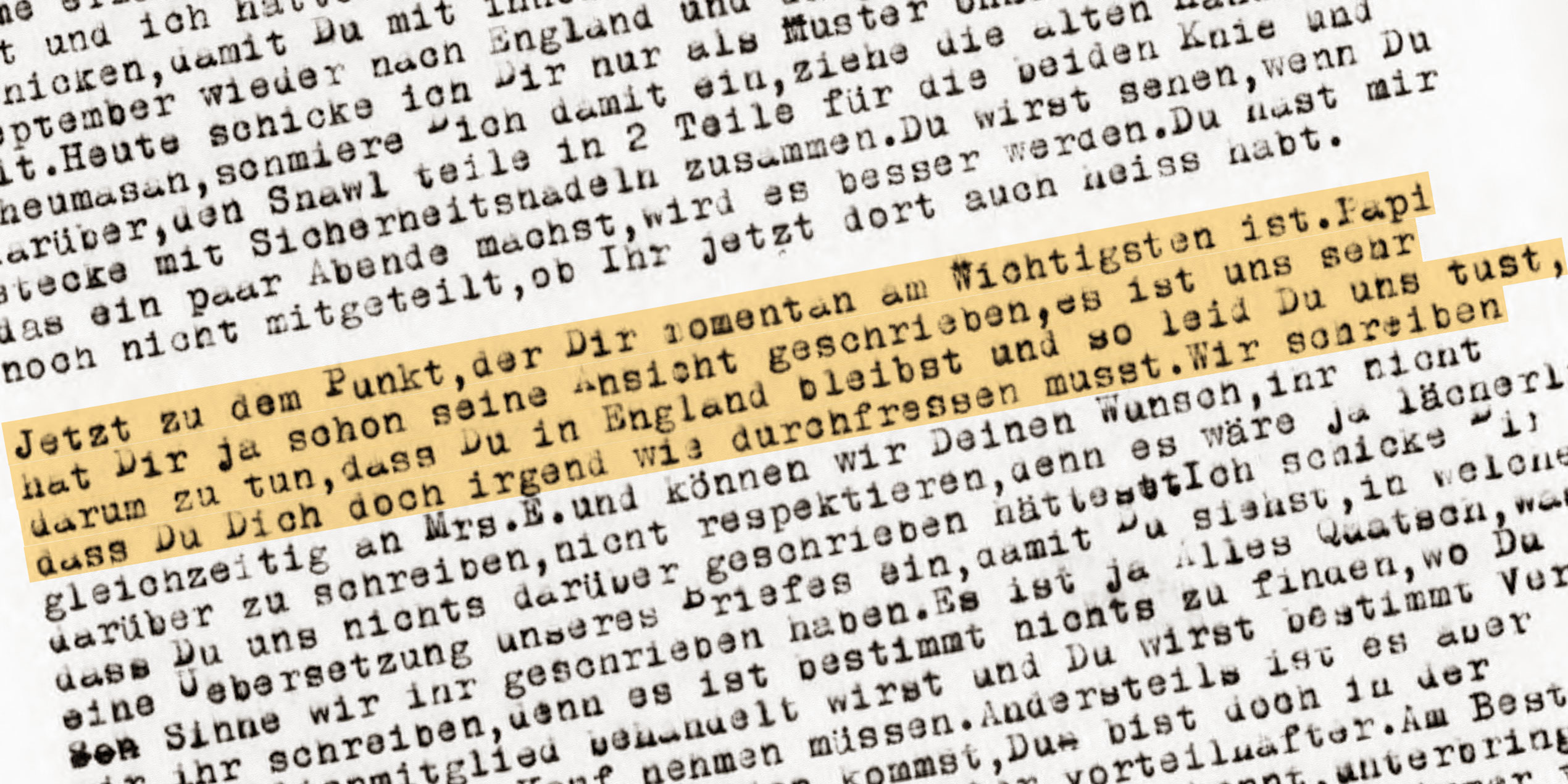

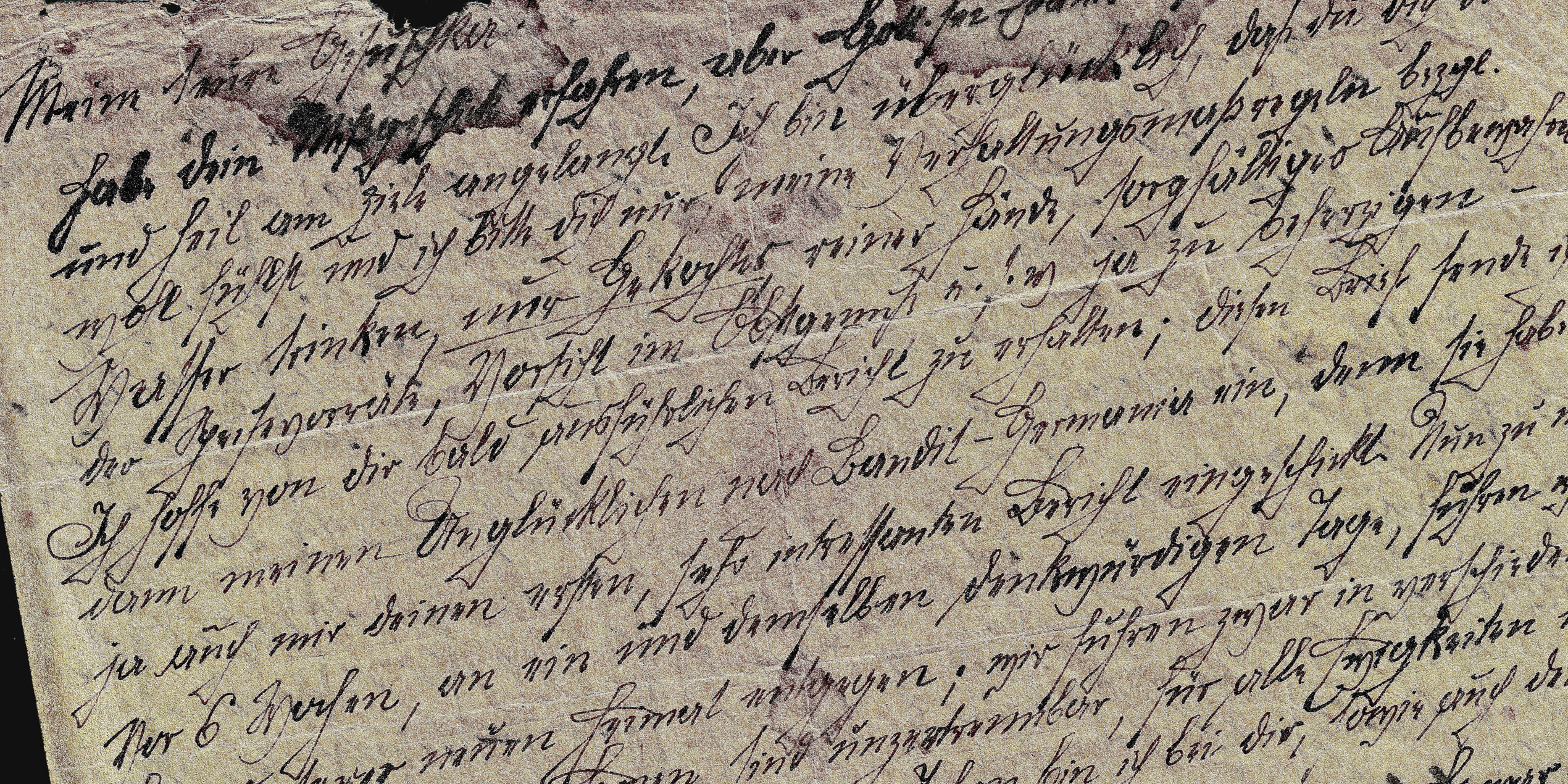

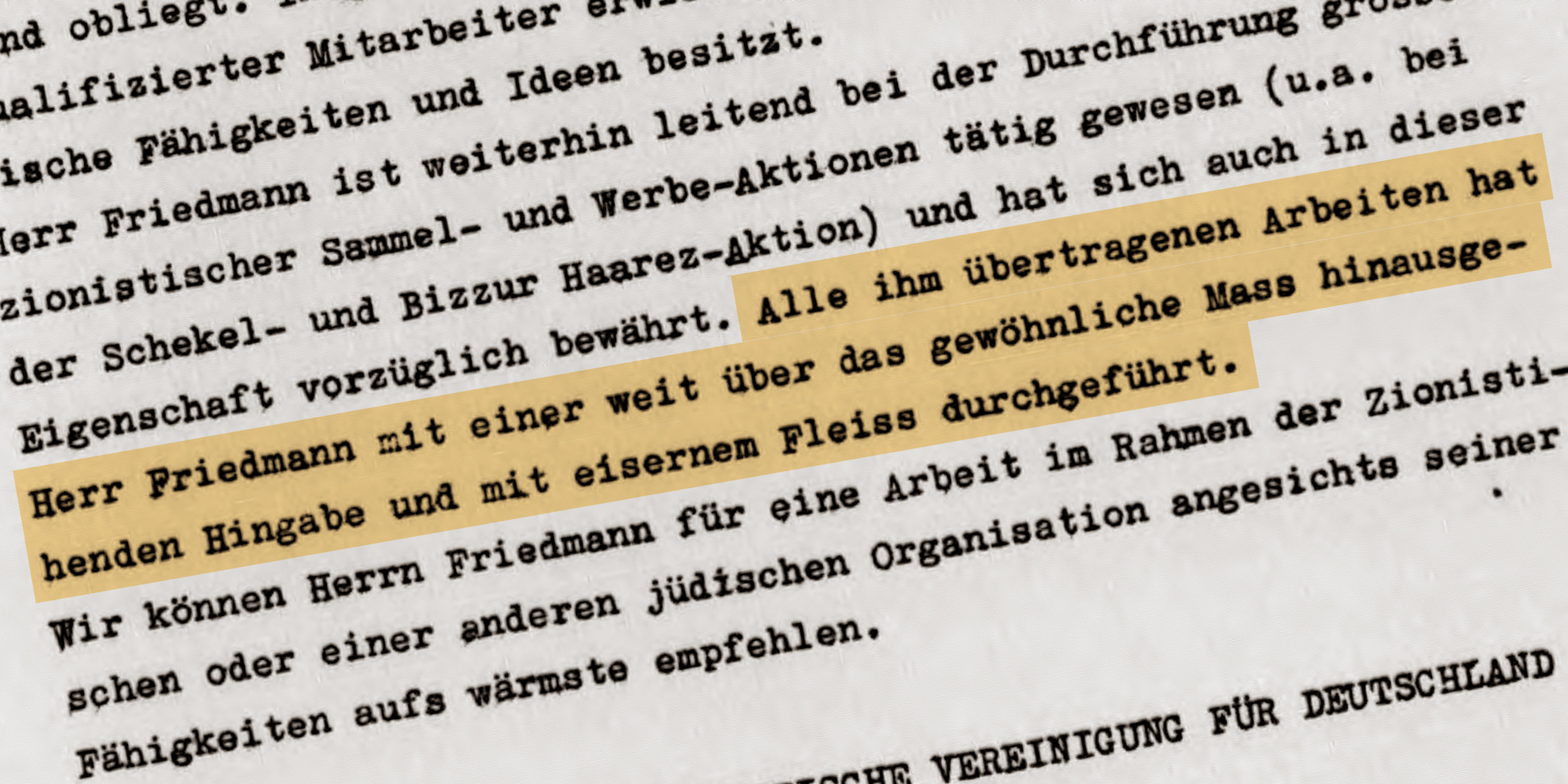

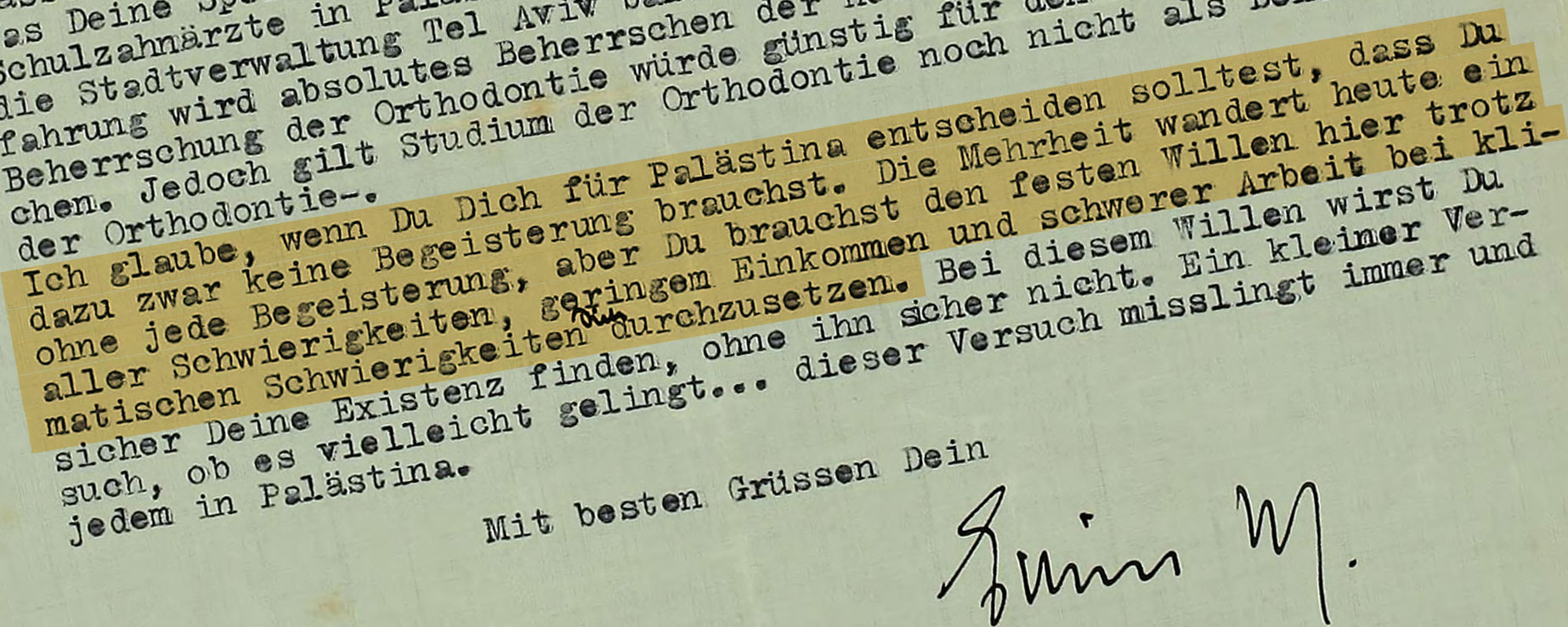

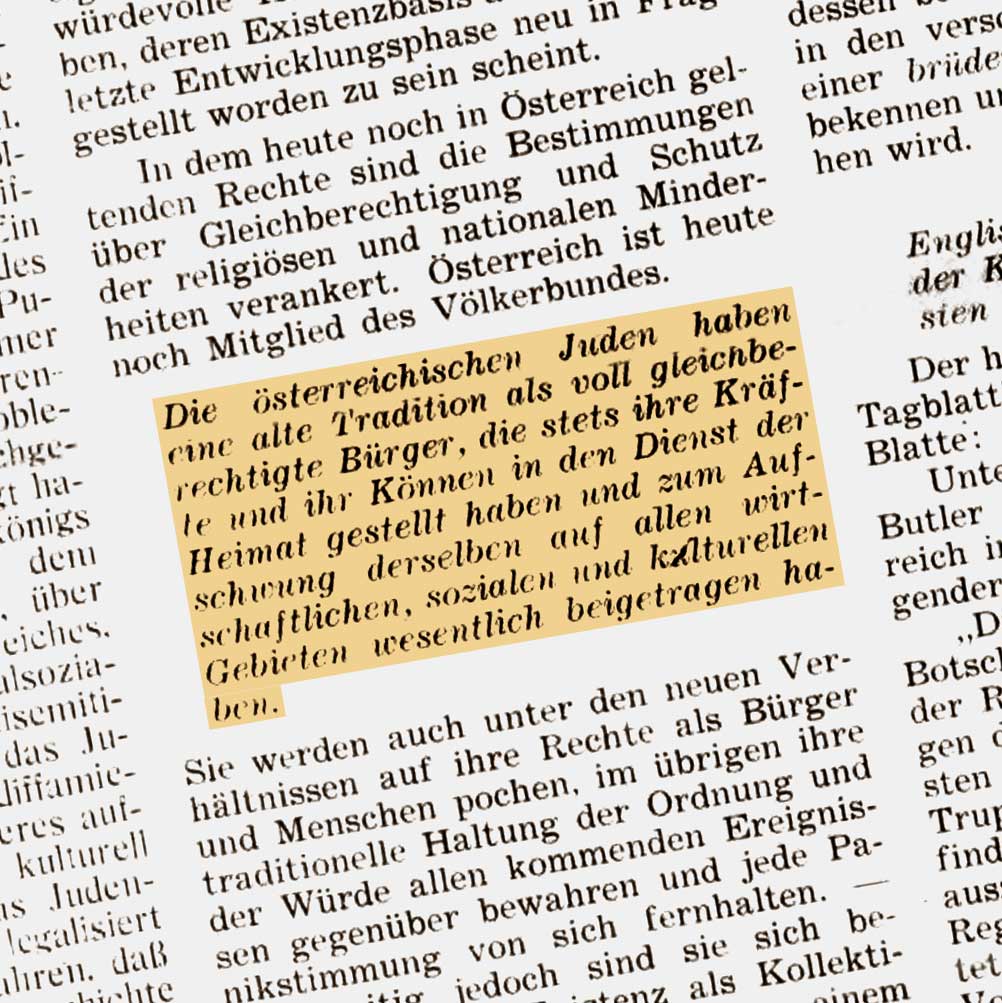

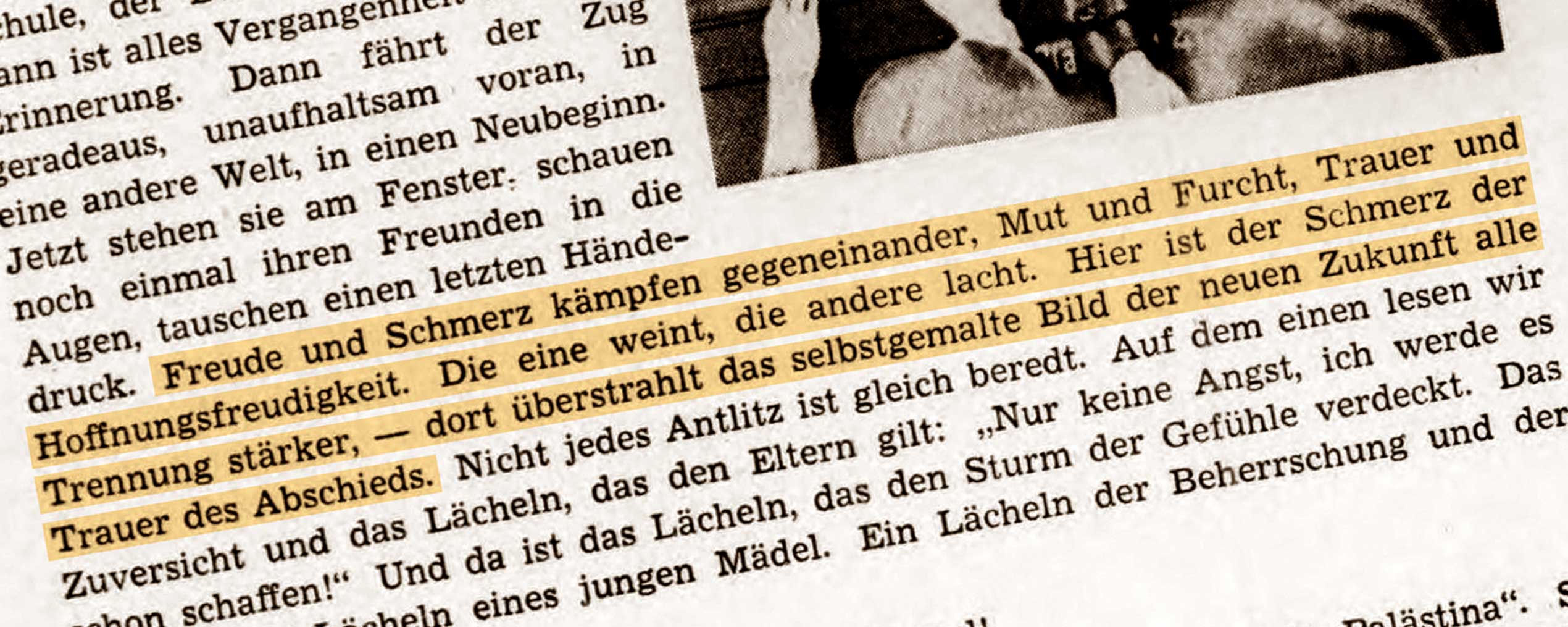

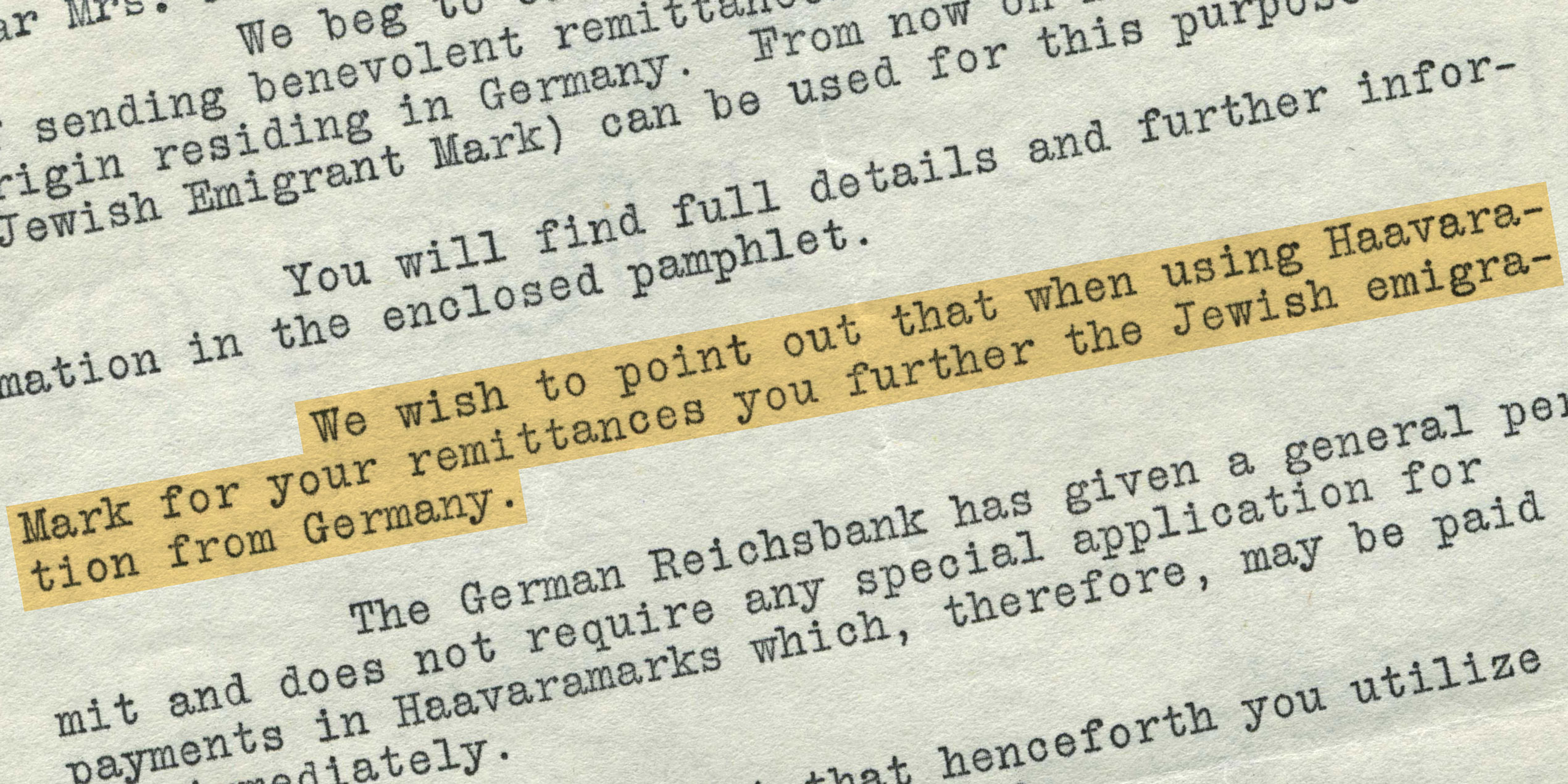

Selbst die völlige Schutzlosigkeit der deutschen Juden angesichts der Gewaltakte der Novemberpogrome führte nicht zu einer nennenswerten Anpassung der internationalen Flüchtlingspolitik. Die Jewish Agency for Palestine hatte daher von den Briten gefordert, 10,000 jüdischen Kindern aus Deutschland die sofortige Einreise nach Palästina zu gestatten. Wie die Jewish Telegraphic Agency am 14. Dezember berichtete, sah die britische Regierung als Mandatsmacht durch einen solchen Schritt ihren diplomatischen Balanceakt gegenüber den beteiligten Gruppen gefährdet und wies den Antrag ab. Sie erklärte sich jedoch bereit, die Kinder vorübergehend in England aufzunehmen.Viele jüdische Eltern waren zu der schmerzhaften Entscheidung bereit, ihre Sprößlinge allein ins Ausland zu schicken, um wenigstens ihnen die ständigen Anfeindungen und die physische Gefahr zu ersparen. Schon vor dem Vorstoß der Jewish Agency, im November, hatte die Regierung grünes Licht für die Einreise 5000 unbegleiteter Kinder unter 17 gegeben. Die erste Gruppe, 196 Kinder aus einem in der Pogromnacht zerstörten Waisenhaus in Berlin, war Anfang Dezember in Harwich an Land gegangen.

QUELLE

Institution:

Sammlung:

“Britain Rejects Plea to Admit 10,000 Child Refugees to Palestine; Fears Effect on Parleys”