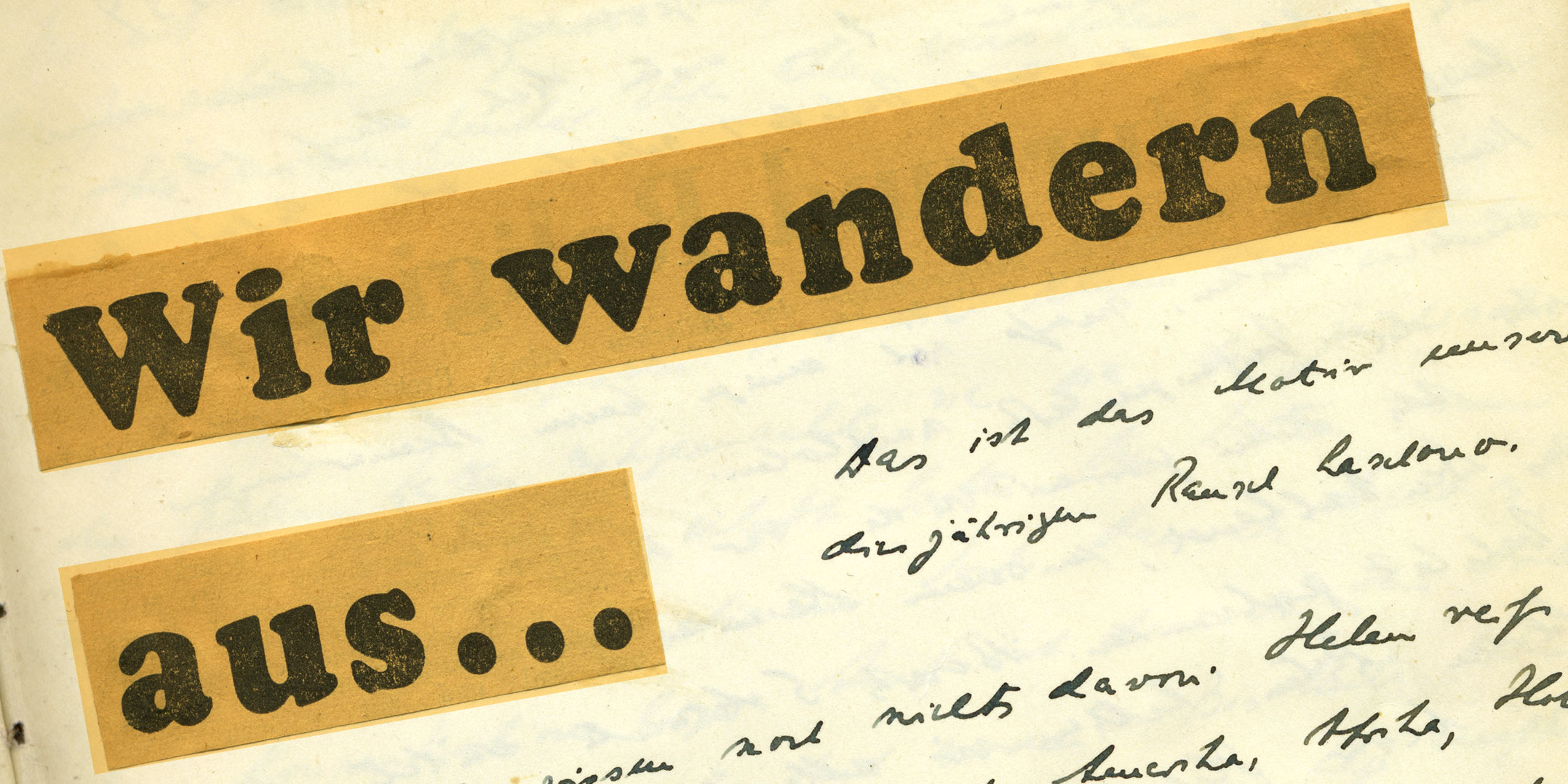

Heimweh

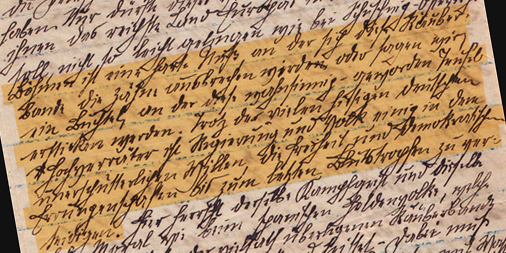

Erster Brief an ein emigriertes Kind

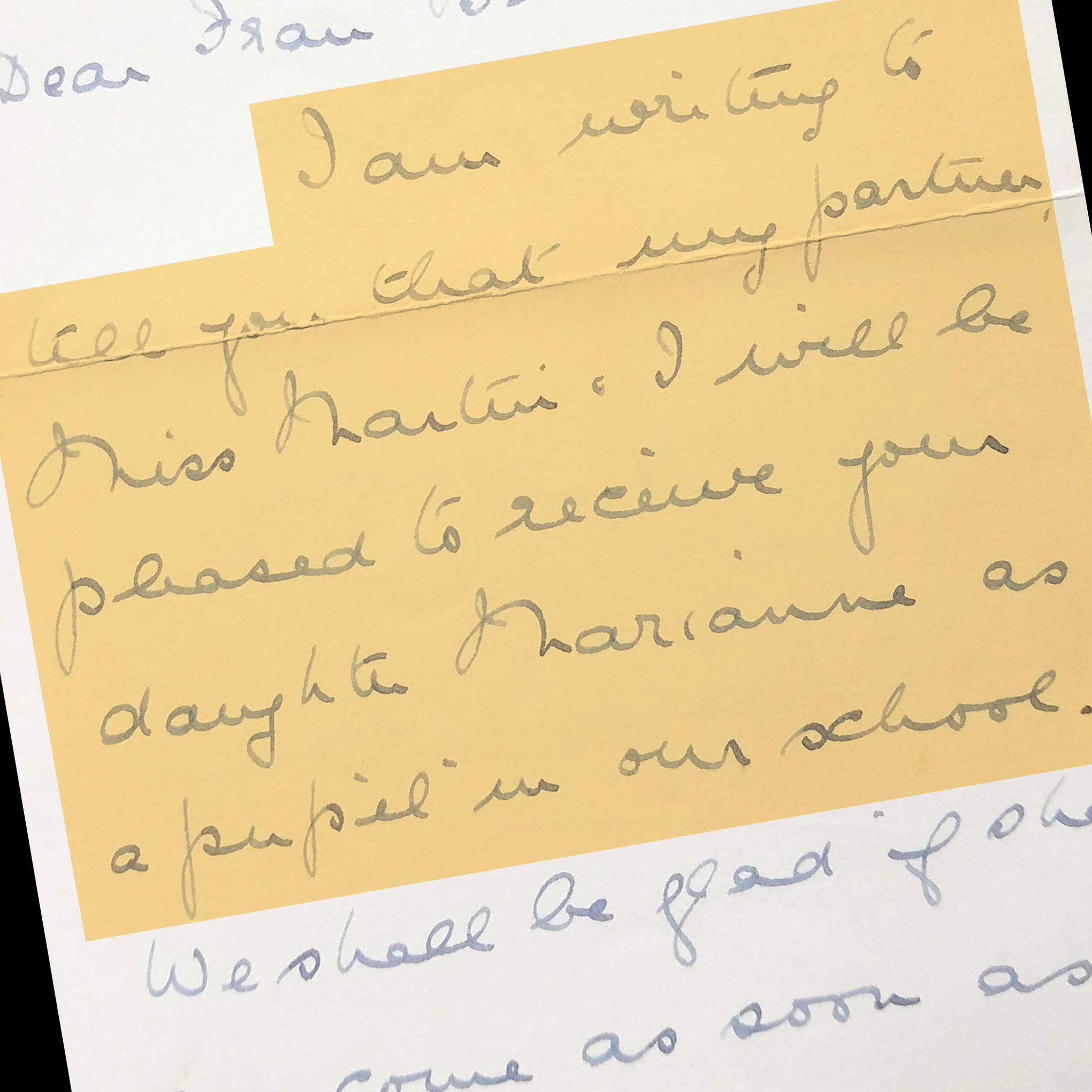

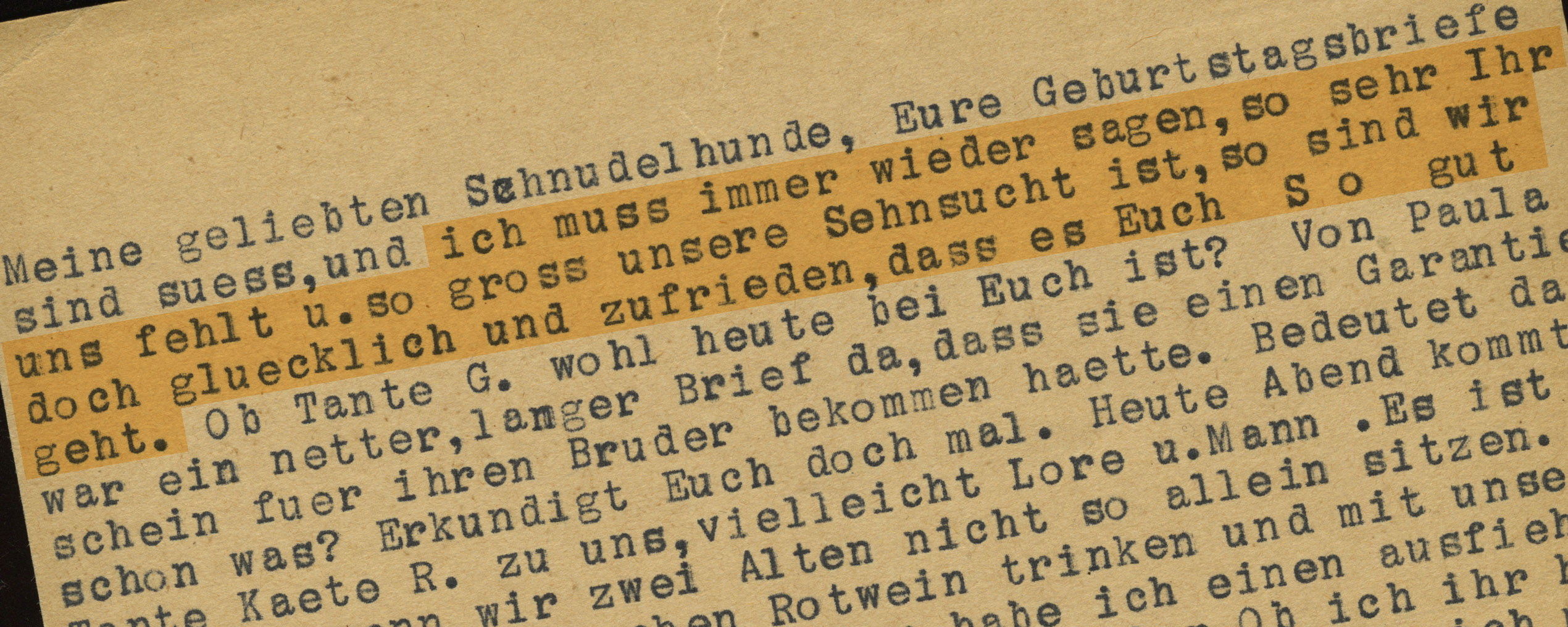

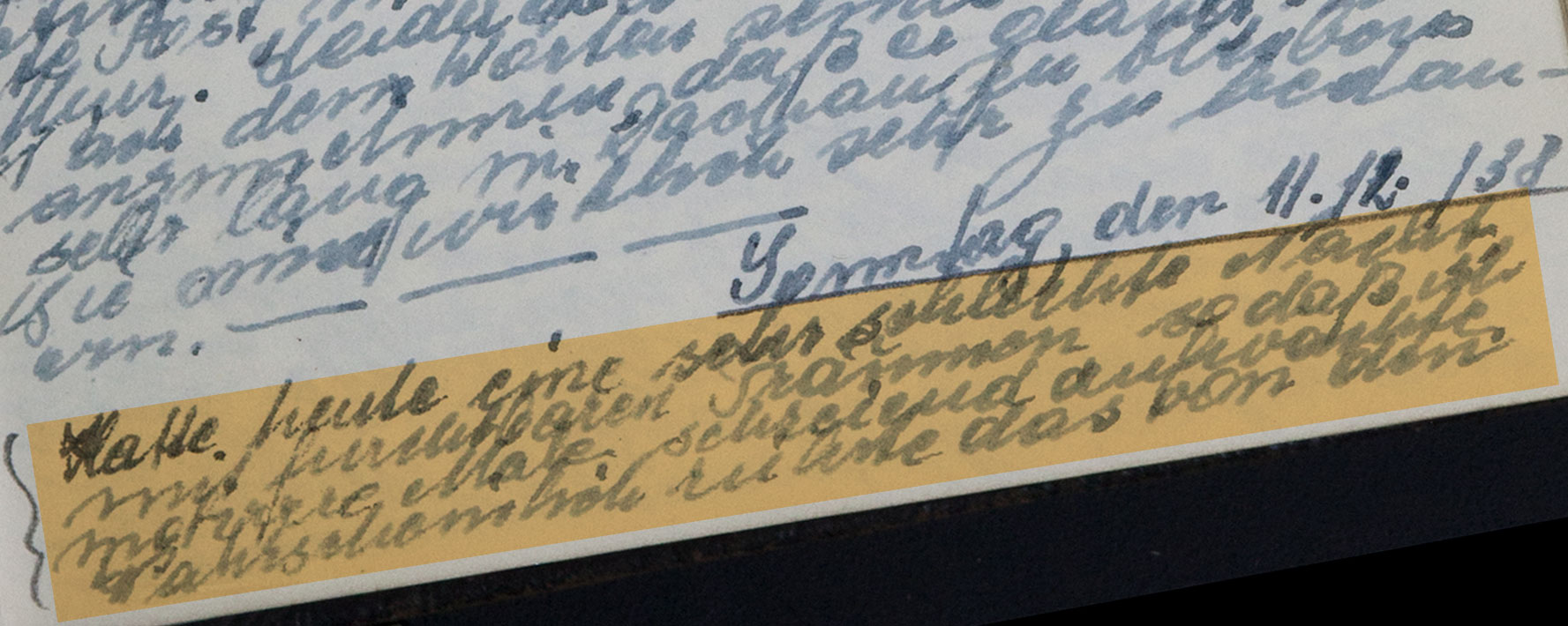

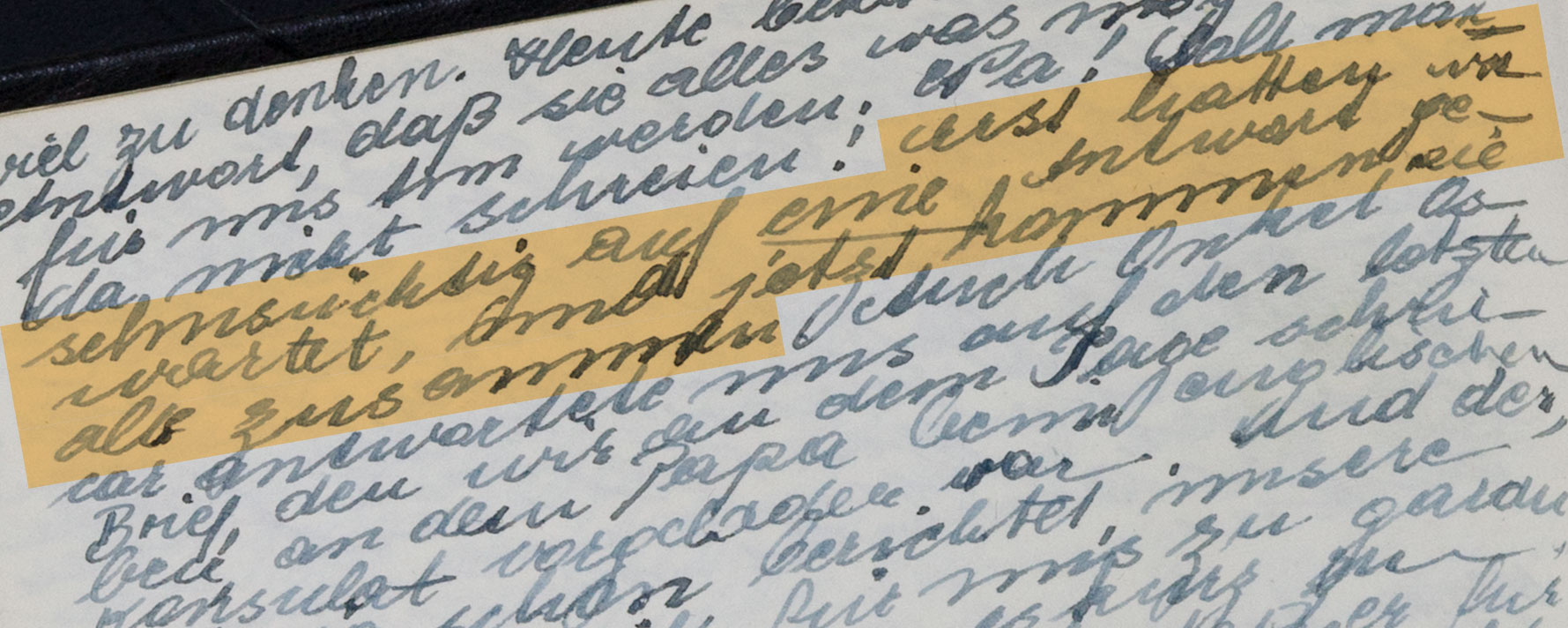

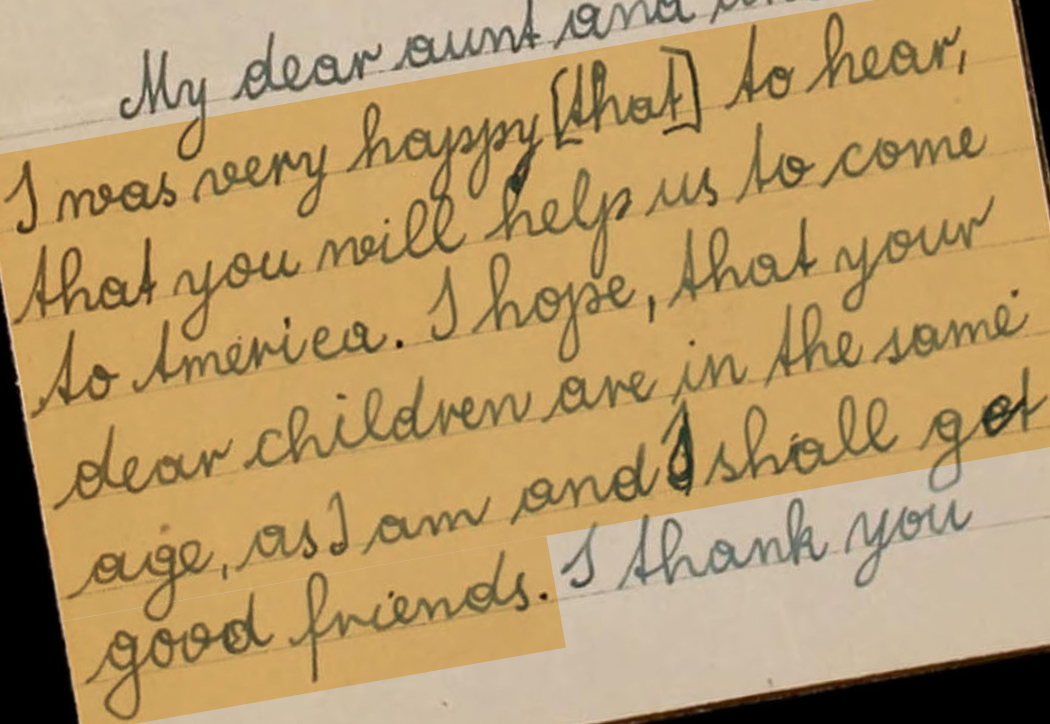

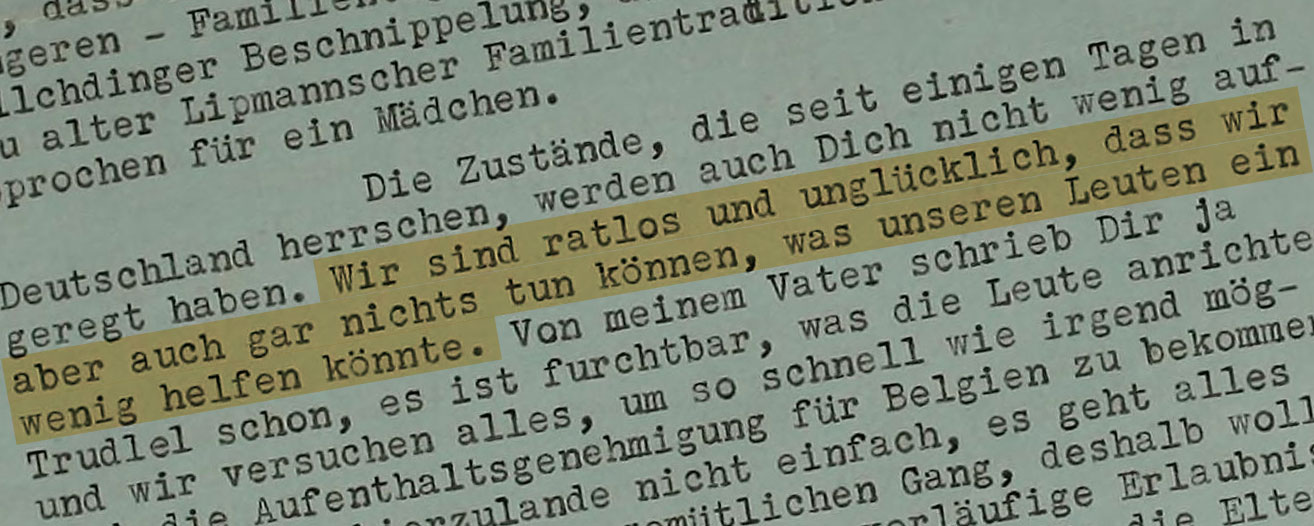

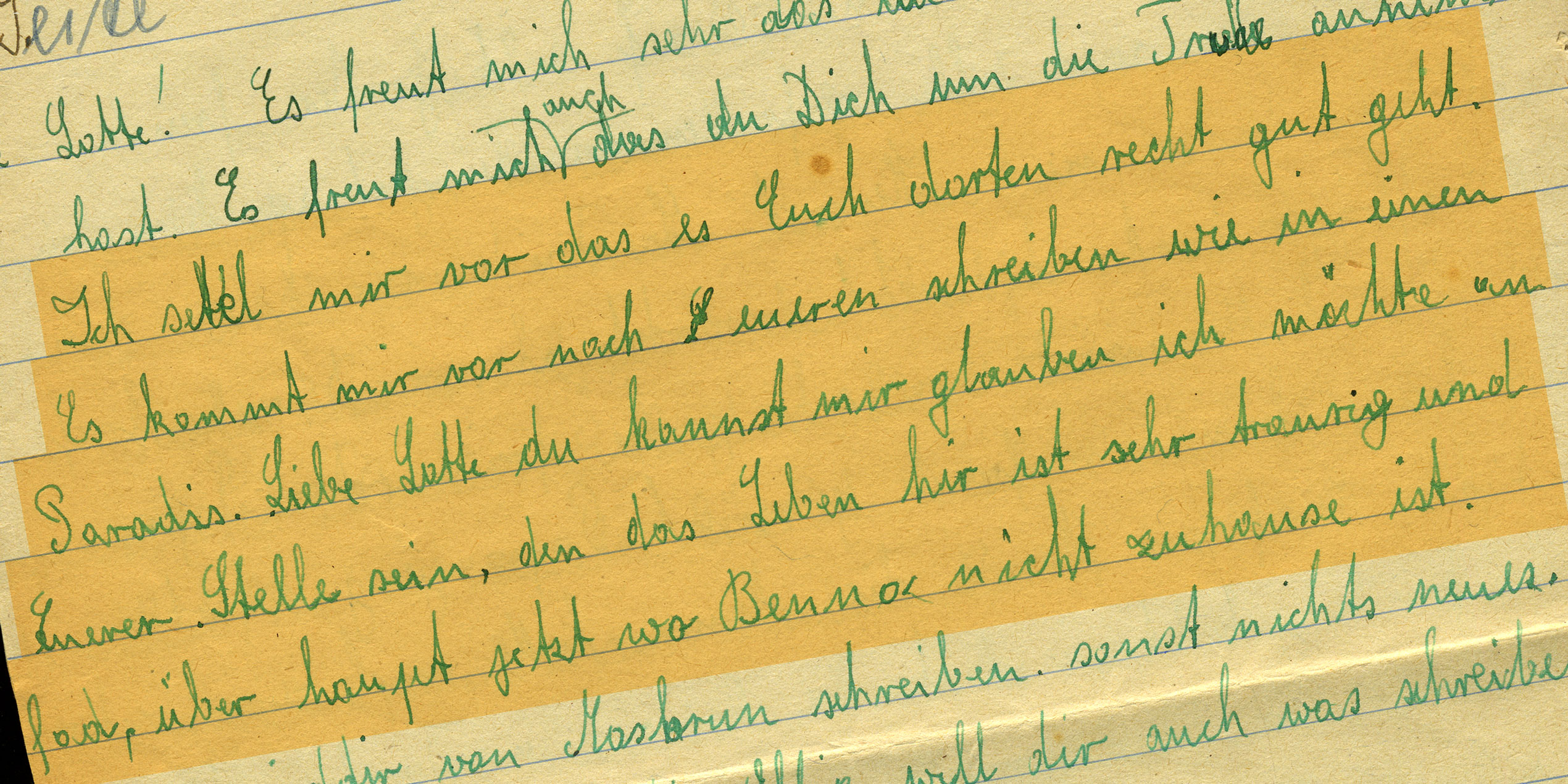

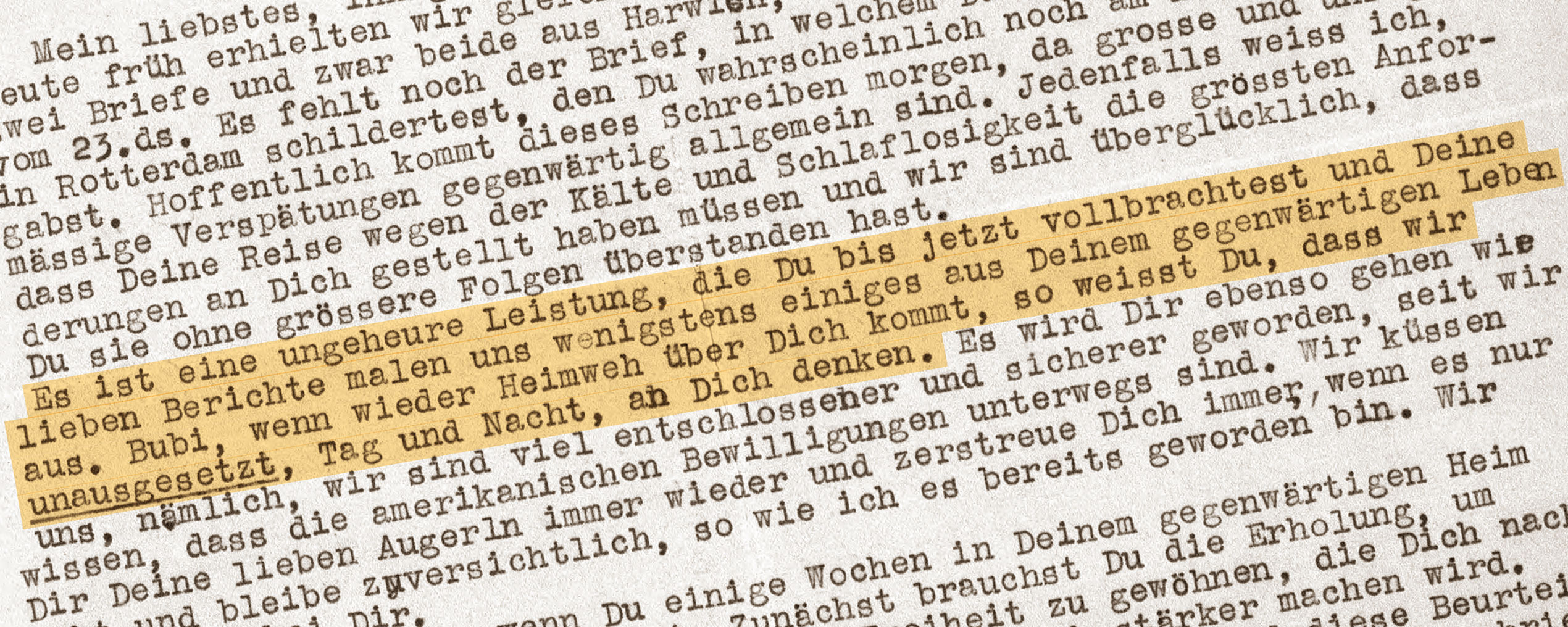

„Es ist eine ungeheure Leistung, die Du bis jetzt vollbrachtest und Deine lieben Berichte malen uns wenigstens einiges aus Deinem gegenwärtigen Leben aus. Bubi, wenn wieder Heimweh über Dich kommt, so weisst Du, dass wir unausgesetzt, Tag und Nacht, an Dich denken.“

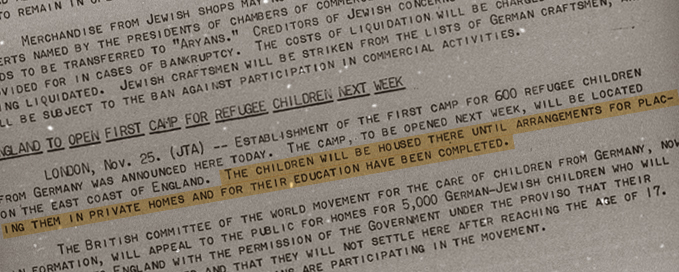

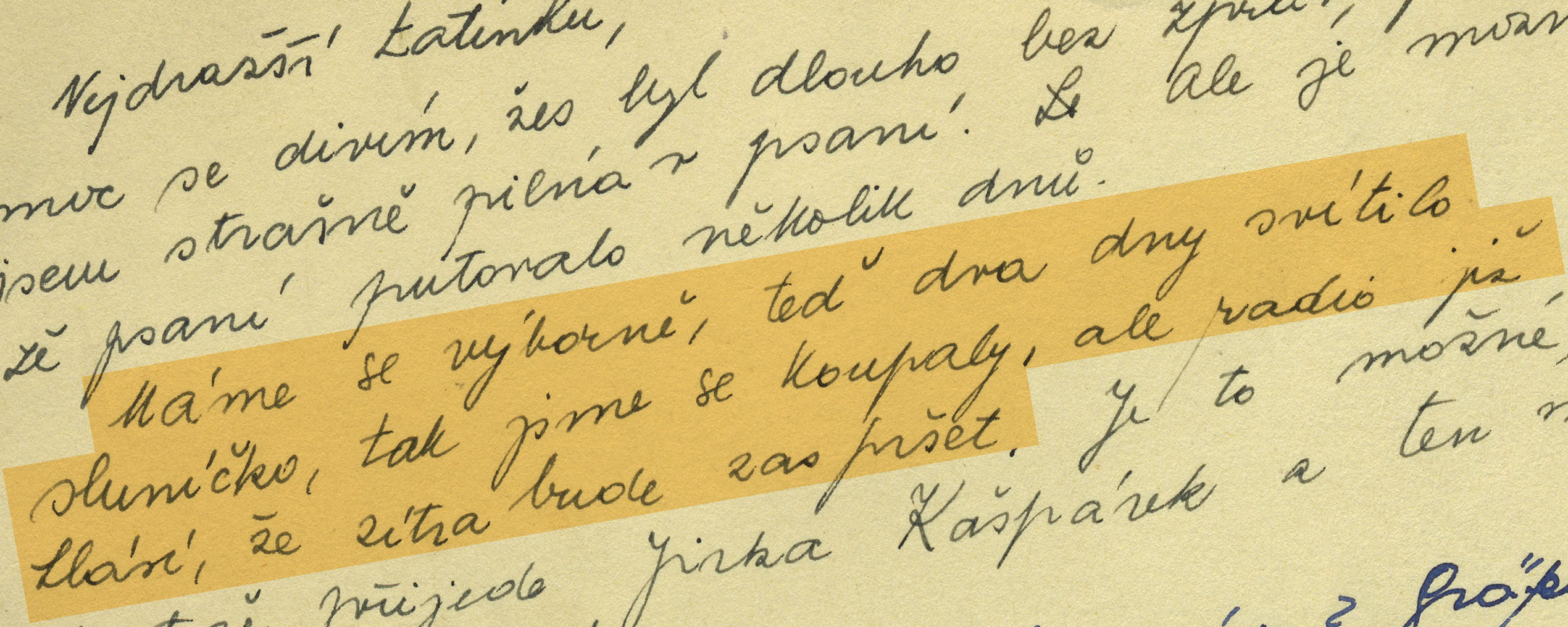

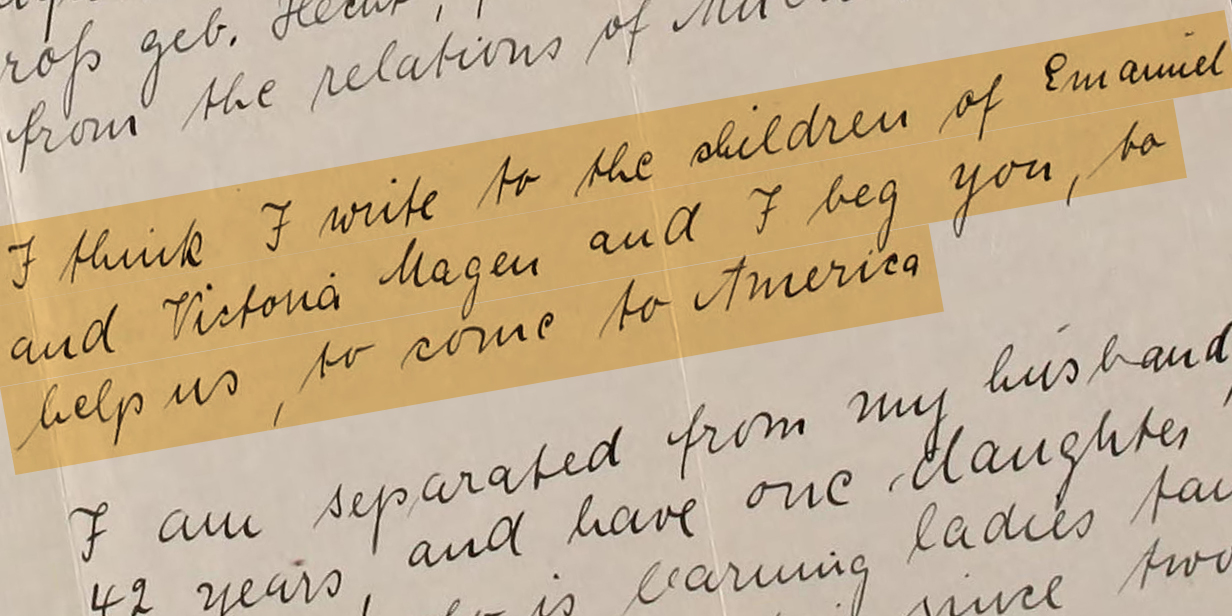

Wien/Dovercourt, Essex

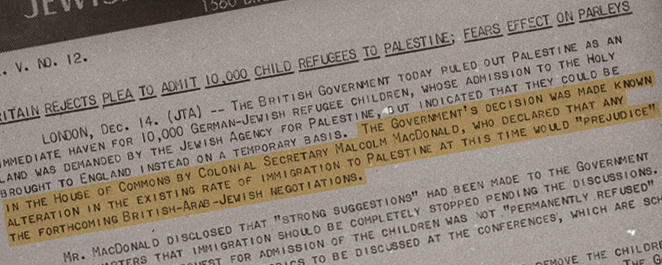

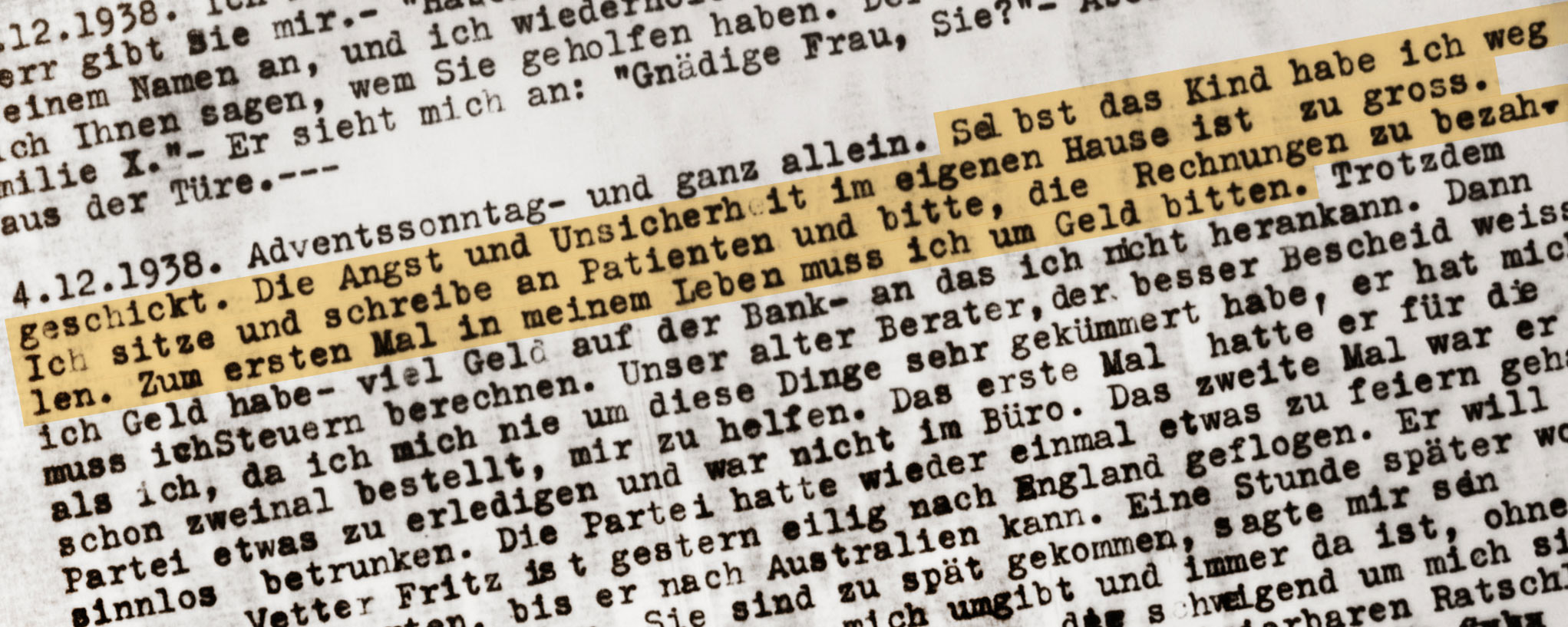

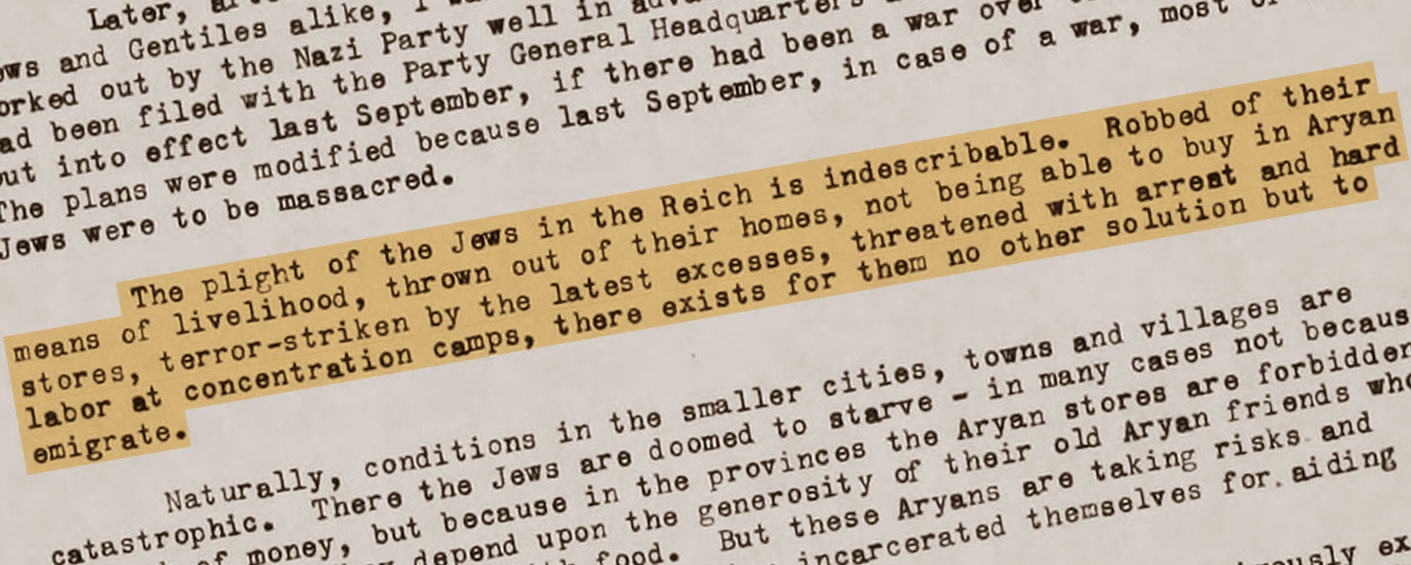

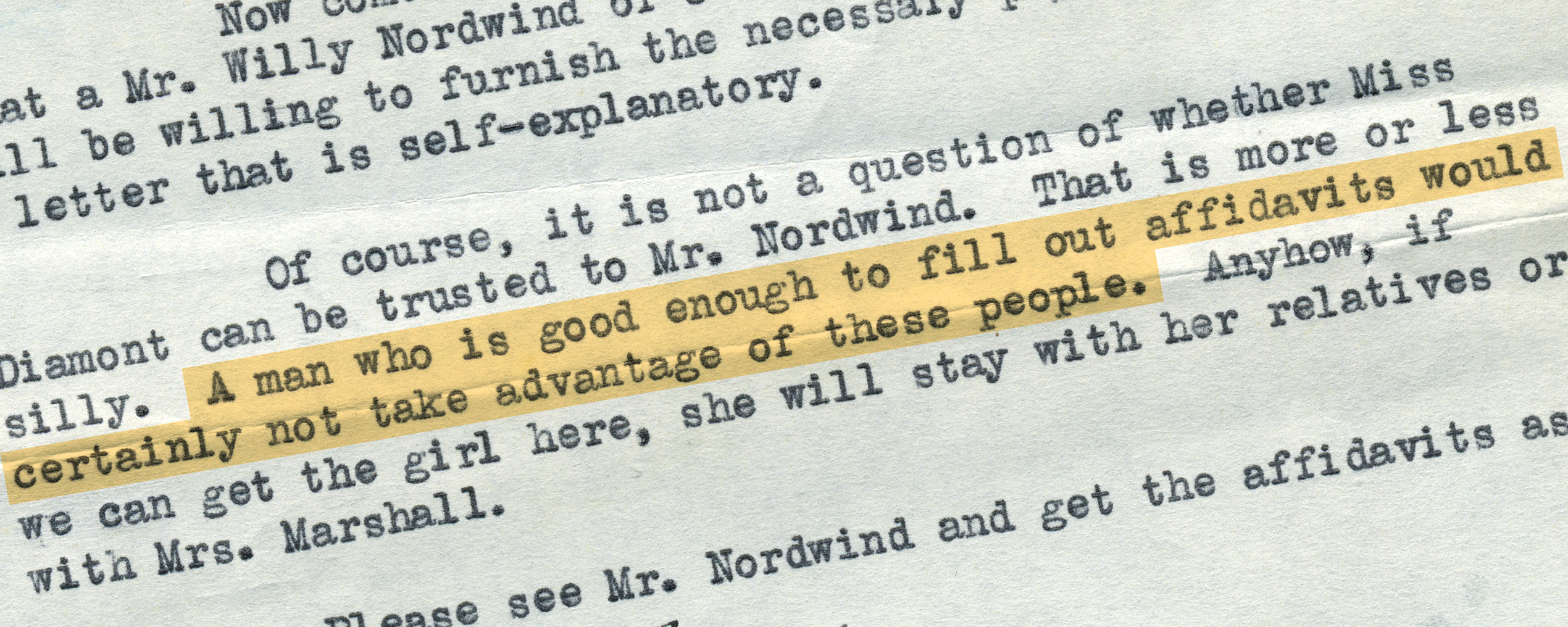

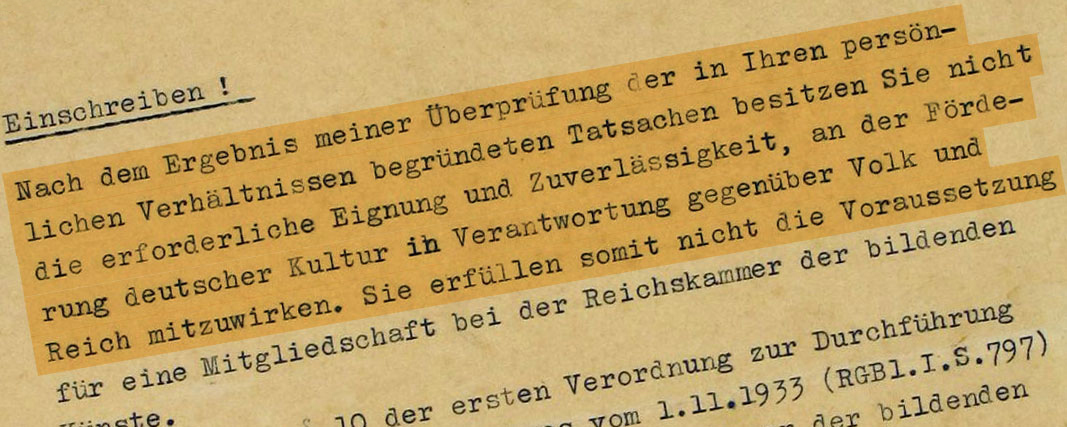

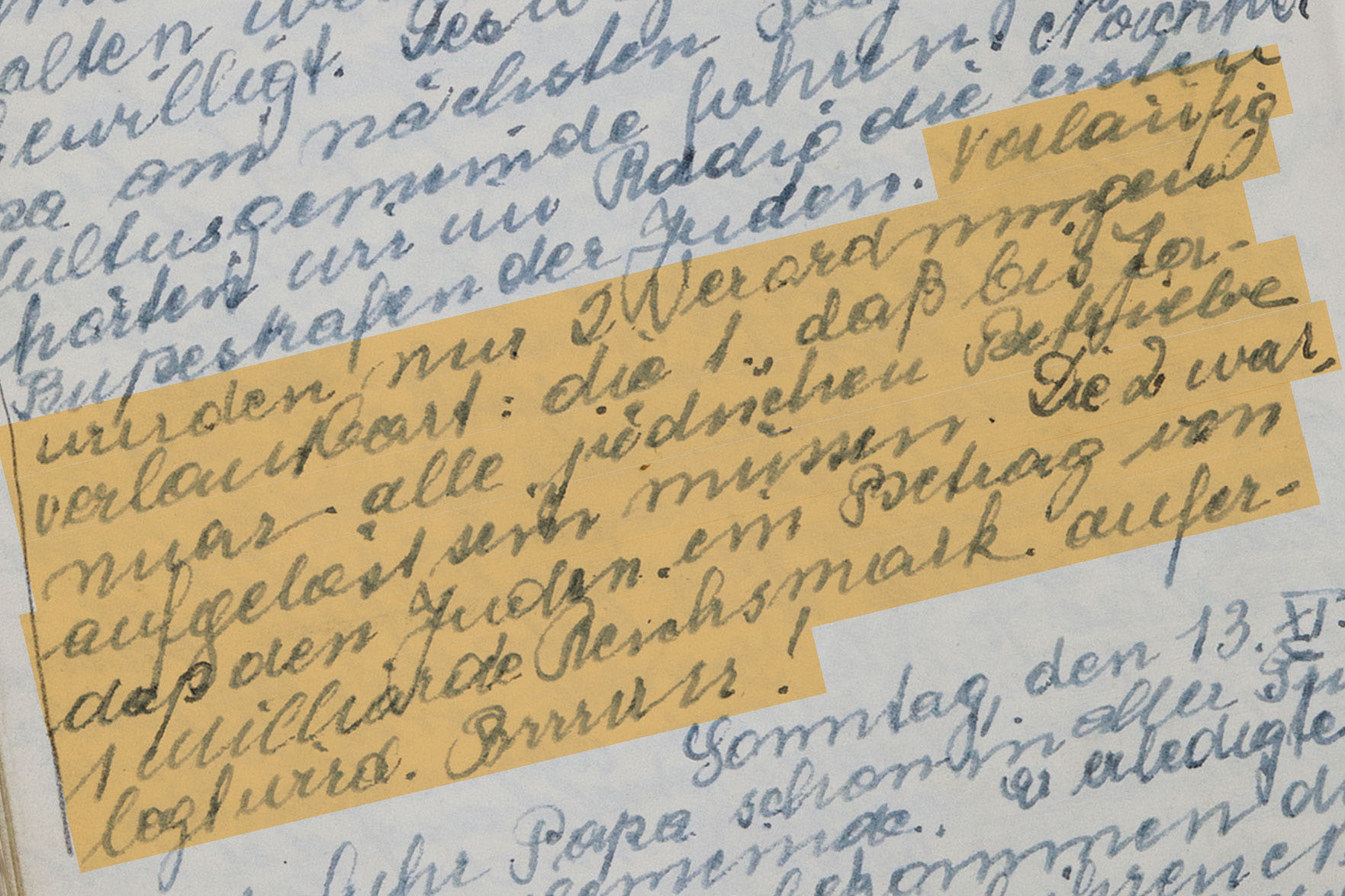

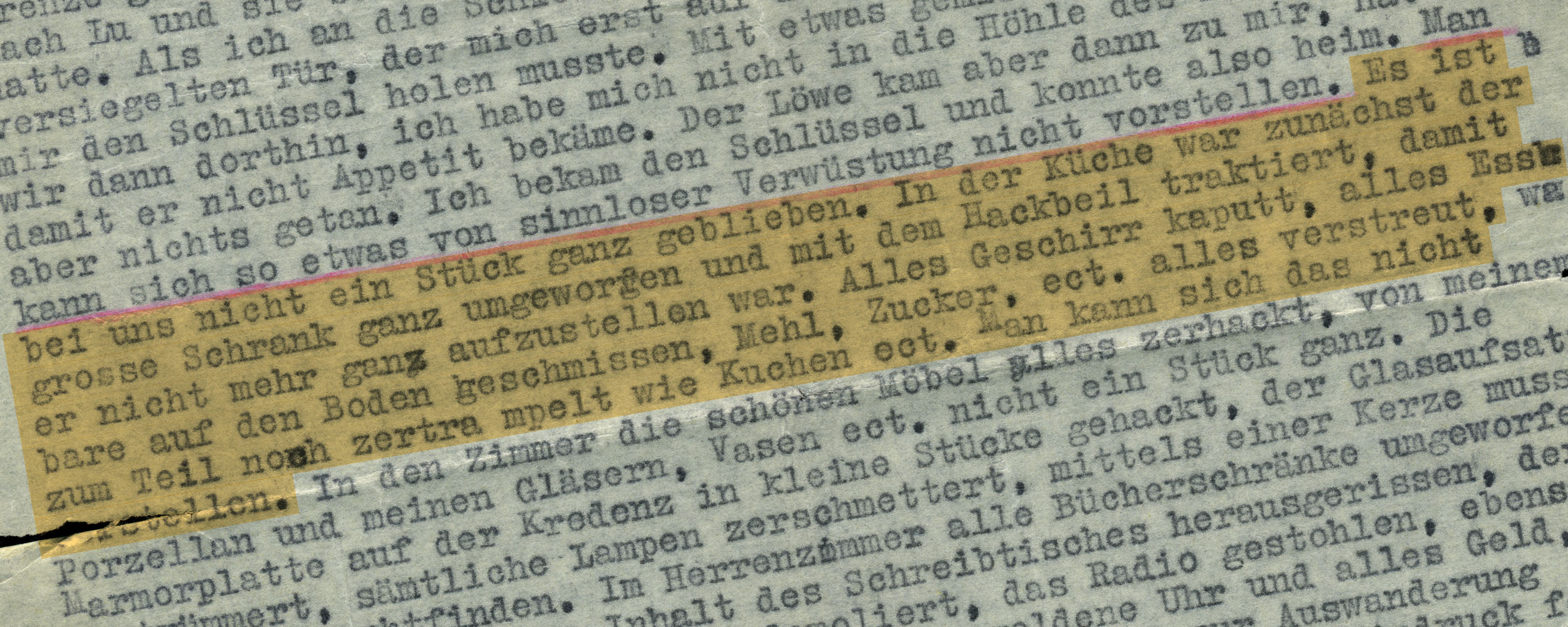

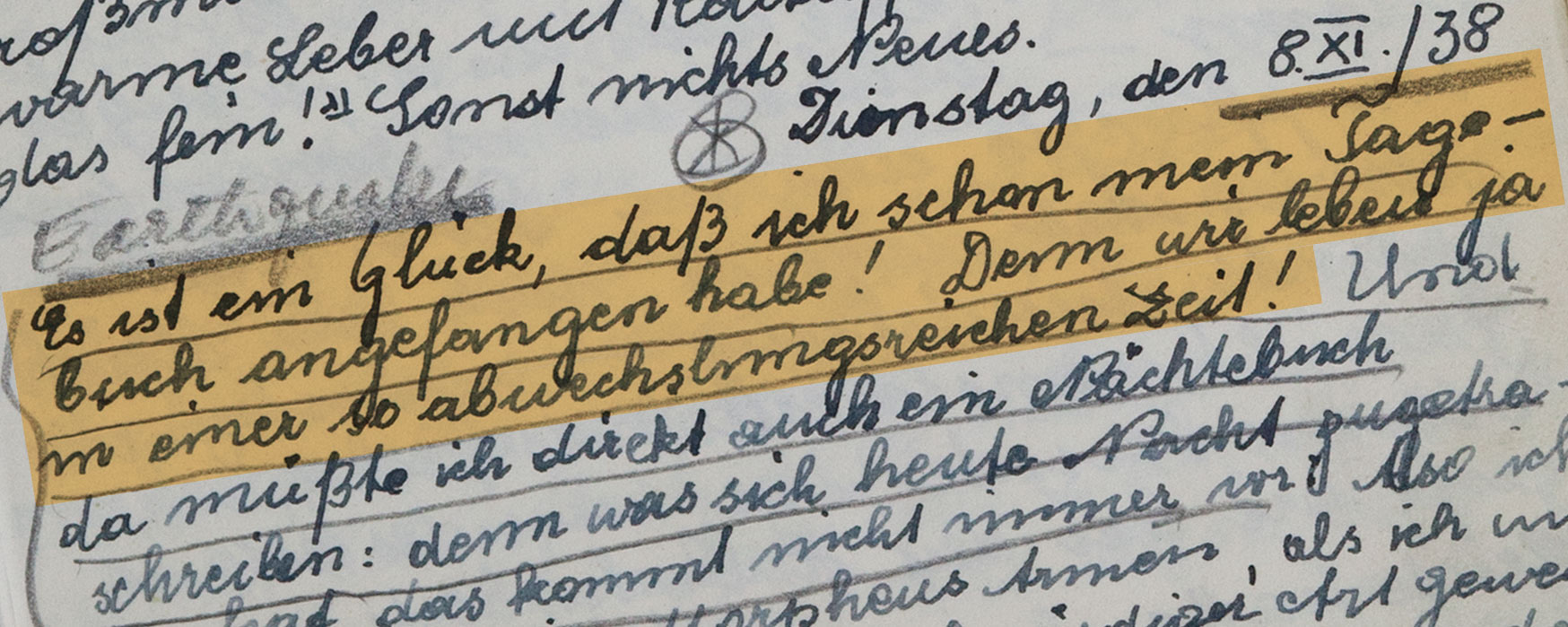

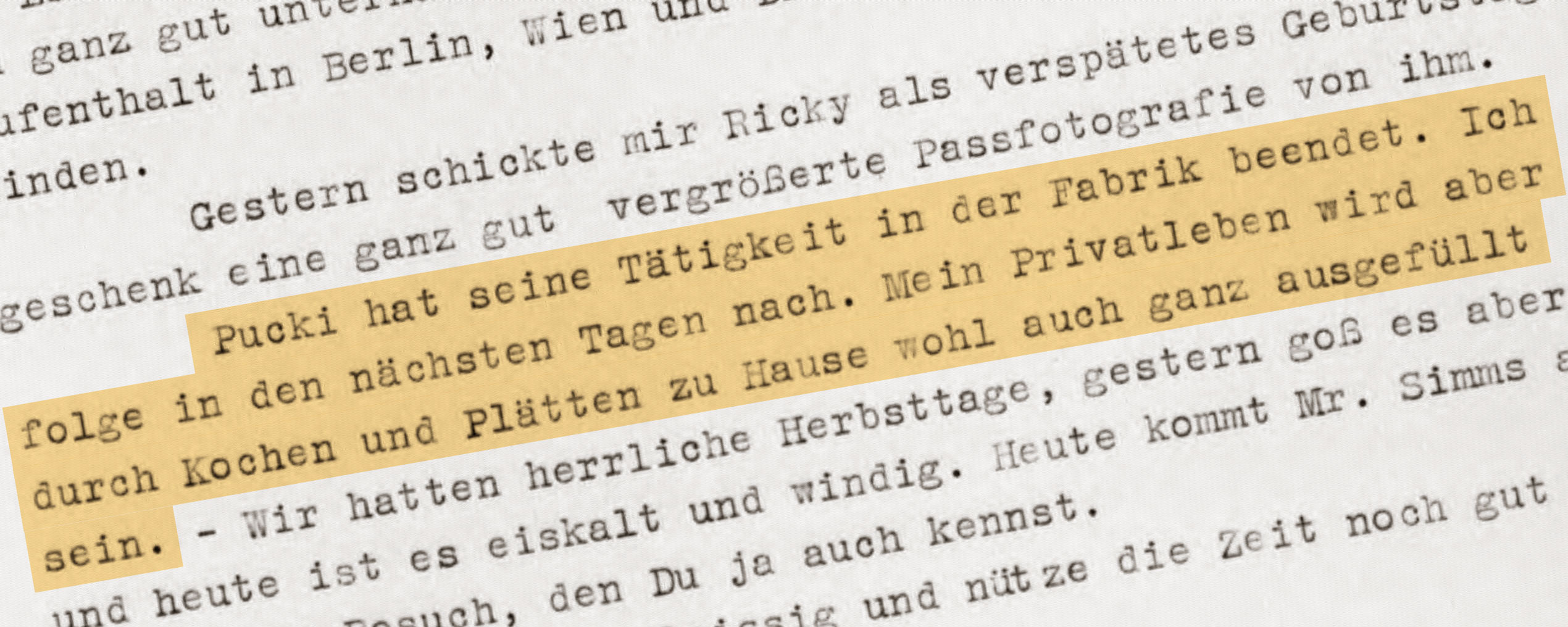

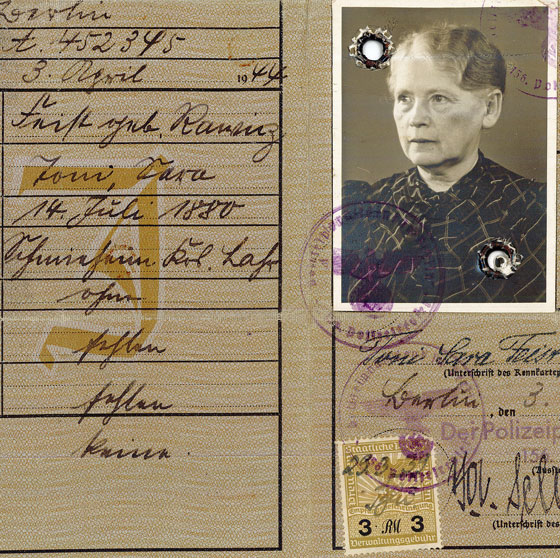

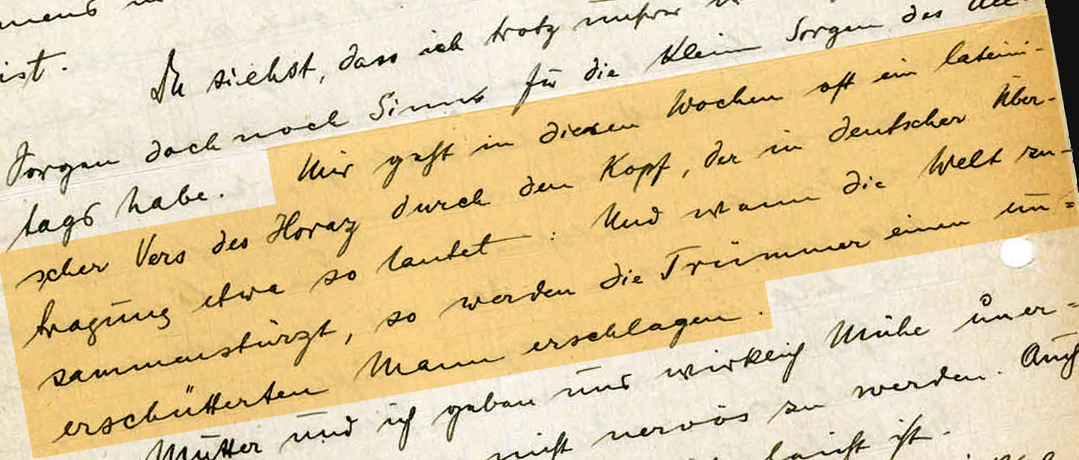

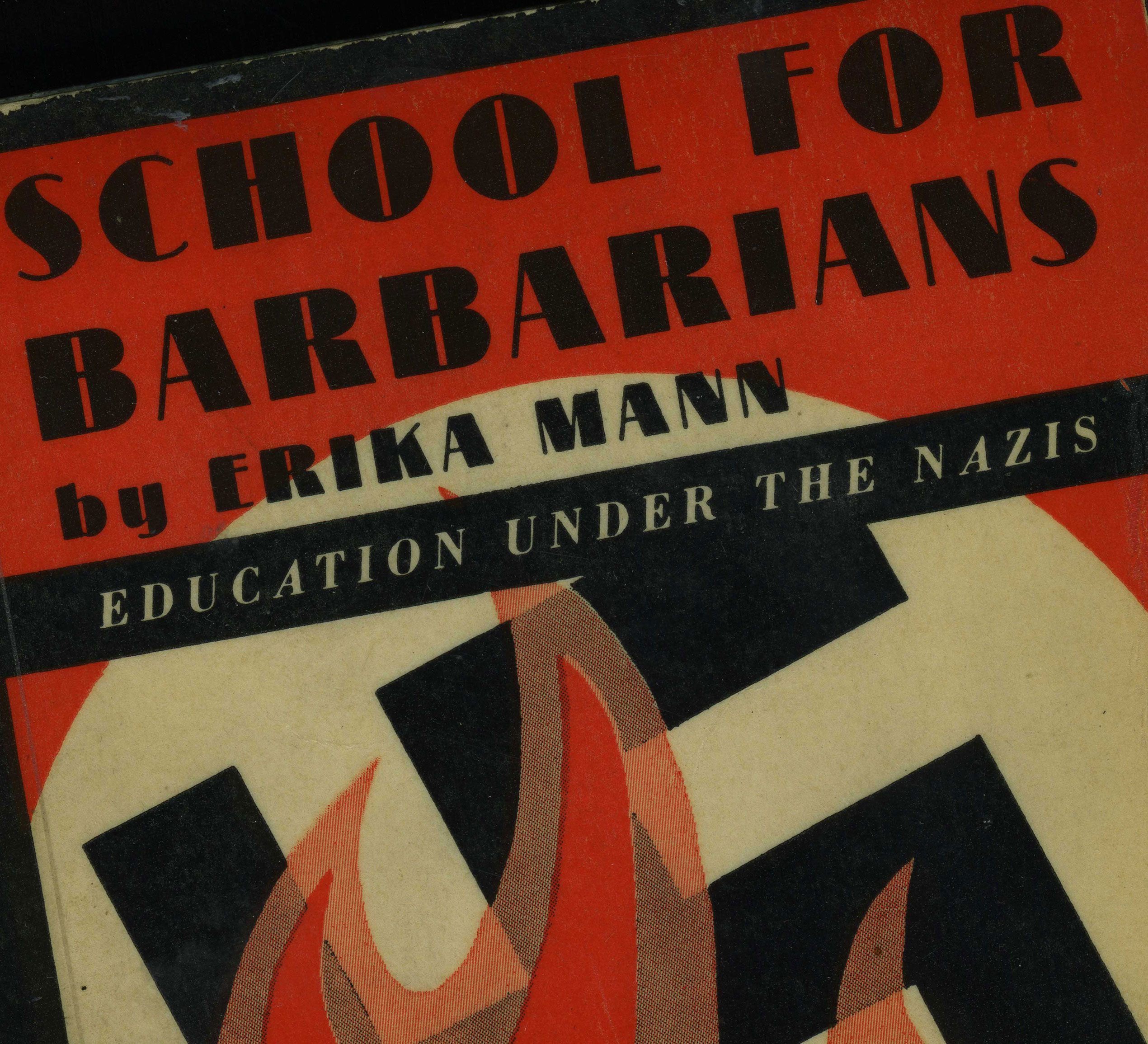

Mit 16 Jahren war Heinz Ludwig Katscher unter den älteren deutsch-jüdischen Kindern, denen die britische Regierung vorübergehendes Asyl zu gewähren bereit war. Seine Eltern, der Ingenieur Alfred Katscher und seine Frau Leopoldine, wie auch seine jüngere Schwester Liane waren in Wien zurückgeblieben. Offensichtlich hatte der Junge auf der Reise mit einer Gruppe von Kindern, die allesamt zu jung waren, um allein an einen ihnen unbekannten Ort zu reisen, in seinen ersten Briefen nach Hause Heimweh ausgedrückt: in seinem ersten Antwortbrief nach England bezieht sich der Vater liebevoll und beruhigend auf das Thema. Obwohl Herr Katscher seinen Sohn eindeutig vermisst, ist sein Ton optimistisch: angeblich seien die amerikanischen „Bewilligungen“ unterwegs , dank derer die Familie „entschlossener und sicherer“ geworden sei. Überschwänglich lobt er die Leistung des Sohnes, ohne die Familie nach England gereist zu sein und drückt sein Vertrauen in die Fähigkeit des Heranwachsenden aus, hinsichtlich seiner Zukunft in England die richtigen Entscheidungen zu fällen.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Ludwig Katscher, AR 6336

Original:

Archivbox 1, Ordner A