Einzelhachscharah in England

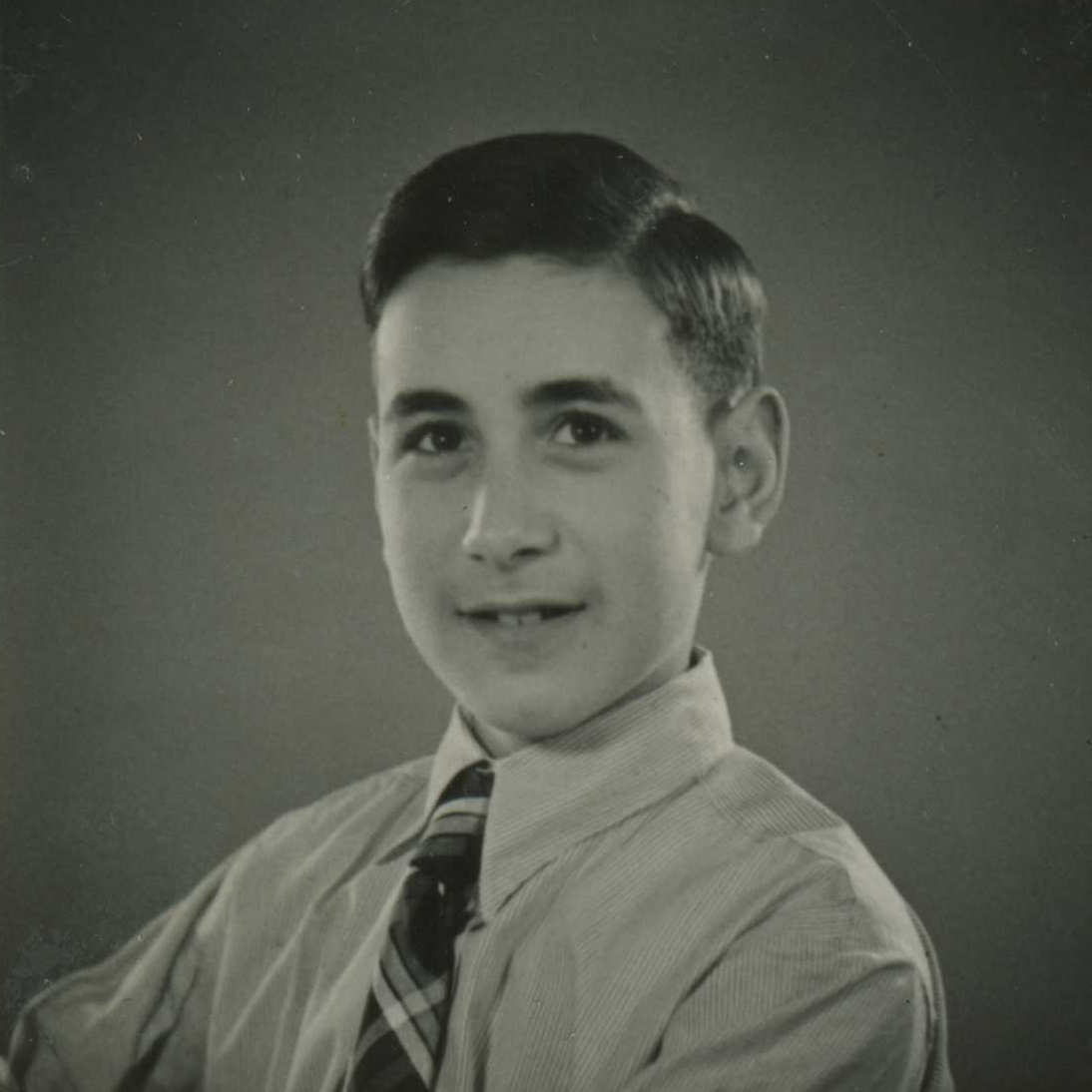

Die 17-jährige Marianne leidet allein in der Fremde

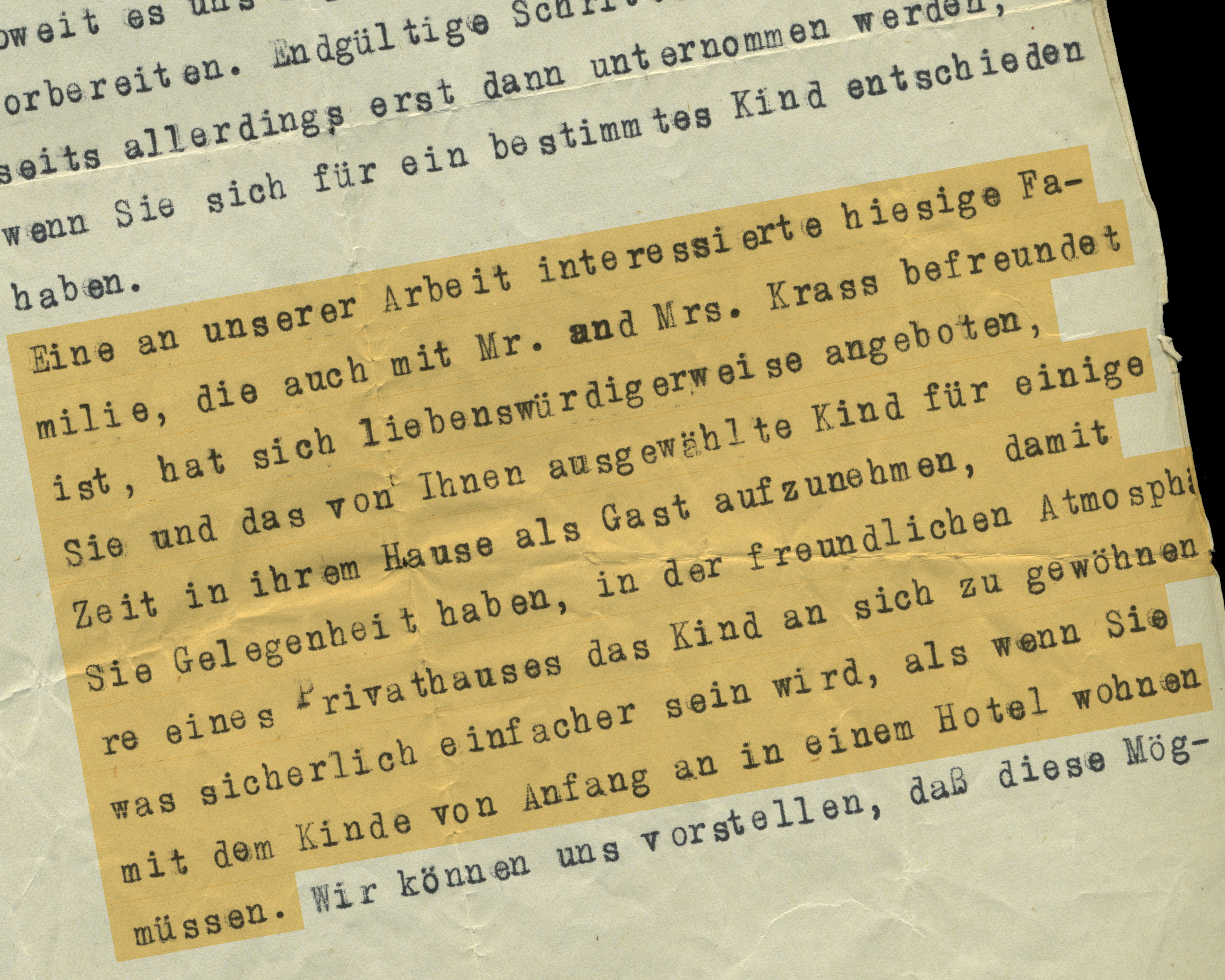

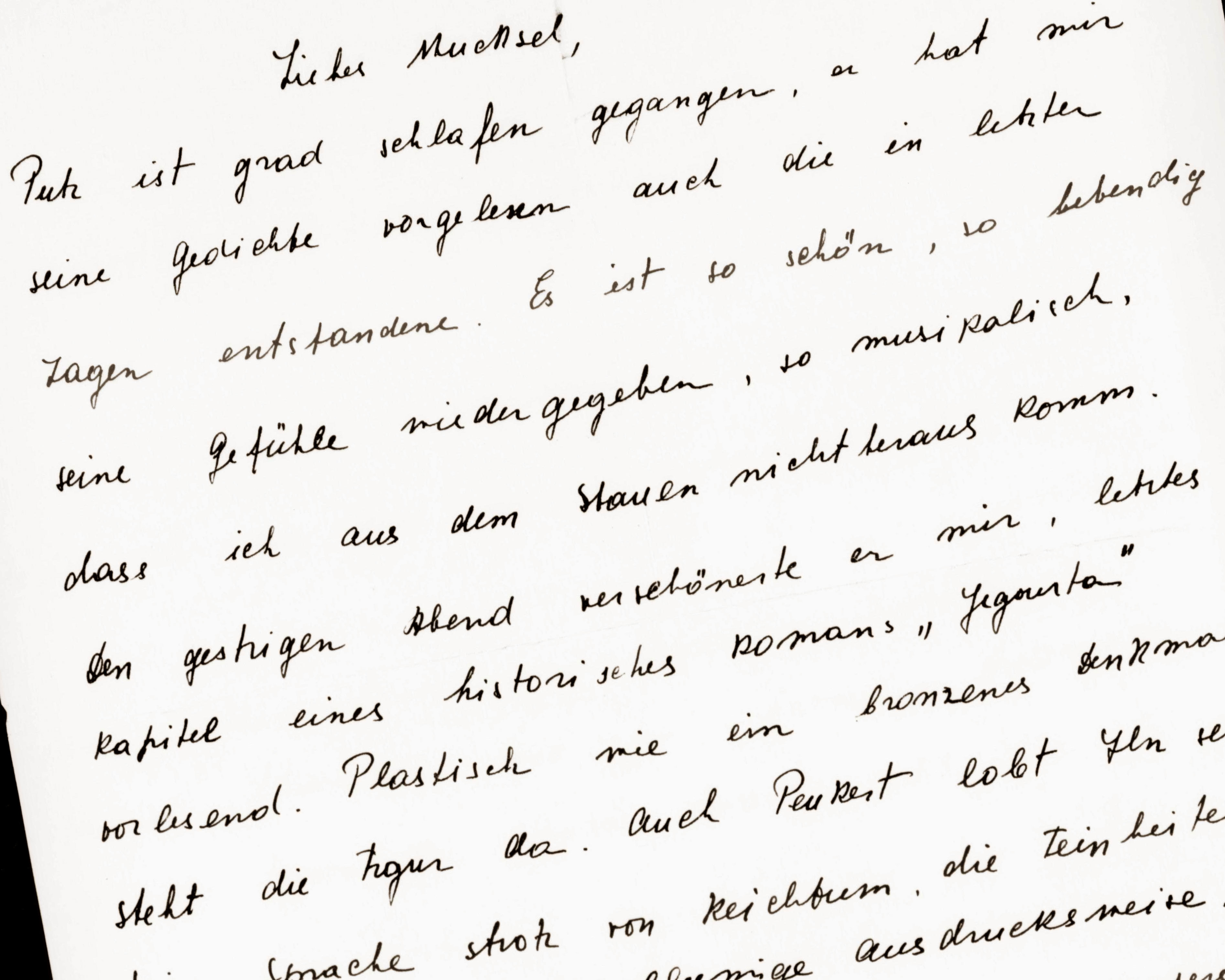

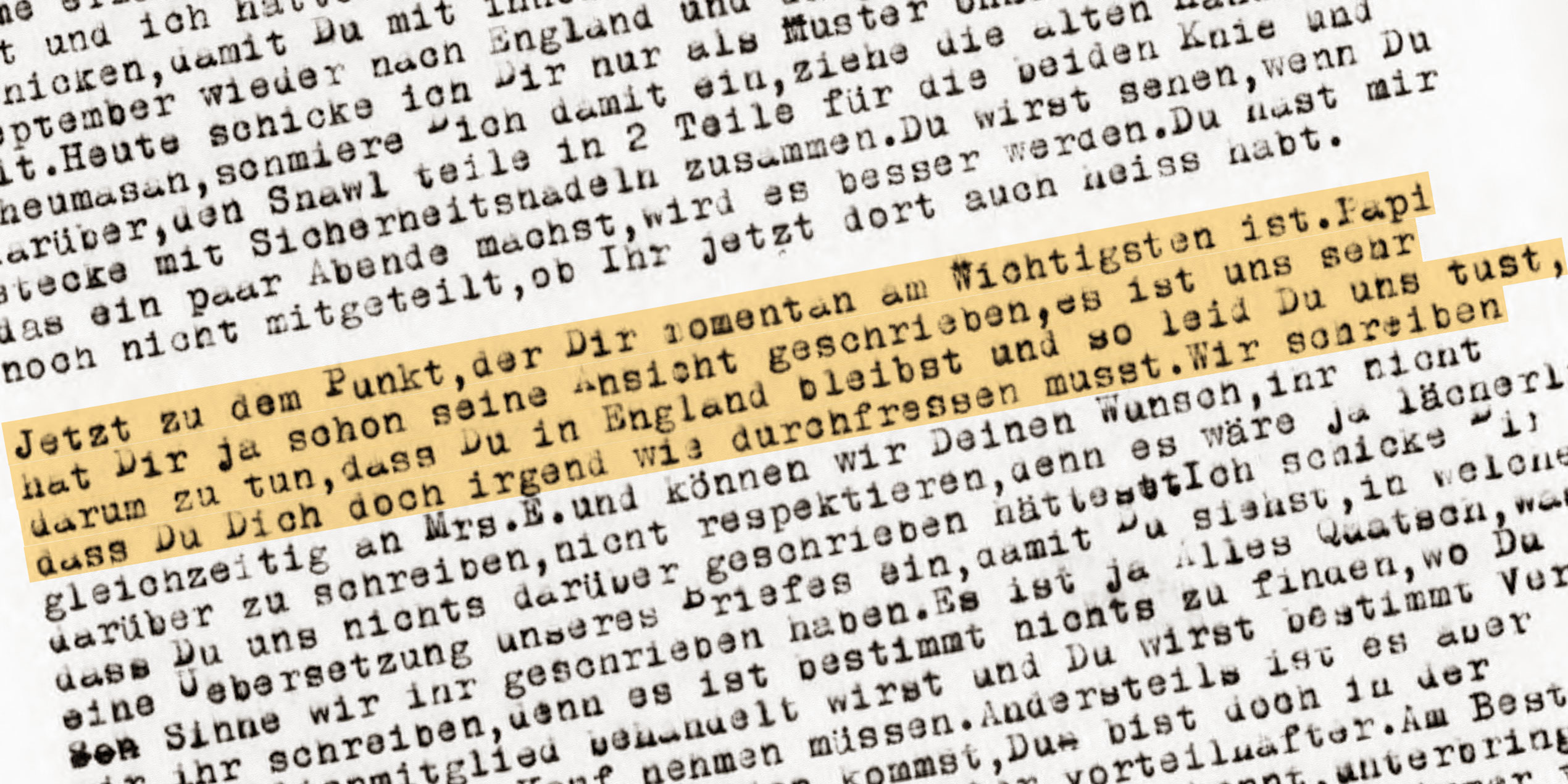

„Jetzt zu dem Punkt, der Dir momentan am wichtigsten ist. Papi hat Dir ja schon seine Ansicht geschrieben, es ist uns sehr darum zu tun, dass Du in England bleibst und so leid Du uns tust, dass Du Dich doch irgendwie durchfressen musst.“

Teplitz

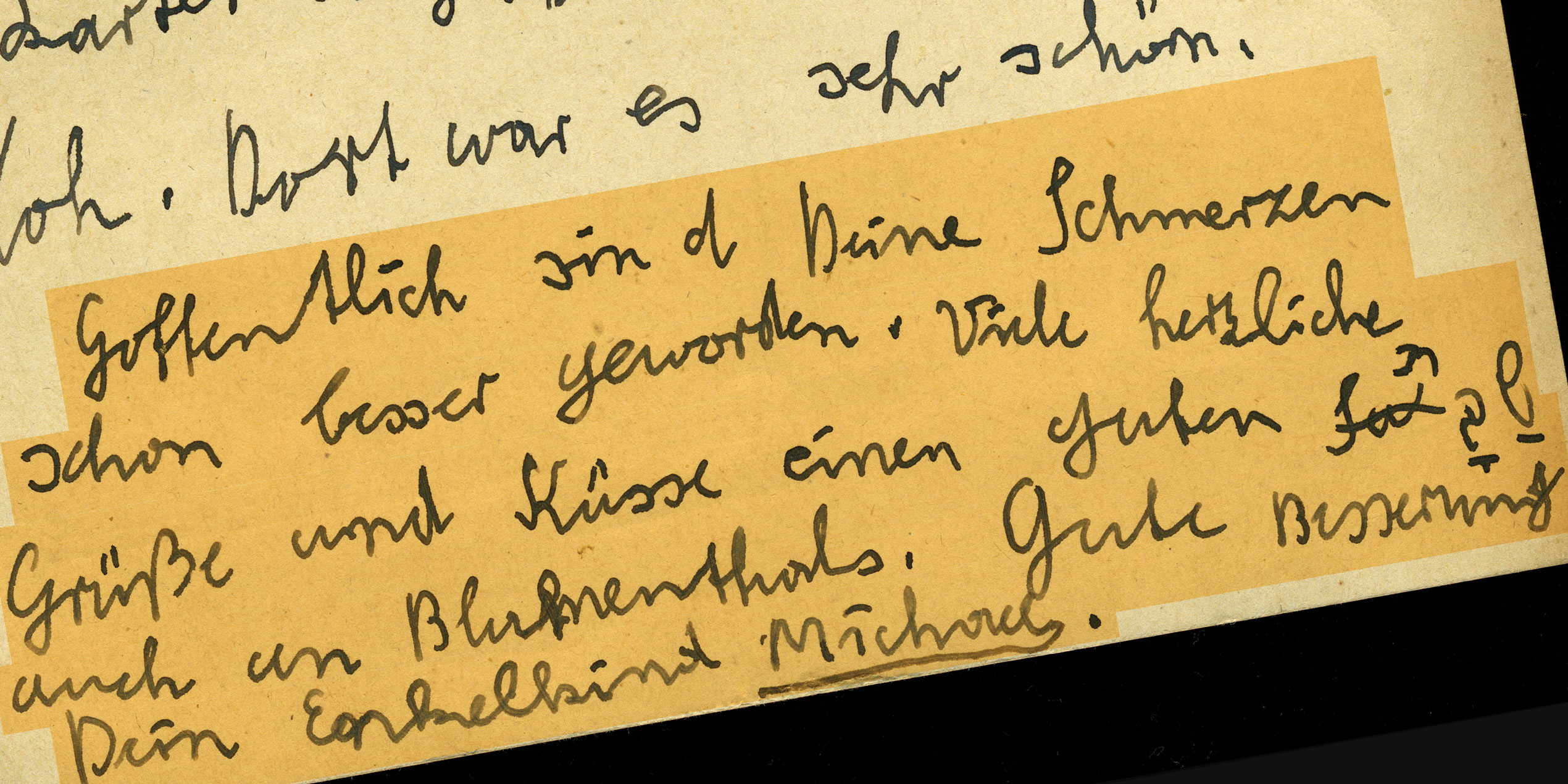

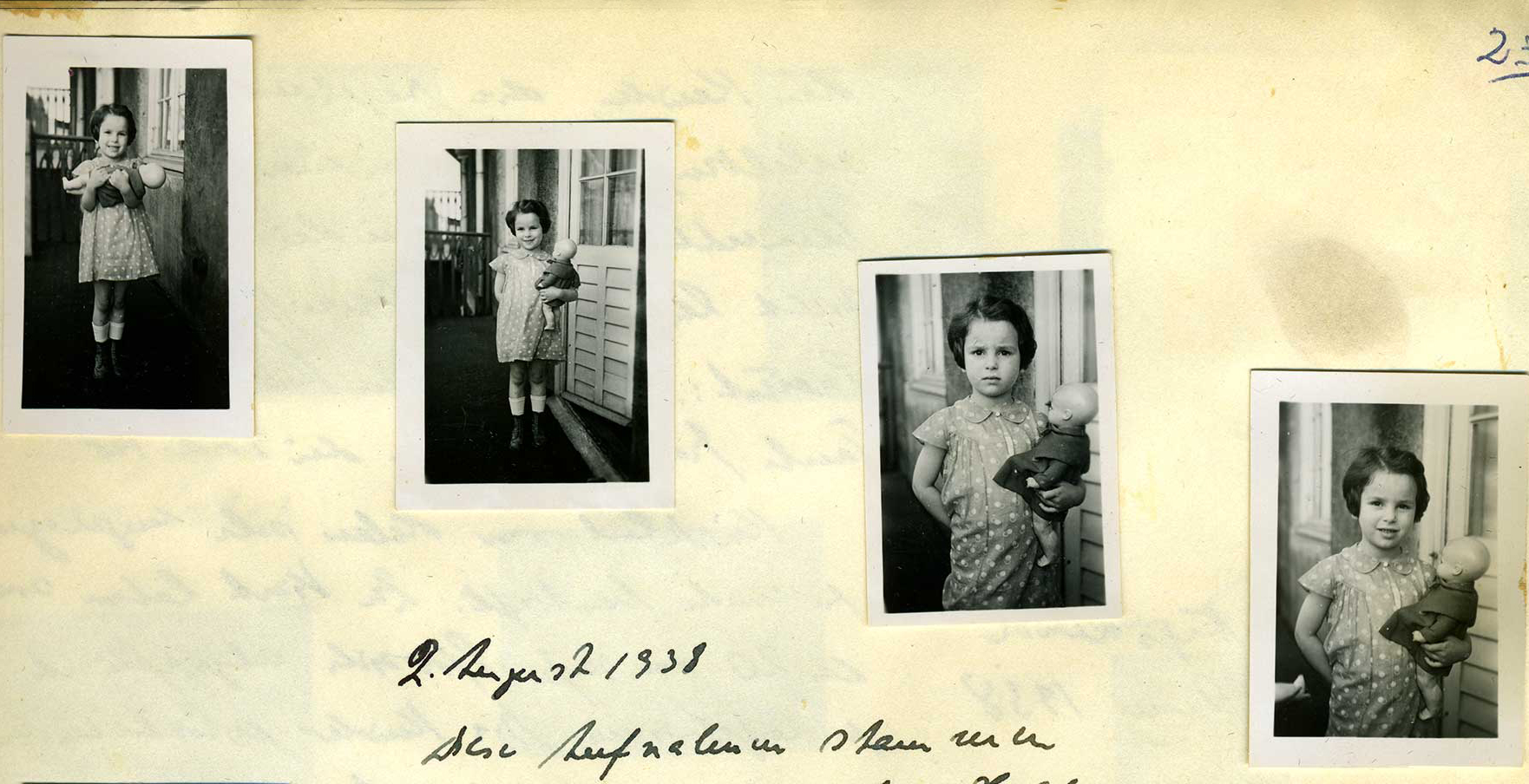

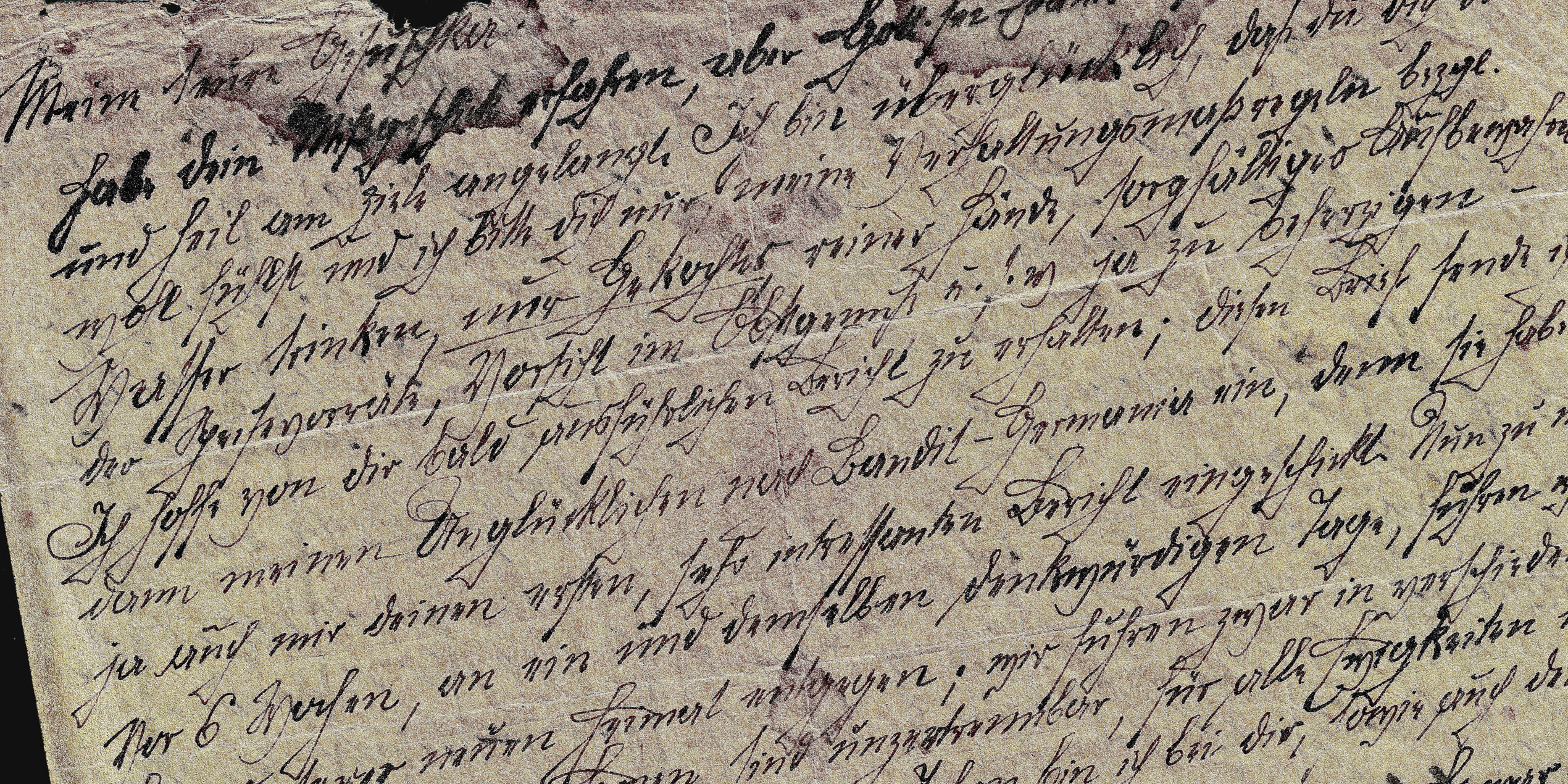

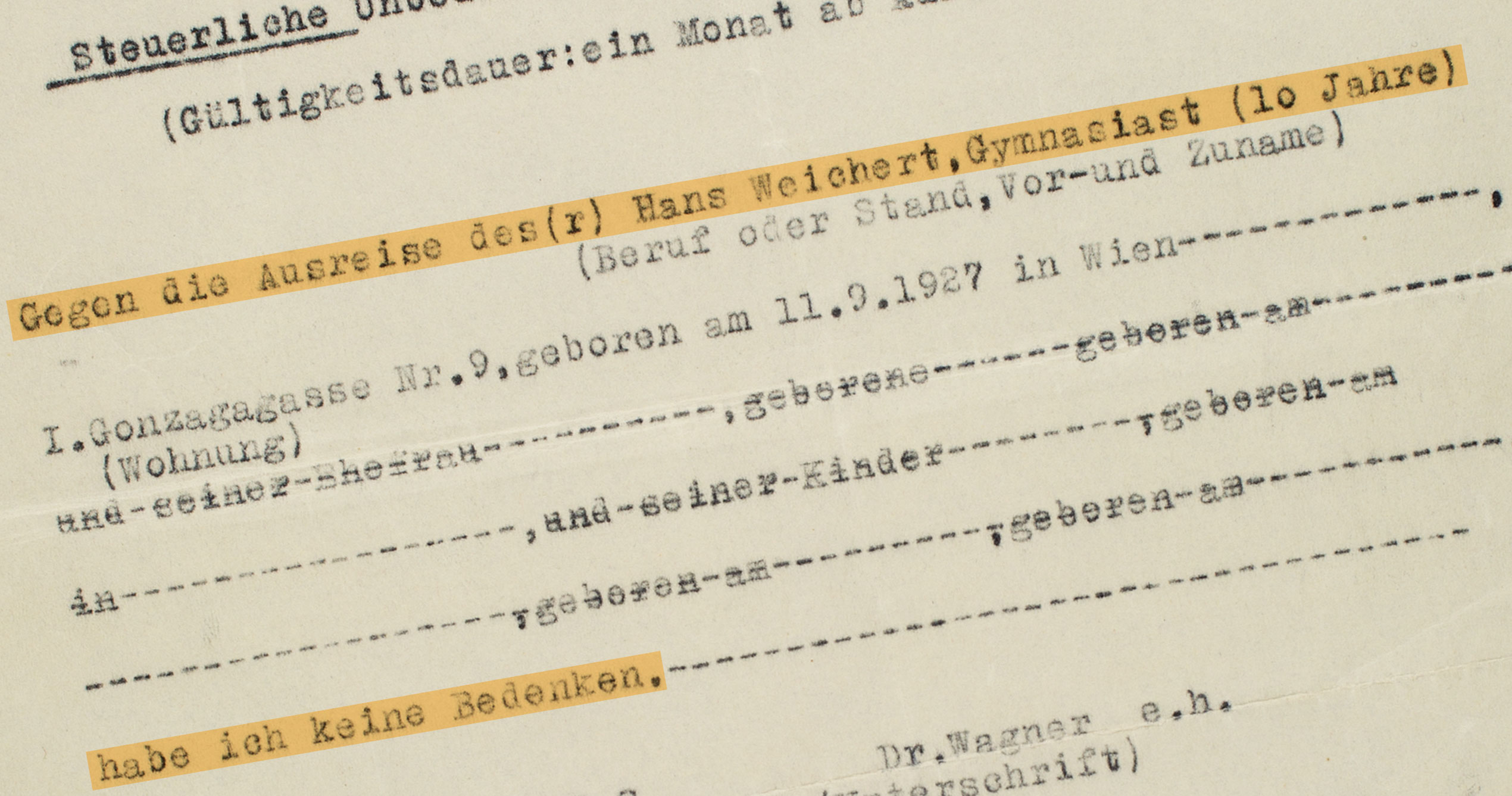

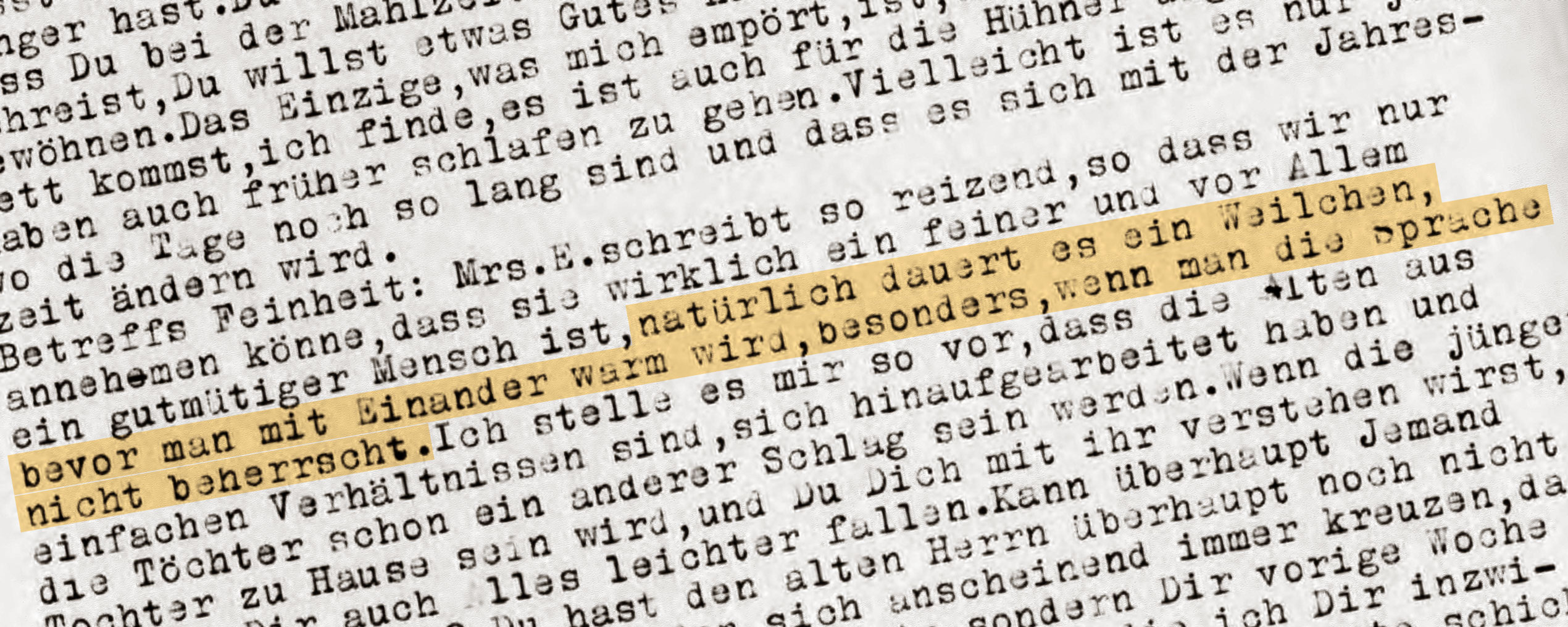

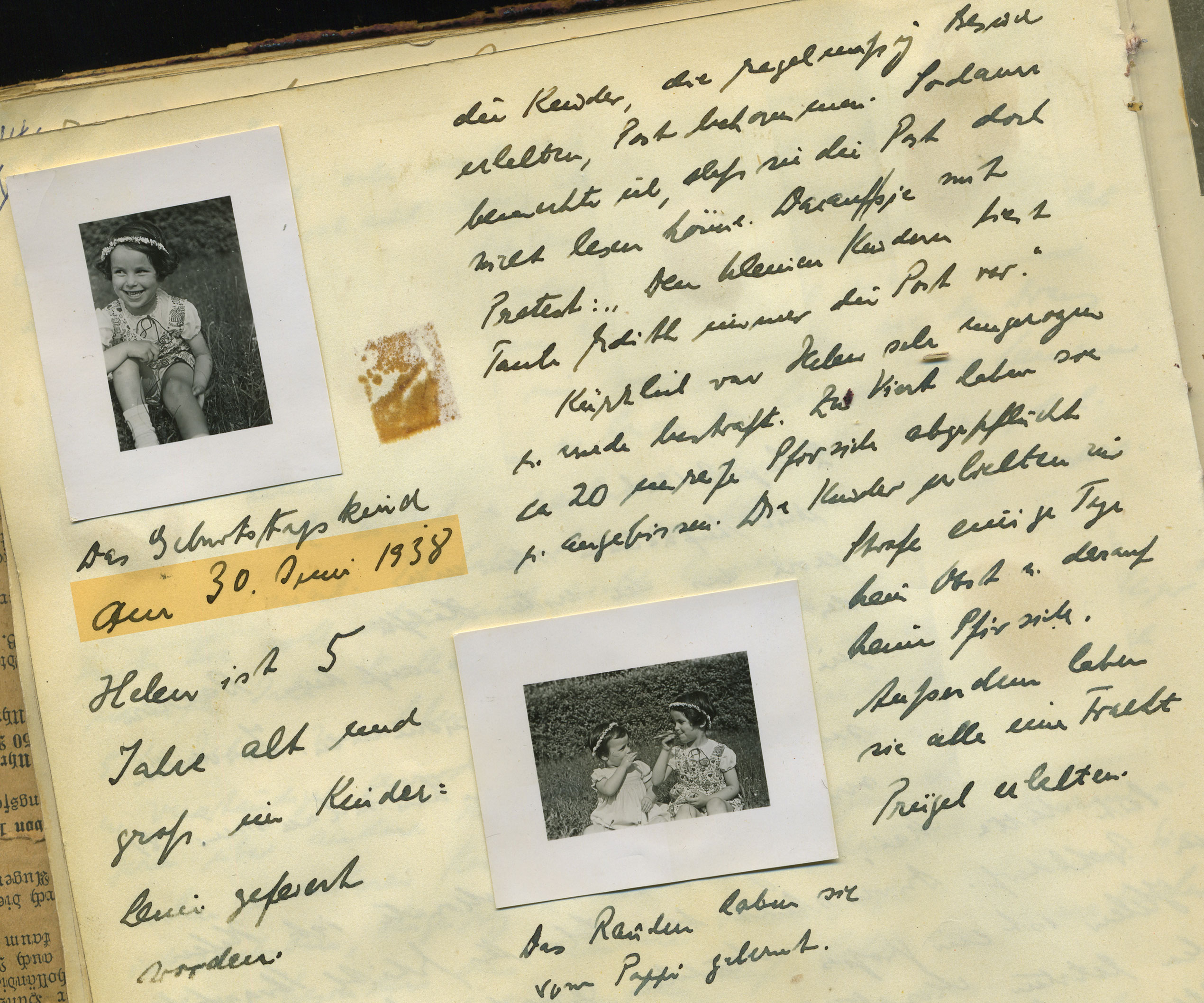

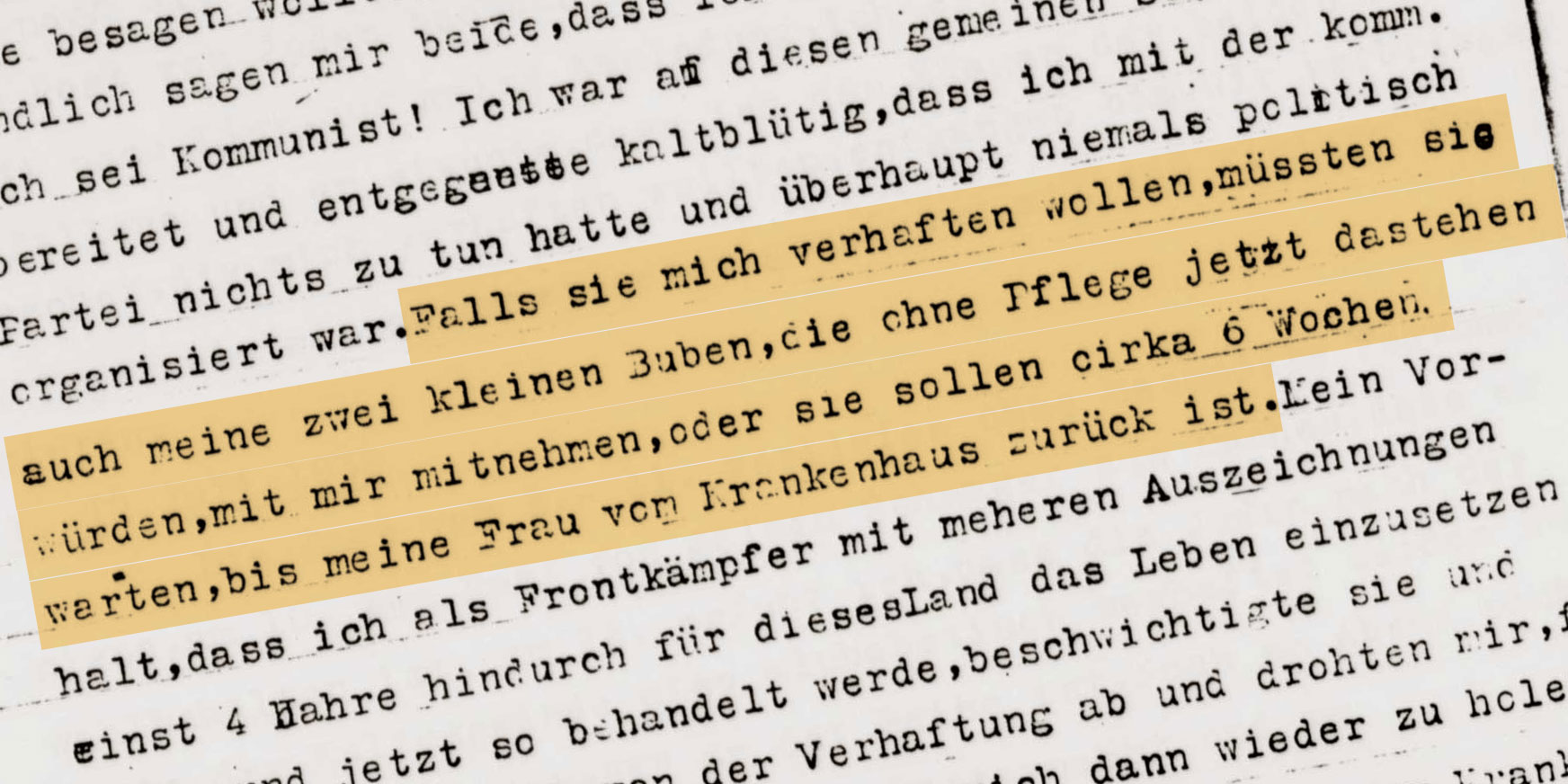

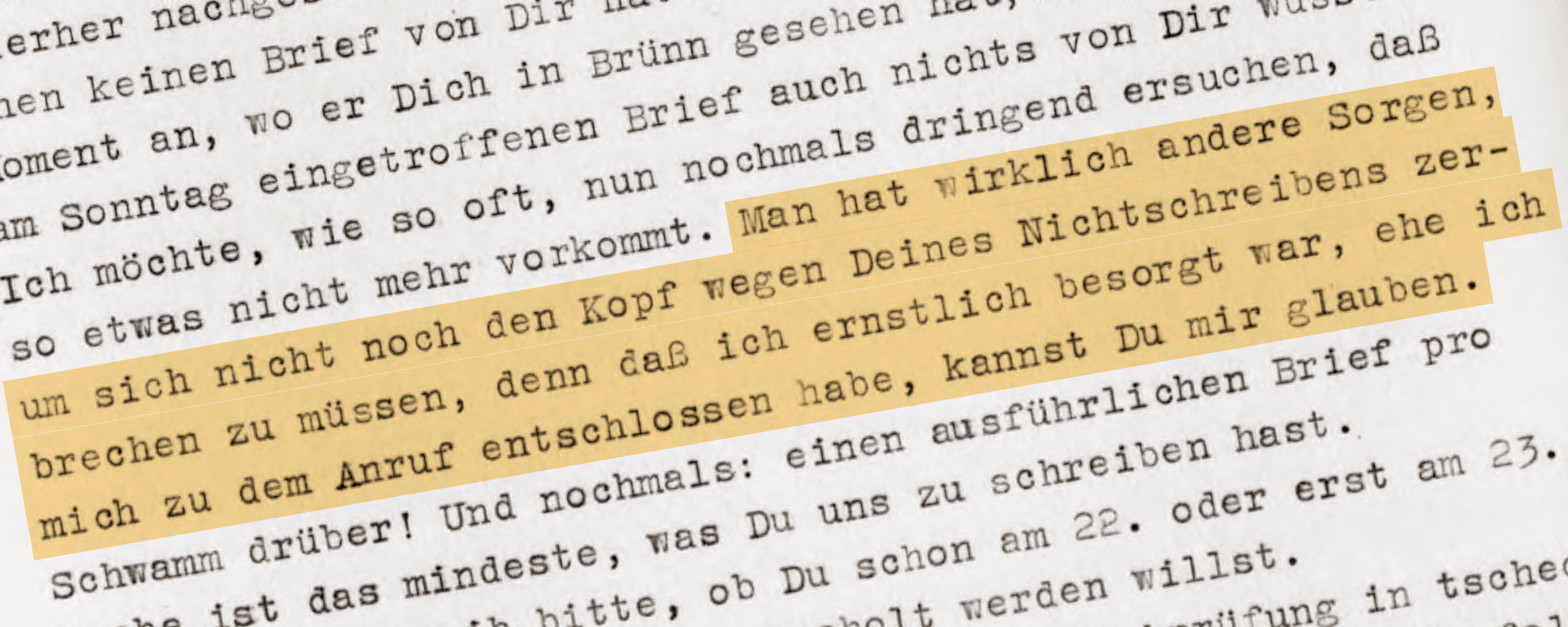

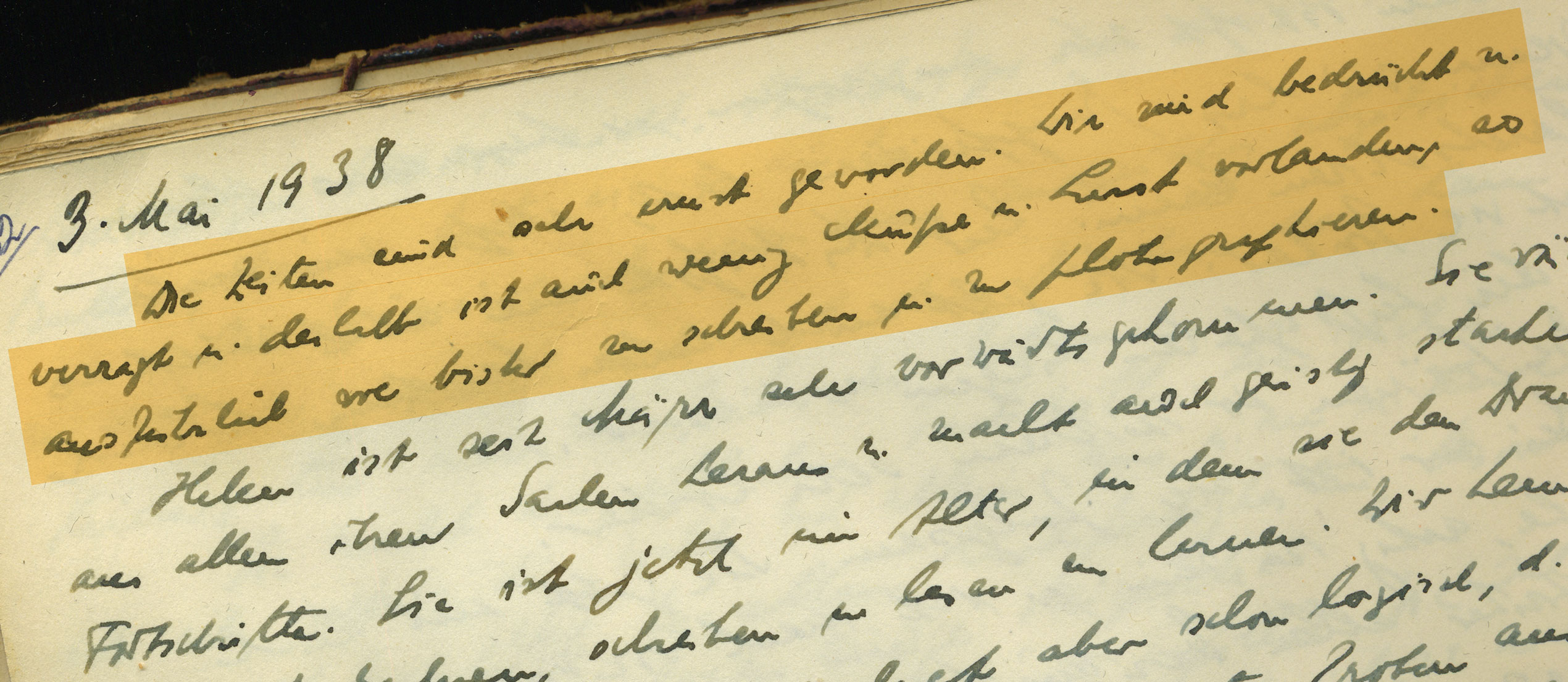

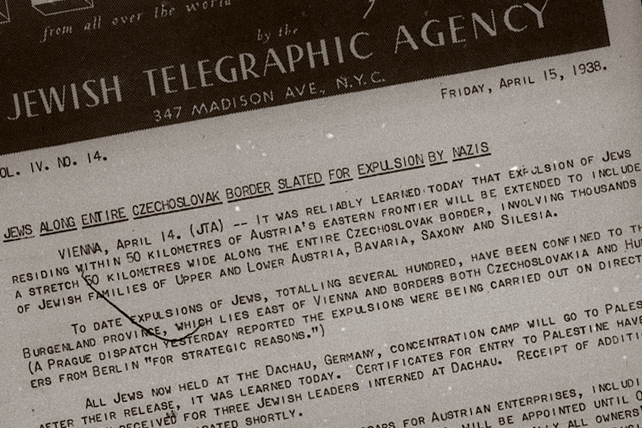

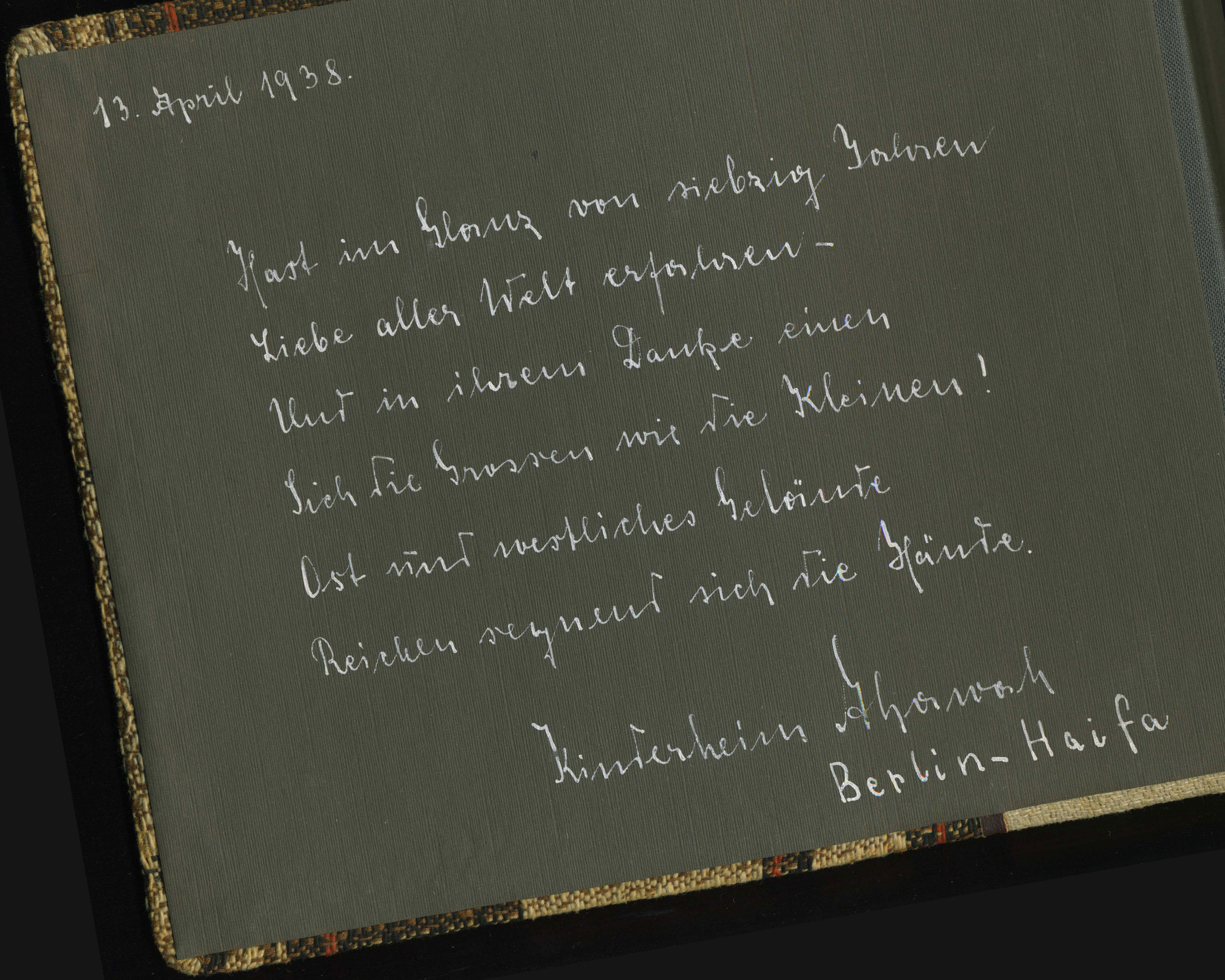

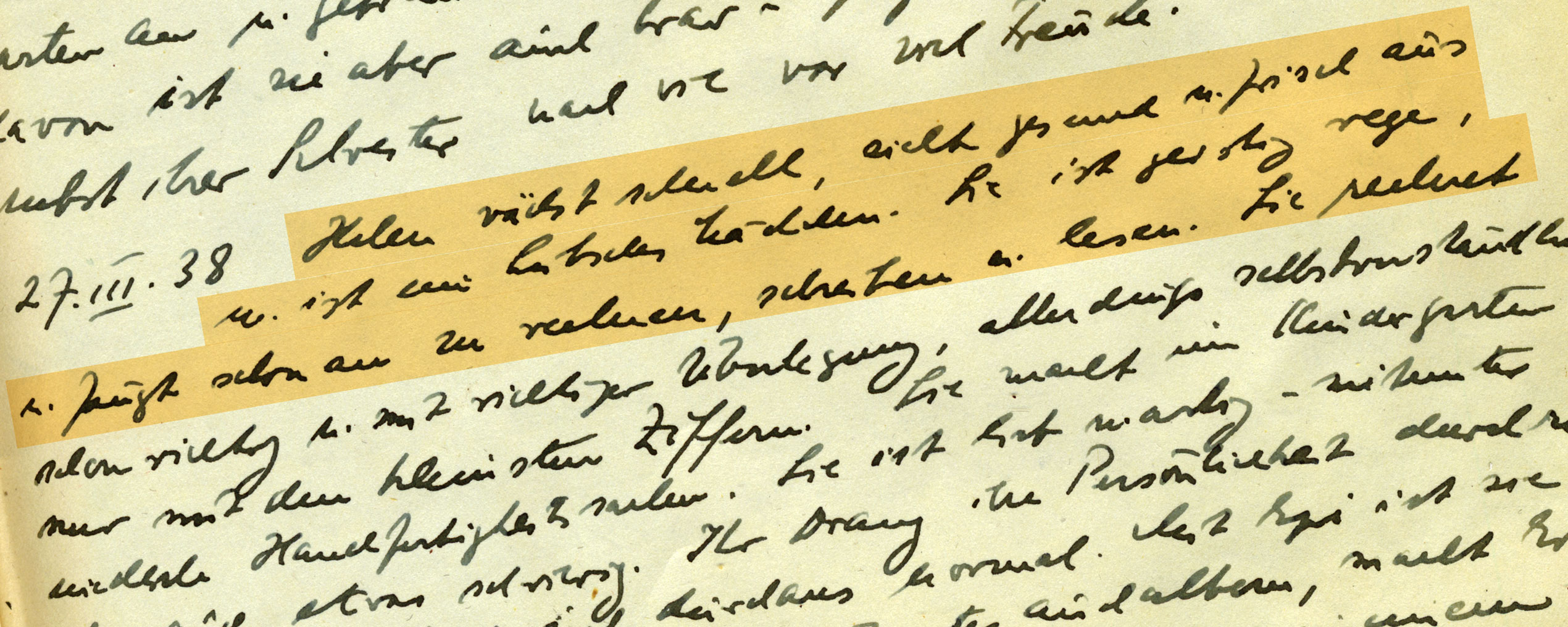

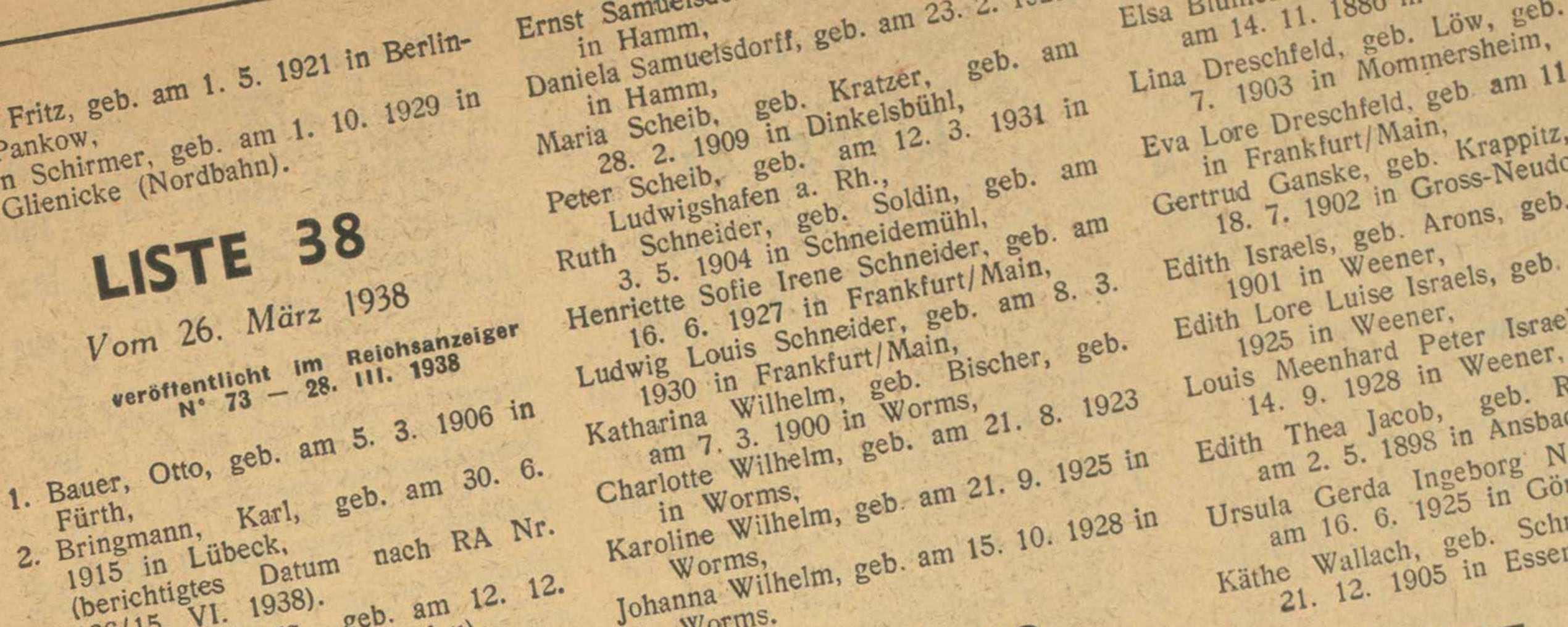

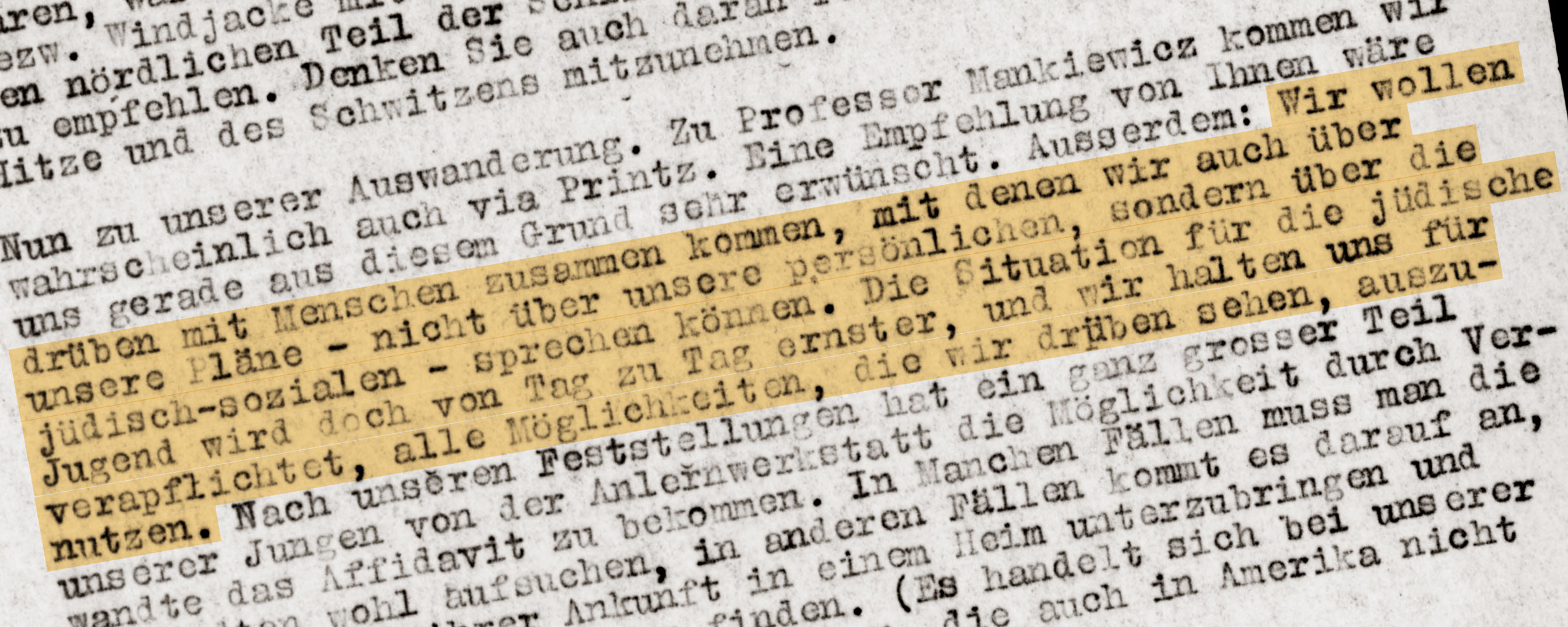

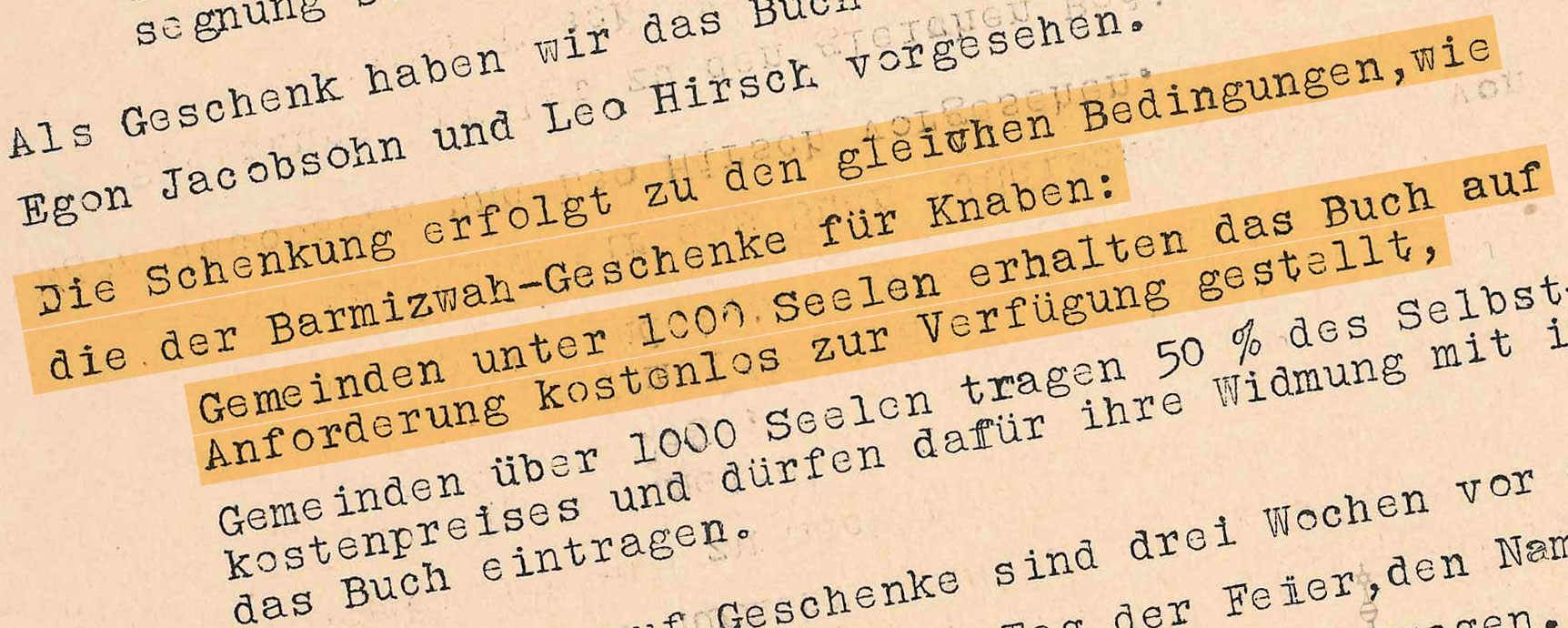

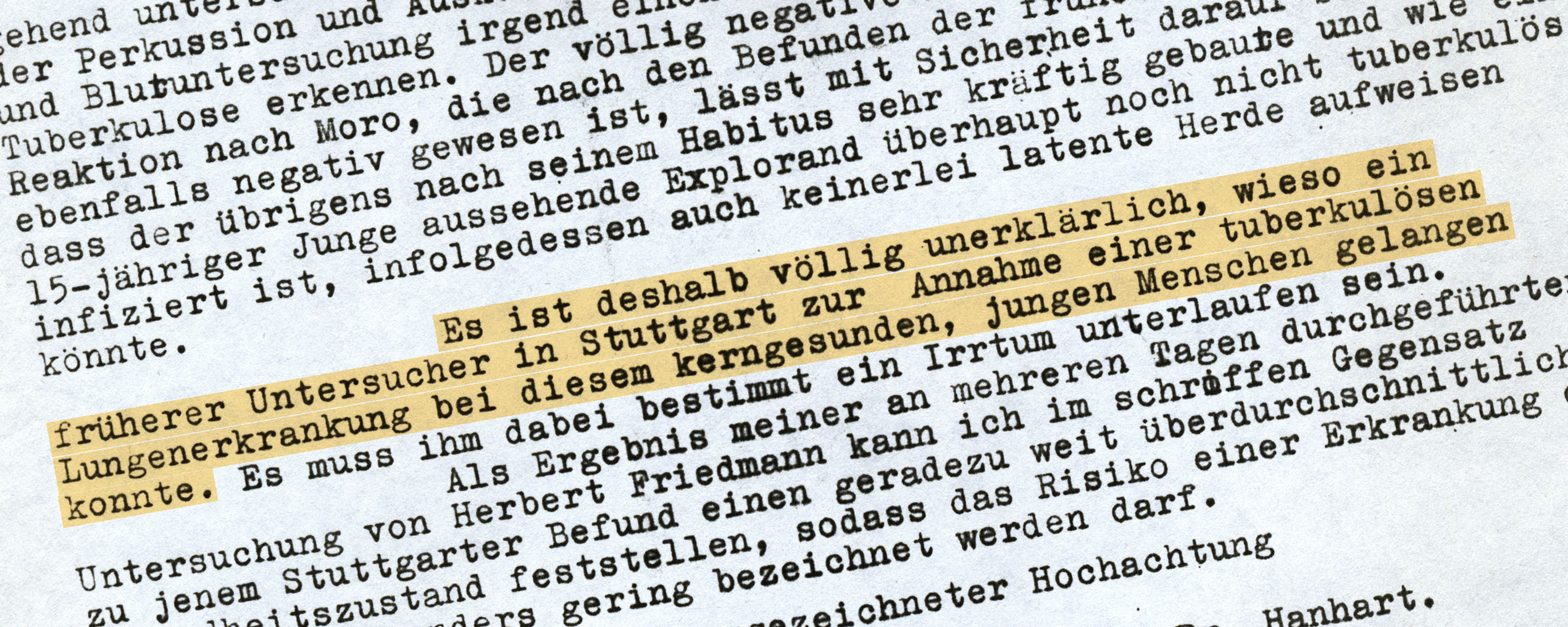

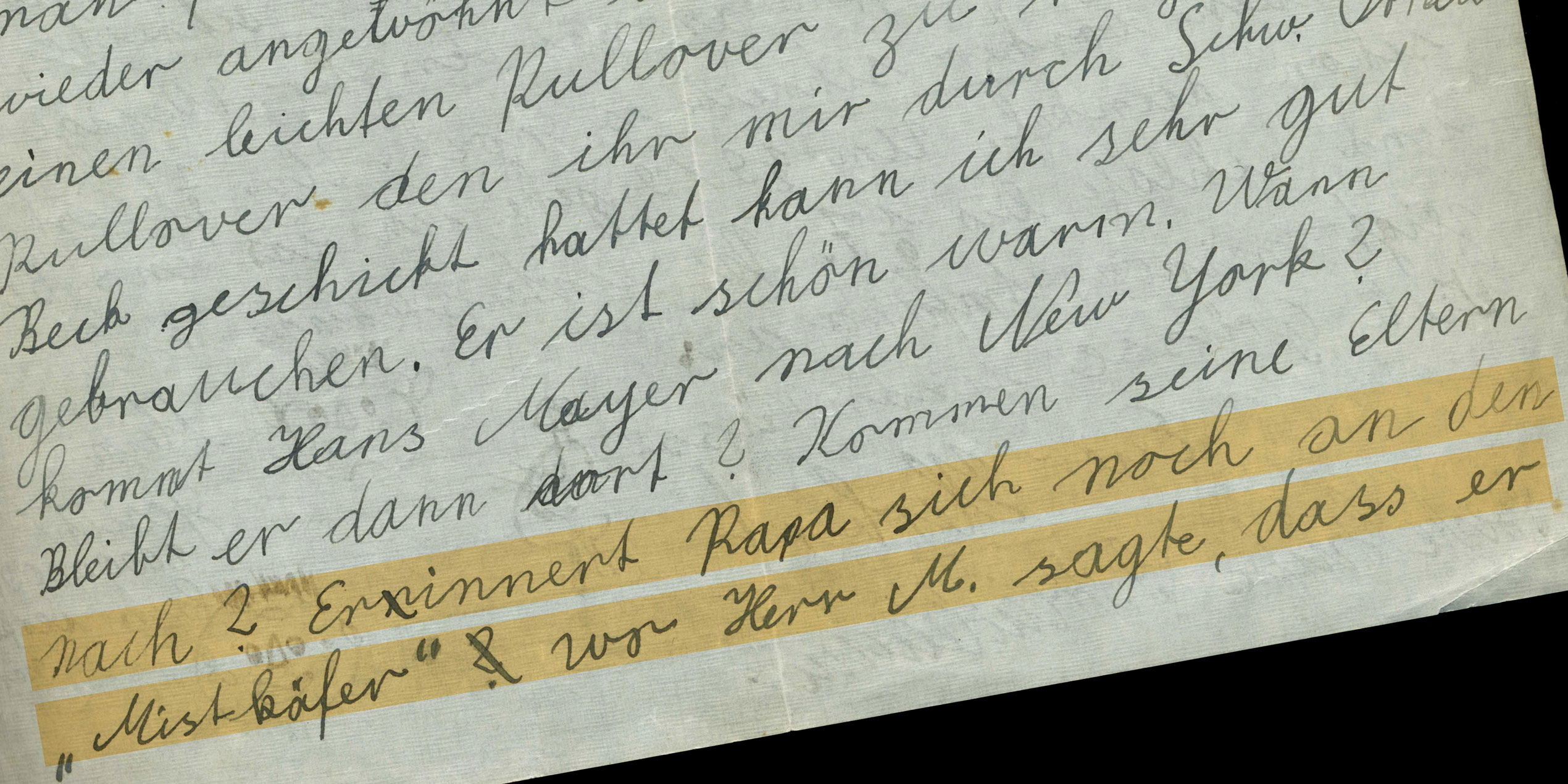

Im Juli 1938 reiste die 17jährige Marianne Pollak ganz allein von Teplitz (Tschechoslowakei) nach England. Nicht an das dortige Klima gewöhnt, holte sich das junge Mädchen Rheuma und war rundherum in elender Verfassung. Alle paar Tage erhielt sie von ihrer Mutter fürsorgliche, liebevolle Briefe. Während Mariannes unglückliche Situation sie eindeutig bedrückte, führten ihr Frau Pollak und ihr Mann vor Augen, wie wichtig es sei, dass sie in England bleibe. Anscheinend war Marianne auf Einzelhachscharah, d.h., sie eignete sich Fähigkeiten an, die sie auf das Pionierleben in Palästina vorbereiten sollten. In Osteuropa hatte die Pionierbewegung „HeChaluz“ bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts zukünftigen Siedlern Schulungskurse angeboten. Eine deutsche Zweigstelle wurde 1923 eröffnet, aber die Bewegung gewann in Westeuropa erst während der Weltwirtschaftskrise an Boden und erlangte ihre größte Reichweite während der Jahre der Verfolgung durch die Nazis. Anstatt sich auf Lehrhöfen kollektiv vorbereiten zu lassen, konnten die jungen Leute ihre Ausbildung auch individuell bekommen, was bei Marianne der Fall gewesen zu sein scheint.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung John Peters Pinkus, AR 25520

Original:

Archivbox 2, Ordner 22