Erpresste Auswanderung

Über Cuba in die Freiheit

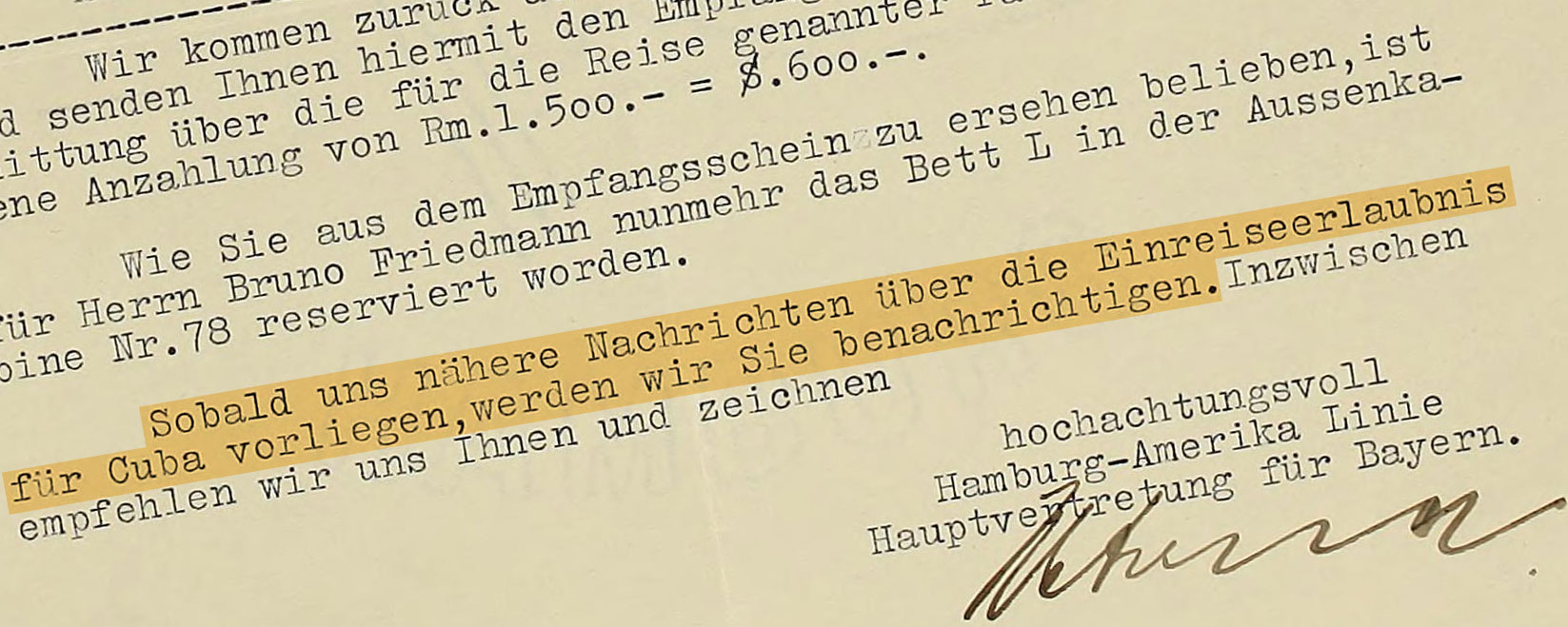

„Sobald uns nähere Nachrichten über die Einreiseerlaubnis für Cuba vorliegen, werden wir Sie benachrichtigen.“

Schwandorf, Bayern

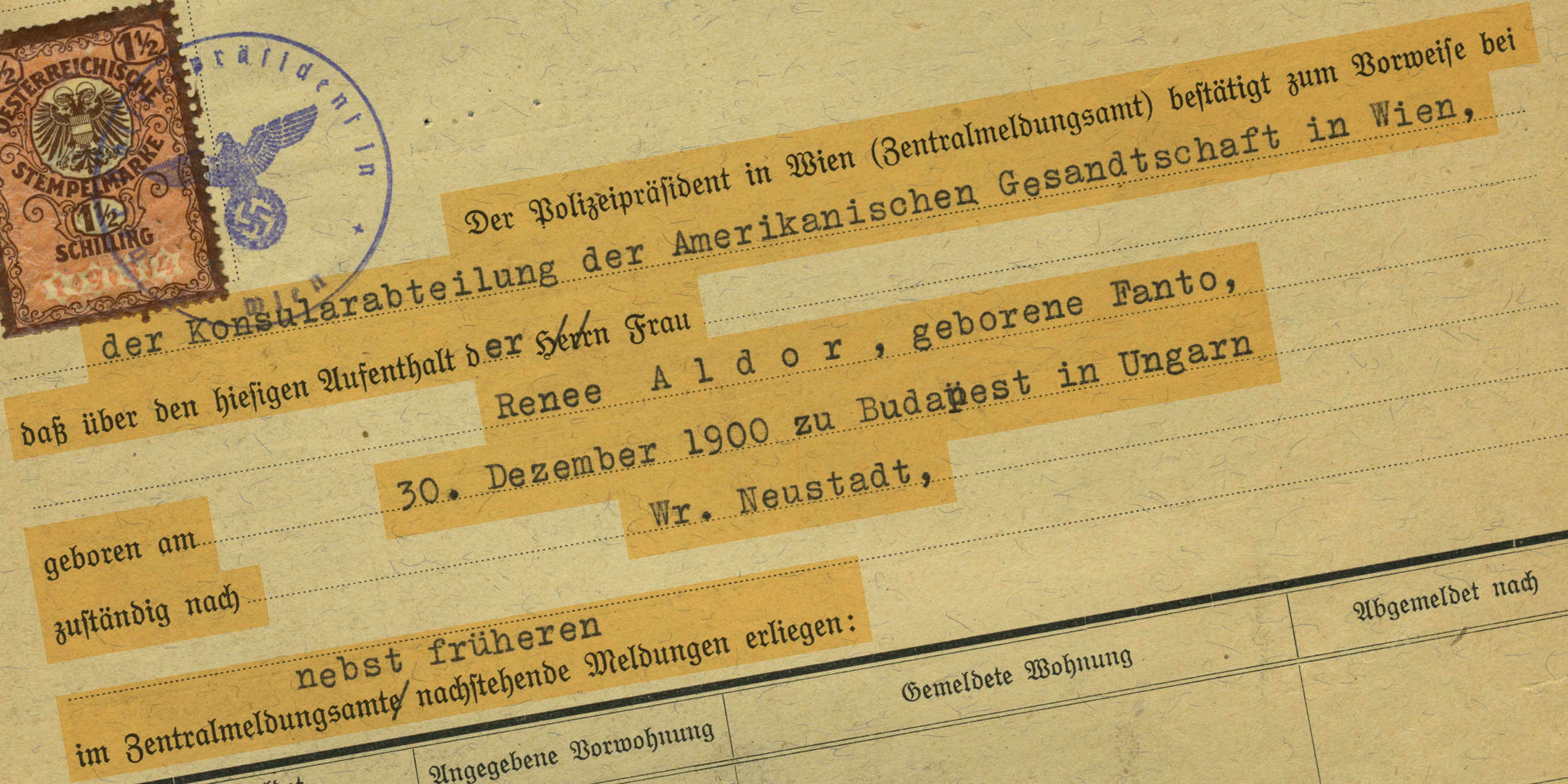

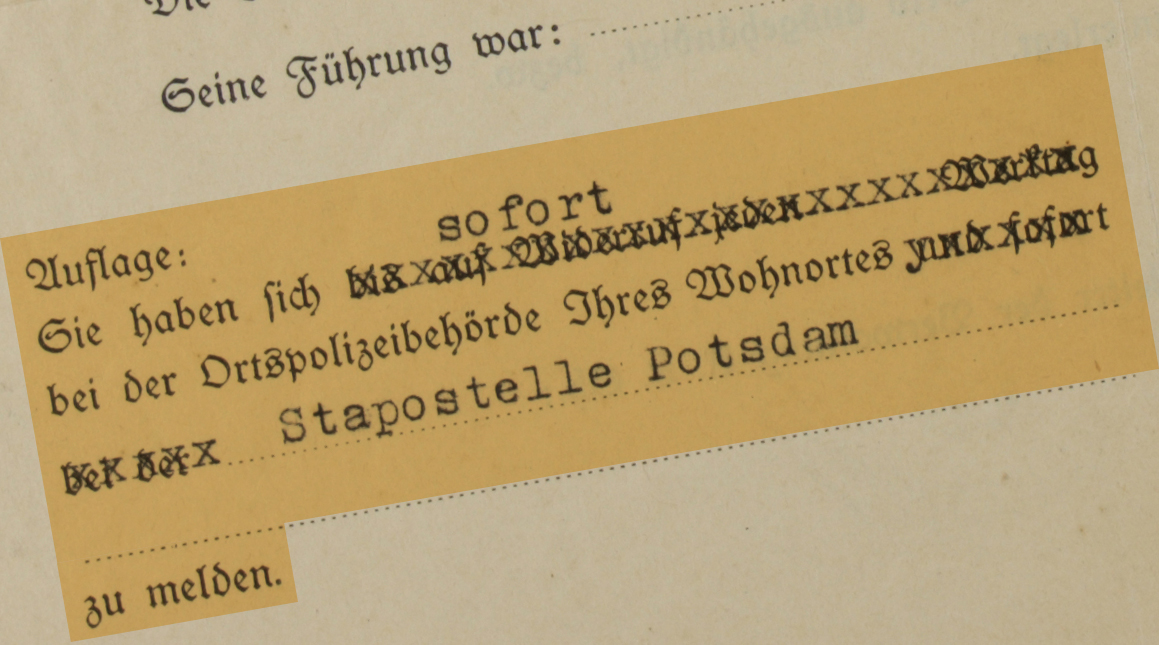

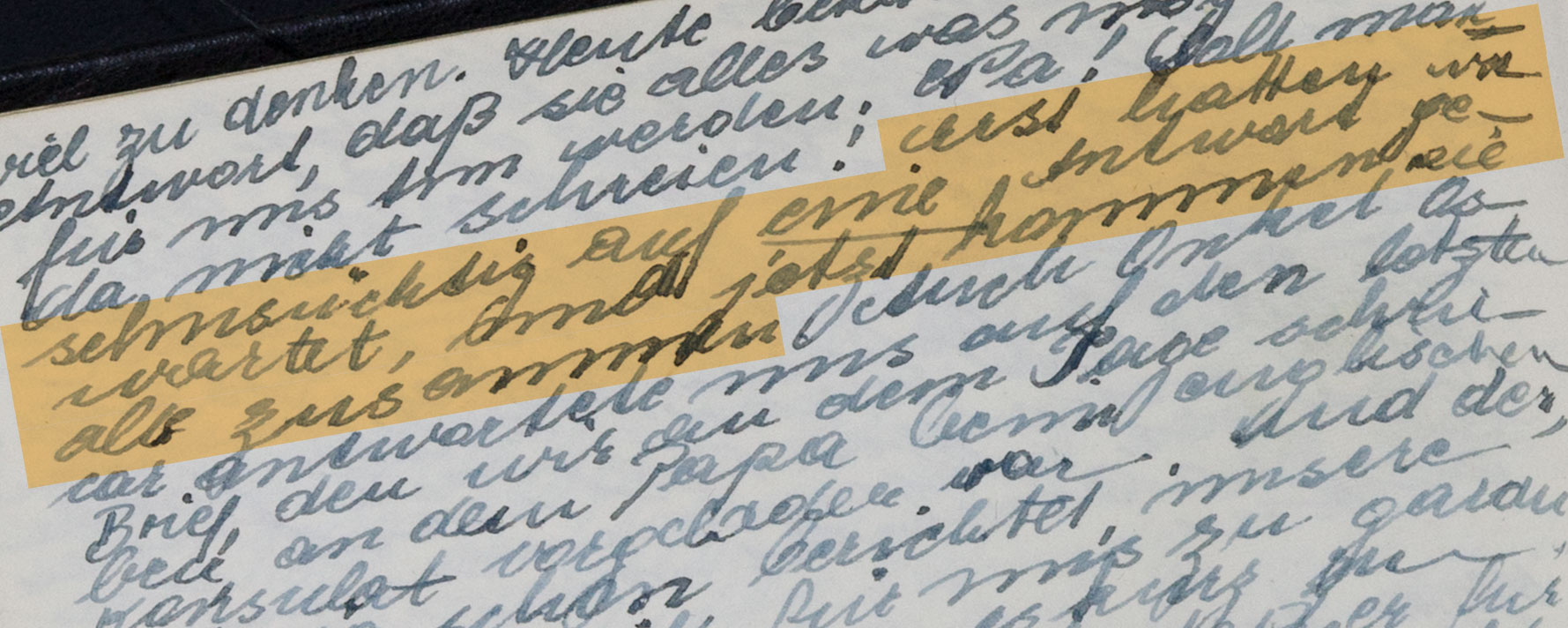

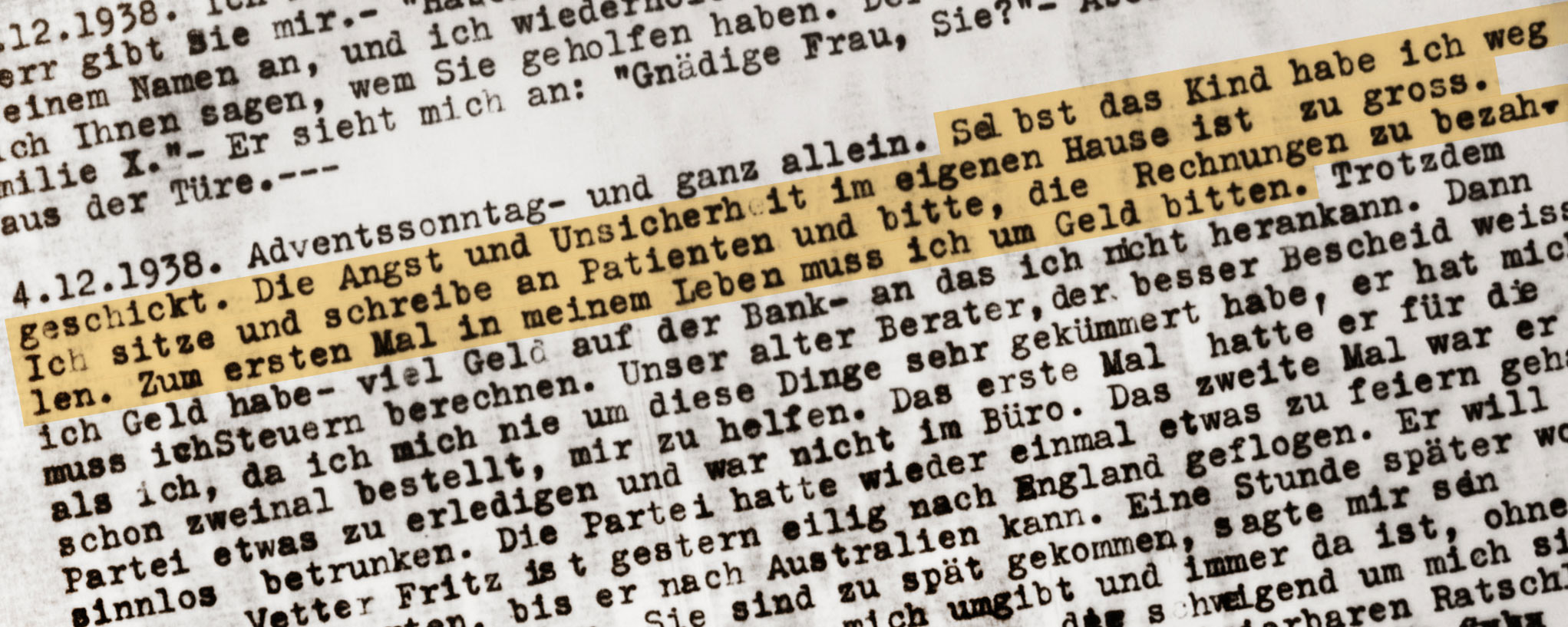

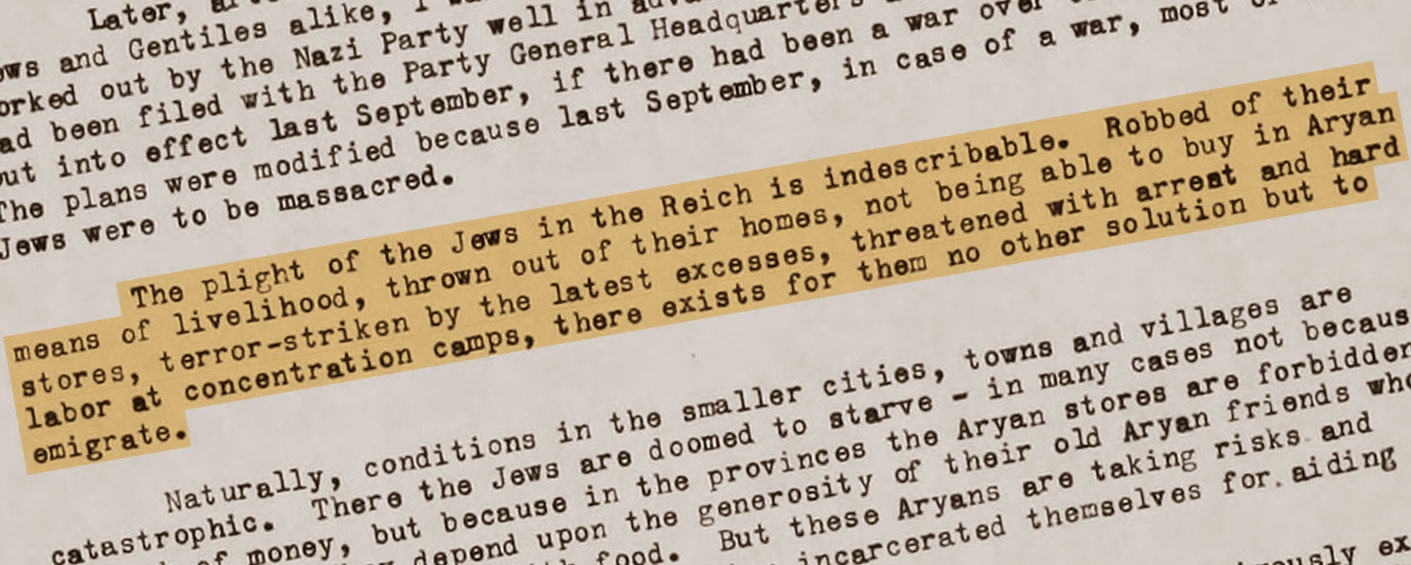

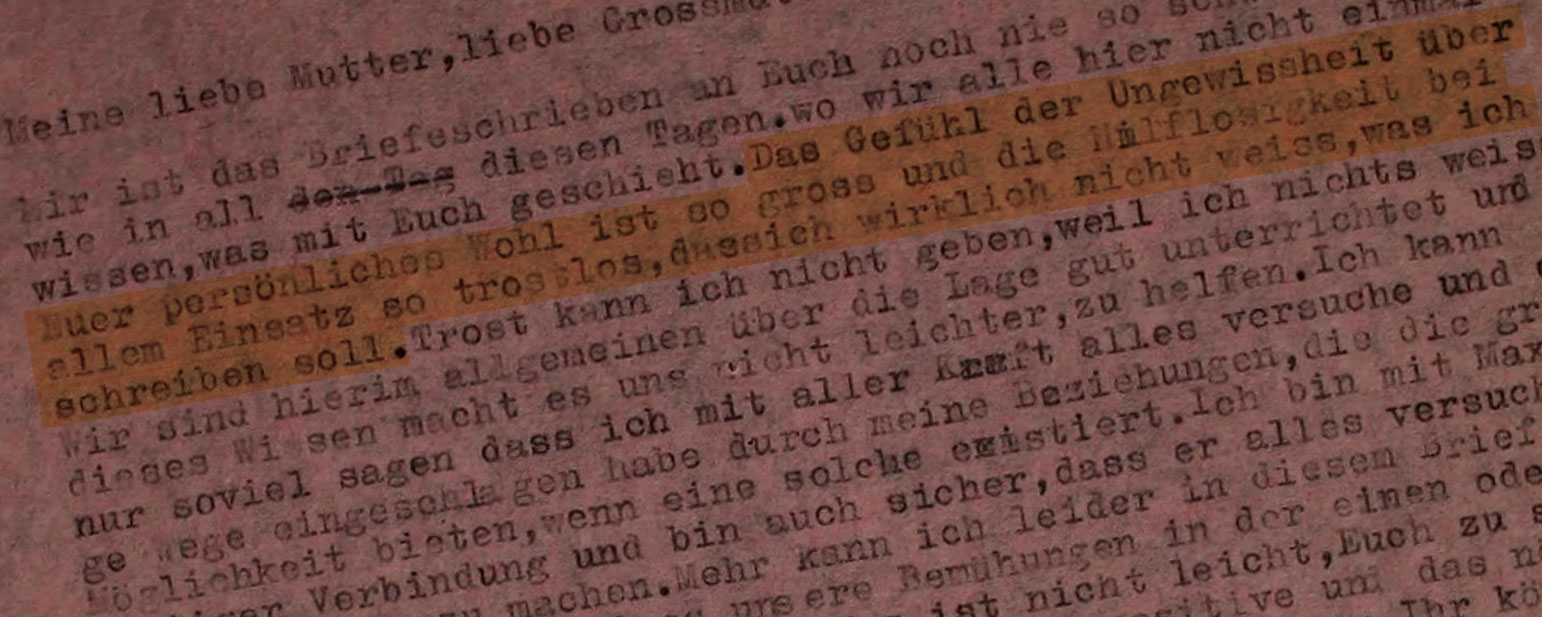

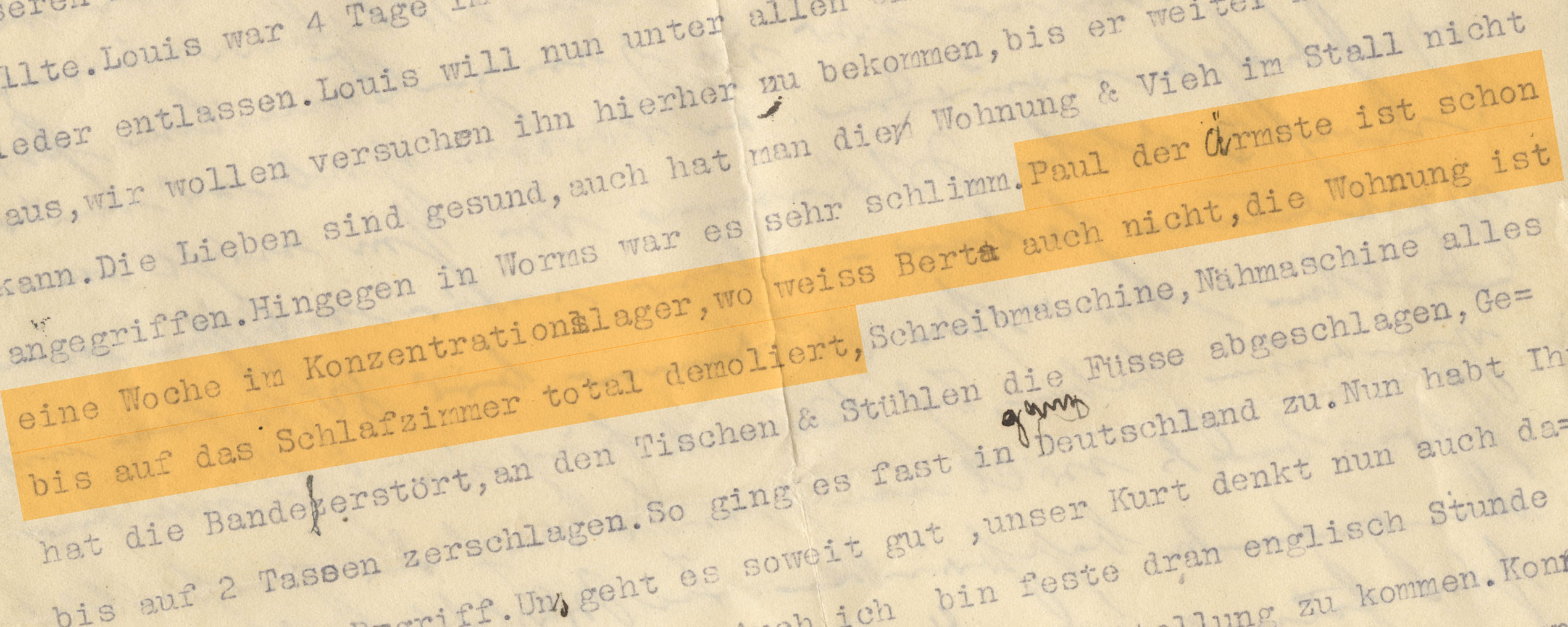

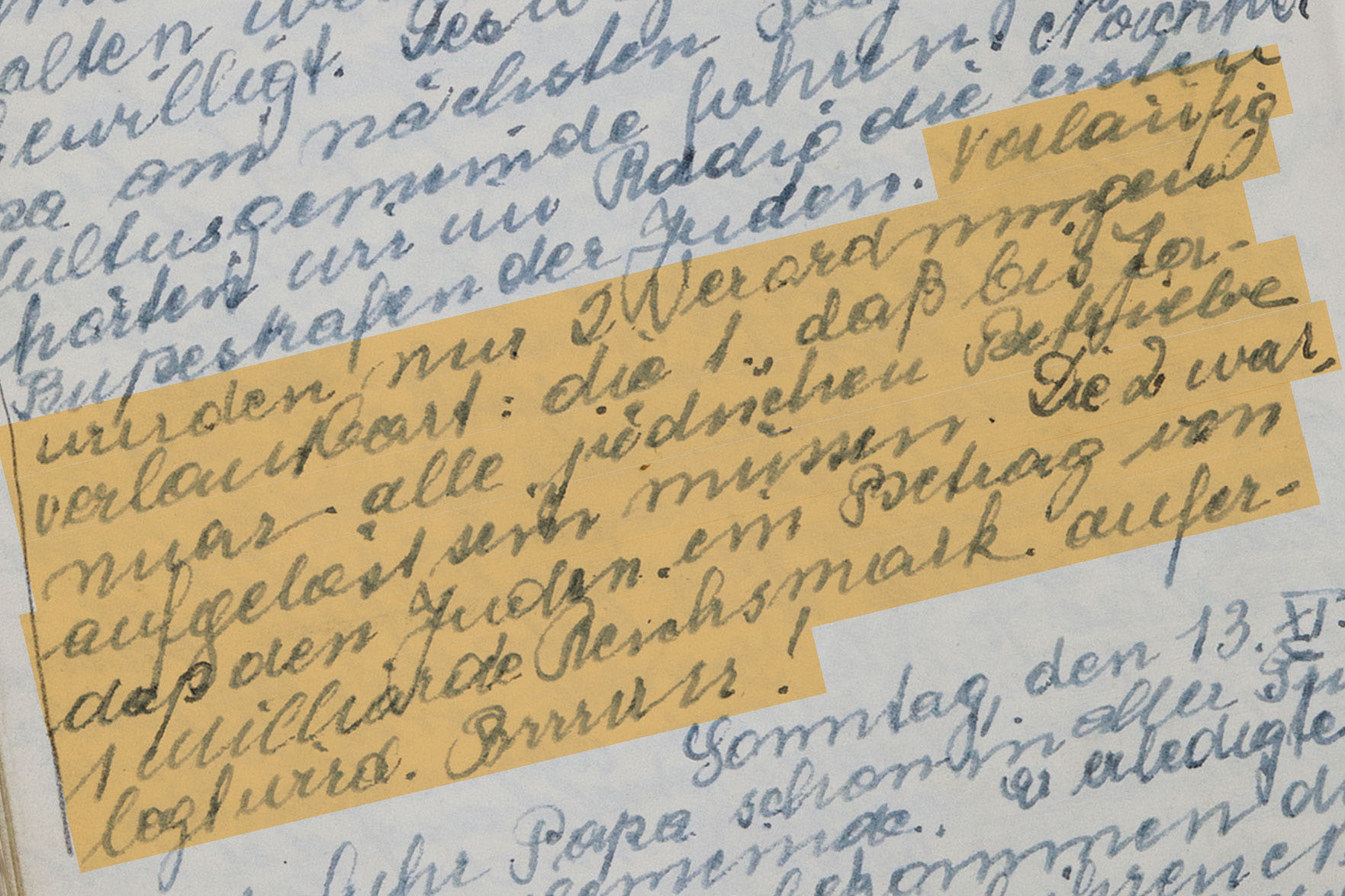

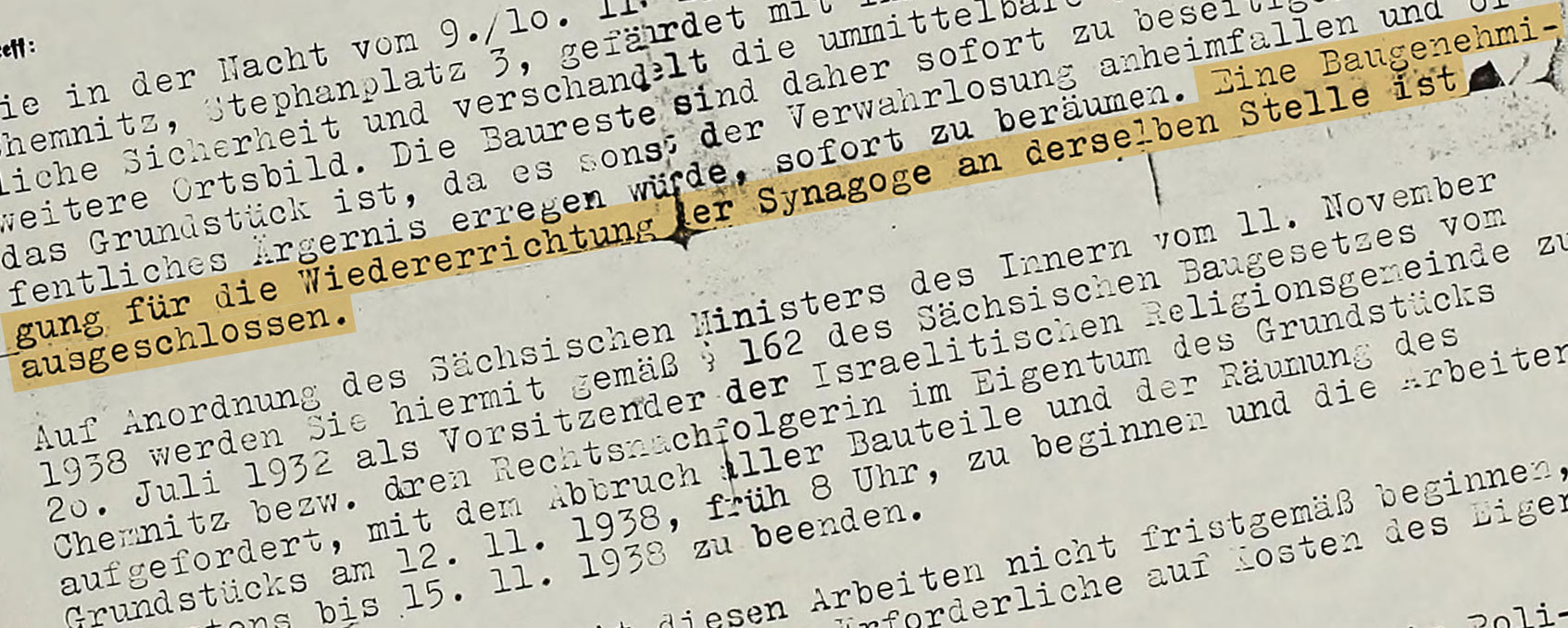

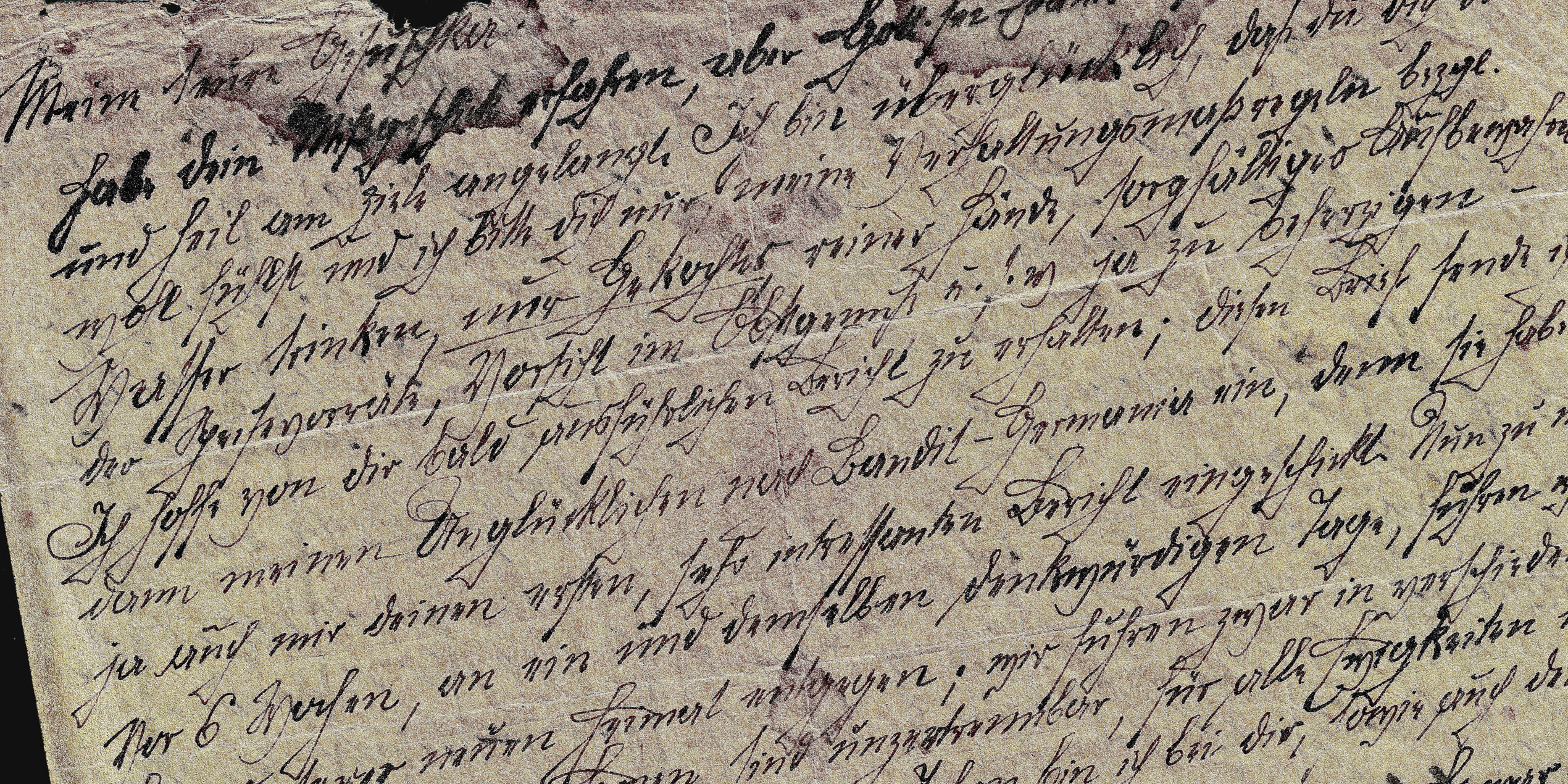

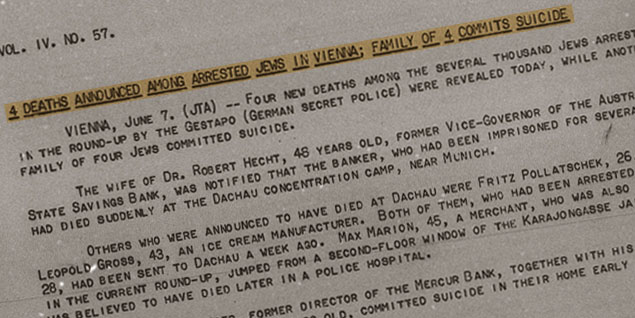

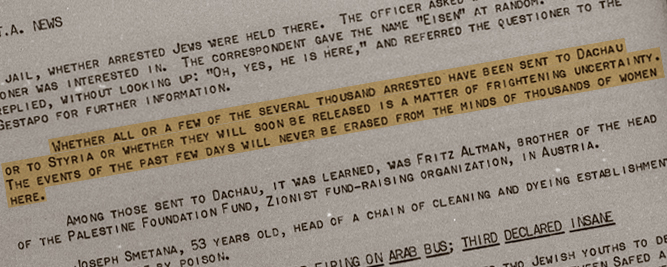

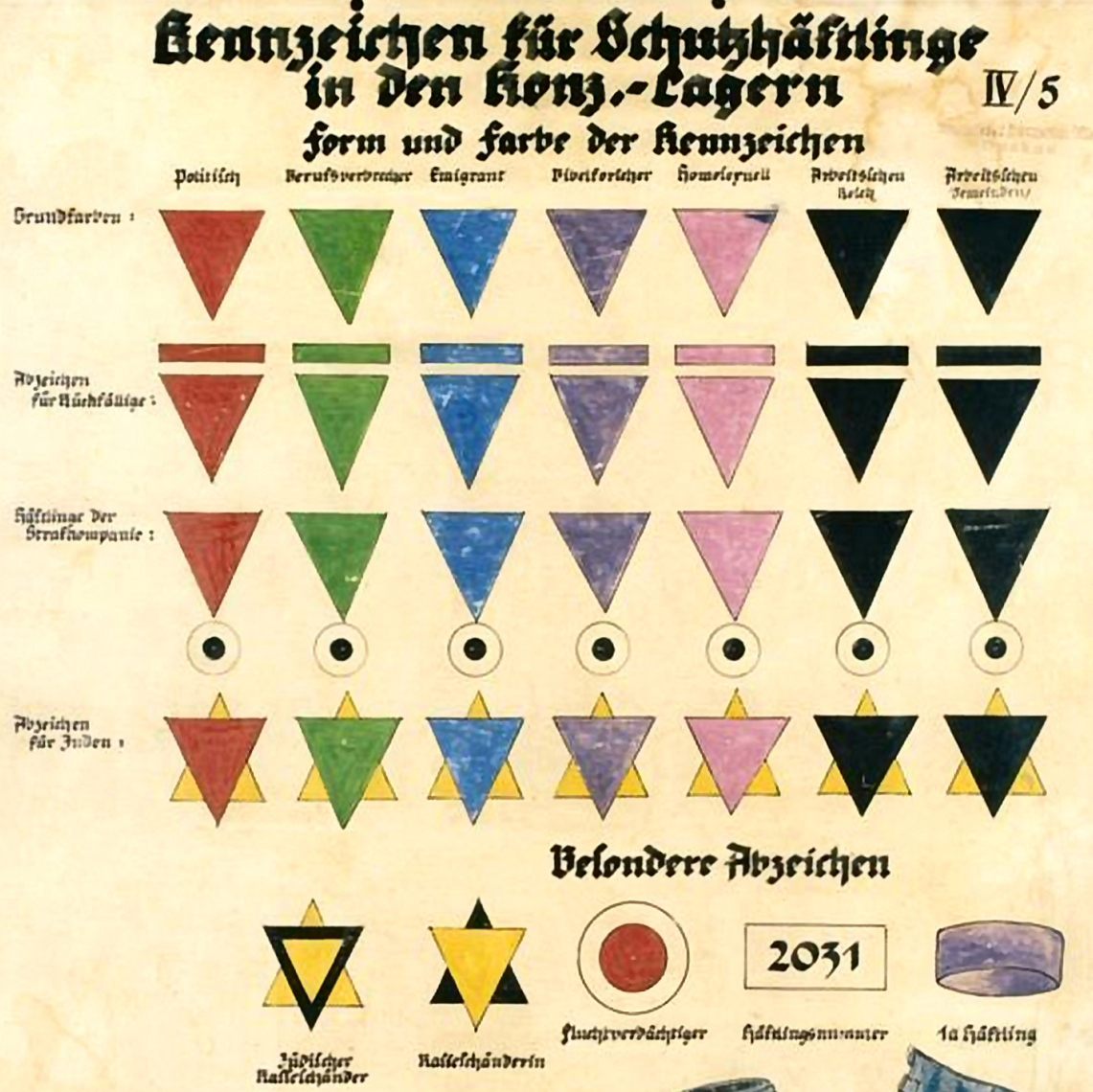

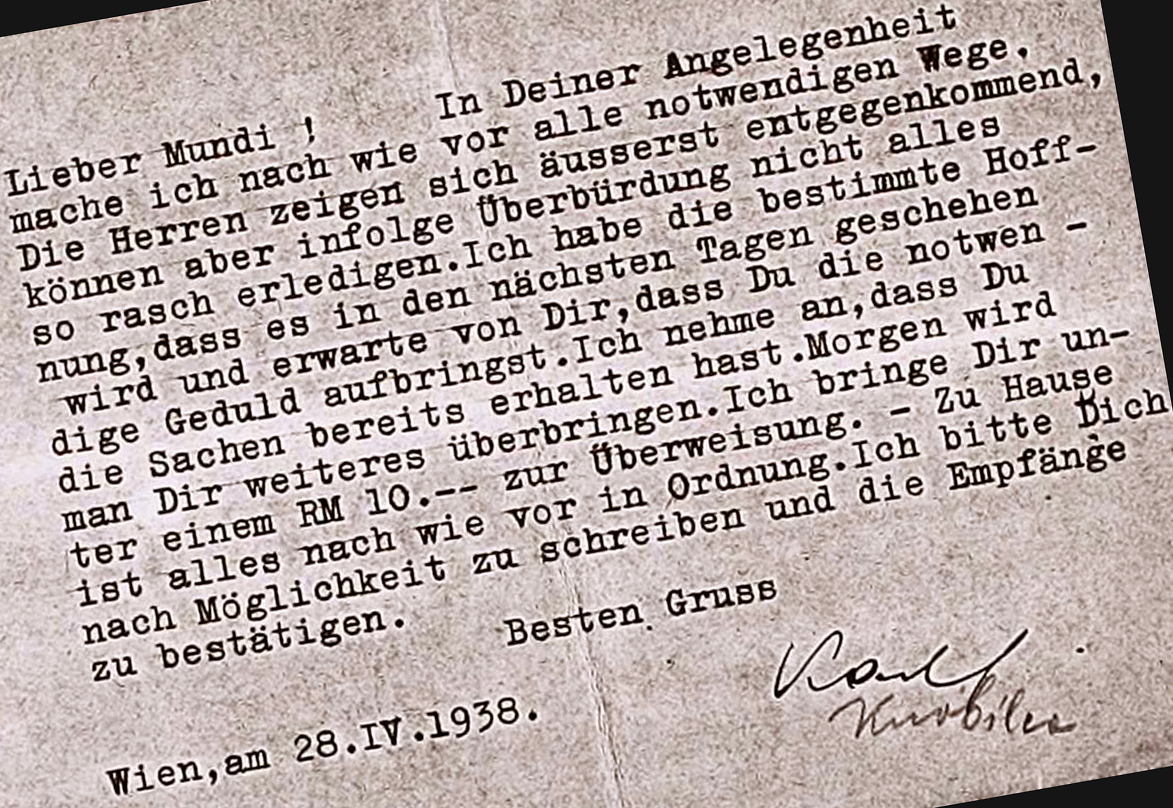

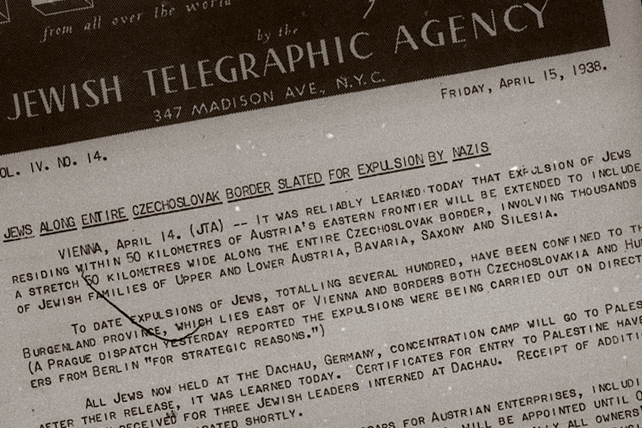

Die massenhafte Festnahme jüdischer Männer während der Novemberpogrome – etwa 30.000 wurden in den Konzentrationslagern Sachsenhausen, Buchenwald und Dachau inhaftiert – erfüllte ihren Zweck: sie diente der Erpressung zur Aufgabe des verbleibenden jüdischen Vermögens und zur Auswanderung. Unter den 10911 Juden, die allein in Dachau festgehalten worden waren, befanden sich Georg Friedmannn, Inhaber eines Modehauses in Schwandorf (Bayern), und sein Sohn Bruno. Lillian Friedmann verlor keine Zeit: schon im November, während Ehemann und Sonn noch inhaftiert waren, führte sie ein Beratungsgespräch im Reisebüro der Hamburg-Amerika-Linie in München, dem ein intensiver Briefwechsel folgte. Dank einer wohlhabenden Verwandten in New York (die in diesem Kontext erstmals von ihnen erfuhr), waren sie im Besitz einer Bürgschaft. Der Plan war, über Kuba nach New York zu reisen. Am 29. Dezember stellte die Hamburg-Amerika-Linie Frau Friedmann eine Quittung für die Überfahrt von Hamburg nach Havanna für ihren Sohn Bruno und ihre Schwiegermutter Amanda Friedmann aus.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung George und Lilian Friedman, AR 7223

Original:

Archivbox 1, Ordner 4