Undankbares Vaterland

Ein ehemaliger Frontsoldat verliert sein Geschäft

Hamburg

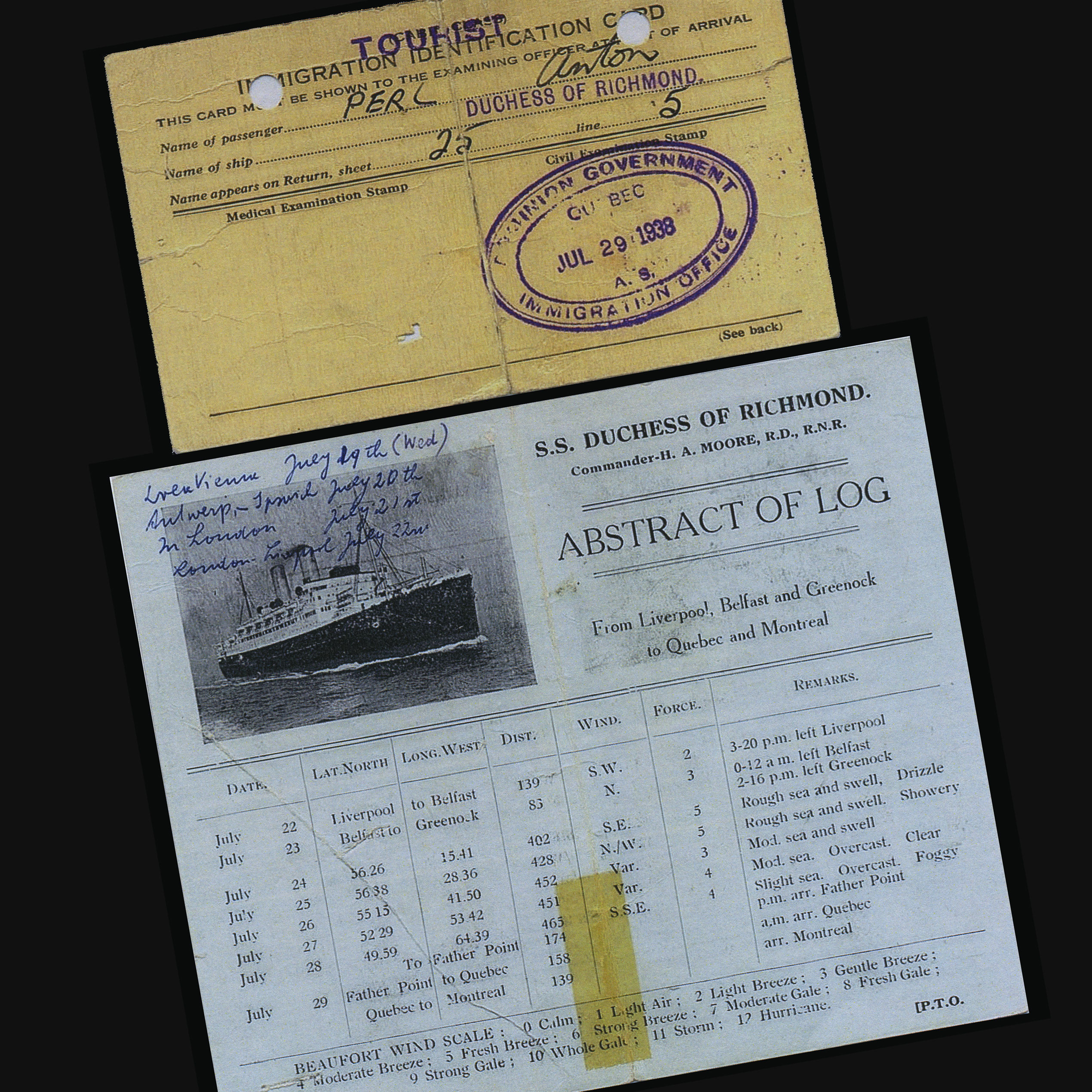

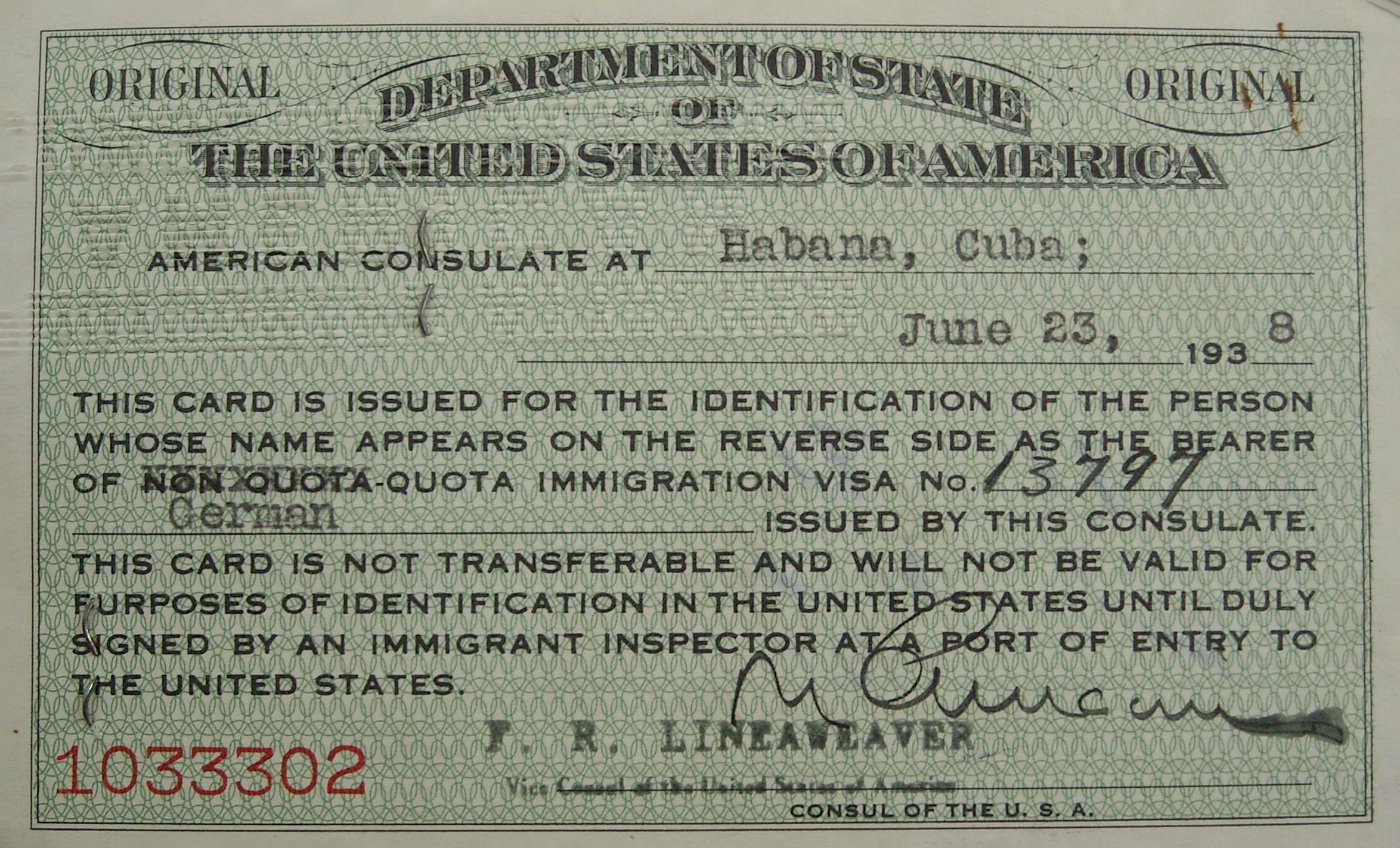

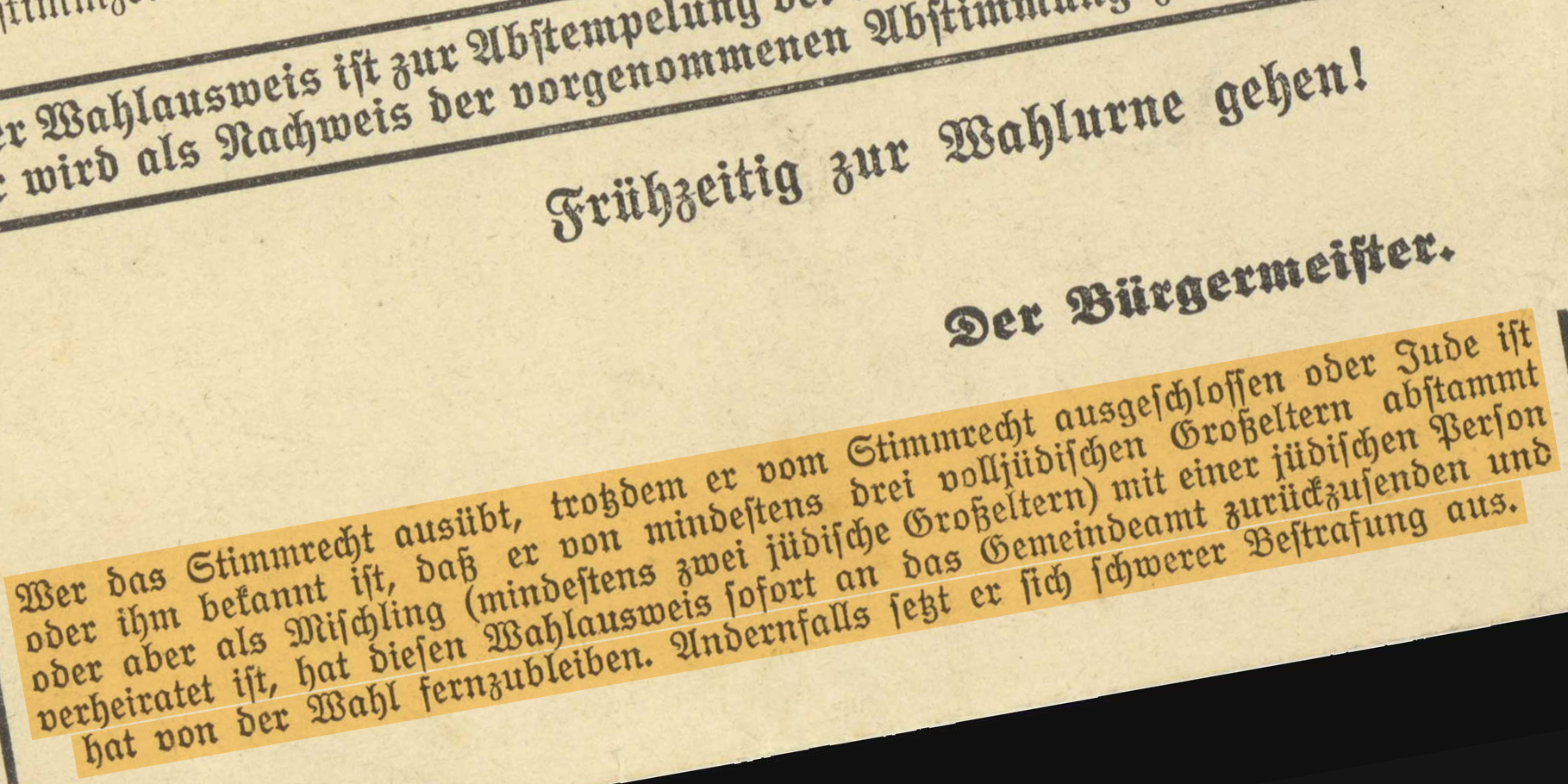

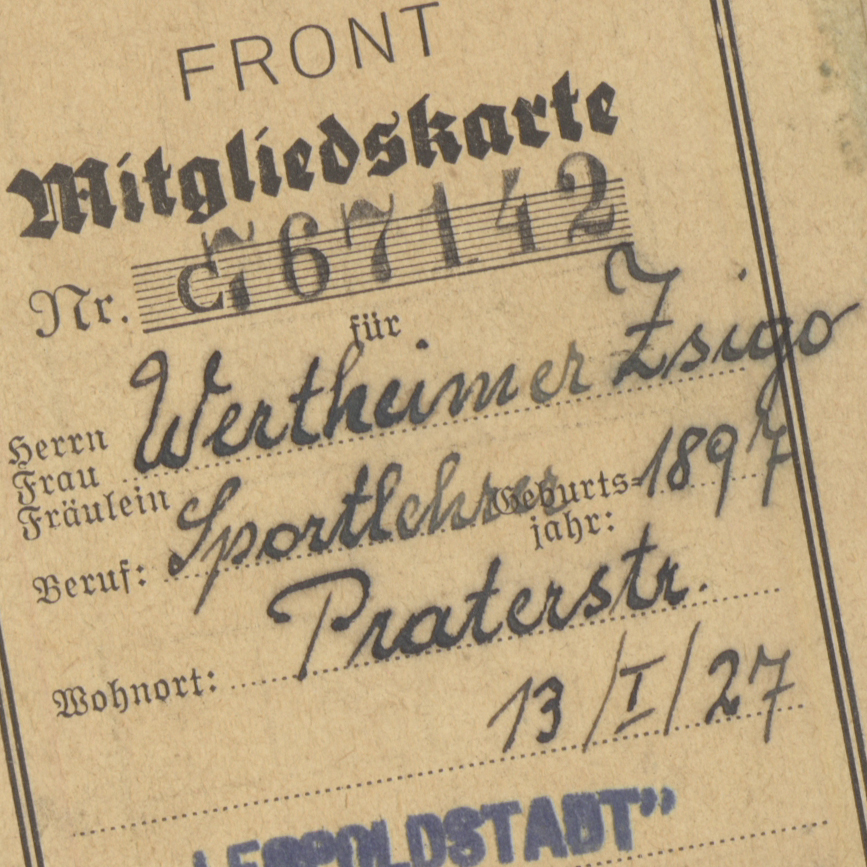

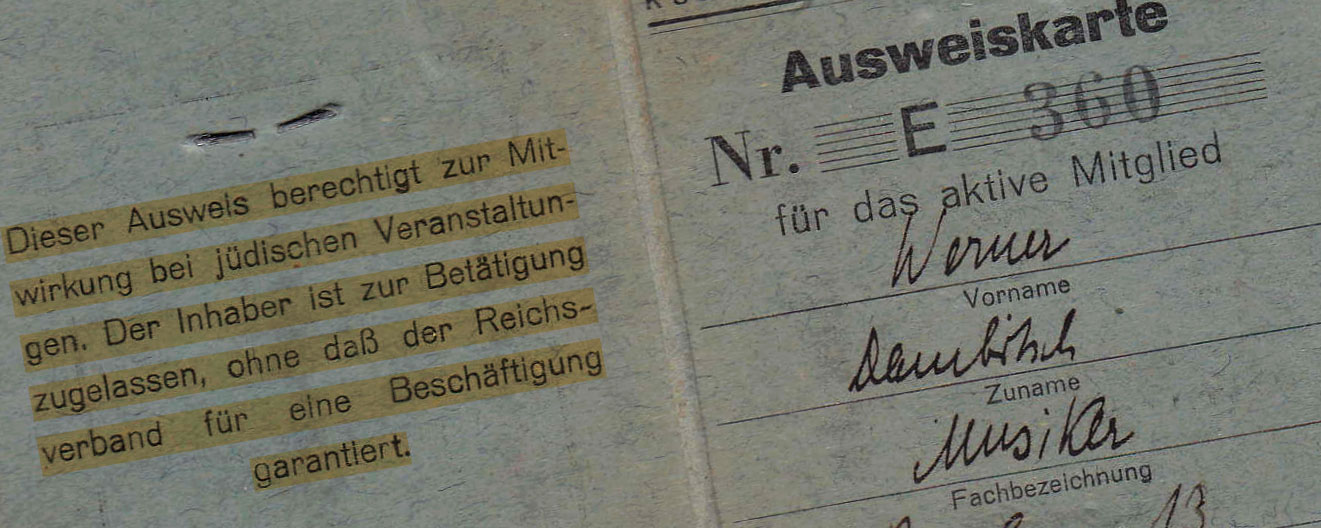

Alle sechs Söhne des Hamburger Fabrikanten S. Anker gehörten zu den 85.000 jüdischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für Deutschland in die Schlacht zogen. Unter den 12,000 jüdischen Gefallenen waren 457 Hamburger, darunter Heinrich und Richard Anker. Otto Anker, geb. 1883, überlebte schwer verwundet. Nachdem 1933 die Nazis an die Macht gewählt worden waren, verließen seine Söhne das Land und versuchten, auch ihre Eltern dazu zu bewegen. Doch als Träger des Eisernen Kreuzes und mit einer Nichtjüdin verheiratet, fühlte sich Otto Anker sicher. Die Dankbarkeit des Vaterlands hielt sich jedoch in Grenzen: 1938 wurde Ankers Betrieb „arisiert“. Dieser am 6. Dezember abgestempelte Ausweis Otto Ankers ist mit einem nicht zu übersehenden „J“ versehen.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Familie Anker, AR 5424

Original:

Archivbox 1, Ordner 1