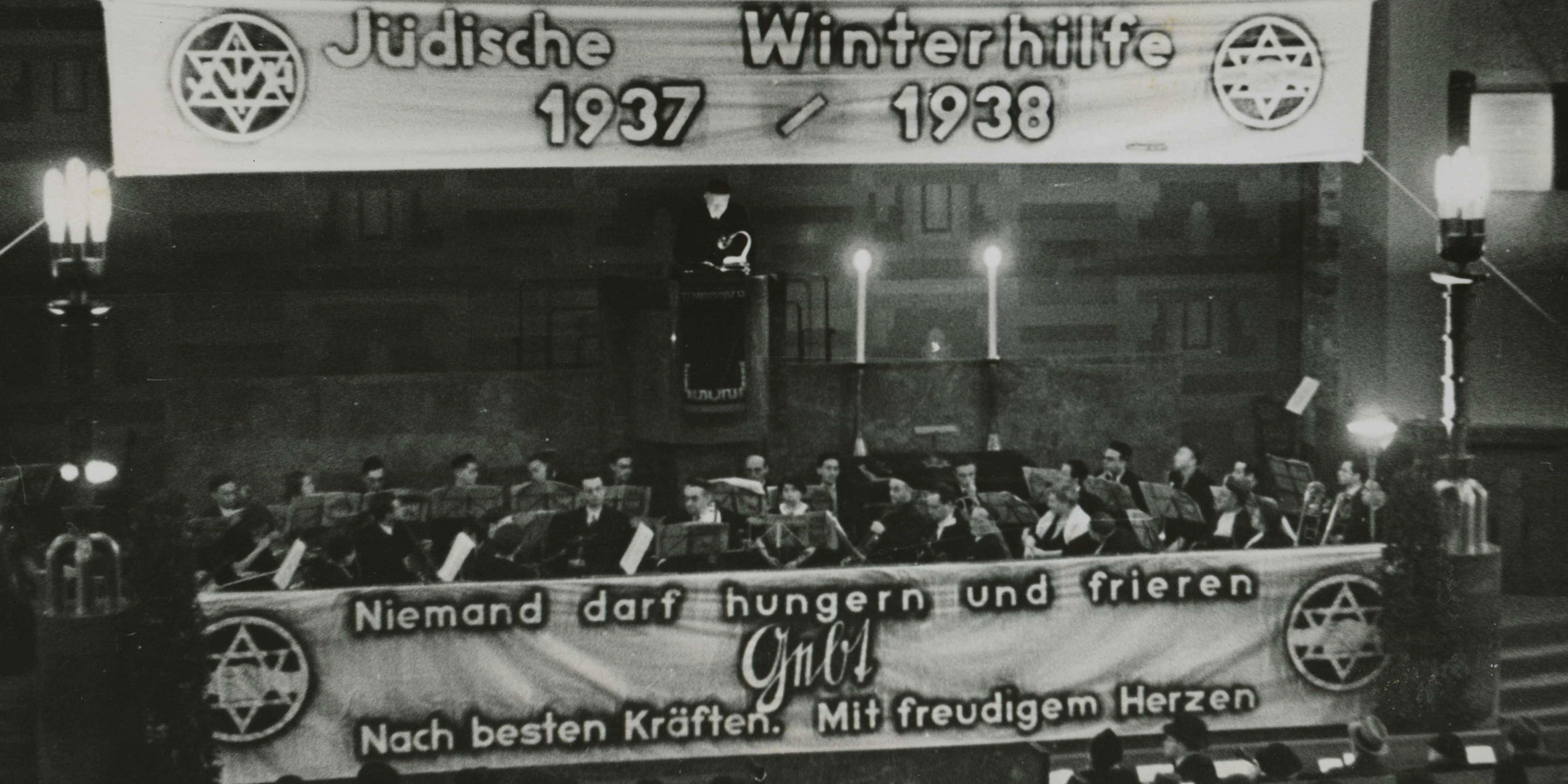

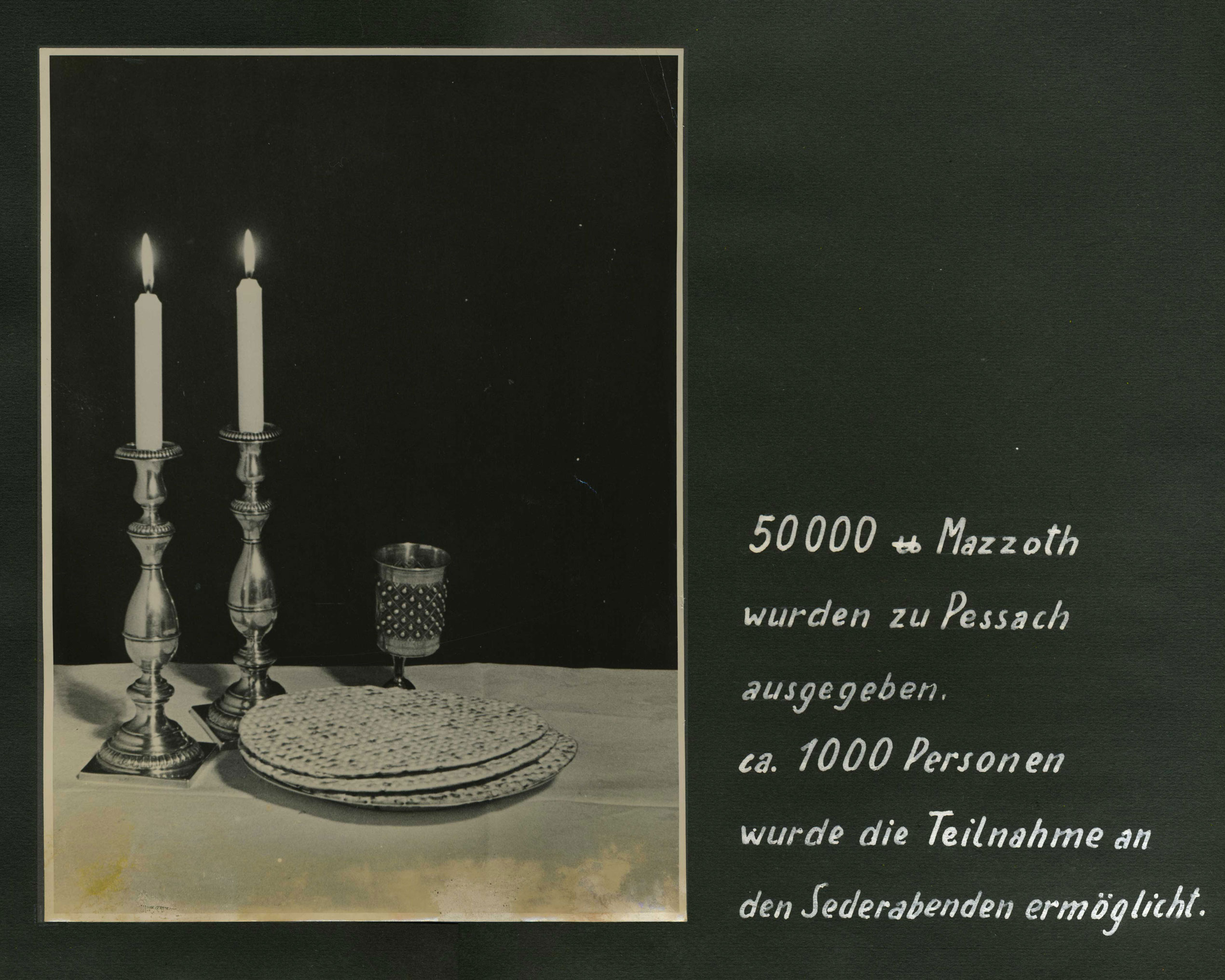

50.000 Mazzen

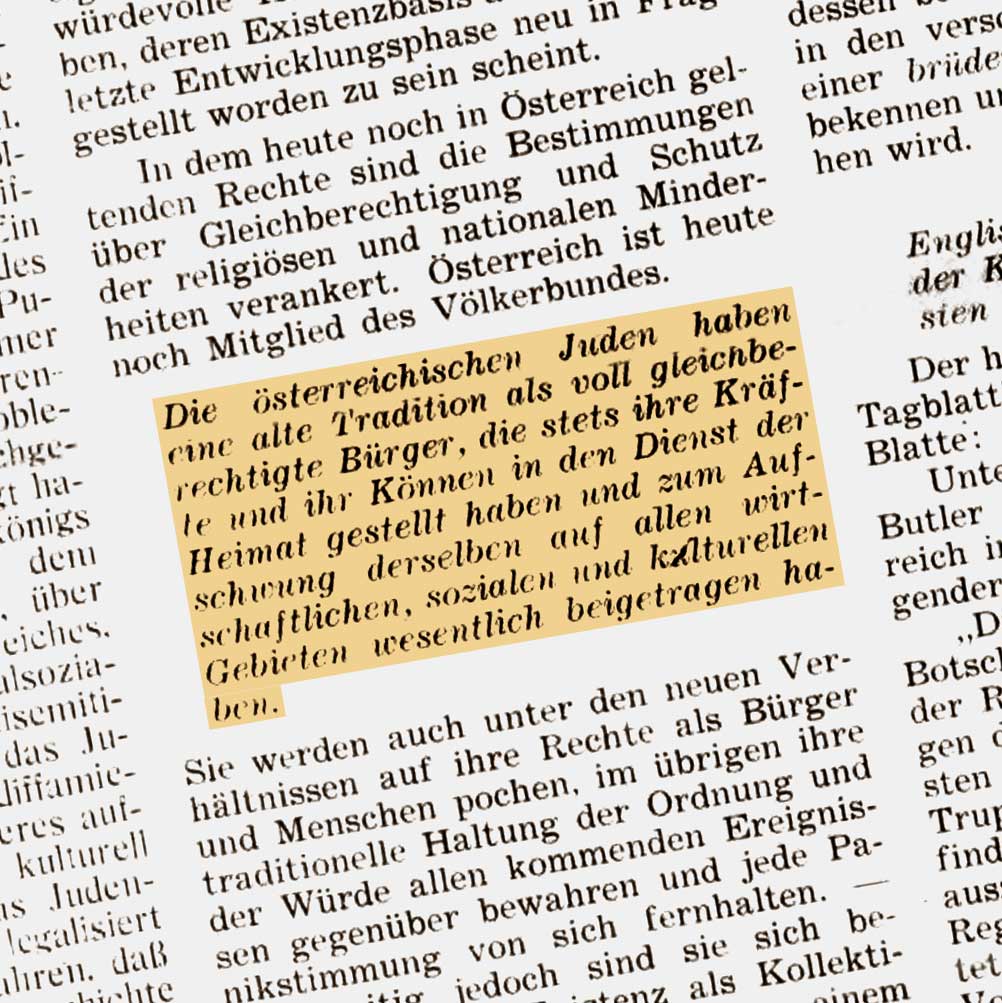

Jüdische Winterhilfe ermöglicht verarmten Juden die Speisevorschriften zur Pessachwoche einzuhalten

Berlin

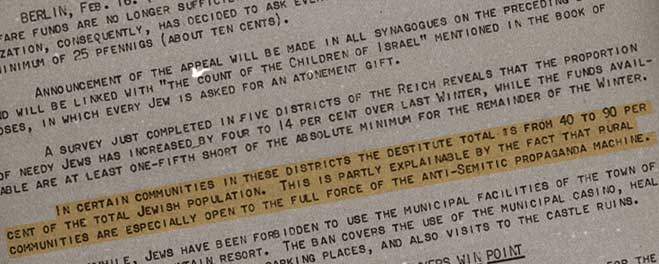

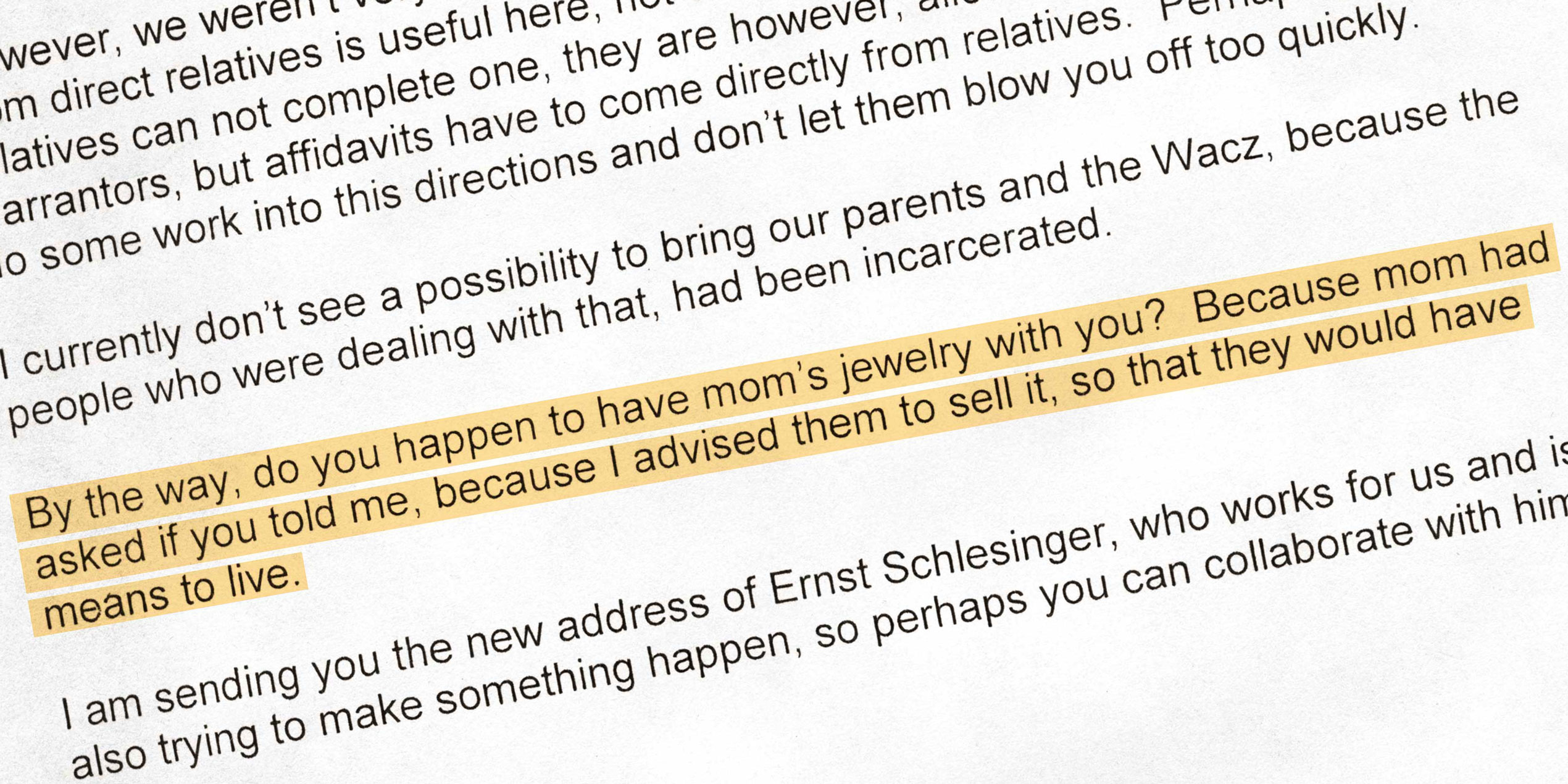

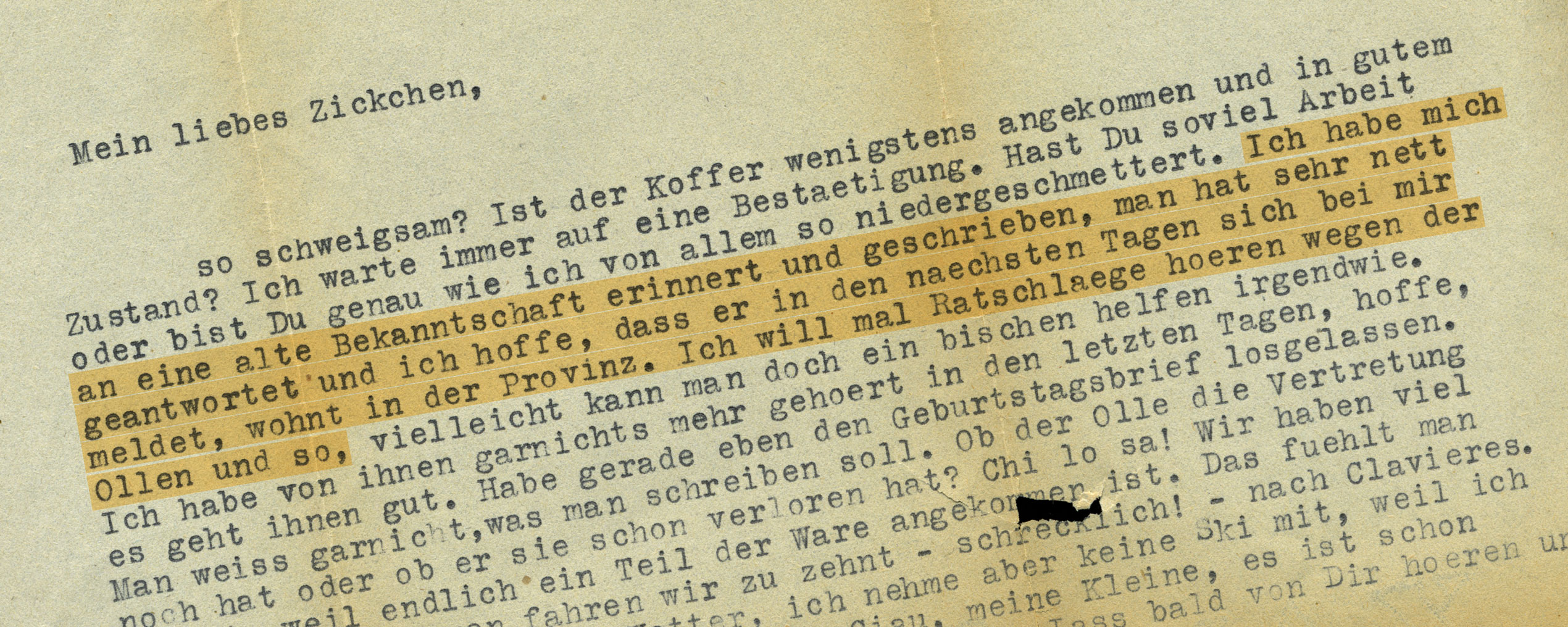

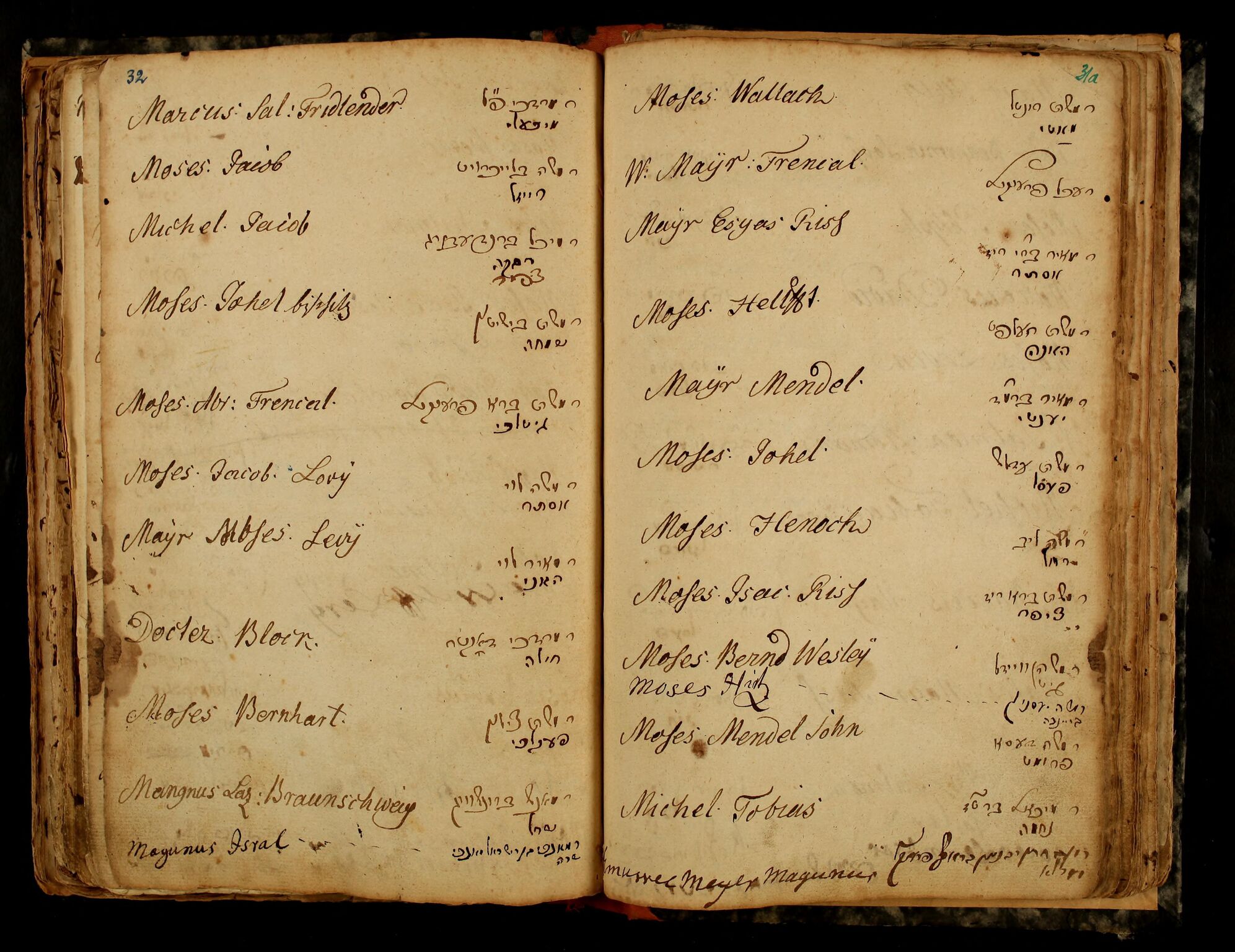

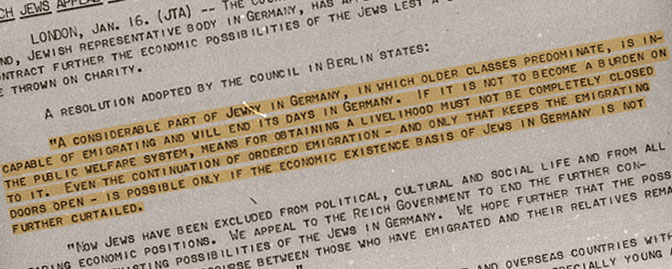

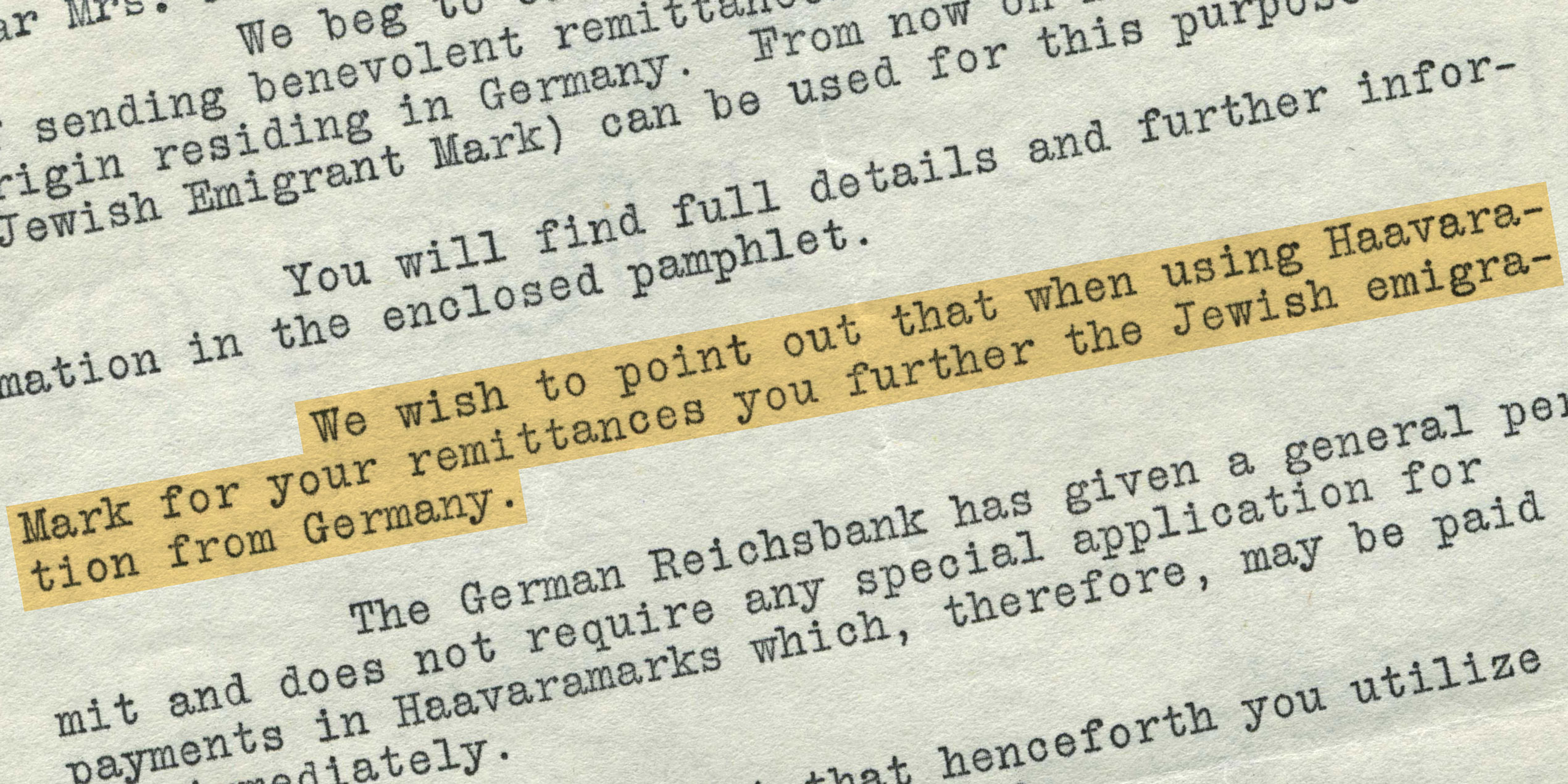

Die besonderen Speisevorschriften für die Pessachwoche bedeuteten eine zusätzliche finanzielle Belastung für die deutschen Juden, von denen viele Mühe hatten, über die Runden zu kommen. Die Jüdische Winterhilfe verteilte 50.000 Mazzen an bedürftige Juden und ermöglichte etwa 1000 Personen die Teilnahme an den beiden Sederabenden. Die Spender der Pessachsammlung der Winterhilfe erhielten ein Exemplar von Rabbi Selig Bambergers Übersetzung der Haggadah, deren Inneneinband mit einem Etikett versehen war, auf dem für die Spende gedankt wurde. Dieses Foto von Feiertagszubehör stammt aus einem Album Heinrich Stahls, des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, der die Jüdische Winterhilfe gemeinsam mit Rabbiner Leo Baeck 1935 bei einer Veranstaltung in Berlin ins Leben gerufen hatte.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Heinrich Stahl, AR 7171

Original:

F 7418