Jüdische Leibesertüchtigung

Antwort auf ein antisemitisches Stereotyp

Frankfurt am Main

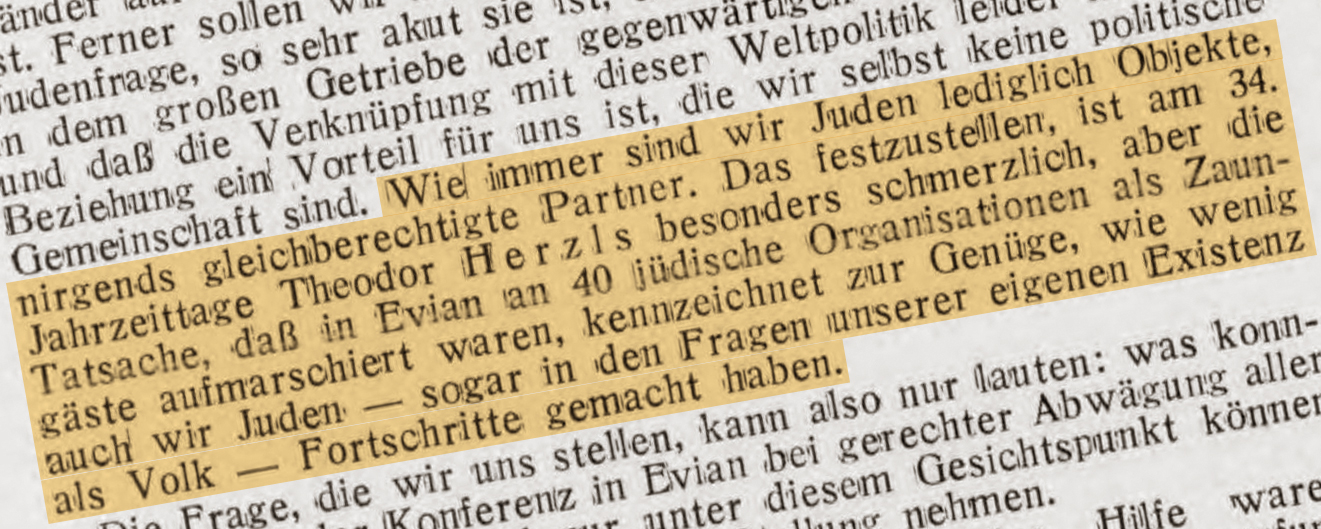

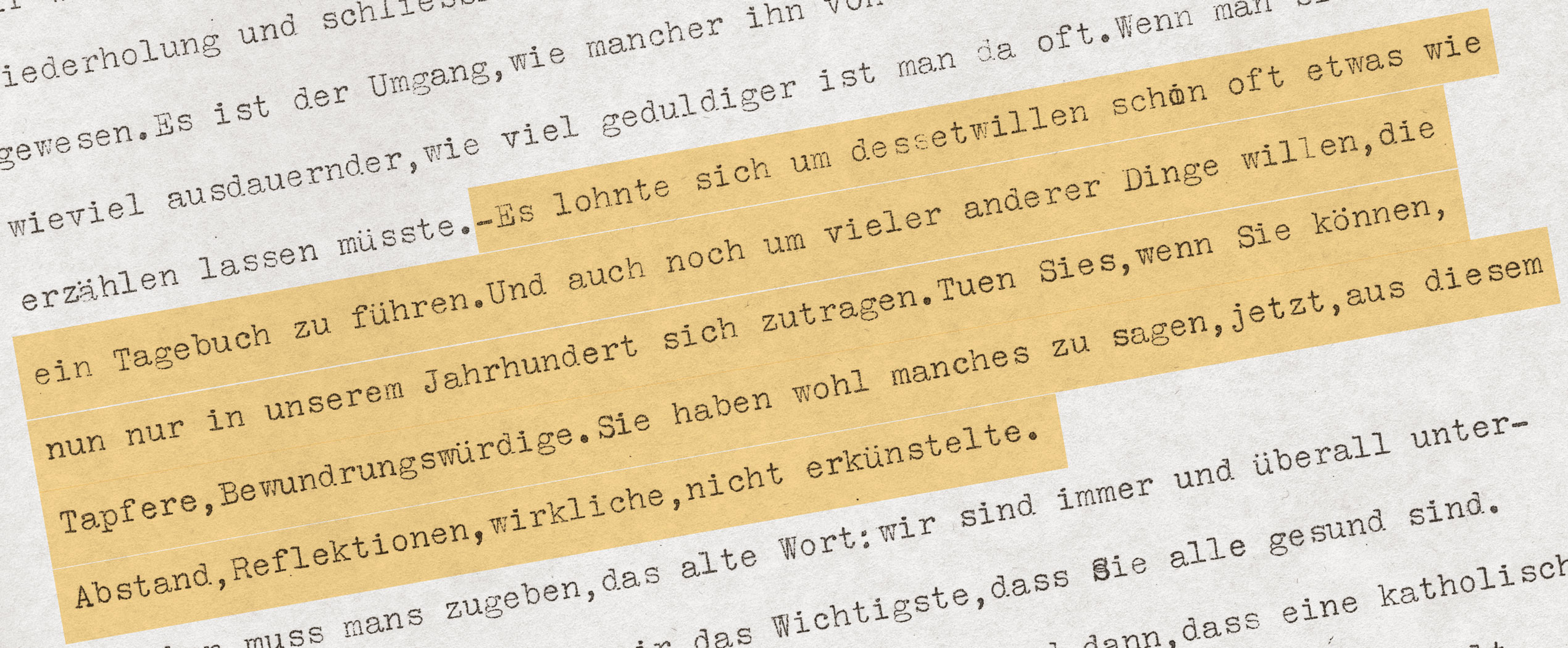

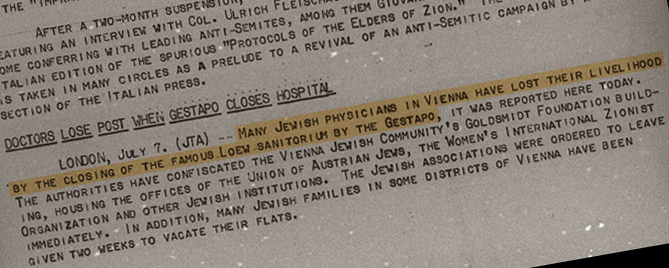

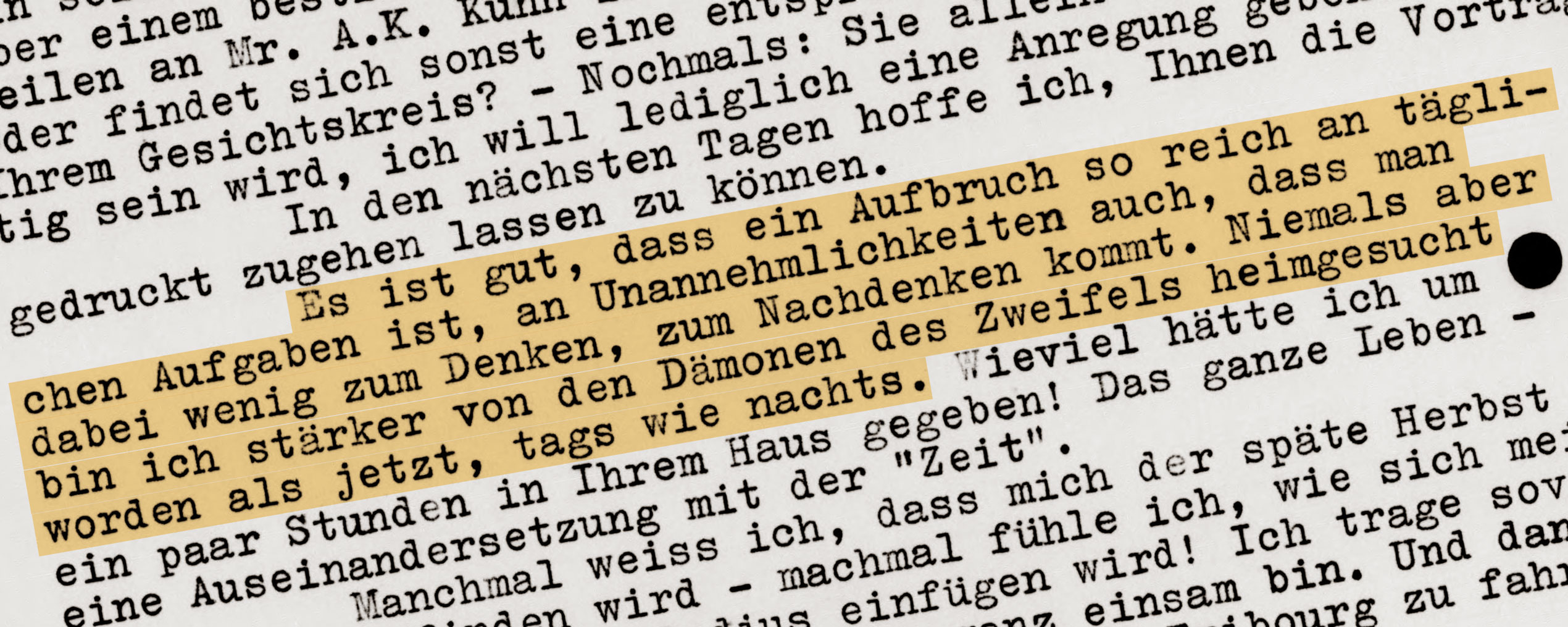

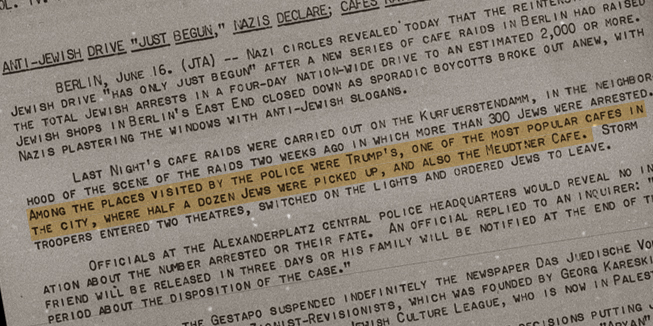

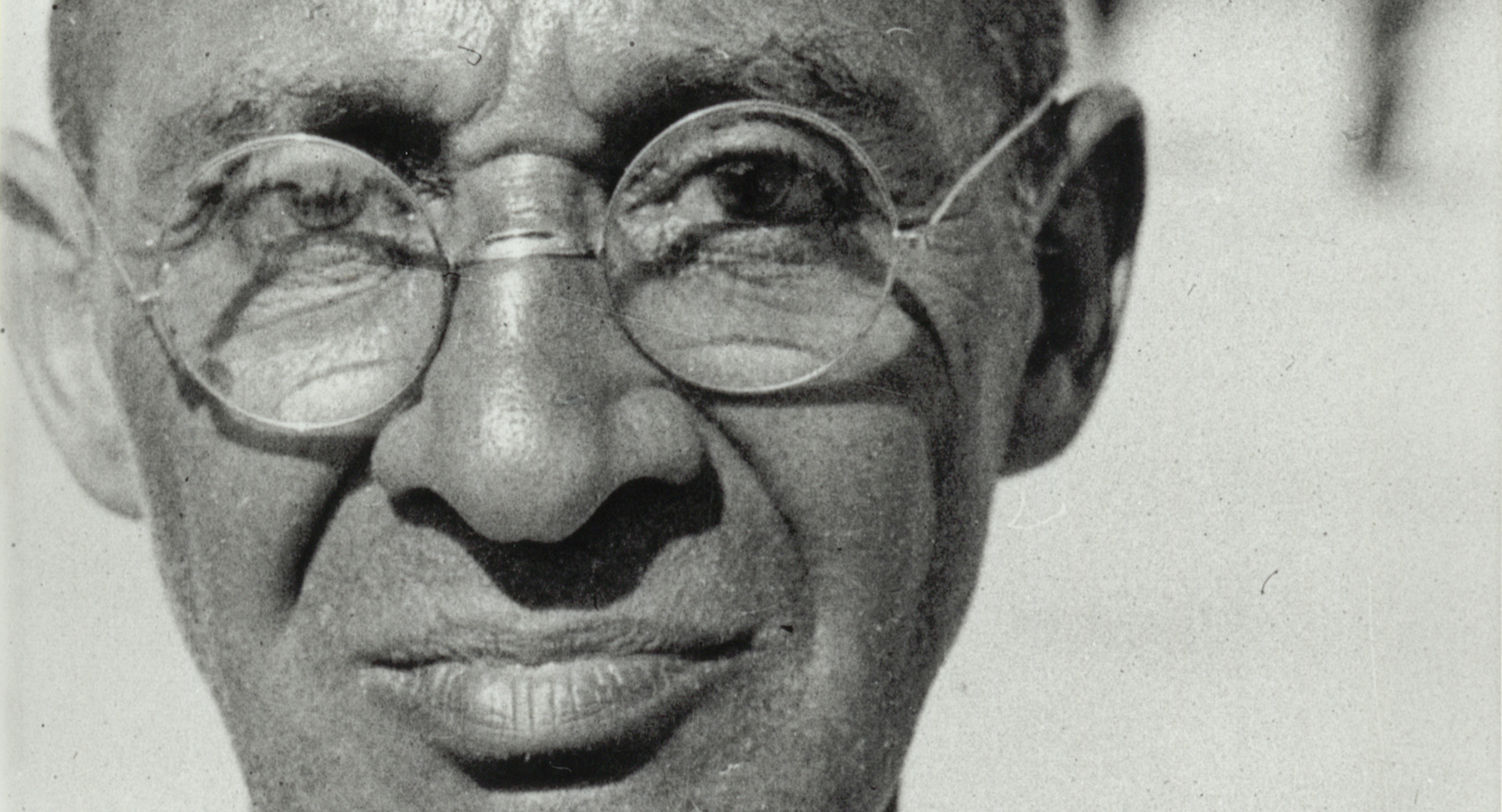

Ein klassischer antisemitischer Topos des 19. Jahrhunderts war die Vorstellung, Juden seien schwach, unsportlich und verweichlicht. Um diesem Stereotyp entgegenzuwirken, schuf der zionistische Arzt, Schriftsteller und Politiker Max Nordau auf dem 2. Zionistischen Kongress in Basel (1898) das Gegenkonzept des „Muskeljuden“: Anknüpfend an Vorbilder jüdischen Kämpfertums wie Bar Kochba und die Makkabäer, rief er zur Regeneration des jüdischen Volkes durch körperliche Ertüchtigung auf. Keine zwei Monate später wurde in Berlin der jüdische Sportverein Bar Kochba gegründet. Mehr und mehr jüdische Sportvereine entstanden, von denen viele der zionistischen Bewegung nahestanden. Die Ortsgruppe des Bar Kochba Frankfurt/Main wurde 1904 ins Leben gerufen. Eines seiner Teams posiert hier für die Kamera.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Bar Kochba, Frankfurt/Main, AR 11260

Original:

Archivbox 1, Ordner 1