Kontakte sind Geld wert

Agnes Graetz nutzt ihr Netzwerk, um ihrer Tochter die Auswanderung in die USA zu ermoeglichen

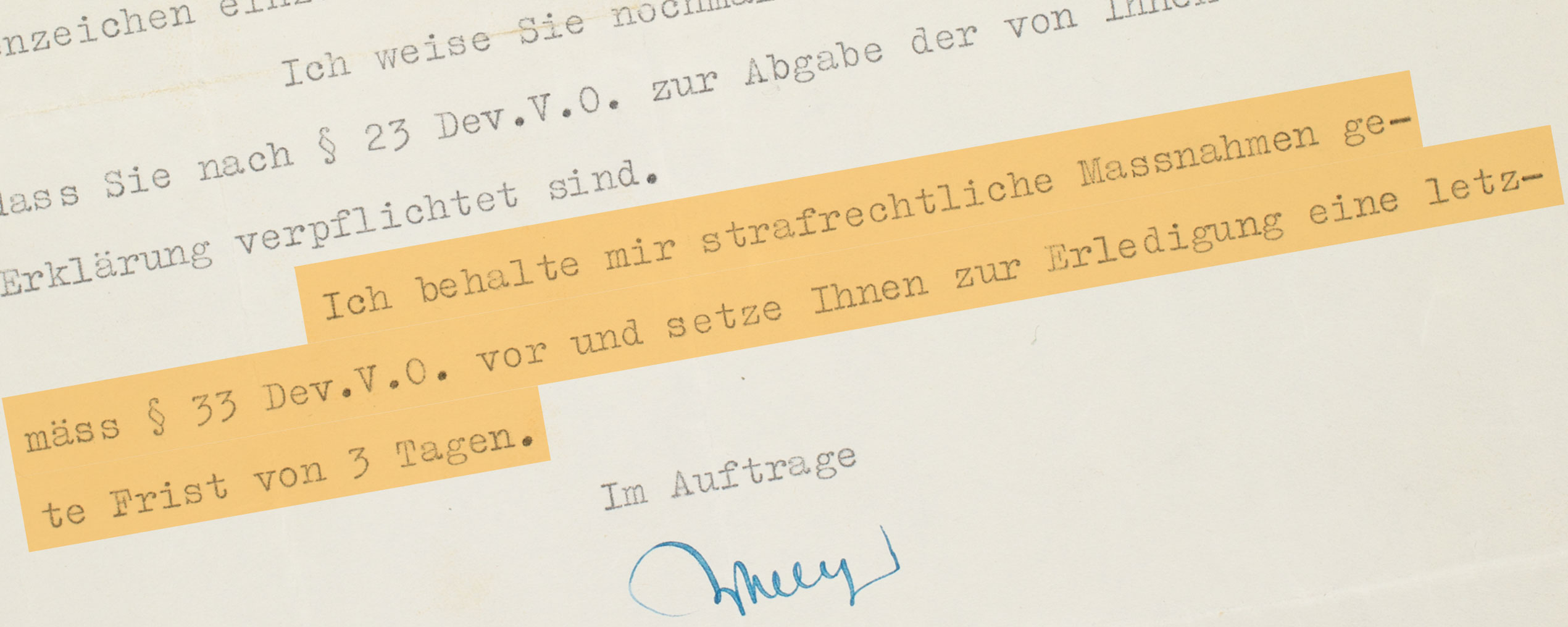

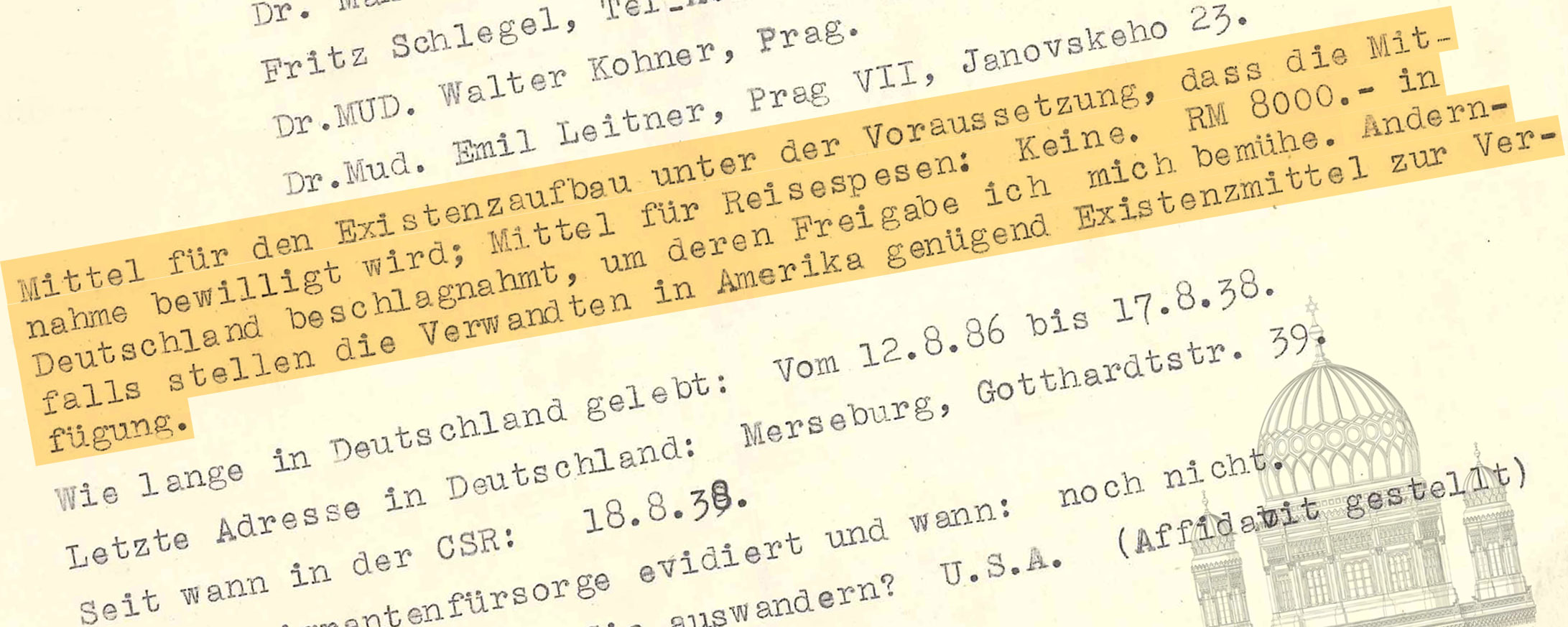

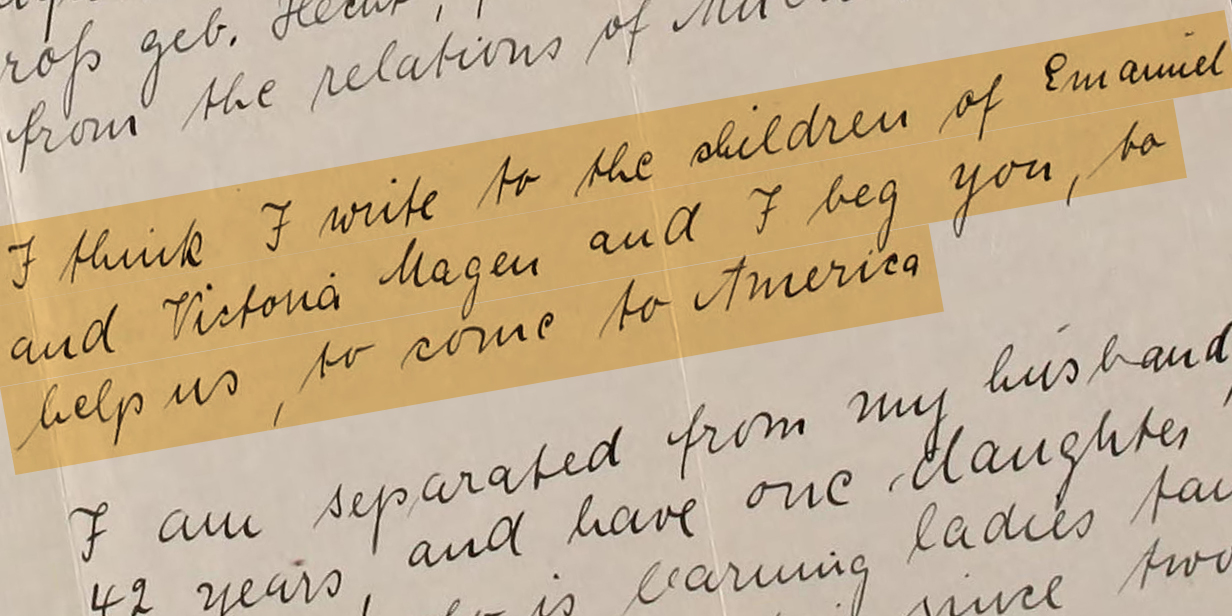

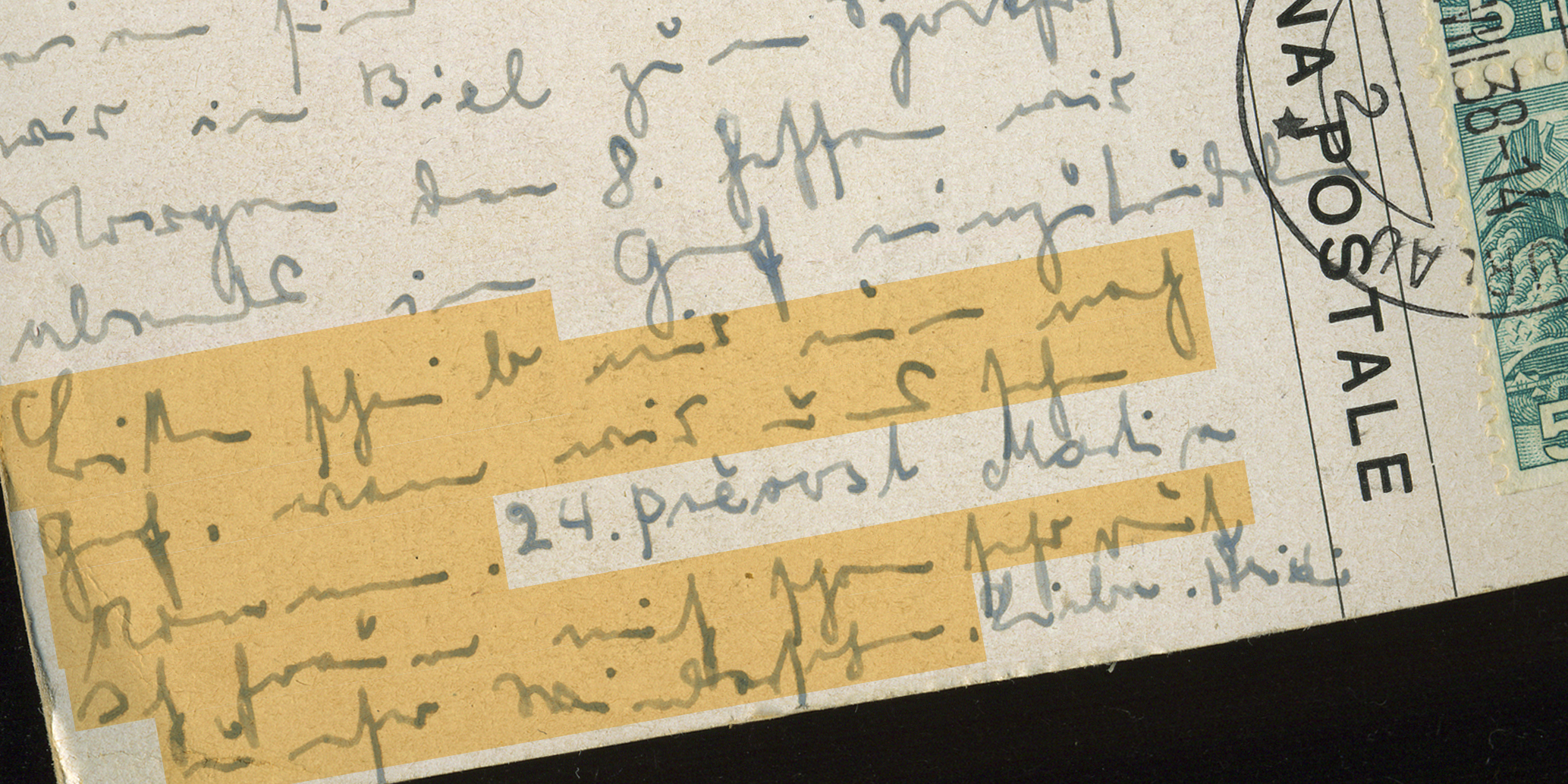

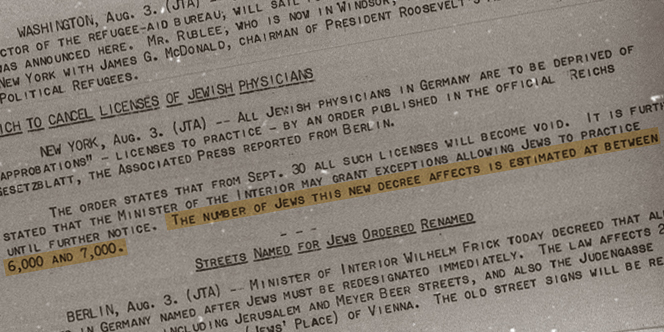

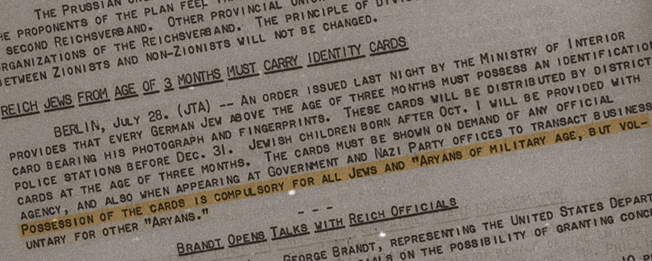

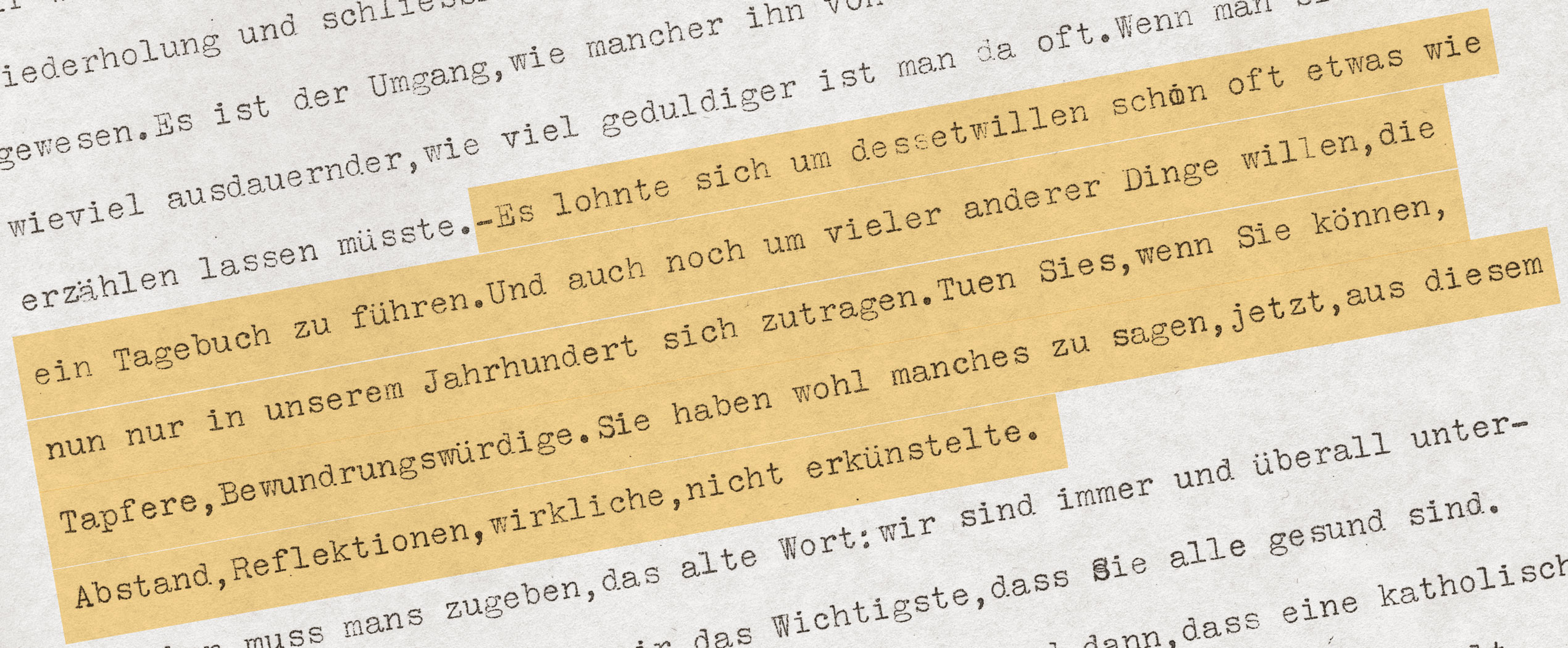

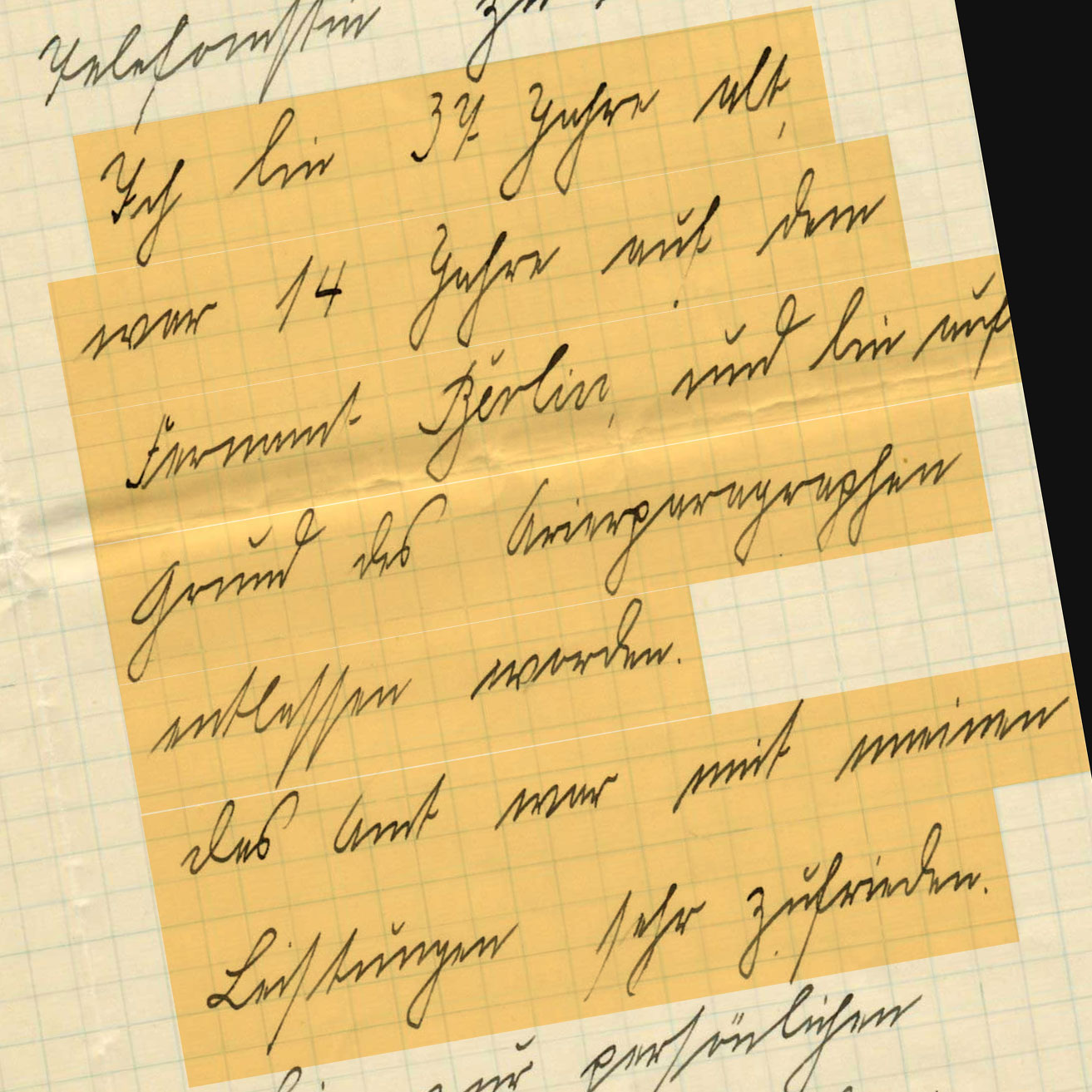

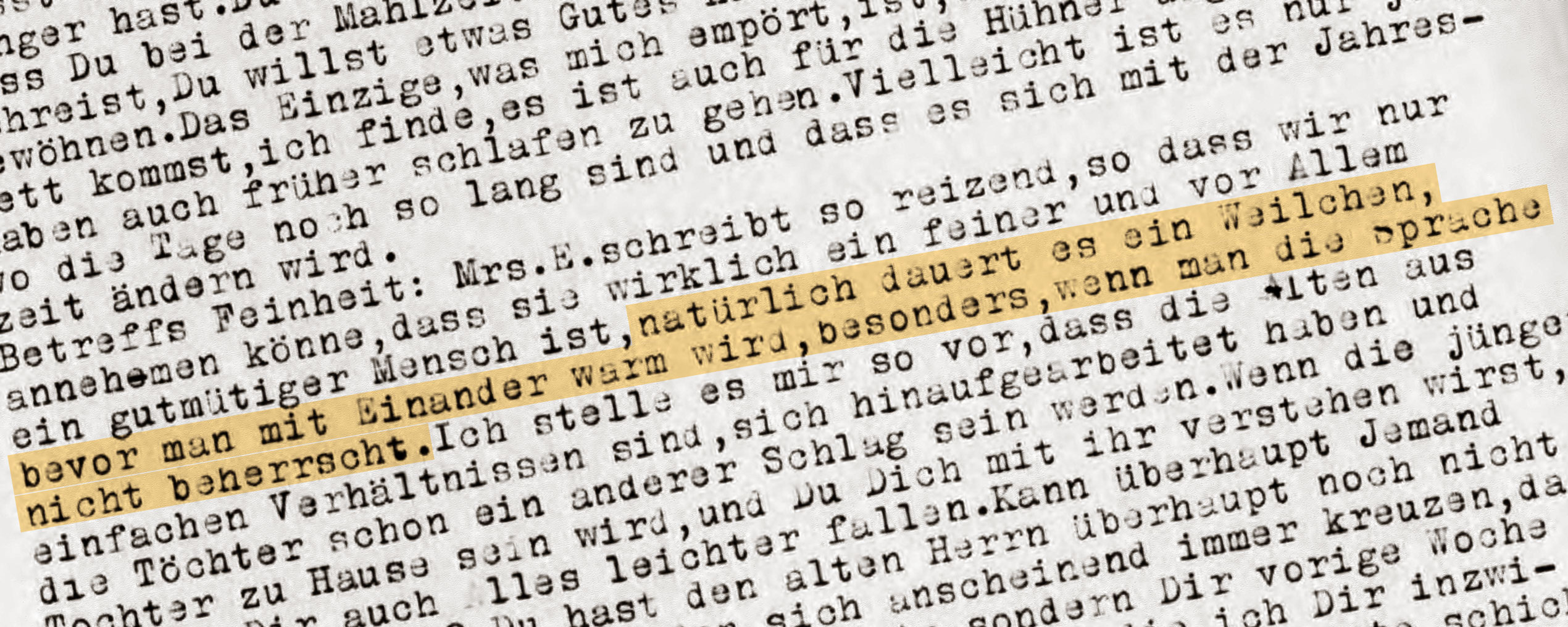

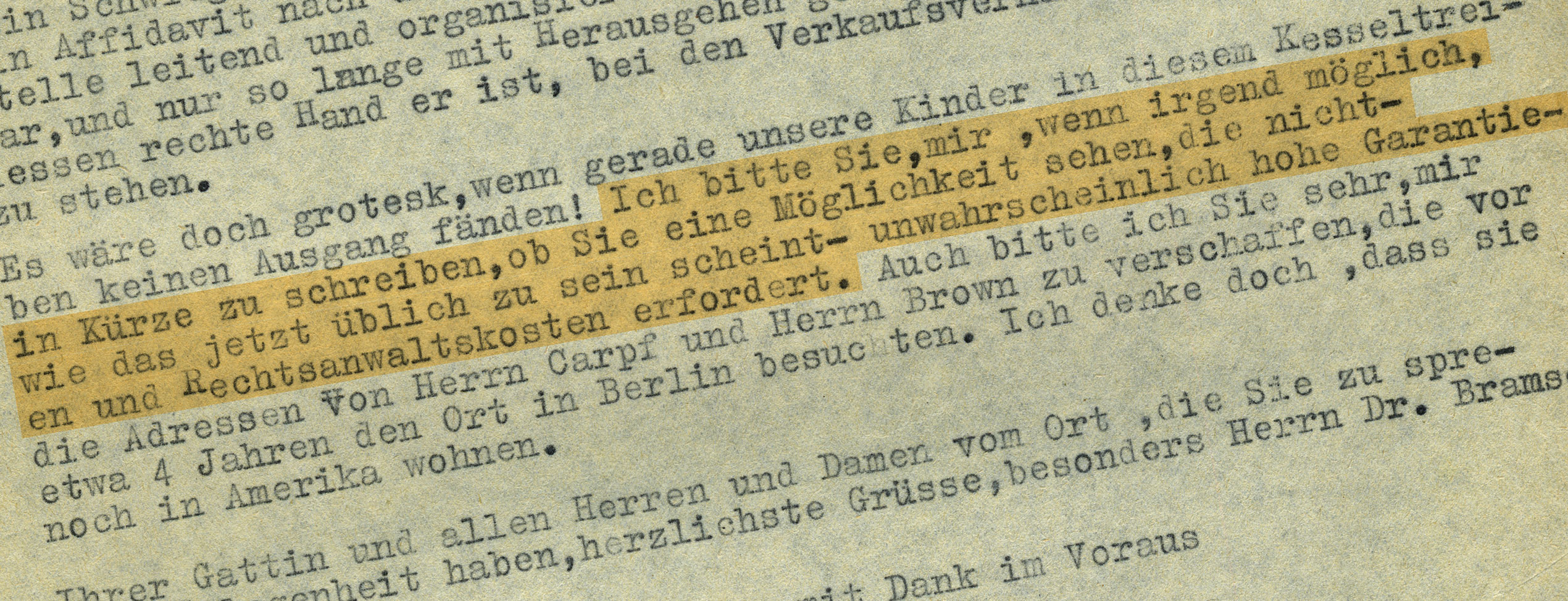

„Ich bitte Sie, mir, wenn irgend möglich in Kürze zu schreiben, ob Sie eine Möglichkeit sehen, die nicht - wie das jetzt üblich zu sein scheint - unwahrscheinlich hohe Garantien und Rechtsanwaltskosten erfordert.“

Luzern

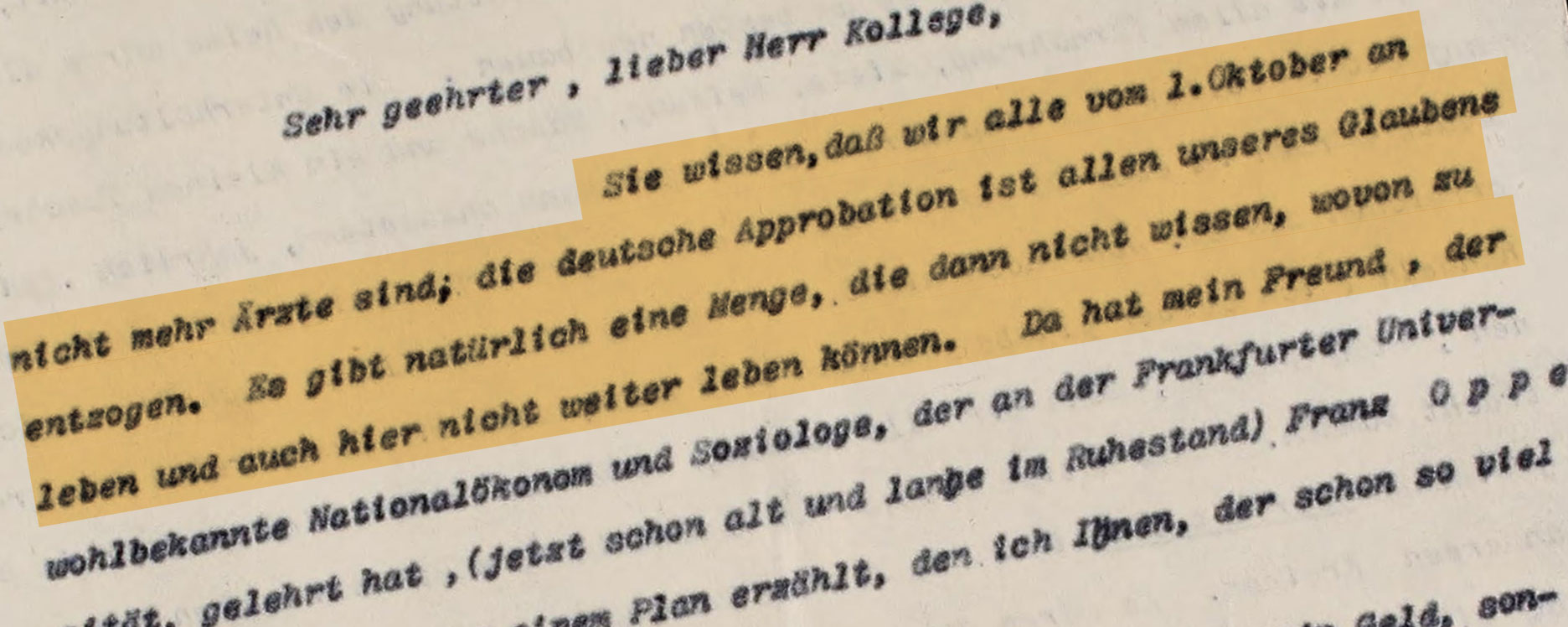

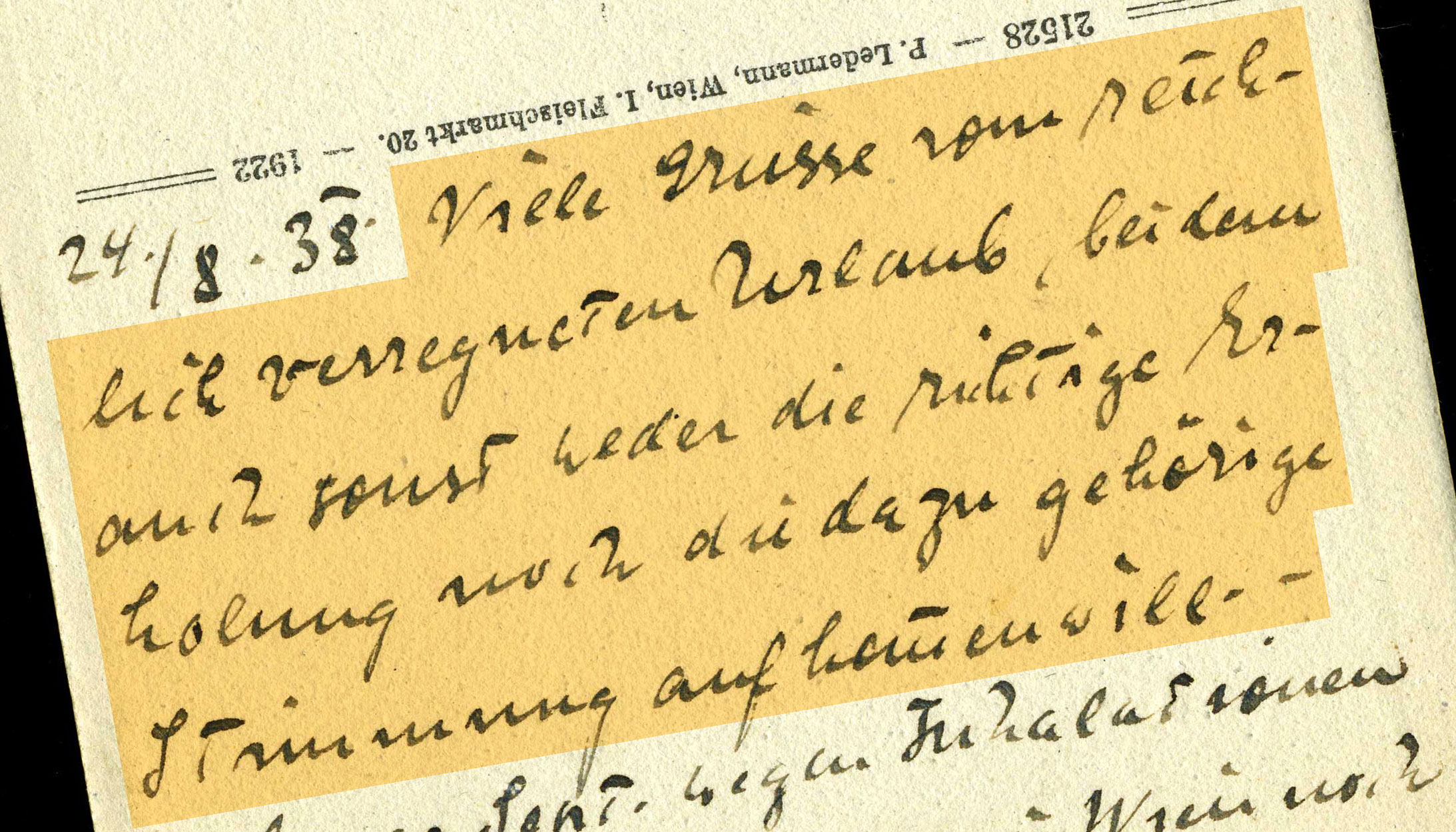

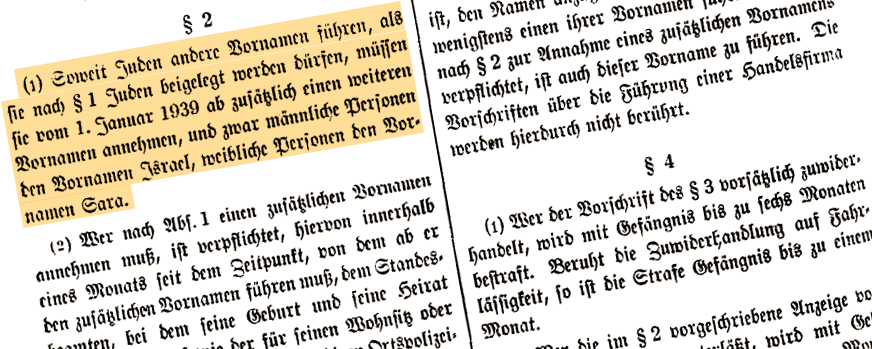

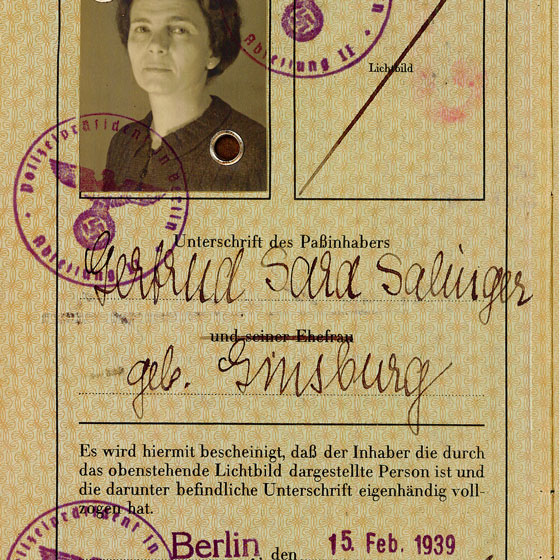

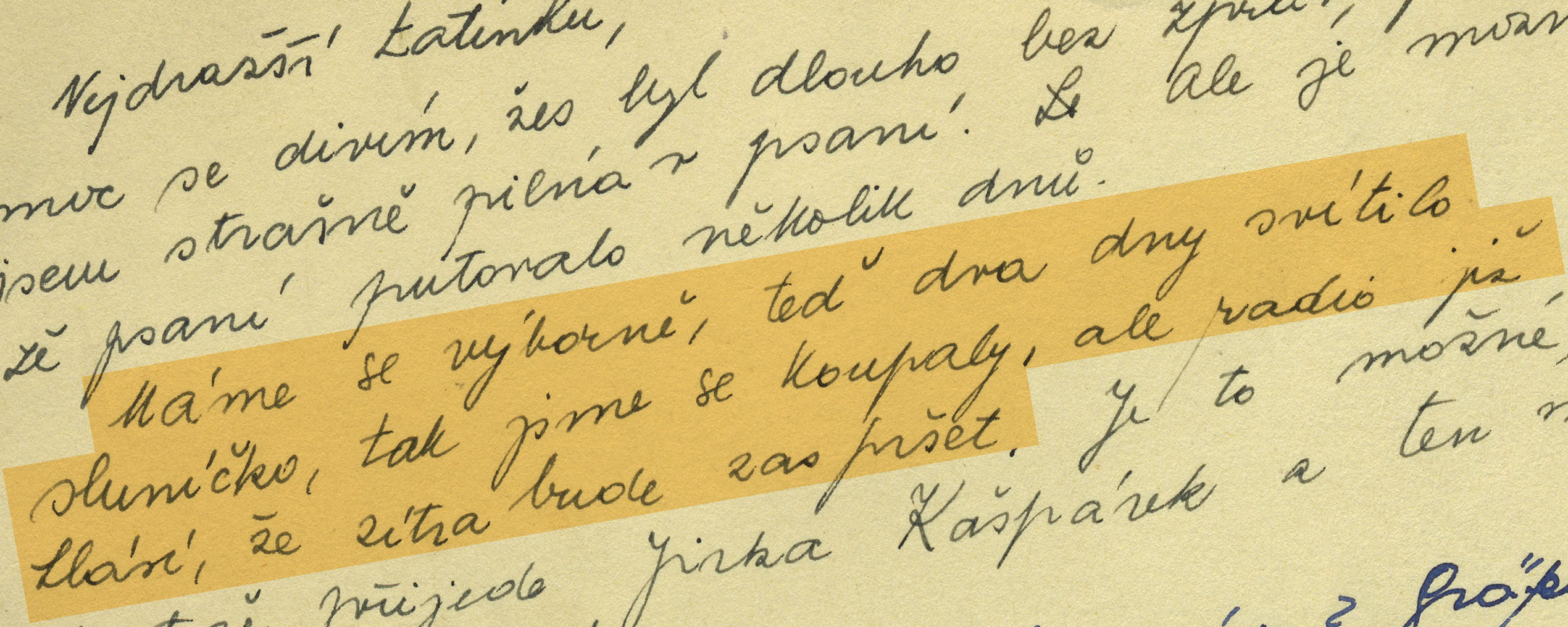

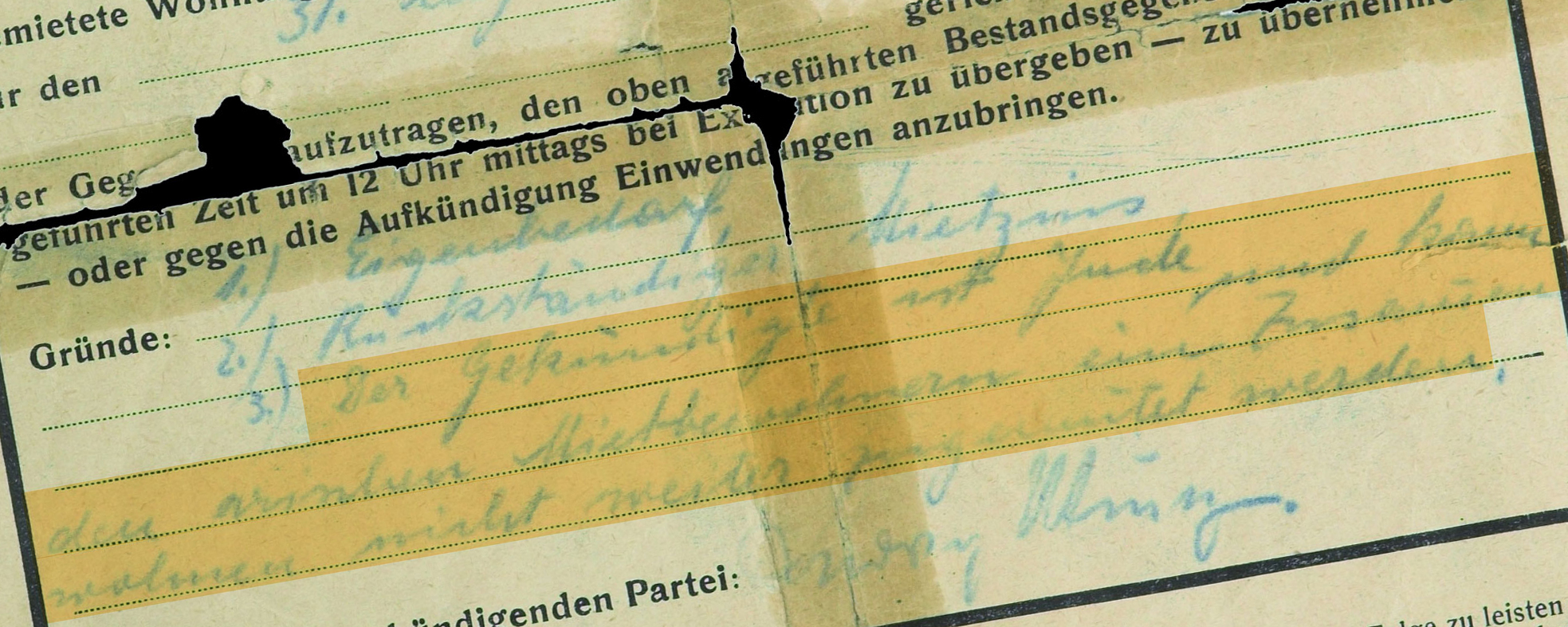

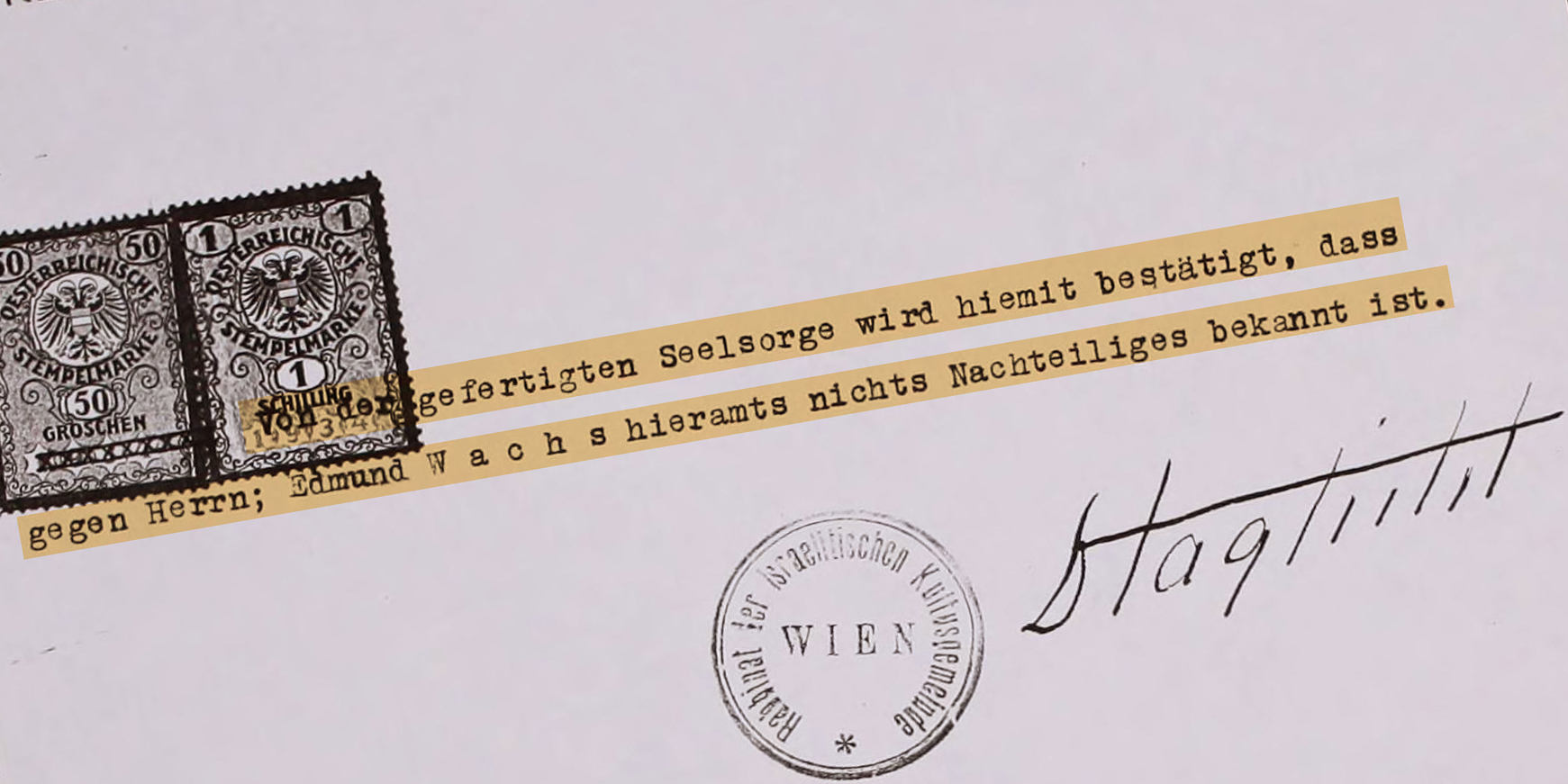

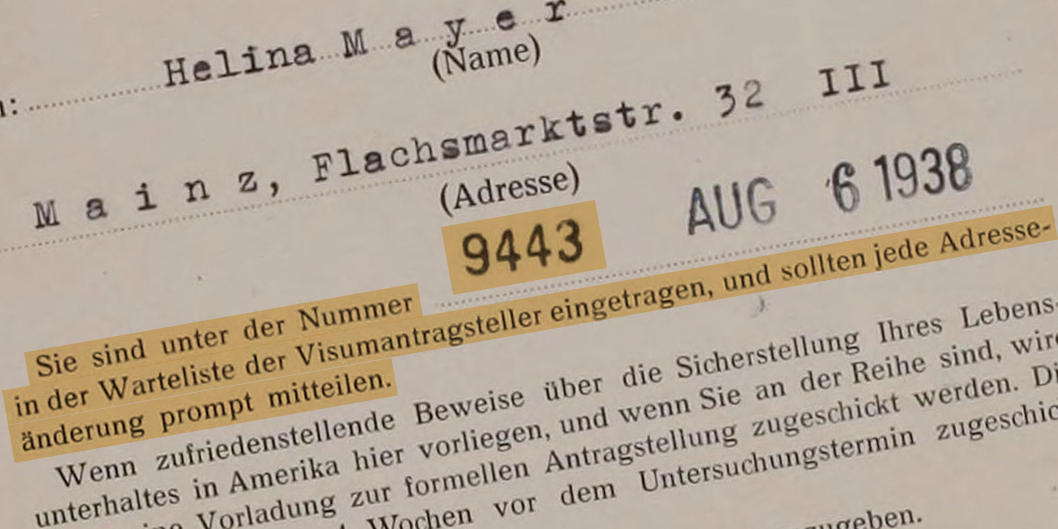

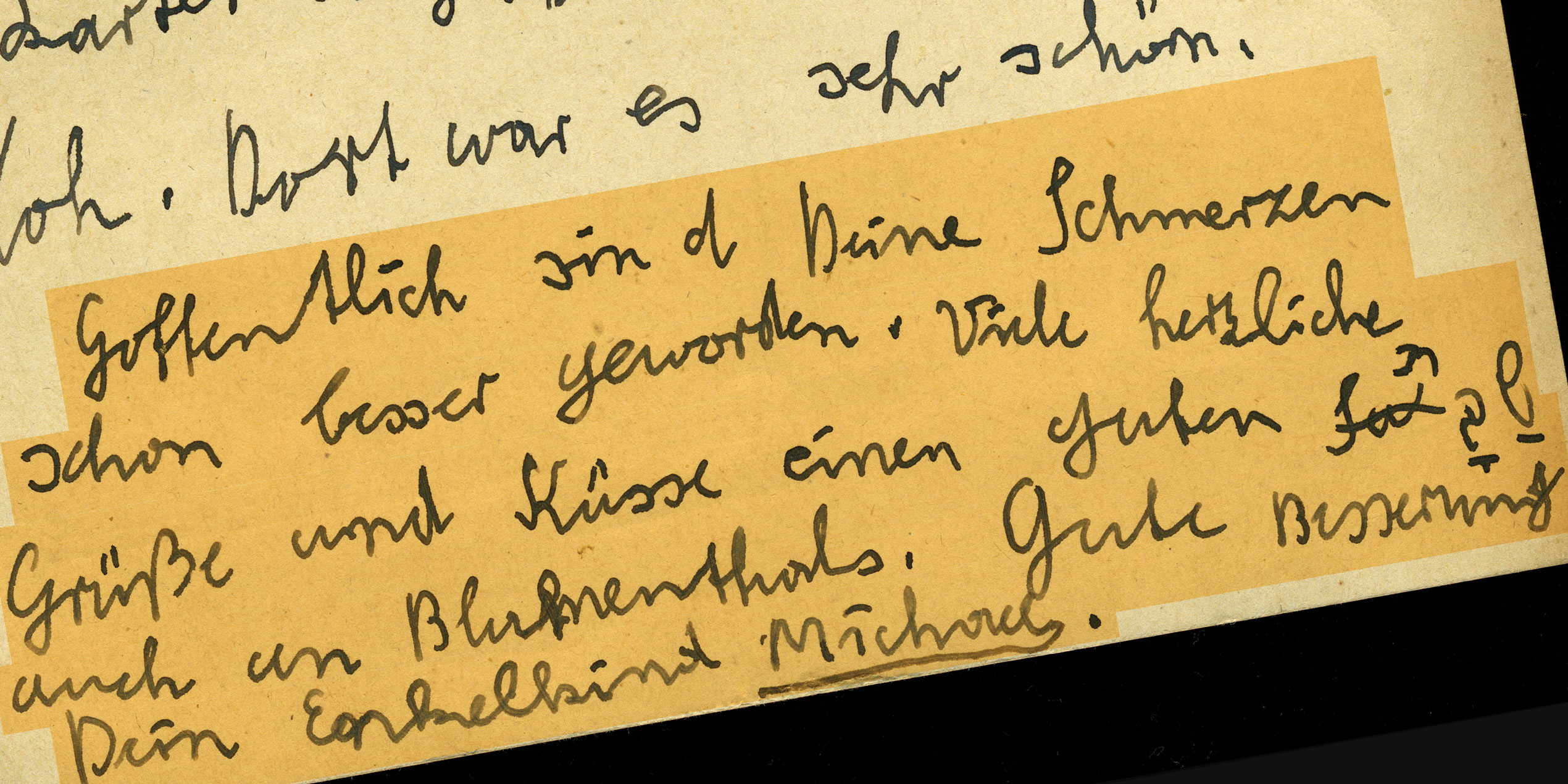

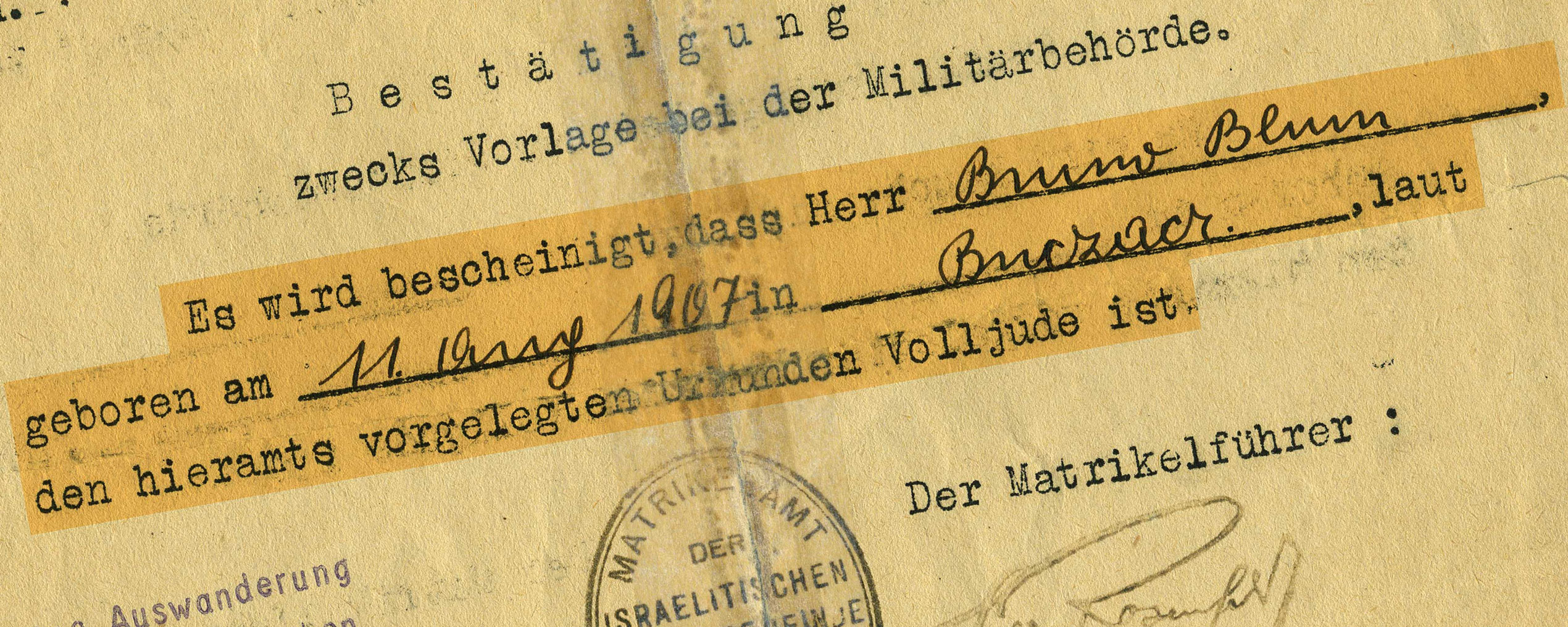

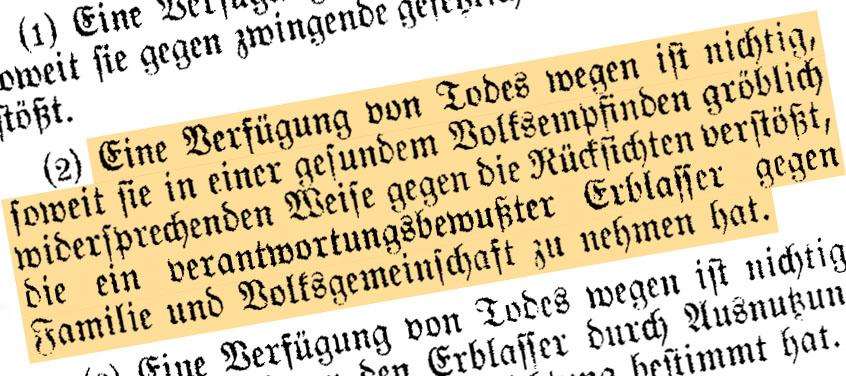

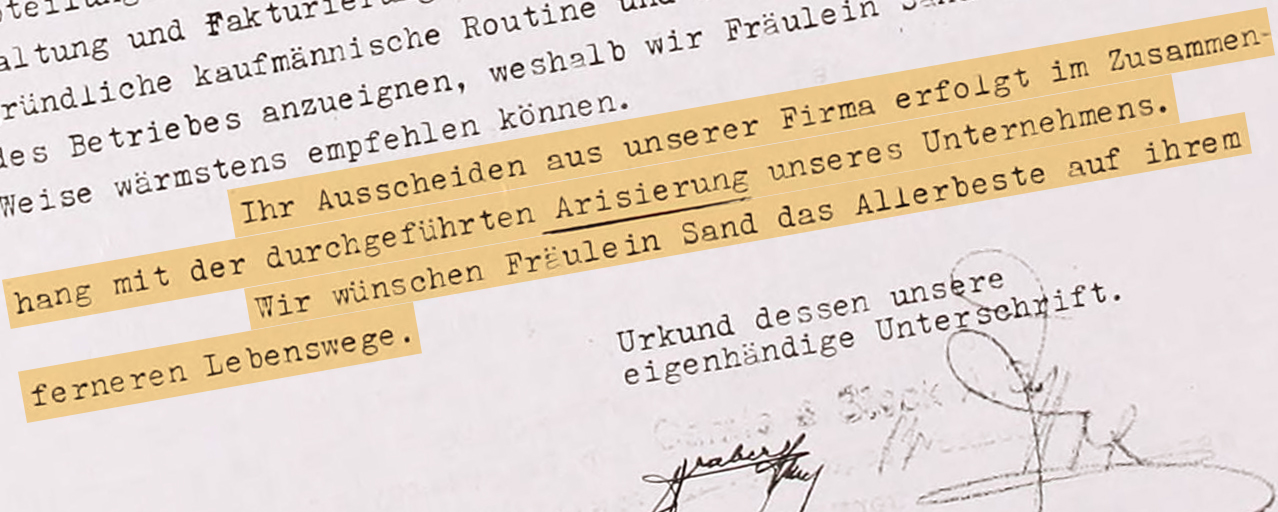

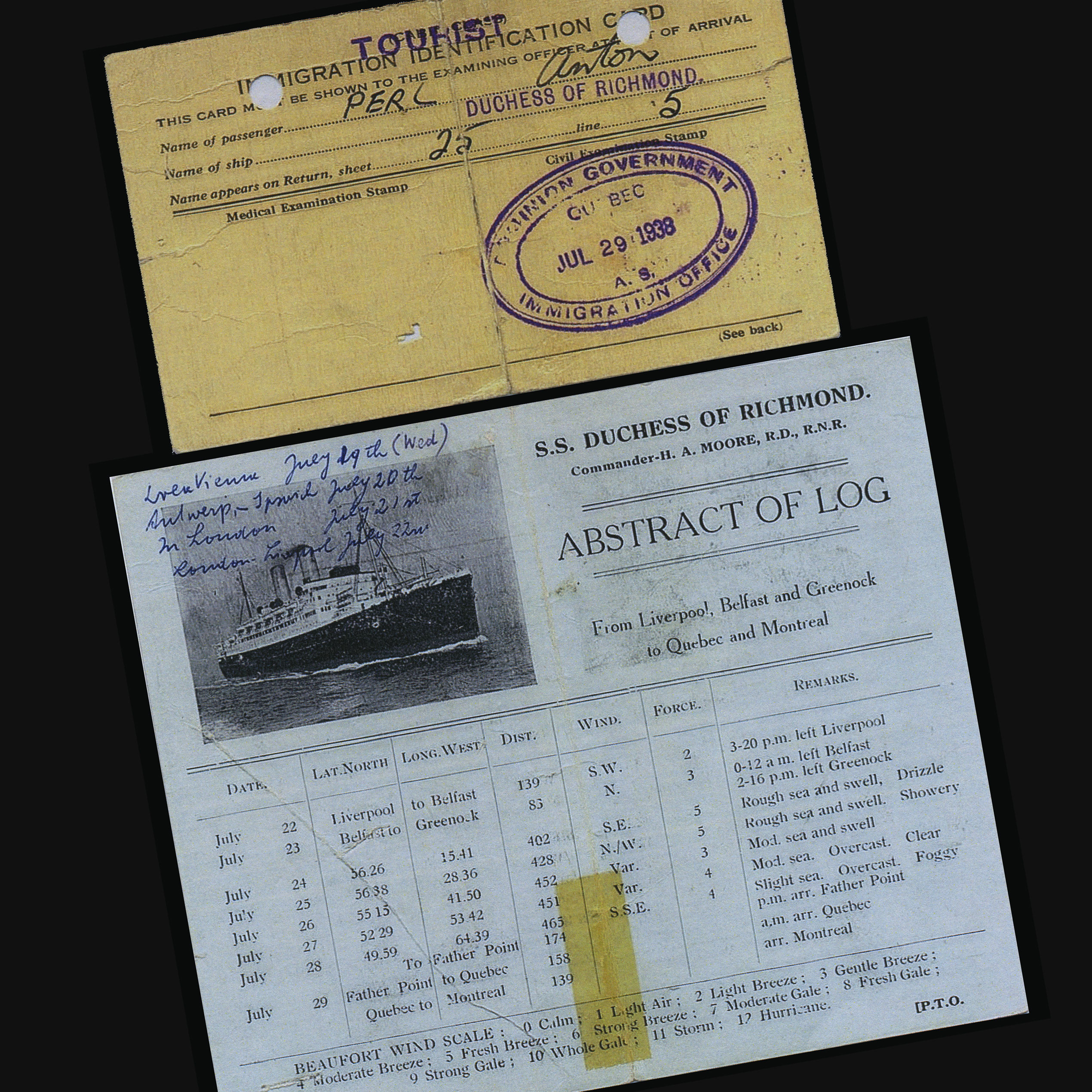

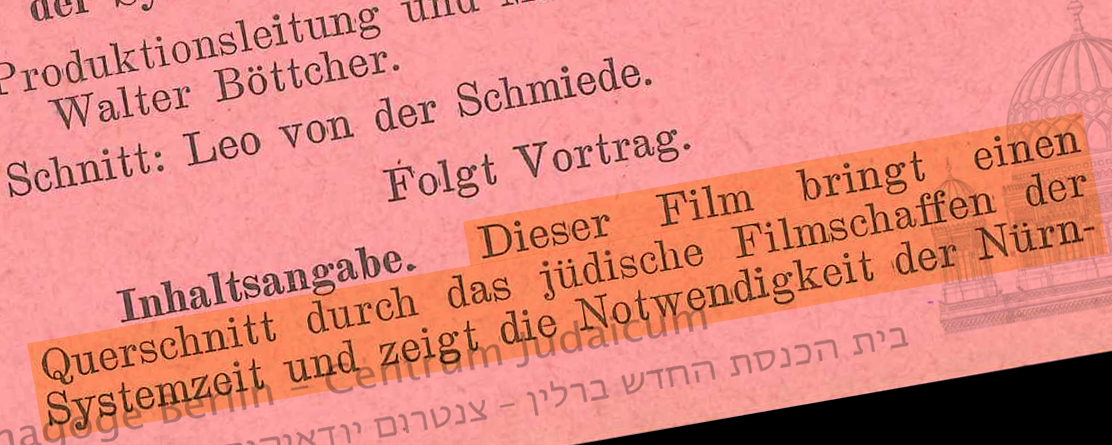

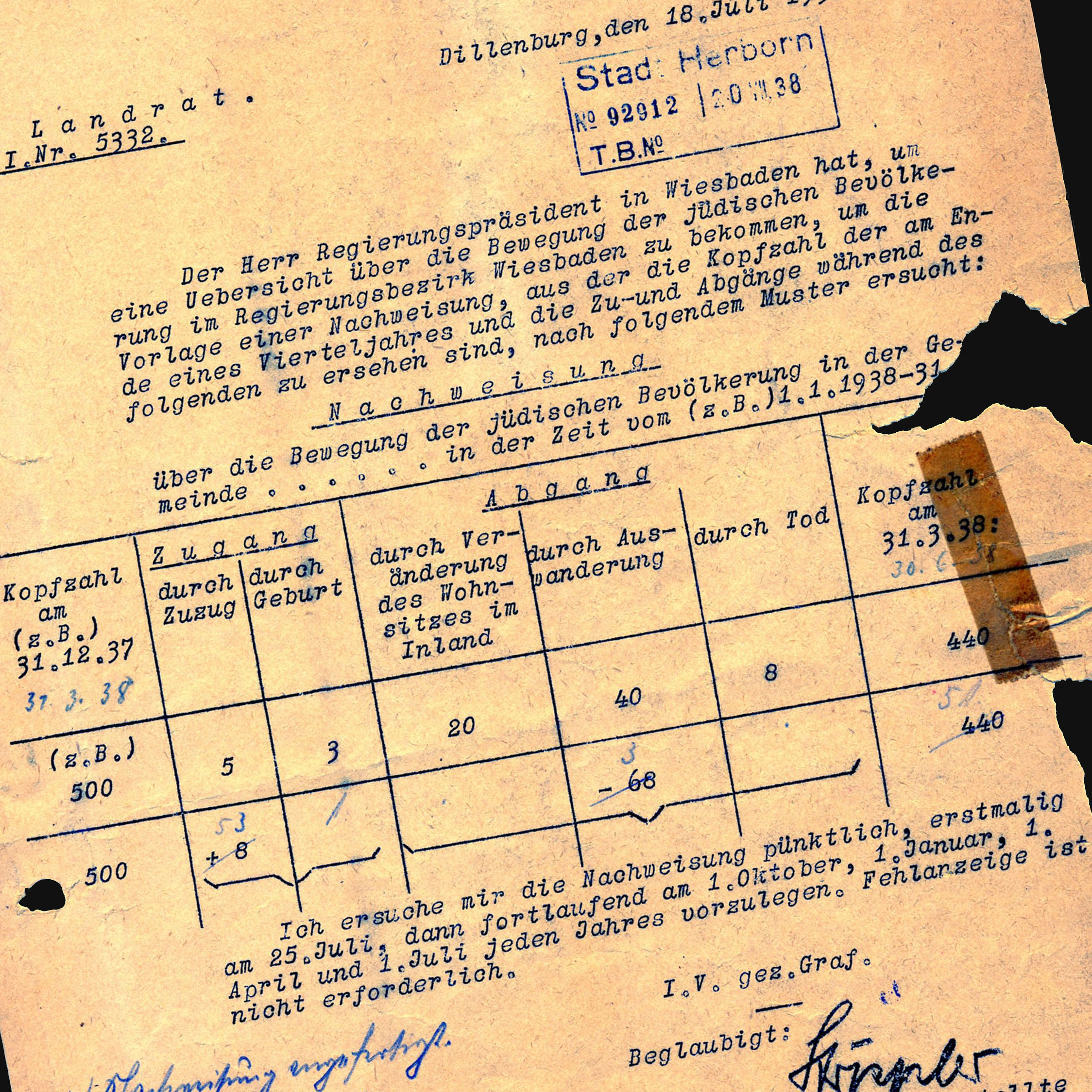

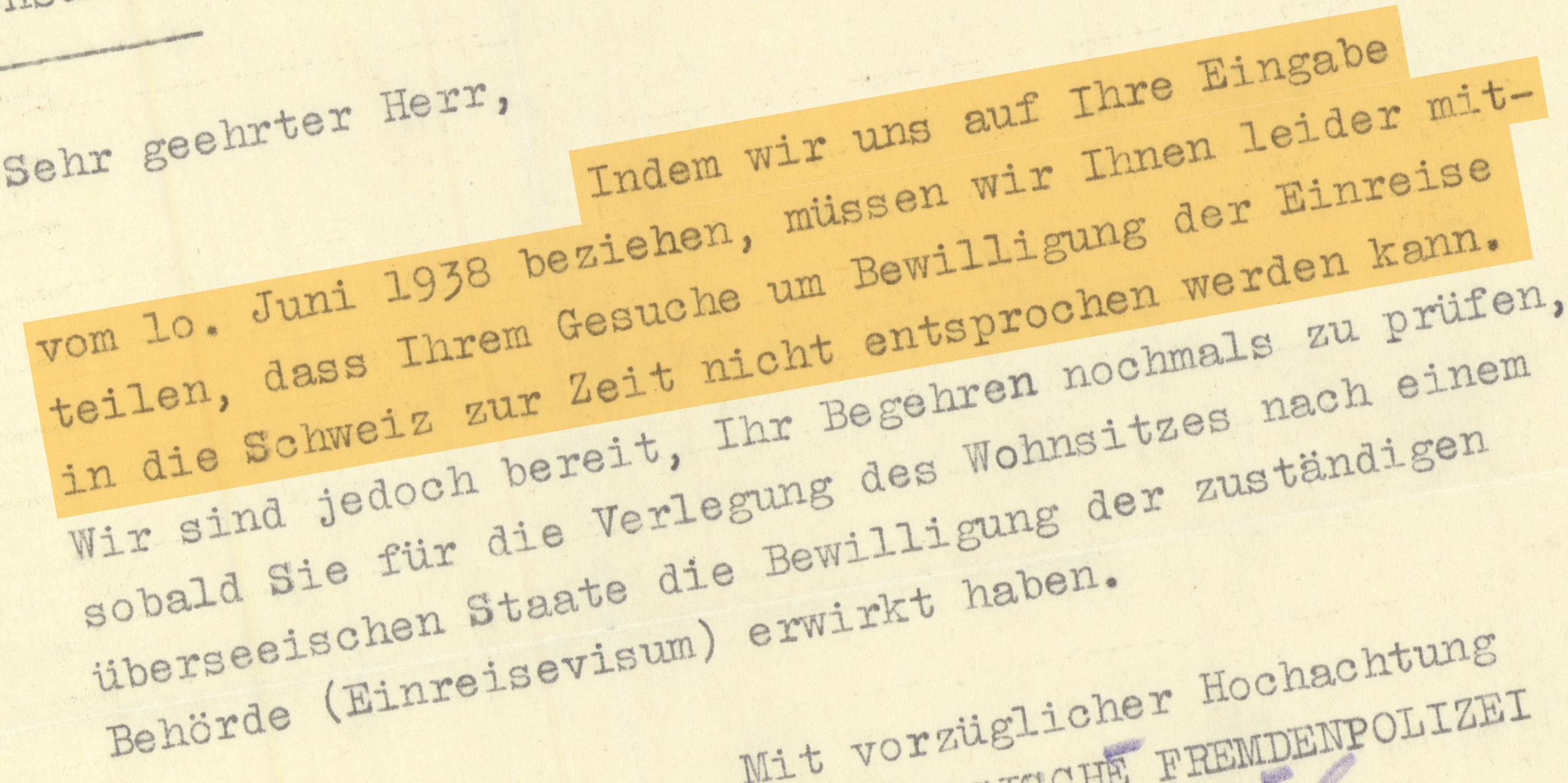

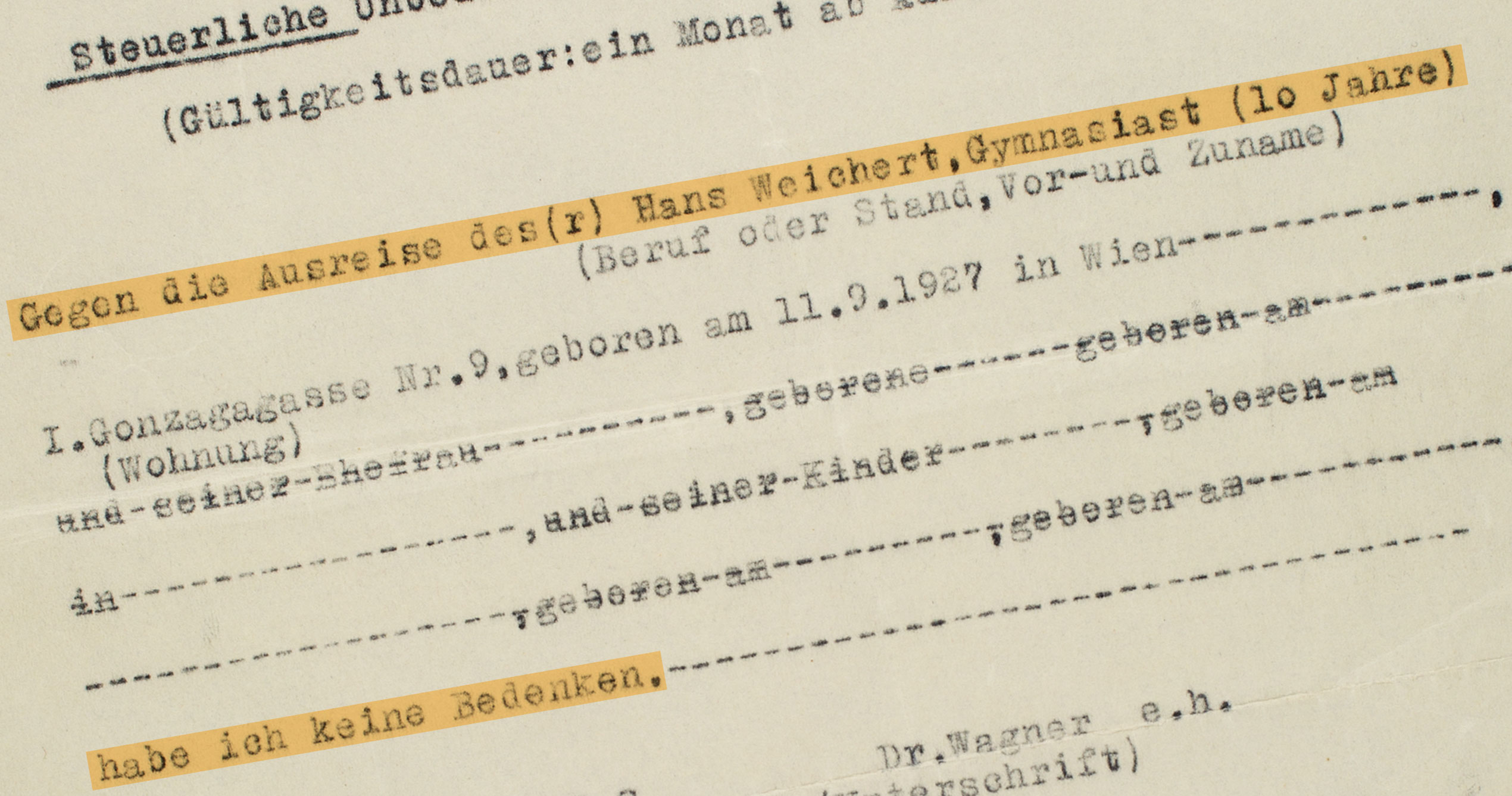

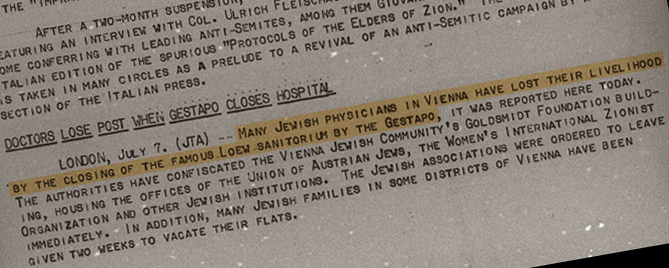

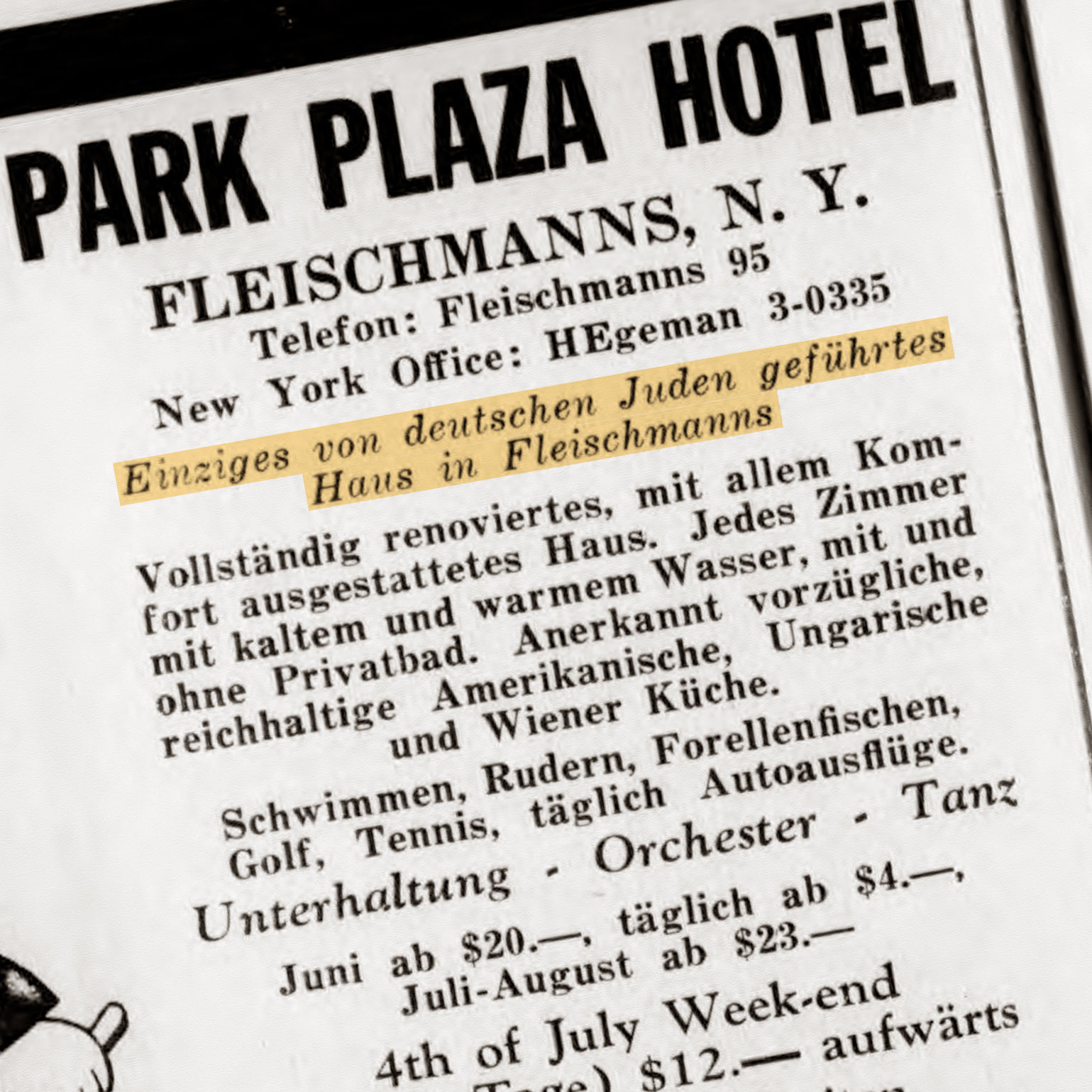

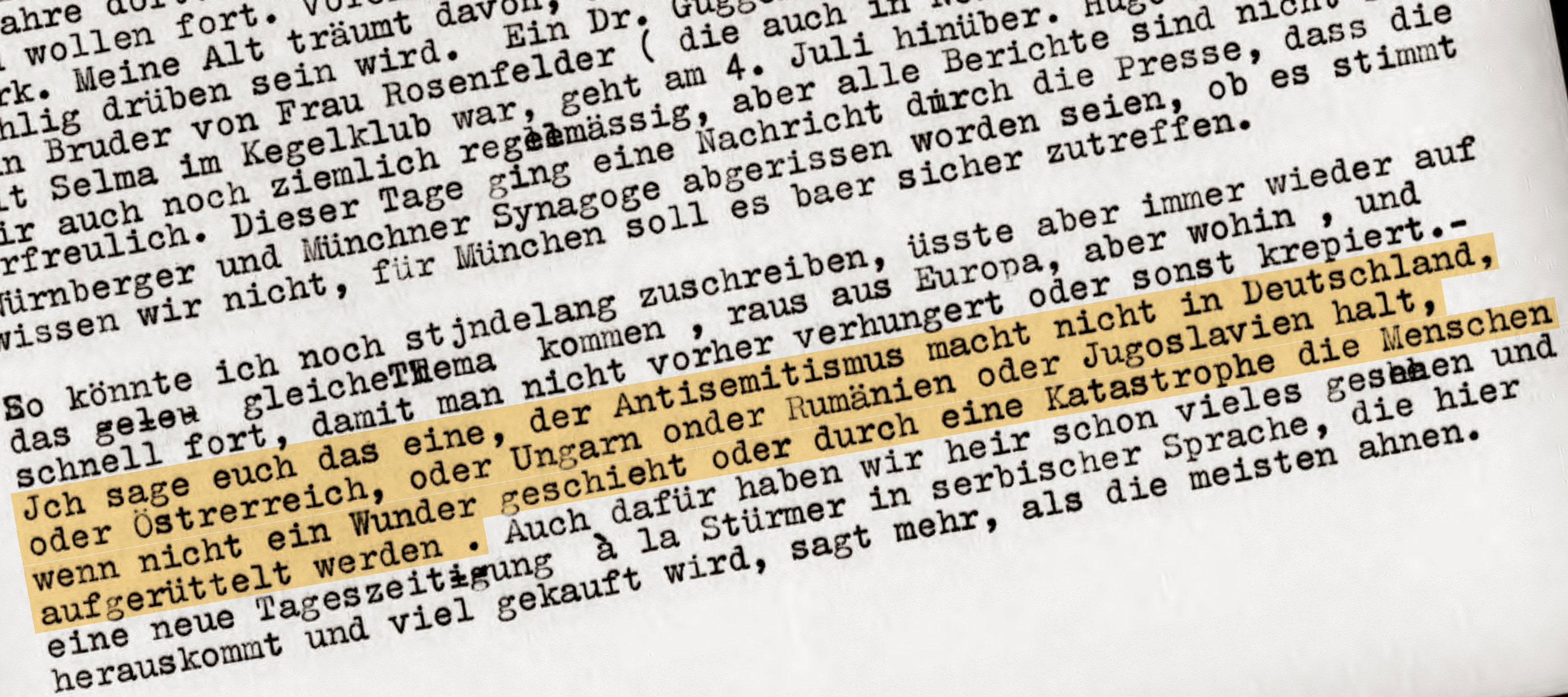

Eine Krankheit auf Reisen zwang Wilhelm Graetz 1938, seinen Aufenthalt in der Schweiz auszudehnen. Angesichts der sich zuspitzenden Situation entschloss er sich, sein Zuhause in Berlin aufzugeben. Das vormals gut situierte Ehepaar konnte seinen vier erwachsenen Kindern finanziell nicht unter die Arme greifen, hatte aber den Vorteil weit verzweigter Kontakte: Wilhelm Graetz war Mitglied des Vorstands der Jüdischen Gemeinde zu Berlin gewesen und kannte als Leiter des deutschen „ORT“ vielerorts potentielle Helfer. Im August führte ihn eine Reise nach Ungarn. Am 27. nutzte seine Frau Agnes die Zeit, bei dem bekannten Territorialisten und „ORT“-Führer David Lvovicz um Hilfe für eine ihrer drei Töchter zu bitten, die dringend eine Bürgschaft brauchte, um nach Amerika auswandern zu können.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung William Graetz, AR 4121

Original:

Archivbox 1, Ordner 3