Eine unangemessene Unterstellung

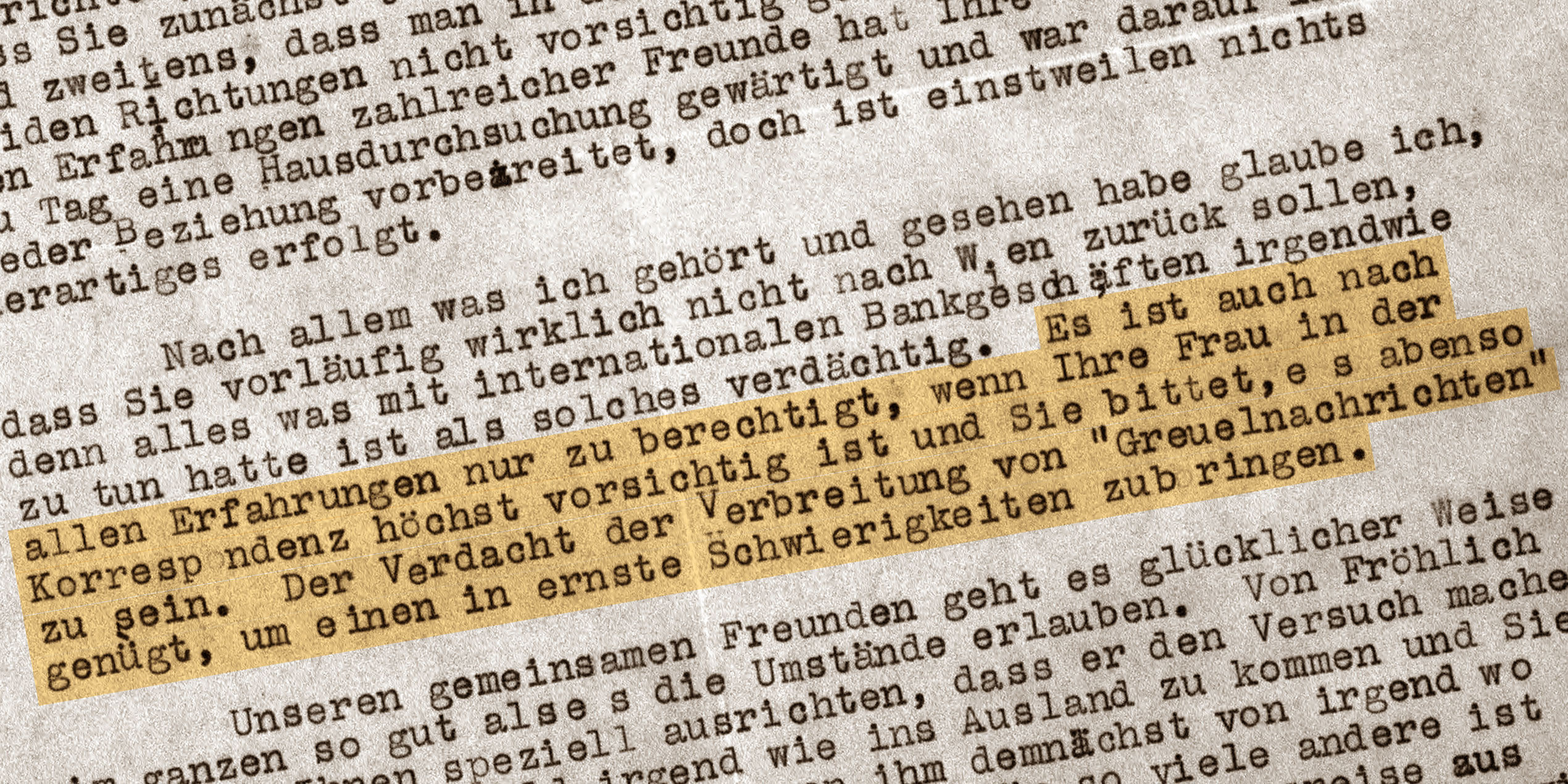

Ein US-Amerikaner warnt seinen Cousin, Amerika sei kein Ort zum Faulenzen

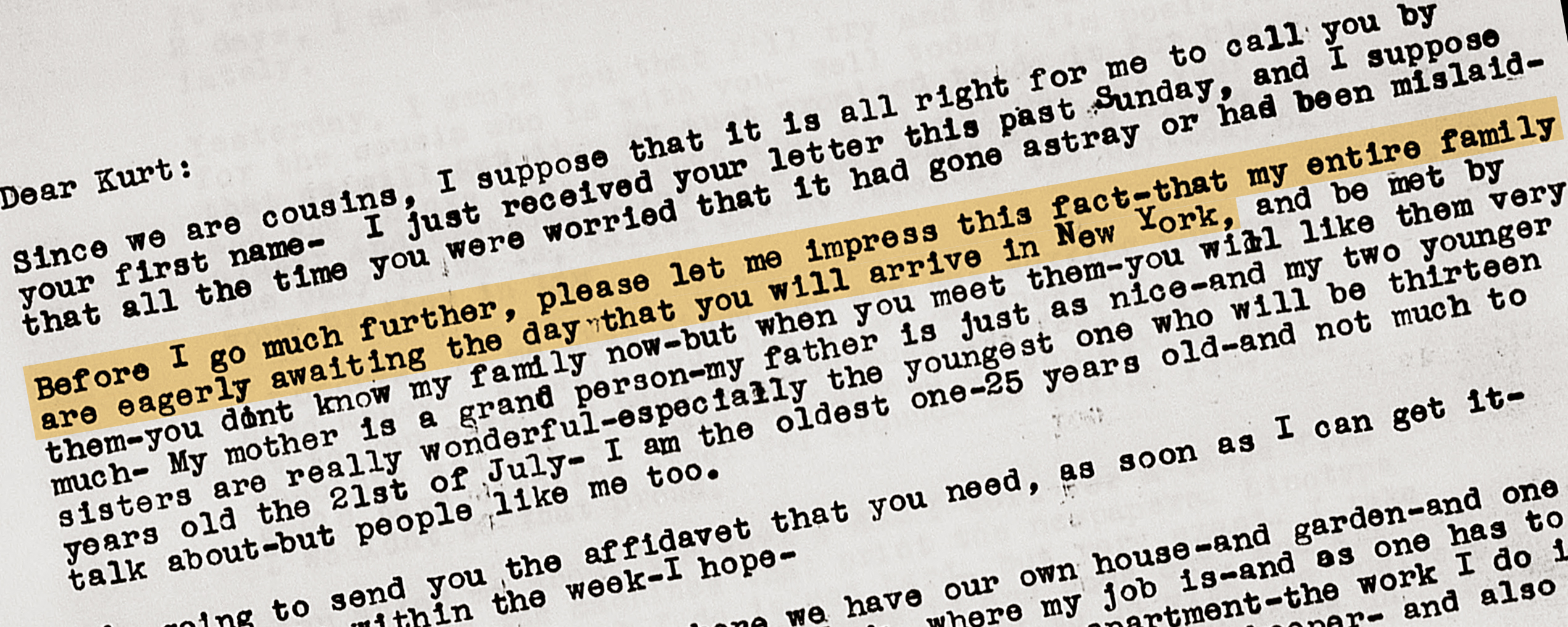

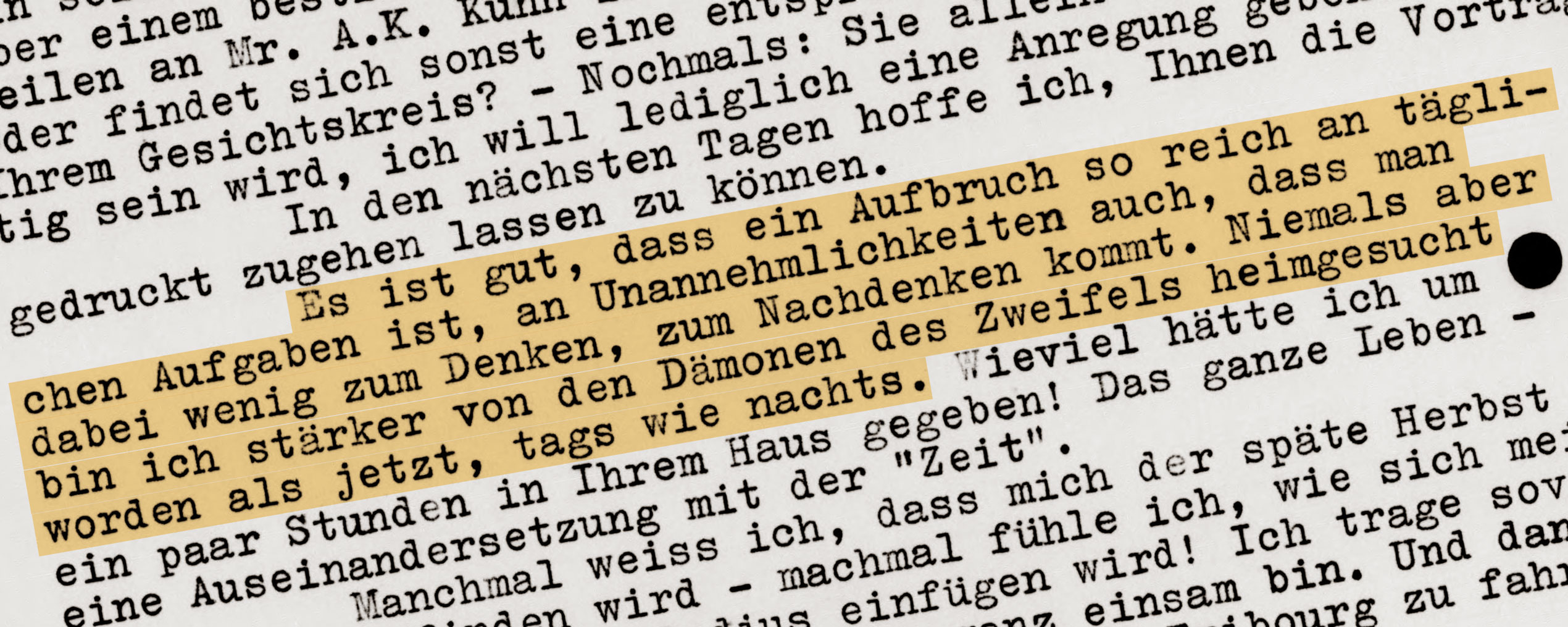

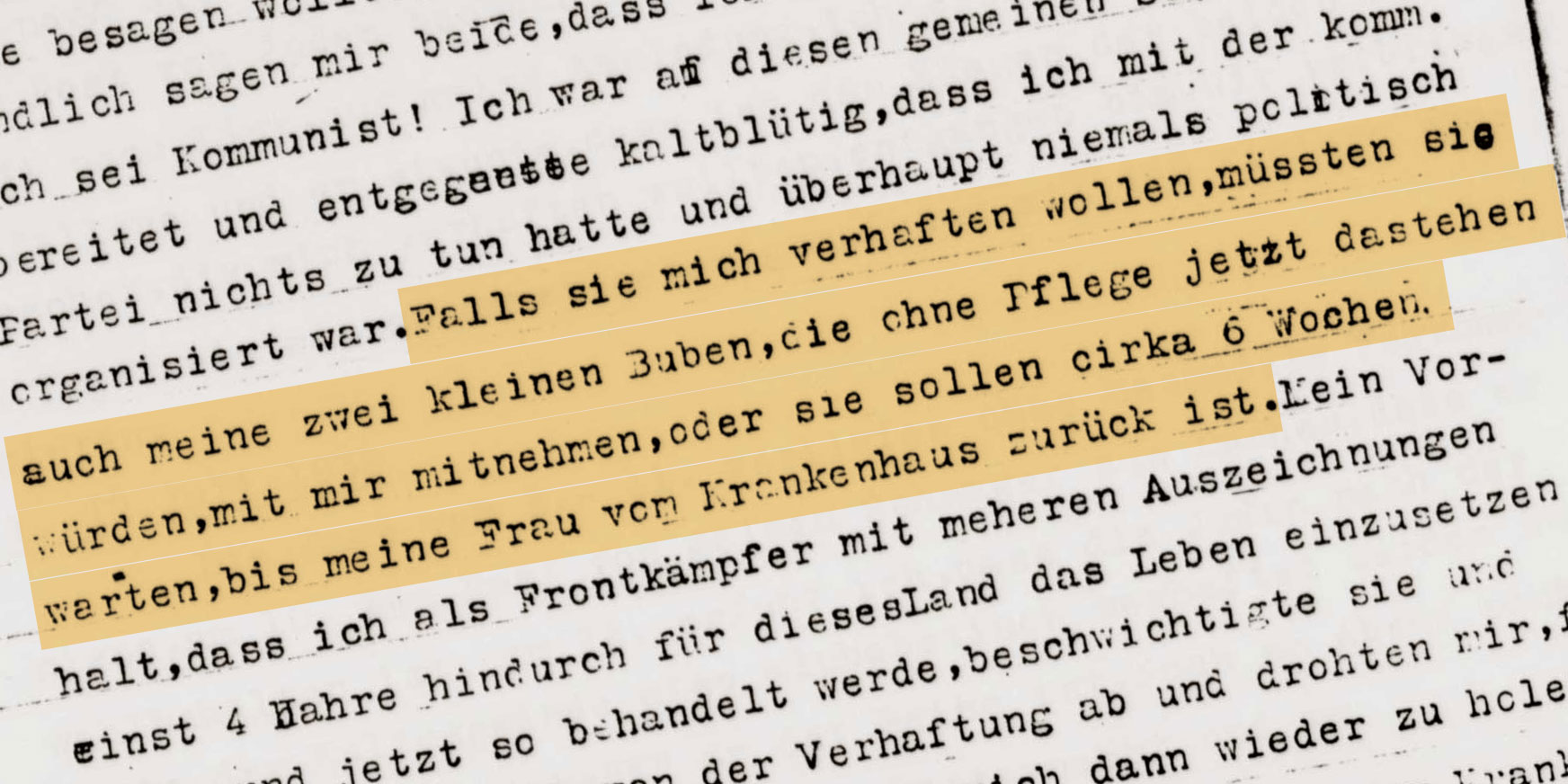

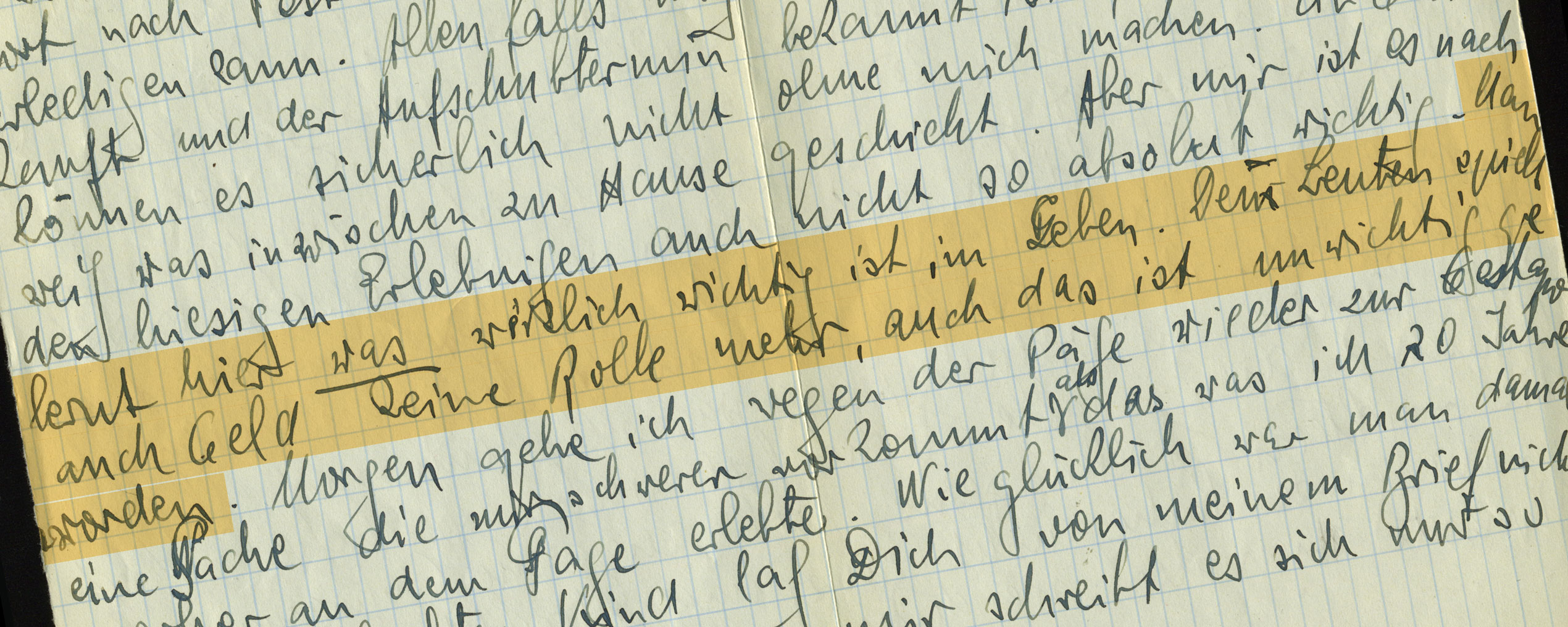

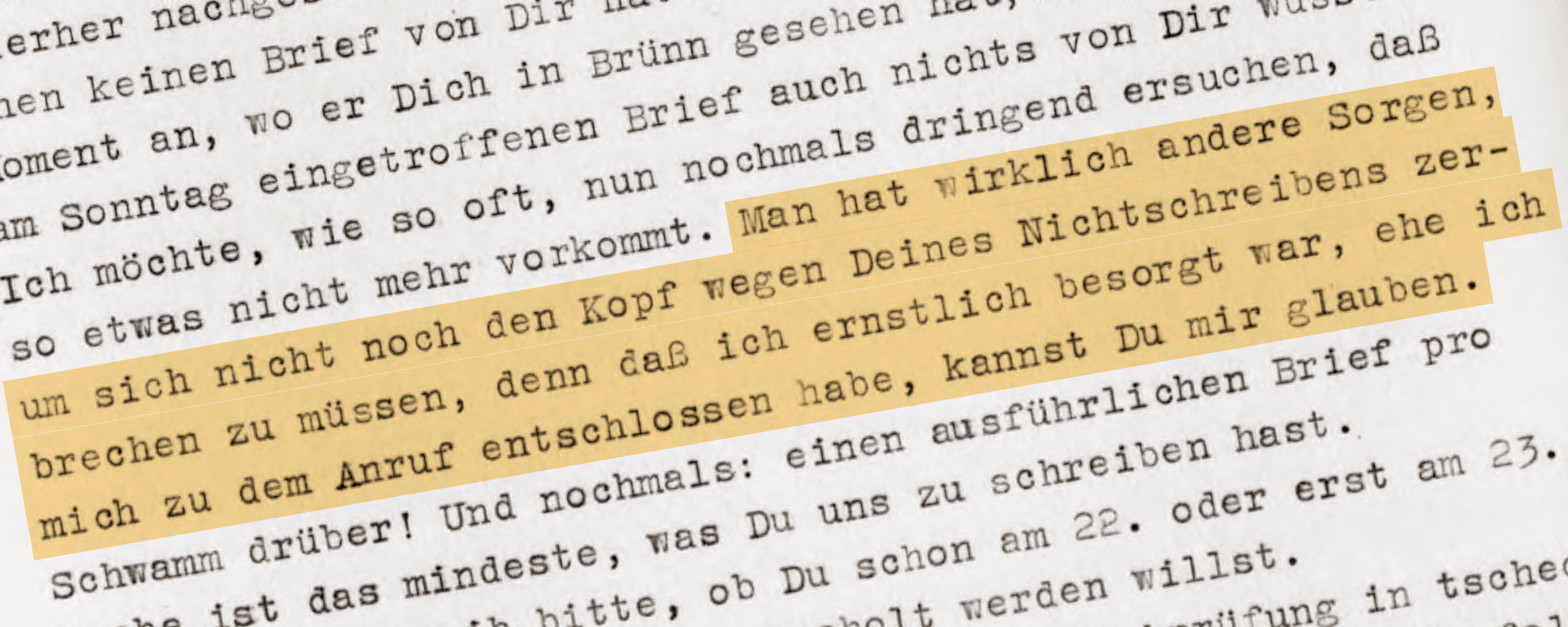

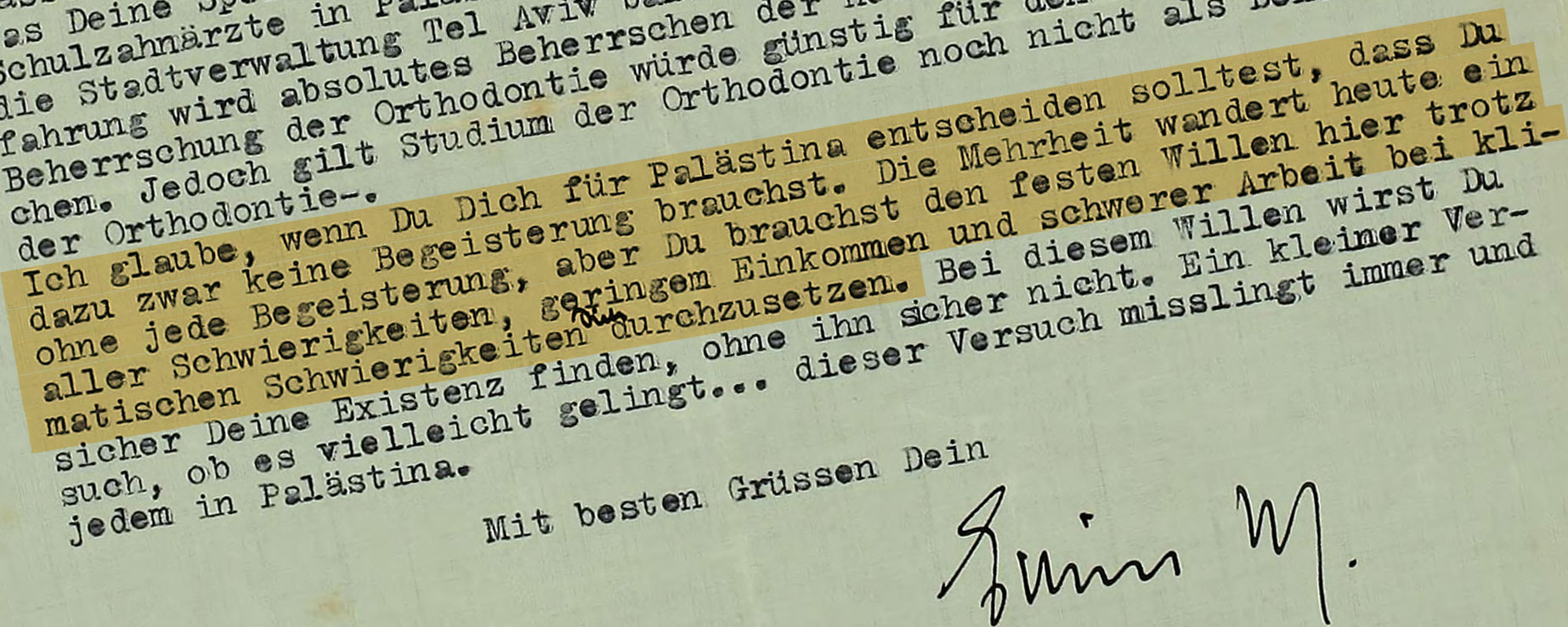

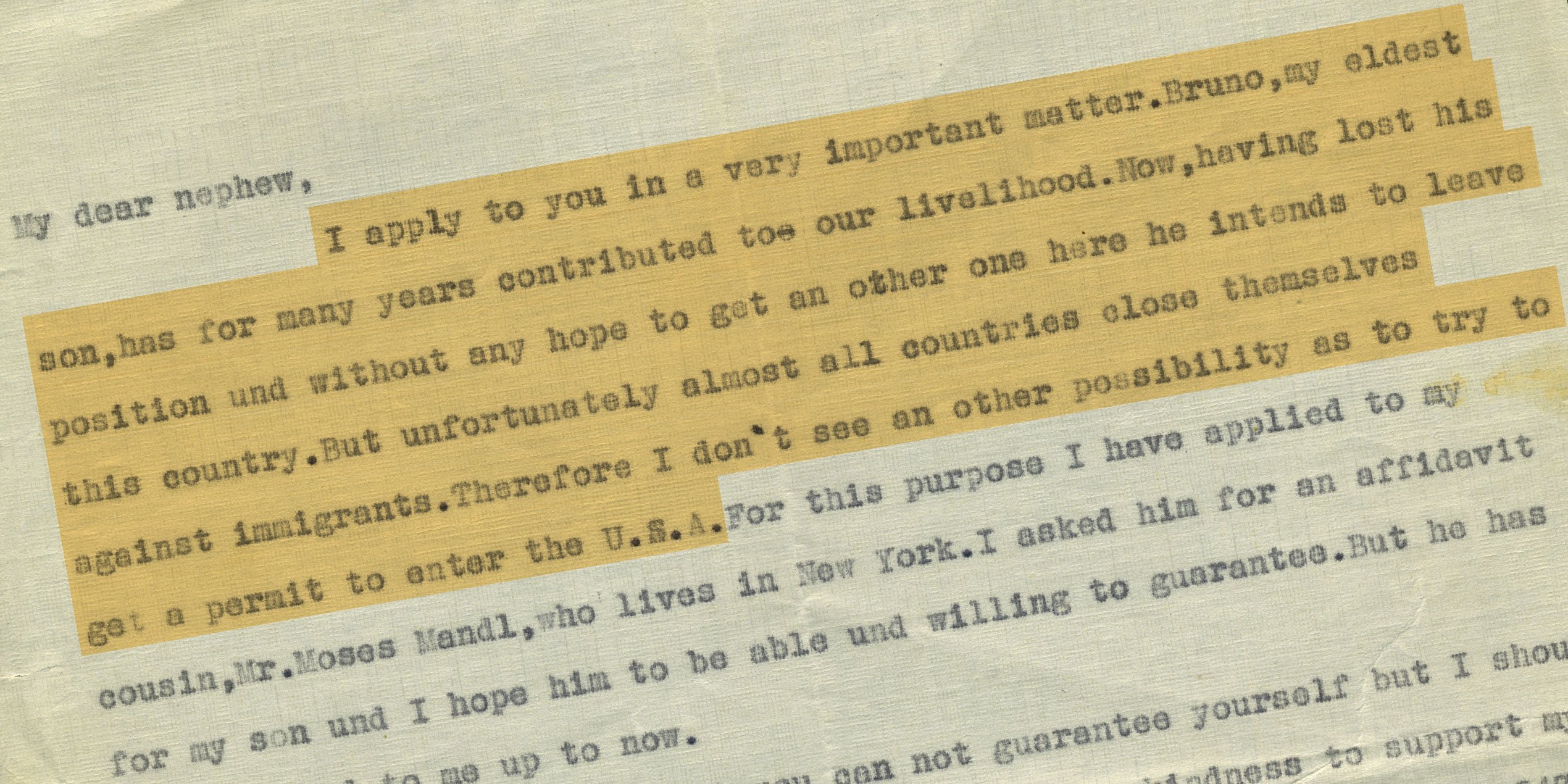

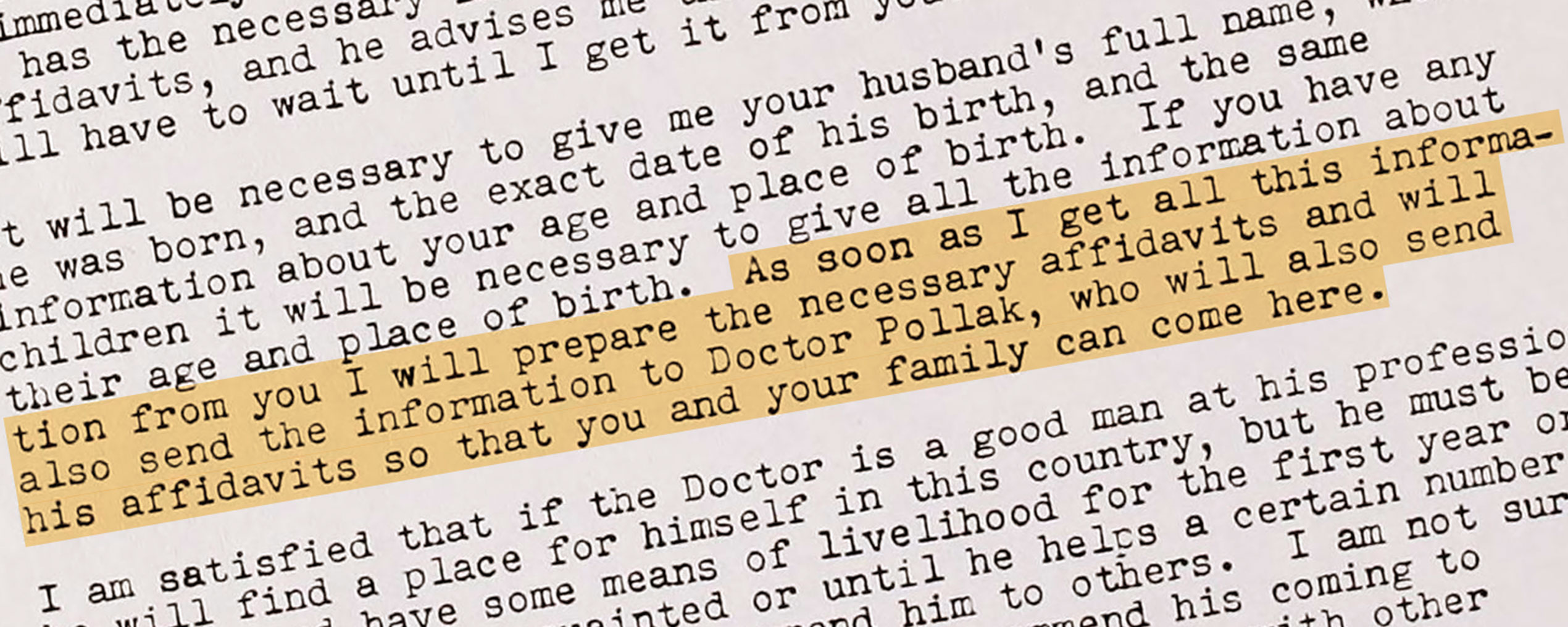

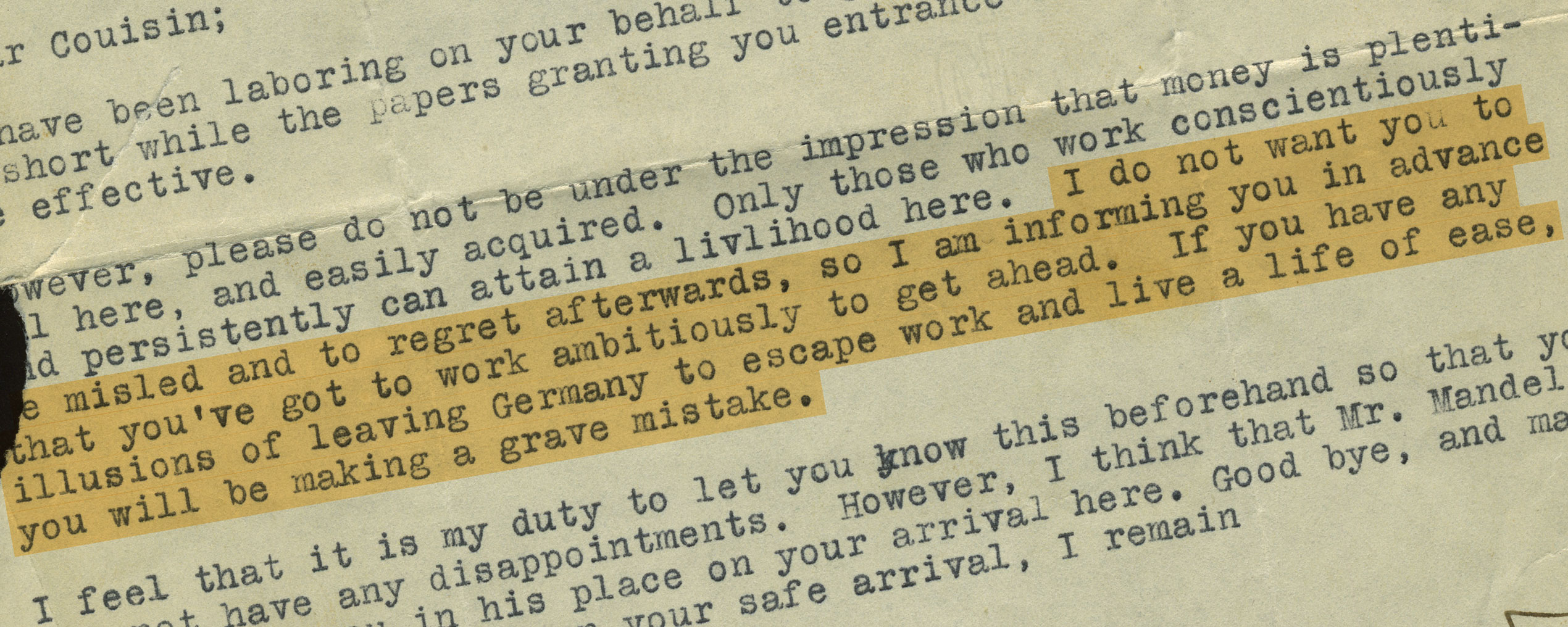

„Ich möchte nicht, dass Du in die Irre geleitet wirst und hinterher bereust, also teile ich Dir im voraus mit, dass Du ehrgeizig arbeiten musst, um voranzukommen. Wenn Du irgendwelche Illusionen hast, Deutschland zu verlassen, um der Arbeit zu entgehen und Dir ein leichtes Leben zu machen, begehst Du einen schweren Fehler.“

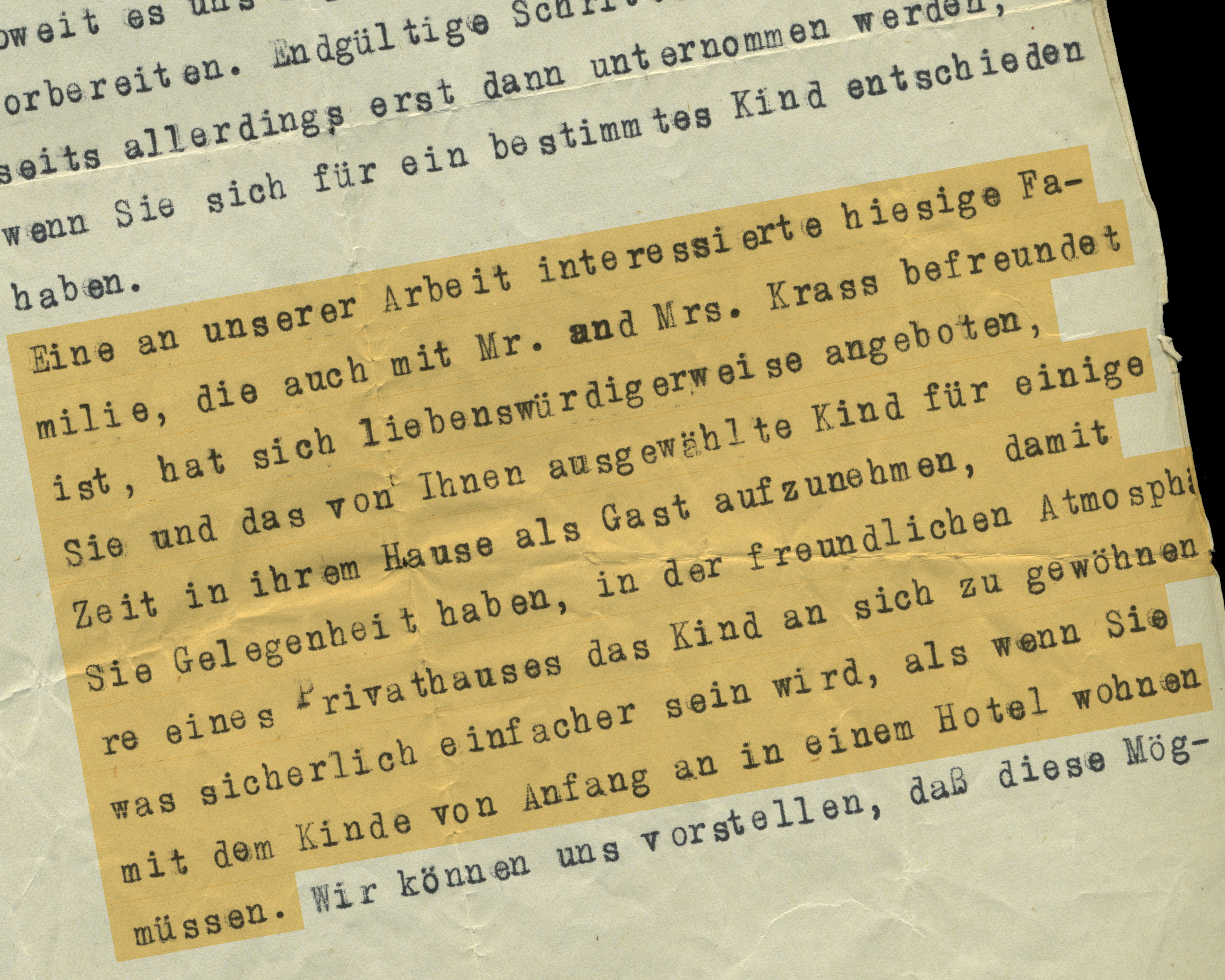

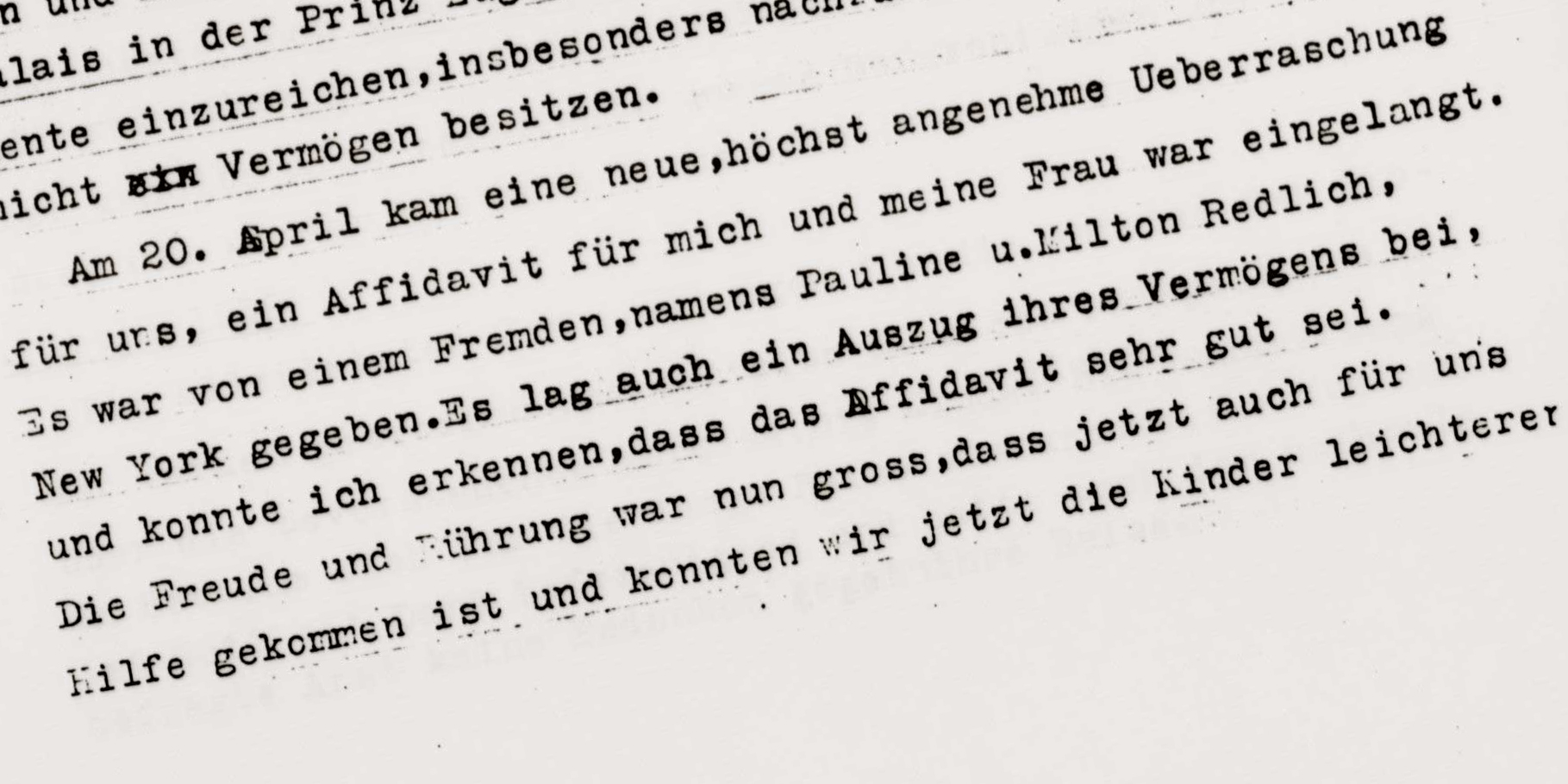

New York/Wien

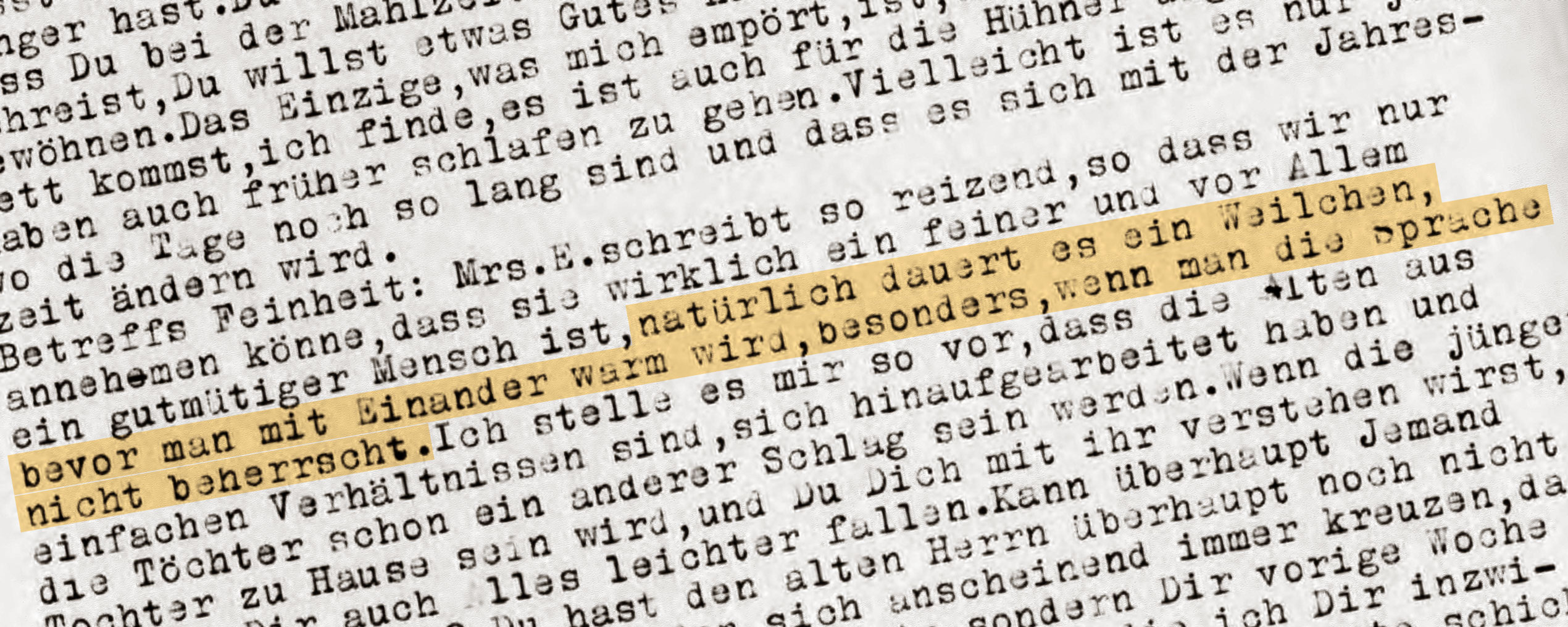

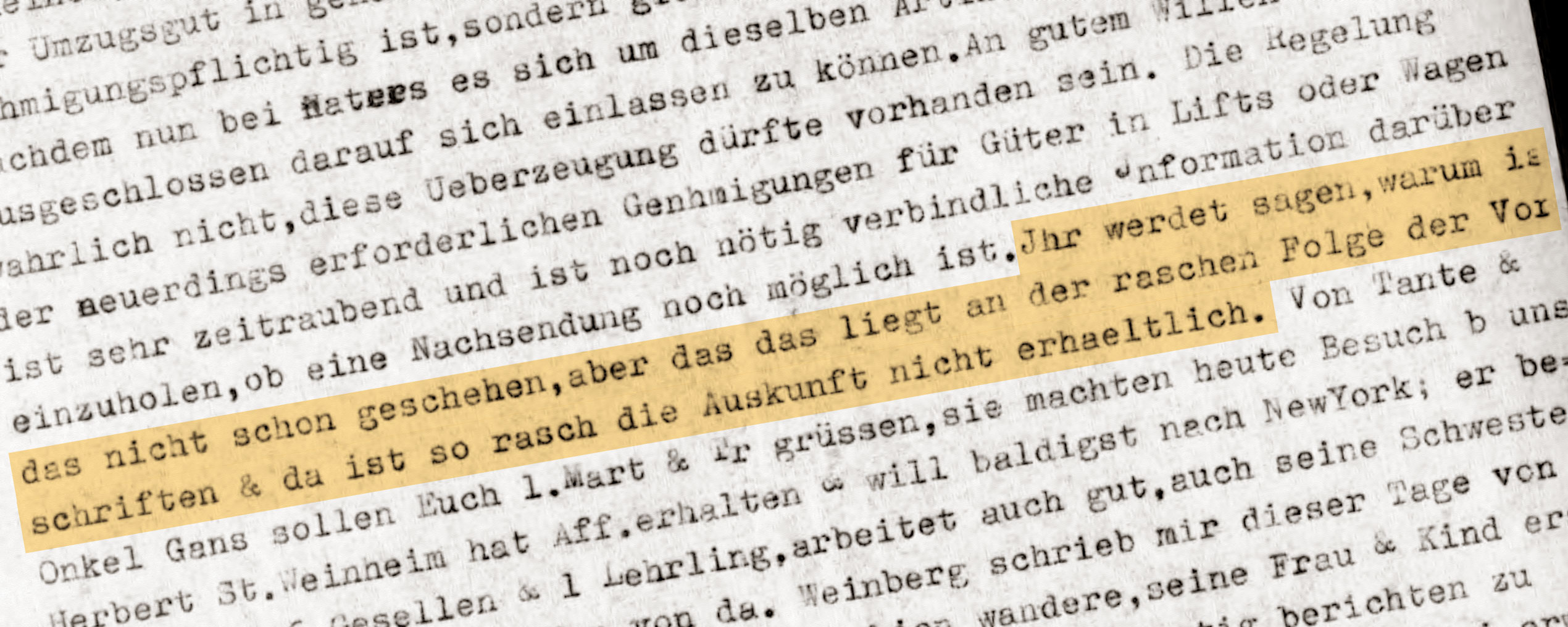

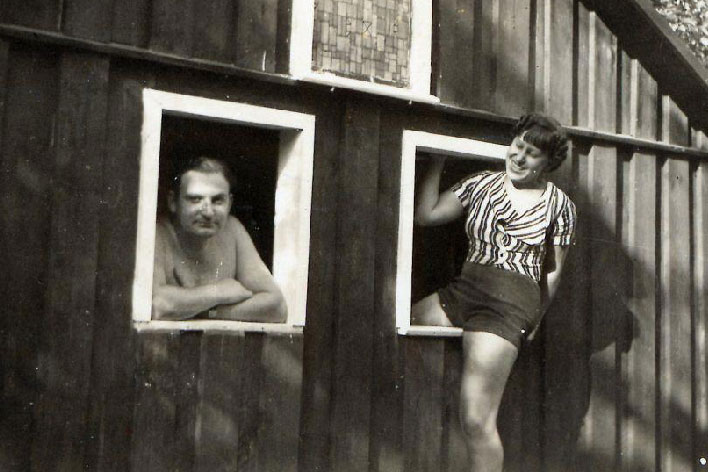

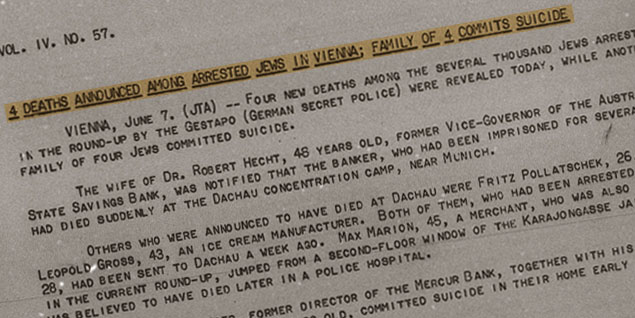

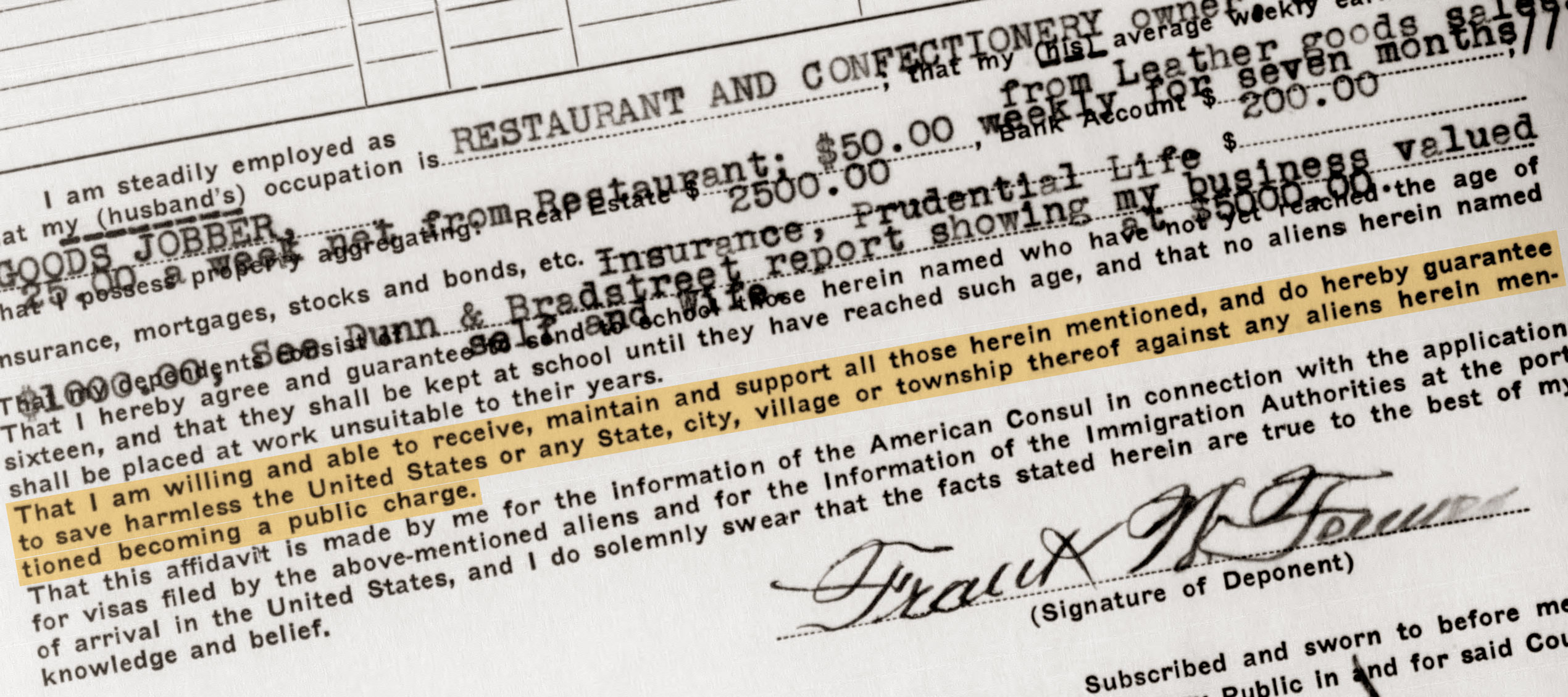

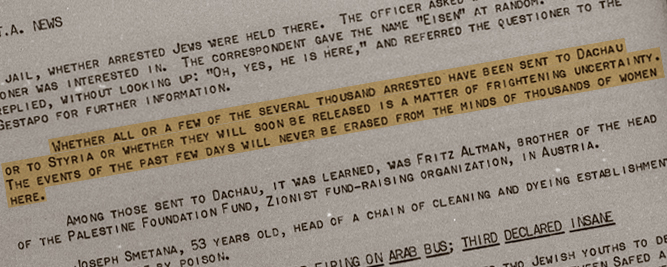

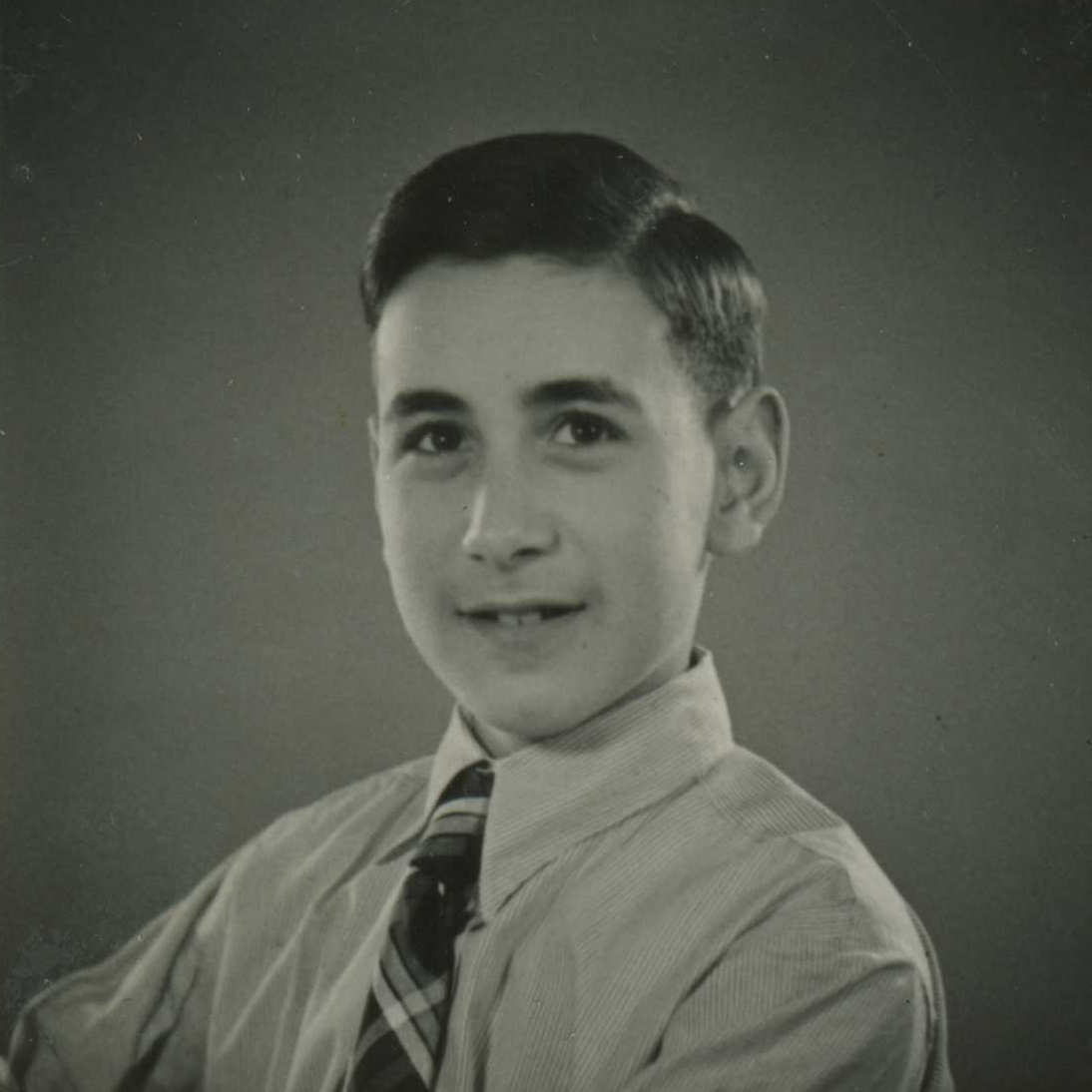

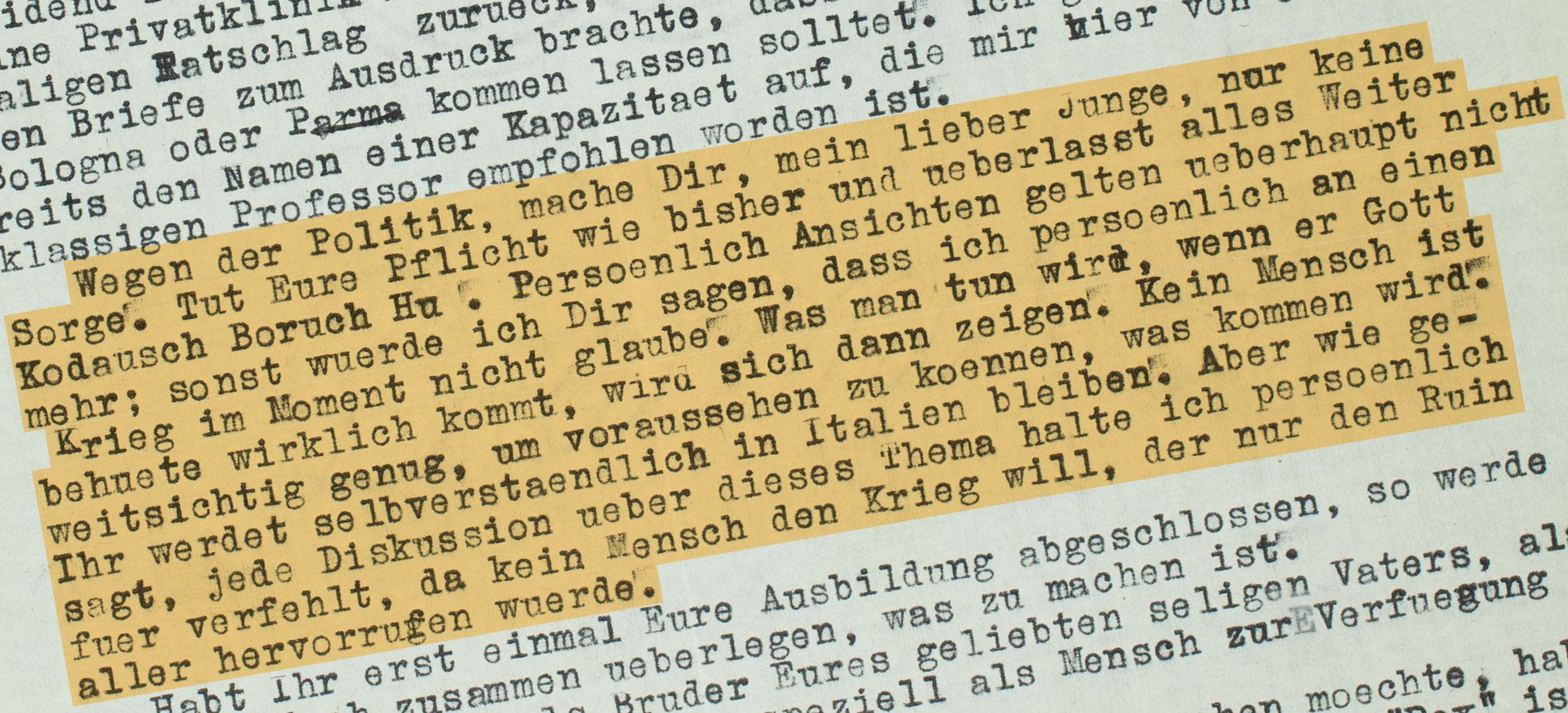

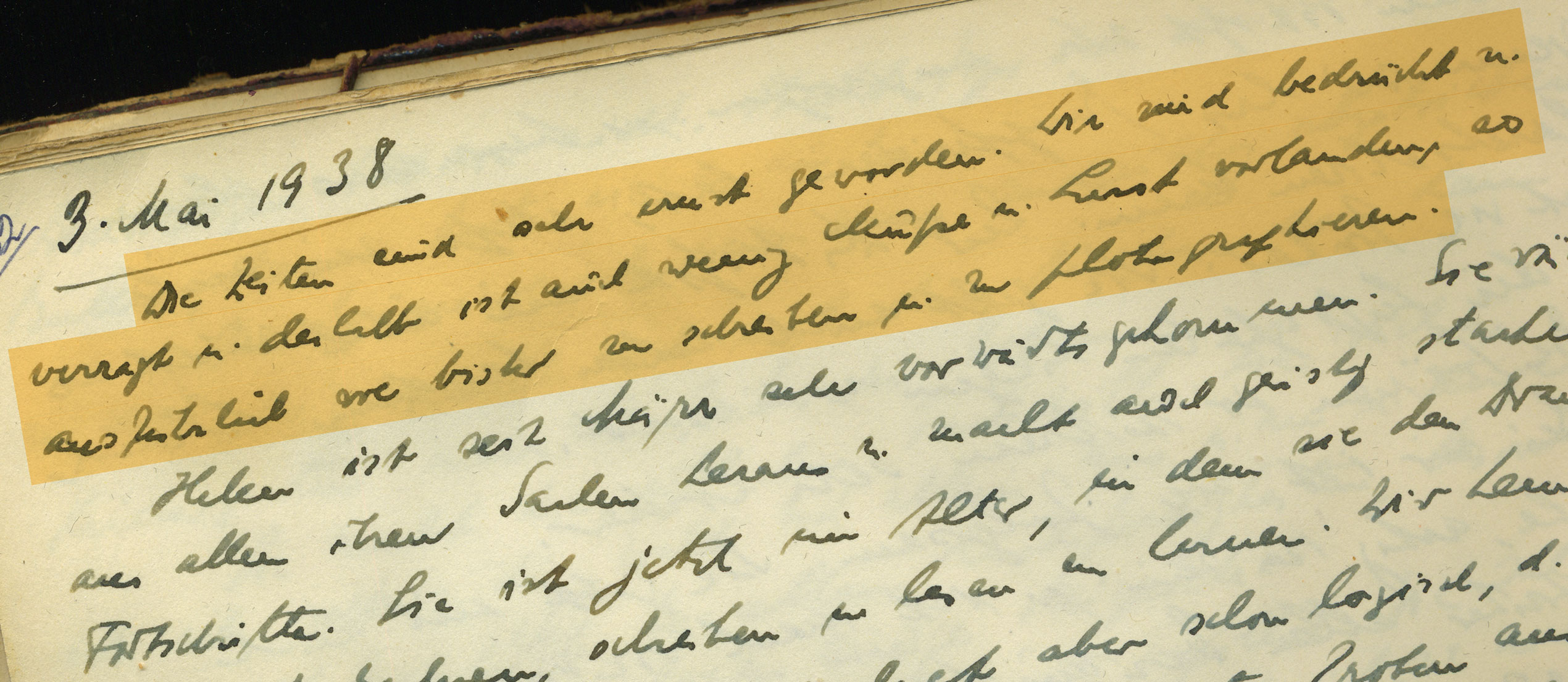

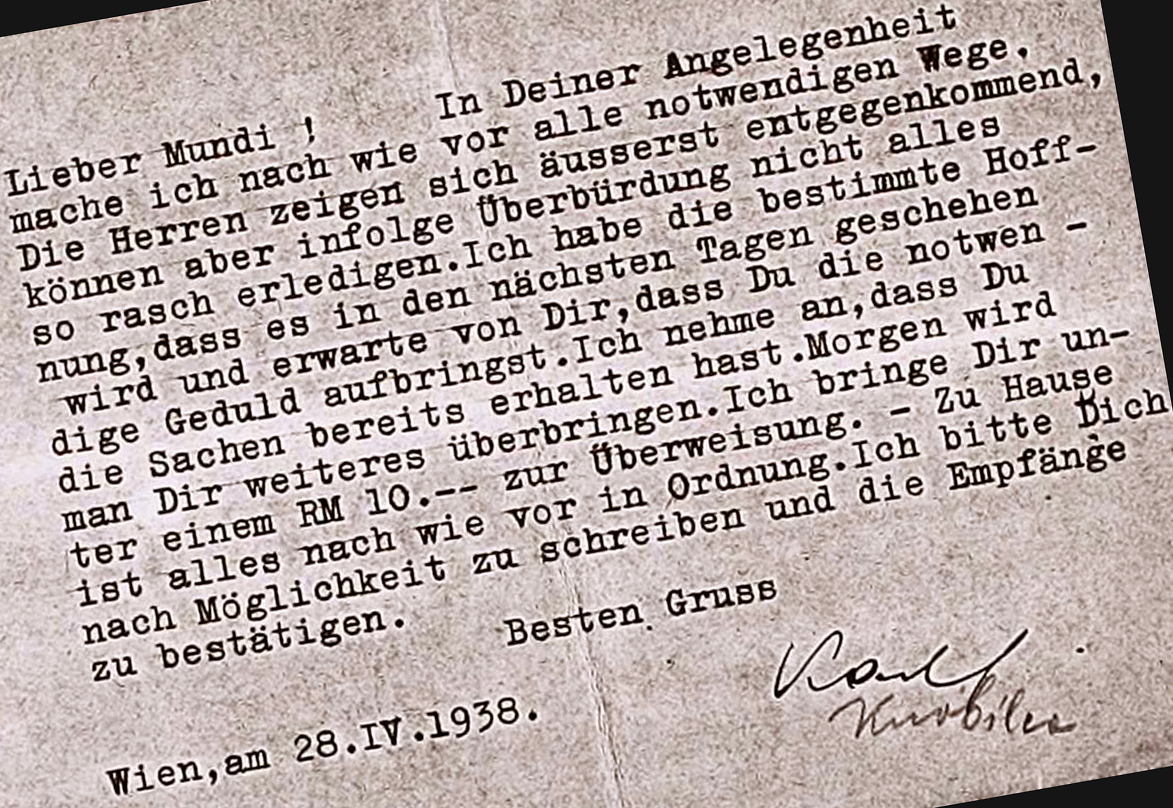

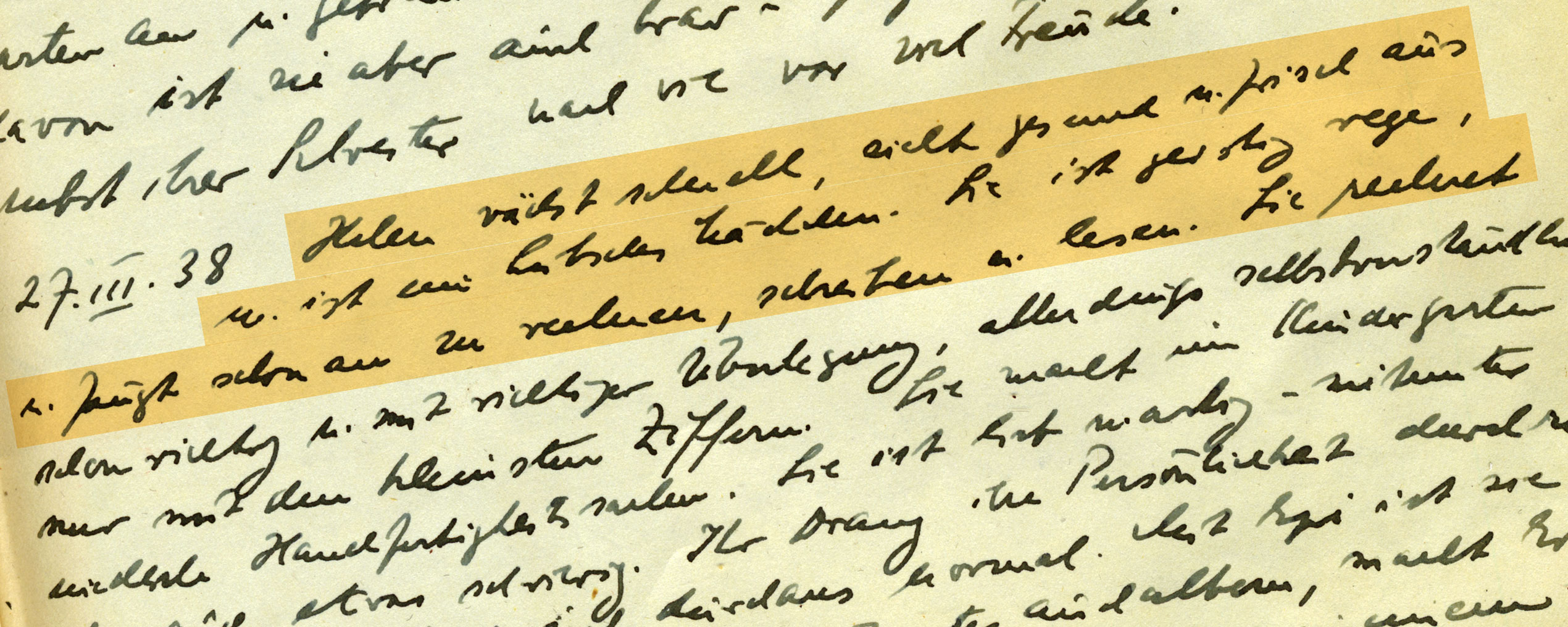

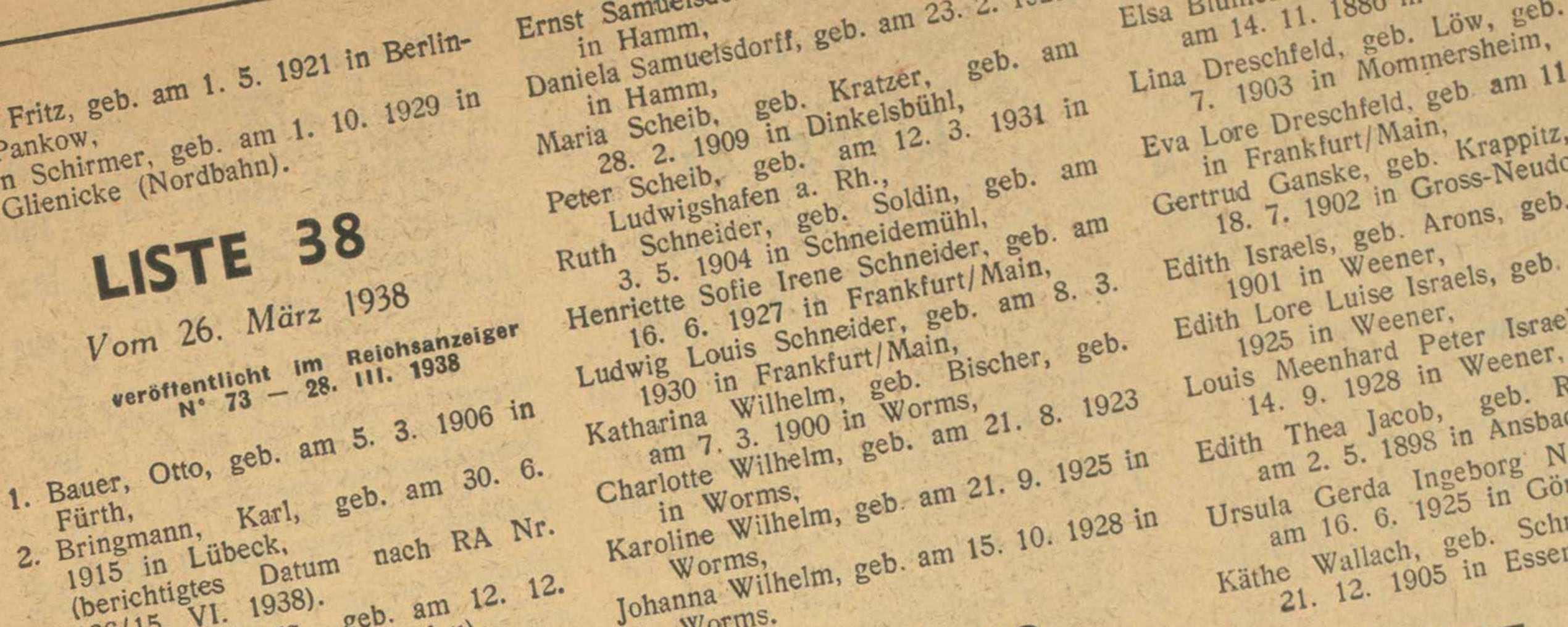

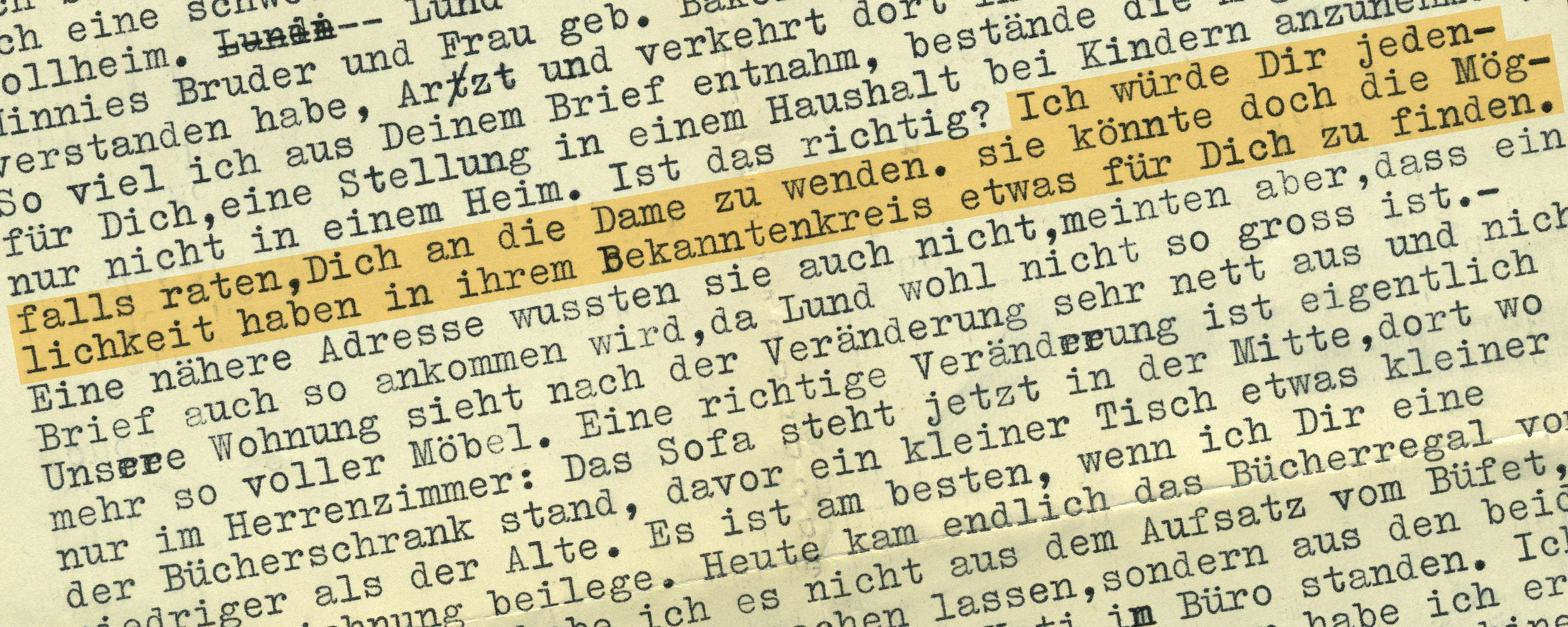

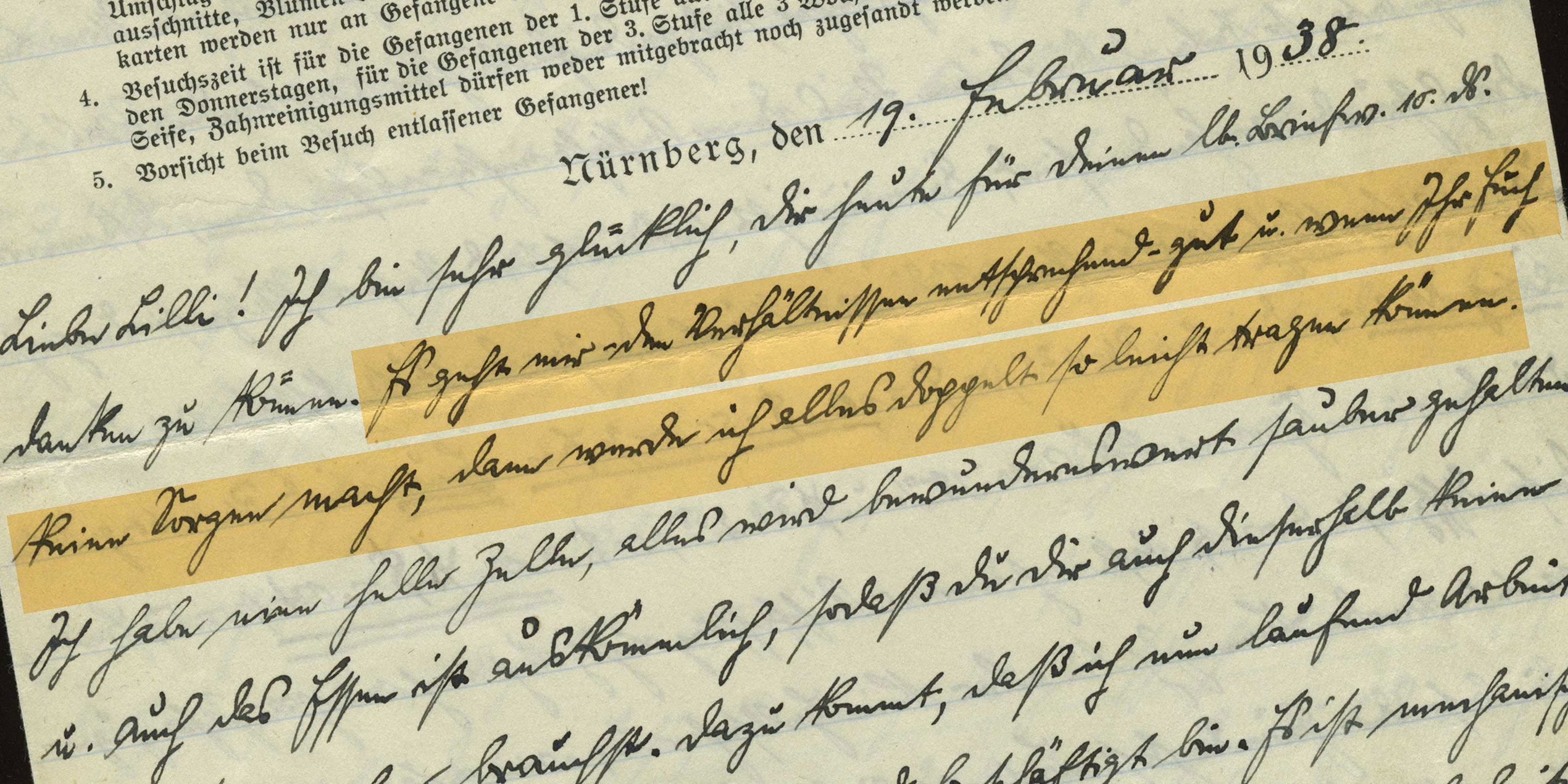

Im Mai 1938 hatte Betty Blum ihren Neffen Stanley Frankfurt in New York kontaktiert: Ihr Sohn Bruno habe seine Anstellung in Wien verloren und es sei unwahrscheinlich, dass er eine andere Beschäftigung finden würde. Über die Situation der österreichischen Juden im allgemeinen seit der Annexion des Landes durch Nazi-Deutschland breitete sie sich nicht weiter aus, fragte aber, ob Stanley etwas für Bruno tun könnte. Als Bruno Stanleys Brief vom 16. Juli bekam, muss er gleichzeitig erleichtert und betreten gewesen sein: während sein Cousin ihm versicherte, er sei für ihn tätig gewesen und habe die erforderliche bürokratische Vorarbeit für seine Einwanderung in die Vereinigten Staaten geleistet, hielt er es für notwendig, ihn darauf hinzuweisen, dass er im Irrtum sei, falls er vorhabe, nach Amerika zu kommen um „sich ein leichtes Leben zu machen“. War Stanley tatsächlich so wenig informiert über das Schicksal der österreichischen Judenheit unter den neuen Machthabern? Es kann angenommen werden, dass seine aufrichtigen Bemühungen um seinen österreichischen Cousin die Verblüffung, die er mit dieser unangemessenen Unterstellung hervorgerufen haben muss, ausgeglichen haben.

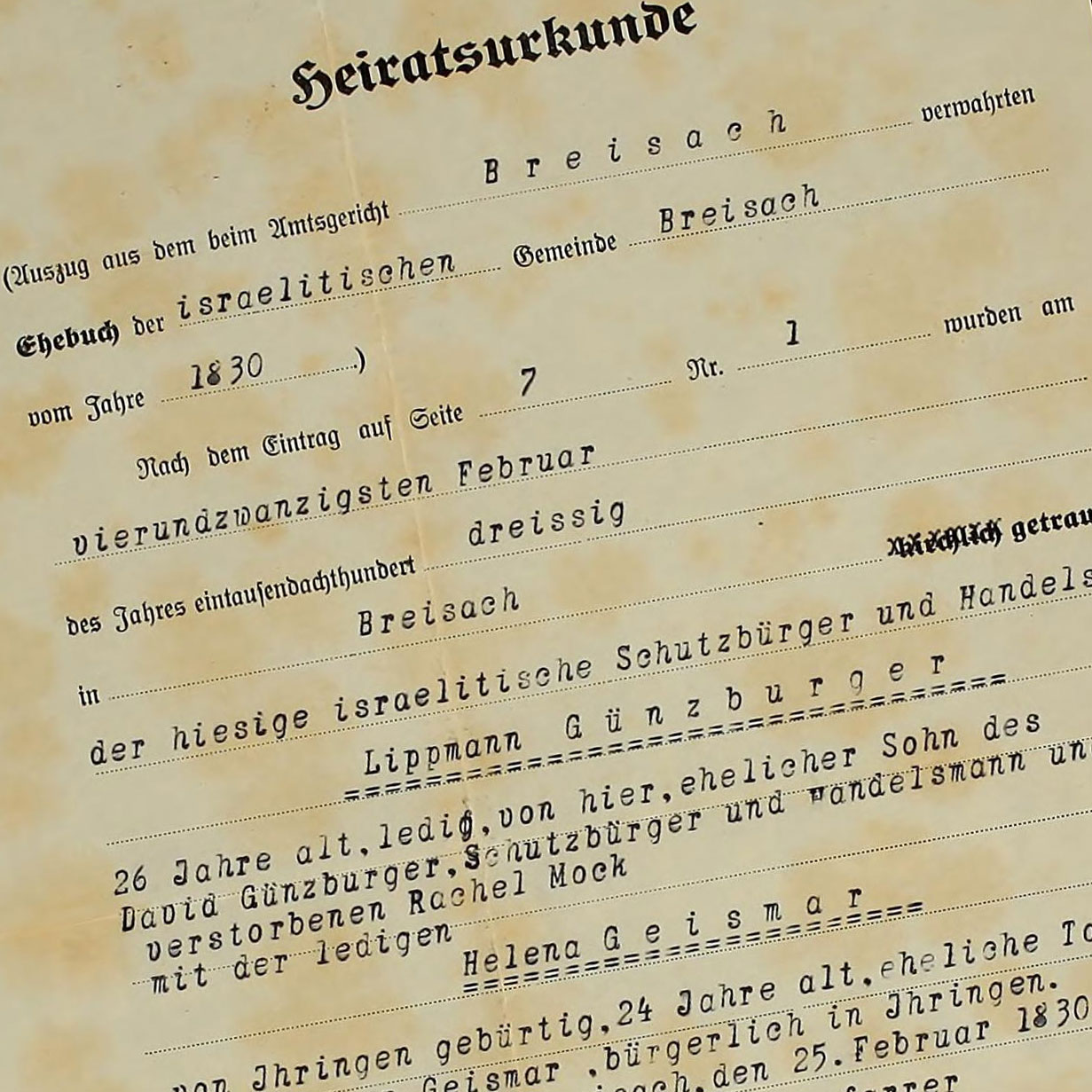

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Blum Familie Sammlung, AR 25132

Original:

Archivbox 1, Ordner 5