Familie transkontinental

Physische Ängste, wirtschaftliche Sorgen und emotionale Zwangslagen

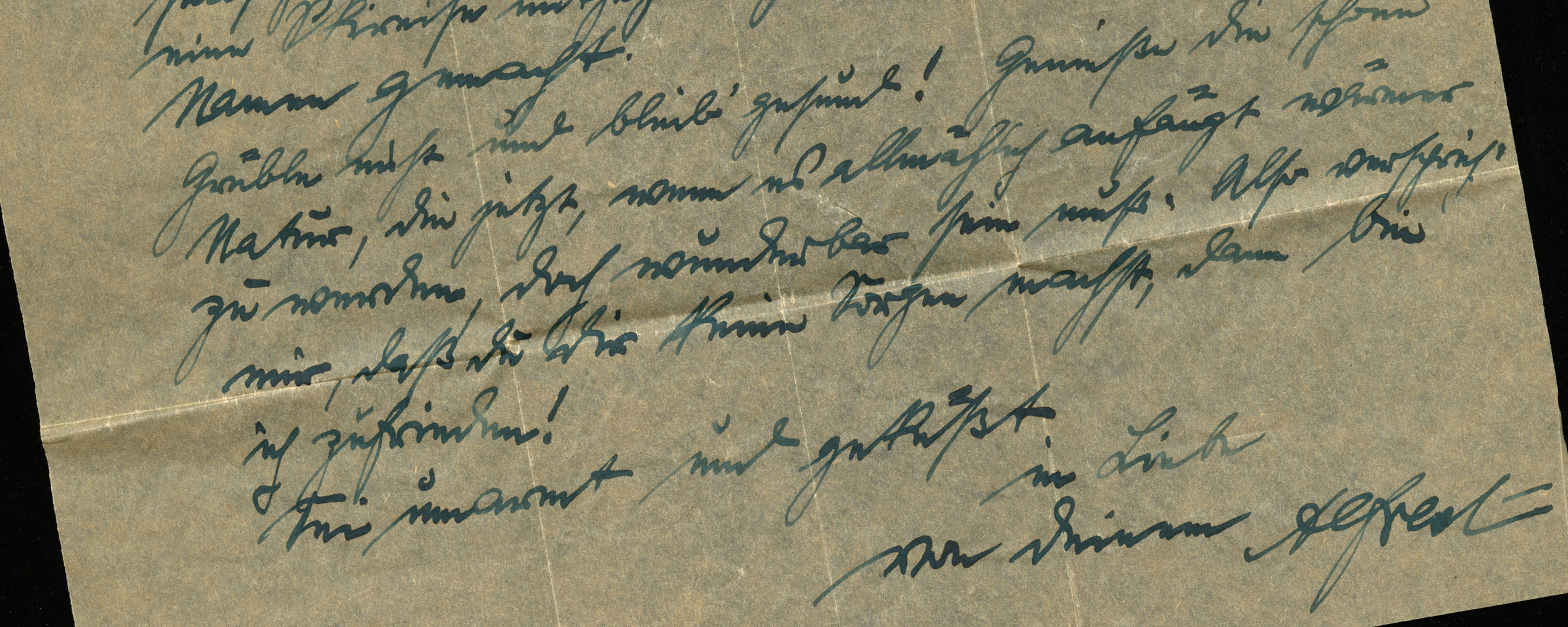

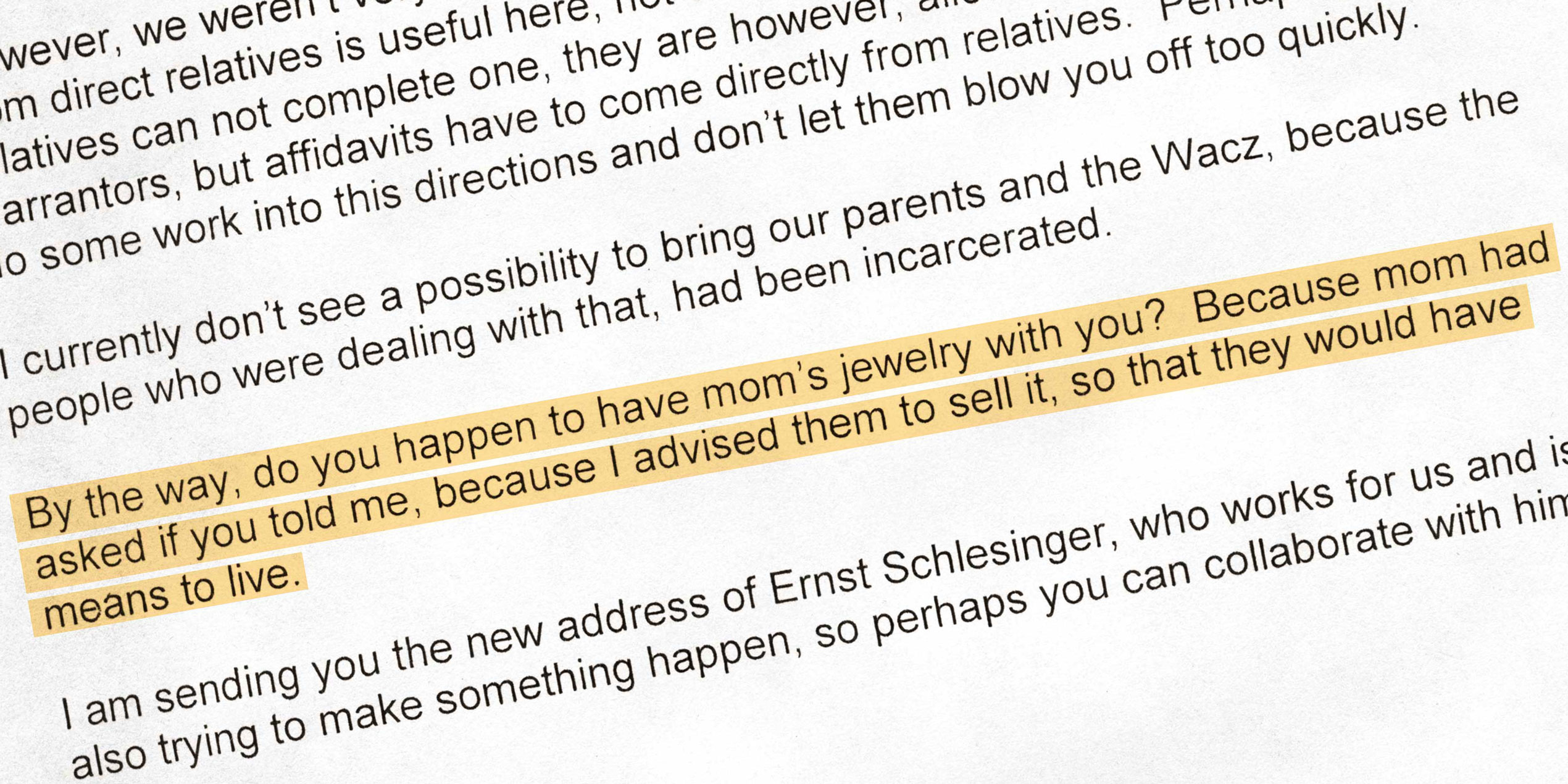

„Nebenbei, hast Du zufällig Mutters Schmuck bei Dir? Mutter hat mich nämlich gefragt, ob ich Dir etwas davon gesagt hätte, denn ich habe ihnen geraten, ihn zu verkaufen, damit sie etwas haben, wovon sie leben können.“

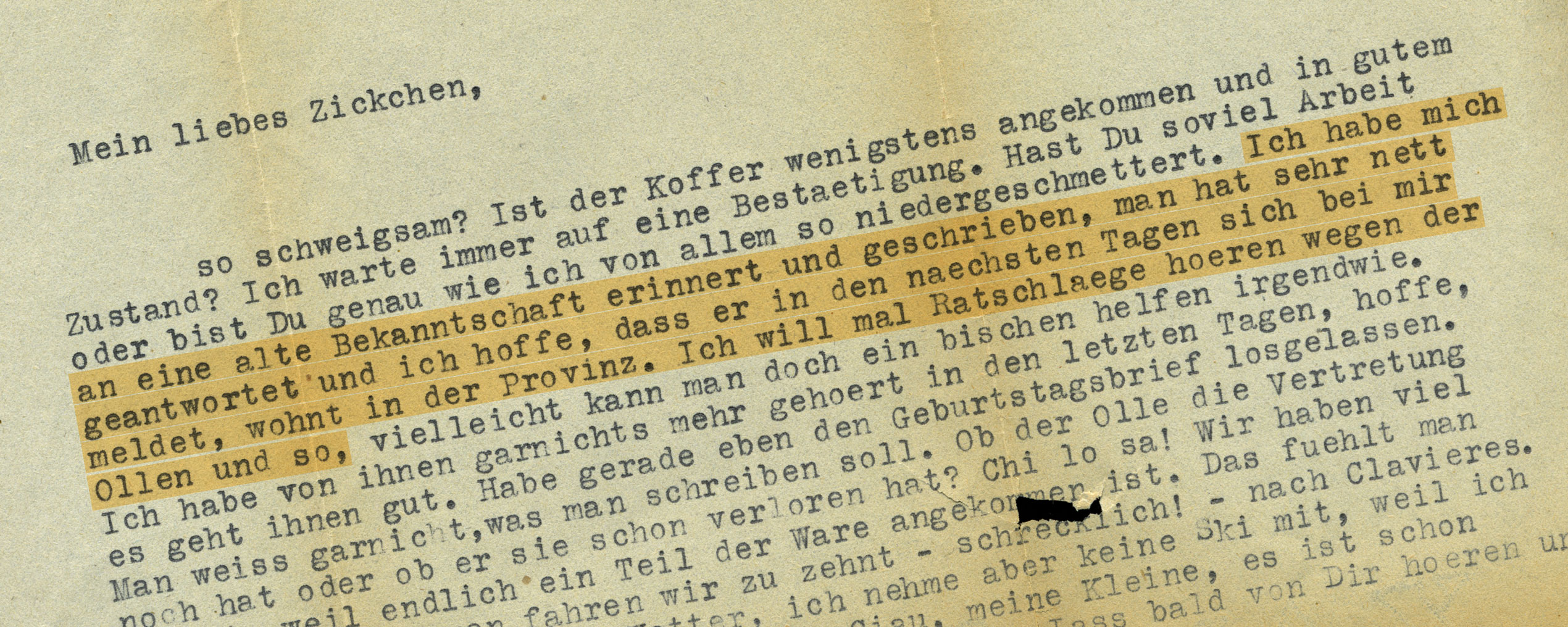

Chelles/New York

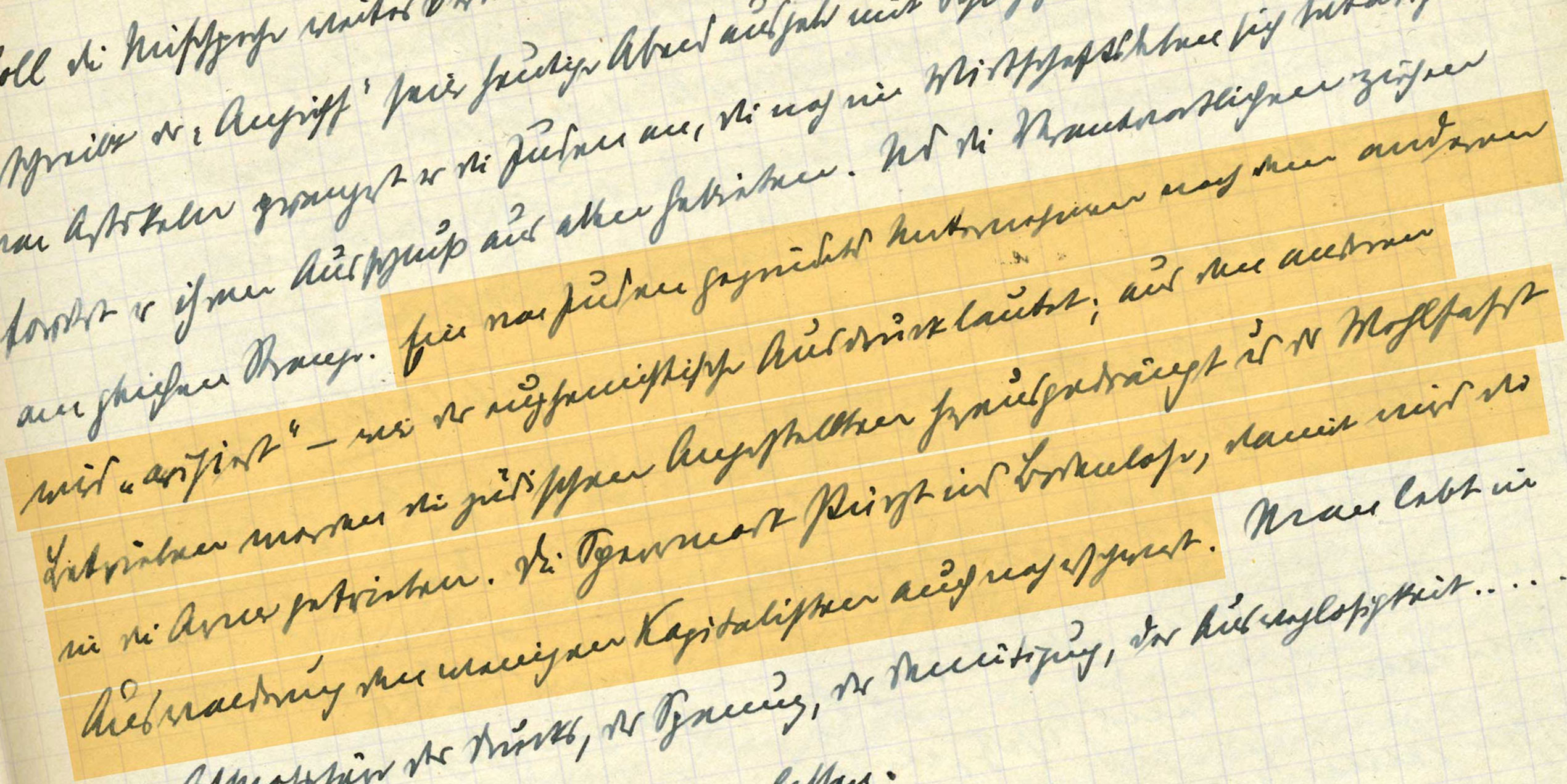

Im Februar 1938 diskutieren zwei Brüder, die auf verschiedenen Kontinenten leben, Joszi Josefsberg in Europa (Chelles, Frankreich) und Arthur Josefsberg in Amerika (New York) in ihrer Korrespondenz, wie man Bürgschaften für die Eltern beschaffen könnte, um diese zu retten. Aber nicht nur die noch nicht sichergestellte Emigration der Eltern beunruhigt Joszi, den Schreiber des Briefes – auch um ihr materielles Überleben macht er sich Sorgen. Überlegungen dieser Art waren weit verbreitet unter Juden, die Eltern, Geschwister und oft auch Ehepartner zurückgelassen hatten. Während der jahrelangen Bemühungen der Nazis, Juden aus zahlreichen Berufen zu verdrängen, war es für die in Deutschland zurückgebliebenen immer schwierger geworden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Einige Monate nach Abschluss des 1938Projekts erfuhr das LBI, dass der Brief bei der Transkription falsch datiert wurde. Obwohl der Brief später als Februar 1938 geschrieben wurde, beschloss das LBI, ihn aufgrund des wichtigen Inhalts weiterhin im Projekt unter dem bisherigen Datum zu belassen.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Korrespondenz von Arthur Josefsberg, AR 25590

Original:

Archivbox 1, Ordner 1