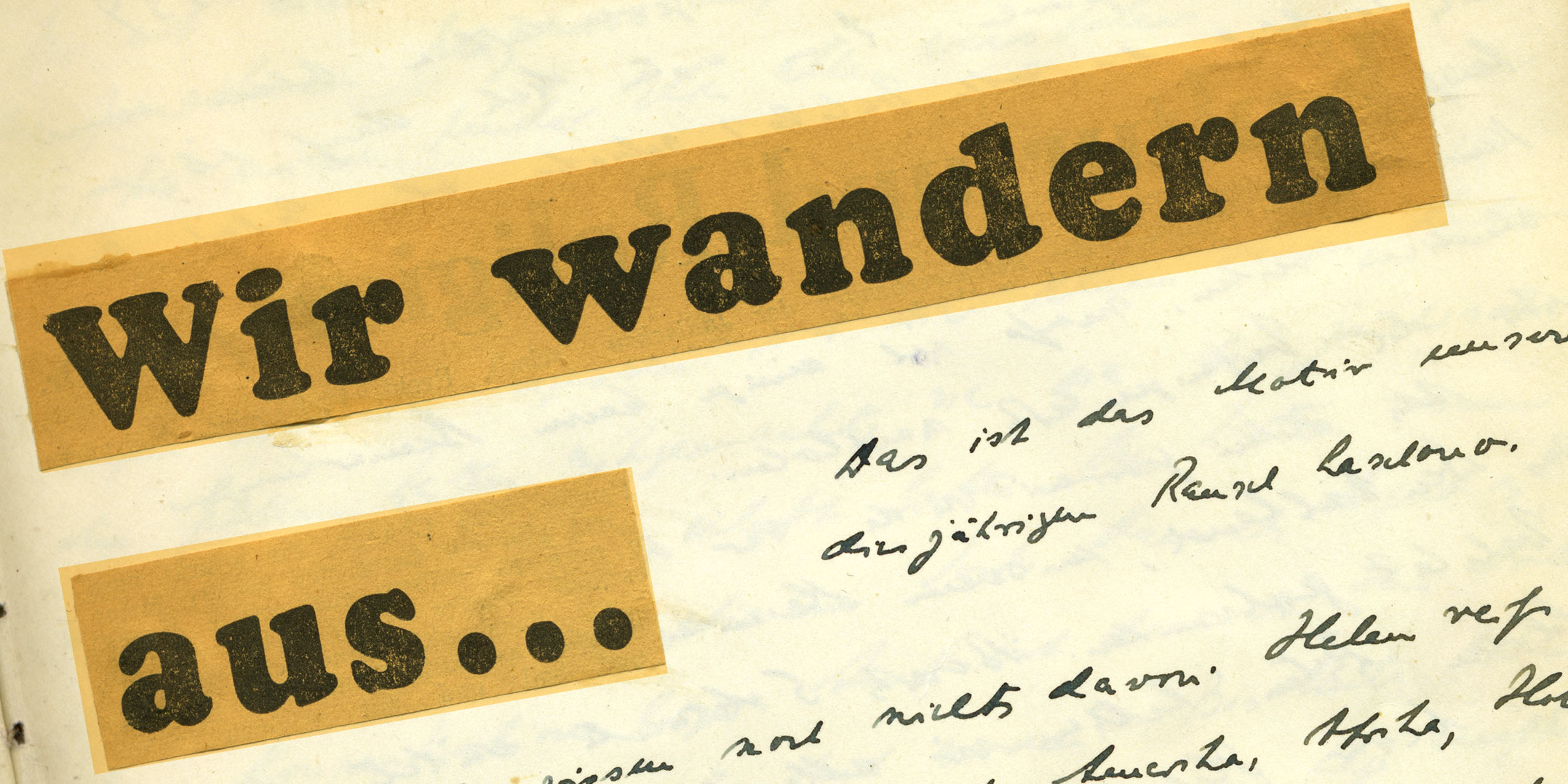

Die reine Wahrheit

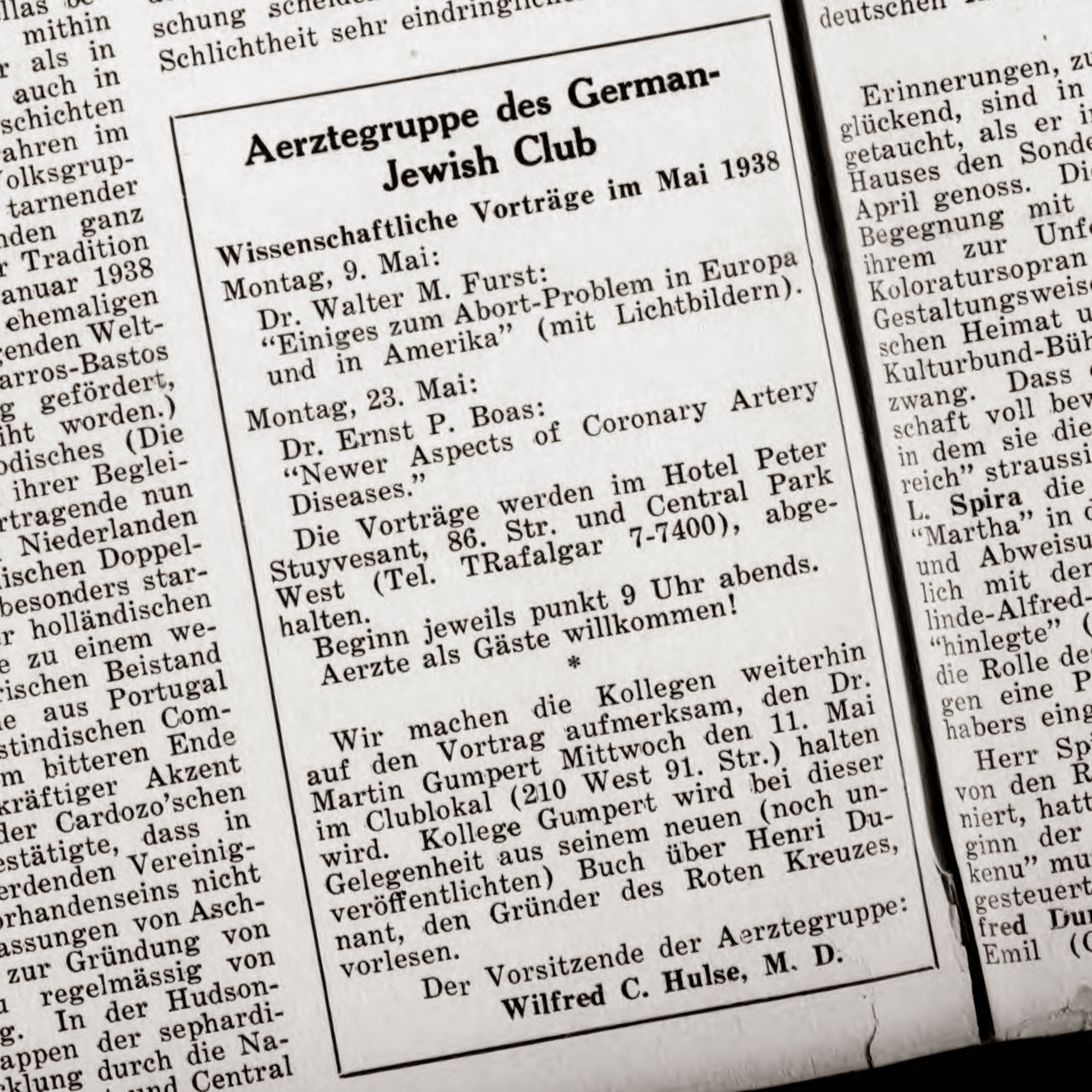

Berufsverbot für Rechtsanwälte

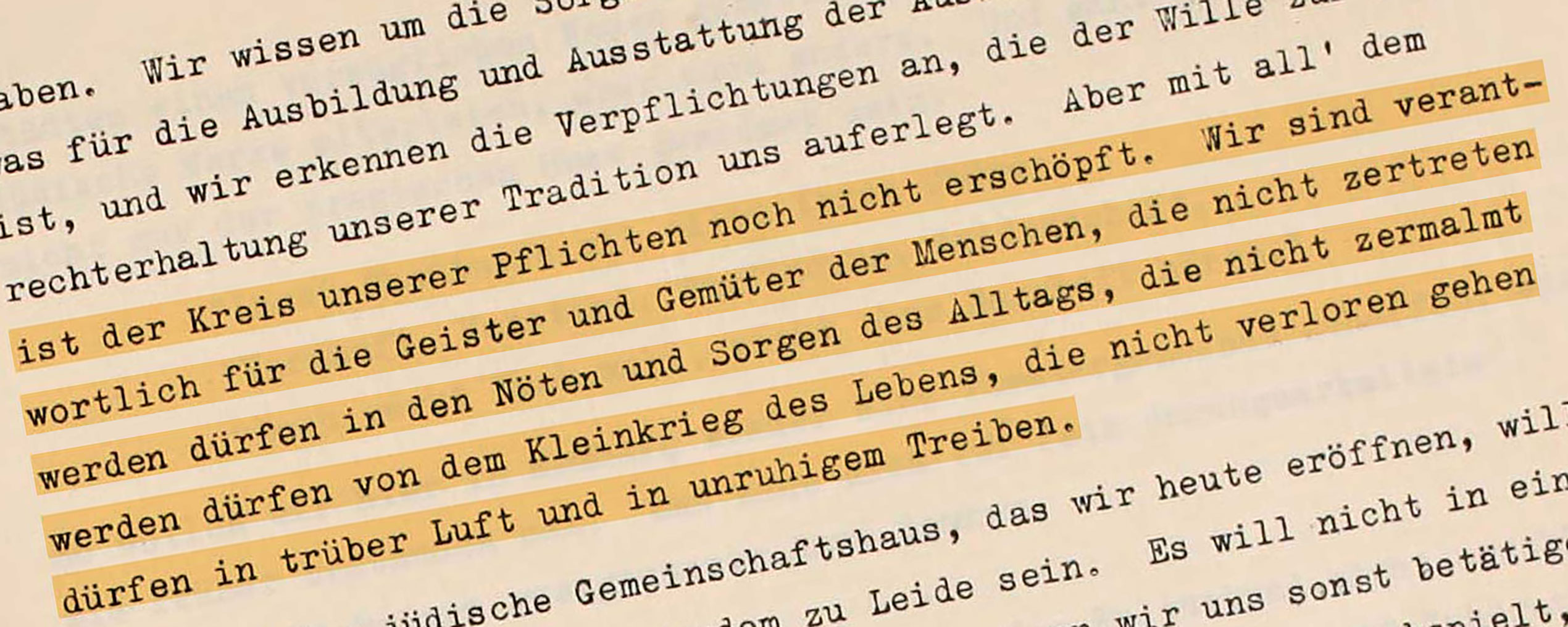

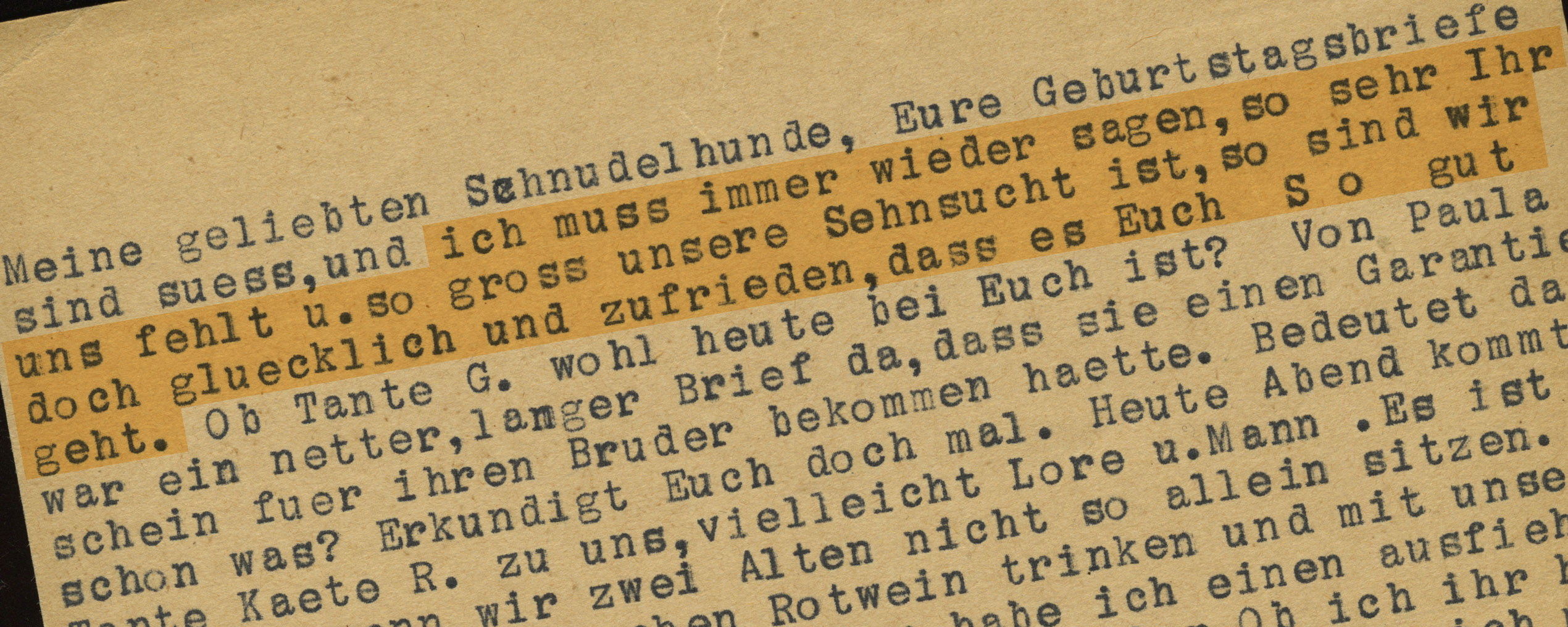

„[...] ich muss immer wieder sagen, so sehr Ihr uns fehlt und so gross die Sehnsucht ist, so sind wir doch glücklich und zufrieden, dass es Euch so gut geht.“

Hamburg/Broadstairs, Kent

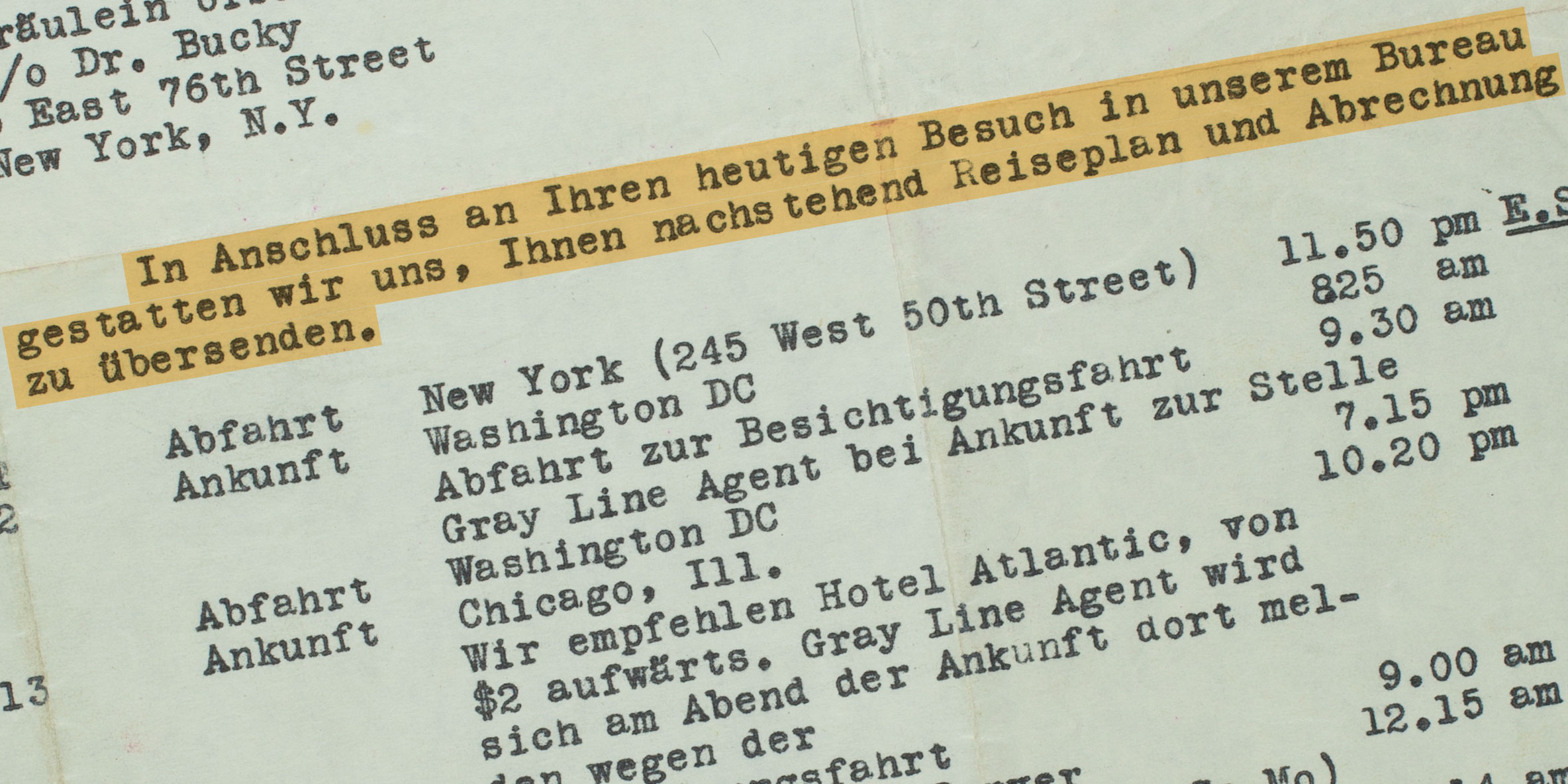

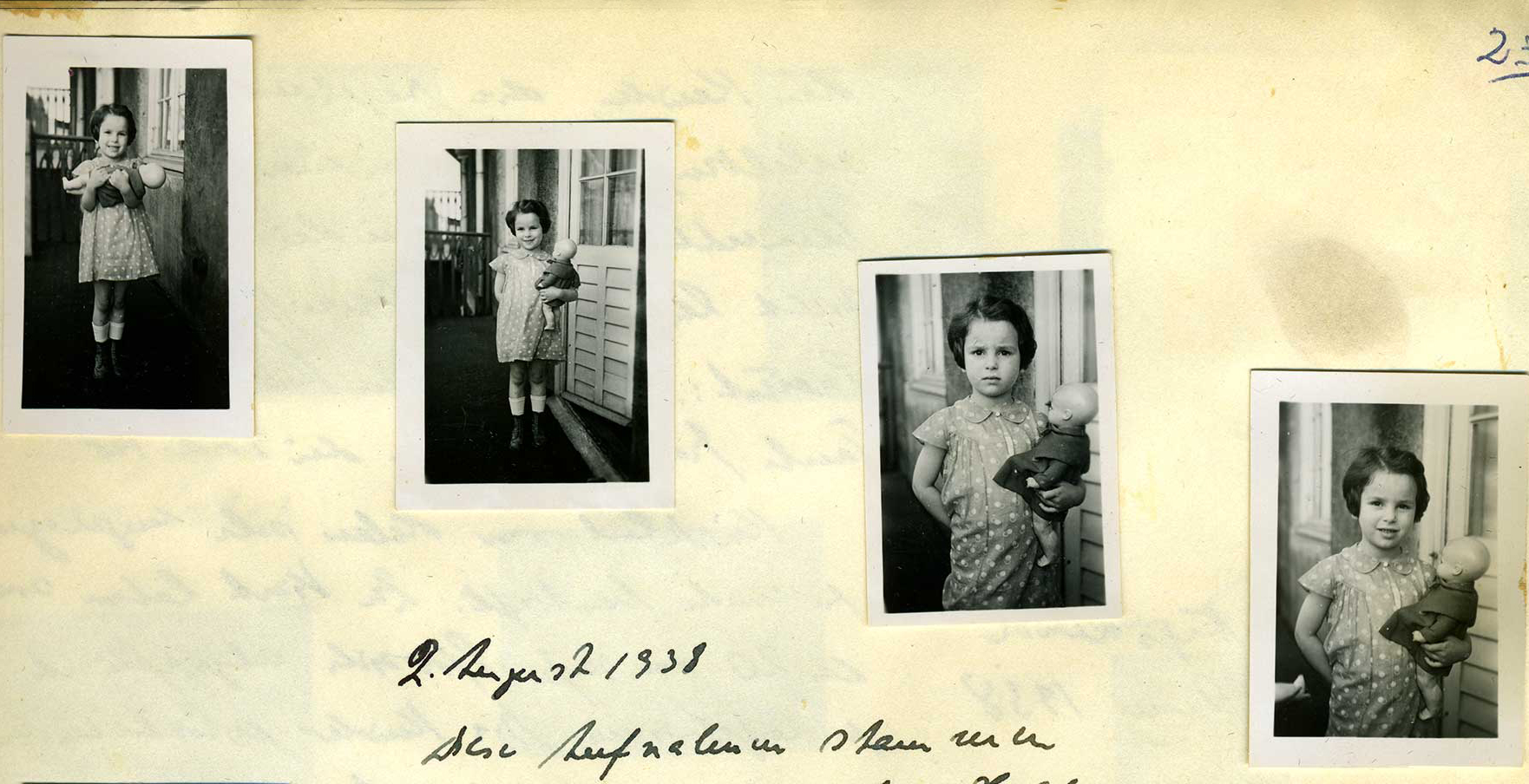

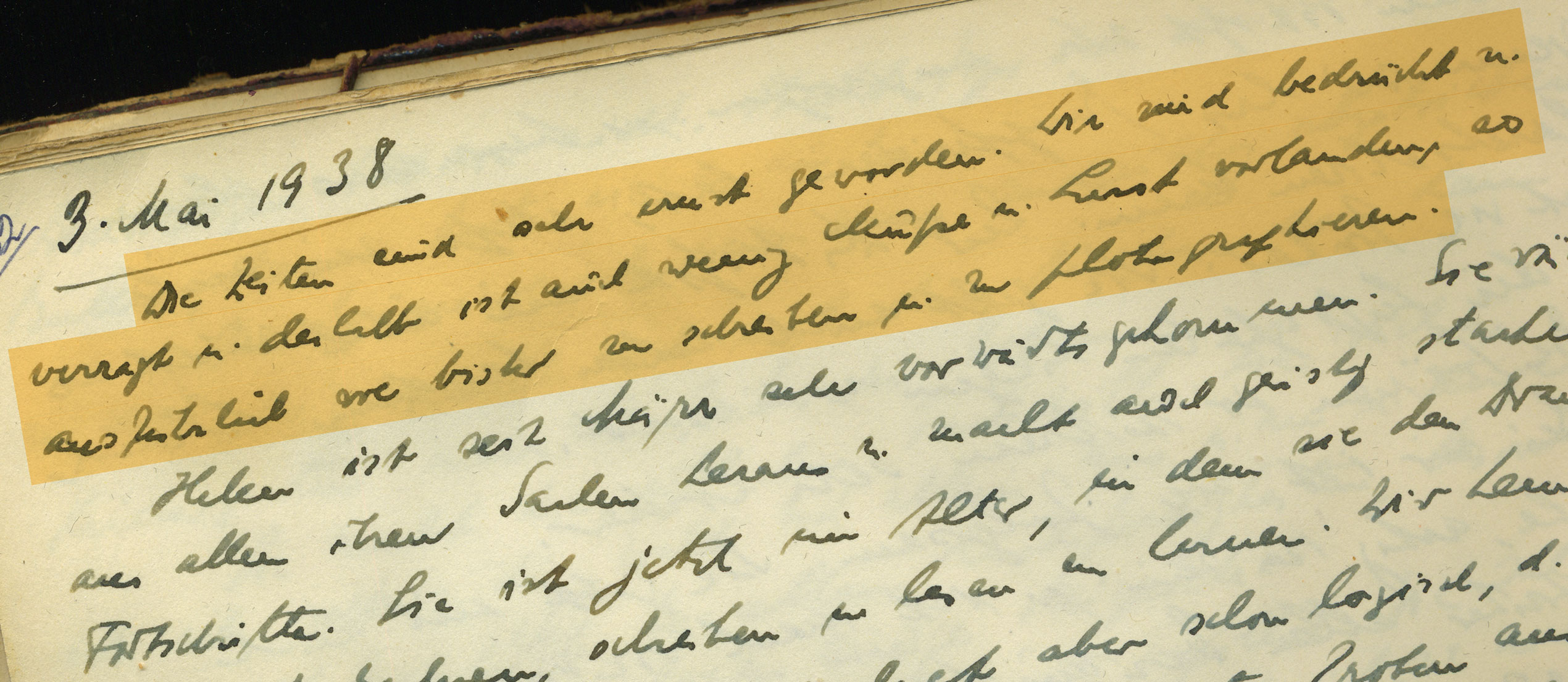

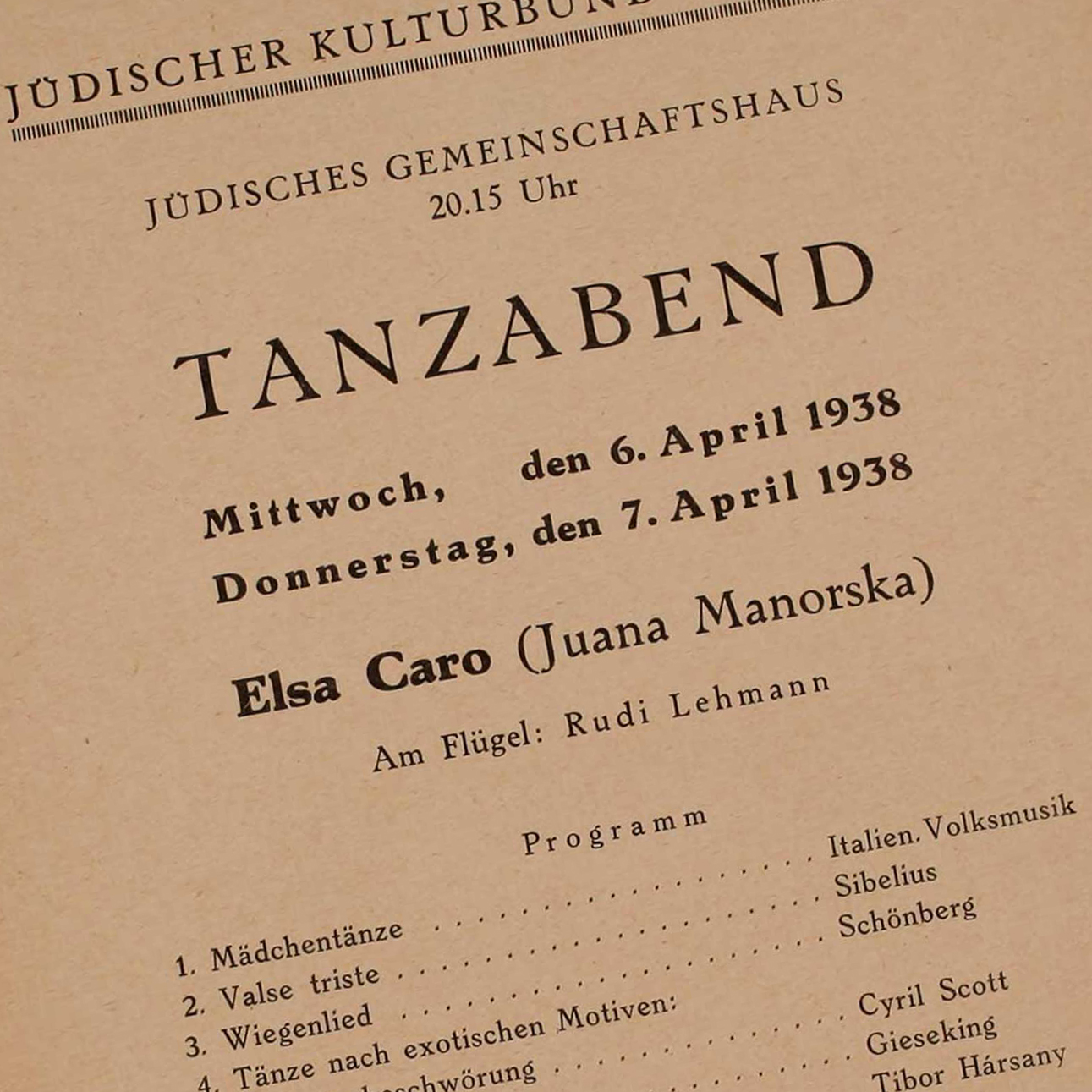

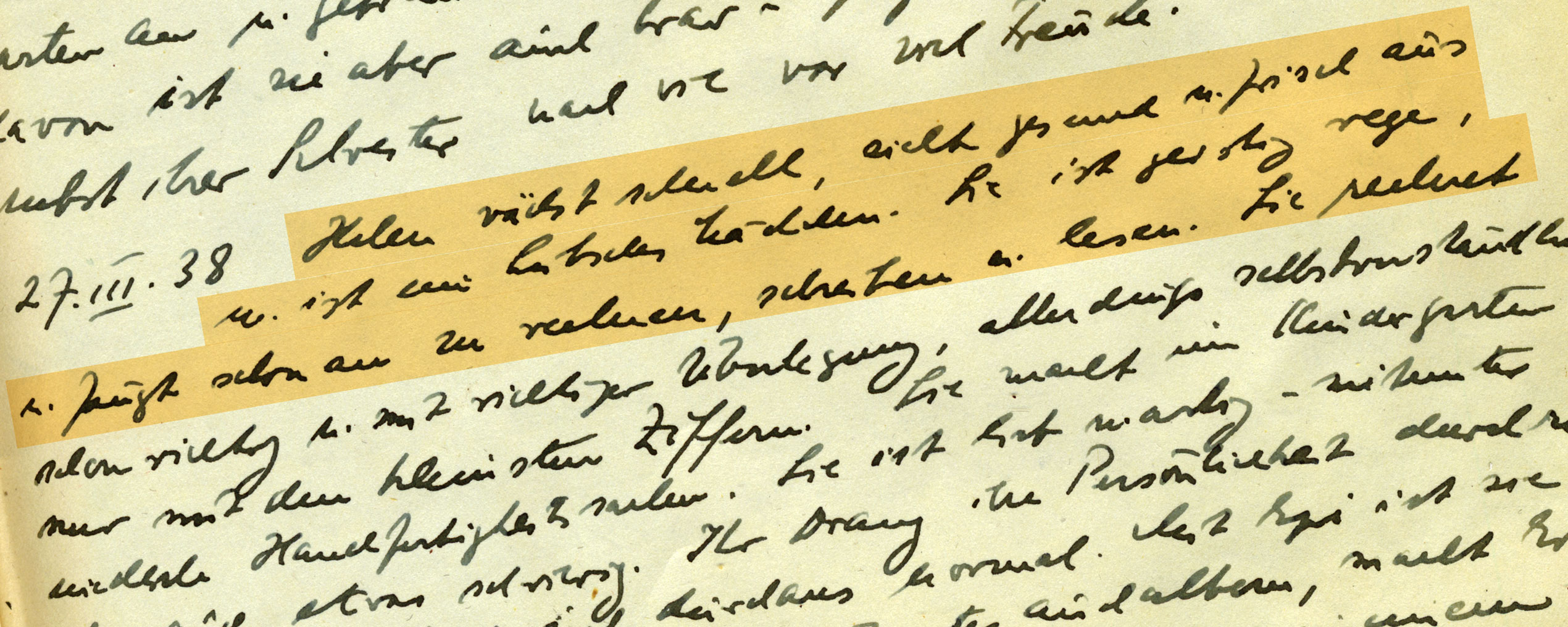

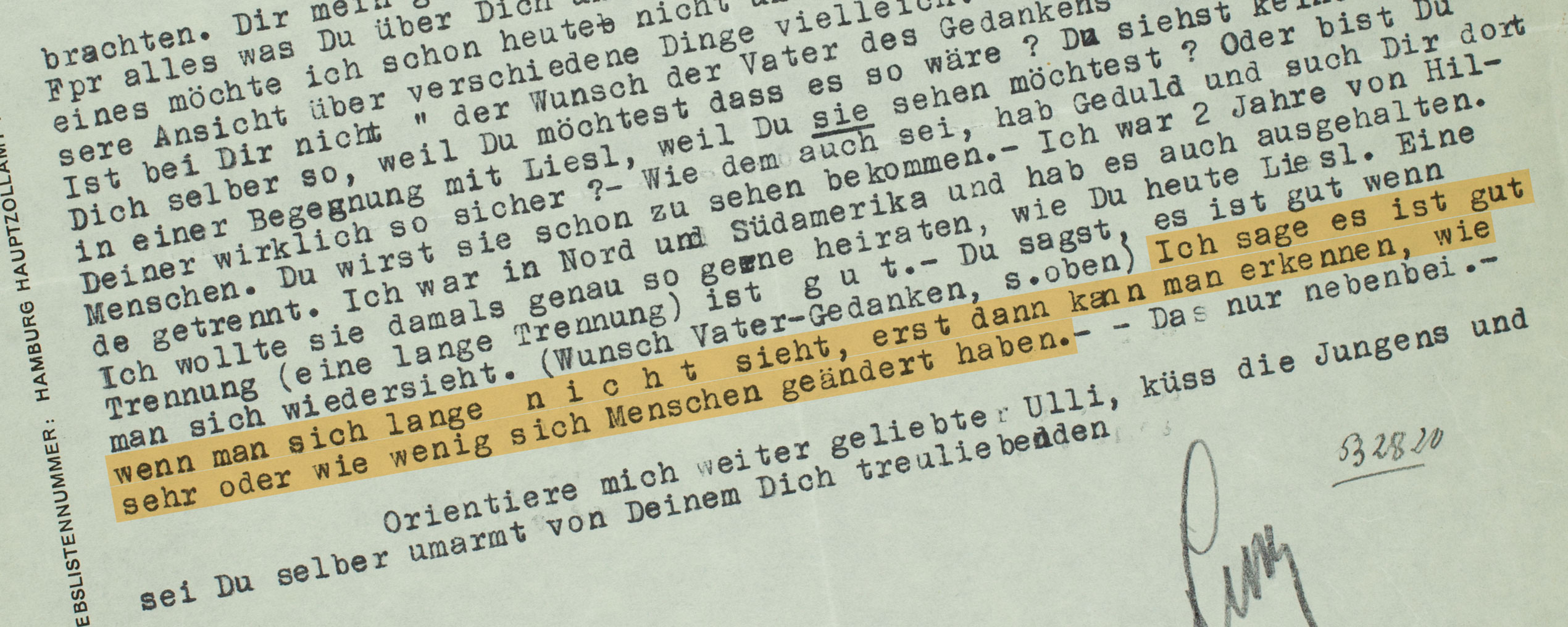

Julie Jonas in Hamburg und ihre Töchter Elisabeth und Margarethe hatten einander geschworen, wahrheitsgemäß über ihr seelisches Wohlbefinden Bericht zu erstatten. Fast täglich wurden Postkarten ausgetauscht. Seit wenigen Wochen waren beide Mädchen in England. Ihr Vater, der Rechtsanwalt Julius Jonas, hatte verschiedene NS-Gesetze, deren Ziel die Verdrängung von Juden und Regimegegnern aus juristischen Berufen war, überdauert. Doch mit Inkraften der „Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ am 30. November 1938 wurde er aus der Anwaltschaft ausgeschlossen. Der 15. Dezember war sein Geburtstag. Schon am Vortag hatte Julie Jonas den Kindern geschrieben, ihre Nerven seien „recht dünn“ geworden und es sei ihnen gar nicht nach Geburtstag zumute. Trotzdem bemühte sie sich tapfer, ihre Freude über das gute Befinden der Mädchen zu zeigen.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Samlung Elizabeth Melamid, AR 25691

Original:

Archivbox1, Ordner 1