Die Grenzen des Einzelnen

Fritz Machlup signalisiert Bedenken und Hilfsbereitschaft

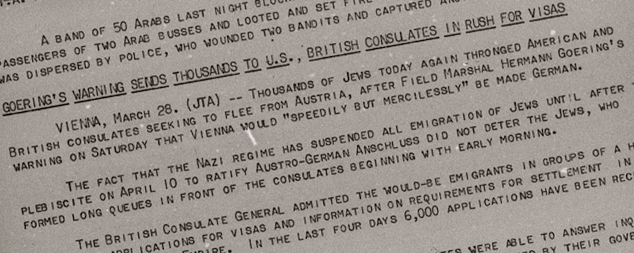

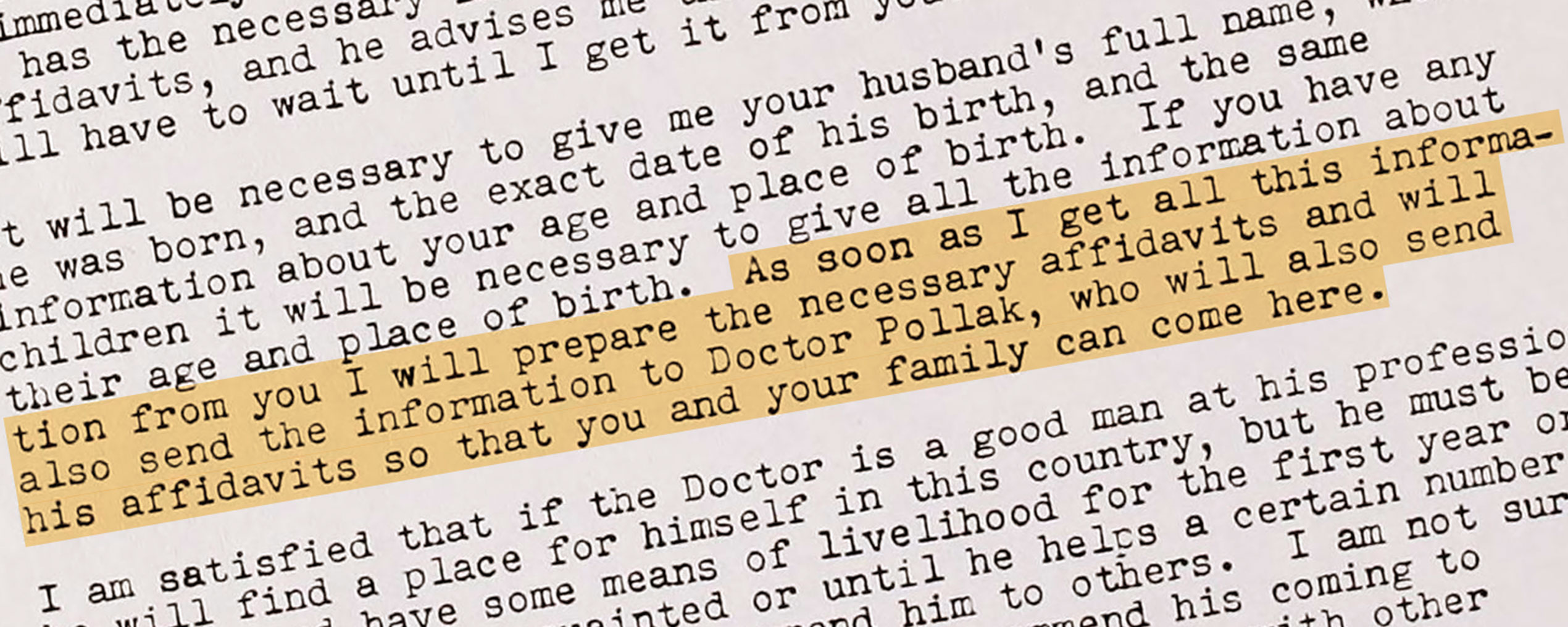

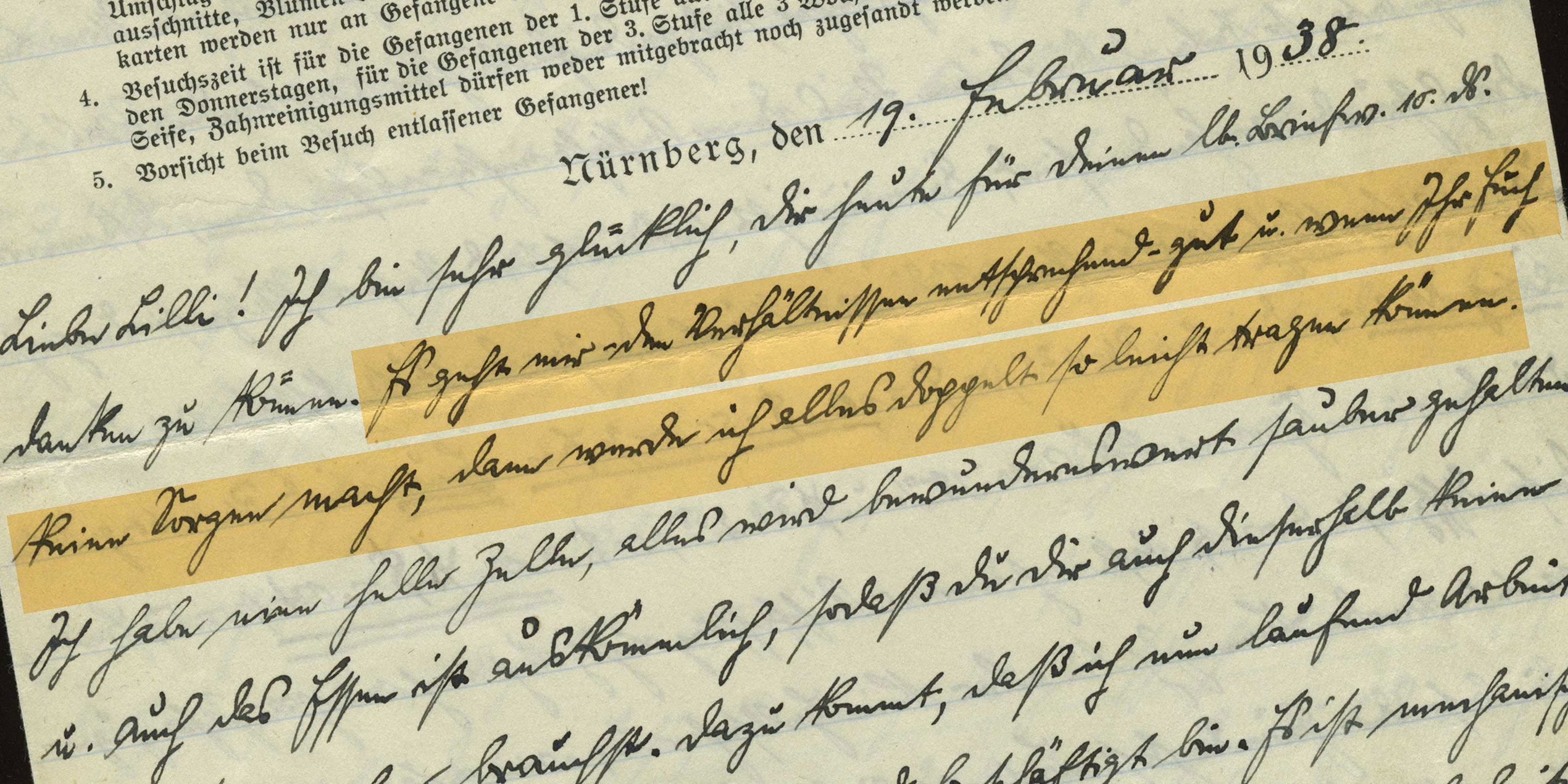

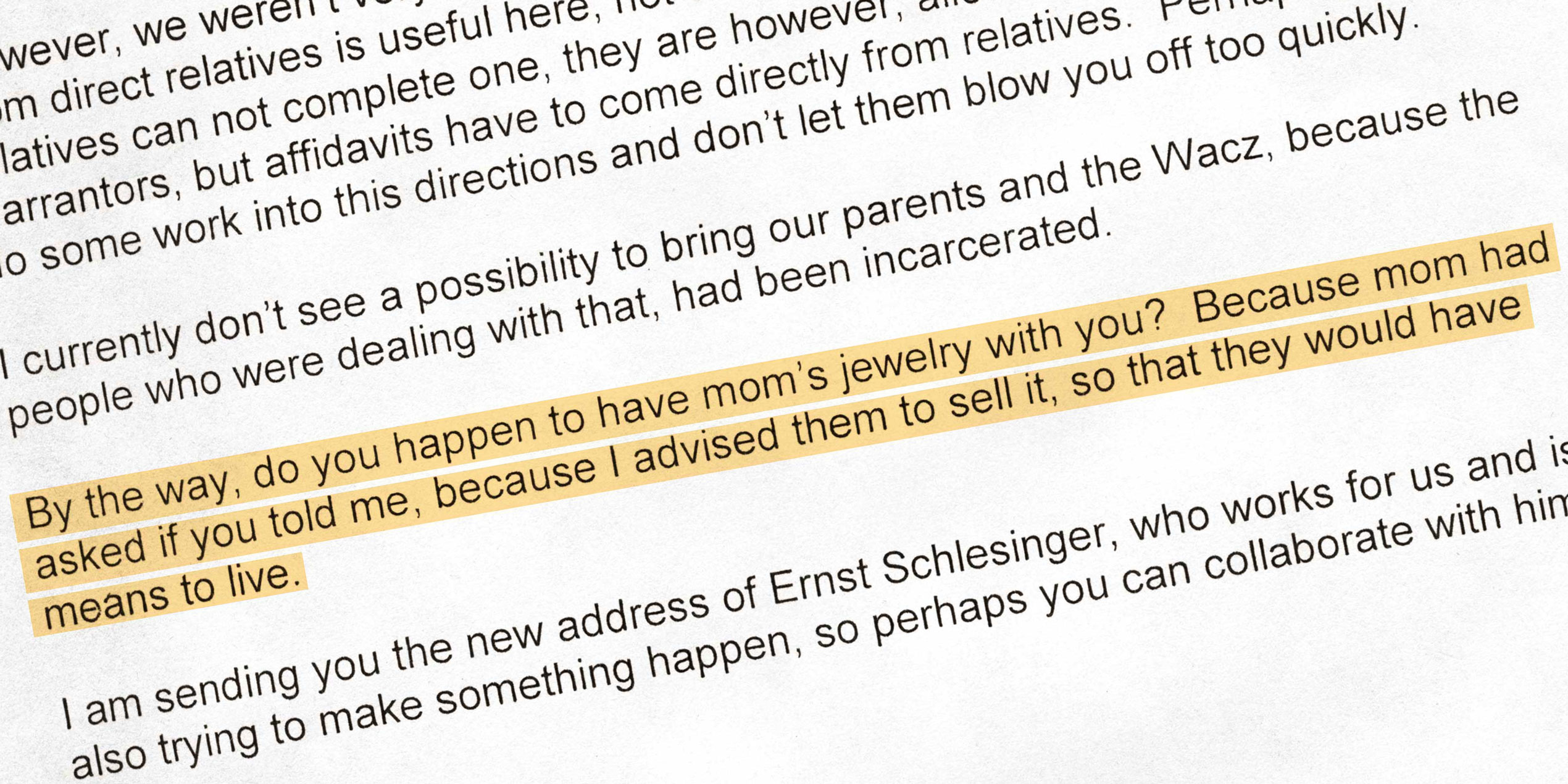

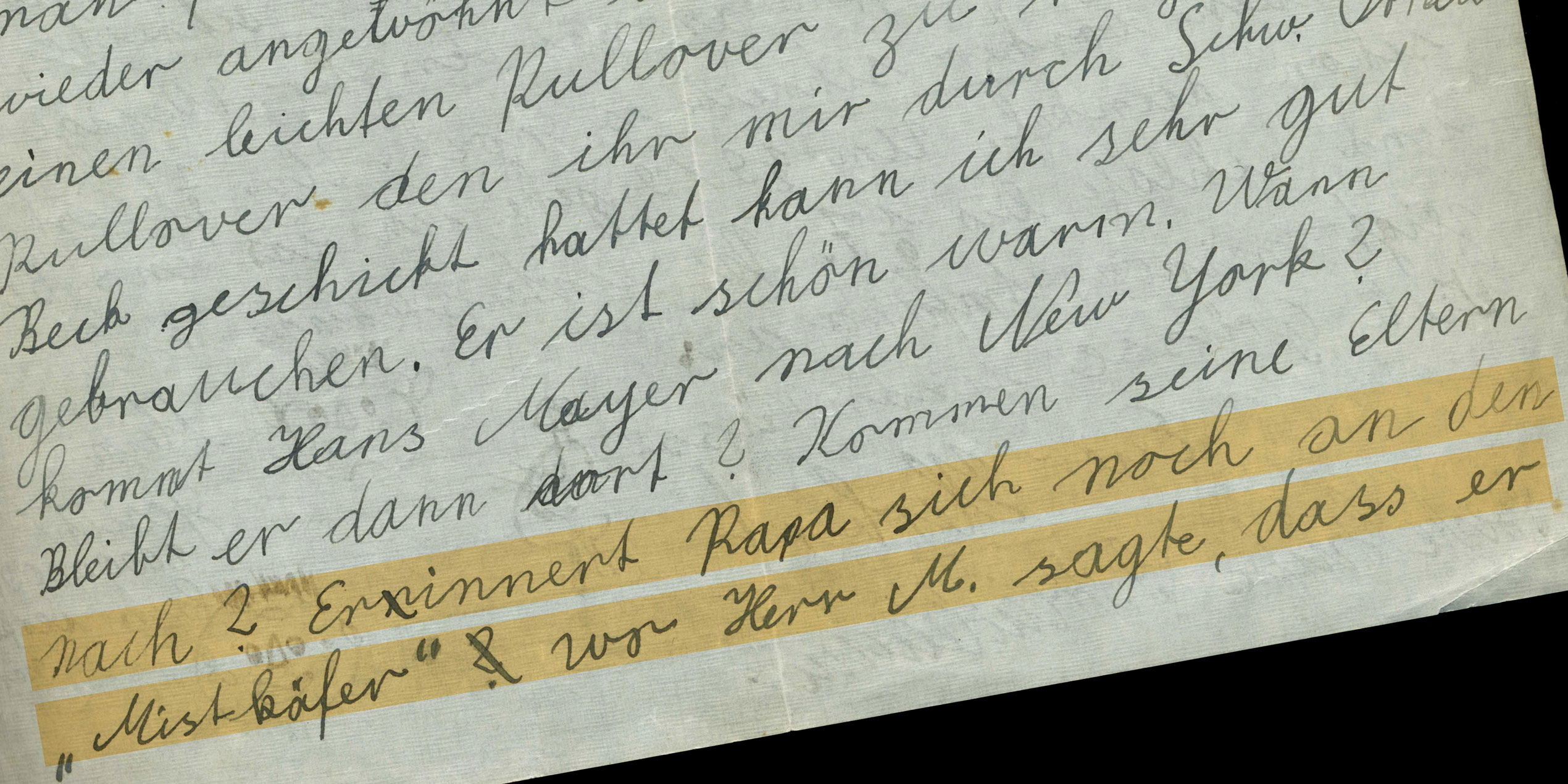

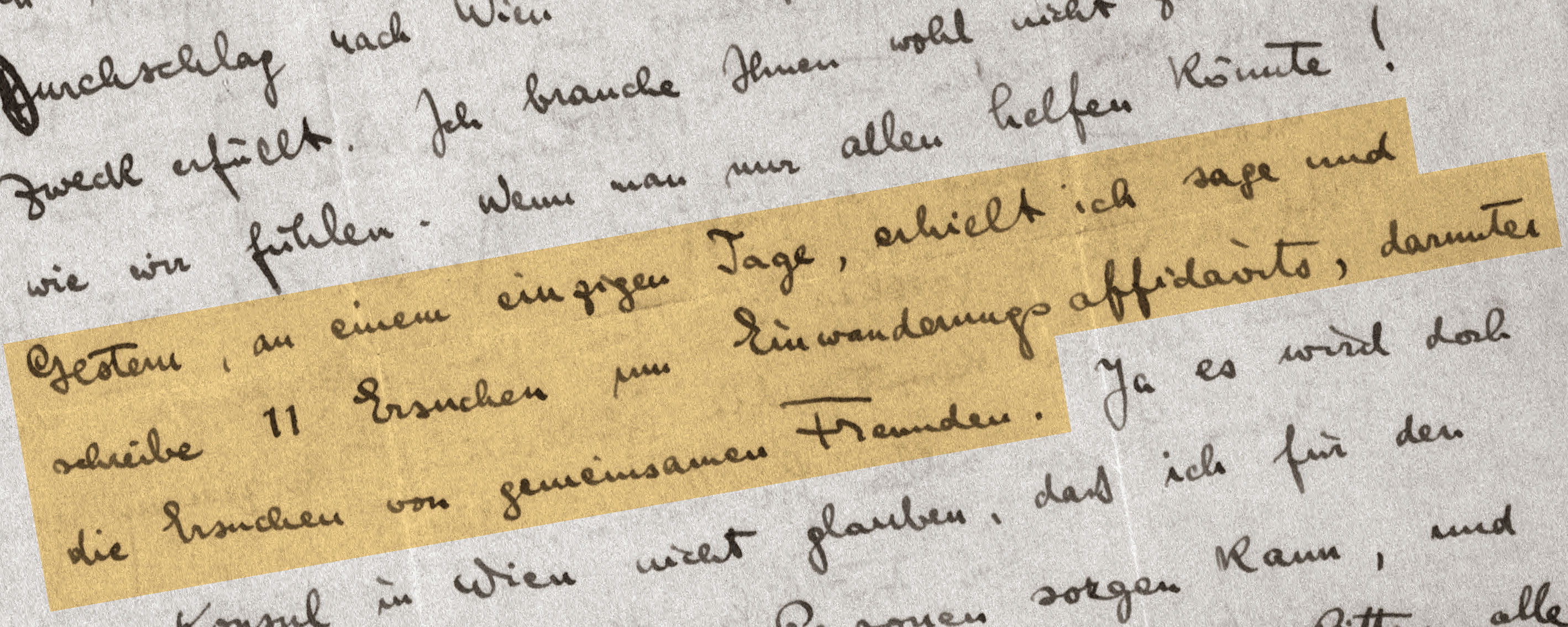

„Gestern, an einem einzigen Tage, erhielt ich sage und schreibe 11 Ersuchen um Einwanderungsaffidavits, darunter die Ersuchen von gemeinsamen Freunden“.

Buffalo, New York/Wien

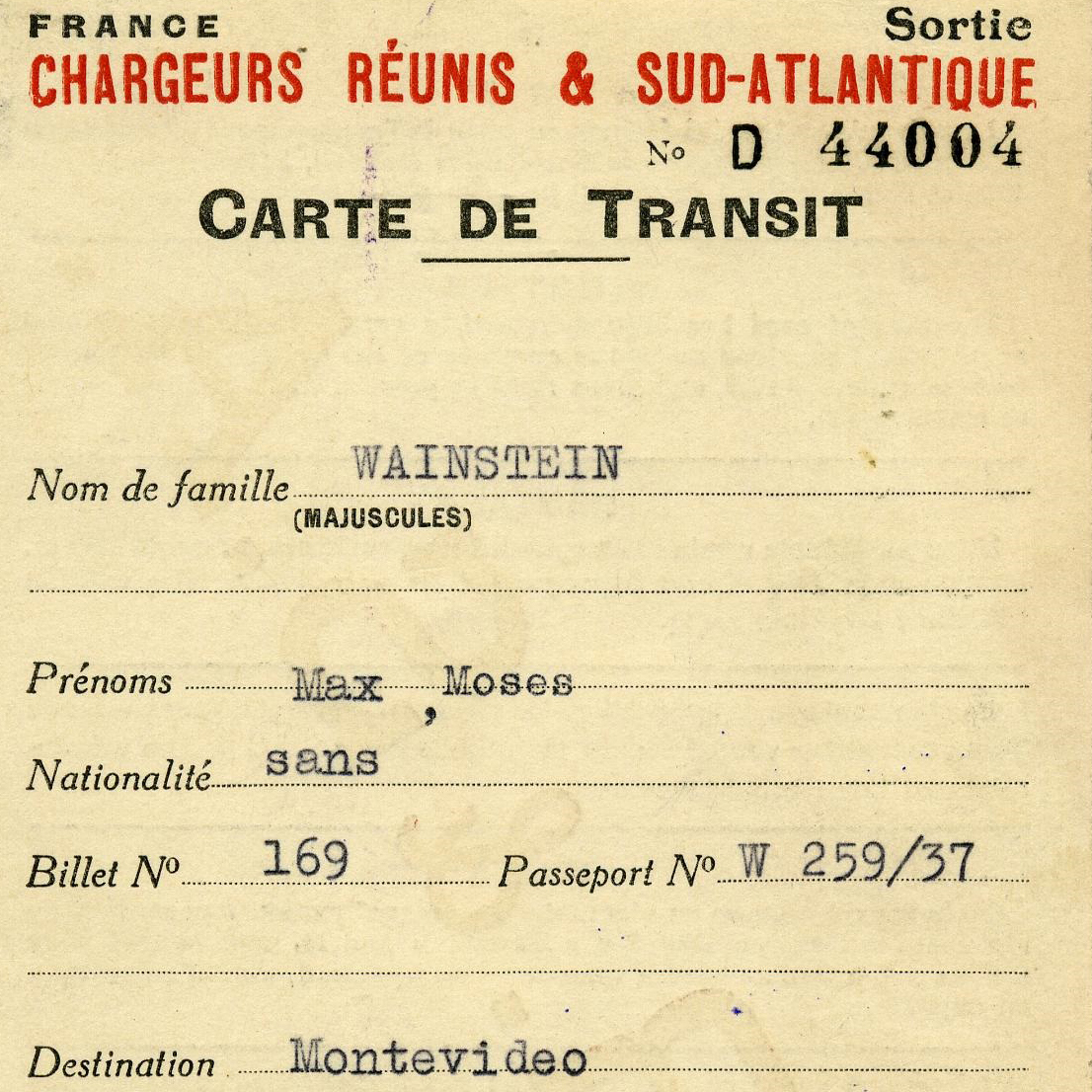

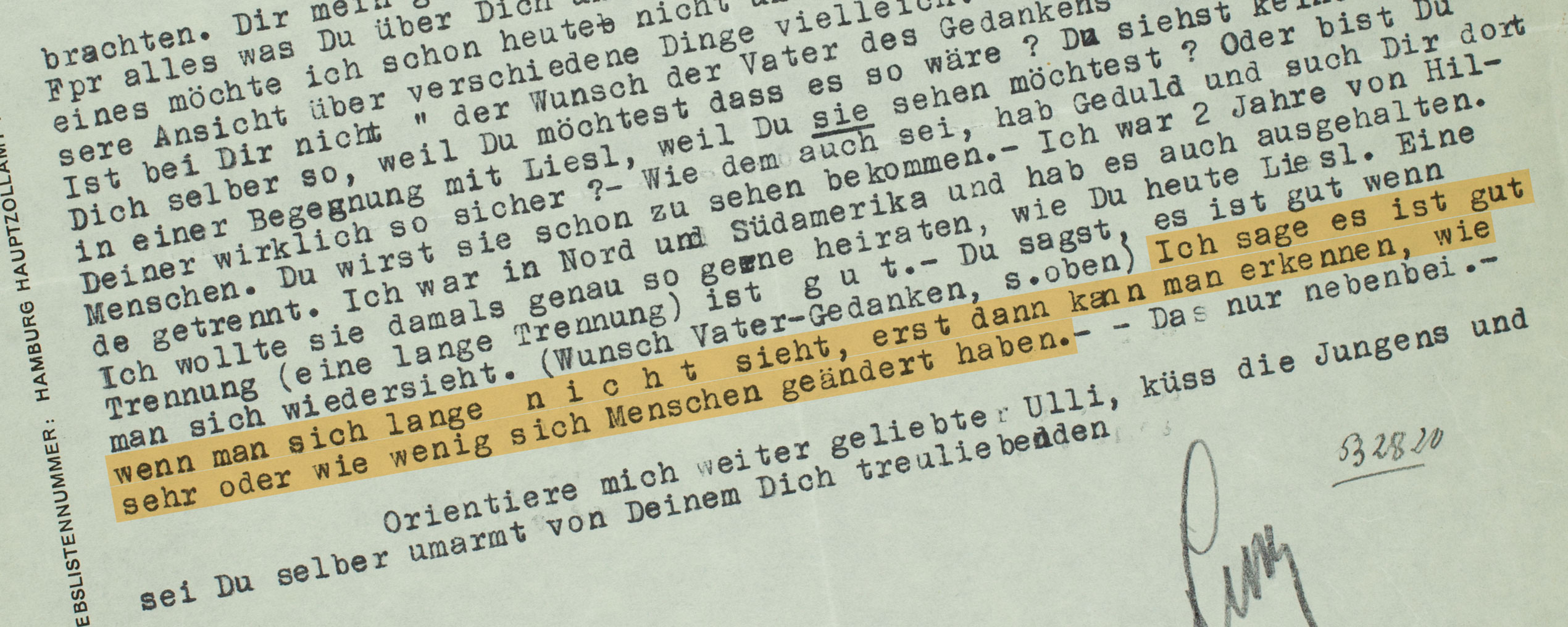

Dank eines Rockefeller-Stipendiums, das 1933 an ihn vergeben worden war, hatte der herausragende Wiener Volkswirtschaftler Fritz Machlup Österreich Jahre vor dem „Anschluss“ verlassen. 1935 erhielt er eine Professur für Volkswirtschaftslehre an der Universität Buffalo. Es überrascht nicht, dass Freunde und Kollegen ihre Hoffnungen darauf setzten, ihn als Bürgen zu gewinnen, als die Nazis in Österreich Fuß zu fassen begannen. In diesem Brief vom 5. April an seinen Freund Alfred Schütz äußert er die Sorge, seine Hilfsversprechen, so vielen gegeben, würden an Glaubwürdigkeit verlieren. Er fügt aber dennoch ein Schreiben bei, in dem er Schütz anbietet, ihm bei der Niederlassung in den Vereinigten Staaten behilflich zu sein.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Alfred Schutz, AR 25500

Original:

Archivbox 1, Ordner 17