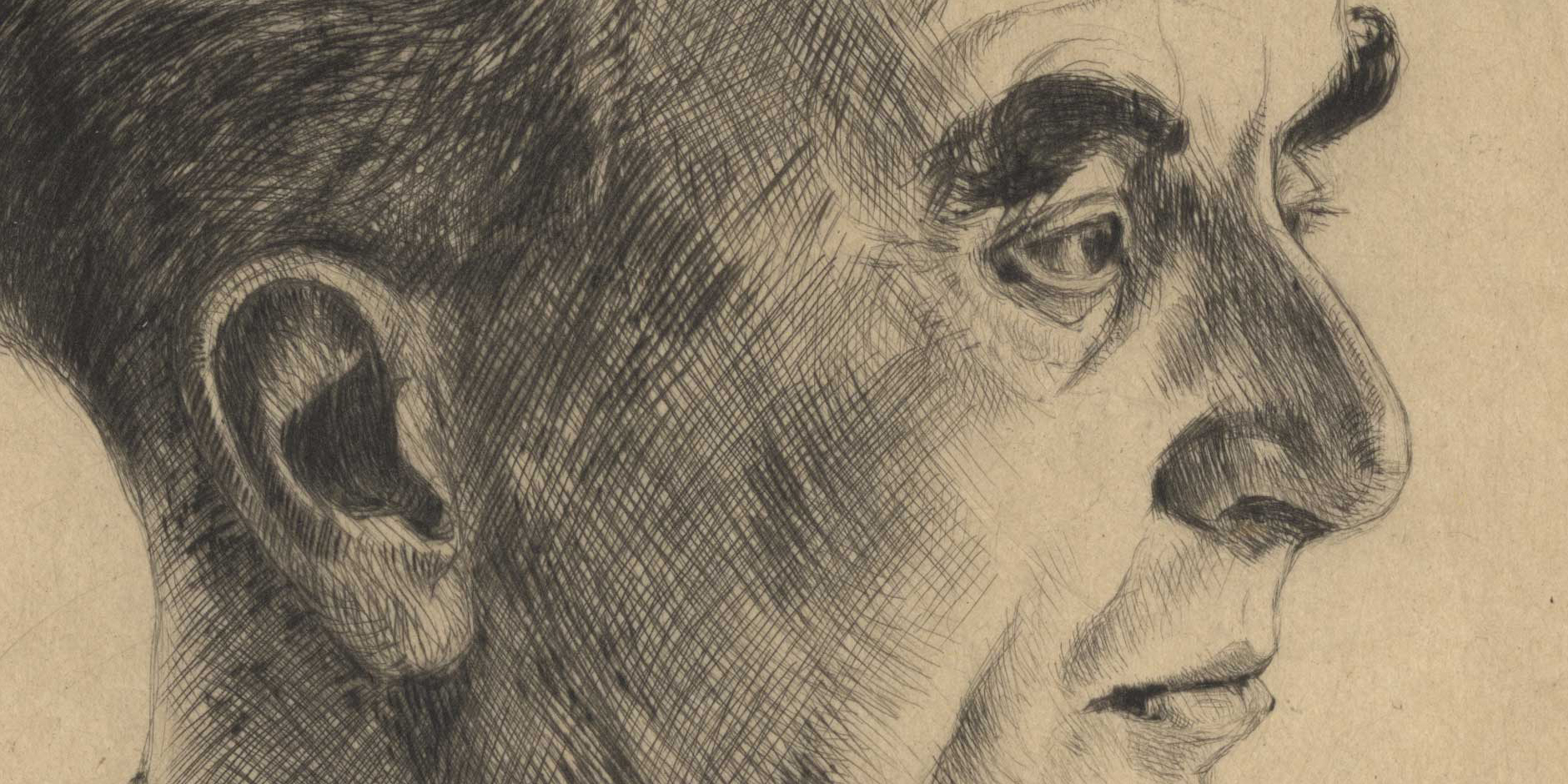

Harold MacMichael

Ein neuer britischer Hochkommissar für Palästina

Jerusalem

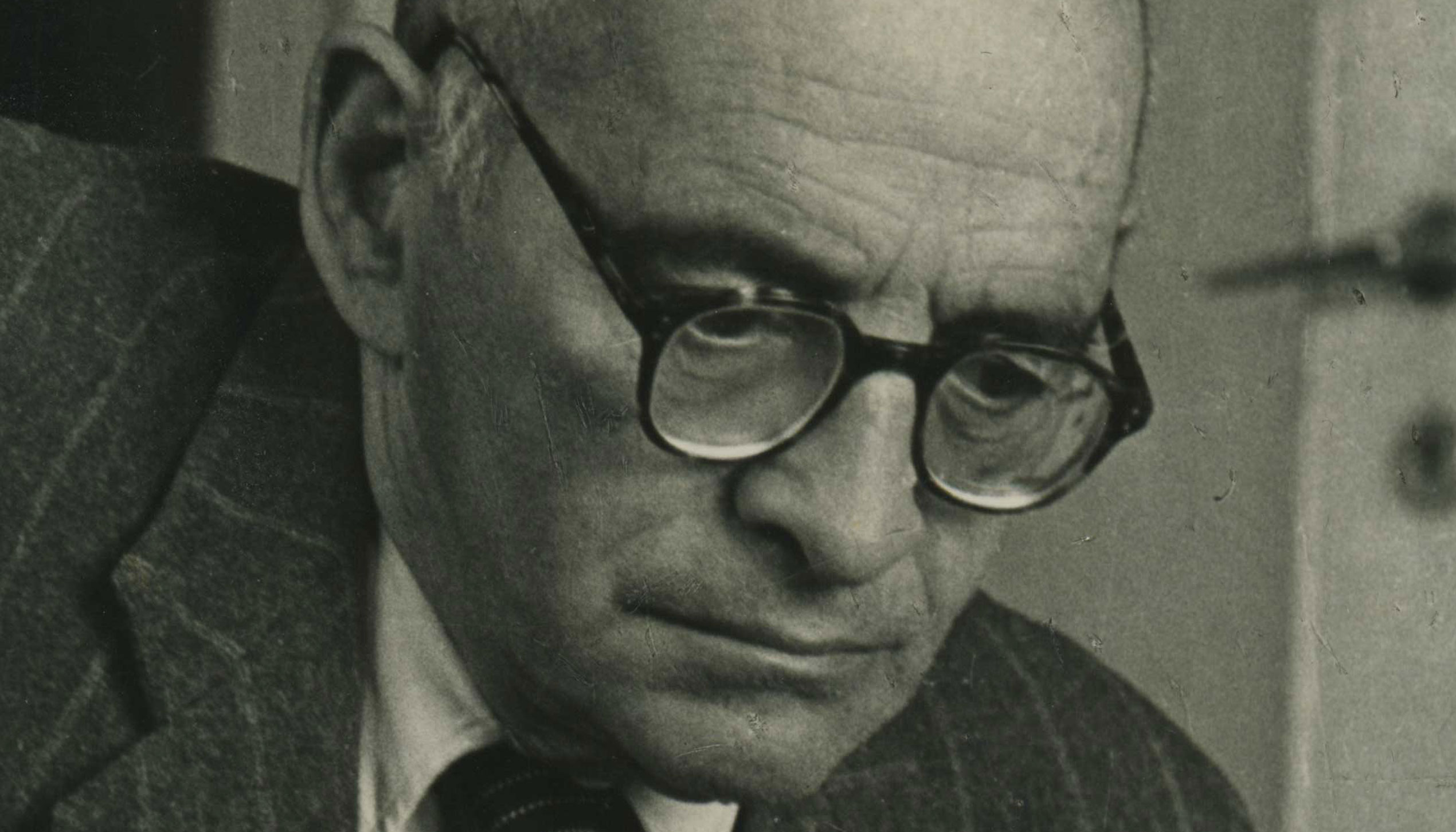

Diese Radierung des deutsch-jüdischen Künstlers Hermann Struck zeigt den fünften britischen Hochkommissar für Palästina, Harold MacMichael, der am 03. März 1938 sein Amt antrat. Zuvor hatte MacMichael verschiedene Posten in Afrika innegehabt. Der Hochkommissar war der höchstrangige Vertreter des Empire in Palästina zur Zeit des Völkerbundmandats. Der Schöpfer des Portraits, Hermann Struck, orthodox und früh dem Zionismus zugewandt, war bereits 1923 nach Palästina ausgewandert und hatte sich in Haifa niedergelassen. Er war besonders für seine meisterhaften Radierungen bekannt. Künstler wie Chagall, Liebermann und Ury hatten sich von ihm in dieser Technik unterweisen lassen.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Portrait des Hochkommissar für Palästina, Harold MacMichael, 1940

Original:

78.486b