Neuankömmlinge

Das Boston Committee for Refugees tut, was es kann

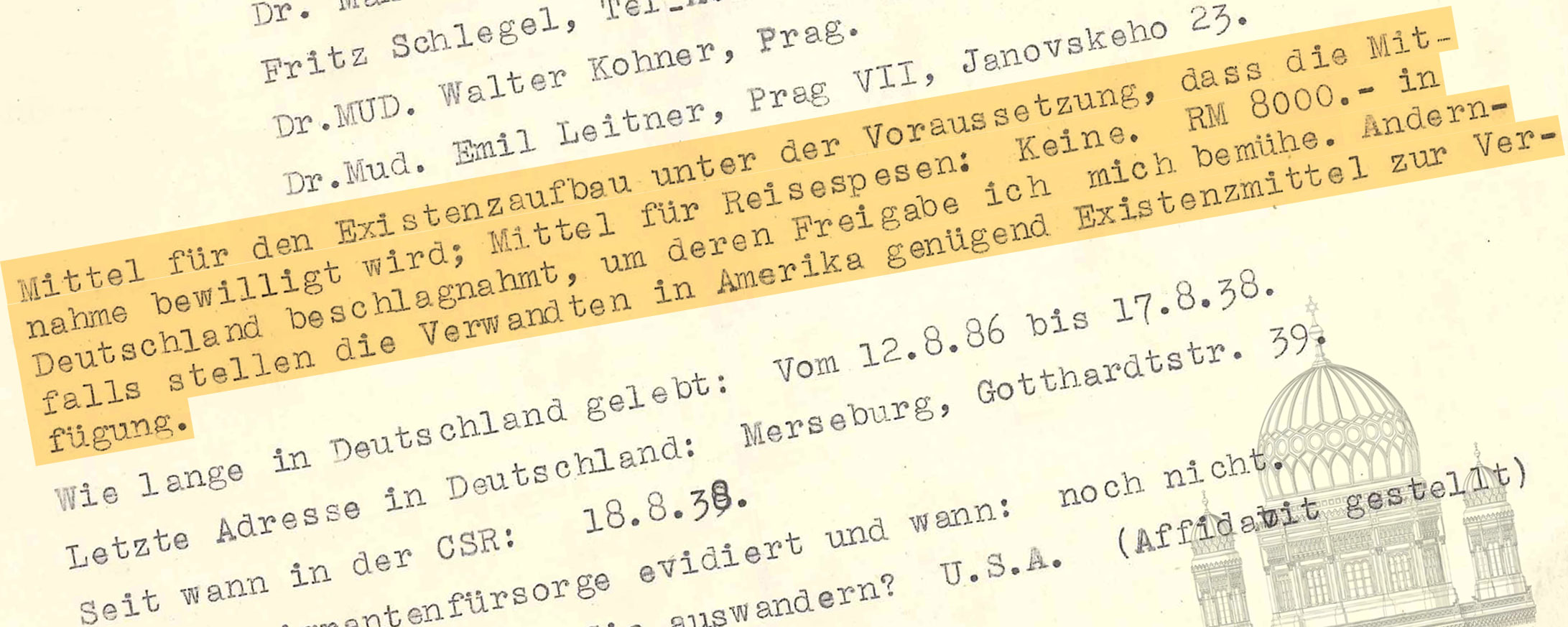

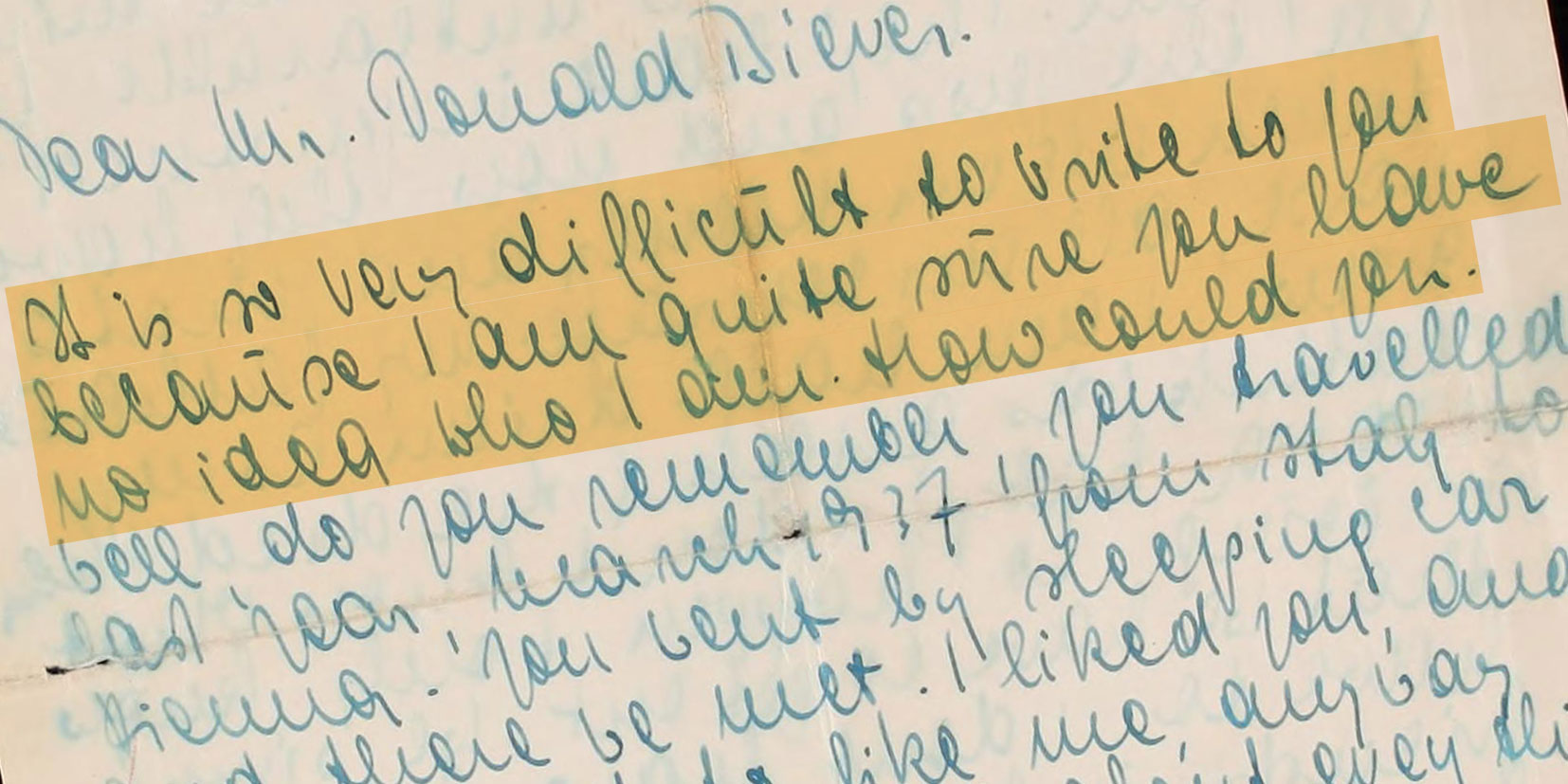

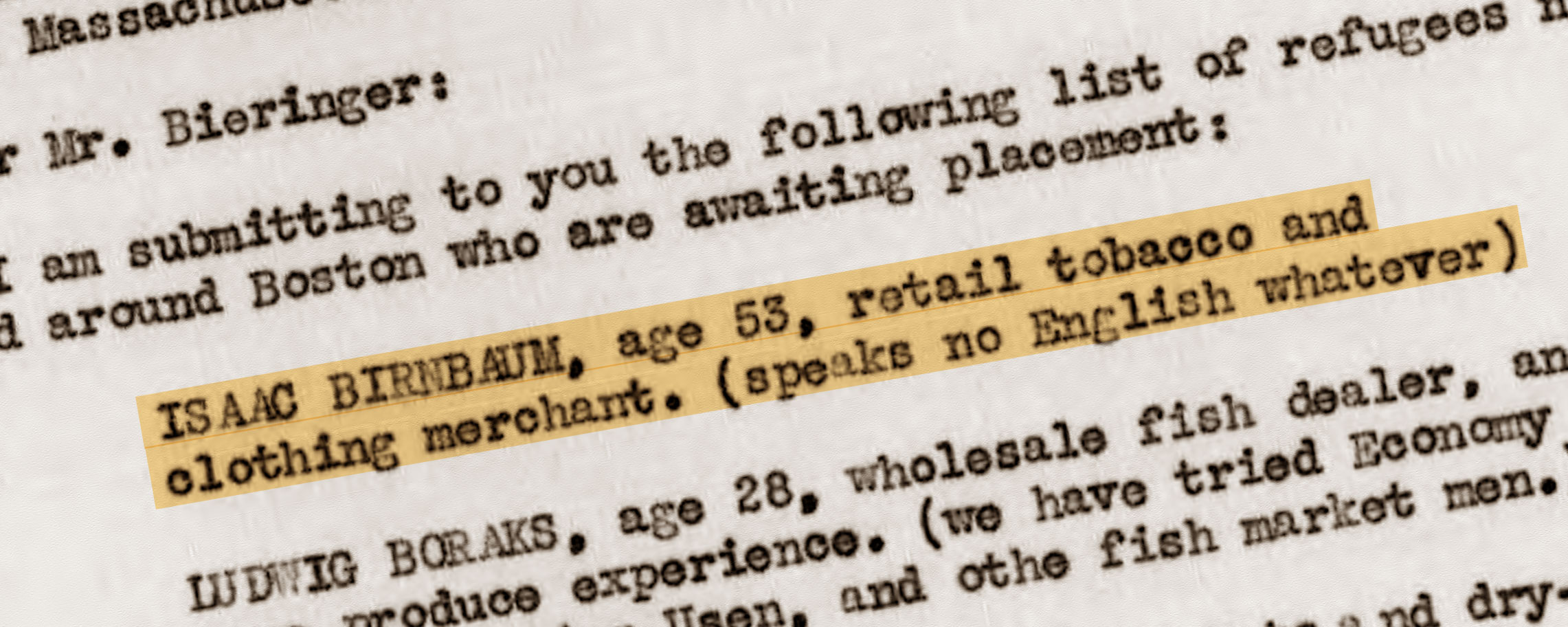

„ISAAC BIRNBAUM, Alter 53, Tabak- und Kleiderhändler, spricht überhaupt kein Englisch.“

Boston

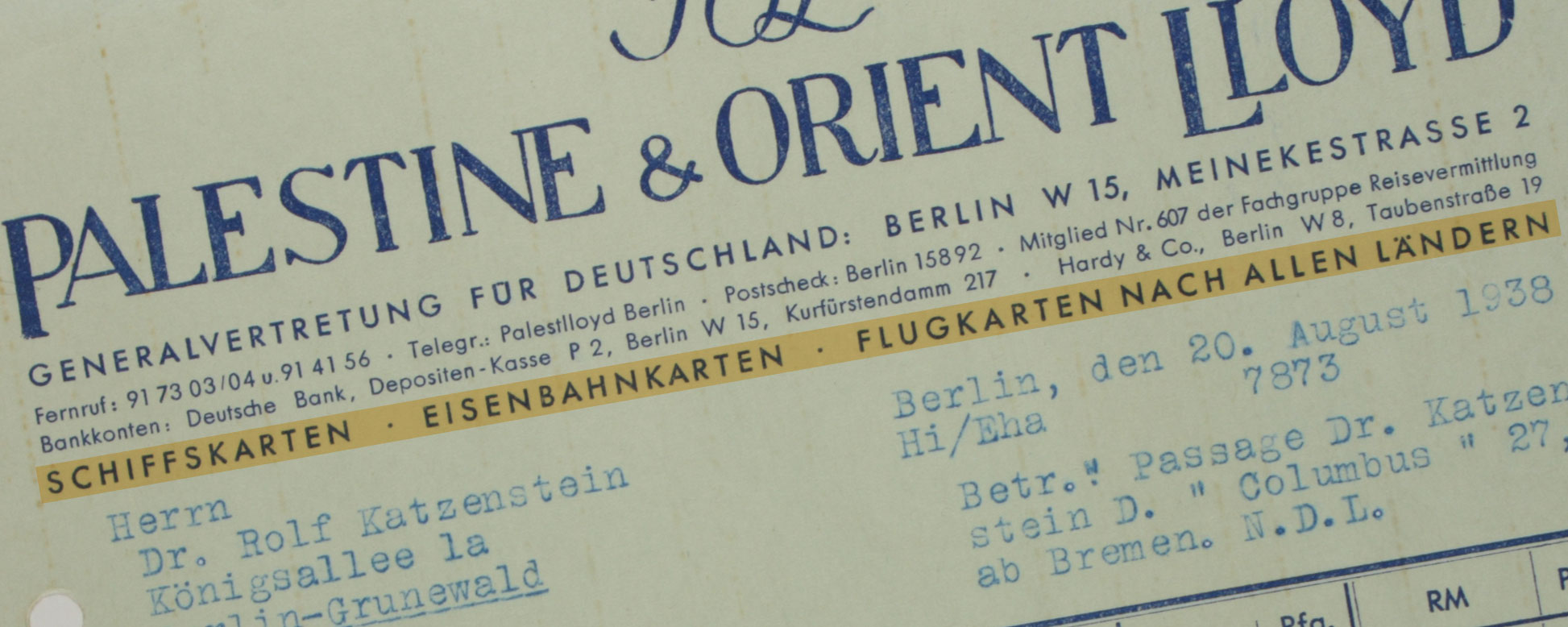

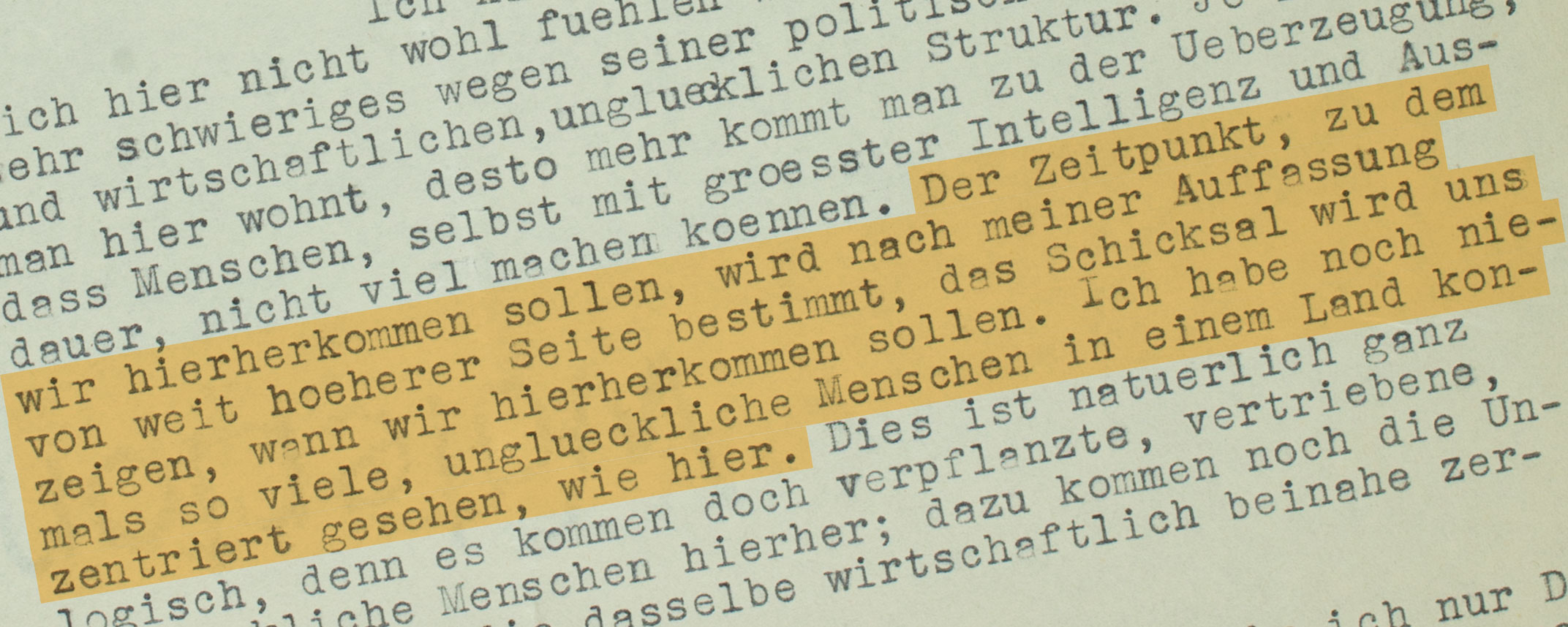

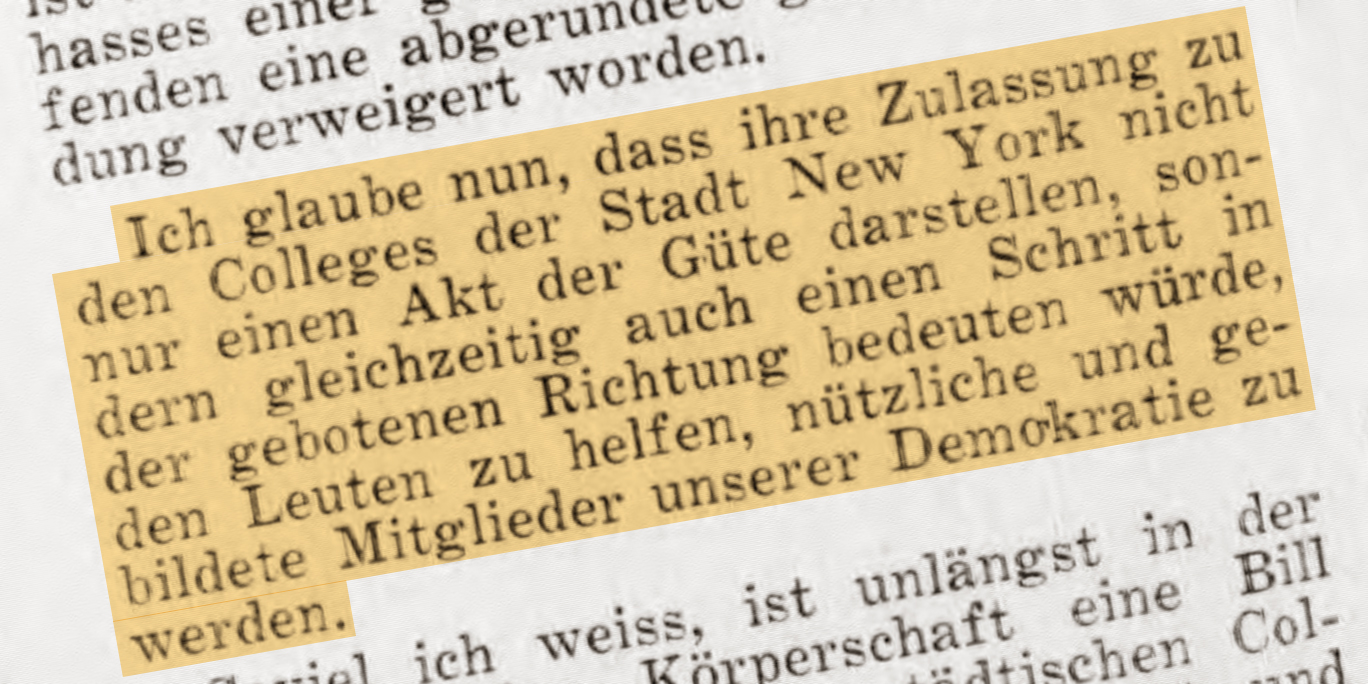

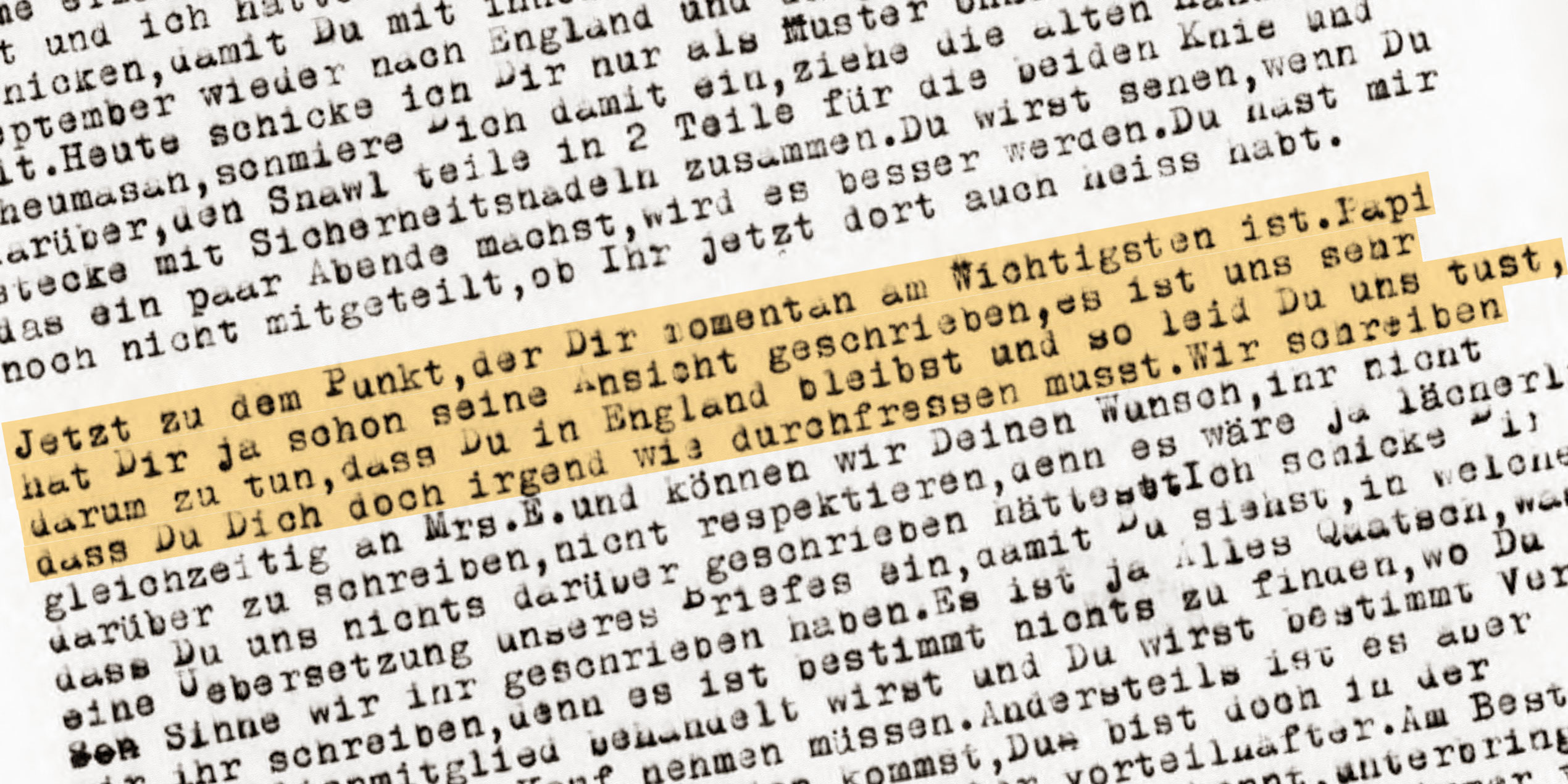

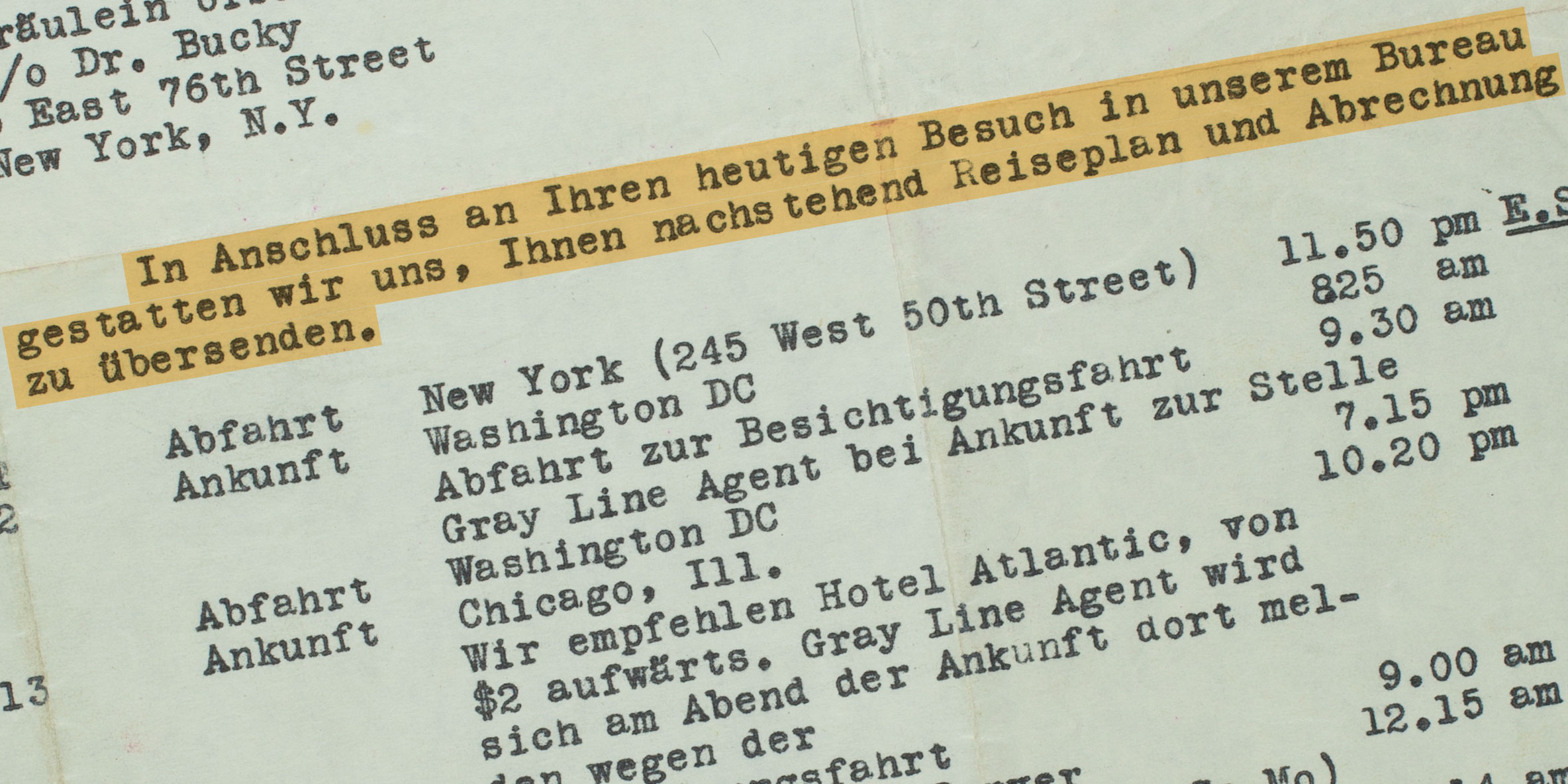

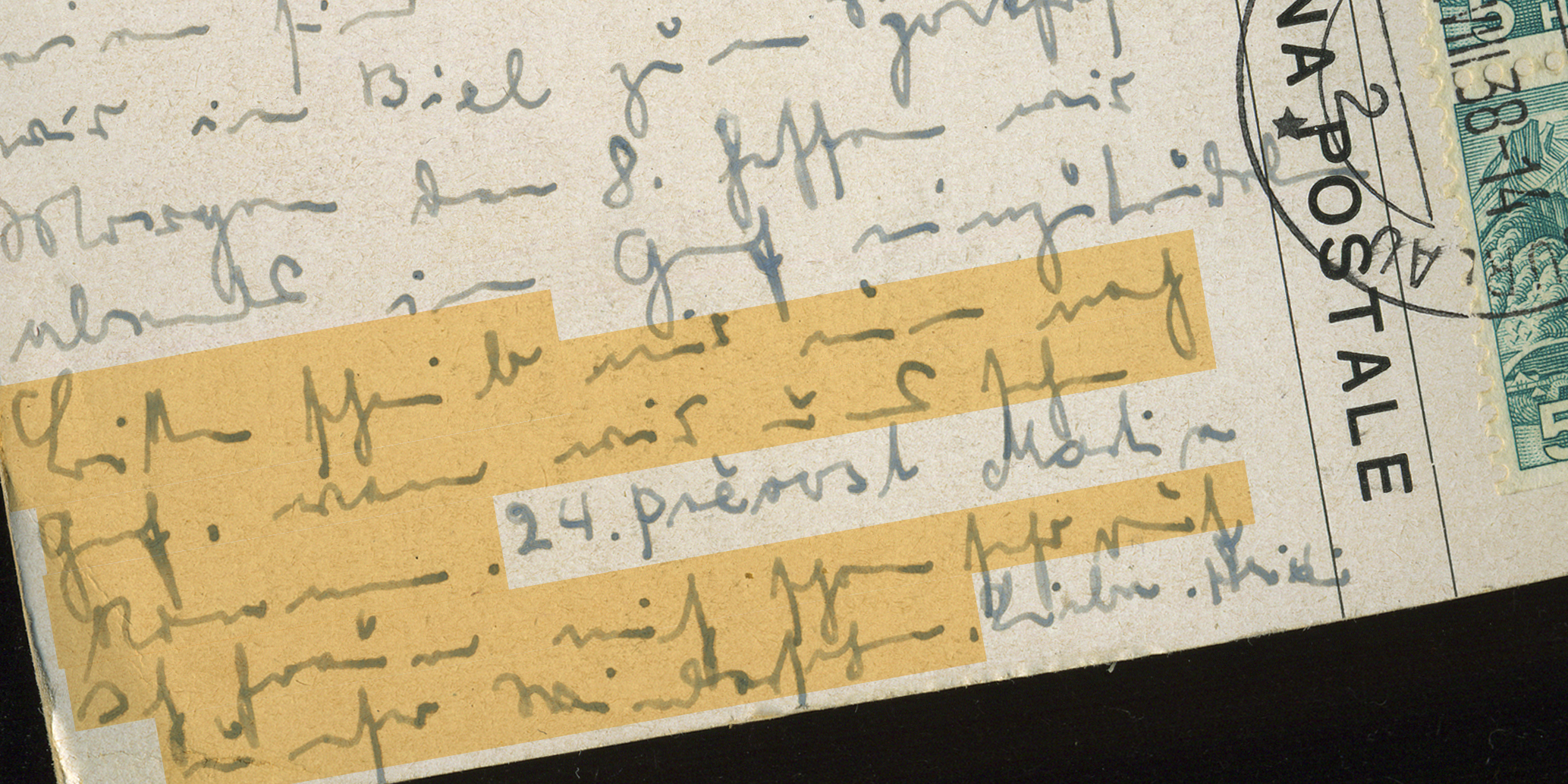

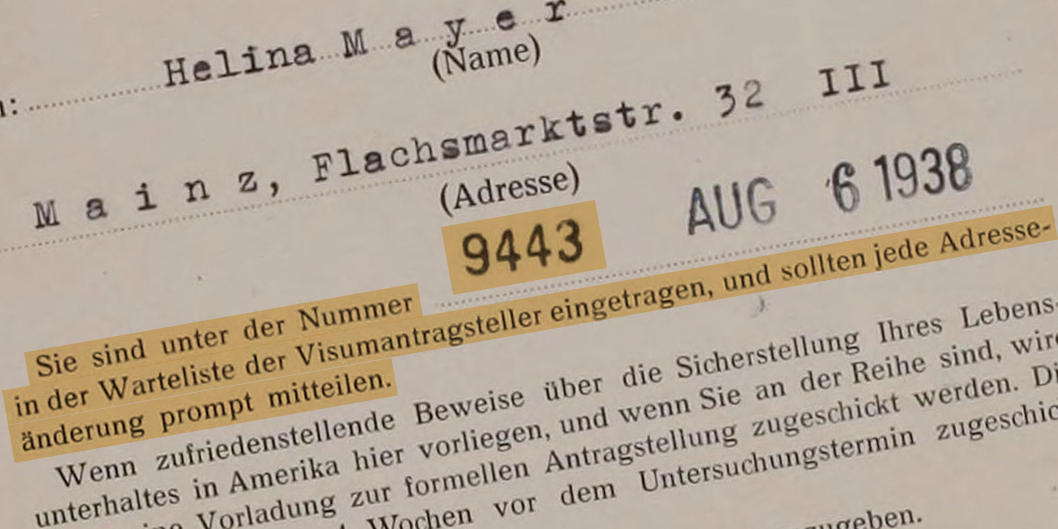

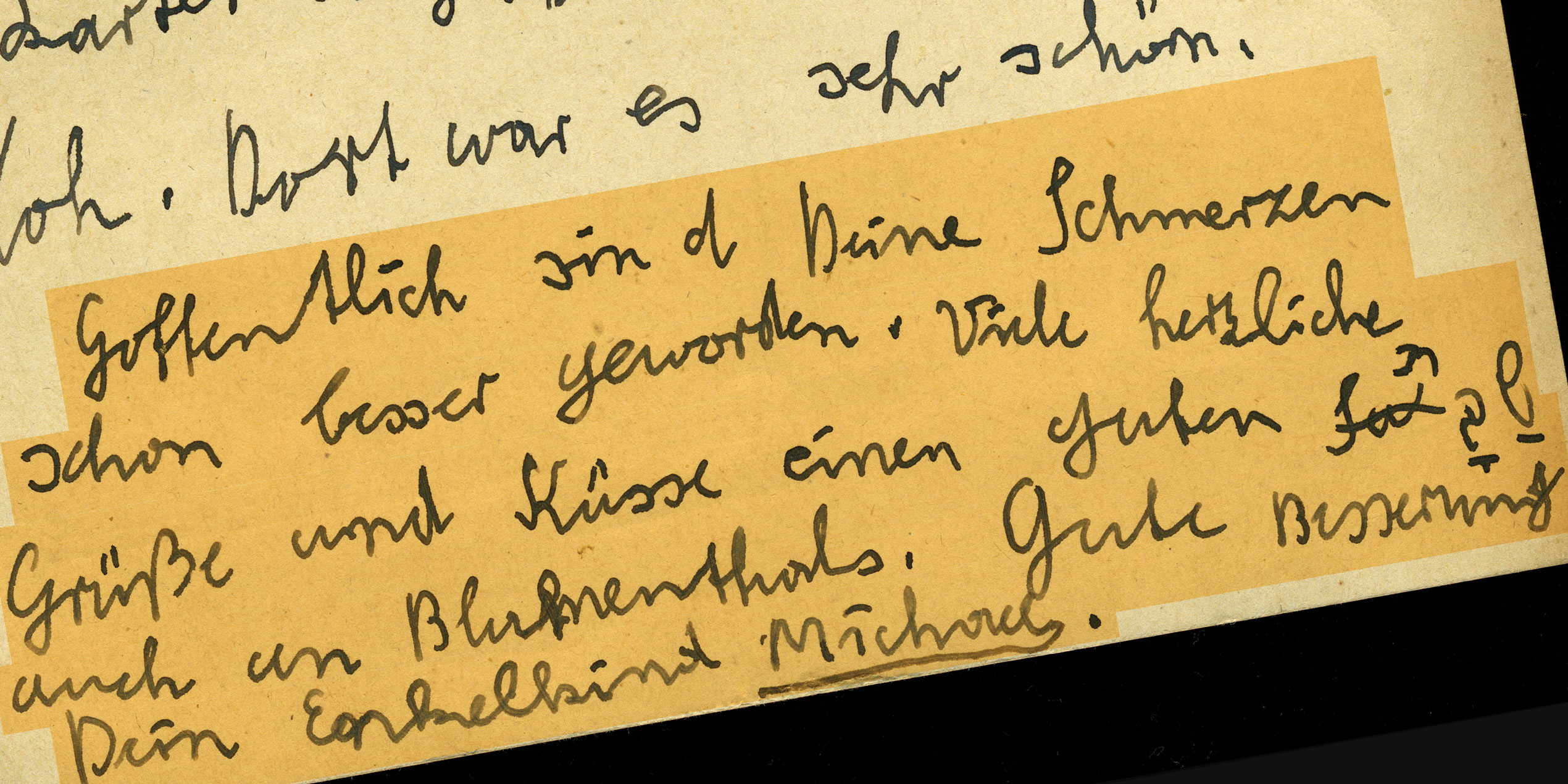

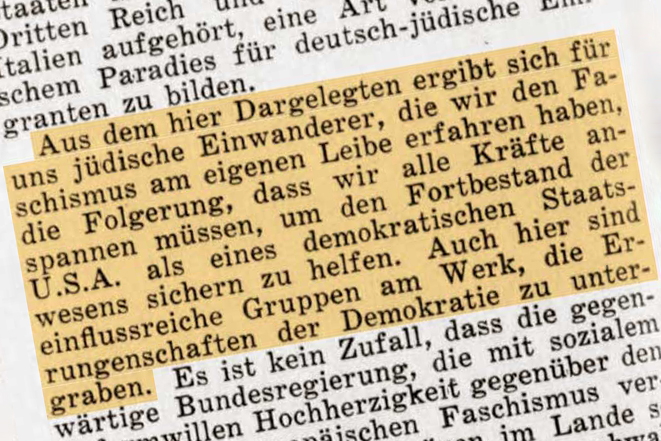

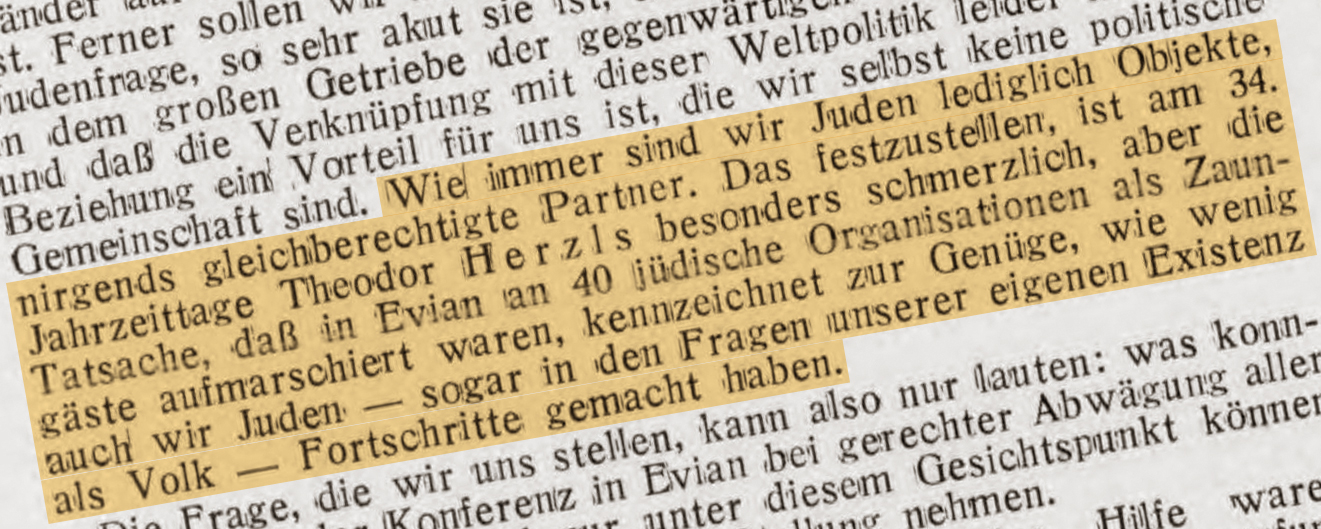

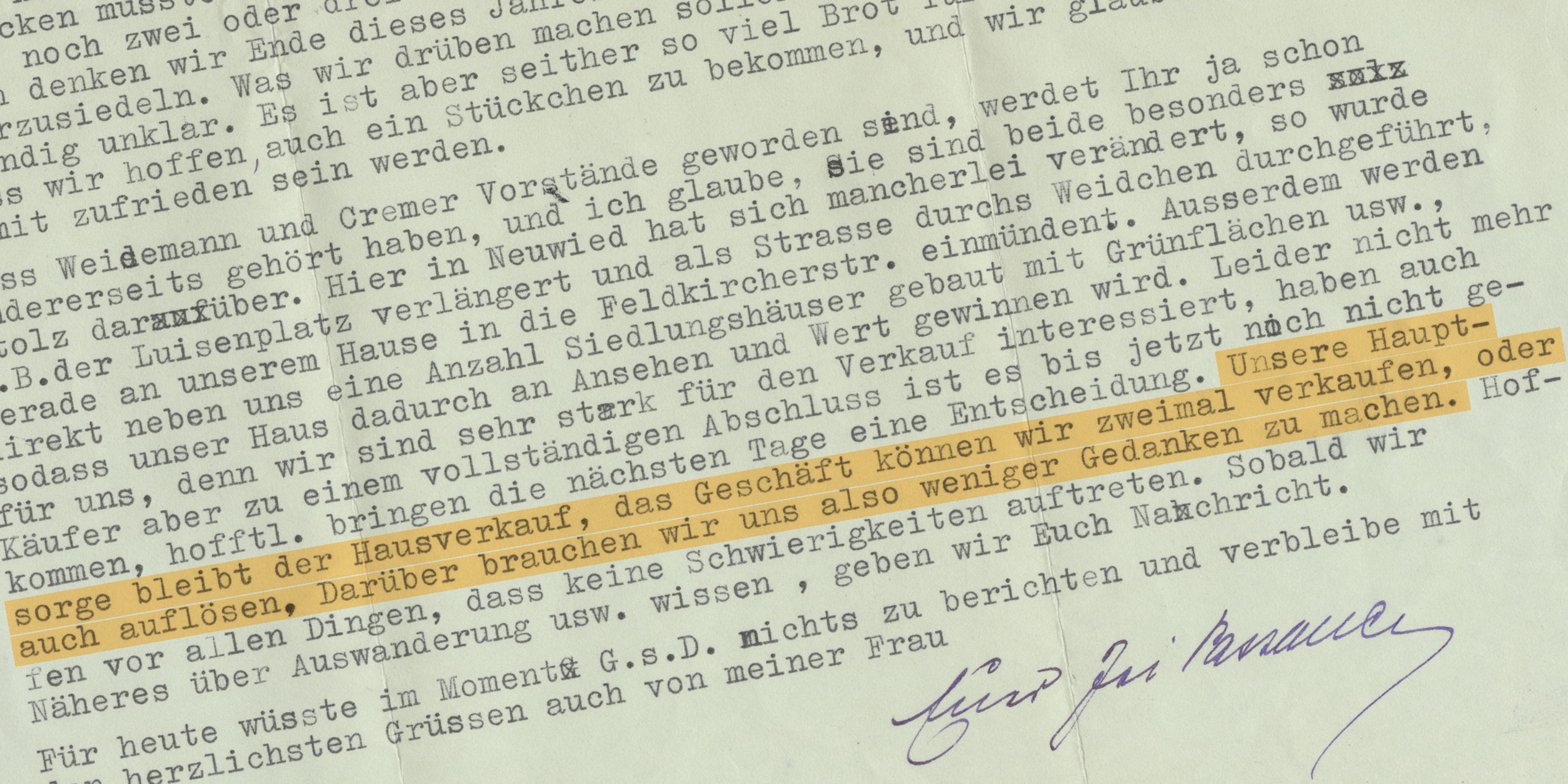

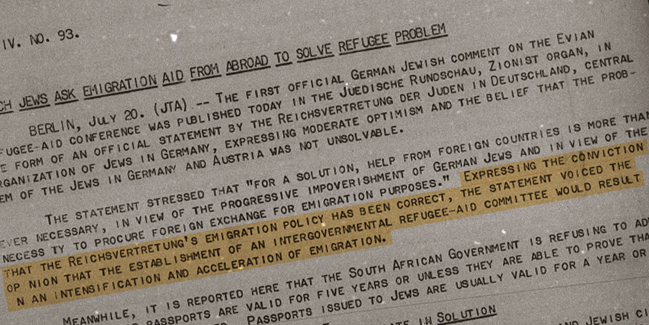

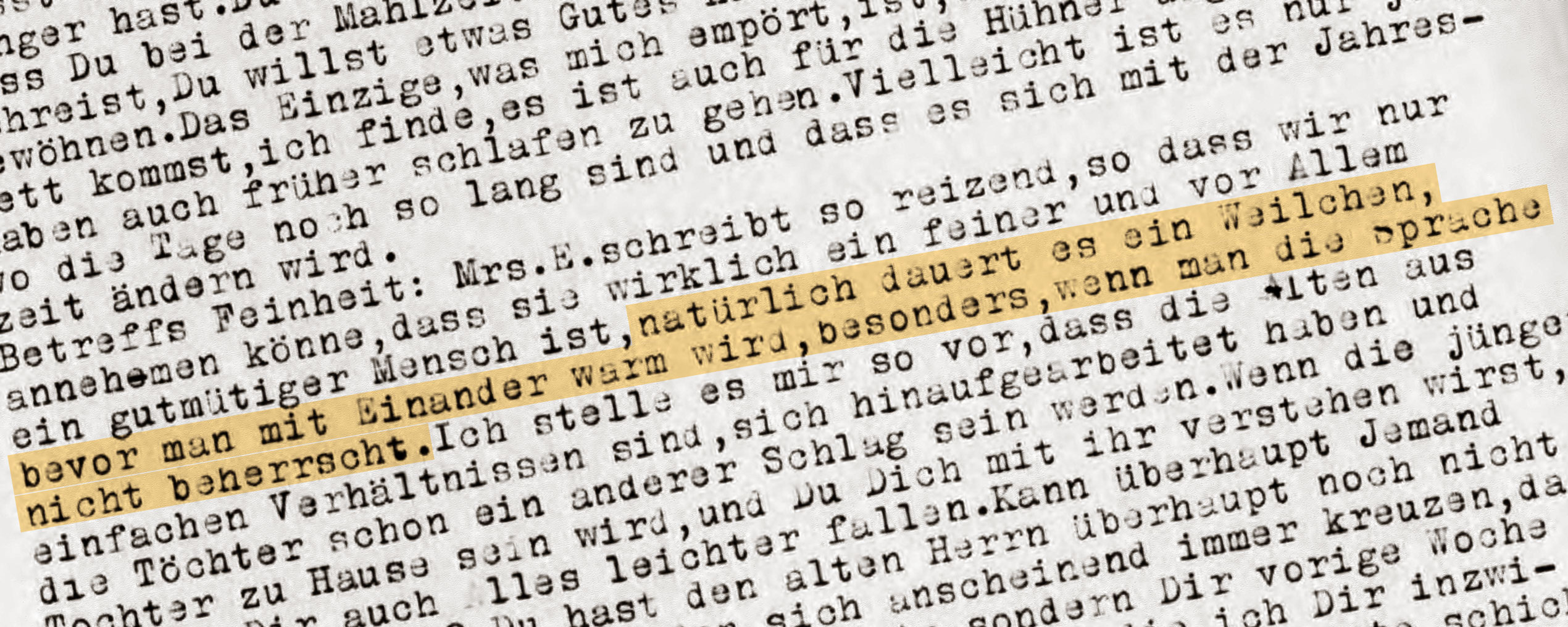

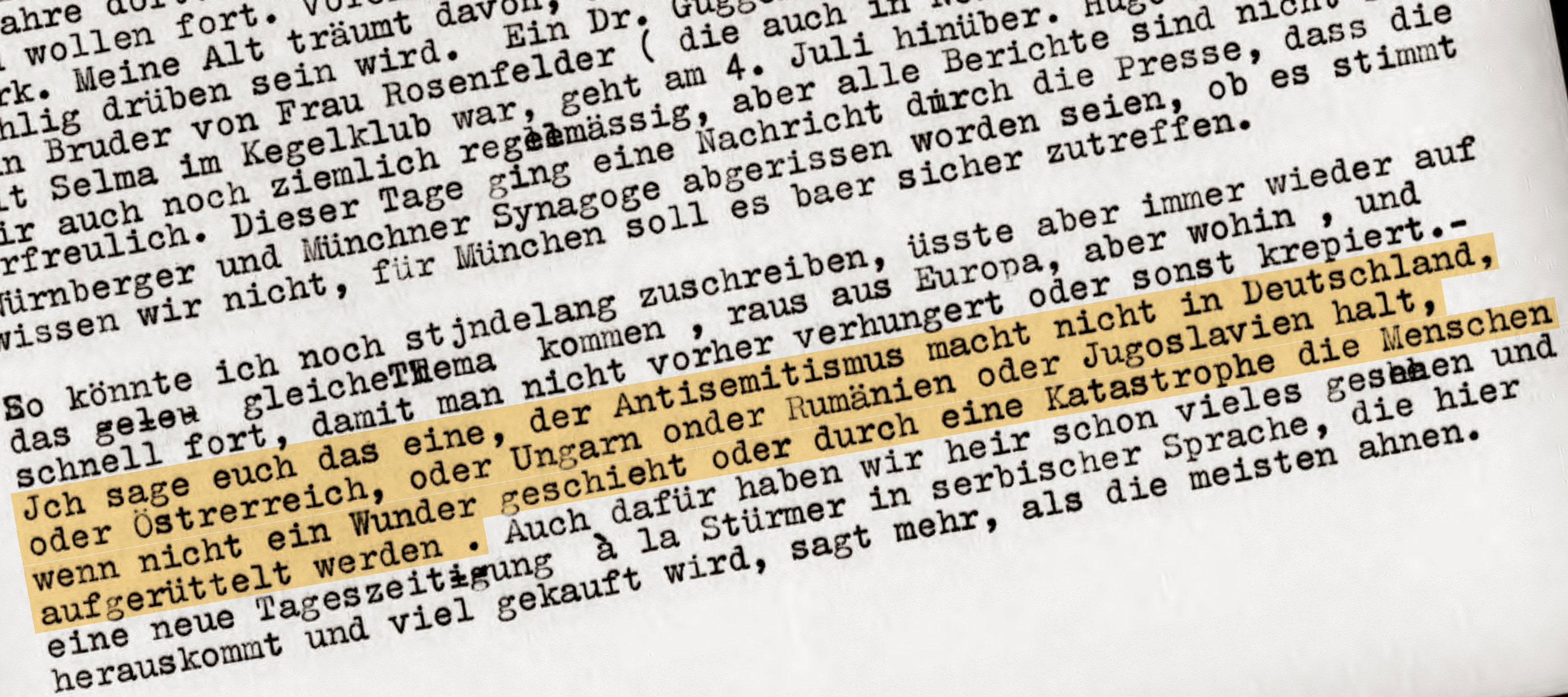

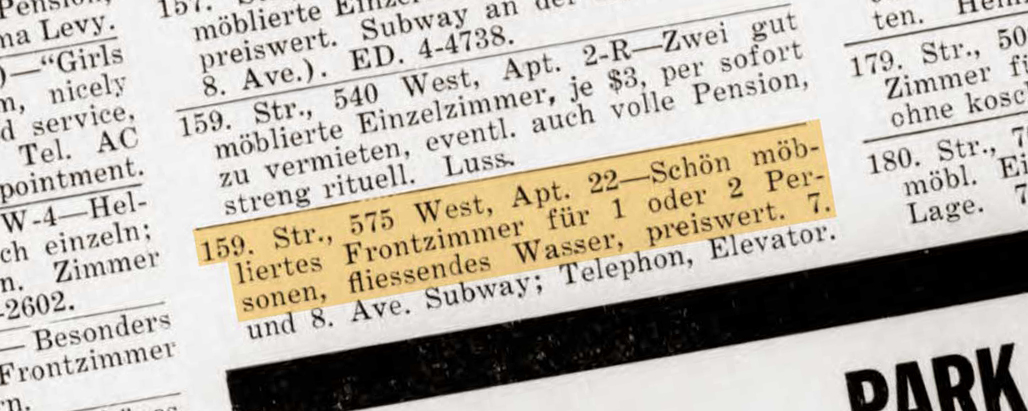

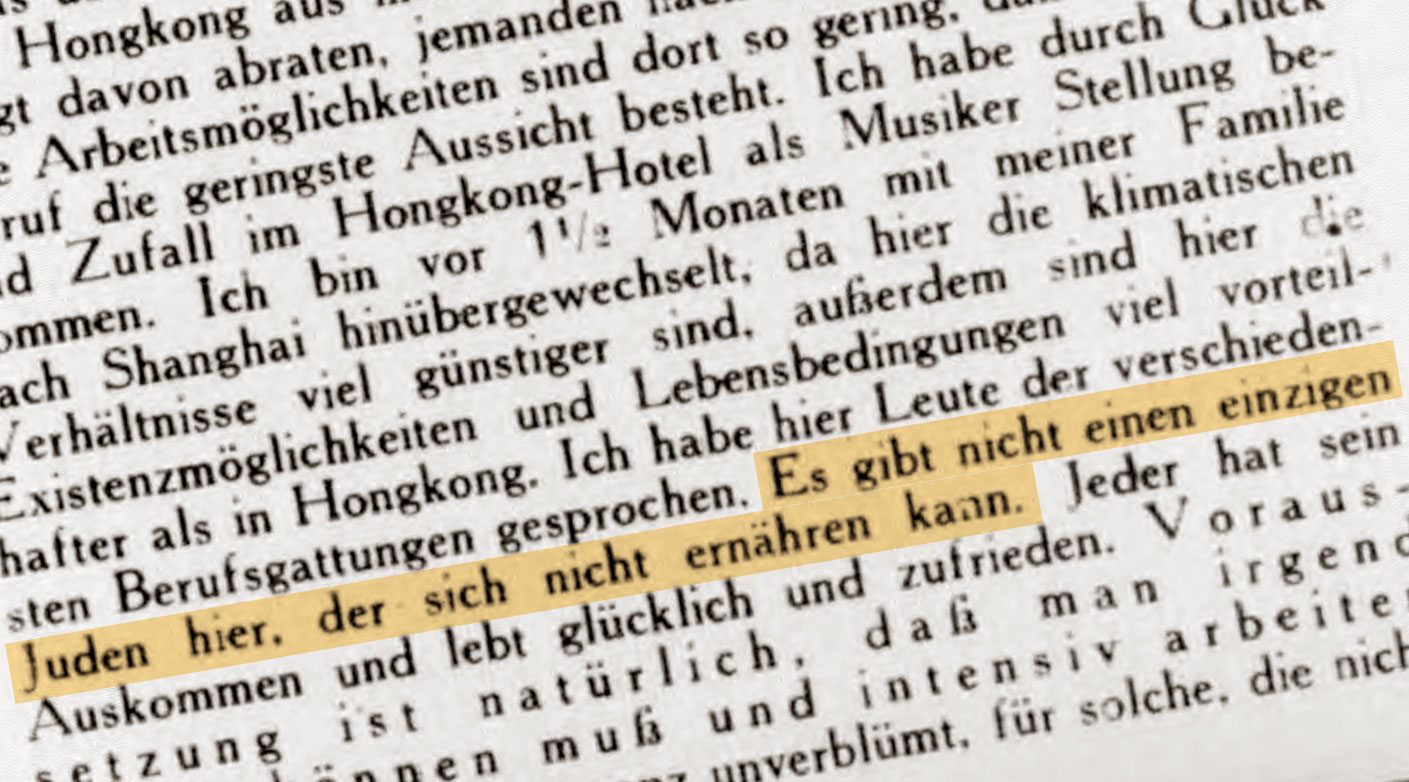

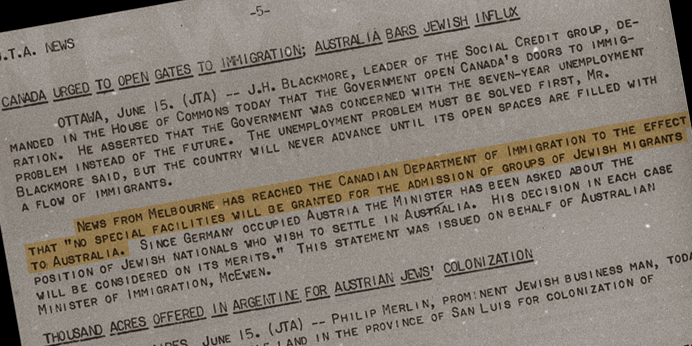

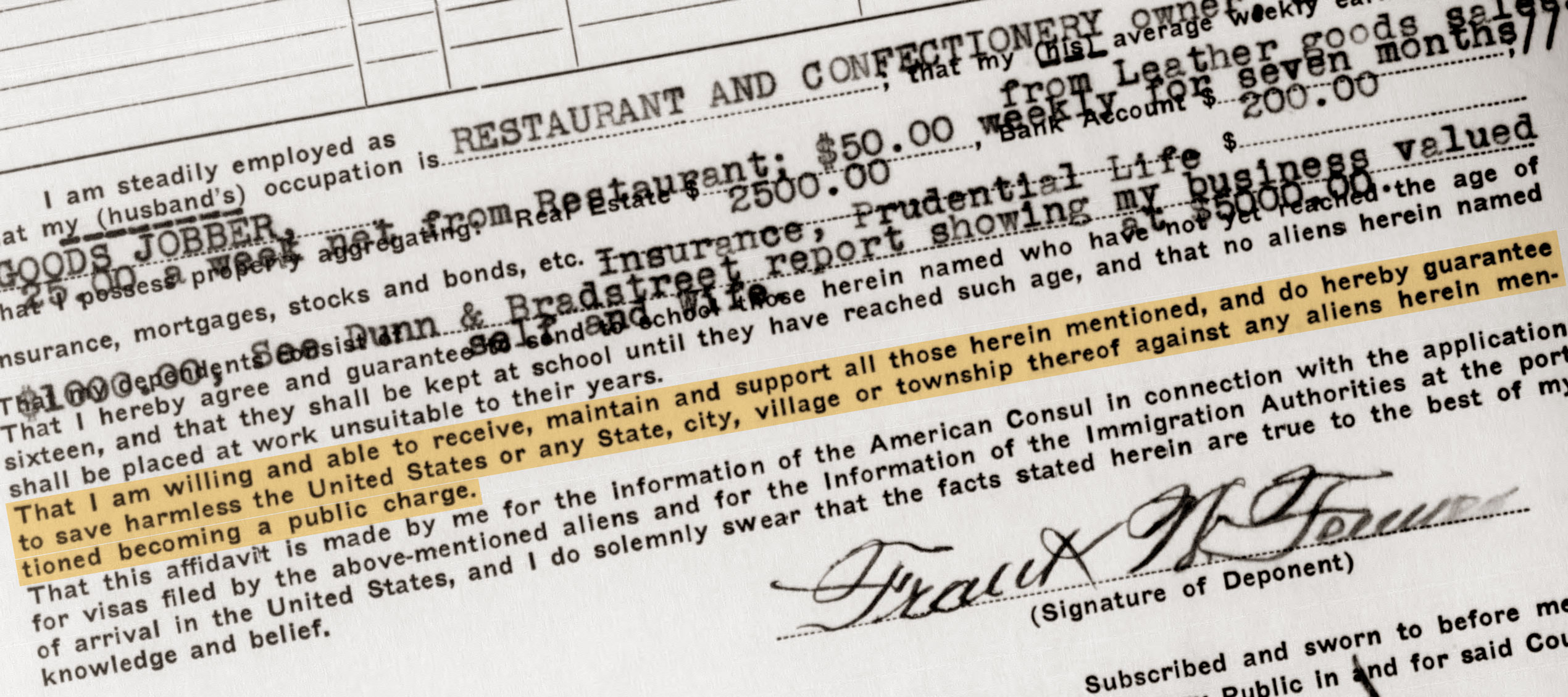

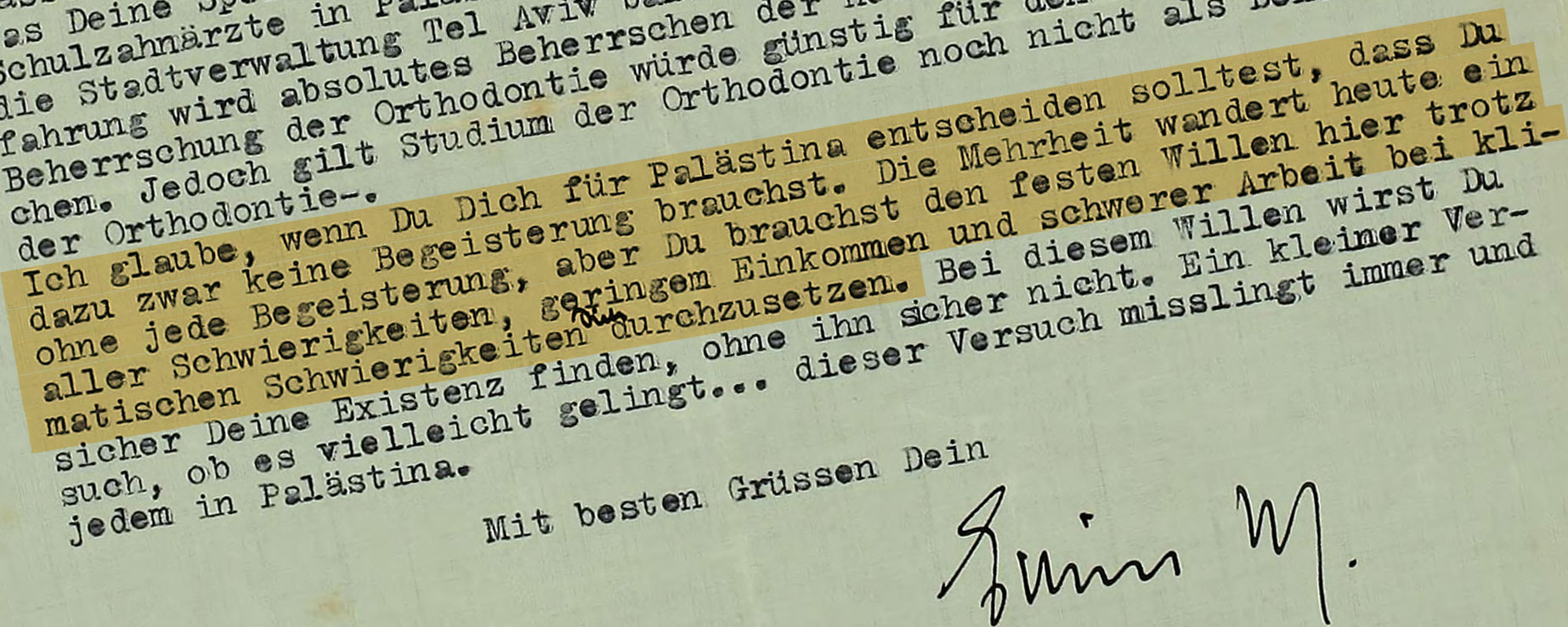

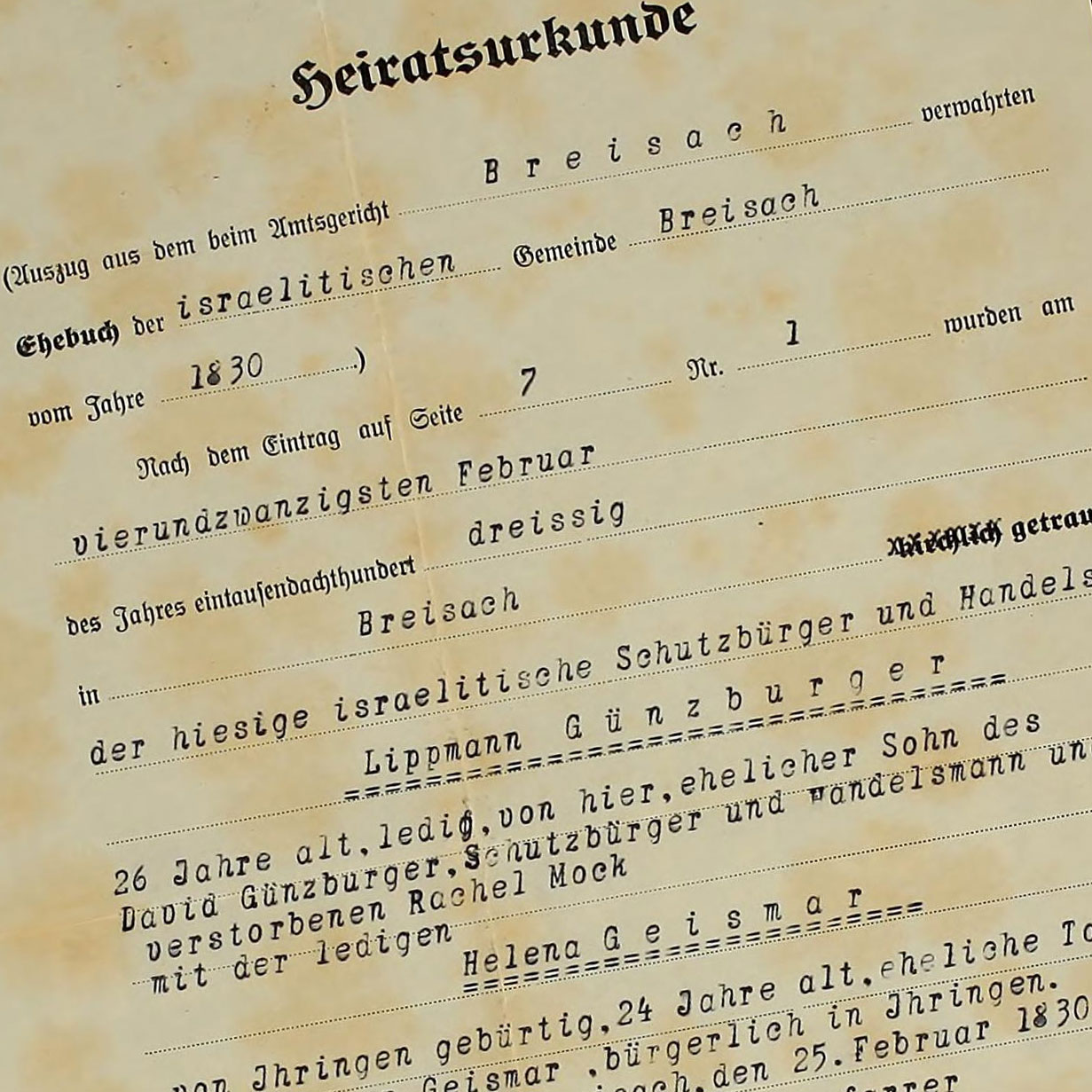

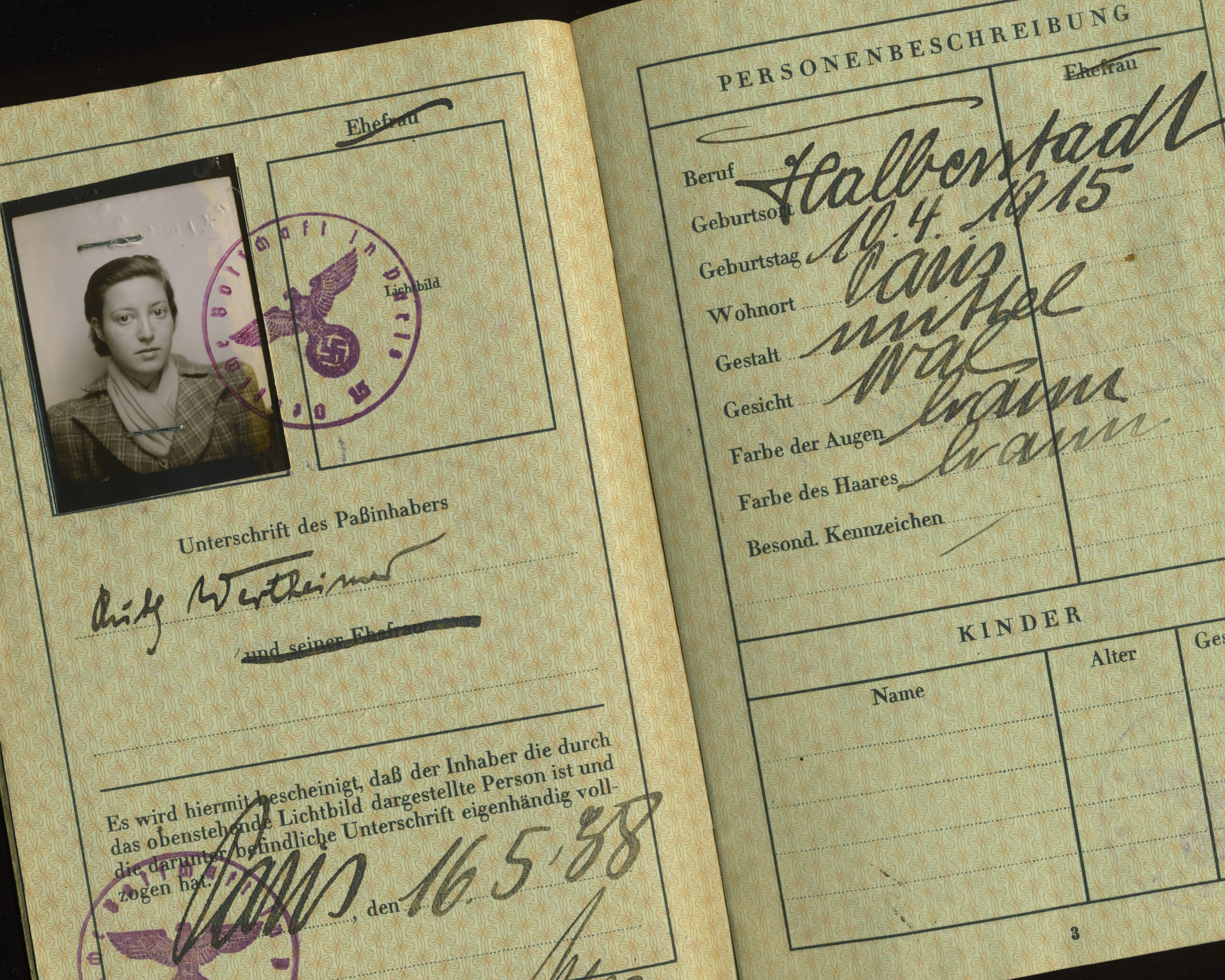

Das Boston Committee for Refugees war die erste der amerikanisch-jüdischen Selbsthilfegruppen, die Juden halfen, Europa zu verlassen und in den Vereinigten Staaten ein neues Leben aufzubauen. 1933 gegründet, bestand es ausschließlich aus Freiwilligen. Unter der Führung Walter H. Bieringers und Willy Nordwinds bemühte sich das Committee in erster Linie darum, angehenden Einwanderern Bürgschaften zu verschaffen und für ihre Beschäftigung nach ihrer Ankunft im Land zu sorgen. Seit der Weltwirtschaftskrise war das Außenministerium angehalten, Menschen fernzuhalten, bei denen „die Wahrscheinlichkeit bestand, dass sie der Öffentlichkeit zur Last fallen” würden, und es war von größter Wichtigkeit, den Lebensunterhalt der Flüchtlinge sicherzustellen. Die Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland (der „Anschluss“) und das monumentale Versagen der Konferenz von Évian verstärkten die Dringlichkeit der Unterstützung der verzweifelten Asylsuchenden. Am 26. August 1938 schickte der amtierende Geschäftsführer der Organisation Bieringer diese Liste von Neuankömmlingen, die der Vermittlung bedurften.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Willy Nordwind, AR 10551

Original:

Archivbox 1, Ordner 38