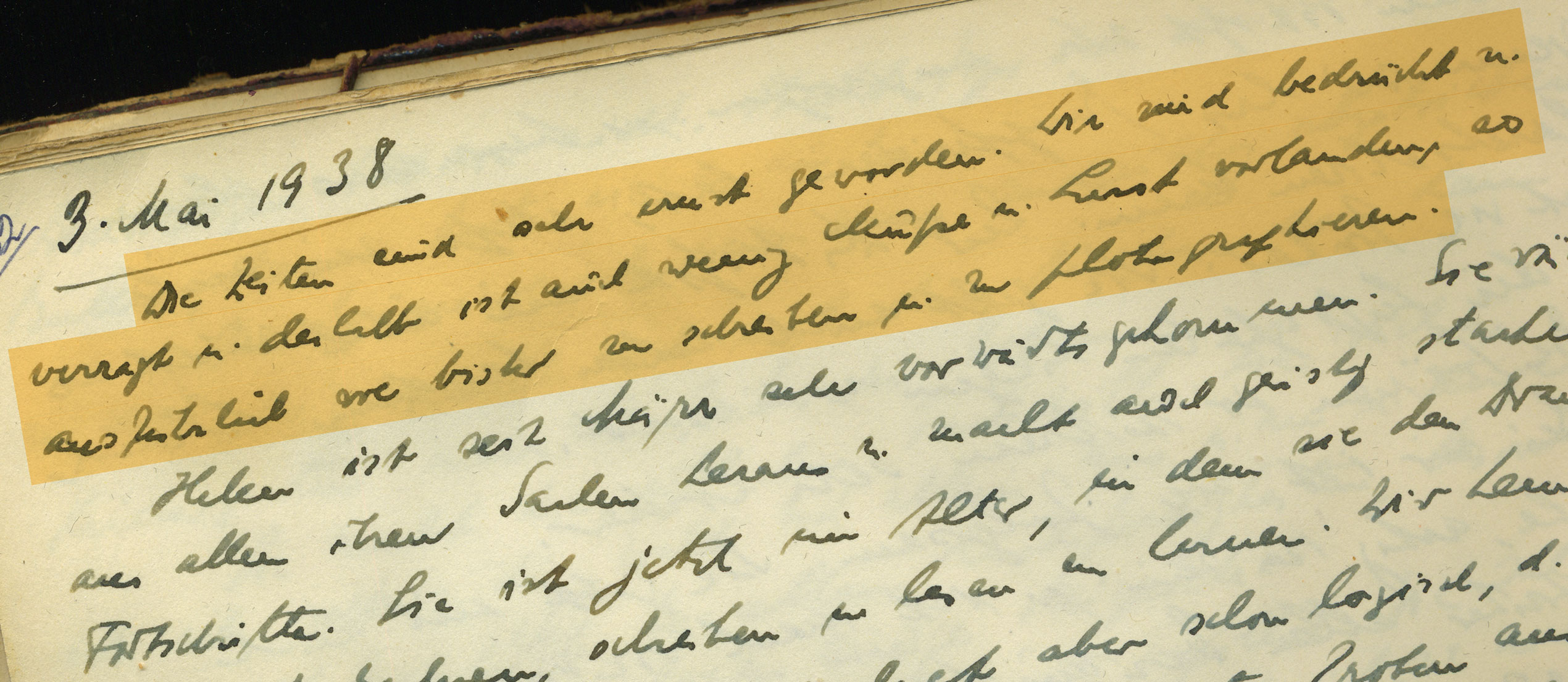

Ein sicherer Ort für Marianne

Leo Baecks Enkelin wird nach England umgeschult

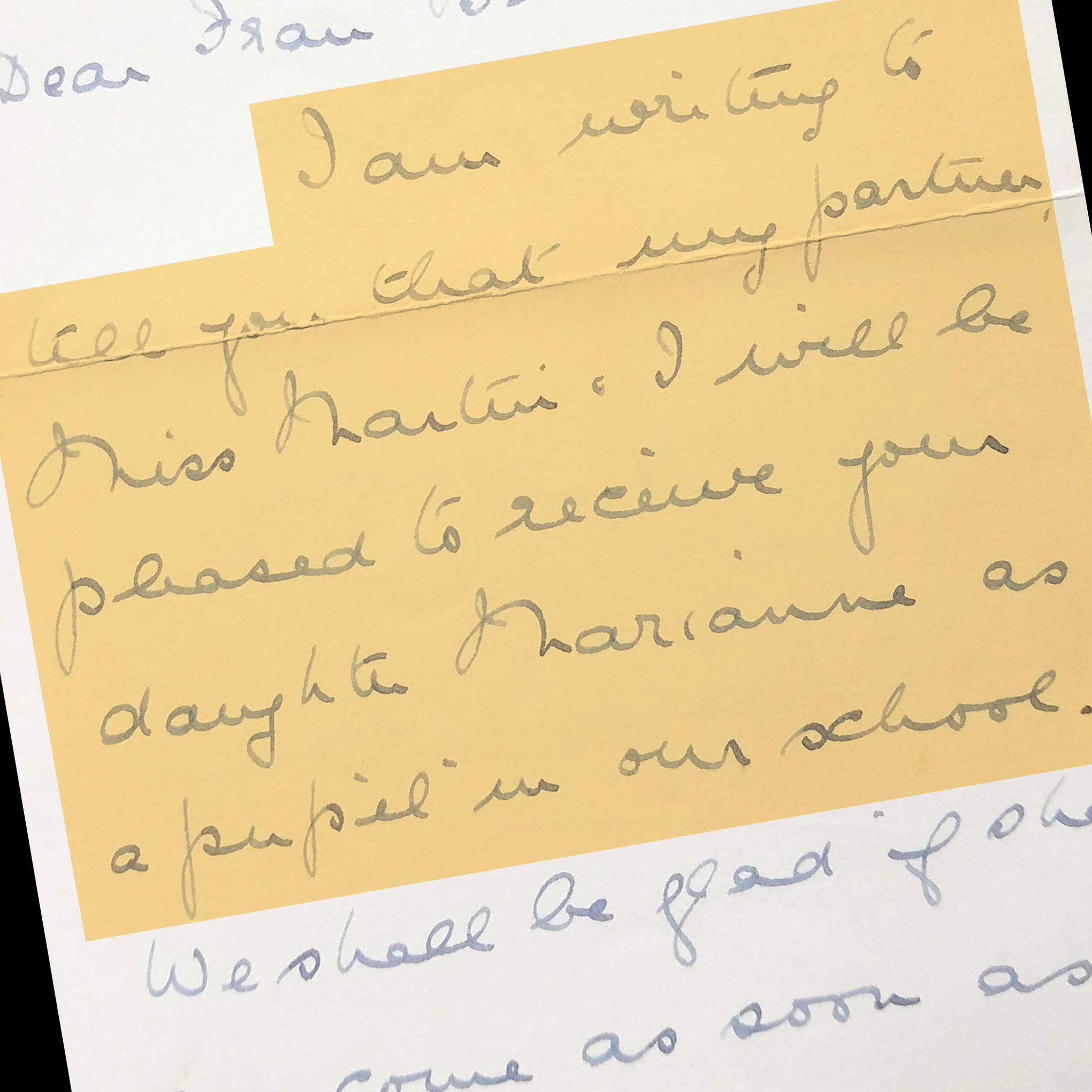

„Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass meine Kollegin Fräulein Martin und ich Ihre Tochter Marianne gern als Schülerin in unserer Schule aufnehmen werden.“

Westgate-on-Sea, Kent/Berlin

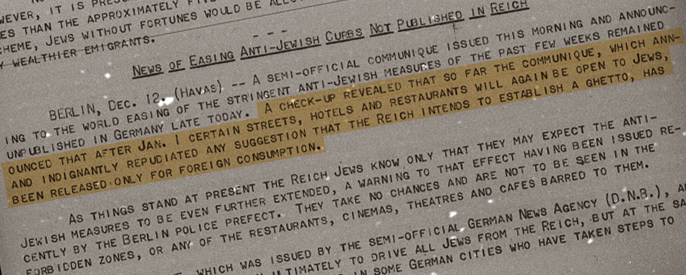

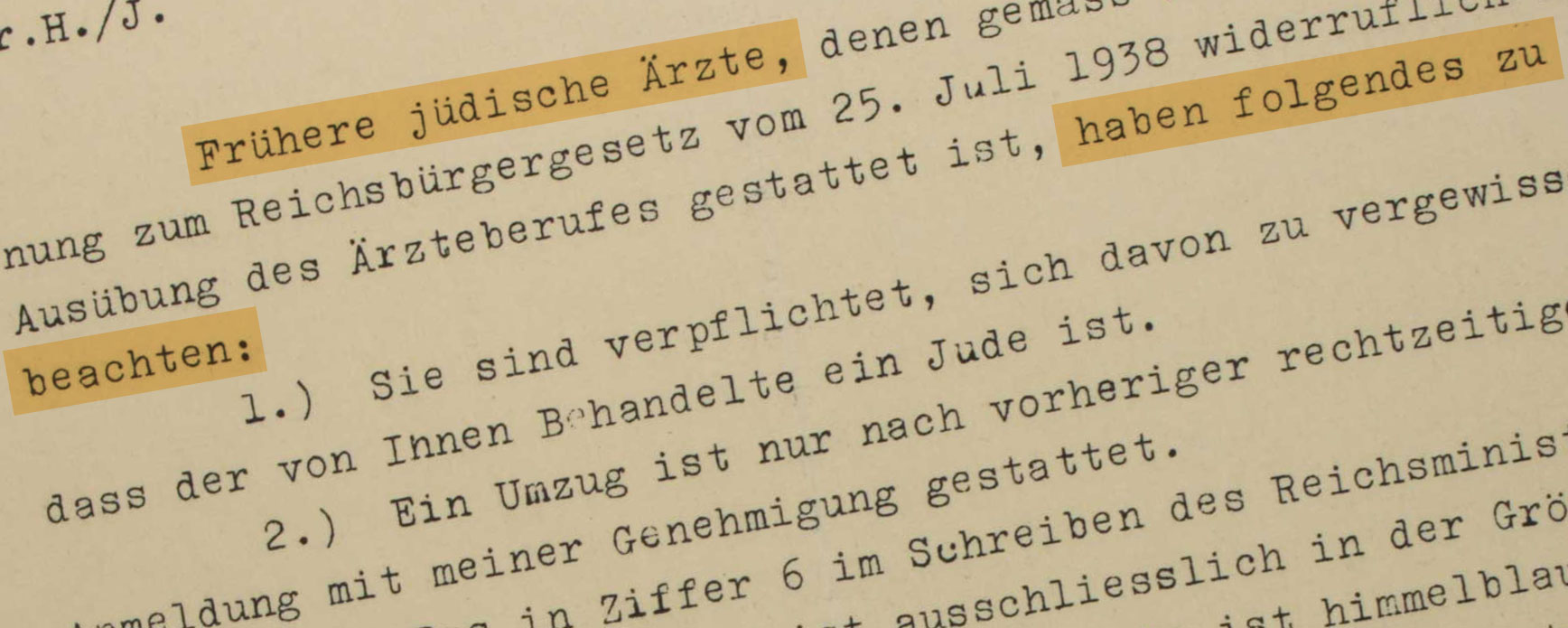

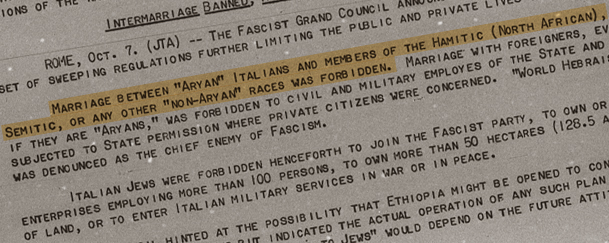

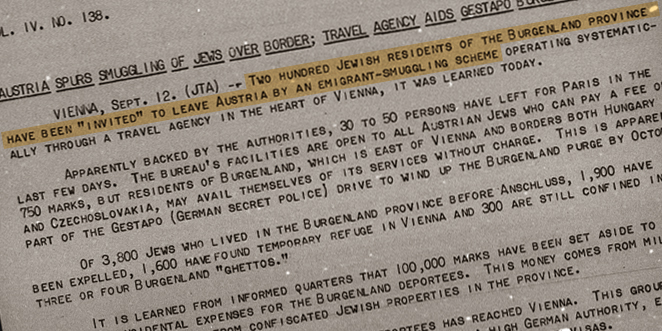

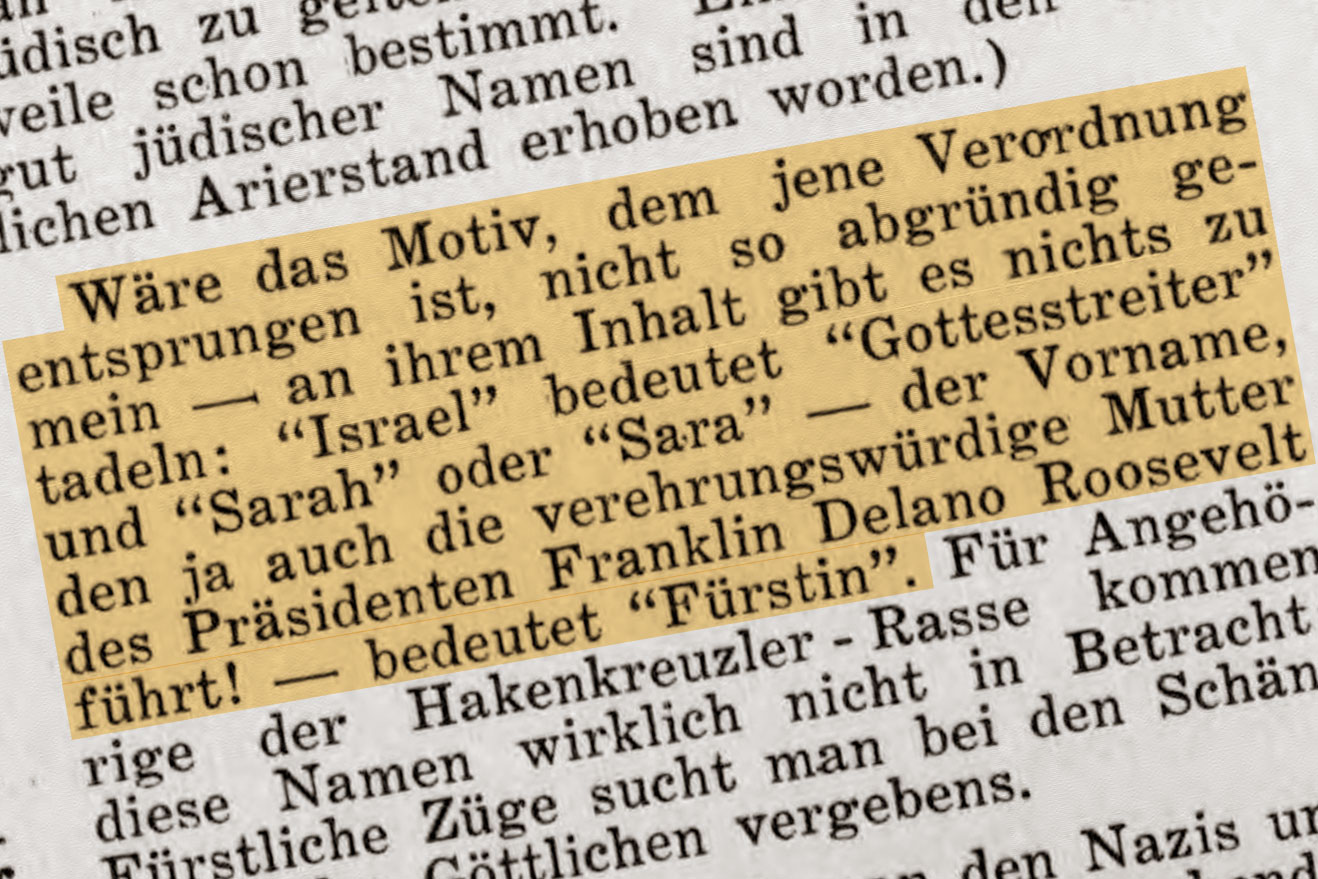

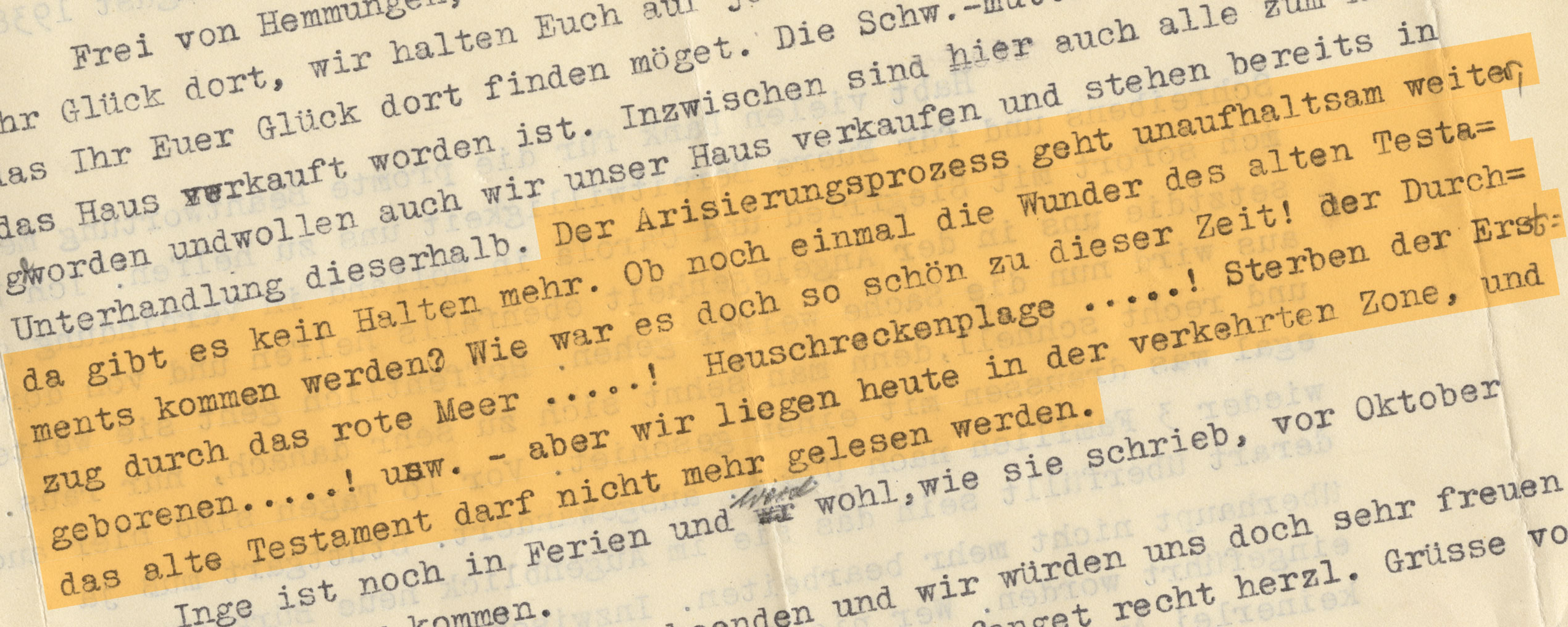

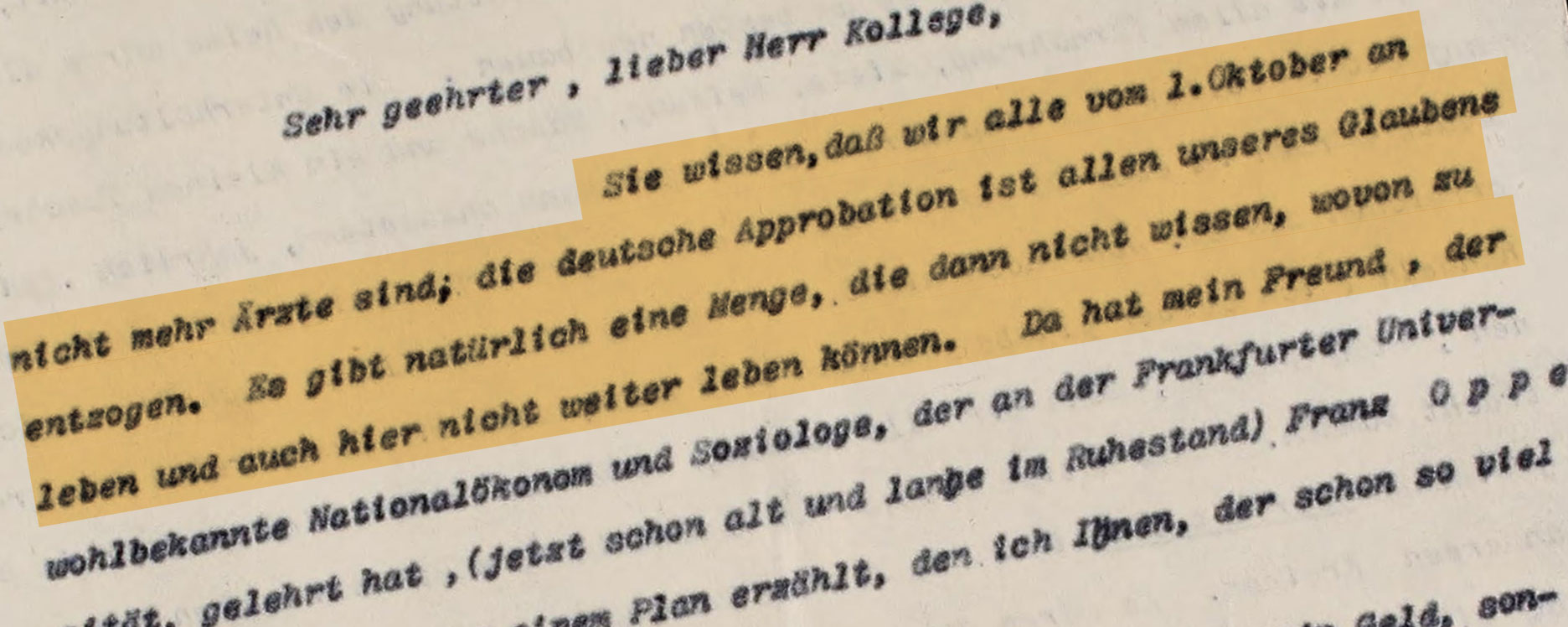

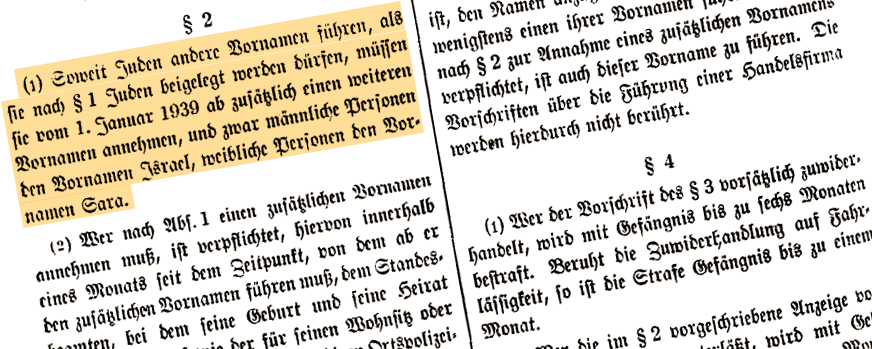

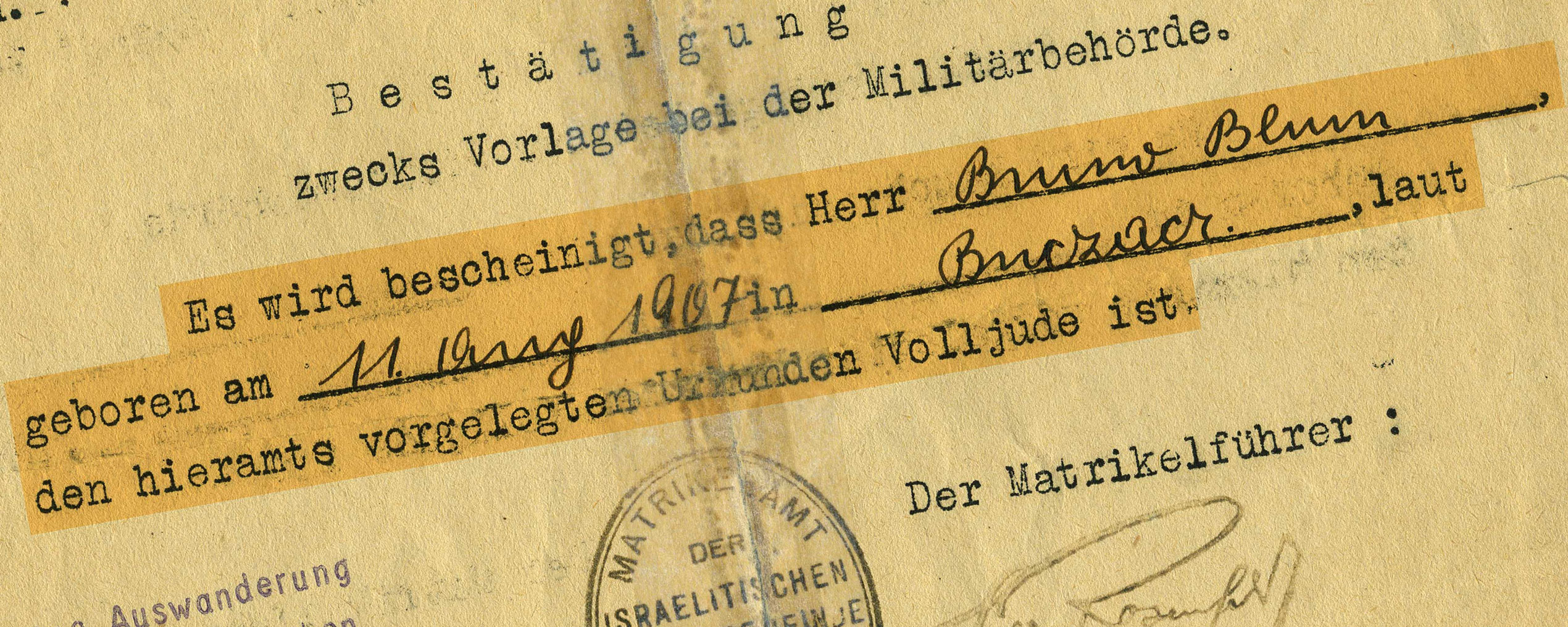

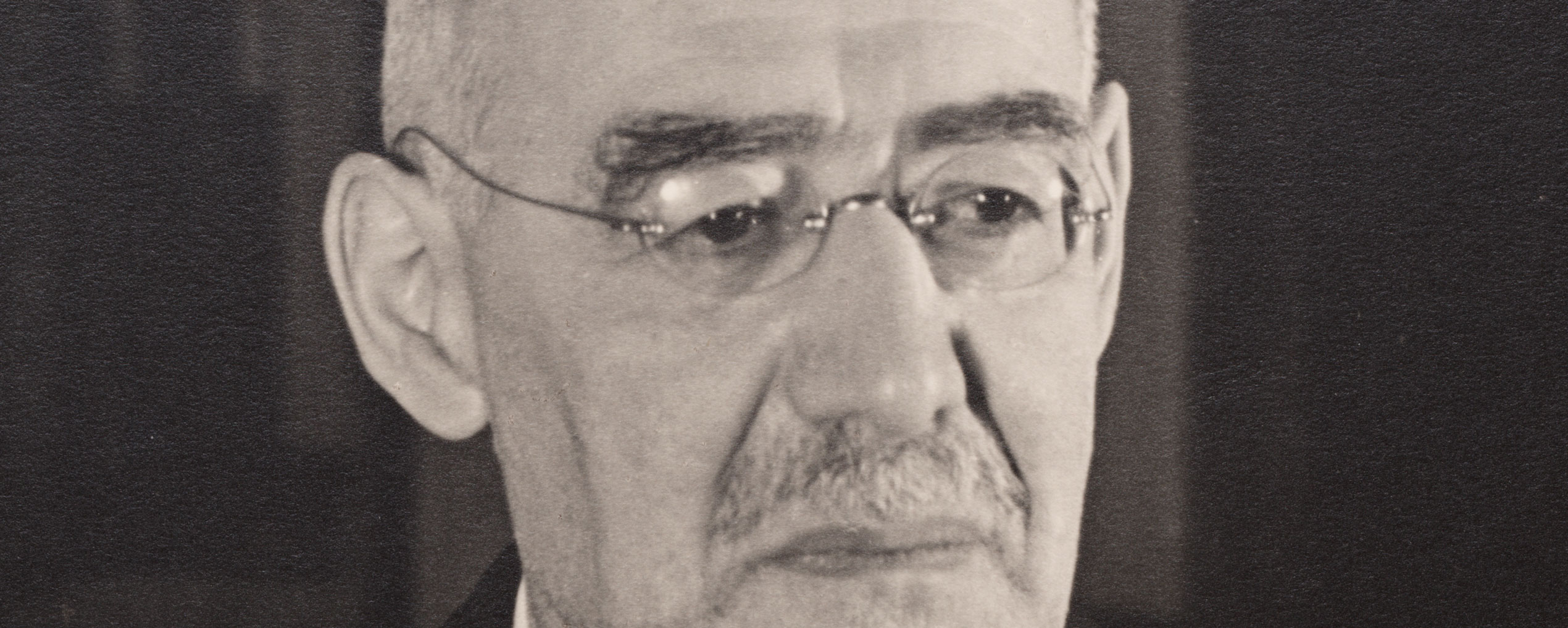

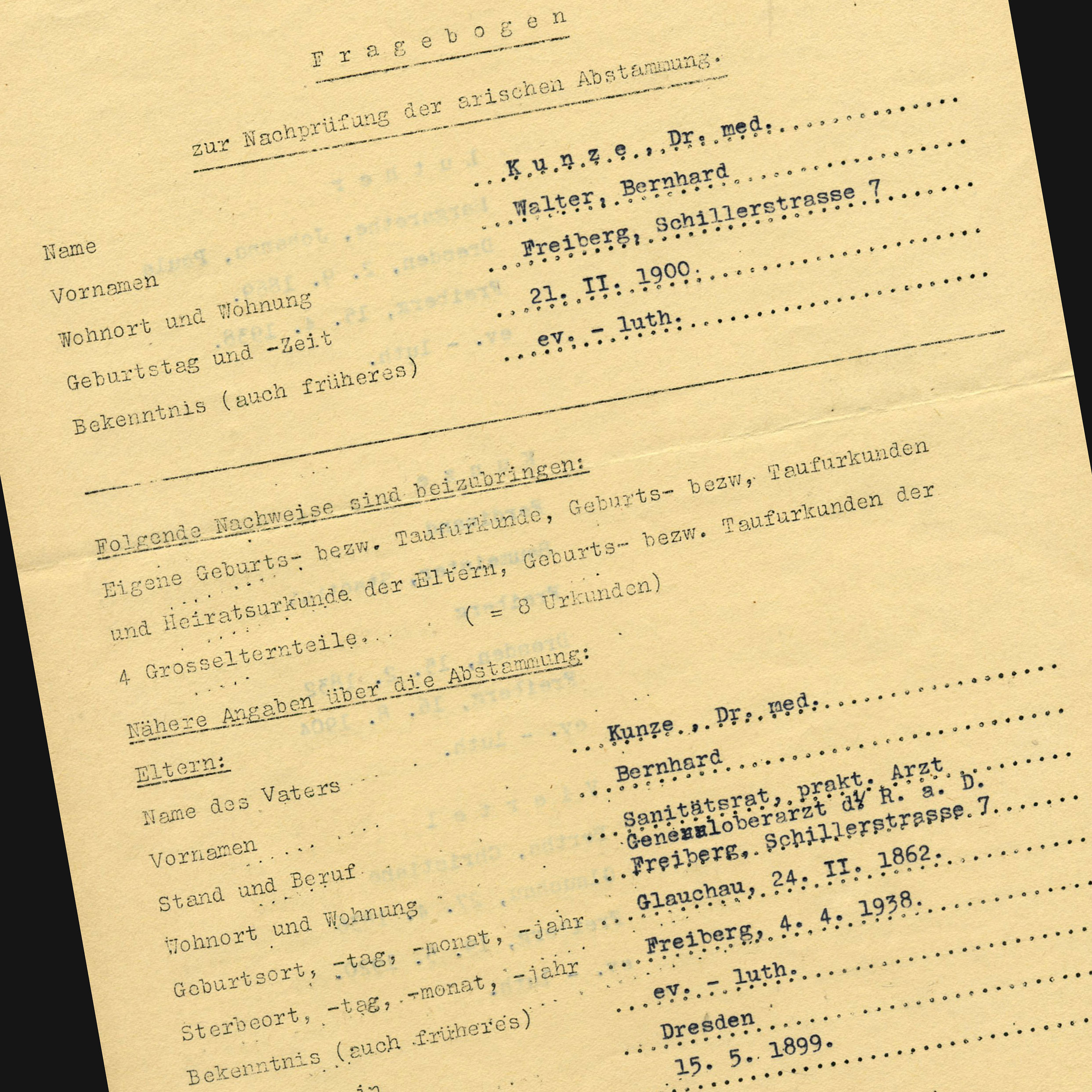

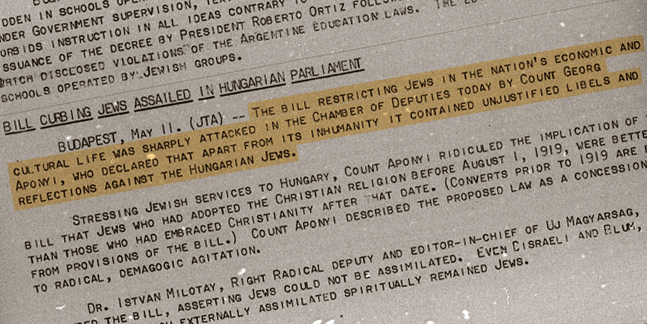

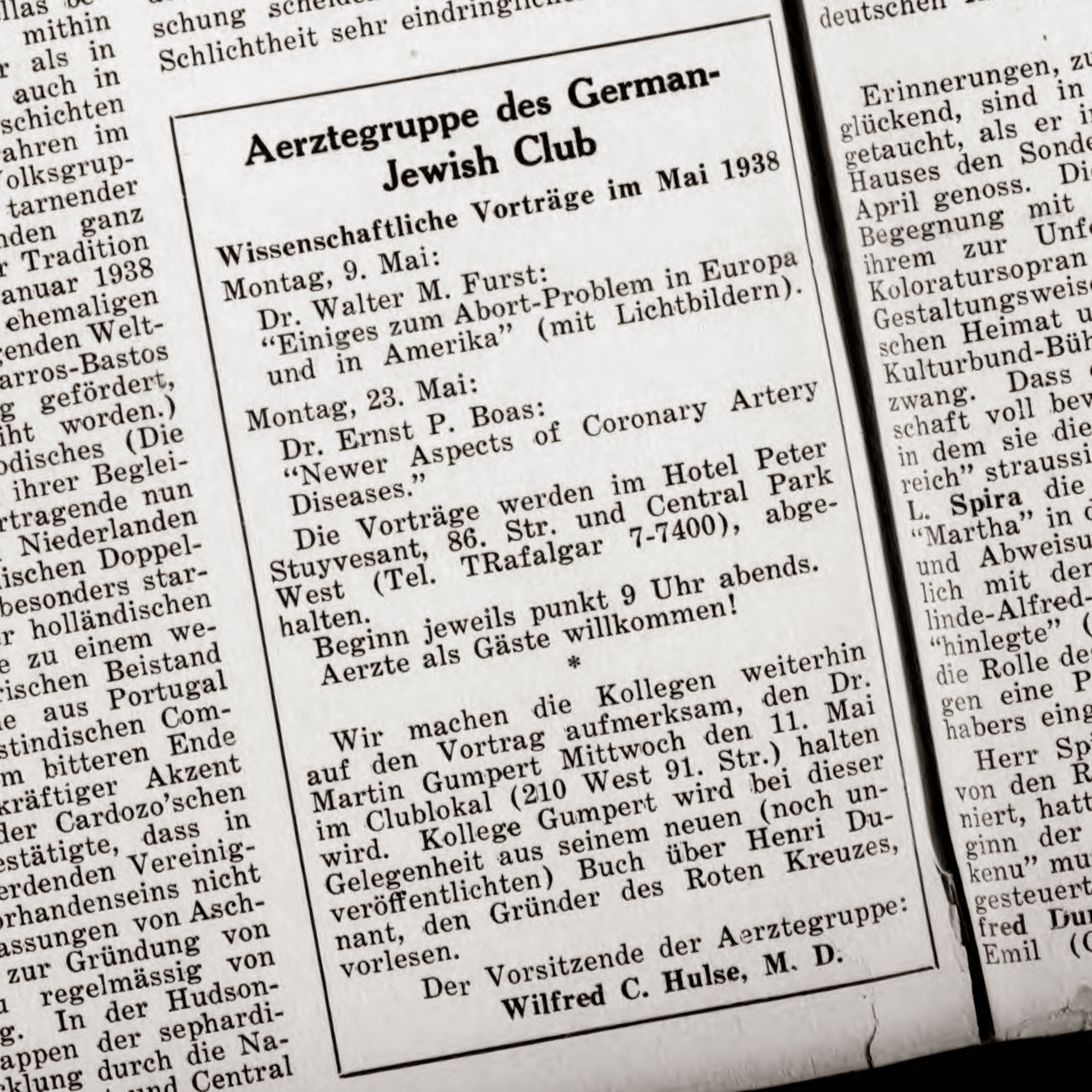

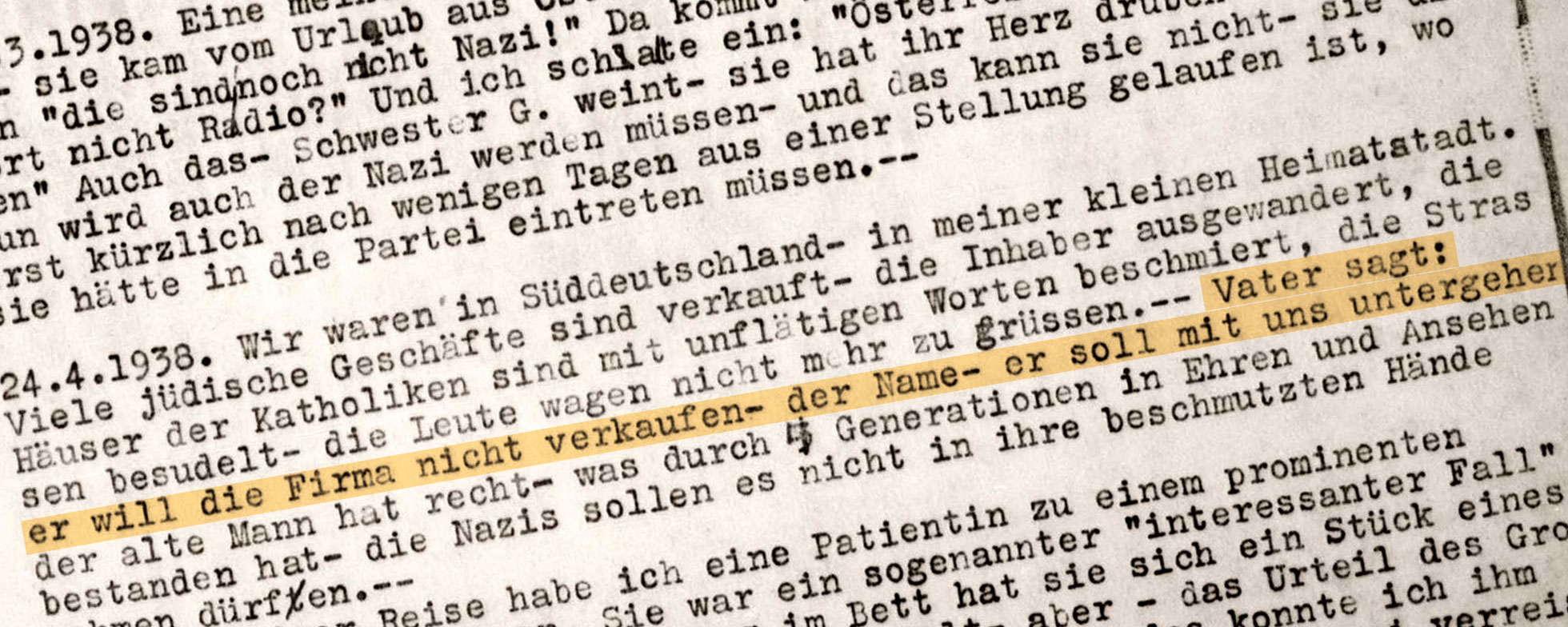

Für viele jüdische Kinder in Deutschland war der Gang zur Schule zur Qual geworden: die ständige antisemitische Indoktrination deutscher Schüler vergiftete die Atmosphäre. Als Ausführende dieser Politik setzten Lehrer sich selten für ihre jüdischen Schüler ein, und der bloße Akt, in die Schule und zurück zu gehen, konnte zum Spießrutenlaufen werden. Infolgedessen hatte die Zahl jüdischer Schulen stark zugenommen, und wer es sich leisten konnte, schickte seine Kinder auf Internate im Ausland. Als Ruth Berlak in Berlin diese freundliche Nachricht von der St. Margaret’s School in Westgate-on-Sea, Kent, bekam, dass ihre dreizehnjährige Tochter Marianne als Schülerin zugelassen werde, war kaum mehr als ein Monat vergangen, seit das Naziregime die Entfernung jüdischer Schüler aus deutschen Schulen verordnet hatte. — Mariannes Großvater mütterlicherseits war Rabbiner Dr. Leo Baeck, der Präsident der Reichsvertretung der Juden in Deutschland. Ihr Großvater väterlicherseits war Leo Berlak, der Vorsitzende des Verbands jüdischer Heimatvereine.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Brief von Leo Baecks Enkelin, Marianne Dreyfus. Mit freundlicher Genehmigung von Marianne Dreyfus.