Der Existenzgrundlage beraubt

Rechtsanwälte und Marktverkäufer erhalten Berufsverbot

Wien

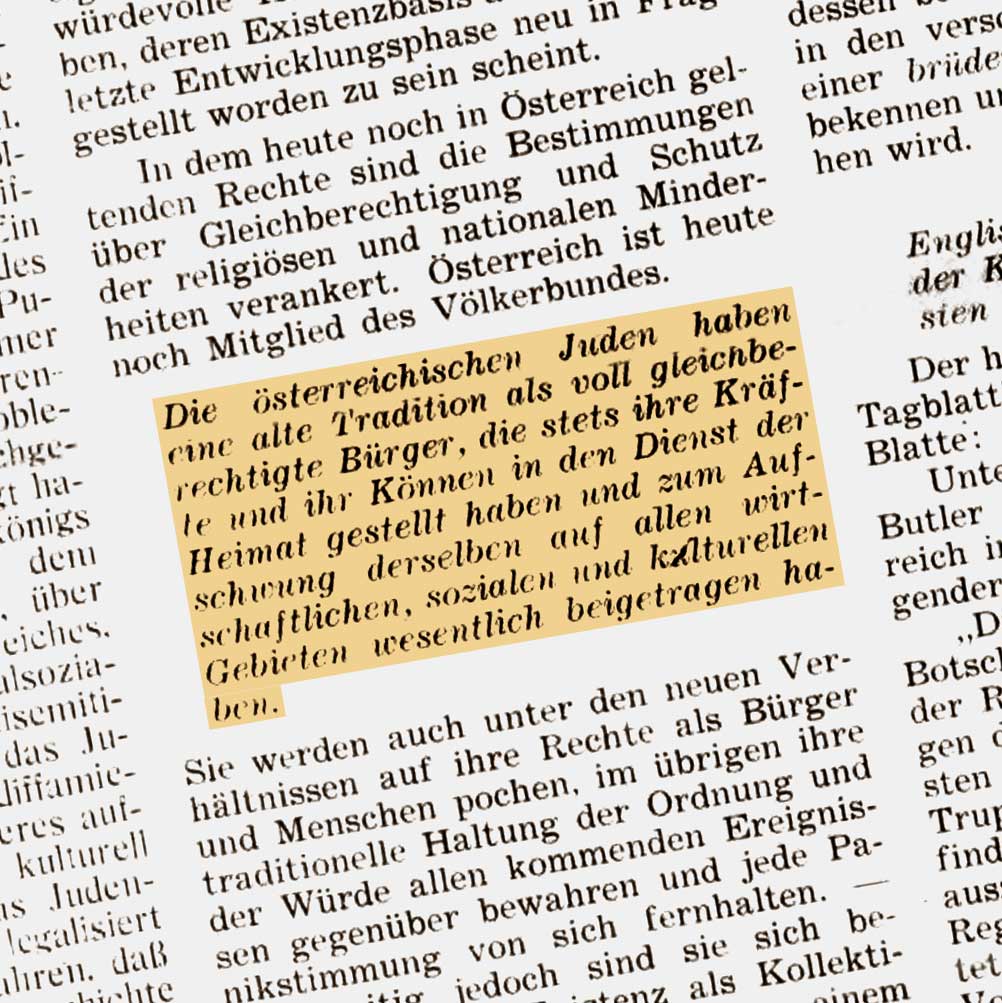

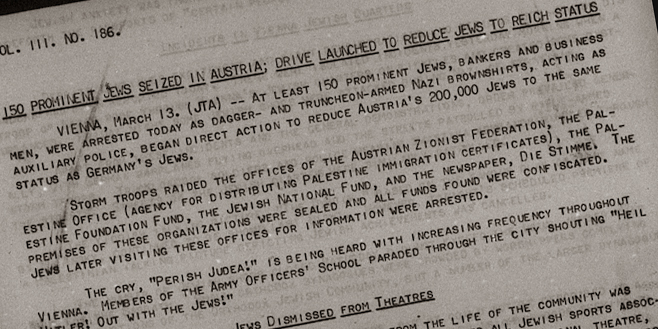

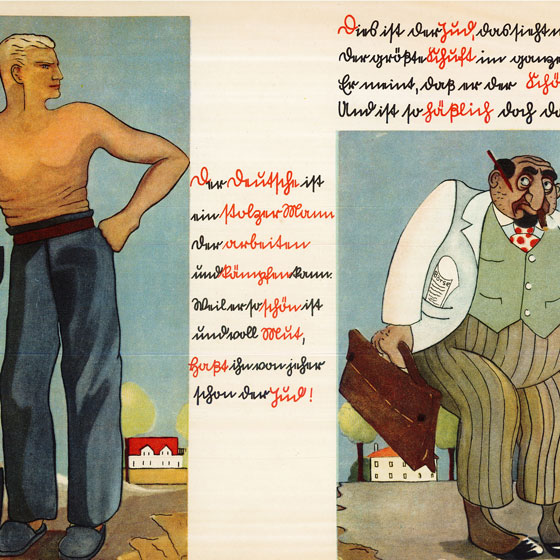

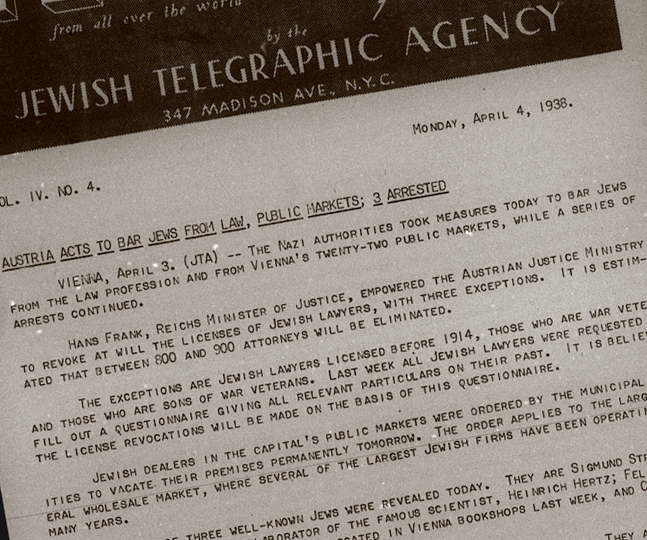

Laut diesem Bericht der Jewish Telegraphic Agency stellte der 3. April 1938 eine weitere Wegmarke im Prozess der Beschränkung der Berufsfreiheit der österreichischen Juden dar: Von diesem Tag an konnte das Justizministerium nach Belieben jüdischen Rechtsanwälten die Lizenz aberkennen, ausgenommen diejenigen, die ihre Zulassung vor 1914 erhalten hatten oder Frontkämpfer oder unmittelbare Verwandte im Weltkrieg gefallener Soldaten waren. Es wurde geschätzt, dass 800 bis 900 Rechtsanwälte von der neuen Bestimmung betroffen waren. Eine weitere Berufsgruppe, die unter der Nazipolitik zu leiden hatte, war die der Marktverkäufer: Juden, die bewegliche oder feste Marktstände betrieben, war es nicht länger gestattet, auf diese Weise ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auch waren in der kurzen Zeit seit der Machtübernahme durch die Nazis bereits „Arisierungen“ von Fabriken in jüdischem Besitz erfolgt.