Widersprüchliche Botschaften

Die Nazi-Presseagentur verbreitet Fehlinformation

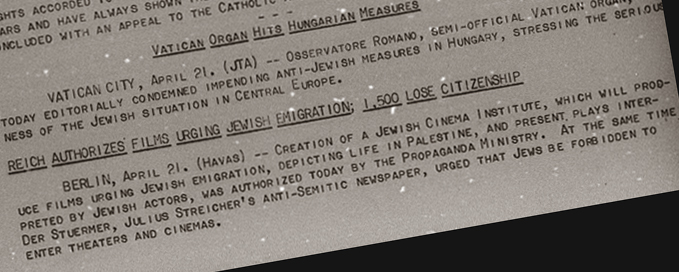

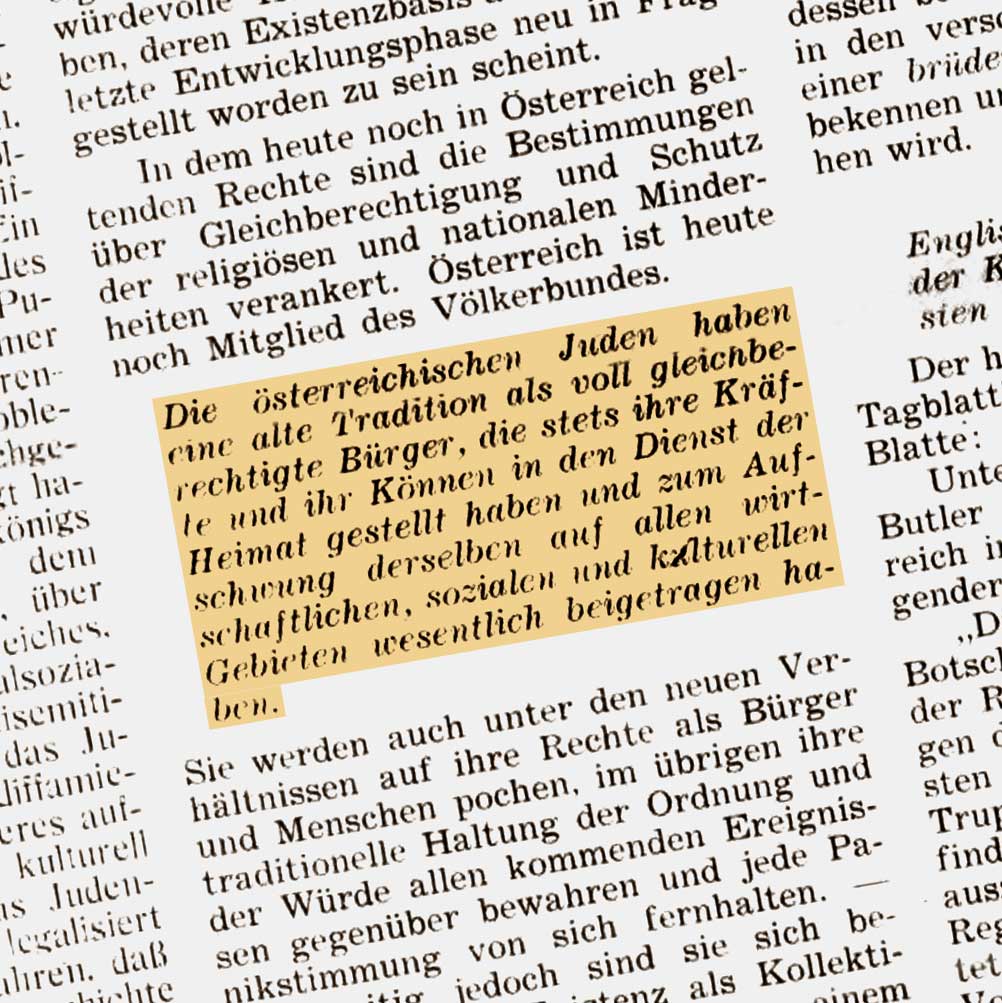

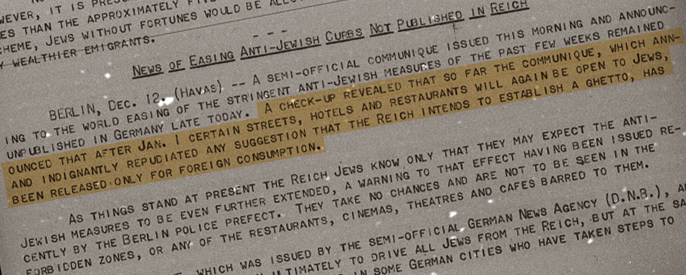

„Eine Untersuchung ergab, dass die Verlautbarung, die ankündigte, nach dem 1. Januar würden bestimmte Straßen, Hotels und Restaurants Juden wieder zugänglich sein und empört jede Andeutung zurückwies, das Reich beabsichtige die Einrichtung eines Ghettos, nur für den ausländischen Gebrauch veröffentlicht wurde.“

Berlin

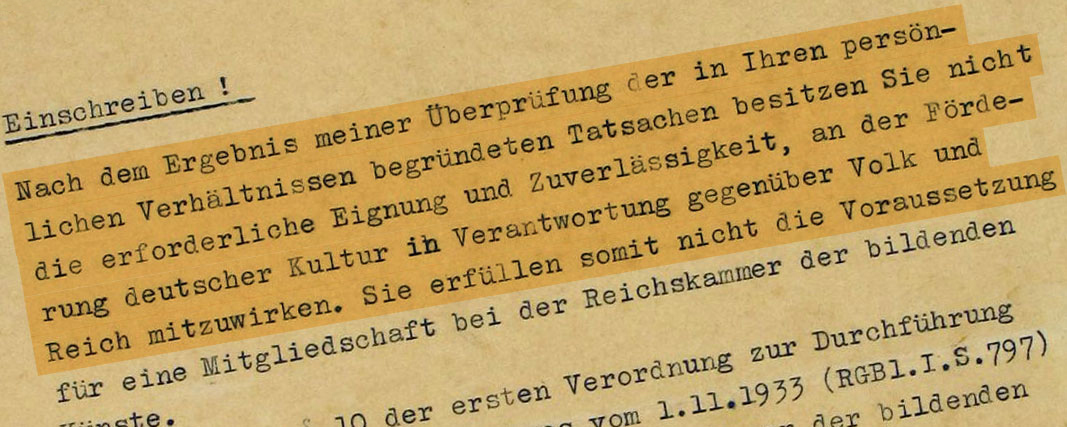

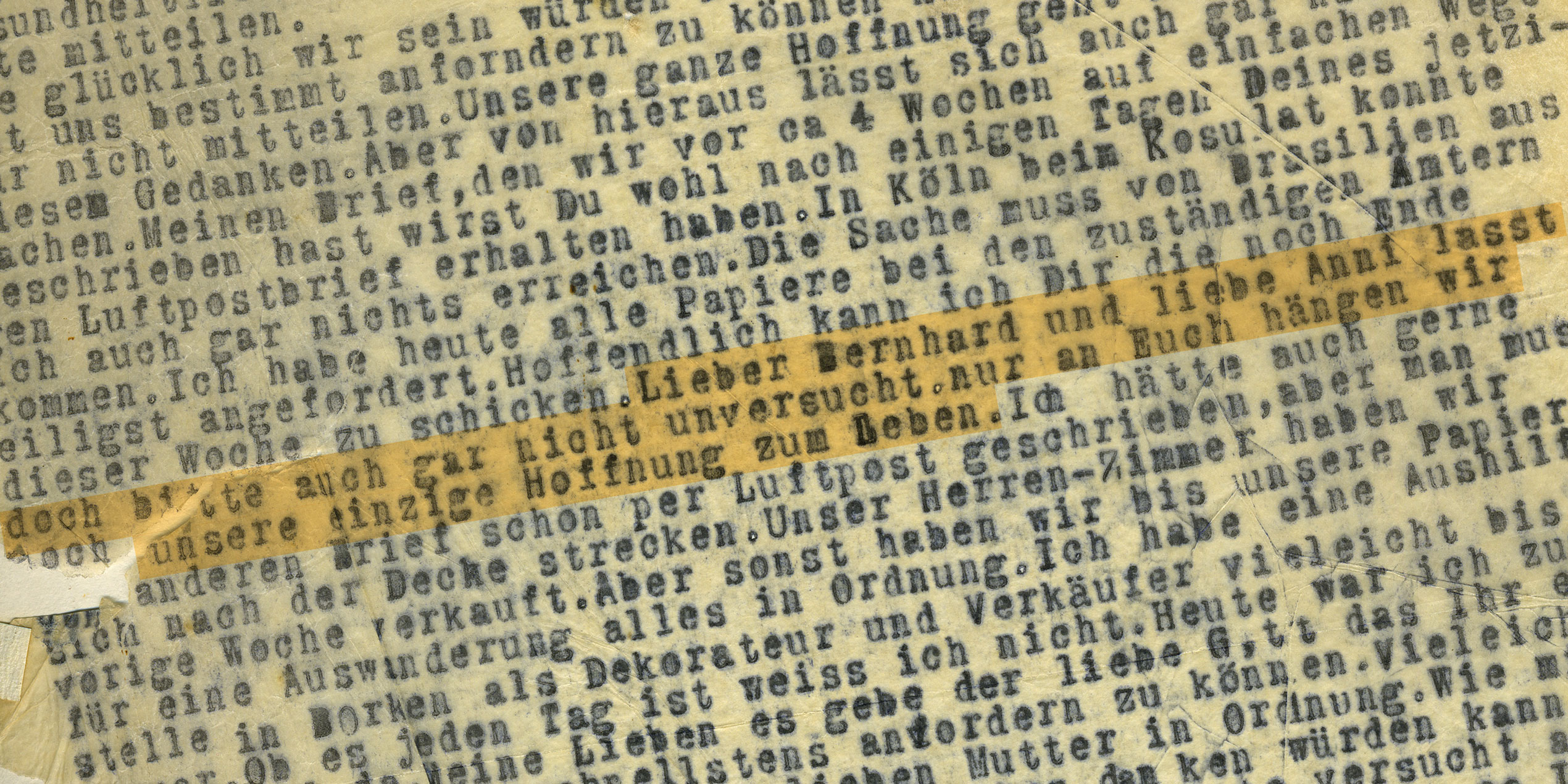

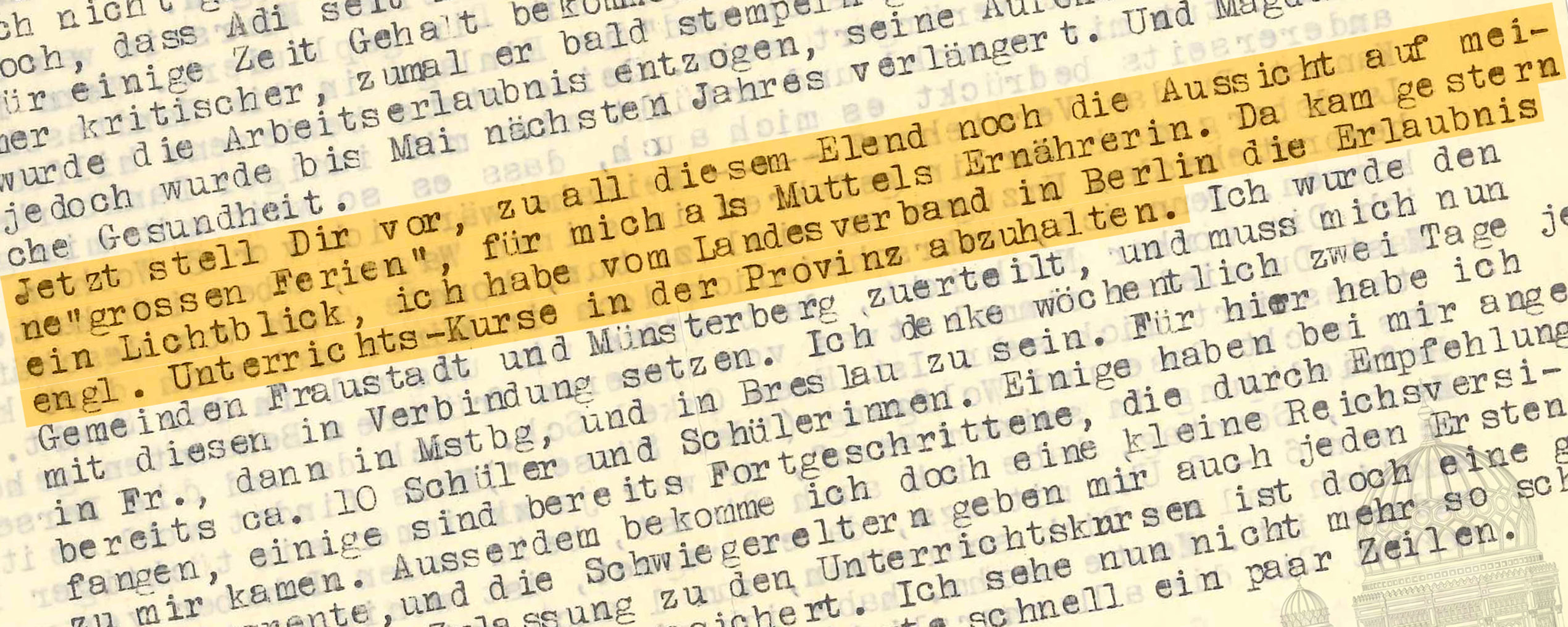

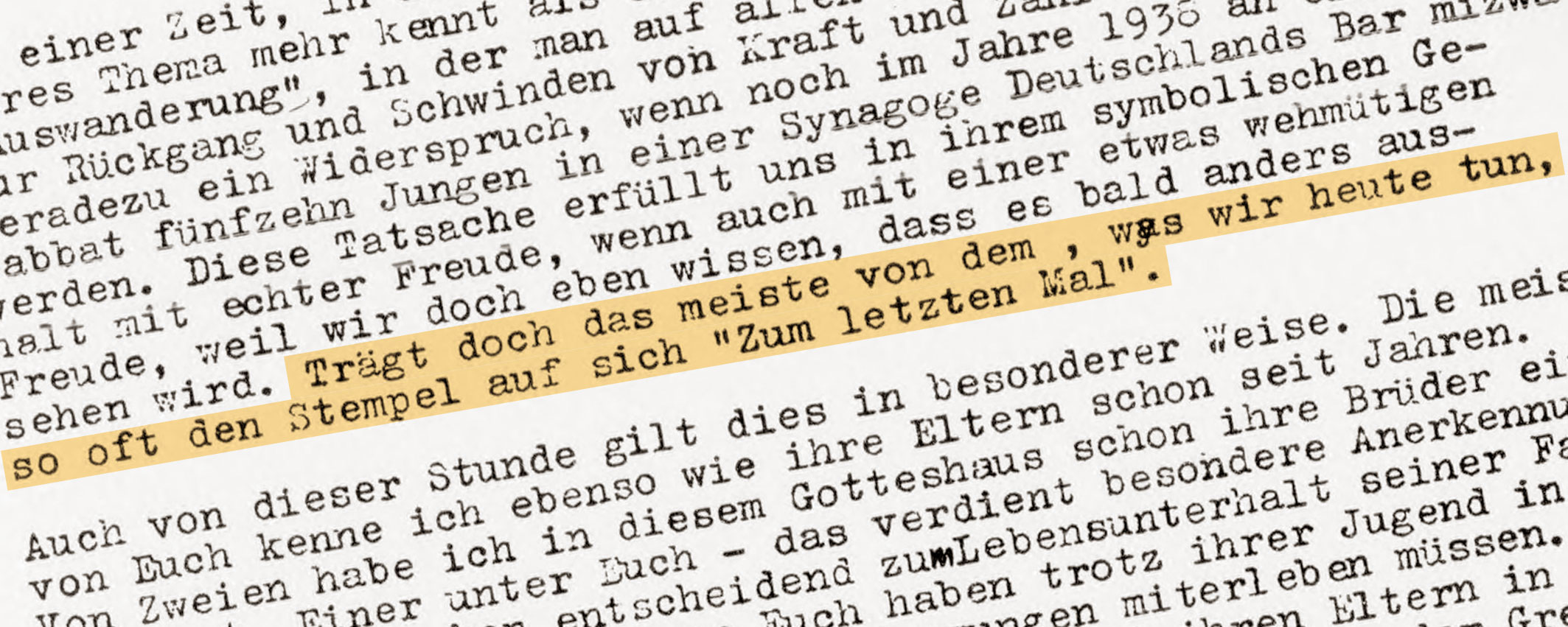

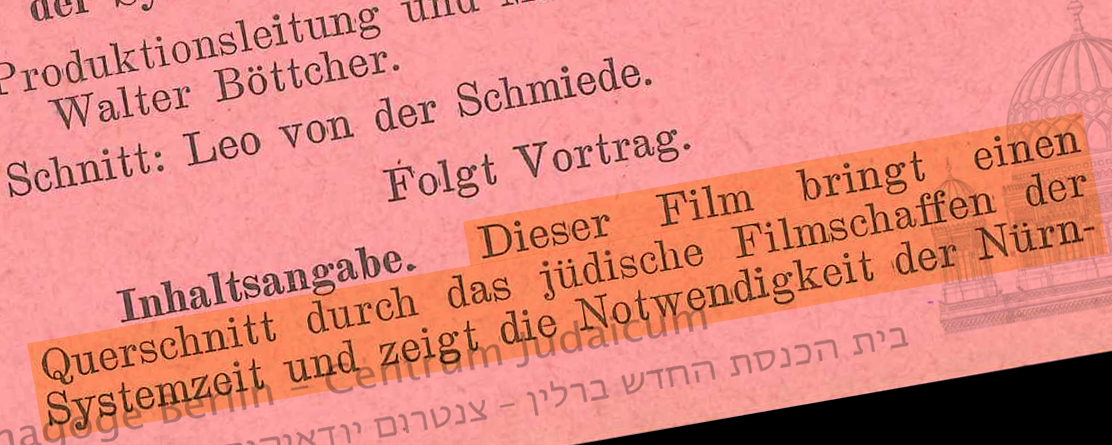

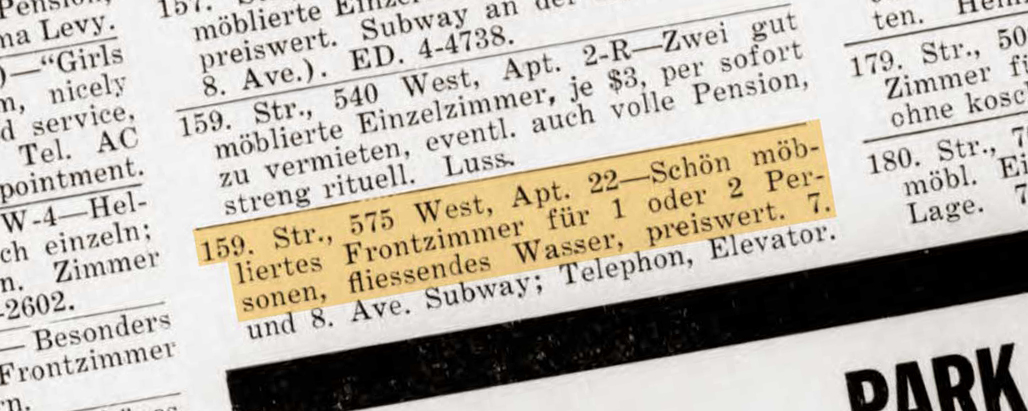

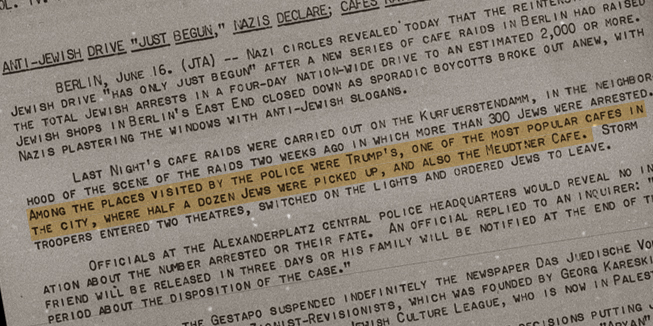

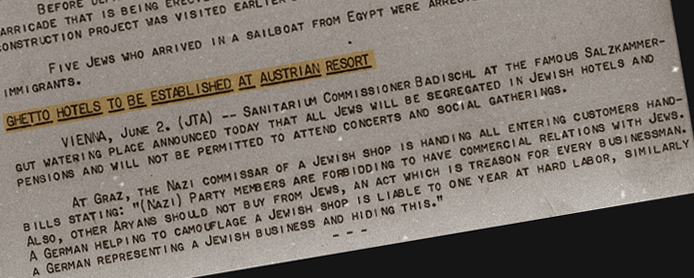

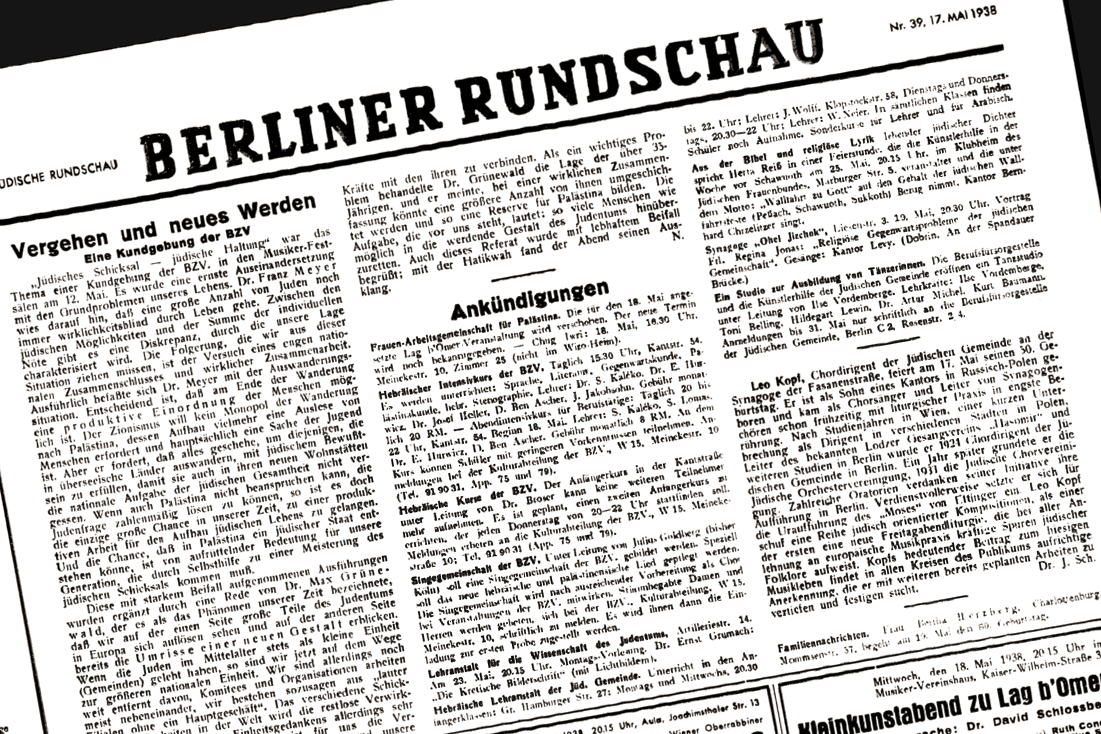

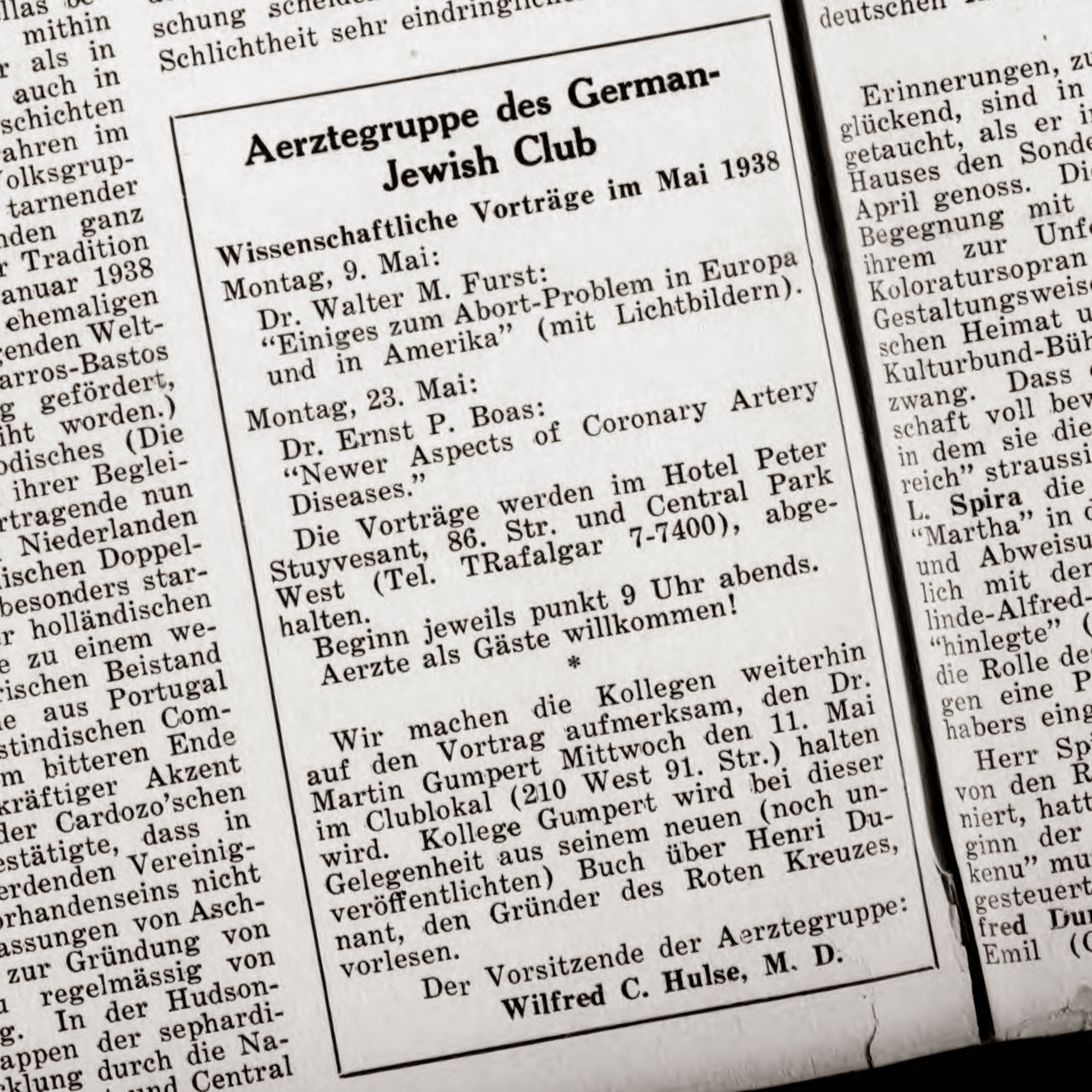

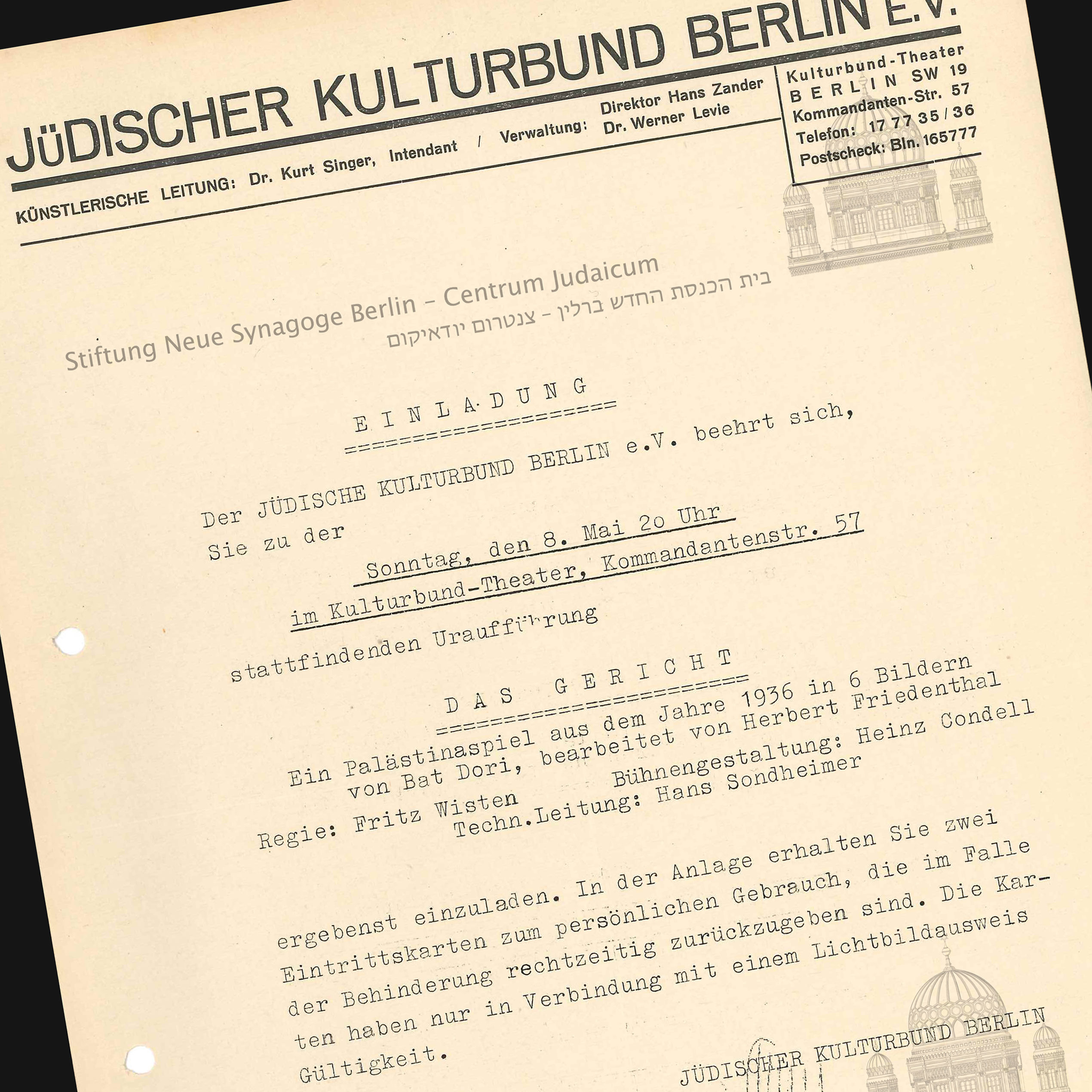

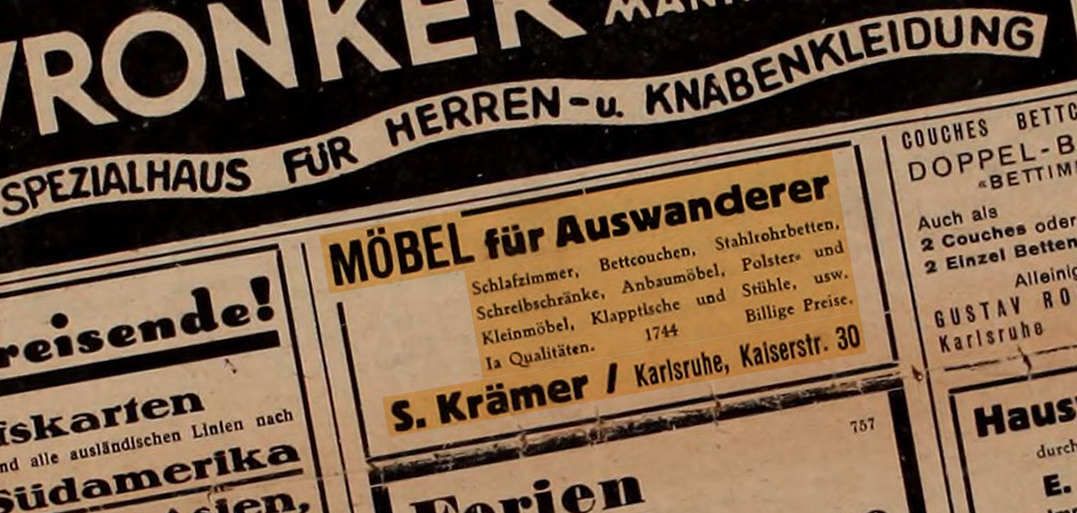

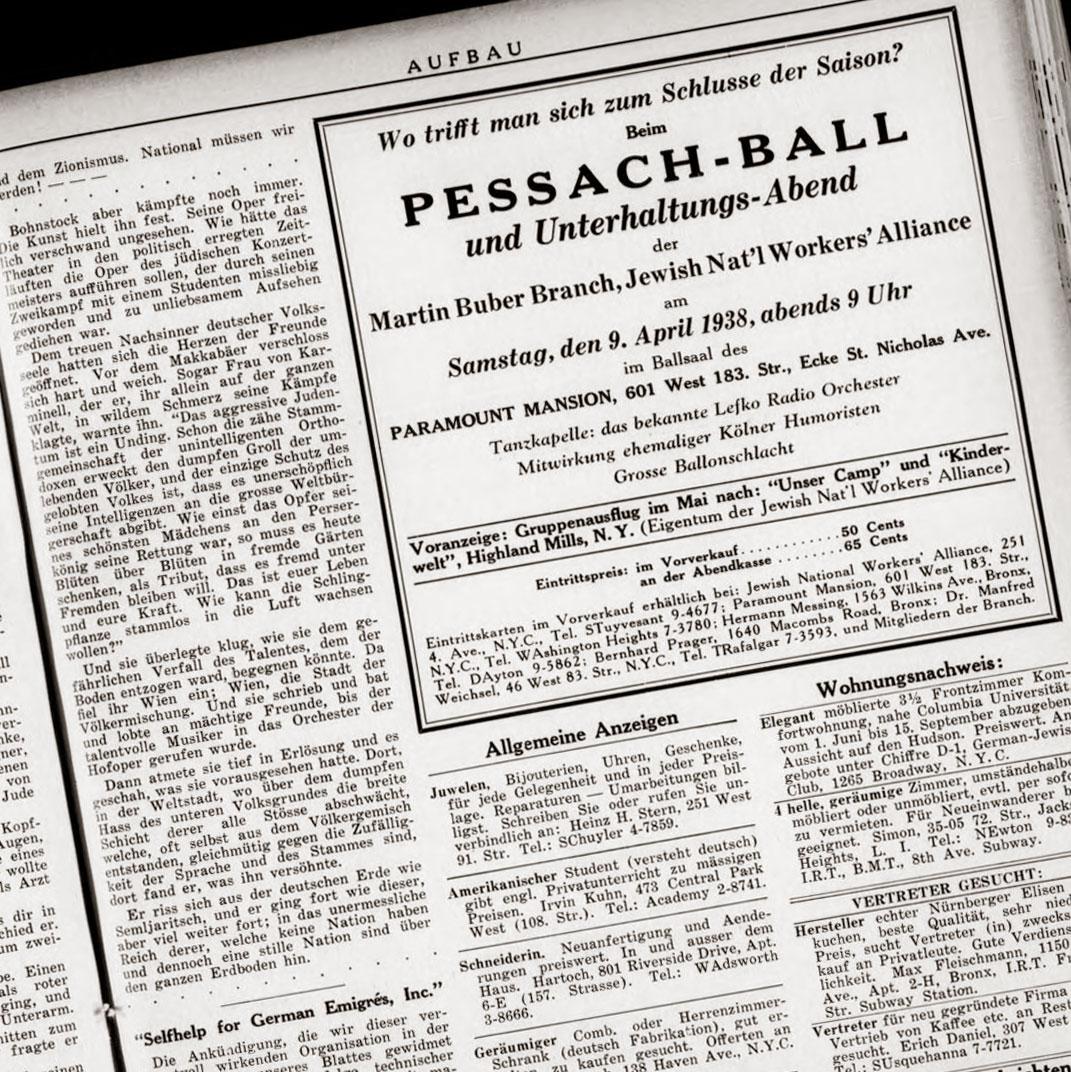

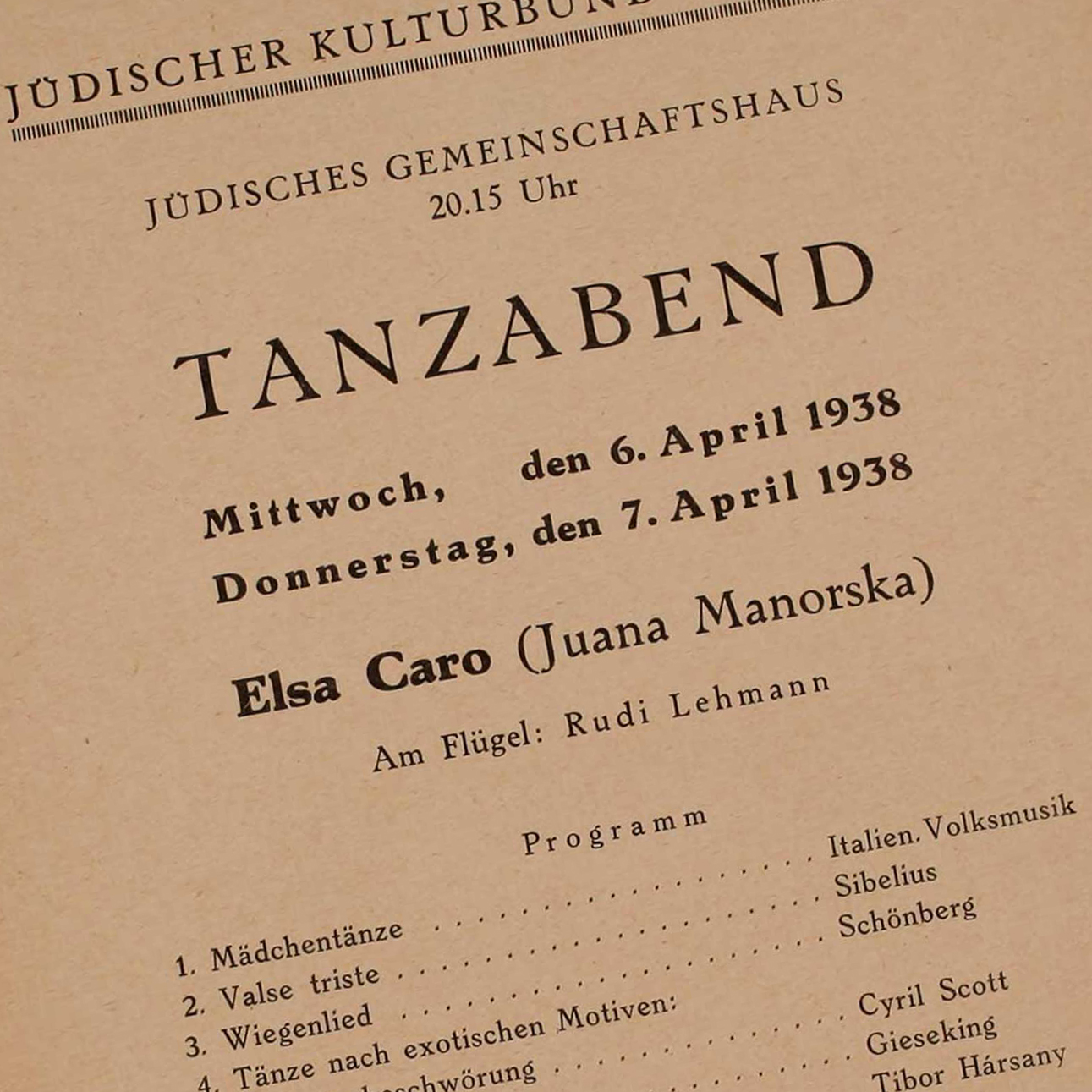

Inzwischen war die Verbannung der Juden aus dem öffentlichen Raum weit fortgeschritten. Bereits 1933 waren jüdische Kulturschaffende aus dem staatlichen Kulturbetrieb entlassen worden. Seit dem 12.11. 1938 waren Juden auch als Publikum für „Darbietungen der deutschen Kultur“ nicht mehr zugelassen, wurden sie aus Konzertsälen, Opernhäusern, Kinos, Bibliotheken und Museen verbannt. Immer mehr Restaurants und Geschäfte verwehrten Juden den Zutritt. Am 12. Dezember 1938 wies die Jewish Telegraphic Agency auf eine auffallende Diskrepanz hin: Während das Deutsche Nachrichtenbüro, die zentrale, den Weisungen des Propagandaministeriums folgende Presseagentur des Reichs, im Ausland verbreitete habe, es sei ab dem 1. Januar 1939 mit der Lockerung gewisser anti-semitischer Maßnahmen zu rechnen, sei den Juden im Reich eher das Gegenteil kommuniziert worden. Aus einer Tatsache werde jedoch kein Hehl gemacht: das Ziel sei, sämtliche Juden zur Auswanderung zu veranlassen, „auch im Interesse der Juden selbst“, wie es das DNB formulierte.

QUELLE

Institution:

Sammlung:

“News of Easing Anti-Jewish Curbs Not Published in Reich”

Source available in English

Jahreschronik 1938

Aktion „Arbeitsscheu Reich”

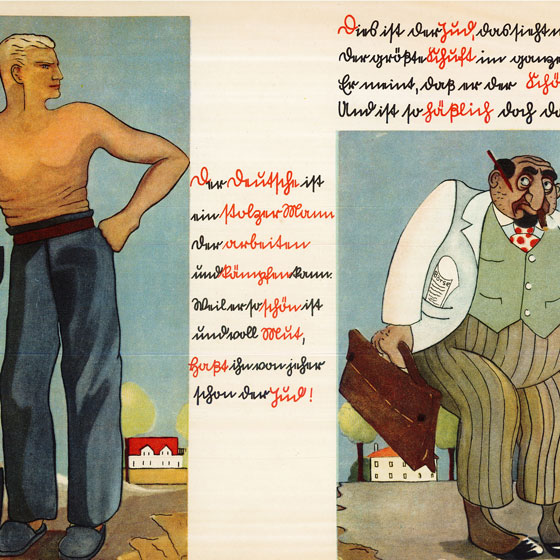

Plakat des Reichsarbeitsdiensts, 1938.

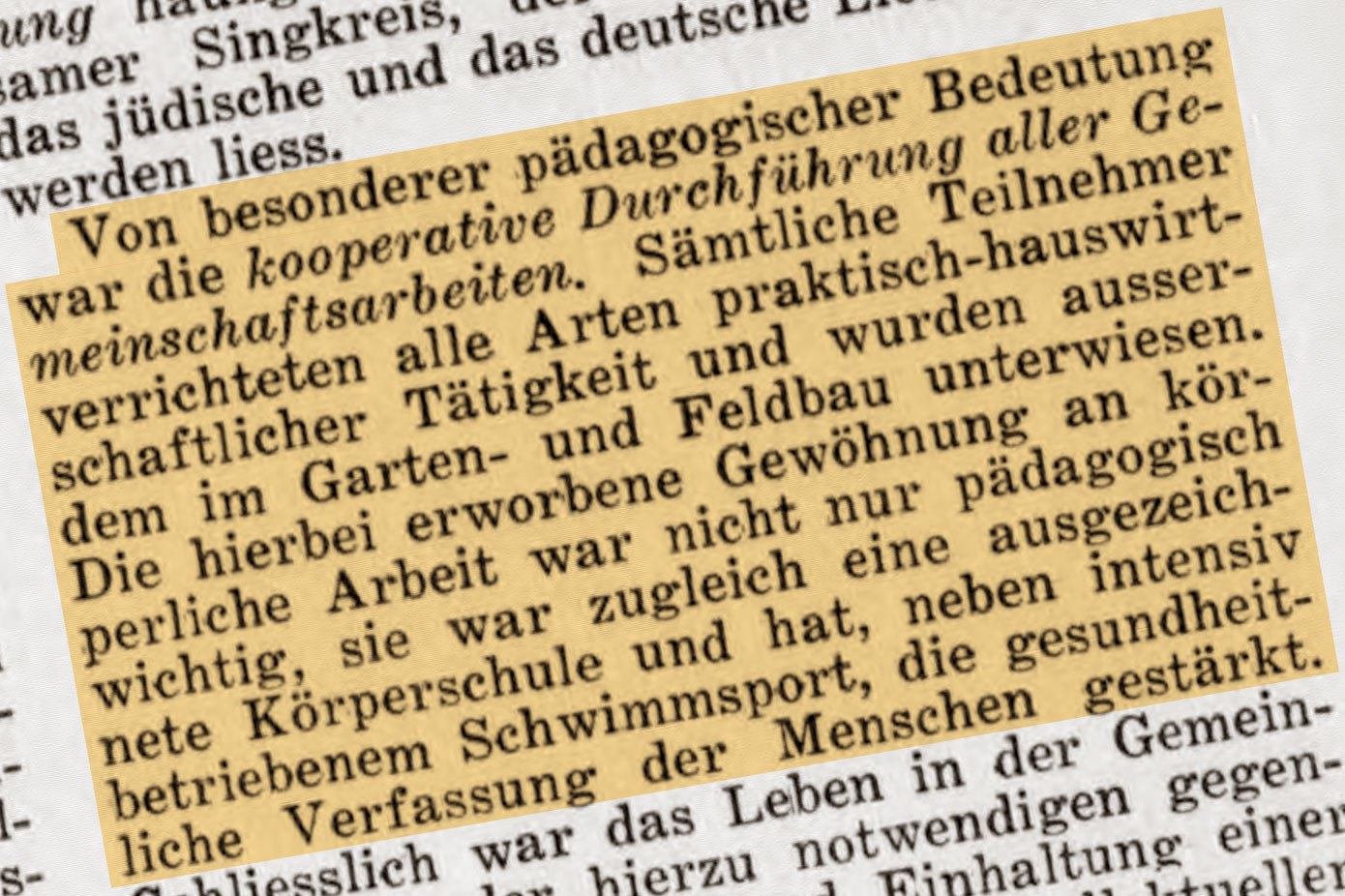

Heinrich Himmler kündigt einen „einmaligen, umfassenden und überraschenden Zugriff“ auf die „Arbeitsscheuen” an. Arbeitsscheu waren demnach alle Männer im arbeitsfähigen Alter, die zweimal einen ihnen angebotenen Arbeitsplatz abgelehnt oder nach kurzer Zeit aufgegeben hatten. Mit der Durchführung dieser Aktion wird die Gestapo beauftragt, die die nötigen Informationen im Zusammenwirken mit den Arbeitsämtern besorgt. Vom 21. bis 30. April werden reichsweit zwischen 1500 und 2000 Männer als arbeitsscheu identifiziert und im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Ein Haftprüfungstermin ist erst binnen des zweiten Haftjahres vorgesehen.

Zur Jahreschronik 1938