Fluchtplanung mit touristischem Abstecher

Ein Reisebüro aus New York hilft Ursula Meseritz bei ihrer Reise in die USA

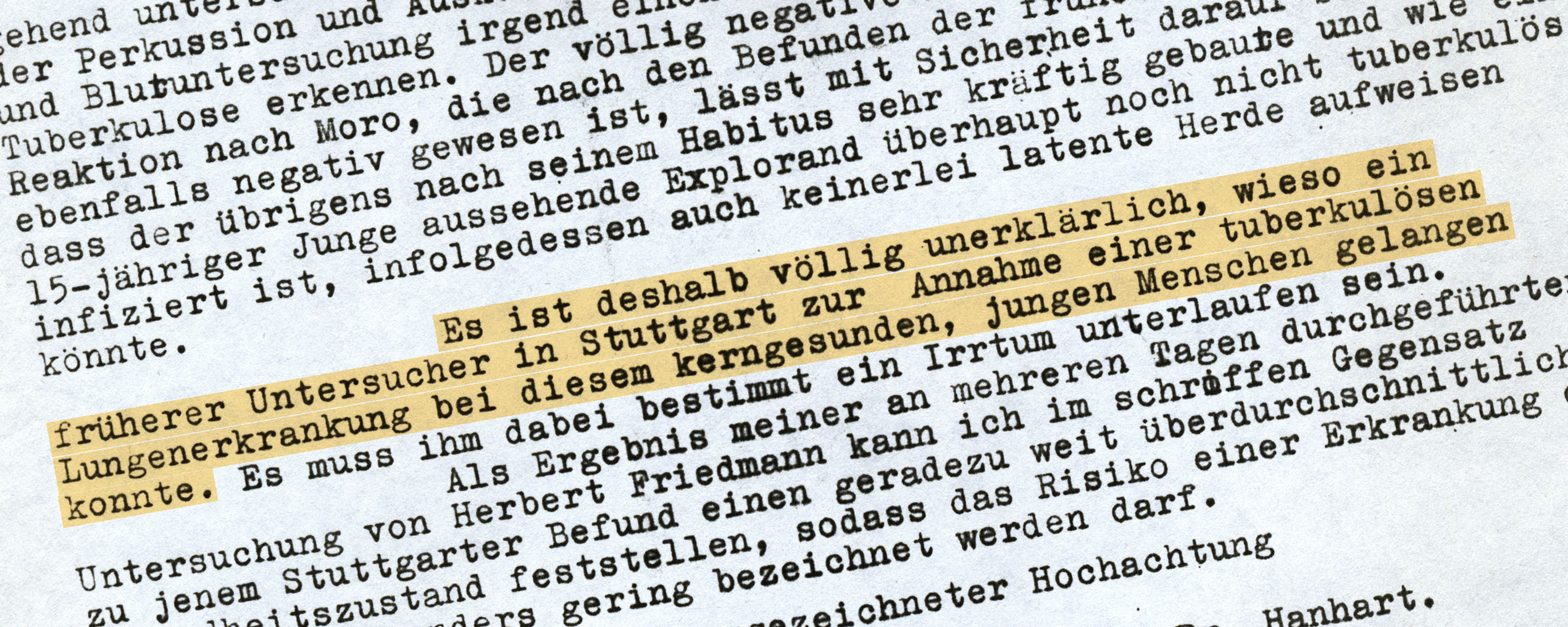

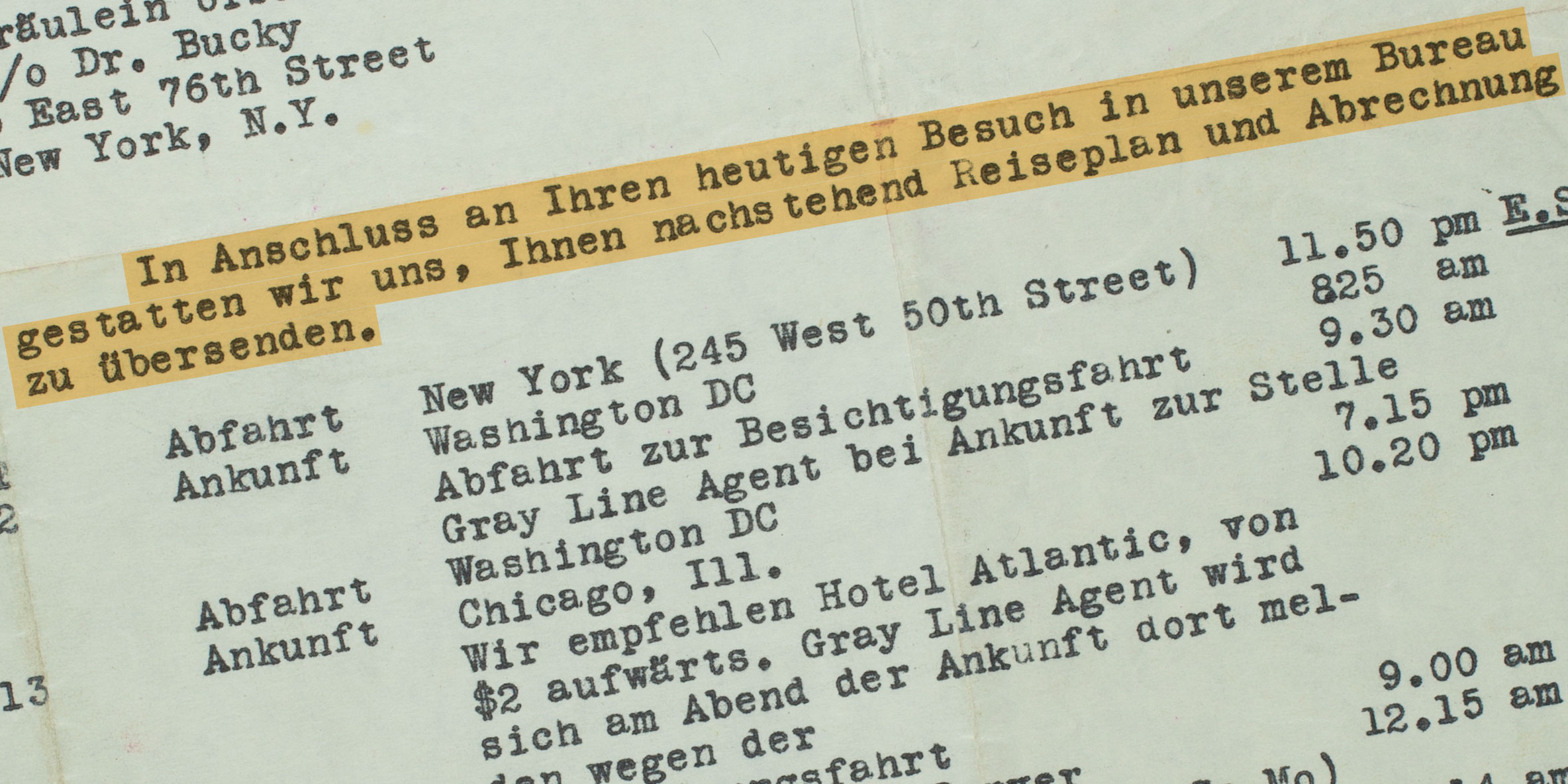

„Im Anschluss an ihren heutigen Besuch in unserem Bureau gestatten wir uns, Ihnen nachstehend Reiseplan und Abrechnung zu übersenden.“

New York

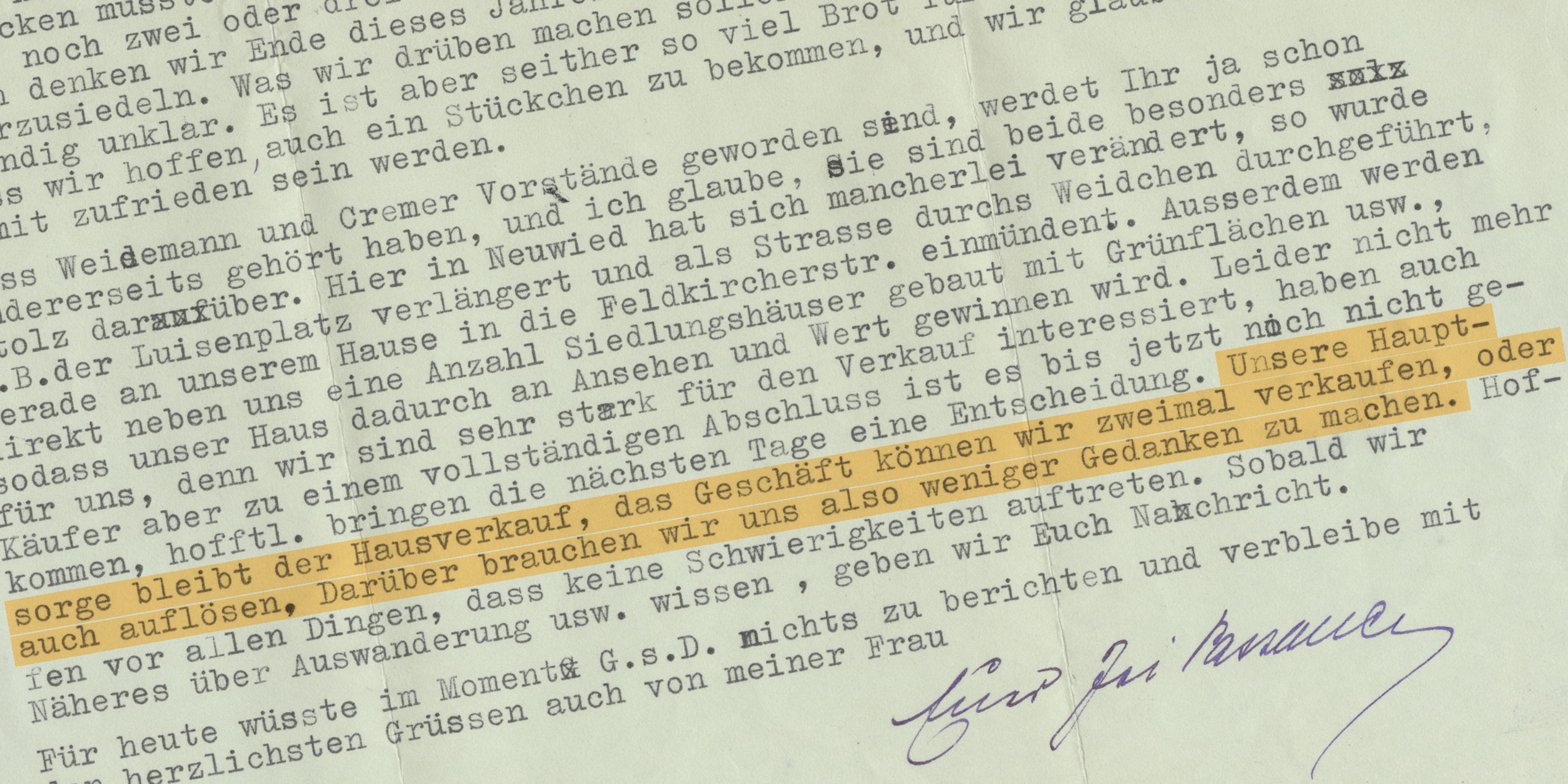

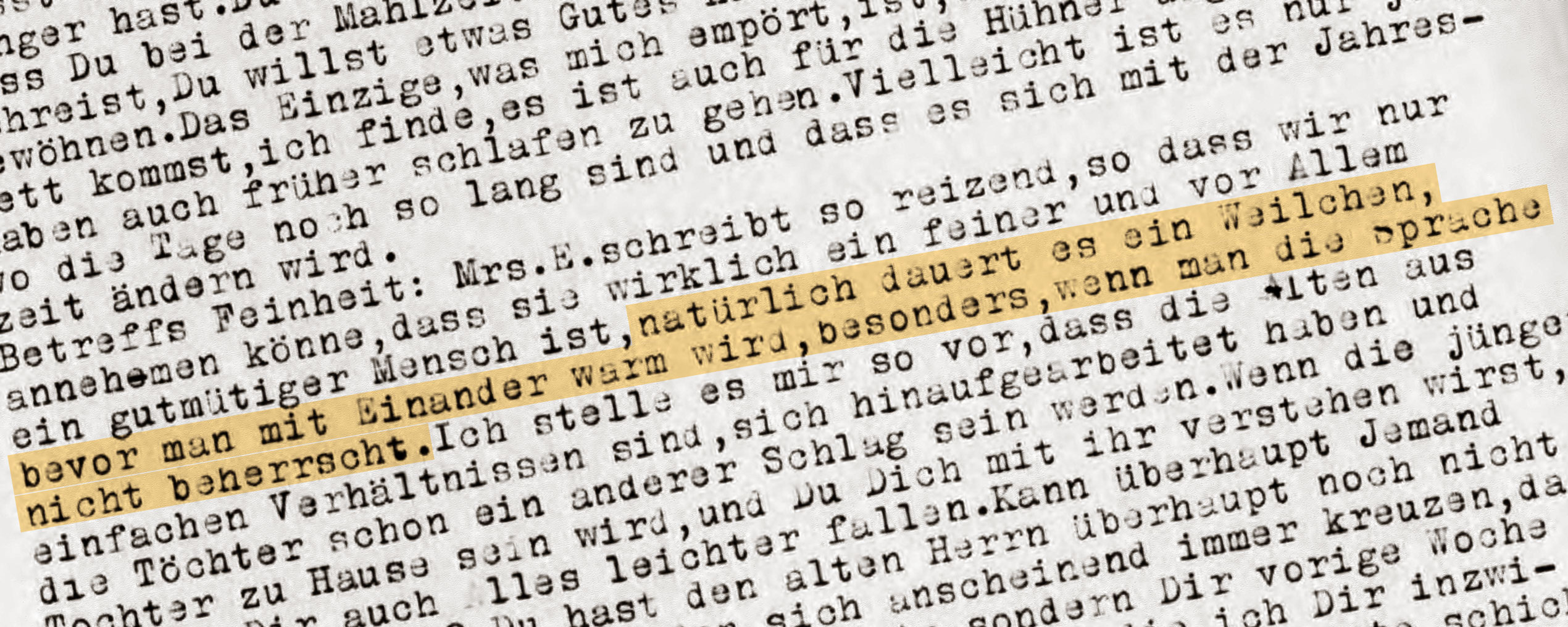

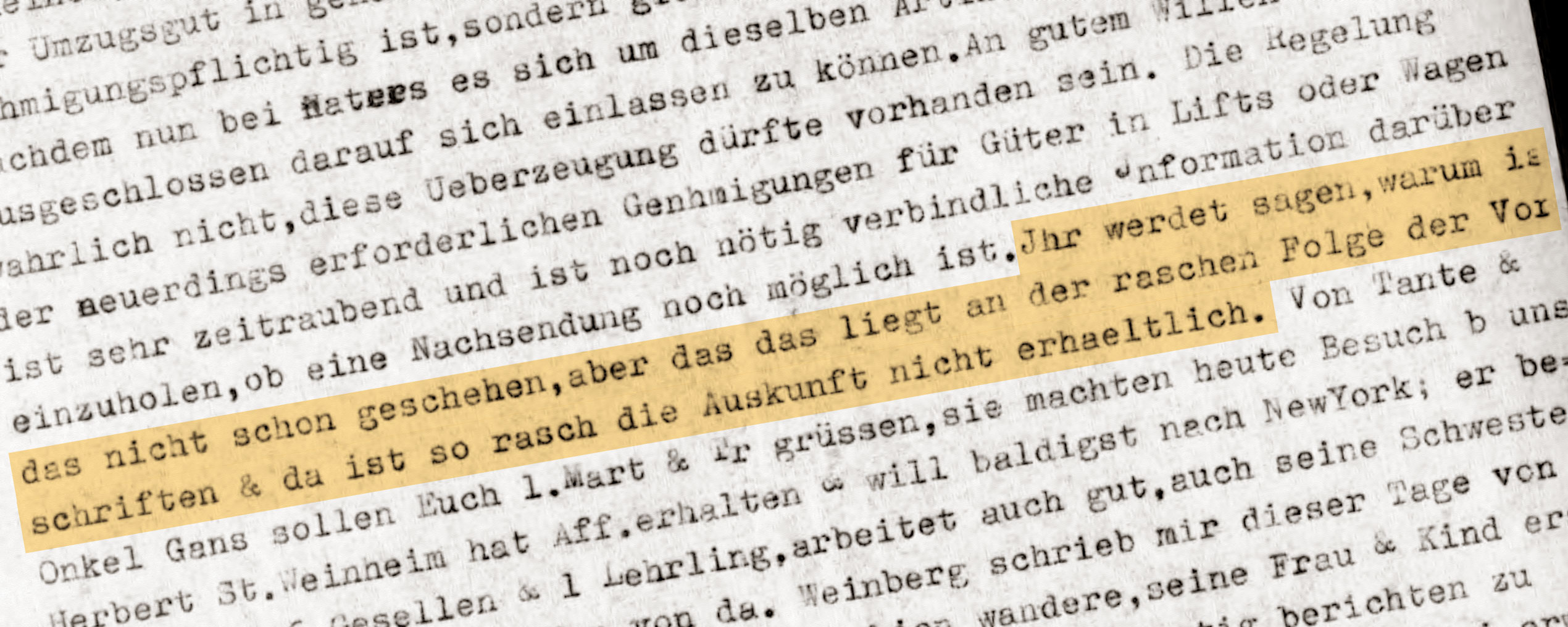

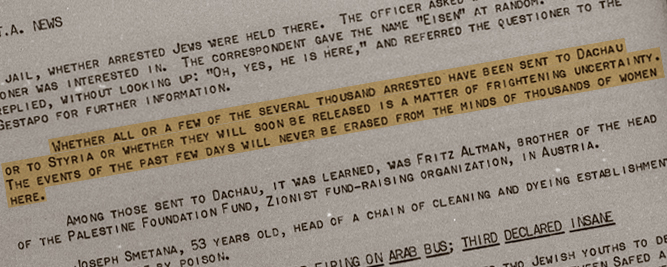

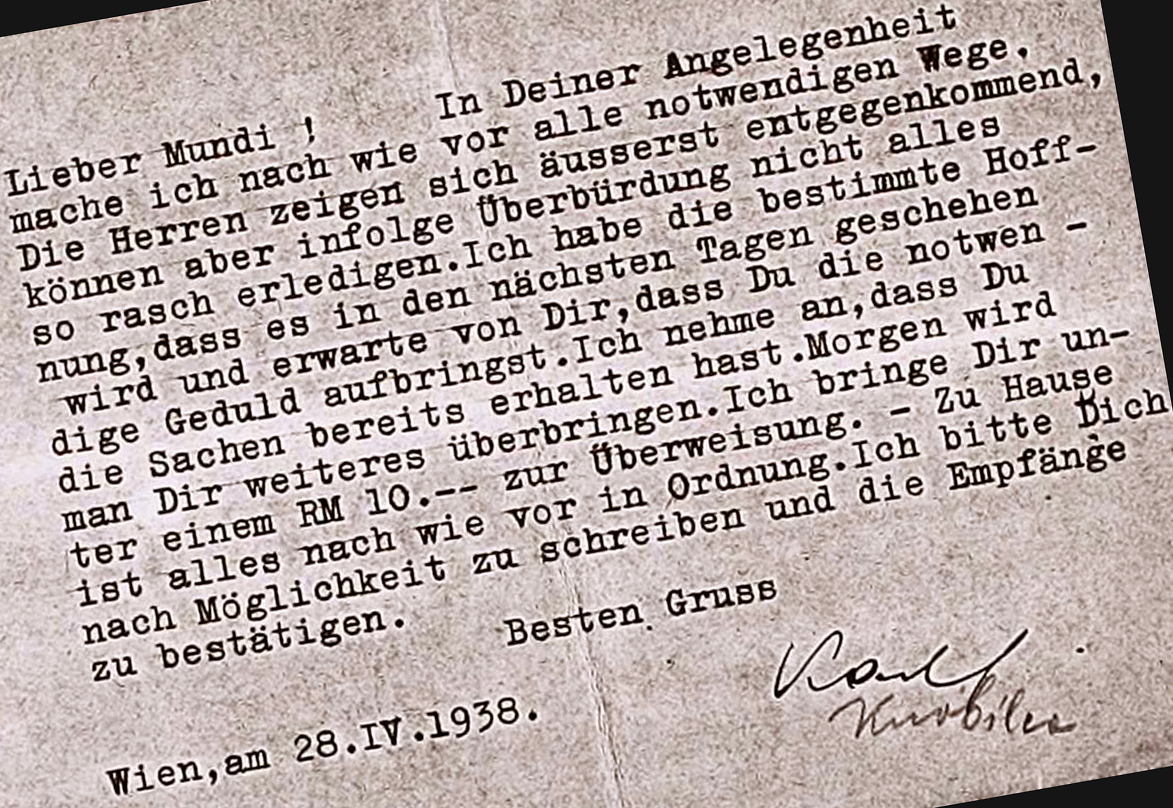

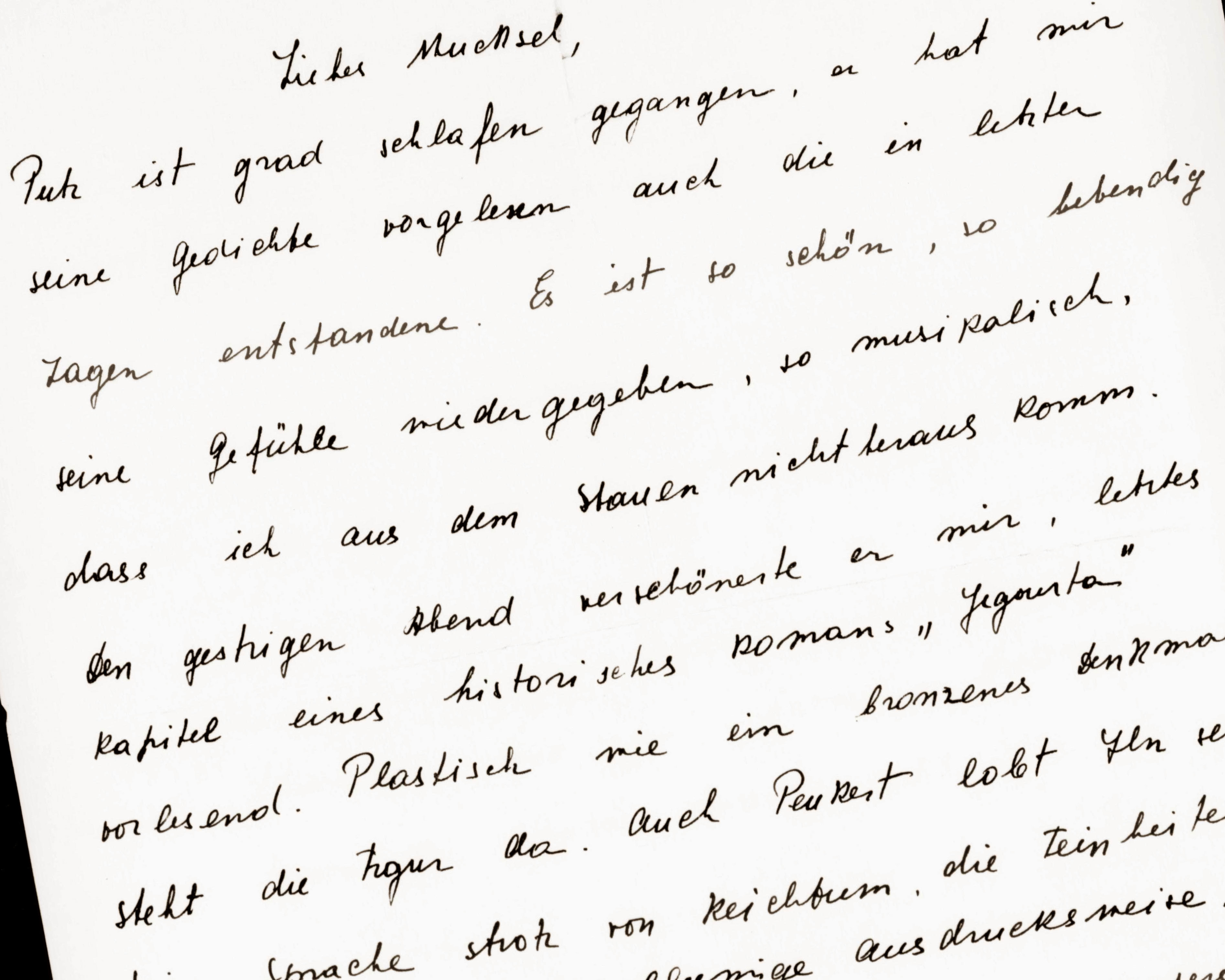

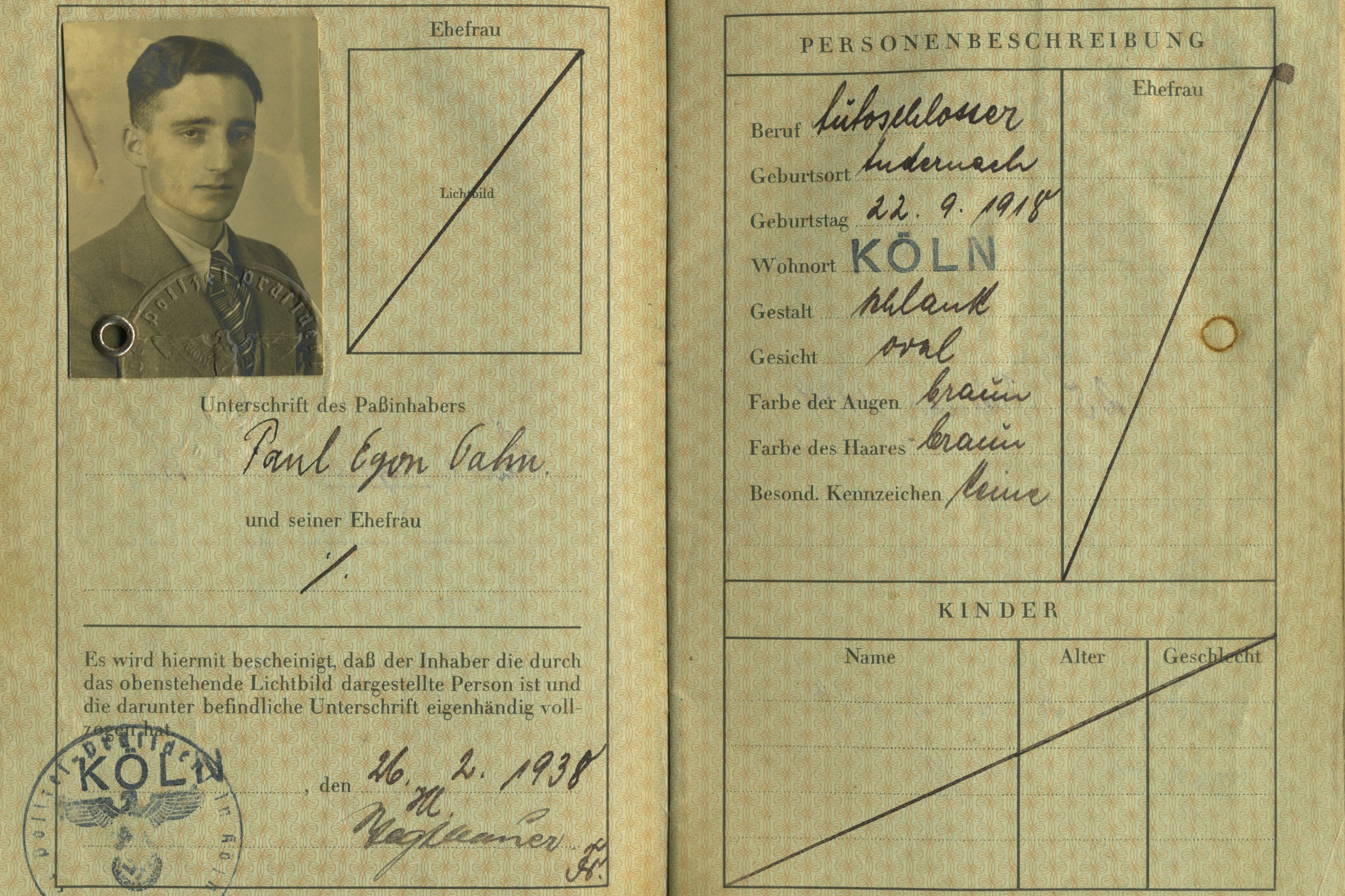

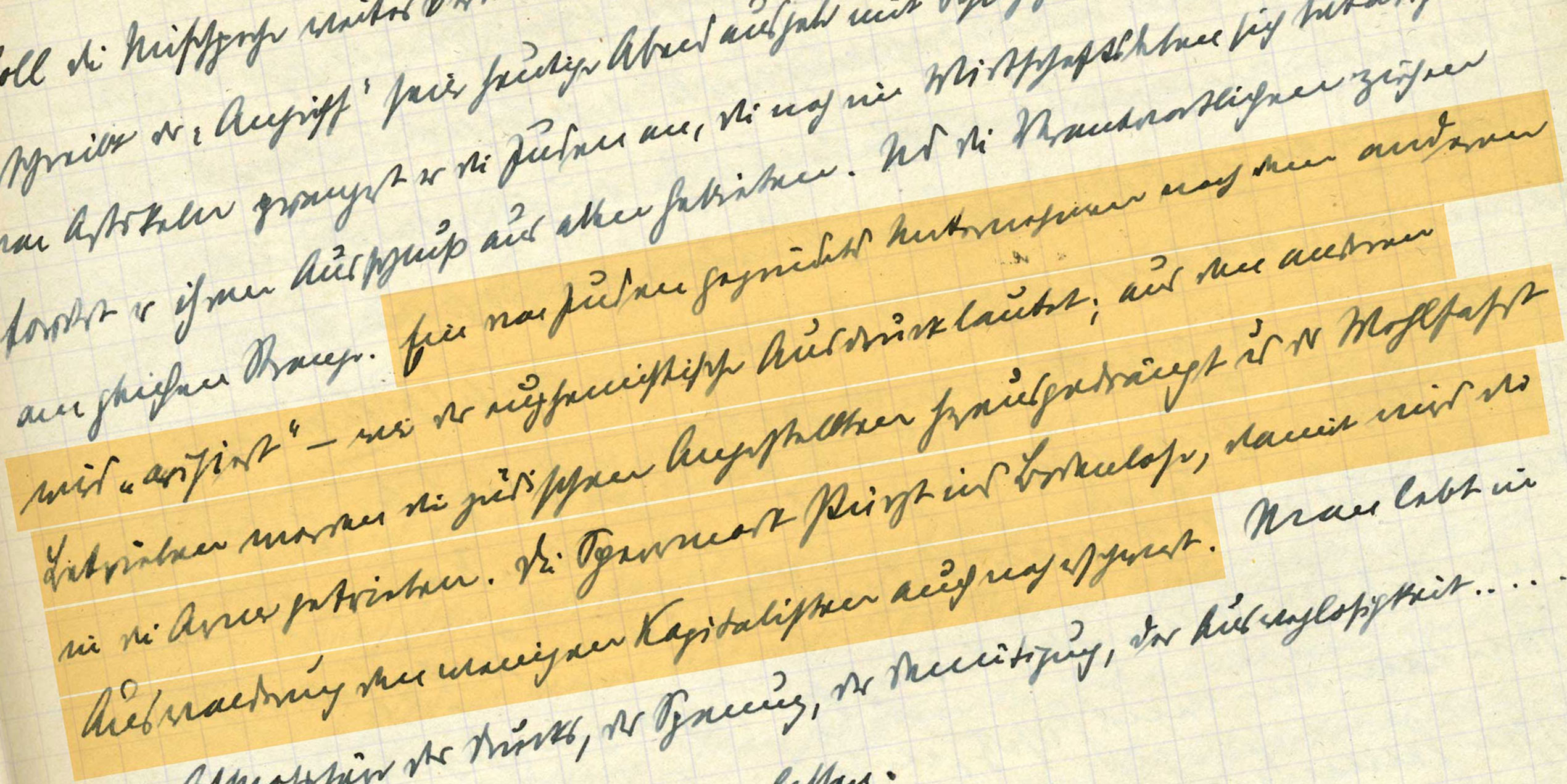

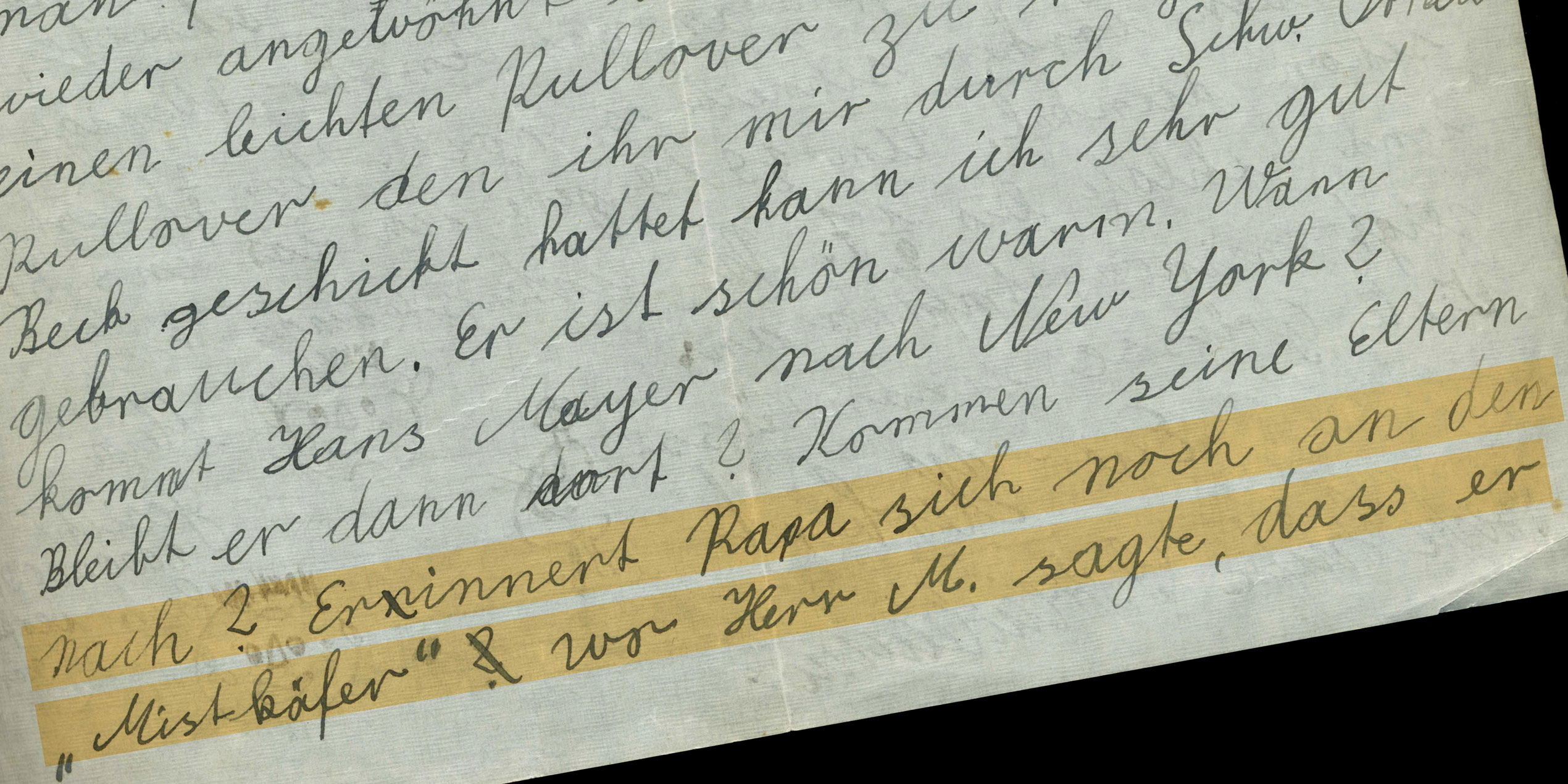

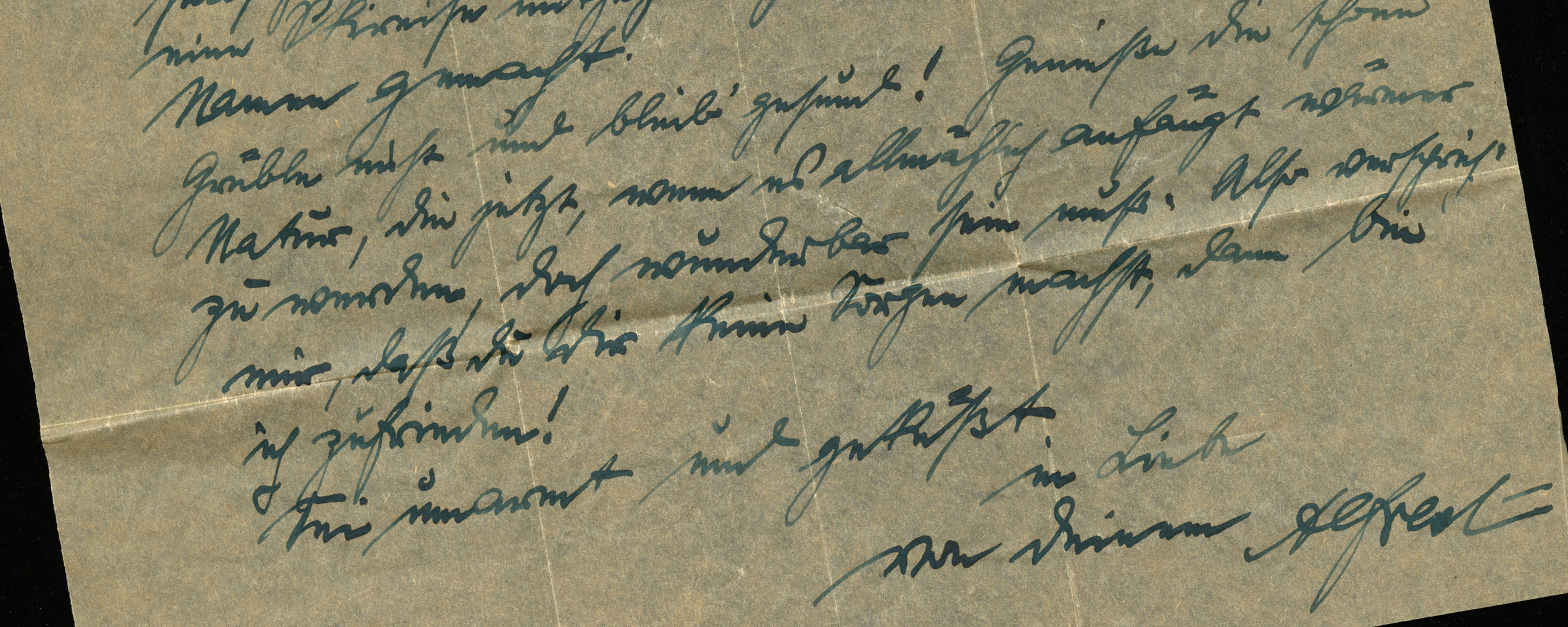

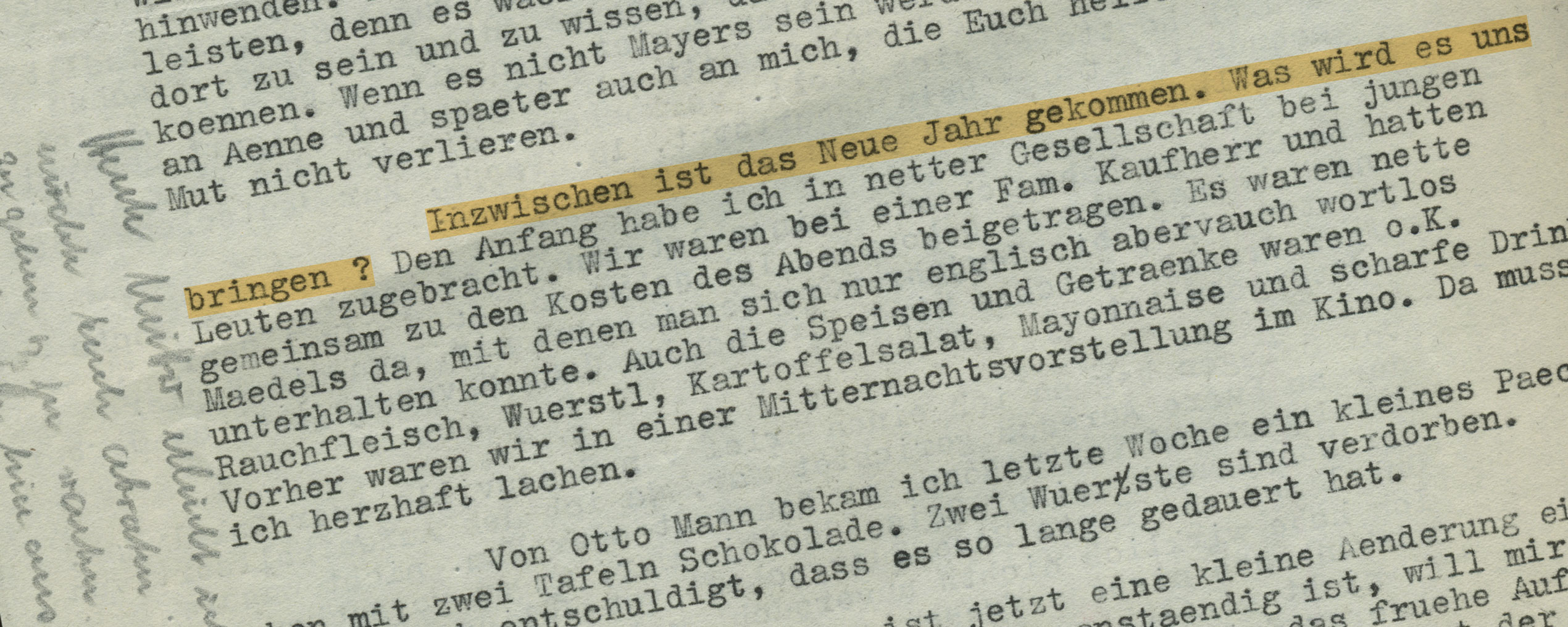

Als einziges Mitglied ihrer Familie hatte die 18jährige Ursula Meseritz Deutschland im Juli verlassen und sich auf der R.N.S. „Britannic“ von Le Havre aus nach New York eingeschifft. Adolf Floersheim, ein ehemaliger Nachbar, der seit 1937 in den Vereinigten Staaten ansässig war, hatte die Bürgschaft übernommen. Ihre Eltern, Olga und Fritz Meseritz, die die Ausreise in die Wege geleitet hatten, blieben in Hamburg zurück. Ein offenbar von deutsch-jüdischen Einwanderern geführtes Reisebüro, Plaut Travel auf der Madison Avenue in New York, hatte die Route für Ursulas Weiterreise an die Westküste – mit einem touristischen Abstecher in die Hauptstadt – ausgearbeitet und am 8. August an sie abgeschickt.

QUELLE

Institution:

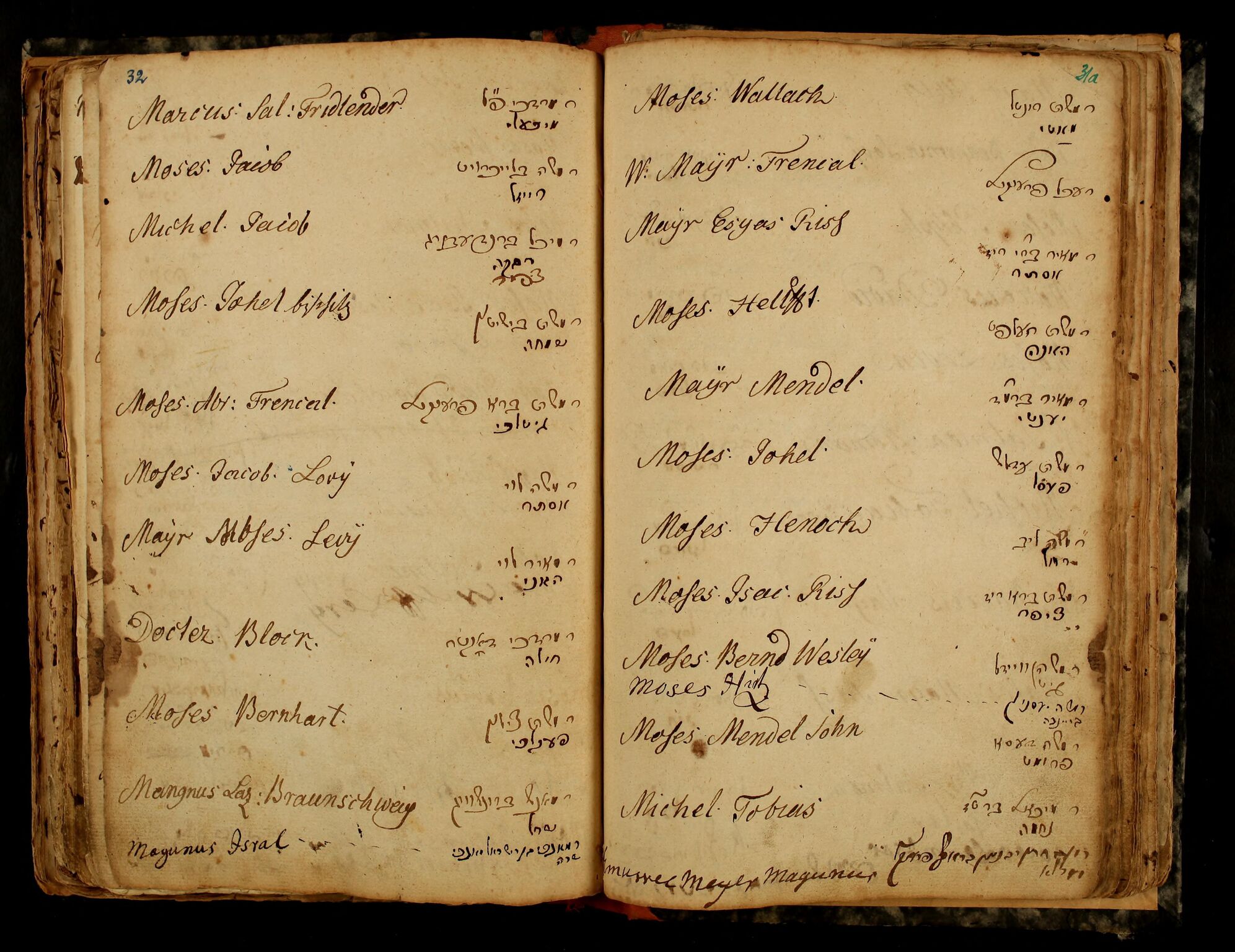

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Ursula Meseritz Elgart Familie, AR 25544

Original:

Archivbox 1, Ordner 14