Ein totalitäres Regime fürchtet die freie Presse

Opfer nationalsozialistischer Berufsverbote begegnen einander im Exil

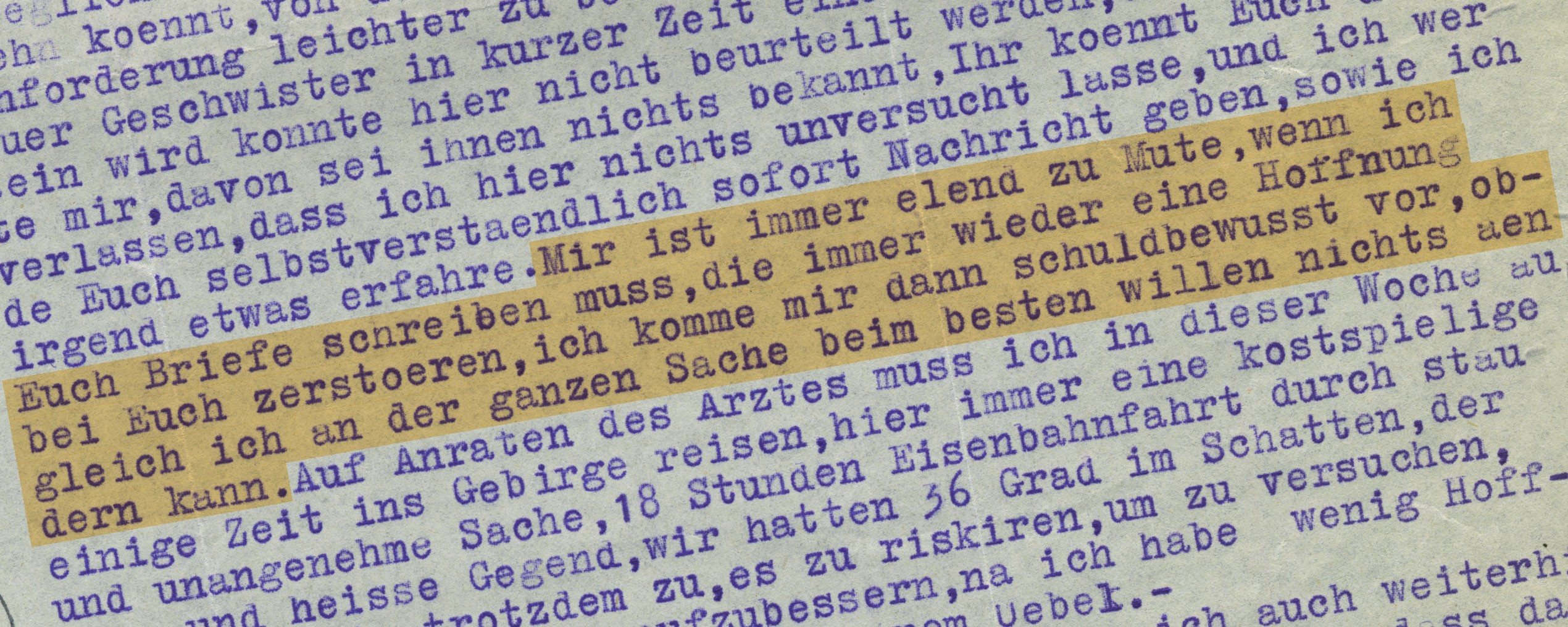

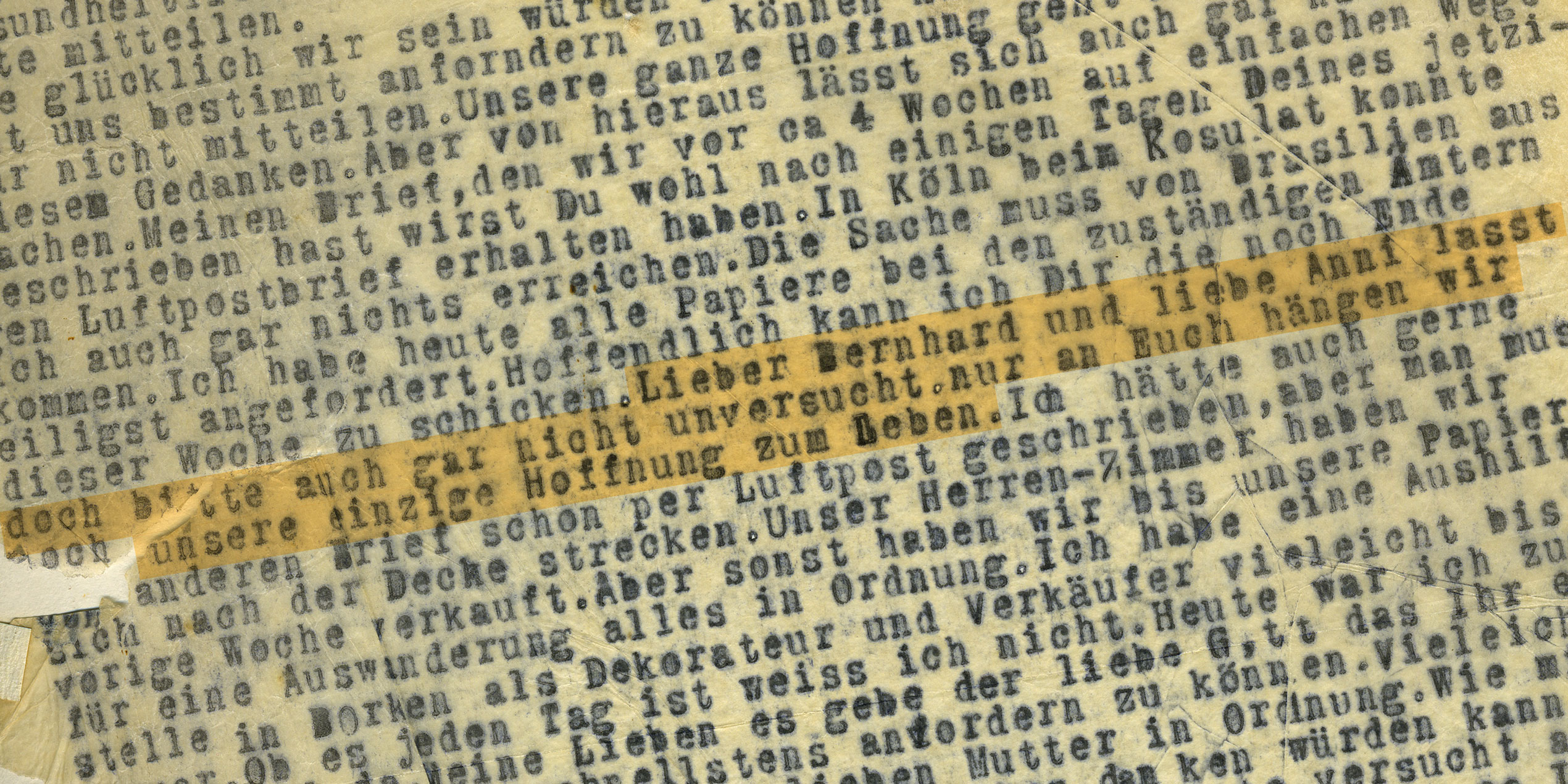

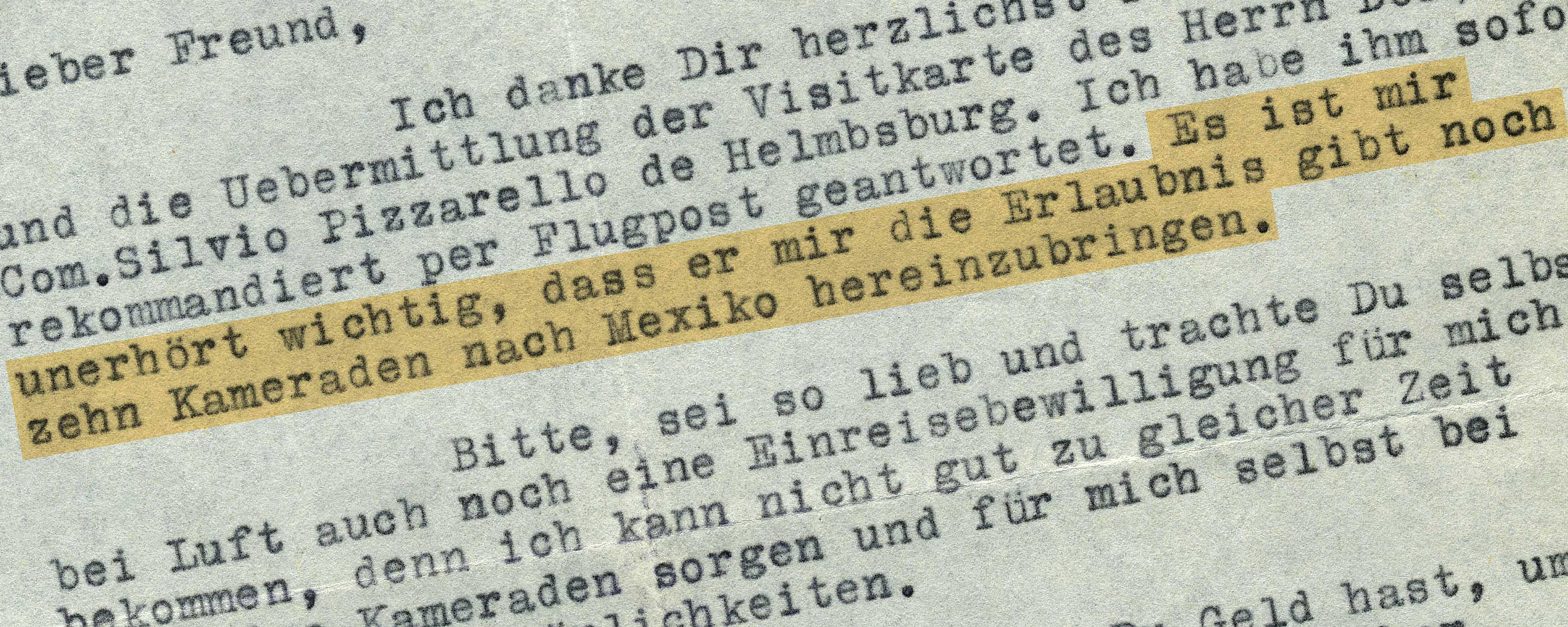

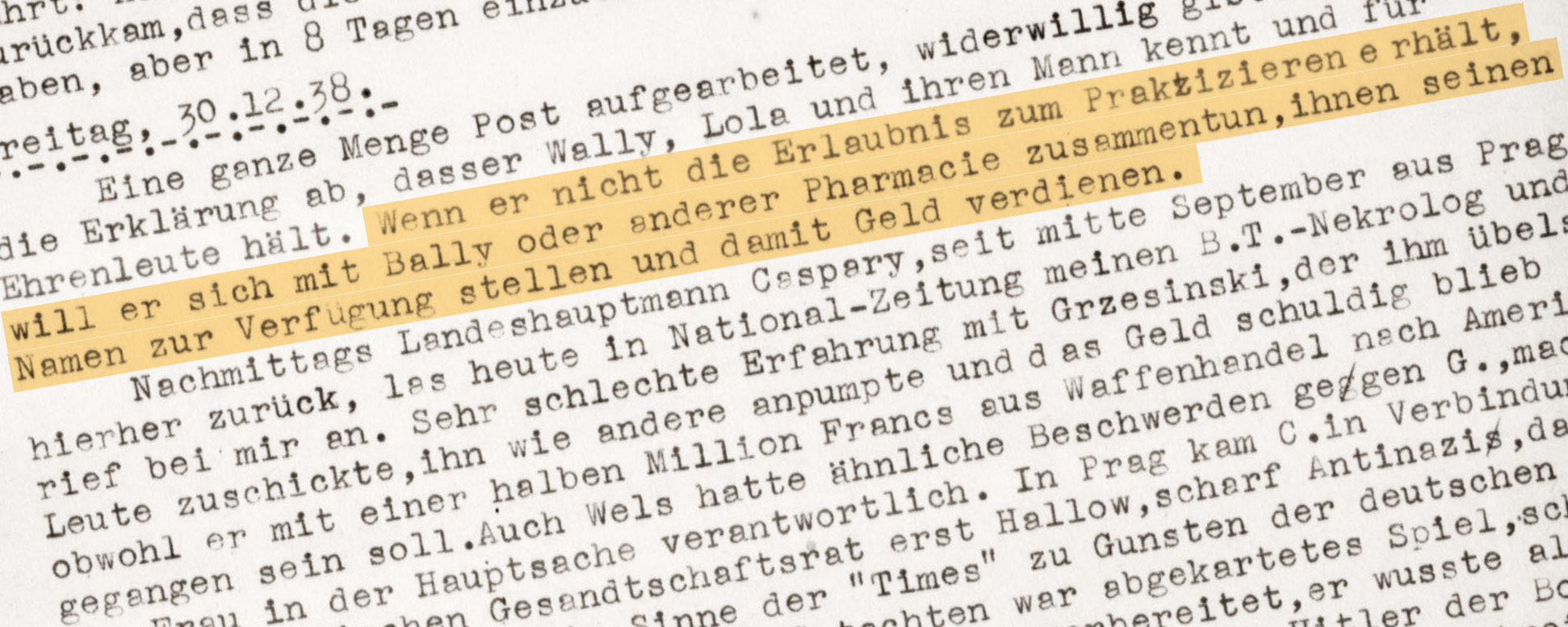

„Wenn er [Dr. Selmar Aschheim] nicht die Erlaubnis zum Praktizieren erhält, will er sich mit Bally oder anderer Pharmacie zusammentun, ihnen seinen Namen zur Verfügung stellen und damit Geld verdienen.“

Paris

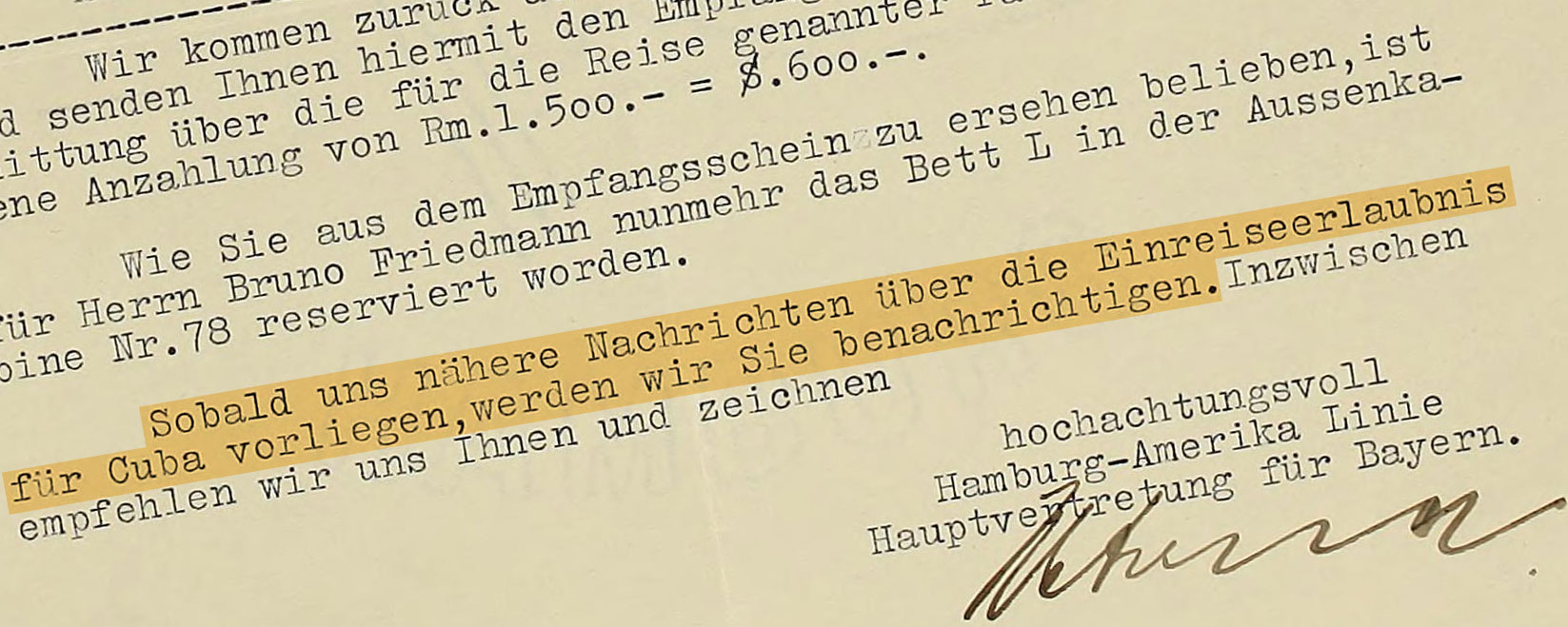

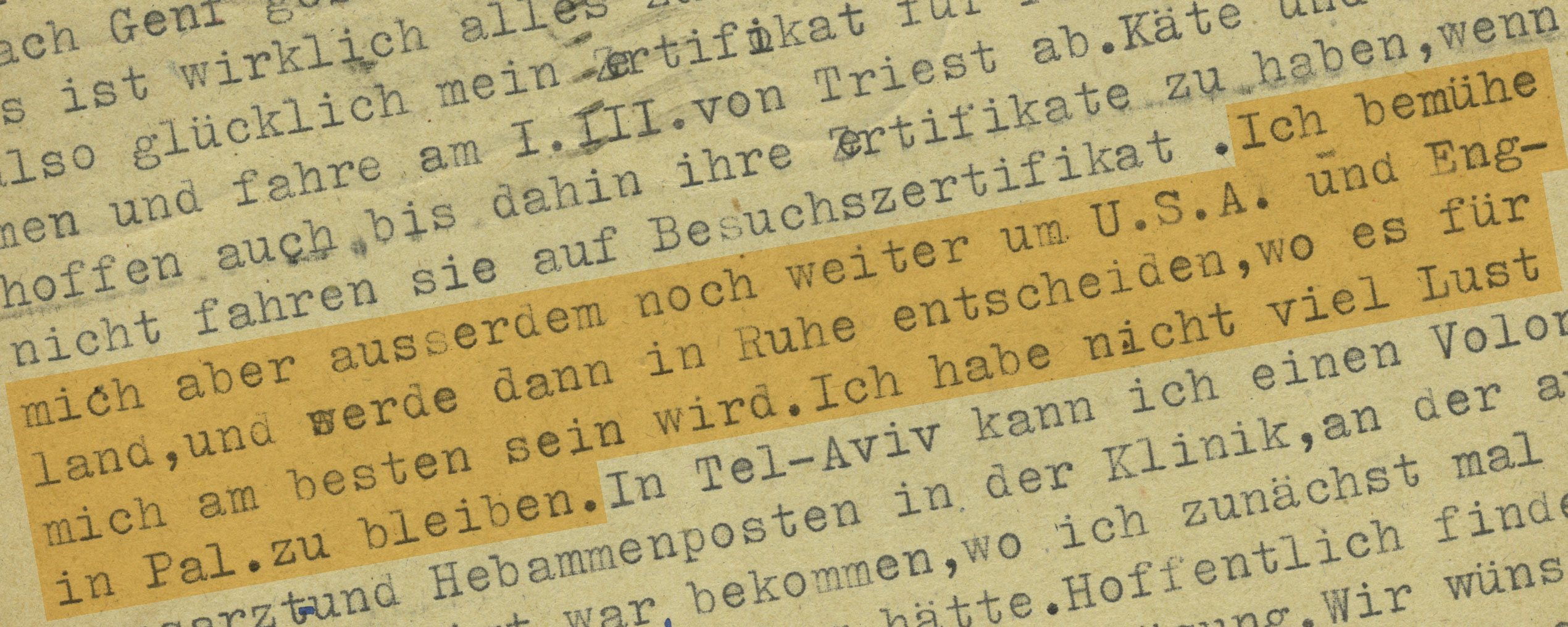

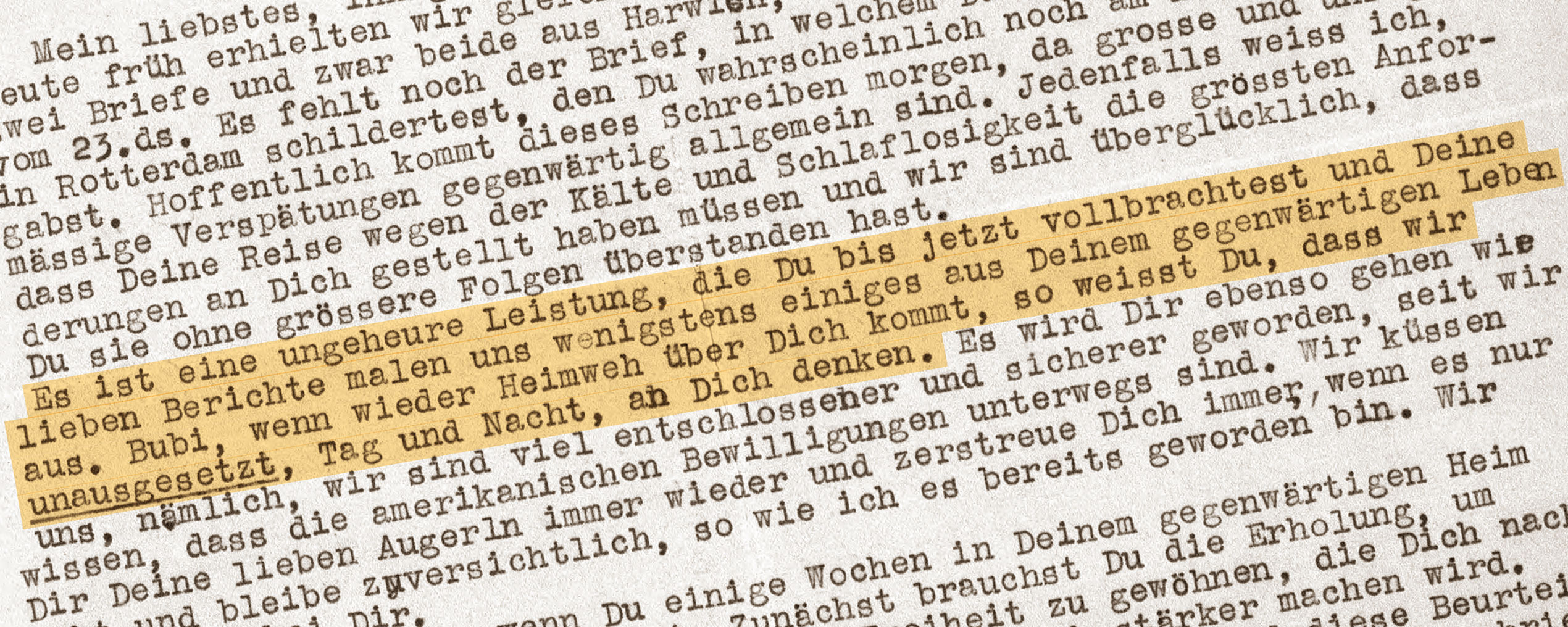

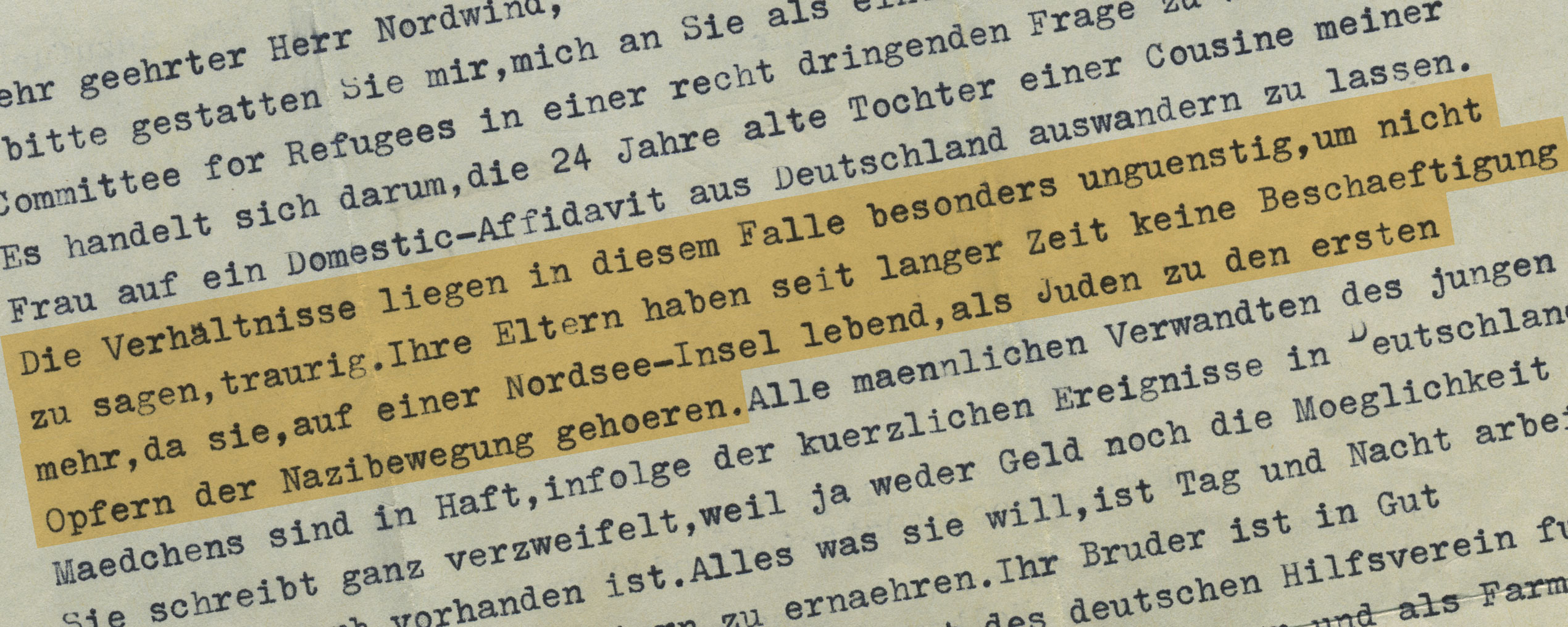

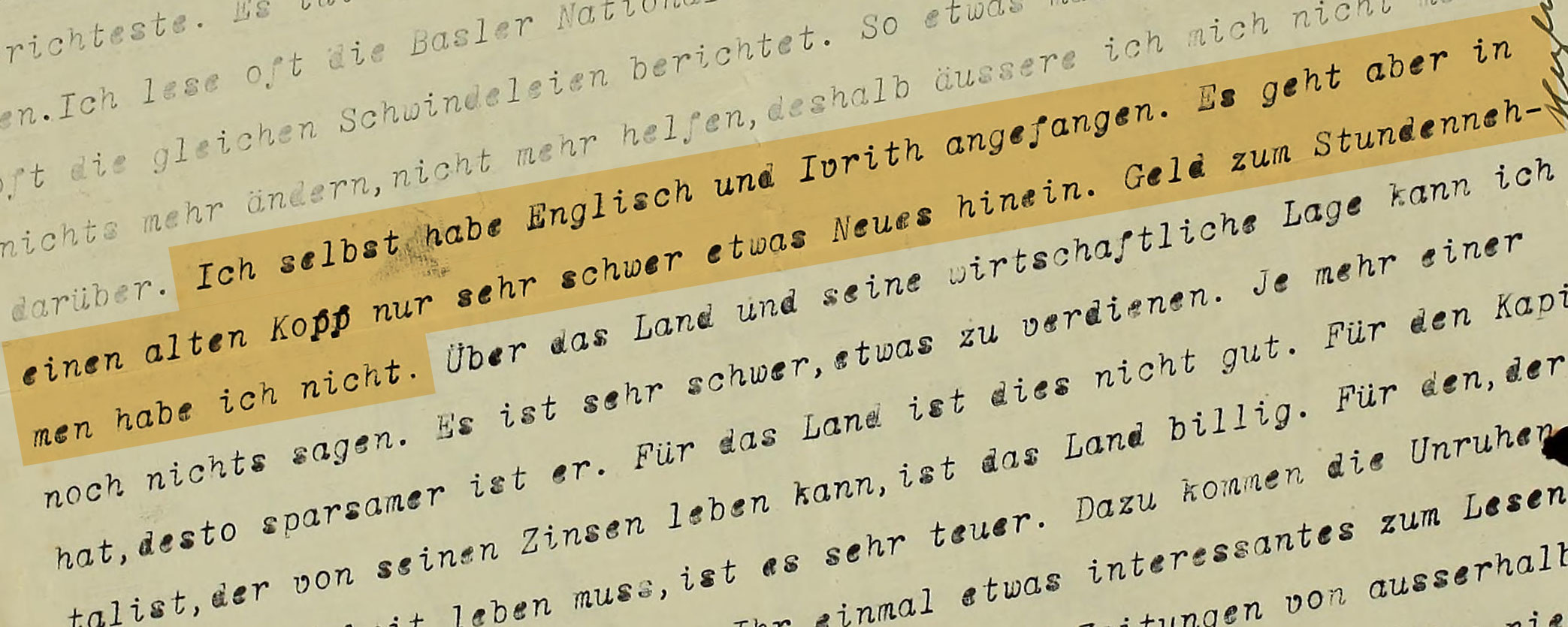

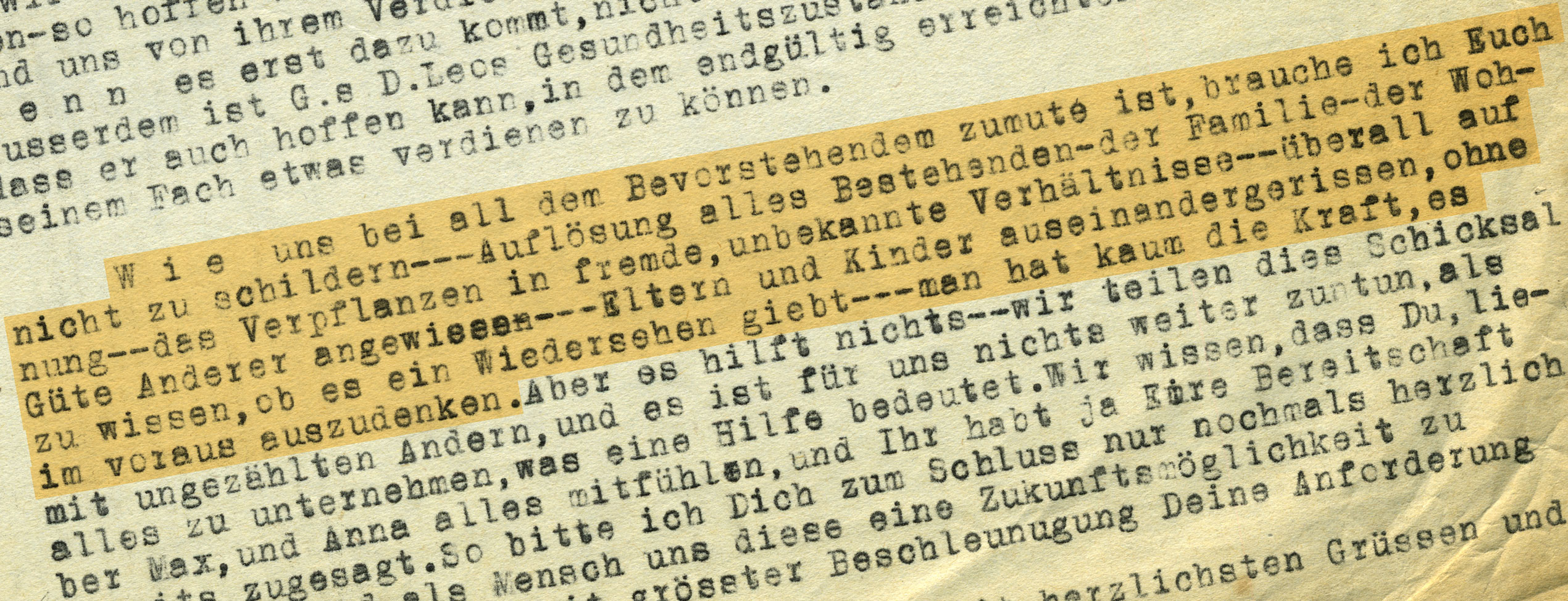

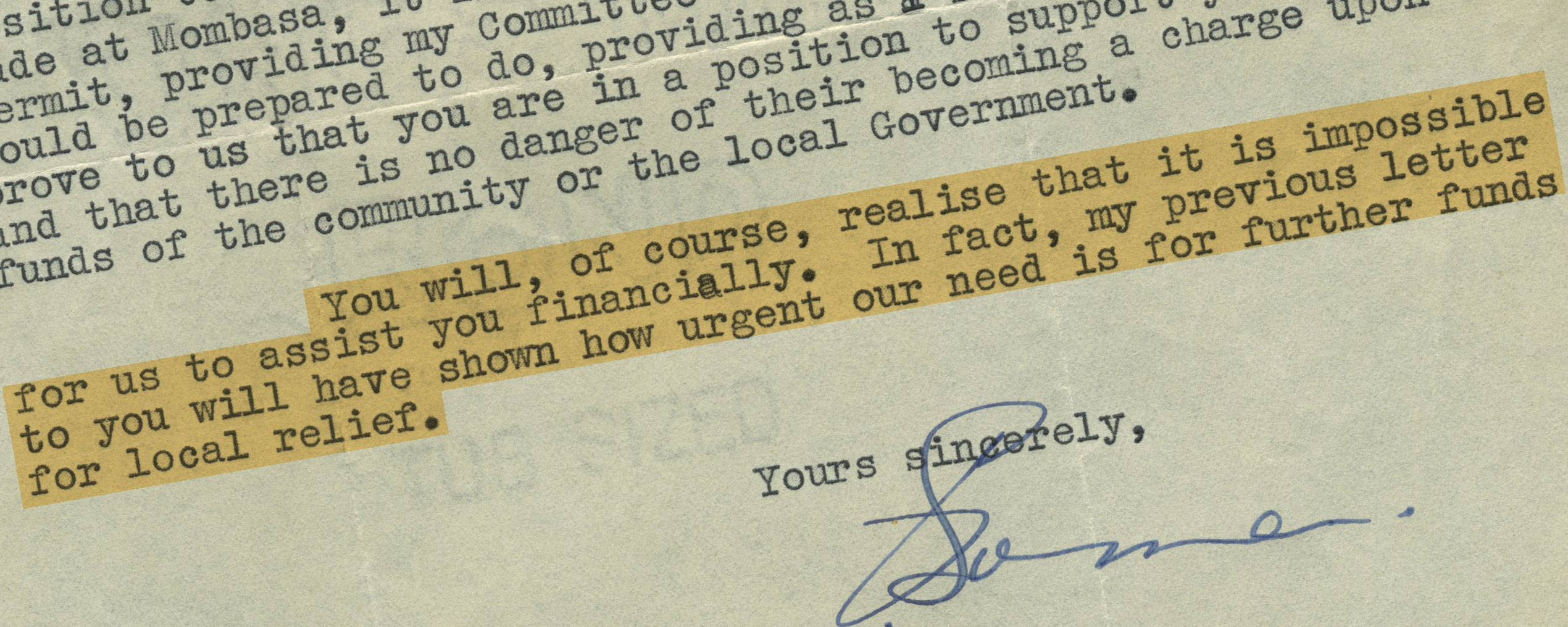

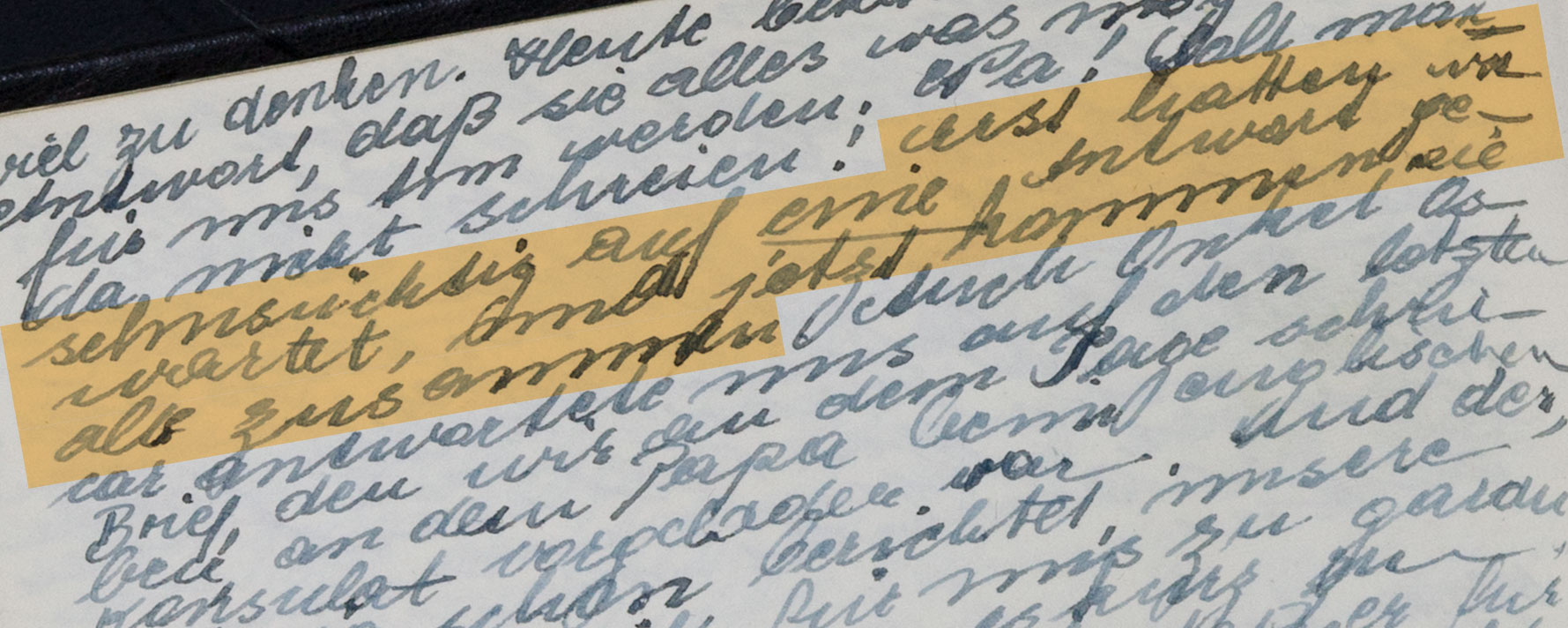

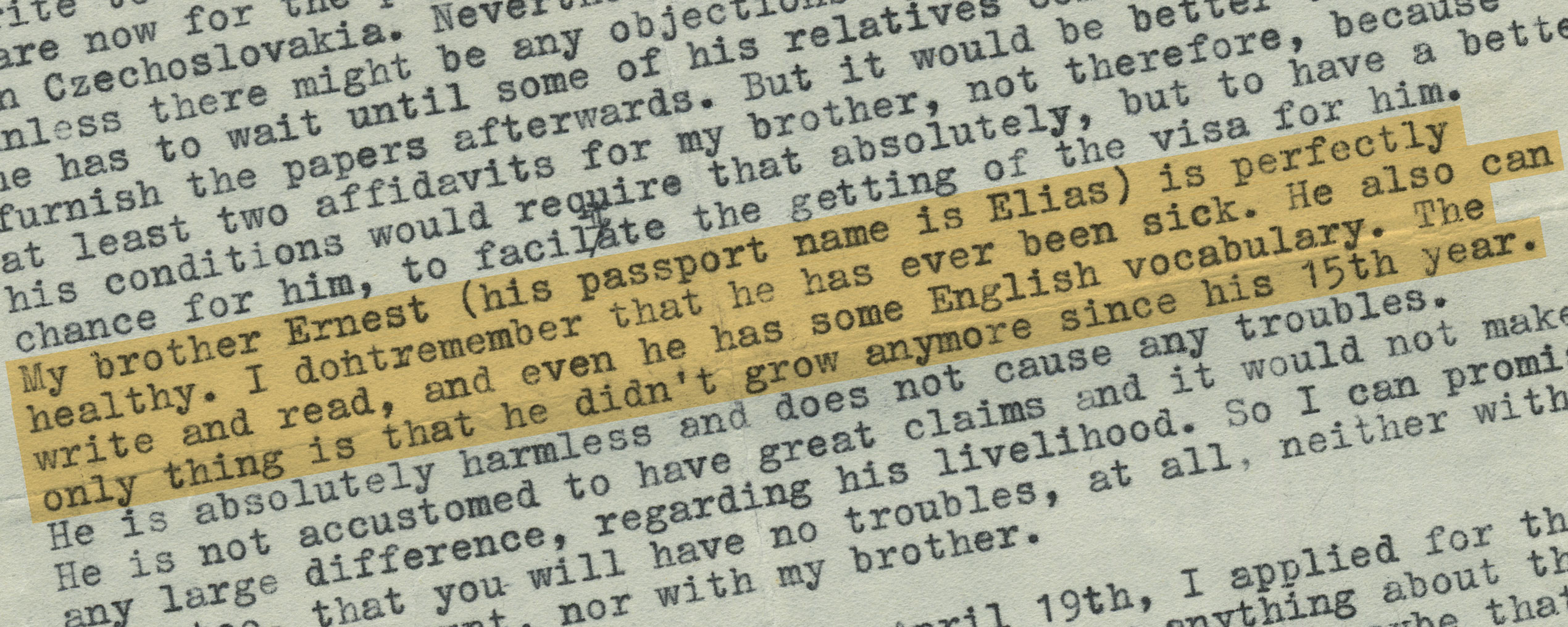

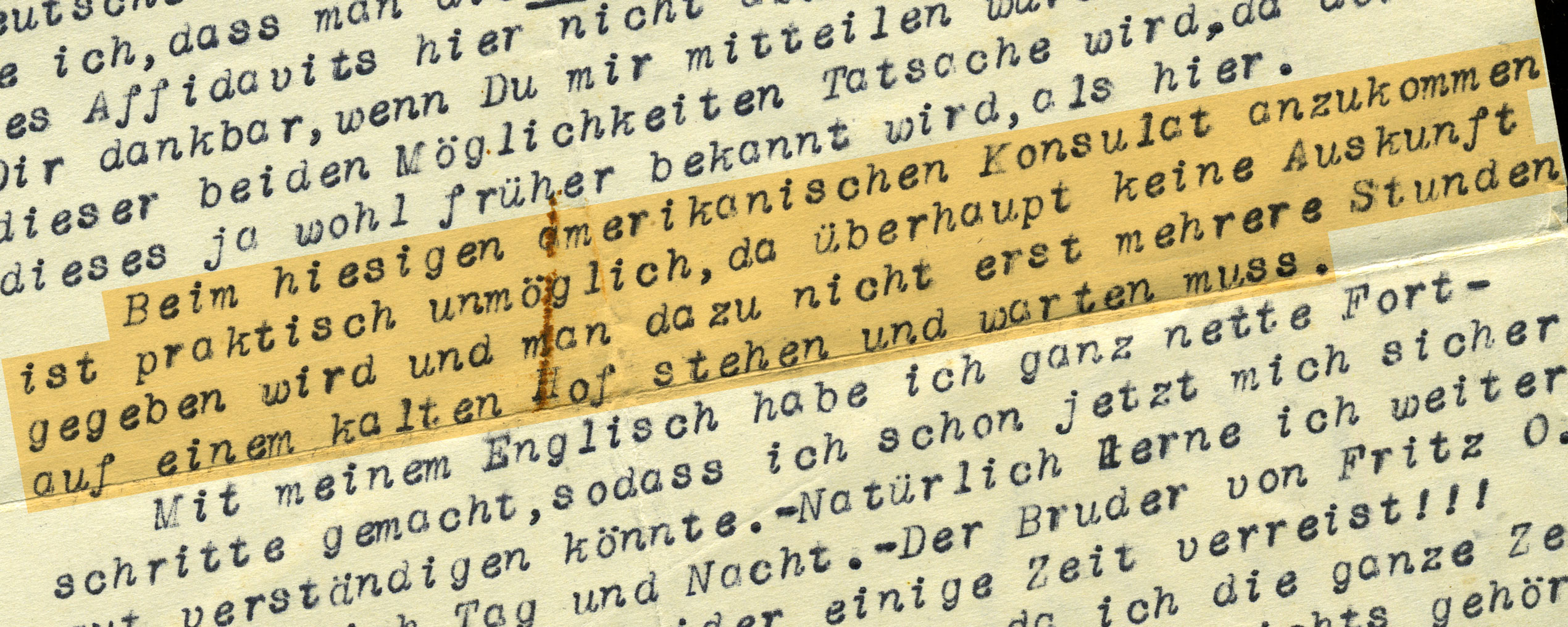

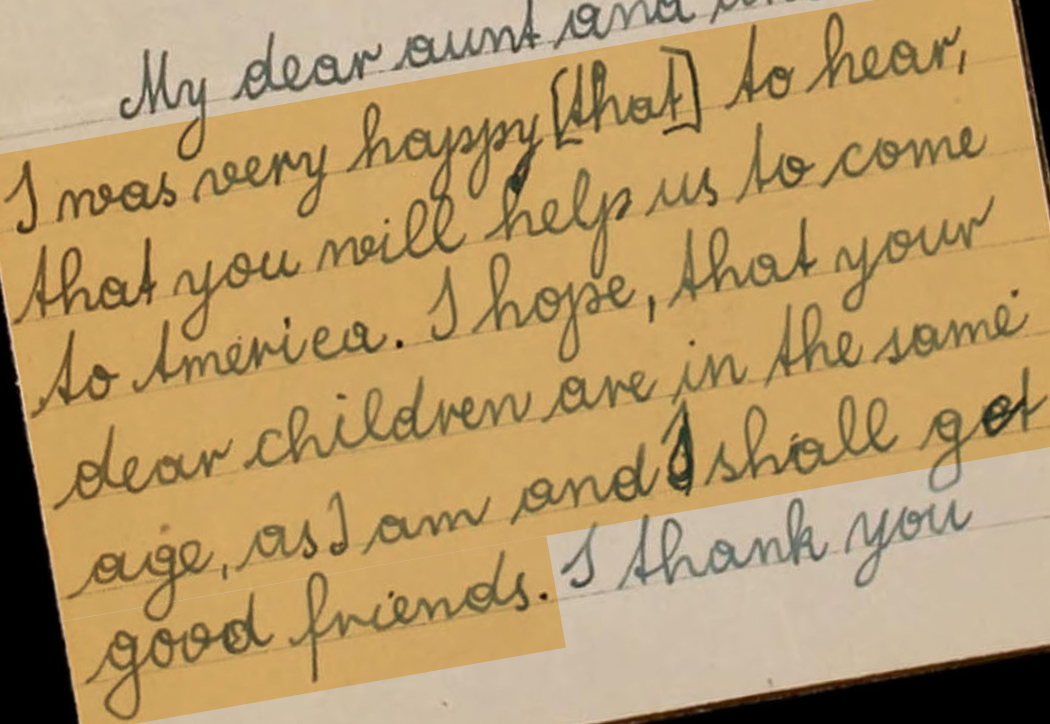

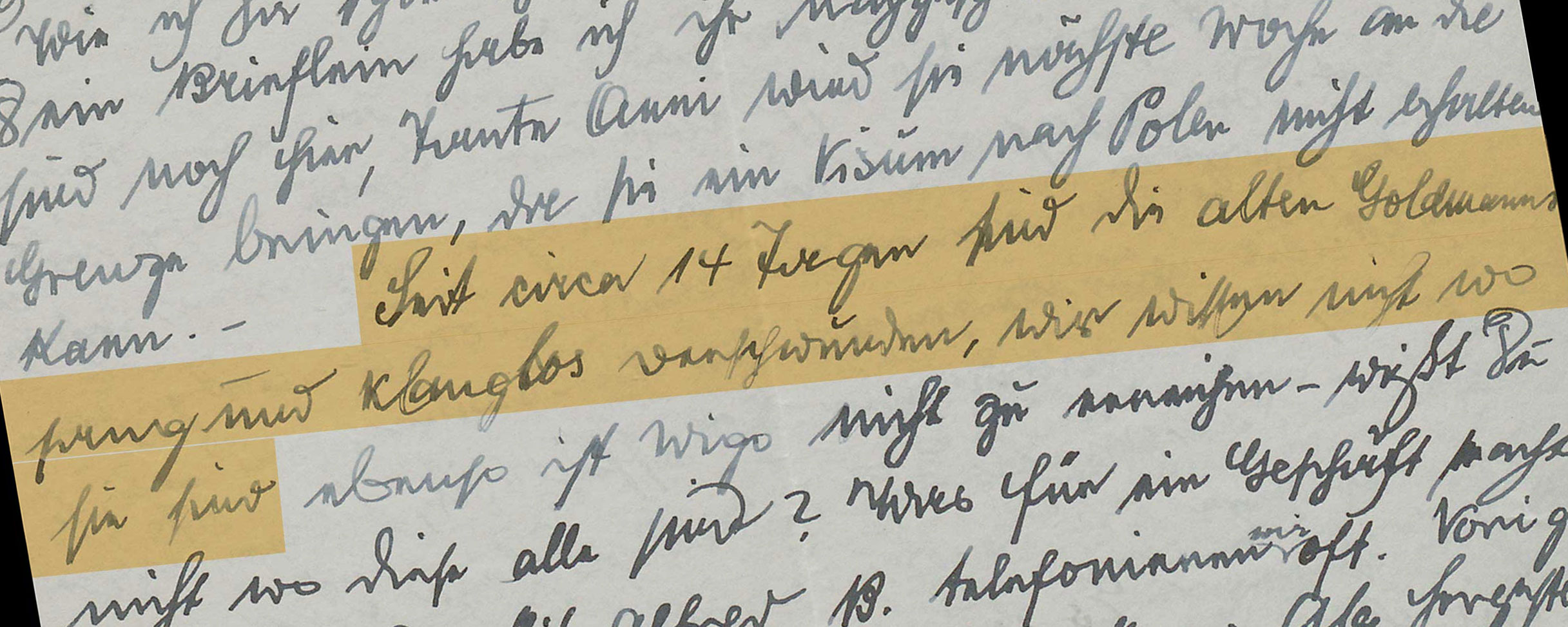

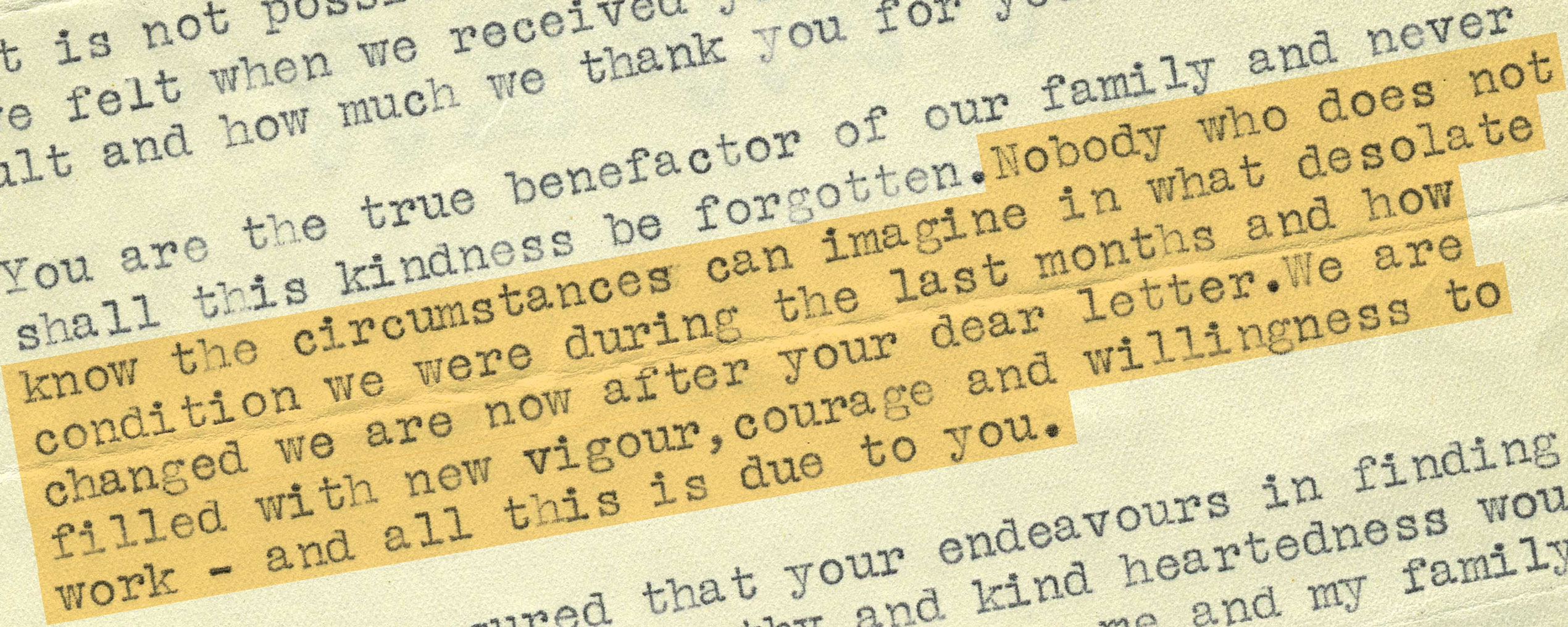

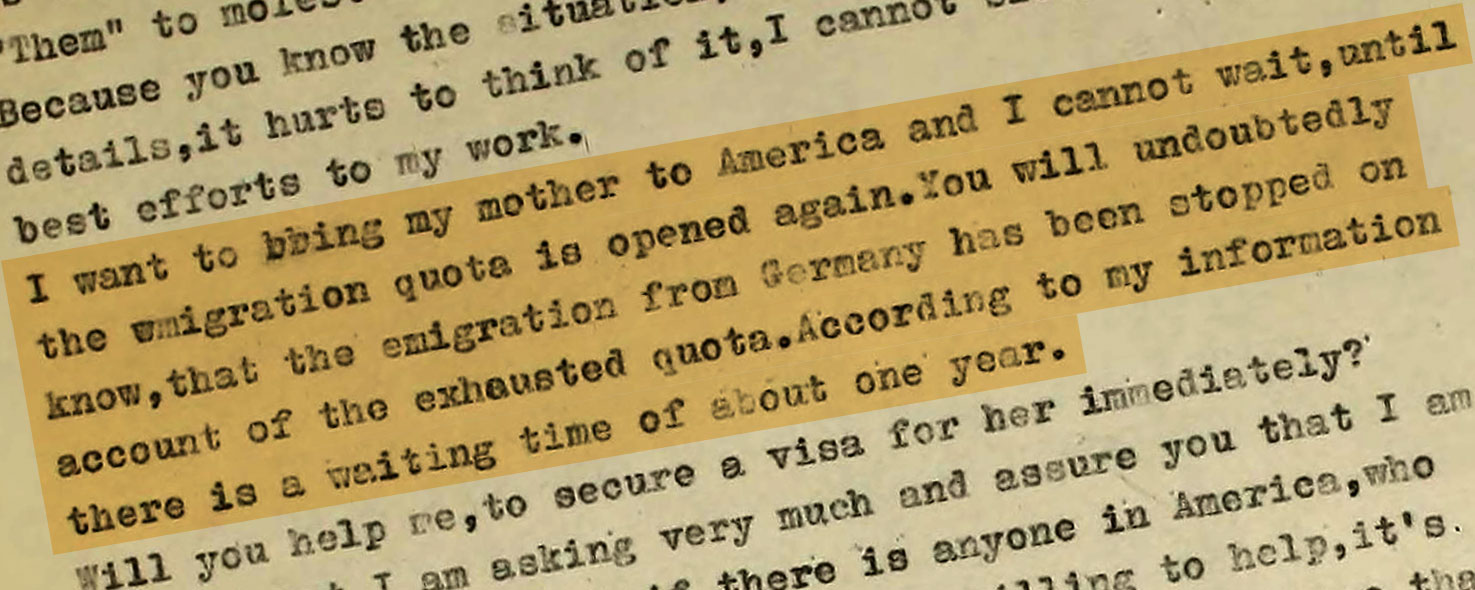

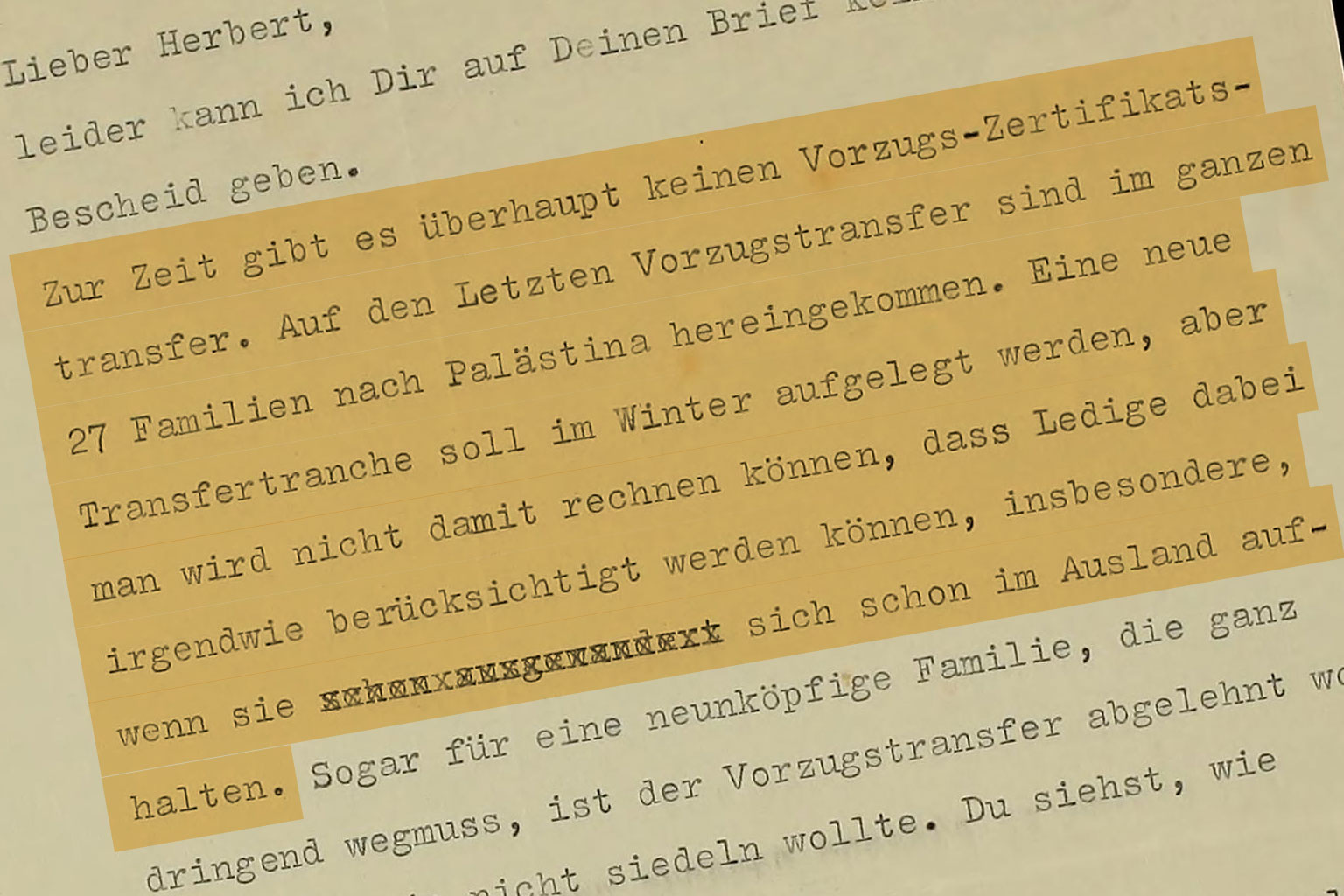

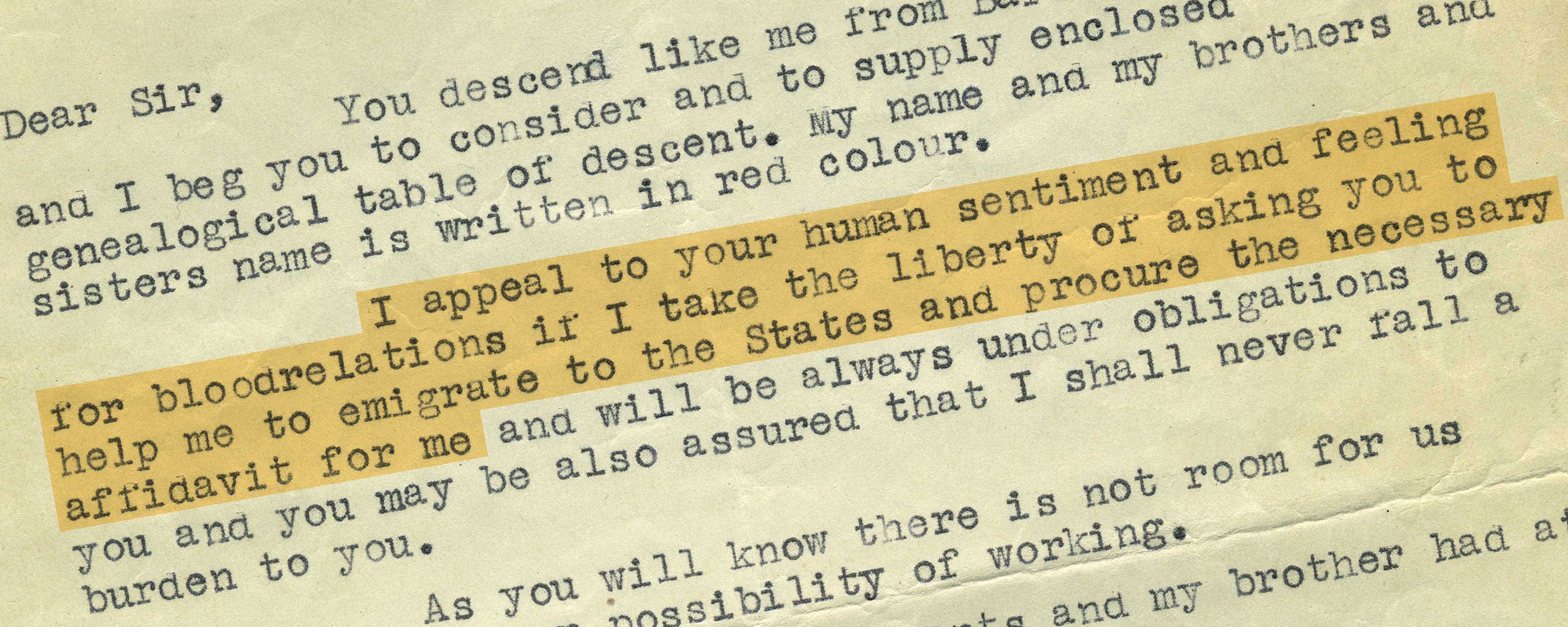

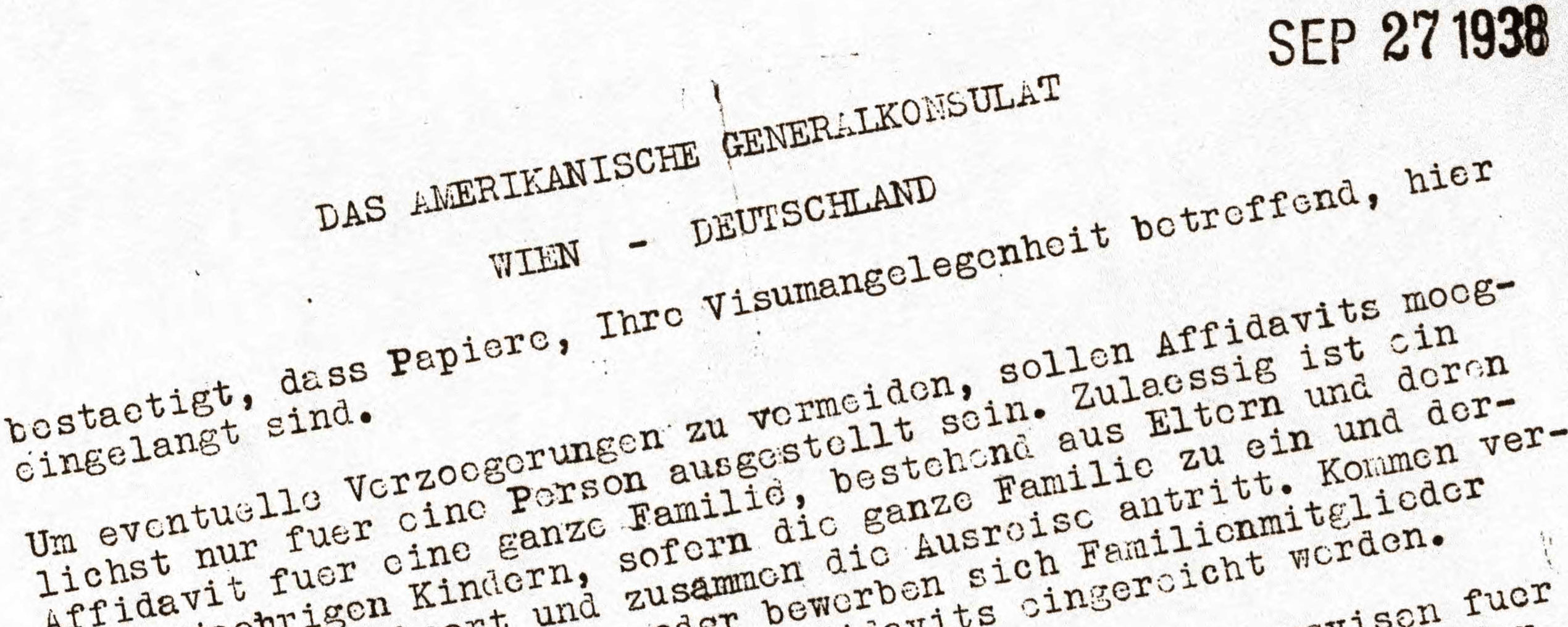

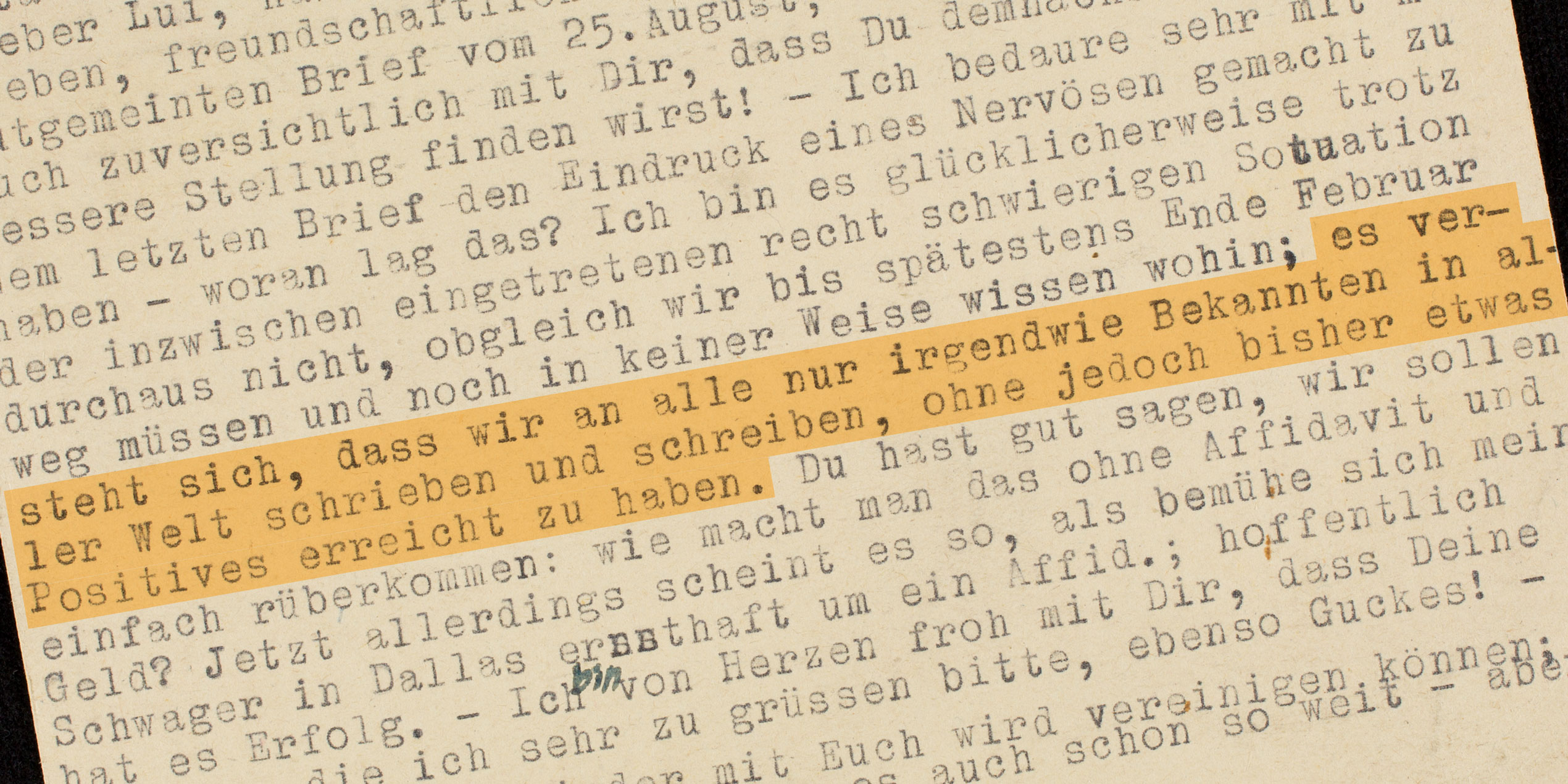

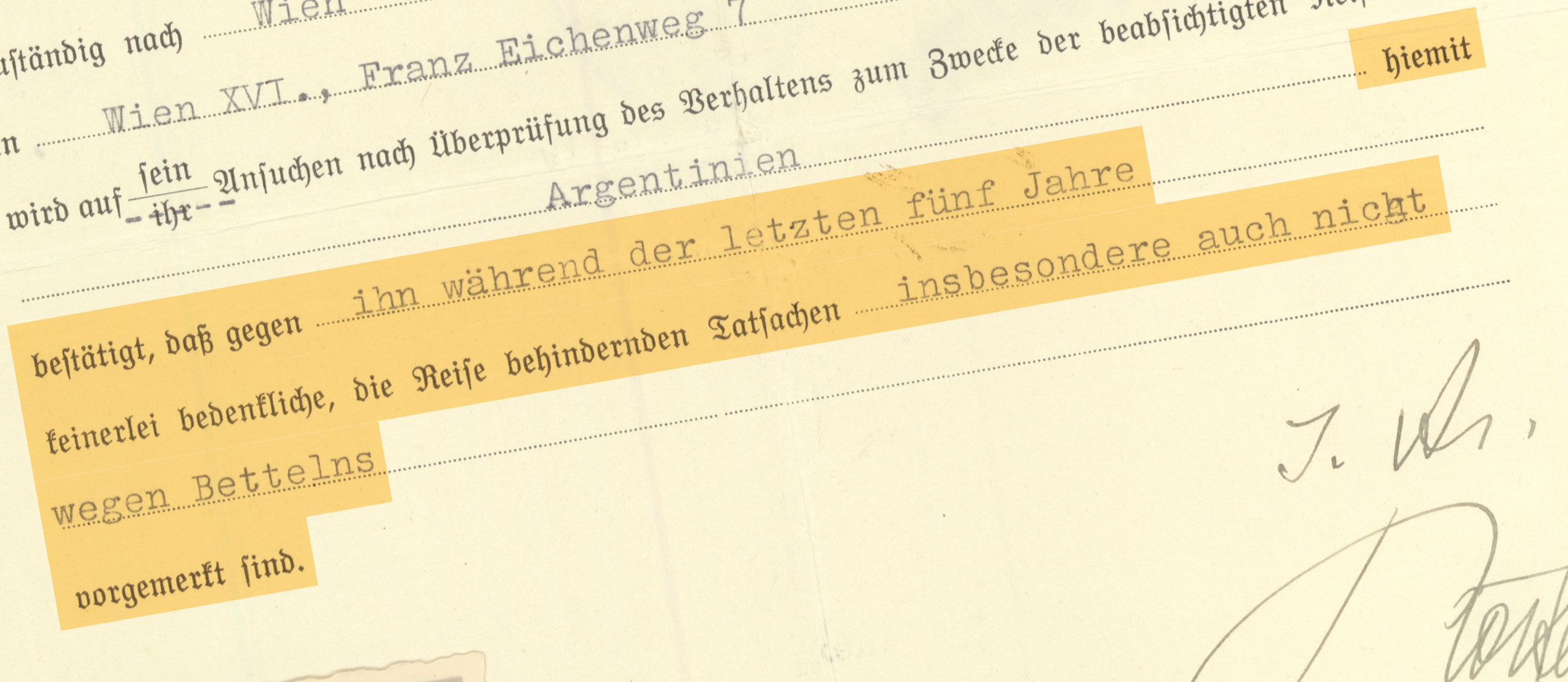

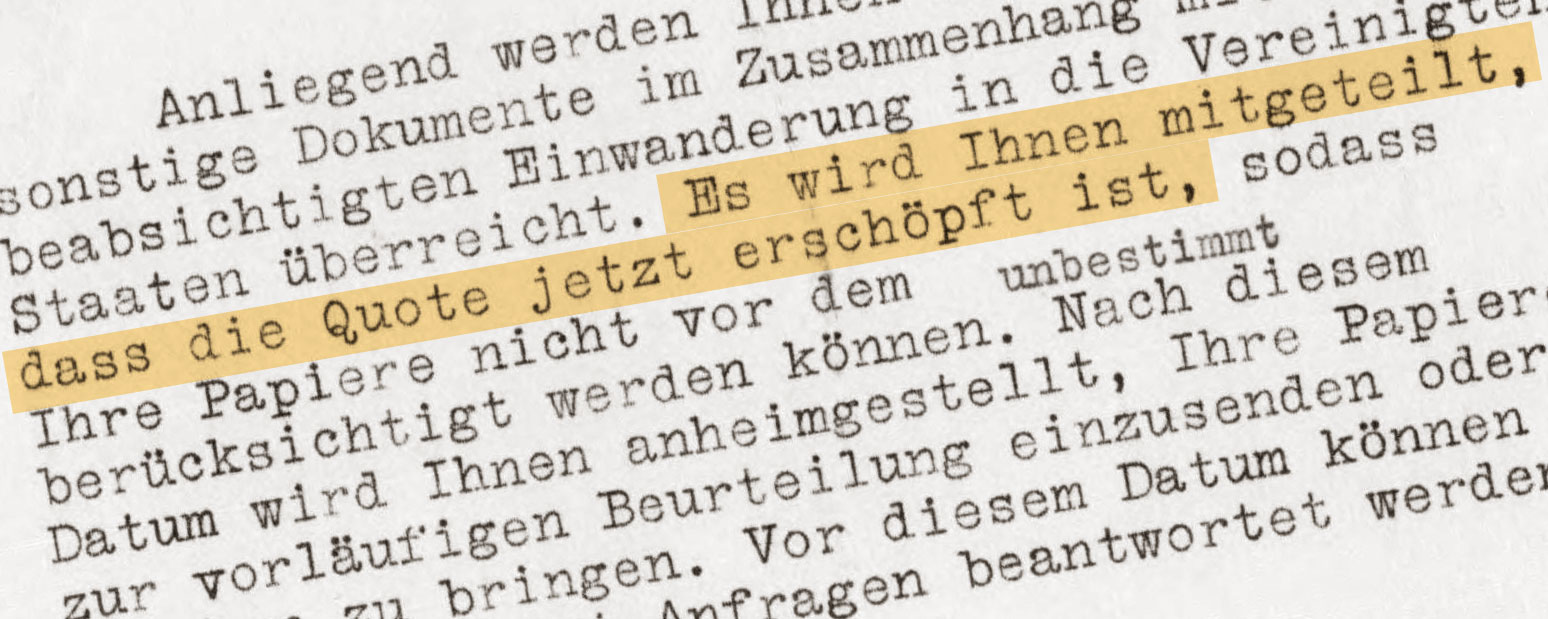

Eine der ersten Amtshandlungen der neuen nationalsozialistischen Machthaber im Jahr 1933 war die Ausschaltung der unabhängigen Presse. Bereits im Februar wurde die Pressefreiheit aufgehoben, ab Oktober wurden nur noch solche Personen zu journalistischen Berufen zugelassen, die politisch zuverlässig waren und „arische“ Abkunft nachweisen konnten. Ernst Feder (geb. 1881), Jurist und einst Ressortleiter für Innenpolitik beim Berliner Tageblatt, genügte keiner dieser Anforderungen. Im Pariser Exil nahm er als einer der Gründer der Exilzeitung „Pariser Tageblatt“ (1933-36) und als Freischaffender seine journalistische Tätigkeit wieder auf. Auf den Seiten seines Tagebuches behandelt er eine Fülle von Themen, vom Persönlichen bis hin zum Philosophischen und Politischen. Unter seinen Freunden und Mit-Exilanten war der Gynäkologe und Endokrinologe Dr. Selmar Aschheim (geb. 1878). Wie Feder am 30. Dezember in seinem Tagebuch notiert, suchte der berühmte Arzt und Wissenschaftler nach alternativen Einkommensquellen, für den Fall, dass ihm die Möglichkeit verweigert würde, in Frankreich zu praktizieren. Besonders ältere Auswanderer hatten oft große Widerstände zu überwältigen, um im Ausland wieder Fuß zu fassen. Sprachbarrieren und Zulassungsprüfungen, für die Jahrzehnte der Berufspraxis nicht als Ersatz betrachtet wurden, erschwerten die Situation zusätzlich.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Ernst Feder, AR 7040 / MF 497

Original:

Archivbox 1, Tagebuch, Bd. 13, 1938