Tel Aviv, Bauhaus, und „Die Große Illusion“

Die Ben-Jehuda-Straße in Tel Aviv

Tel-Aviv

Diese Ansicht der Ben-Jehuda-Straße in Tel-Aviv zeigt im Hintergrund einige der typischen Gebäude, denen es den Beinamen „Die weiße Stadt“ verdankt: Seit 1933 und besonders nach dem Inkrafttreten des „Reichsbürgergesetzes“ 1935 hatten sich Architekten im Land angesiedelt, die zum Teil im Bauhaus ausgebildet worden waren und nun Tel-Aviv ihren Stempel aufdrückten – entweder durch eigene Schöpfungen oder durch ihren Einfluss auf Kollegen. Dominiert wird das Foto durch das Migdalor-Gebäude, das 1935 errichtet wurde und das erste klimatisierte Kino der Stadt beherbergte. Auf der Außenwand ist Werbung für Jean Renoirs 1937 entstandenen Film „Die große Illusion“ zu sehen, der aufgrund seiner pazifistischen Botschaft in Deutschland verboten war.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

„Tel-Aviv Towns and Villages“, Sammlung Arthur Prinz, AR 5103

Original:

F 27204

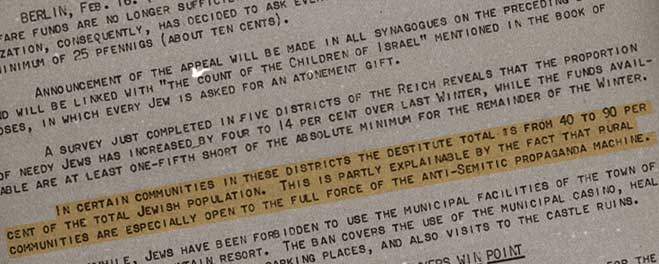

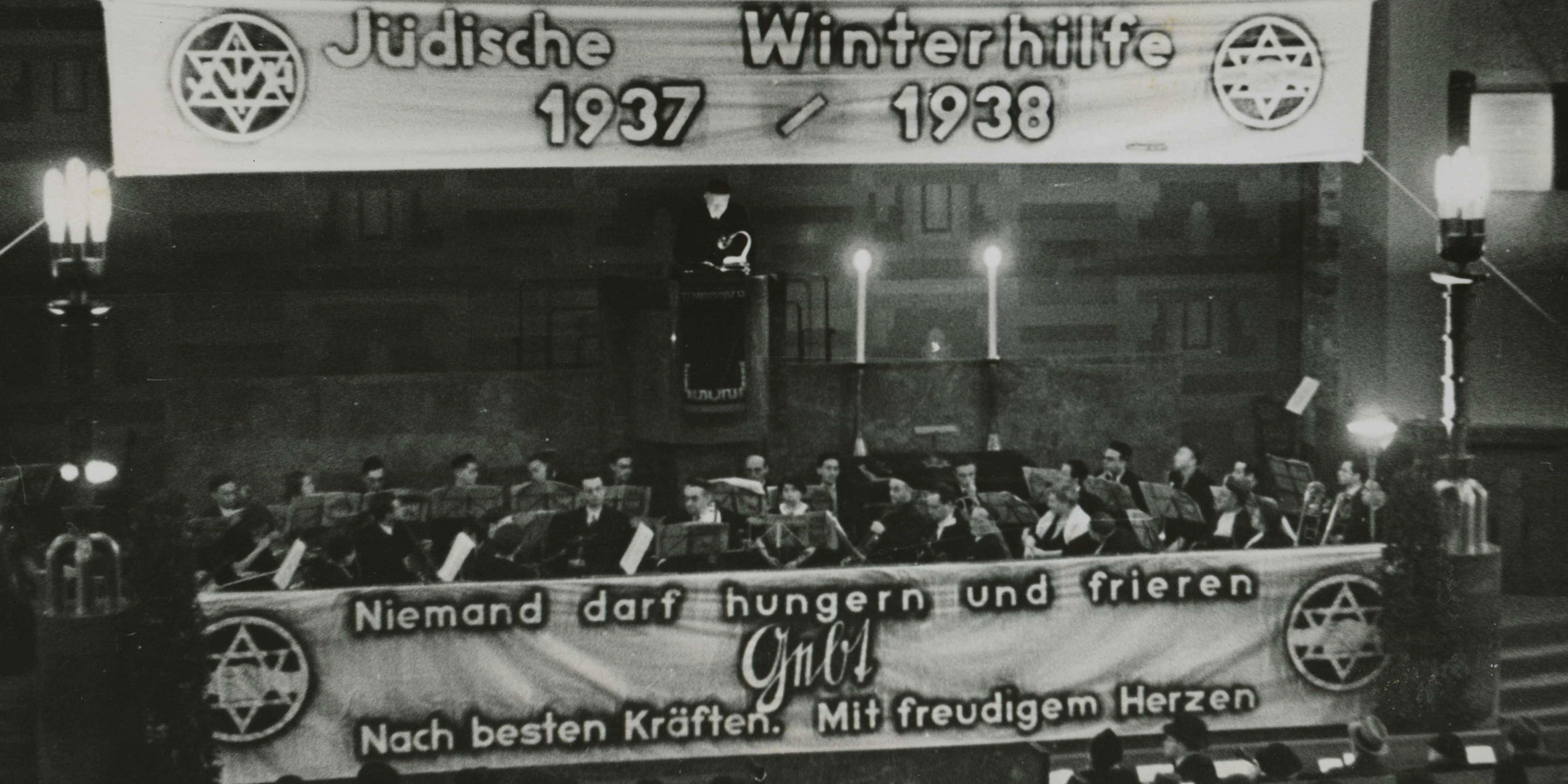

Jahreschronik 1938

Eröffnung des Hafens von Tel Aviv

Eröffnung des Tel-Aviver Hafens. Nationale Fotografische Sammlung Israels.

Der Hafen Tel Avivs wird fertiggestellt und offiziell eingeweiht. Als das arabische Jaffa seinen Hafen 1936 als Gegenreaktion auf die steigende Zahl jüdischer Immigranten schloss, eröffnete Tel Aviv Sha’ar Zion, das Zionstor. Der Hafen operierte die ersten zwei Jahre in begrenztem Umfang. Seine logistische und symbolische Bedeutung für die vor den Nationalsozialisten fliehenden Juden kann jedoch nicht überschätzt werden. Im April 1938 geht nach Monaten der Frachtnutzung der erste Passagier an Land. Zwei Jahre später, als eine Flucht aus Deutschland kaum mehr möglich ist und der Zweite Weltkrieg begonnen hatte, wird der Hafen auschliesslich militärisch genutzt.

Zur Jahreschronik 1938