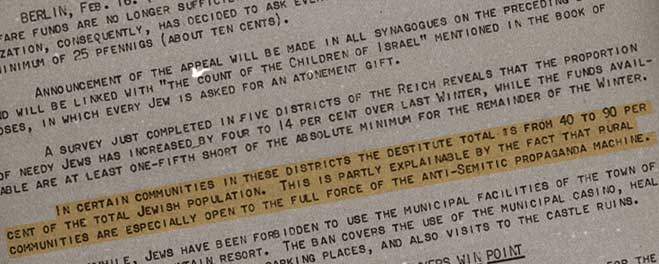

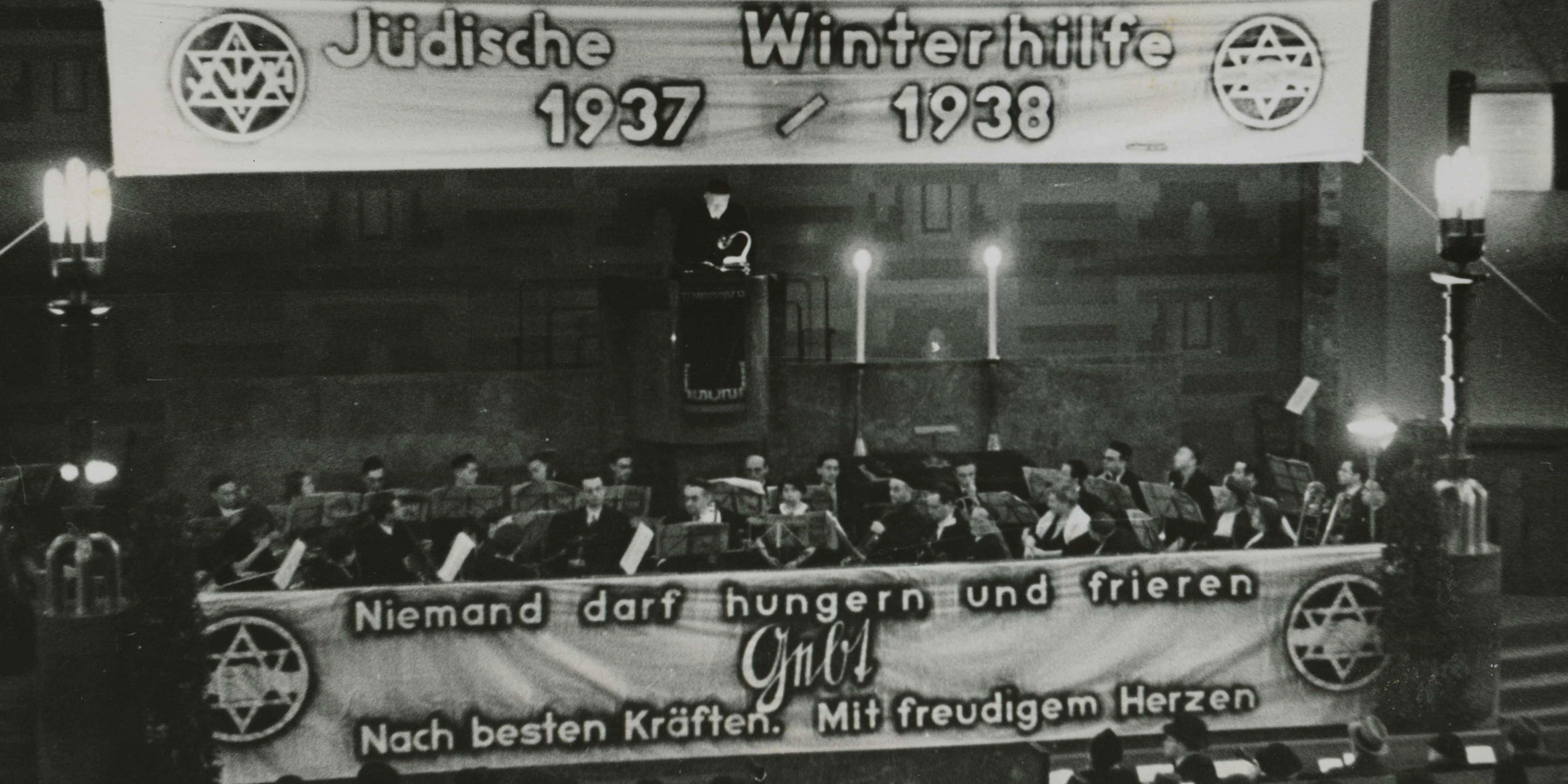

Jüdisches Geschäft

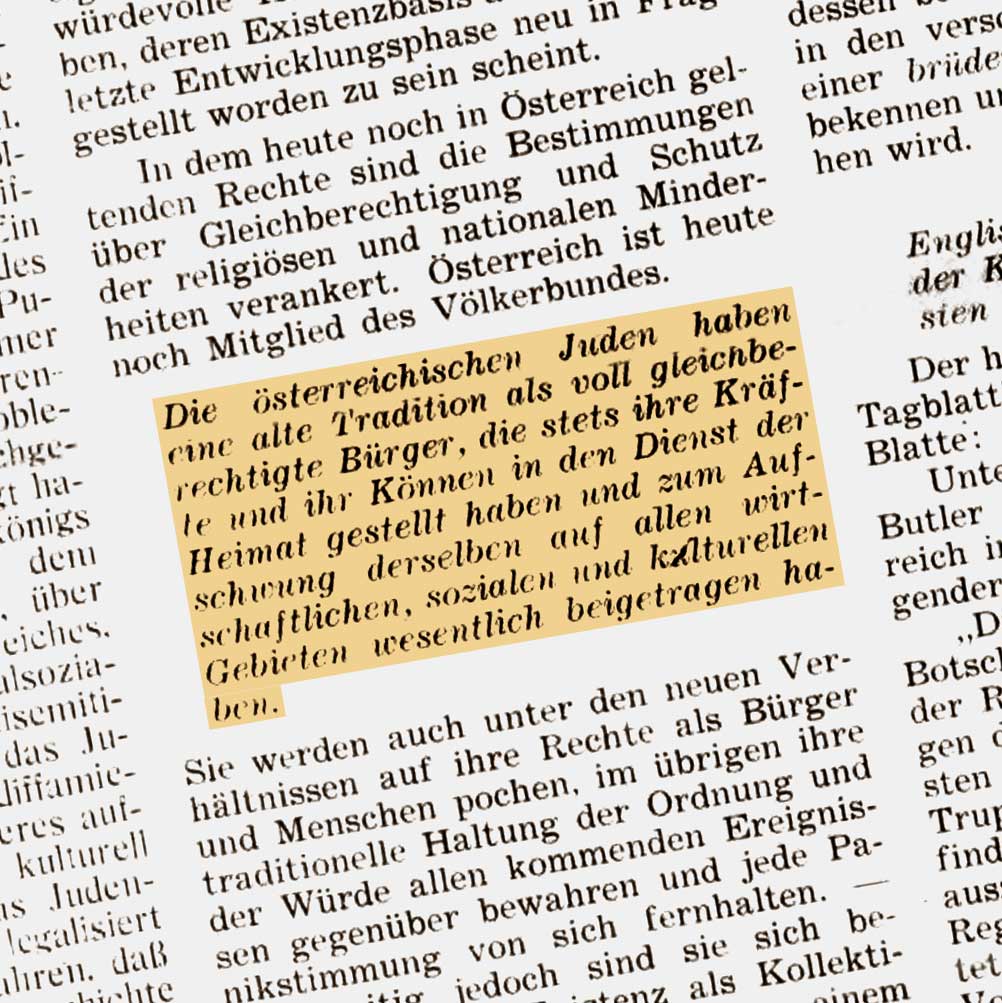

Ausgrenzung in Österreich

Wien

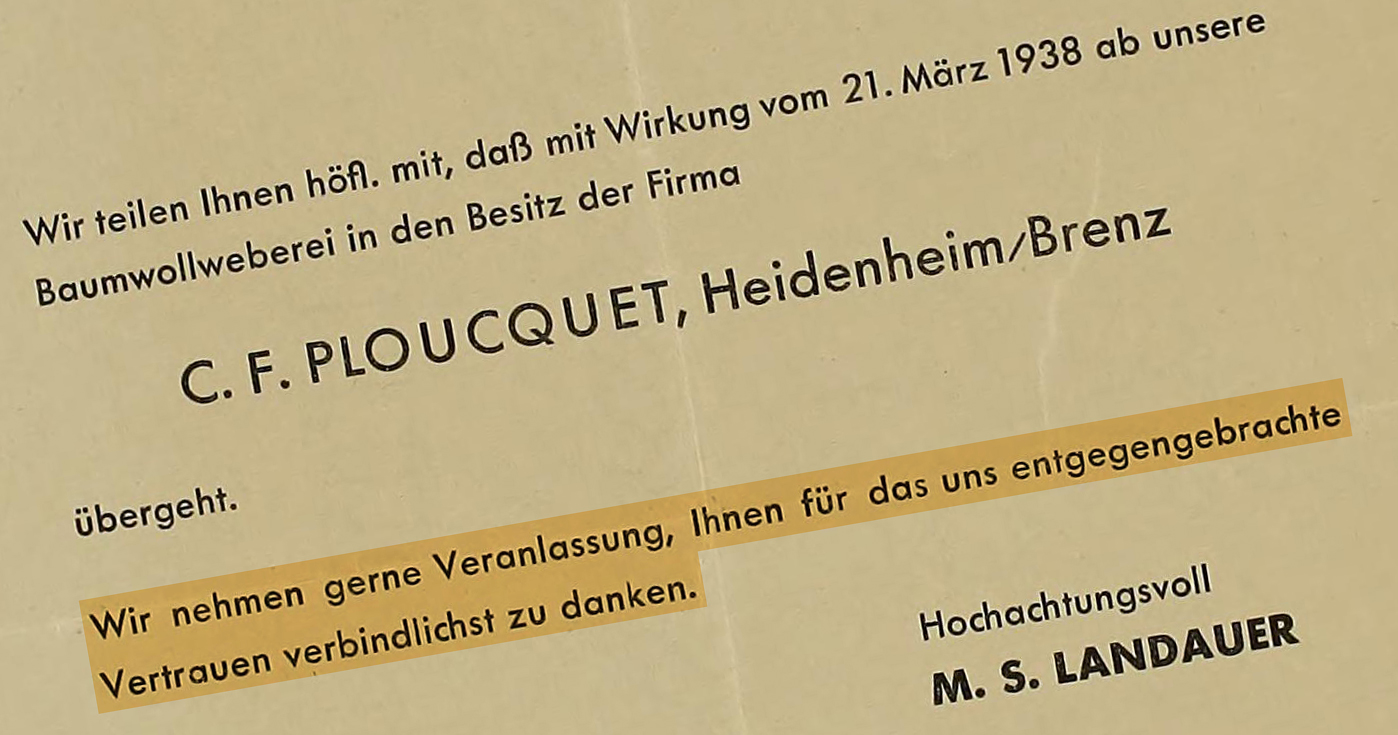

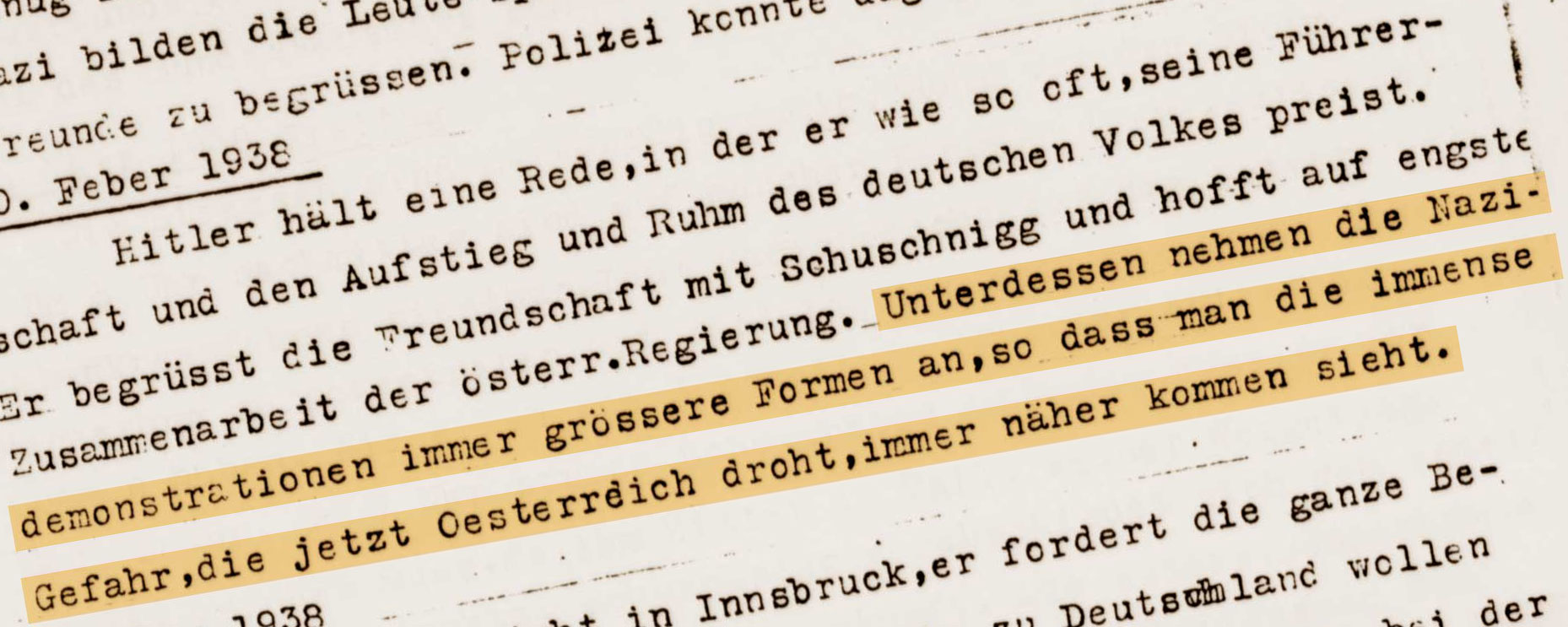

Diese Stereofotografie vom März 1938 zeigt ein Damenwäschegeschäft in Wien, auf dessen Schaufenster ein Aufkleber mit dem Schriftzug „Jüdisches Geschäft“ angebracht wurde. Unmittelbar nach dem vielfach umjubelten Einmarsch der Deutschen Wehrmacht am 12. März in Österreich begann für die dortige jüdische Bevölkerung eine Diffamierung, wie sie deutsche Jüdinnen und Juden bereits seit 1933 erlitten. Das Bild ist Teil der „Sammlung Schönstein“ am Deutschen Historischen Museum. Anfang der 1930er Jahre gründete der Nürnberger Otto Schönstein (1891-1958) seinen „Raumbild-Verlag“, in dem er Alben mit Stereofotografien verlegte. 1937 engagierte sich Heinrich Hoffmann, Hitlers „Leibfotograf“, in dem wirtschaftlich schwächelnden Verlag und nutzte ihn für die Verbreitung von NS-Propaganda.

QUELLE

Institution:

Sammlung:

Stereofotografie eines jüdischen Geschäfts für Damenwäsche in Wien

Original:

Inv. Nr. Schönstein 4207