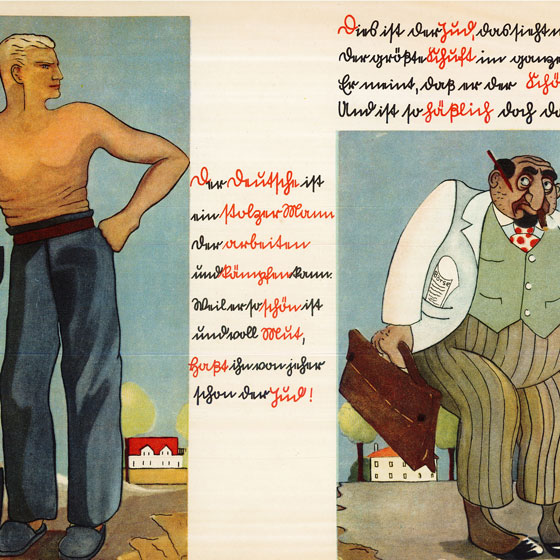

Geraubte Kunst

Nazis als Kunsträuber

Leipzig

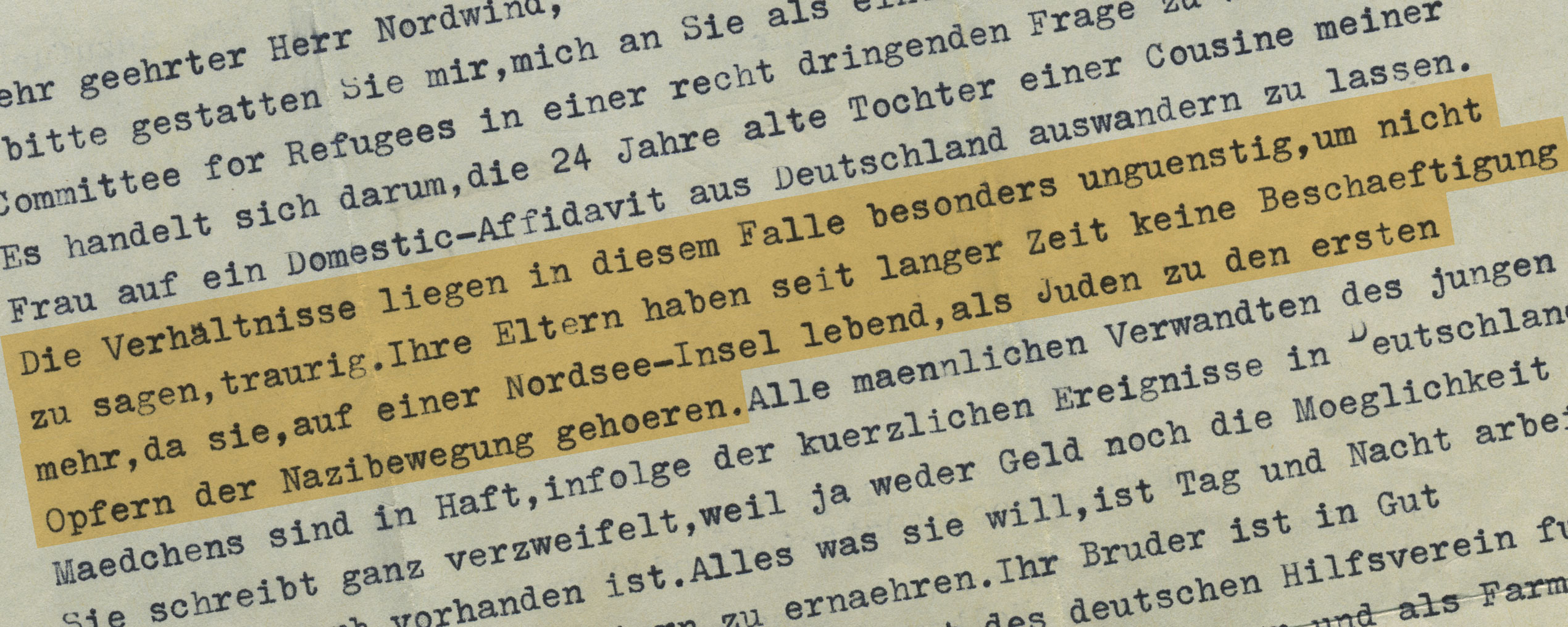

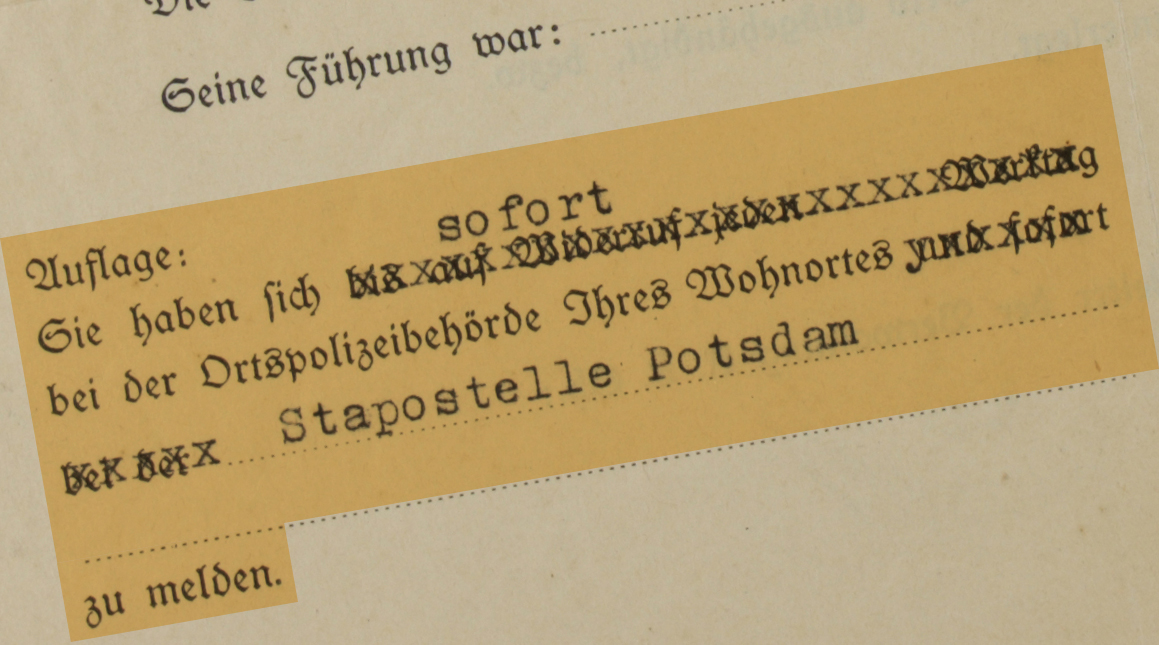

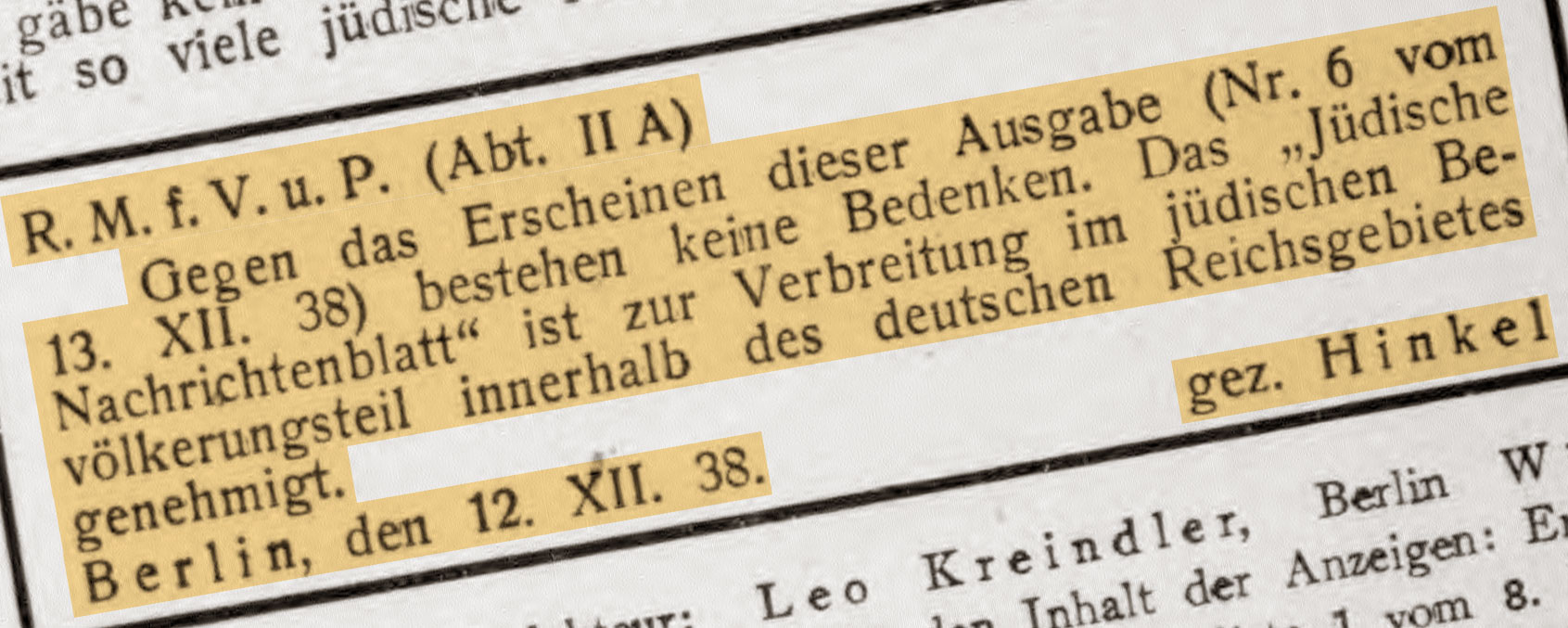

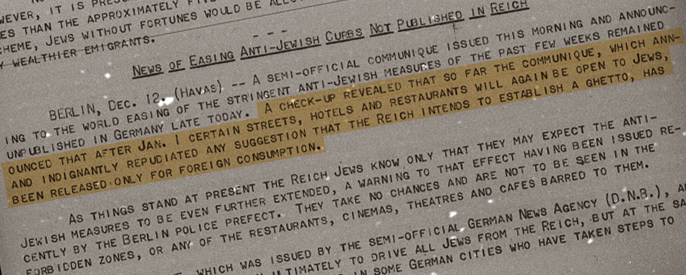

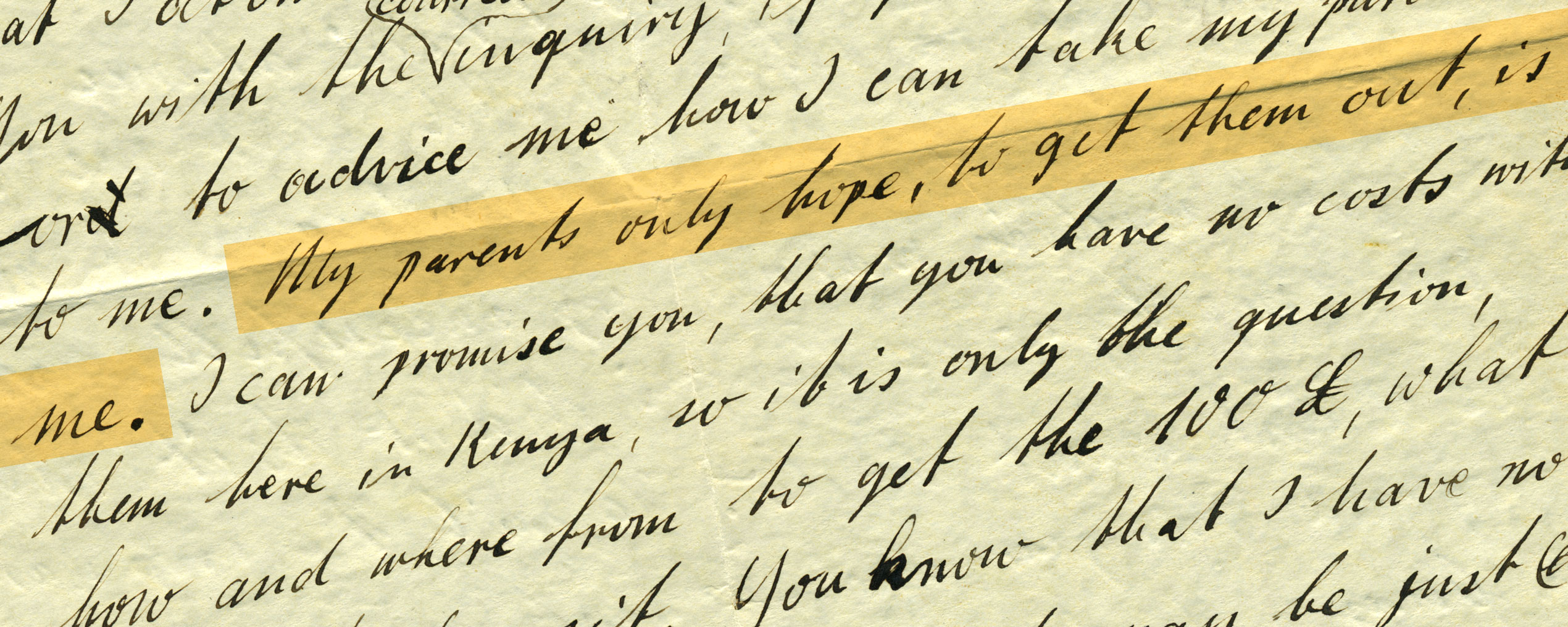

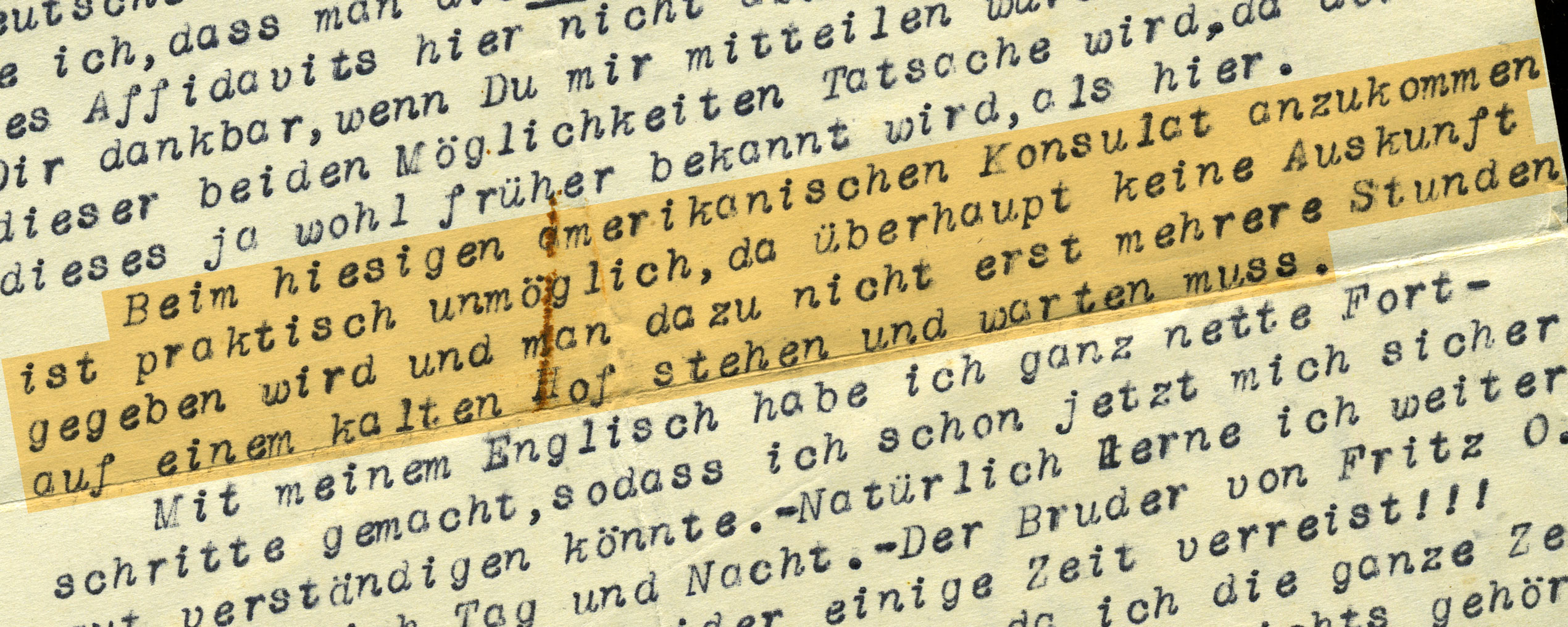

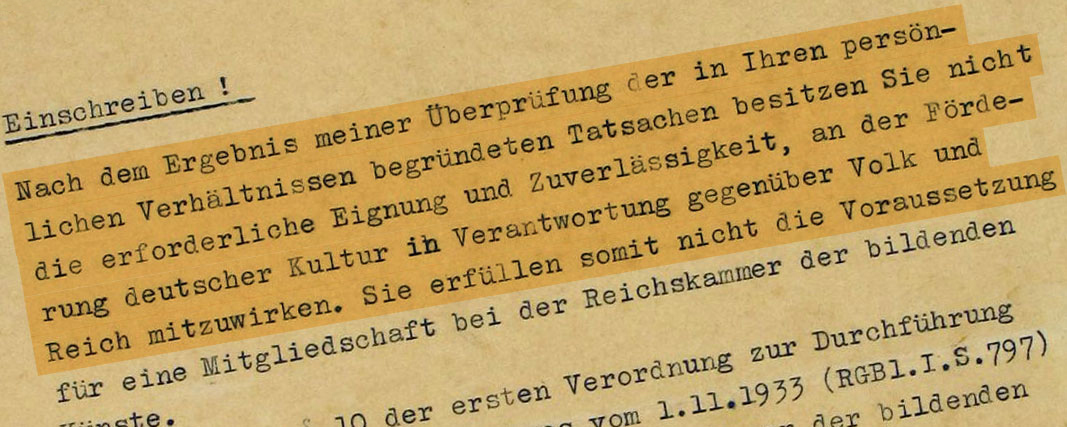

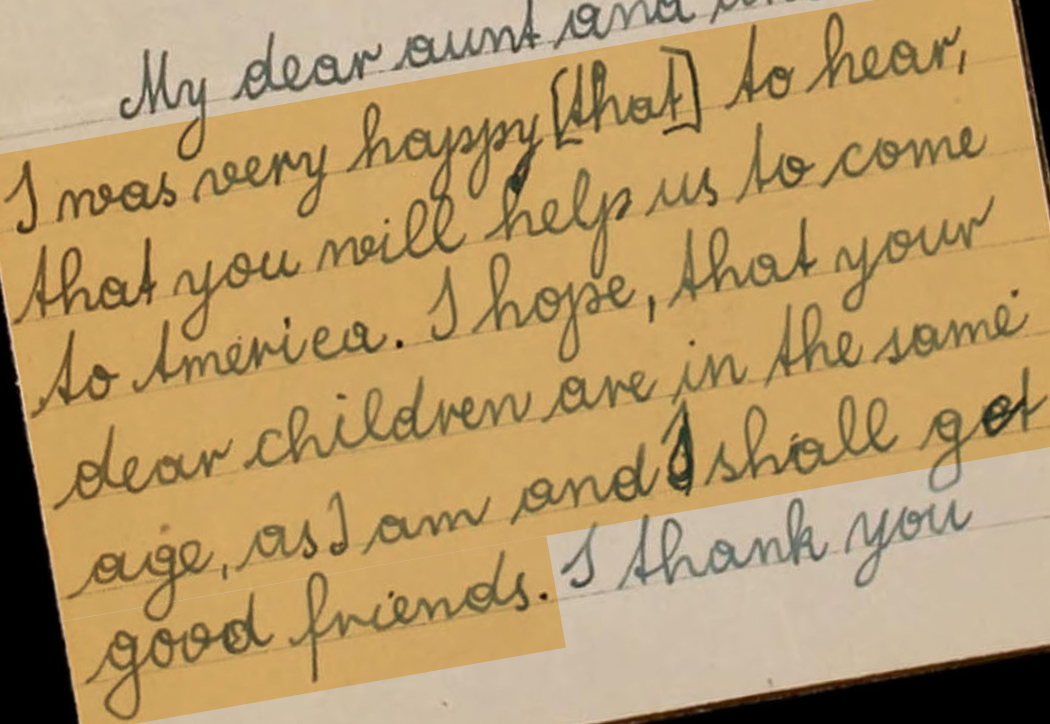

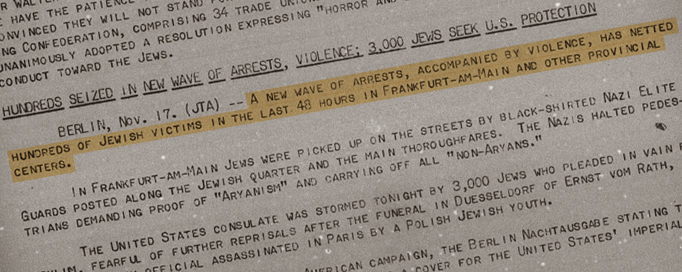

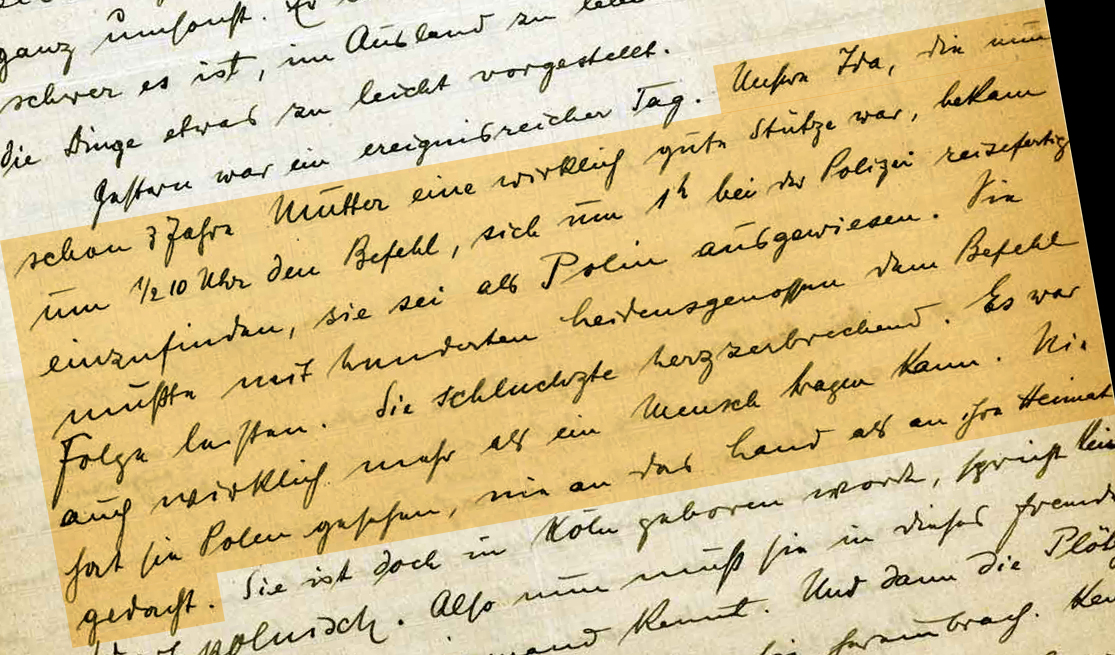

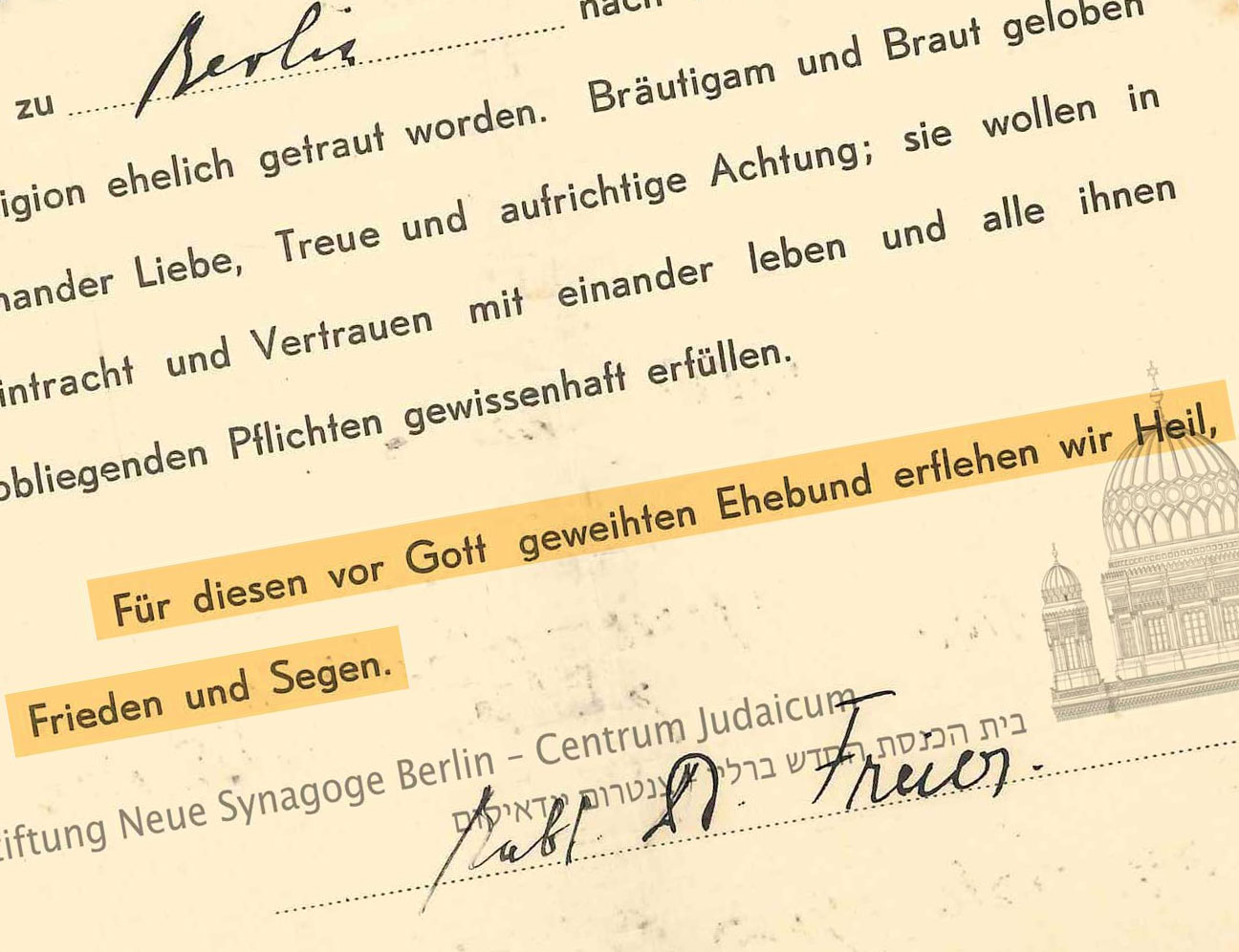

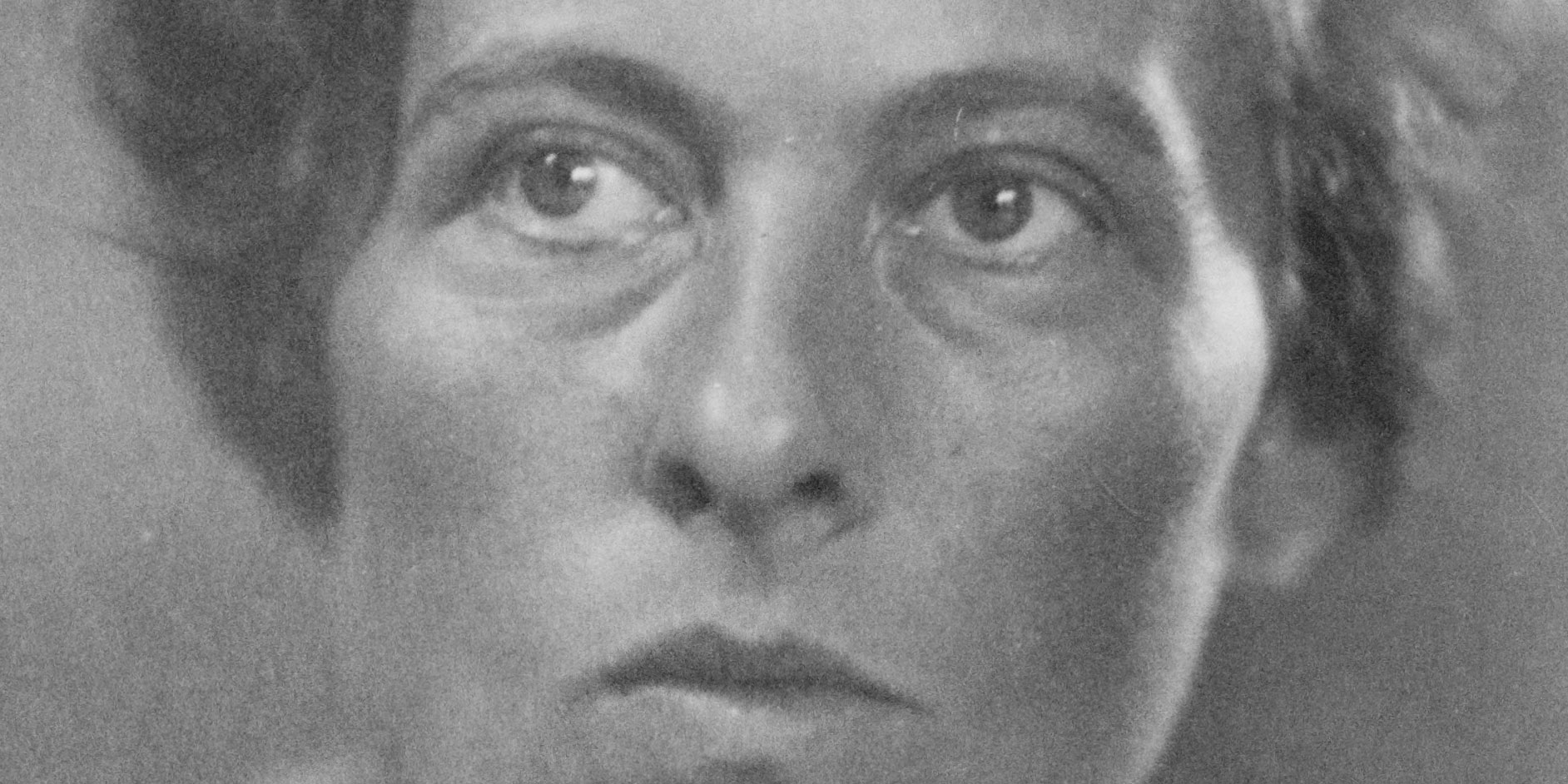

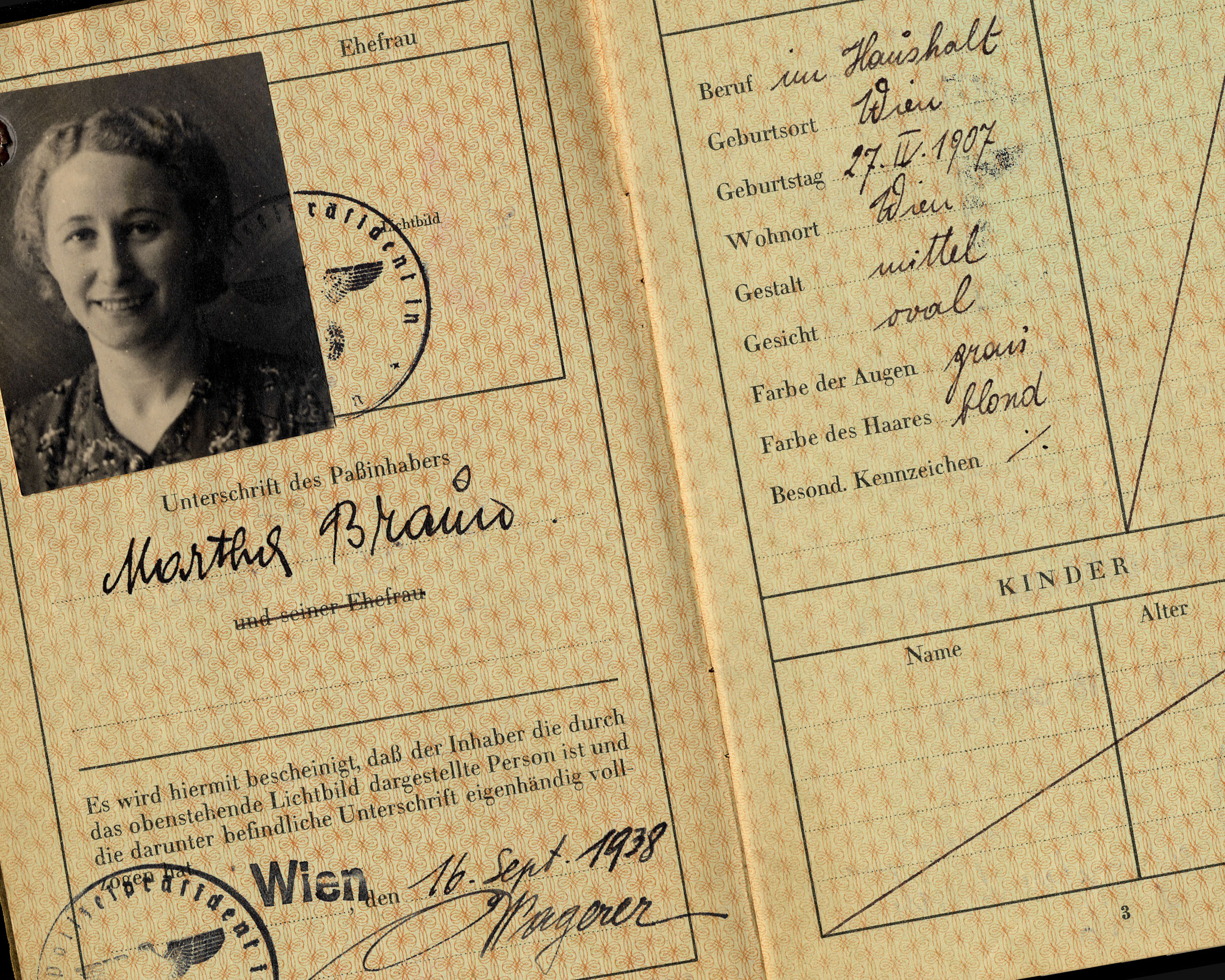

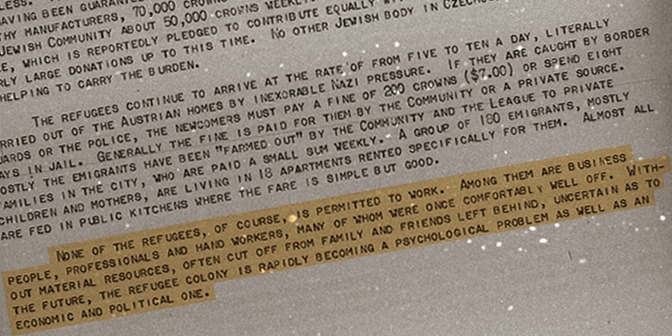

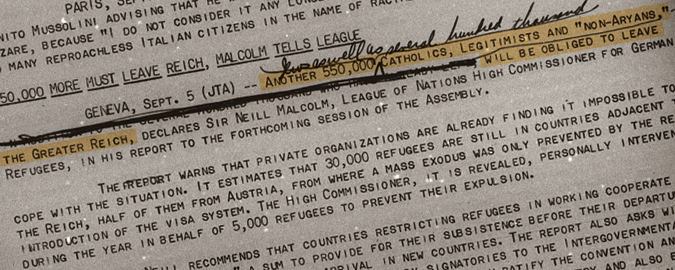

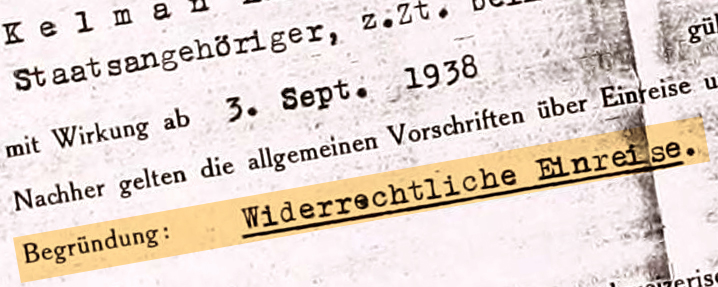

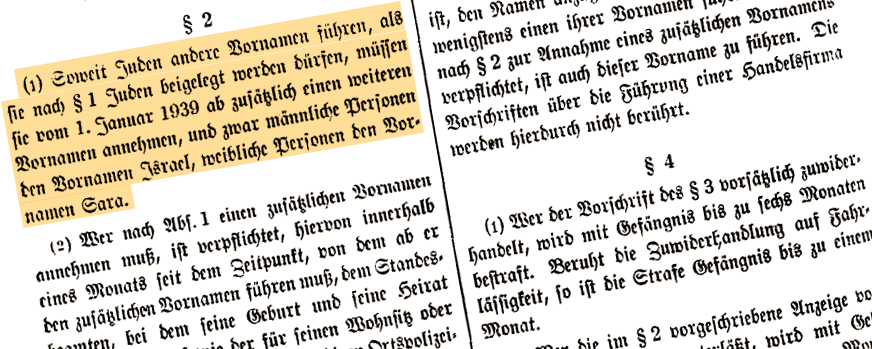

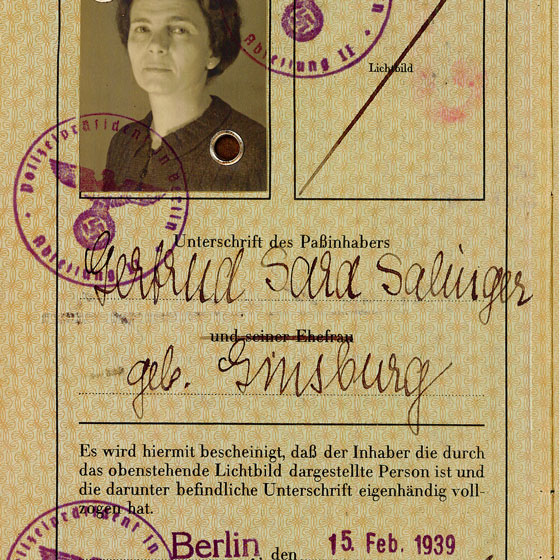

In der Mitte des 16. Jahrhunderts begannen jüdische Pelzhändler, in Leipzig Handel zu treiben. Mehrere Hundert Jahre lang durften sich jüdische Händler nur zur Messezeit in der Stadt aufhalten, trugen aber dennoch maßgeblich zum Wohlstand der Stadt bei. Infolge der rechtlichen Gleichstellung der Juden im 19. Jahrhundert begannen jüdische Pelzhändler, sich in Leipzig niederzulassen, besonders auf dem Brühl. Mit der Zeit trugen Juden dazu bei, Leipzig zu einem Zentrum des internationalen Fellhandels zu machen. Nach 1933 flohen viele jüdische Pelzhändler in andere Zentren des Gewerbes im Ausland. Siegmund Fein, geboren in Leipzig im Jahr 1880, lebte 1938 noch immer in Leipzig. Die Qualen des Ehepaars Fein unter den Nazis kulminierte während der Novemberpogrome. Siegmund Fein wurde vom 11. bis zum 30. November im KZ Buchenwald festgehalten und schwer misshandelt. Nach seiner Freilassung wurde ihm angemessene ärztliche Fürsorge verweigert. Am 20. Dezember floh er nach Brüssel. Das hier gezeigte Gemälde Anselm Feuerbachs, „Mädchenkopf“, wie auch andere Kunstwerke aus dem Besitz des Ehepaars Fein, wurde von den Nazis konfisziert.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Anselm Friedrich Feuerbach, Portrait of a Young Italian Woman, in Fein Family Collection, AR 25171

Original:

2004.27