Wir sehen uns in Genf

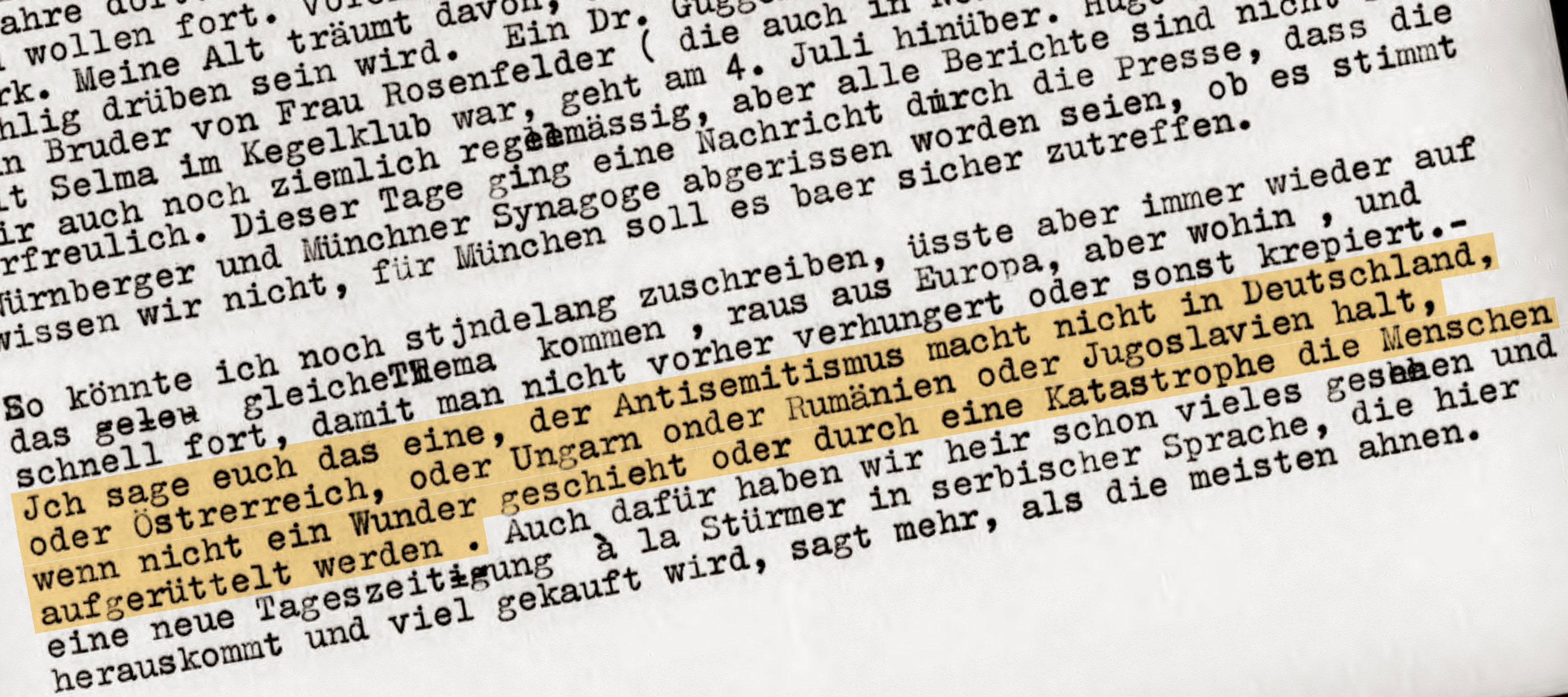

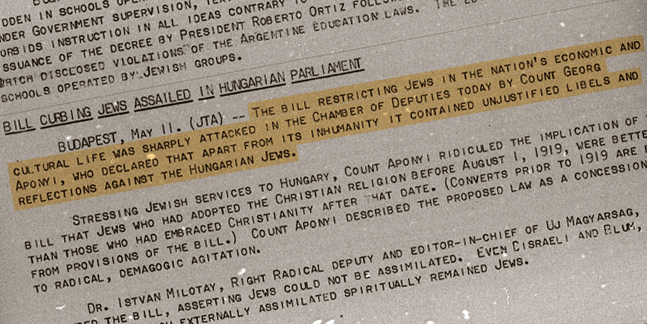

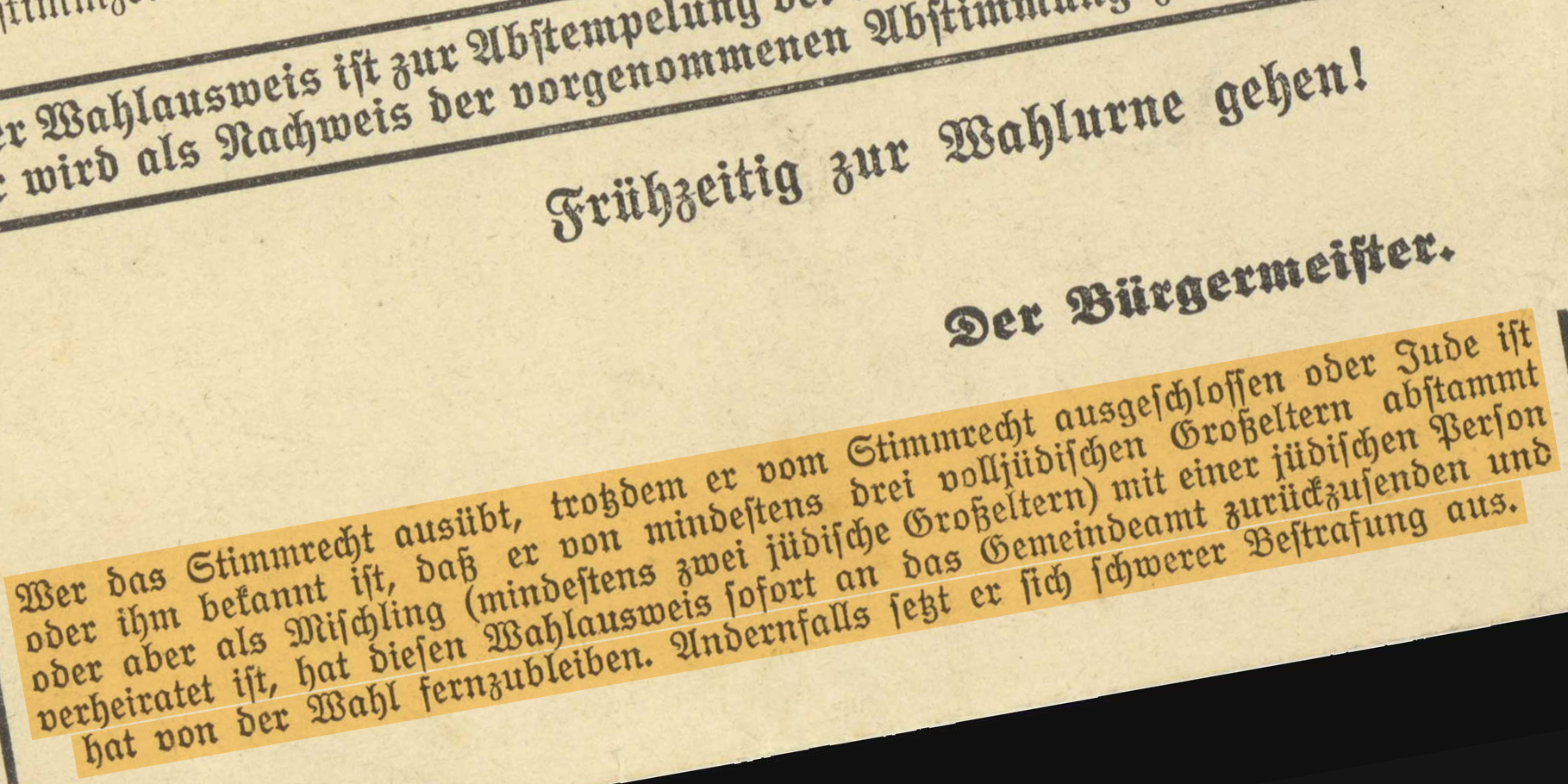

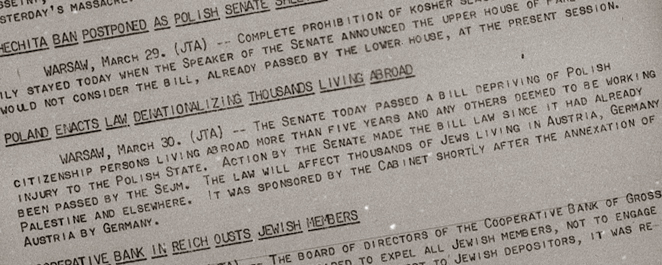

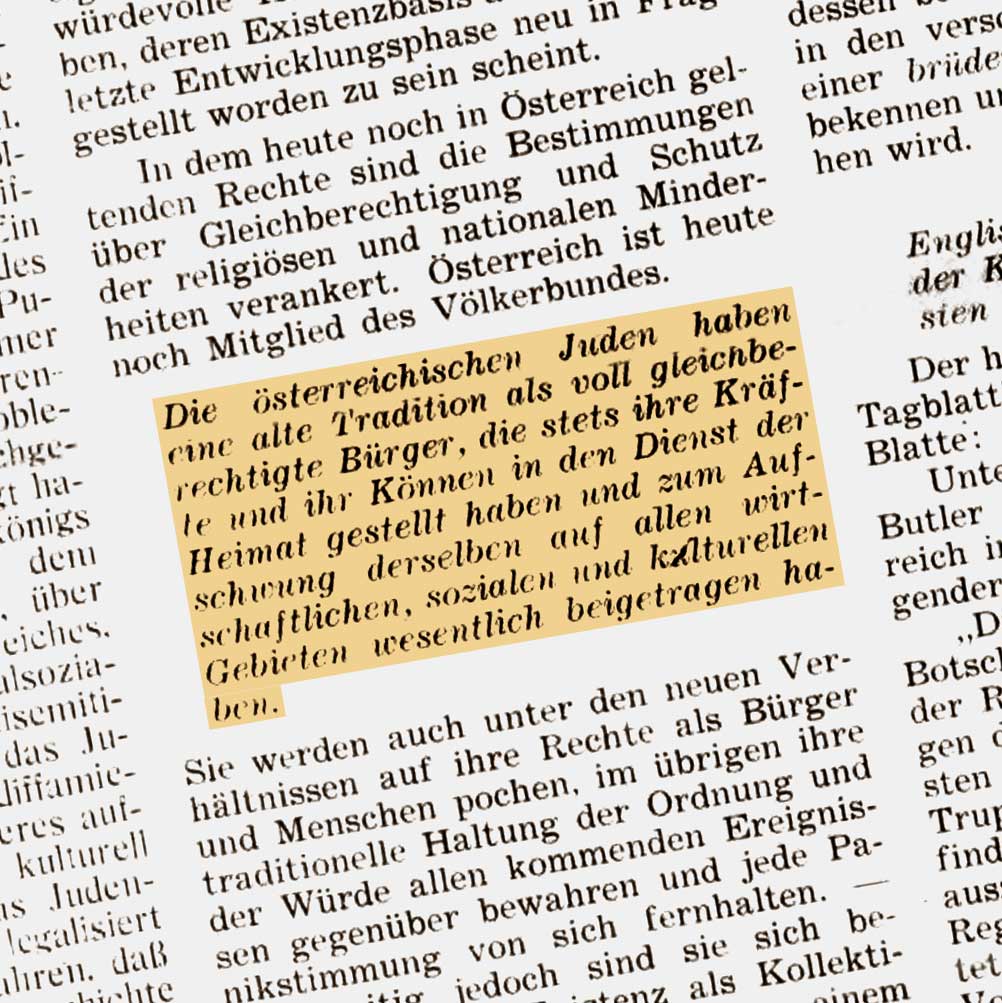

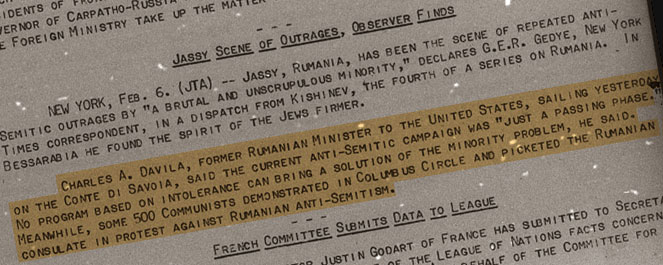

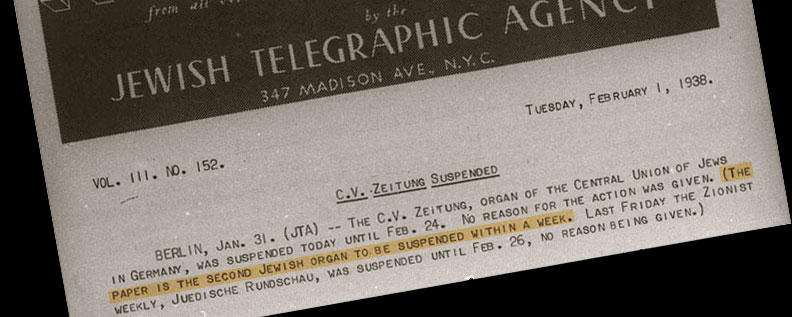

Mit neuen Rassengesetzen ist Rom keine Option mehr für Anneliese

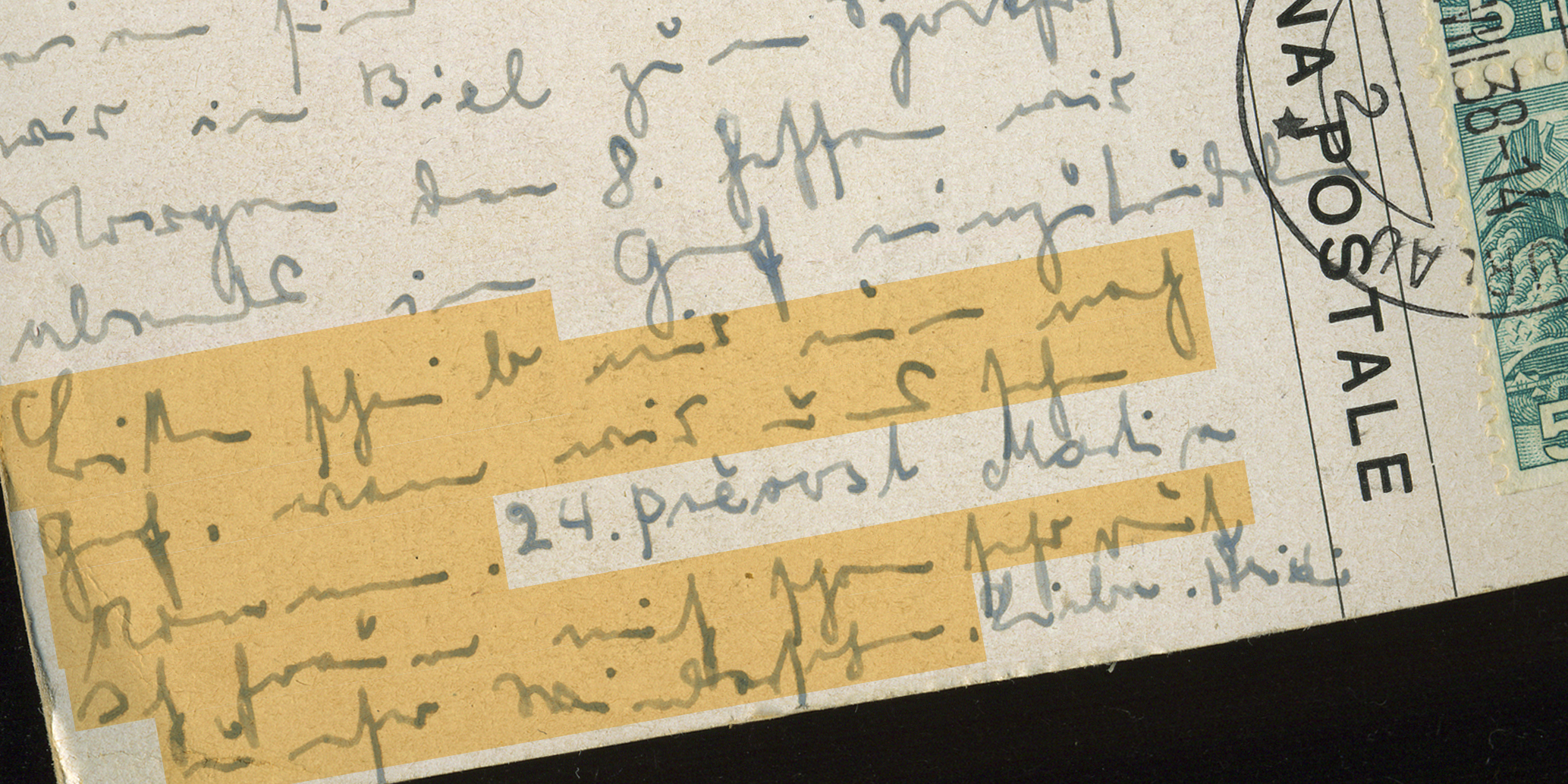

„Bitte schreib mir nur nach Genf, wann wir uns sehen können. Ich freue mich schon sehr auf unser Wiedersehen.“

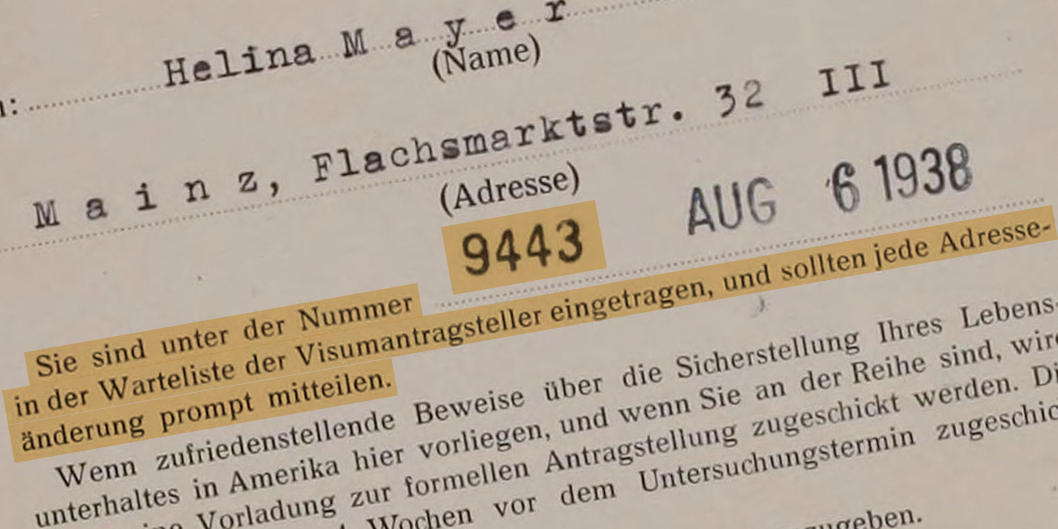

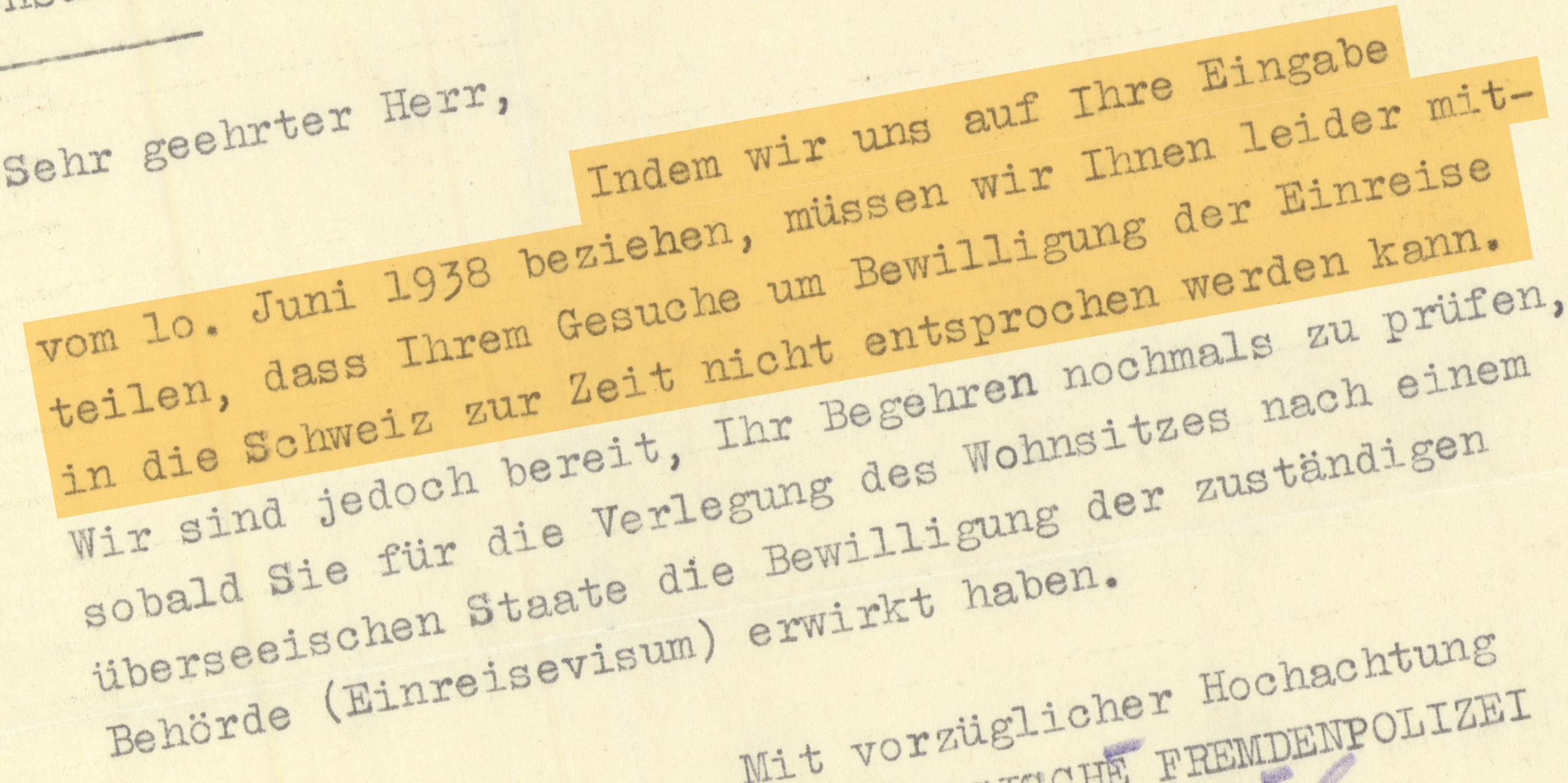

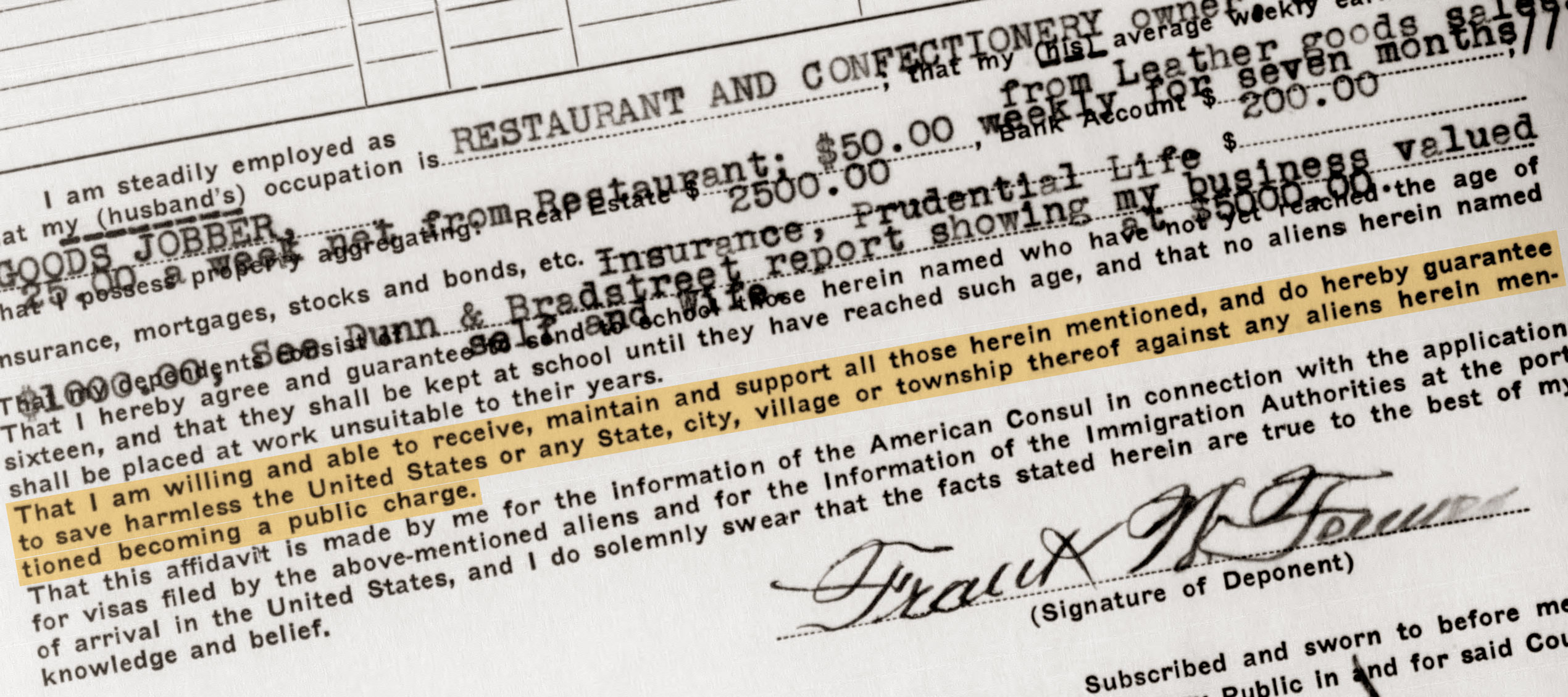

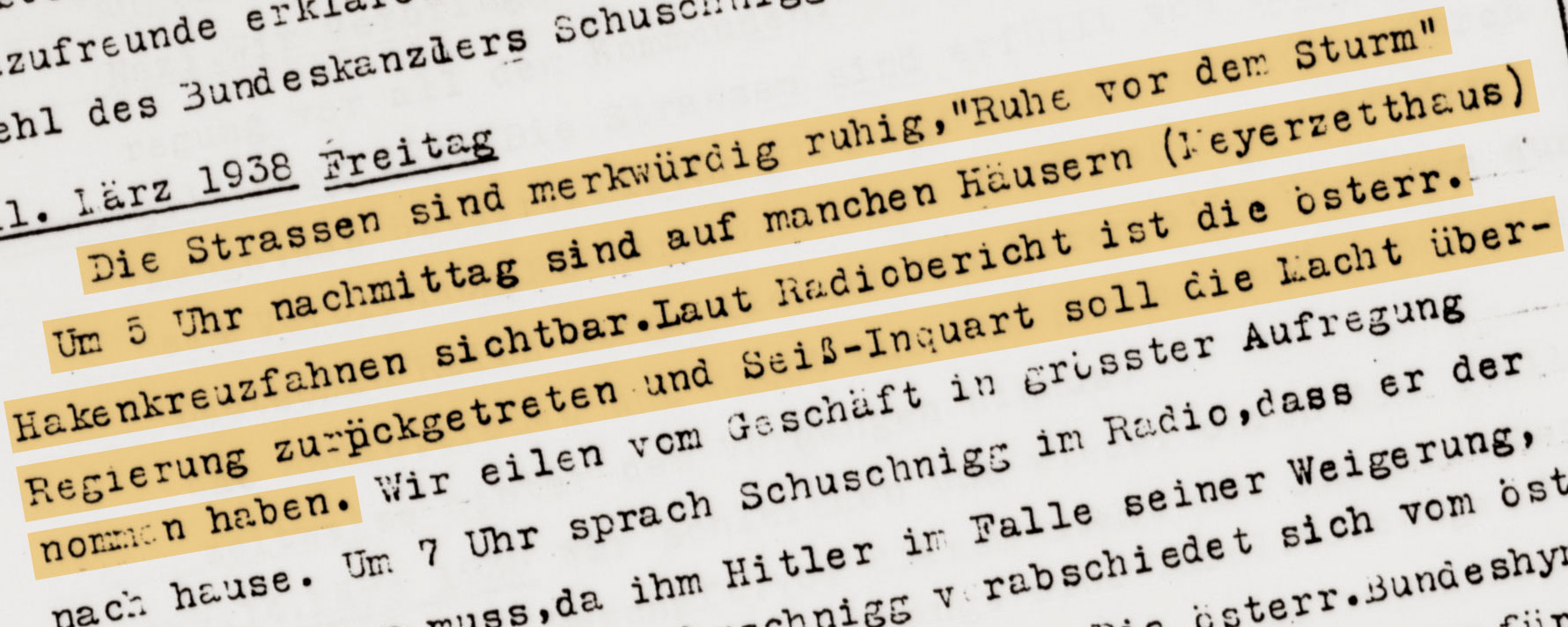

Biel/Villars-sur-Ollon

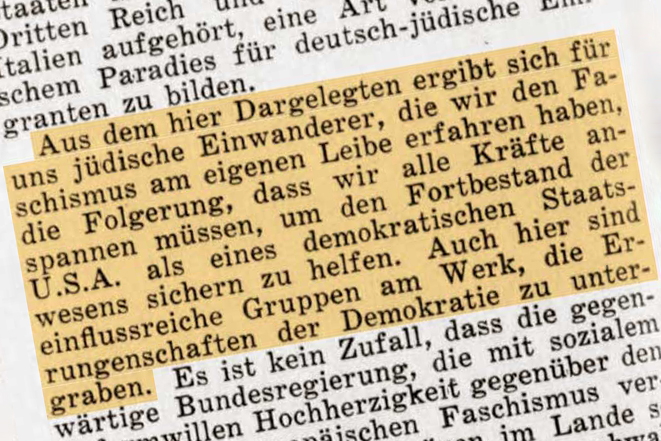

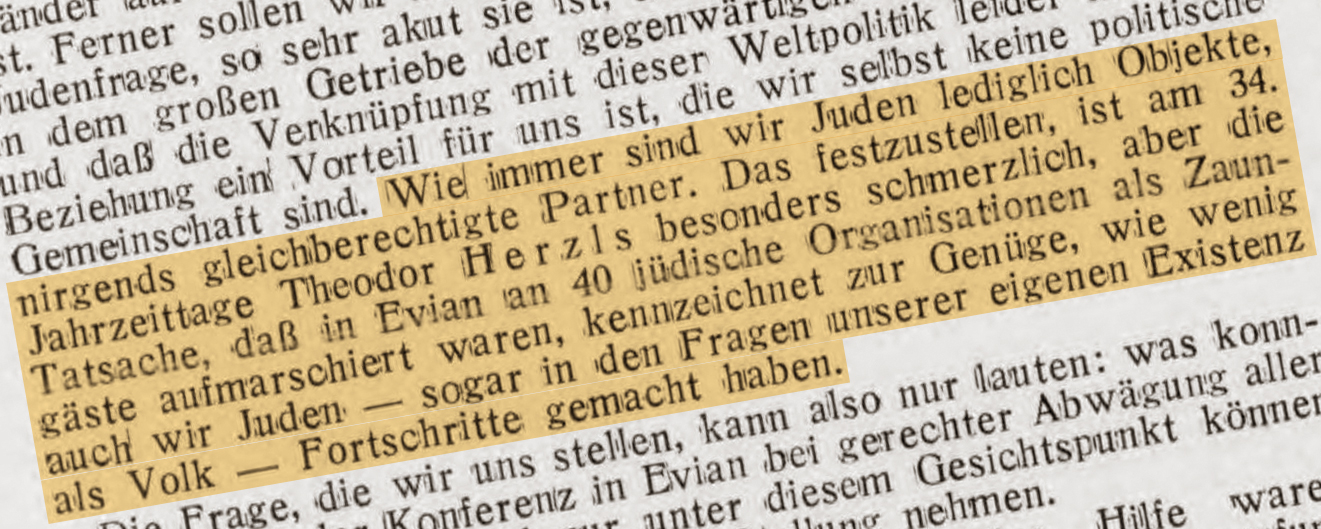

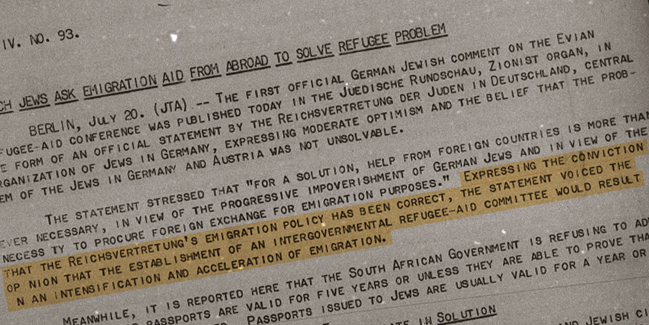

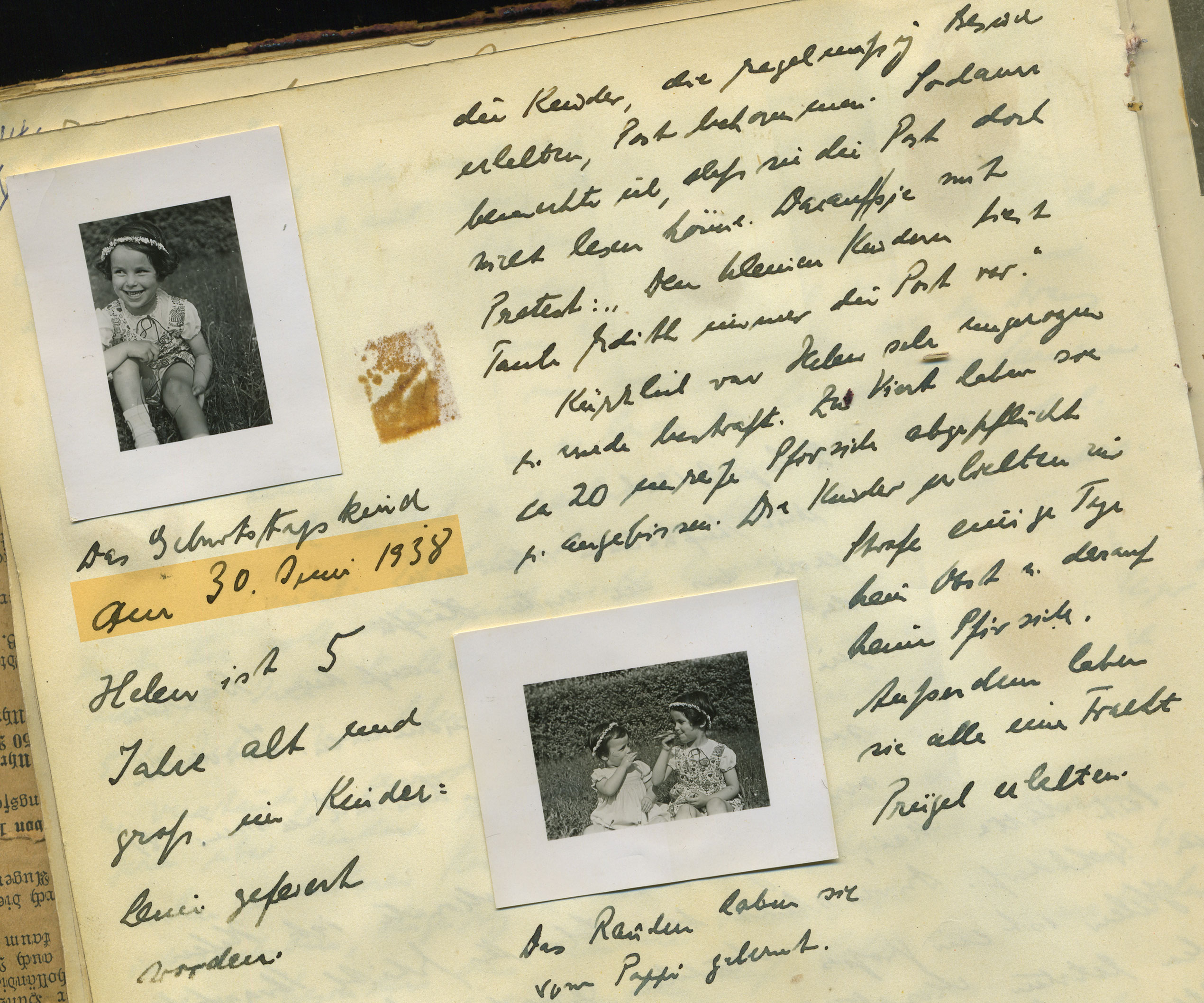

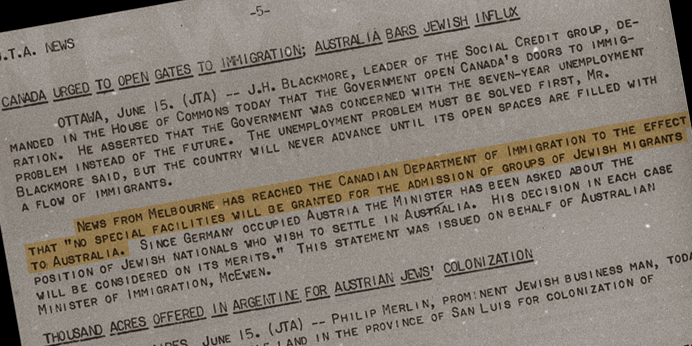

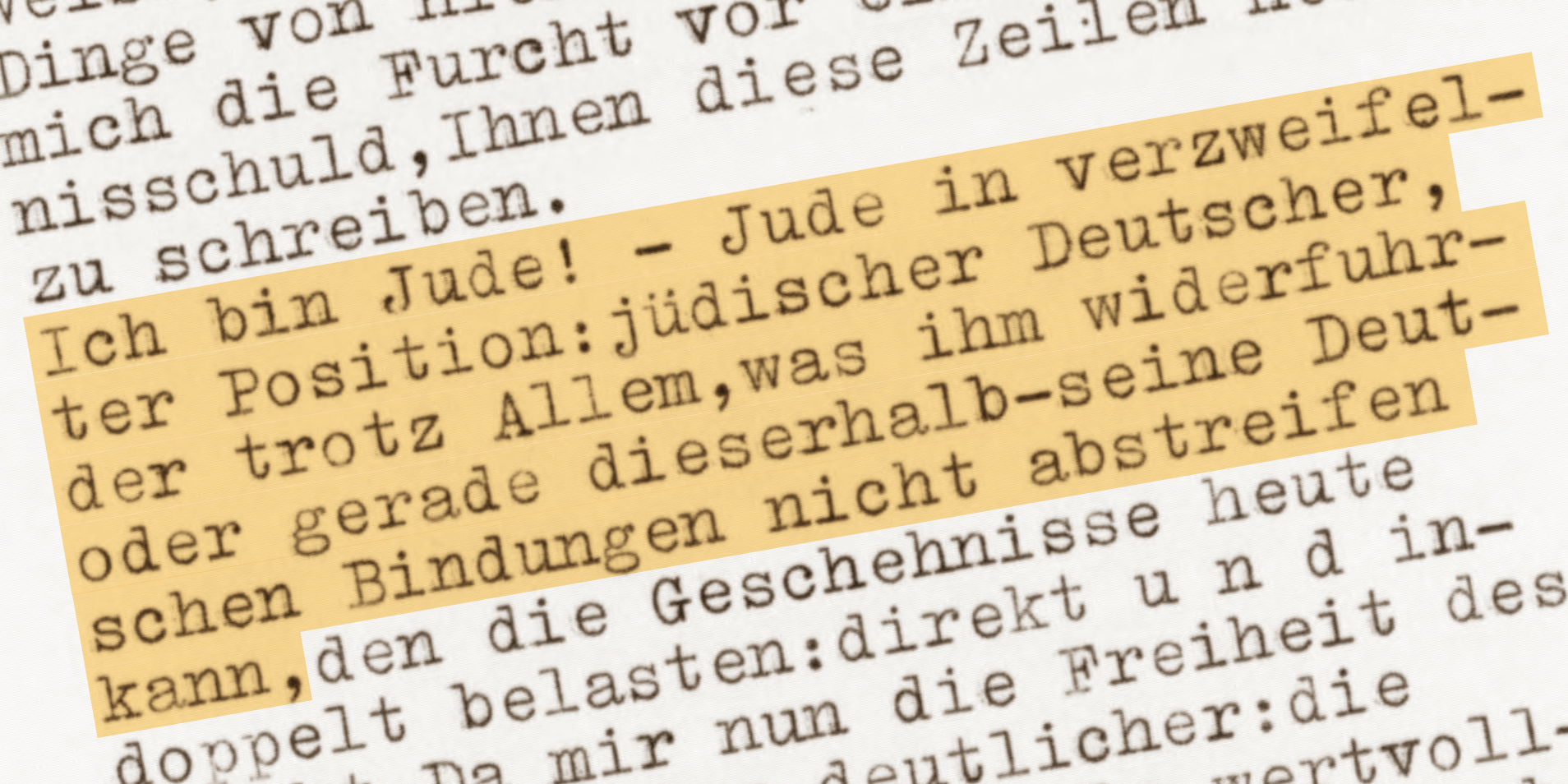

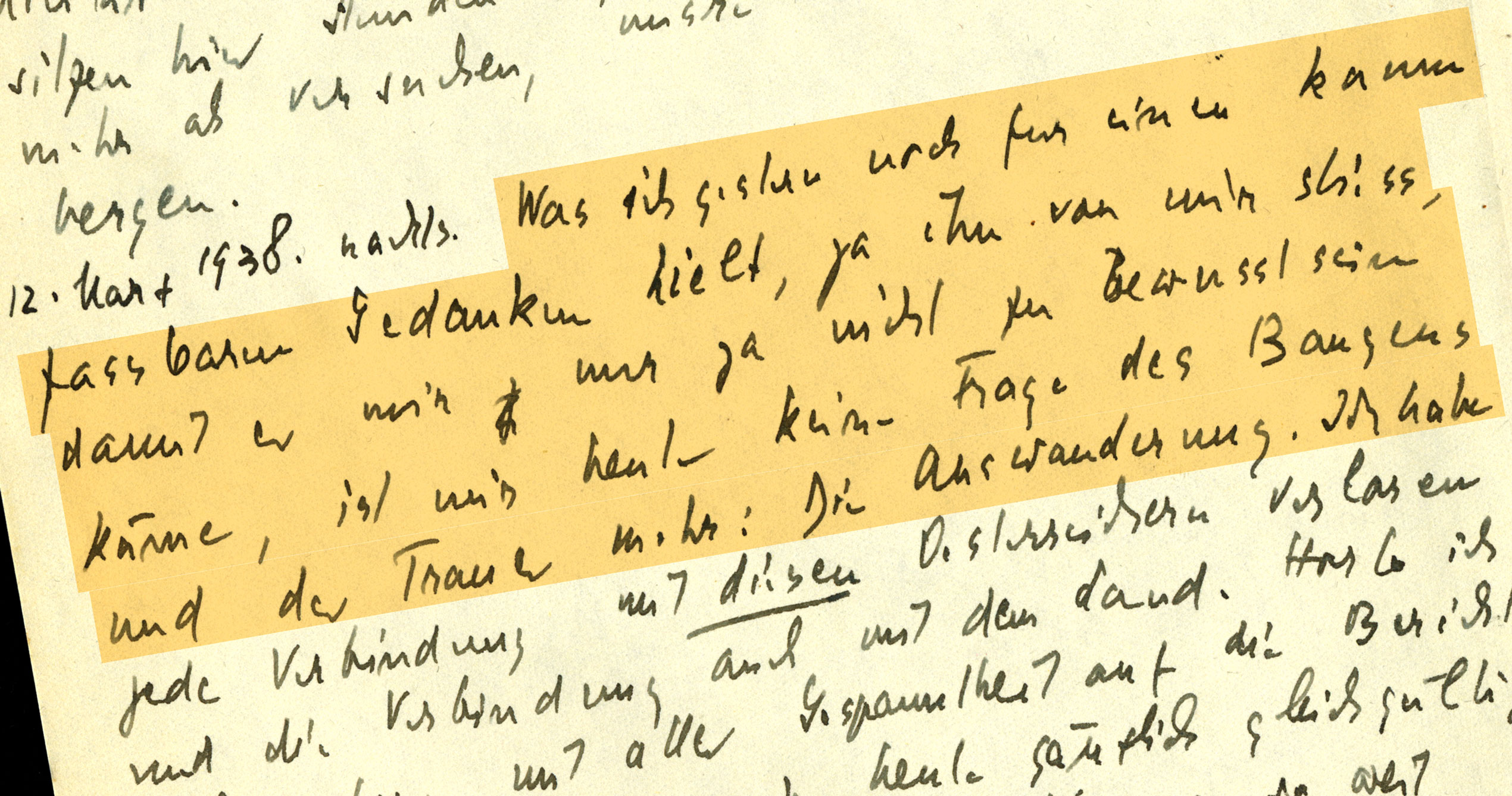

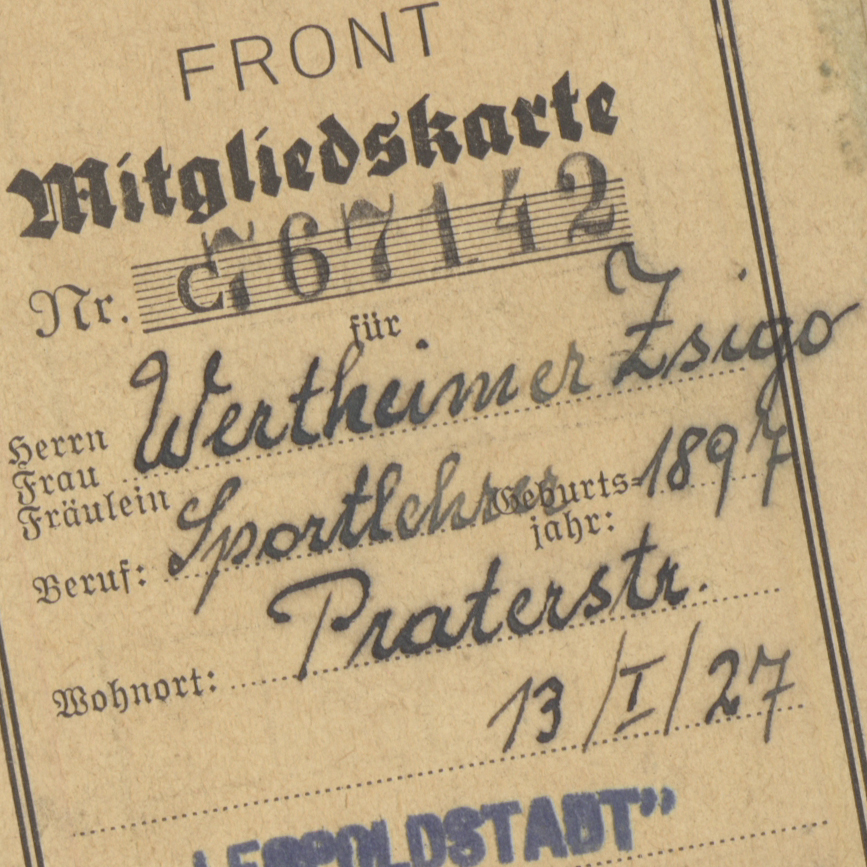

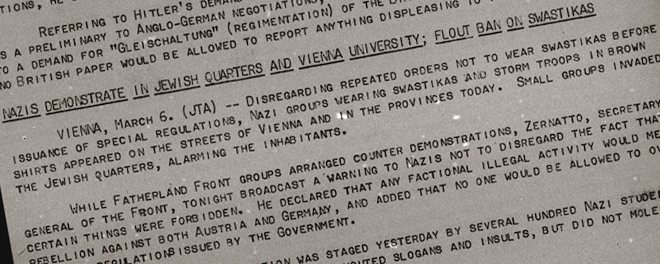

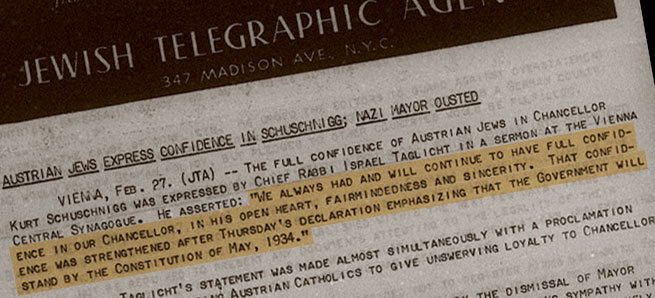

Bis 1933 spielte ihre jüdische Identität kaum eine Rolle im Leben von Anneliese Riess, einer vollkommen säkularen Studentin der klassischen Archäologie. Sobald jedoch die Nazis an die Macht kamen, war ihr klar, dass sie als Jüdin in Deutschland keine Zukunft hatte. Sie entschloss sich, nach Italien auszuwandern, wo sie promovierte (Rom, 1936). Da die Chancen, in Italien in ihrem Bereich Arbeit zu finden, äußerst gering waren, belegte die junge Frau 1937 einen anspruchsvollen Kurs für Kinderpflegerinnen in Genf. Nach einer Operation im Juni 1938 verbrachte sie mehrere Monate in Villars-sur-Ollon. Im Juli wurde in Italien das Generaldirektorium für Demographie und Rasse eingerichtet, das damit beauftragt war, die Rassengesetze des Landes zu formulieren. Somit fiel Rom als möglicher Zufluchtsort weg. Im selben Monat war der Vater in Amerika angekommen und bemühte sich nun, auch ihr die Einwanderung zu ermöglichen. Diese Postkarte, datiert vom 7. August und an Anneliese in Villars adressiert, war erfrischend frei von jedem Bezug auf die prekären Entwicklungen in Europa und verschaffte ihr die willkommene Aussicht auf ein Wiedersehen mit einem Freund inmitten aller Unsicherheit.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Anneliese Riess, AR 10019

Original:

Archivbox 1, Ordner 9