Keine Erholung für Juden in deutschen Badeorten

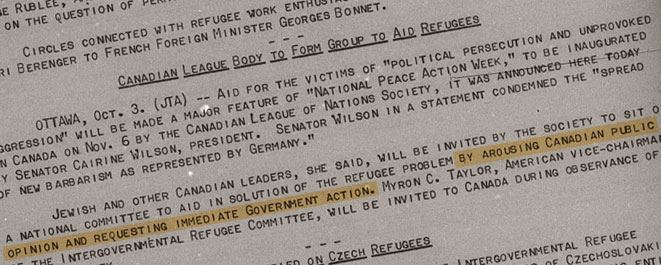

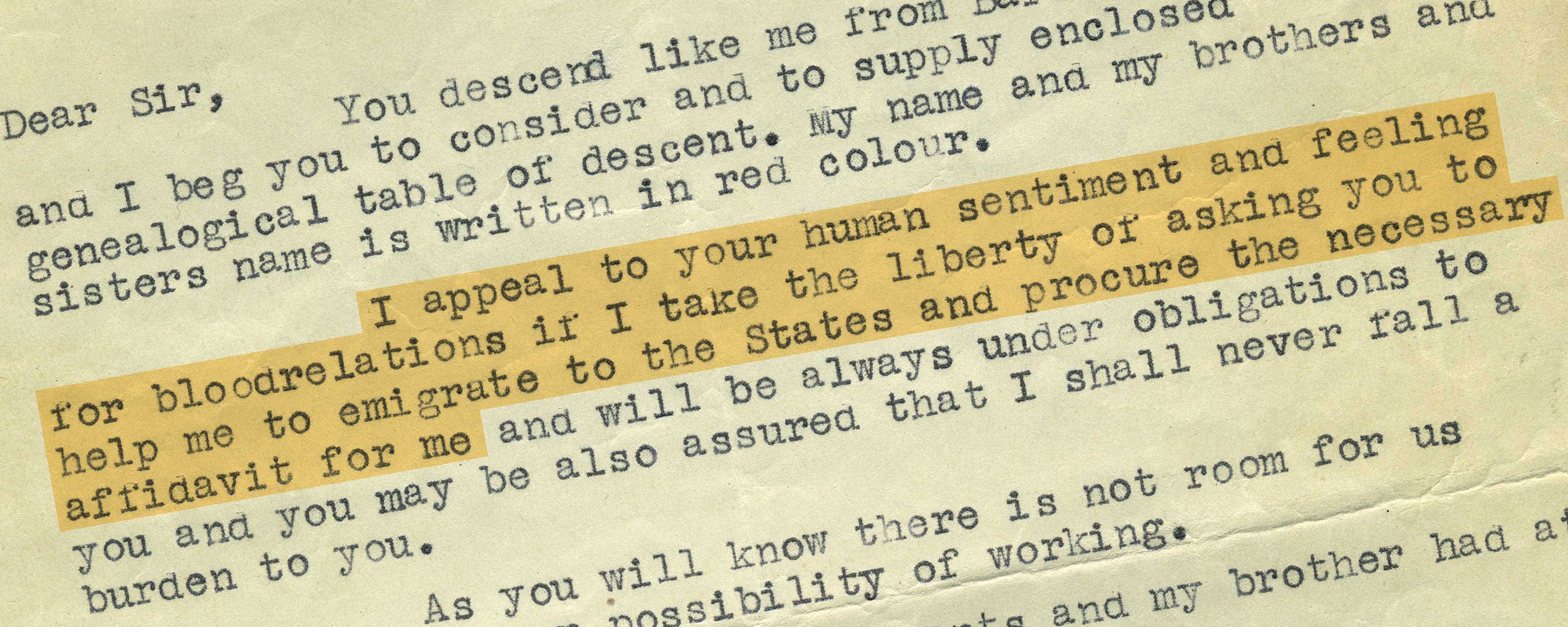

A refugee from Germany intervenes

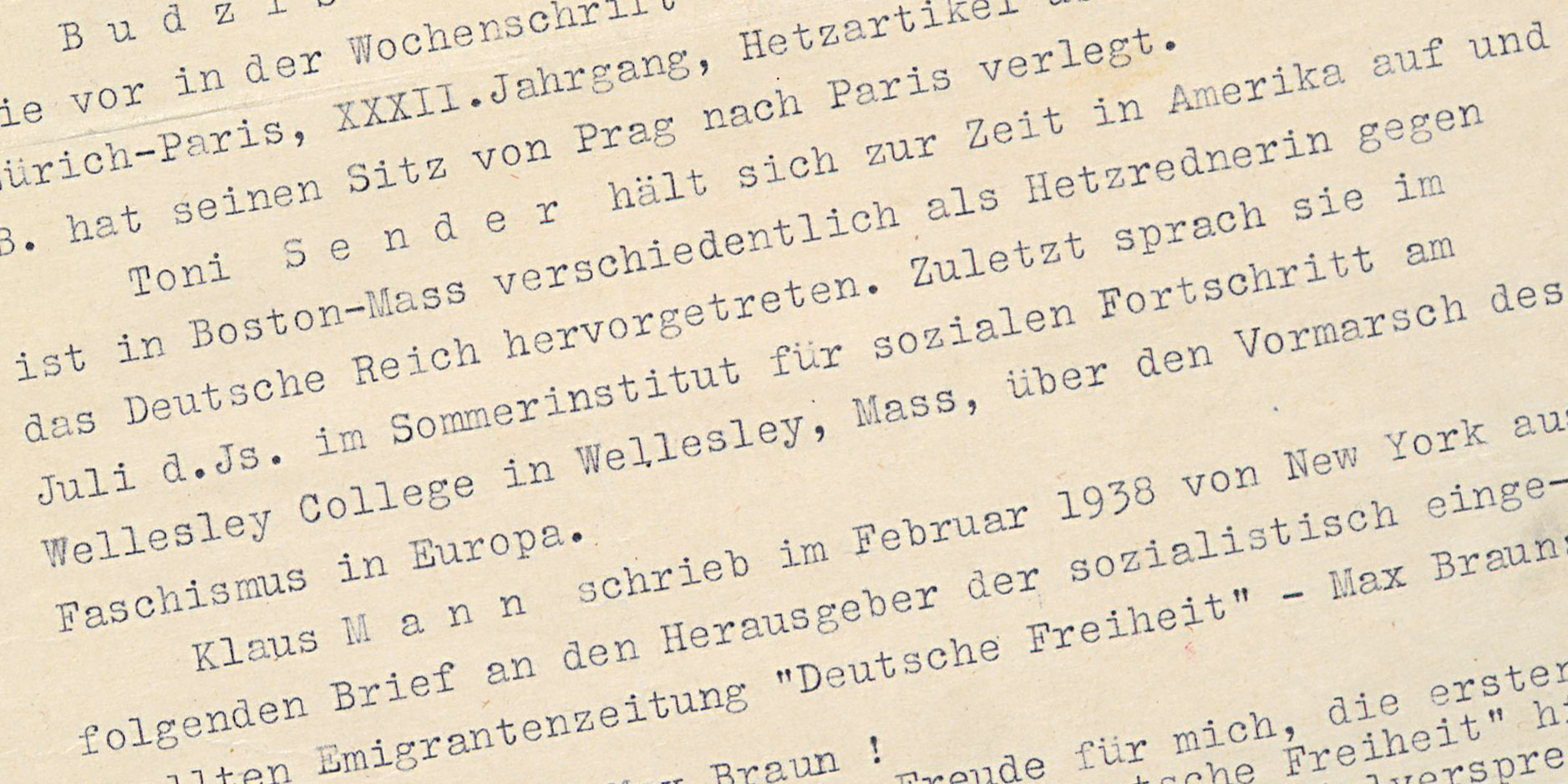

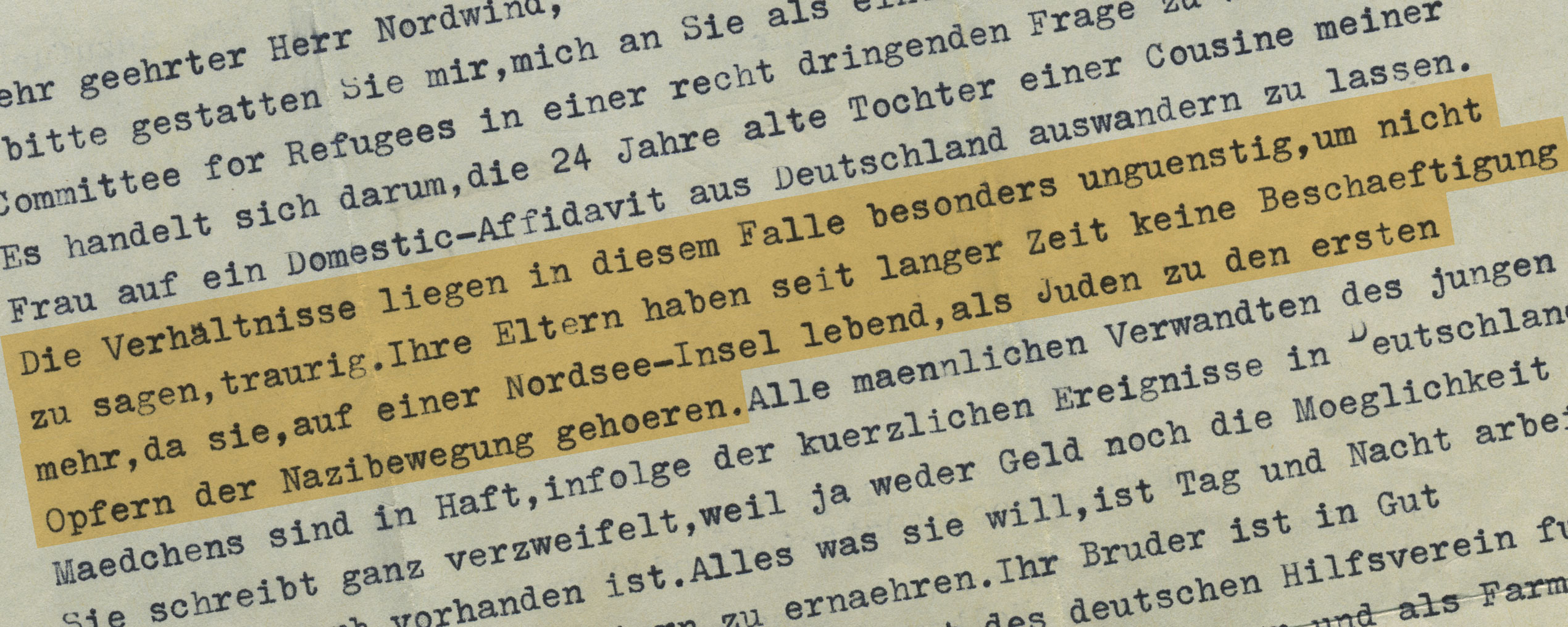

„Die Verhaeltnisse liegen in diesem Falle besonders unguenstig, um nicht zu sagen, traurig. Ihre Eltern haben seit langer Zeit keine Beschaeftigung mehr, da sie, auf einer Nordsee-Insel lebend, zu den ersten Opfern der Nazibewegung gehoeren.“

Wangerooge

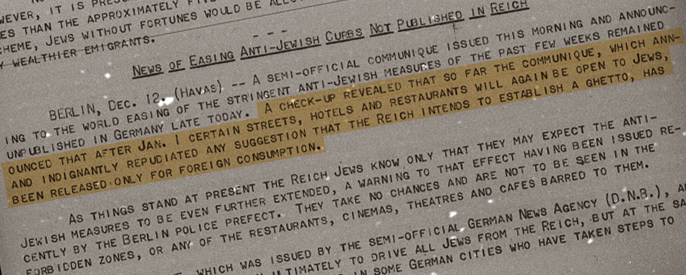

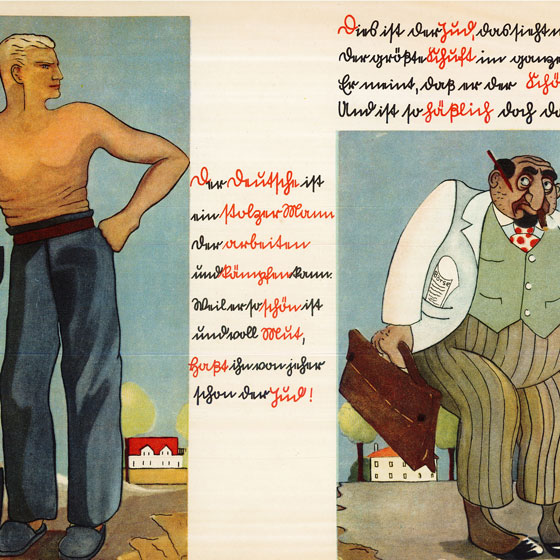

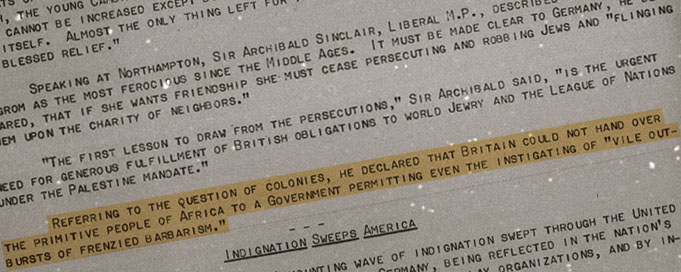

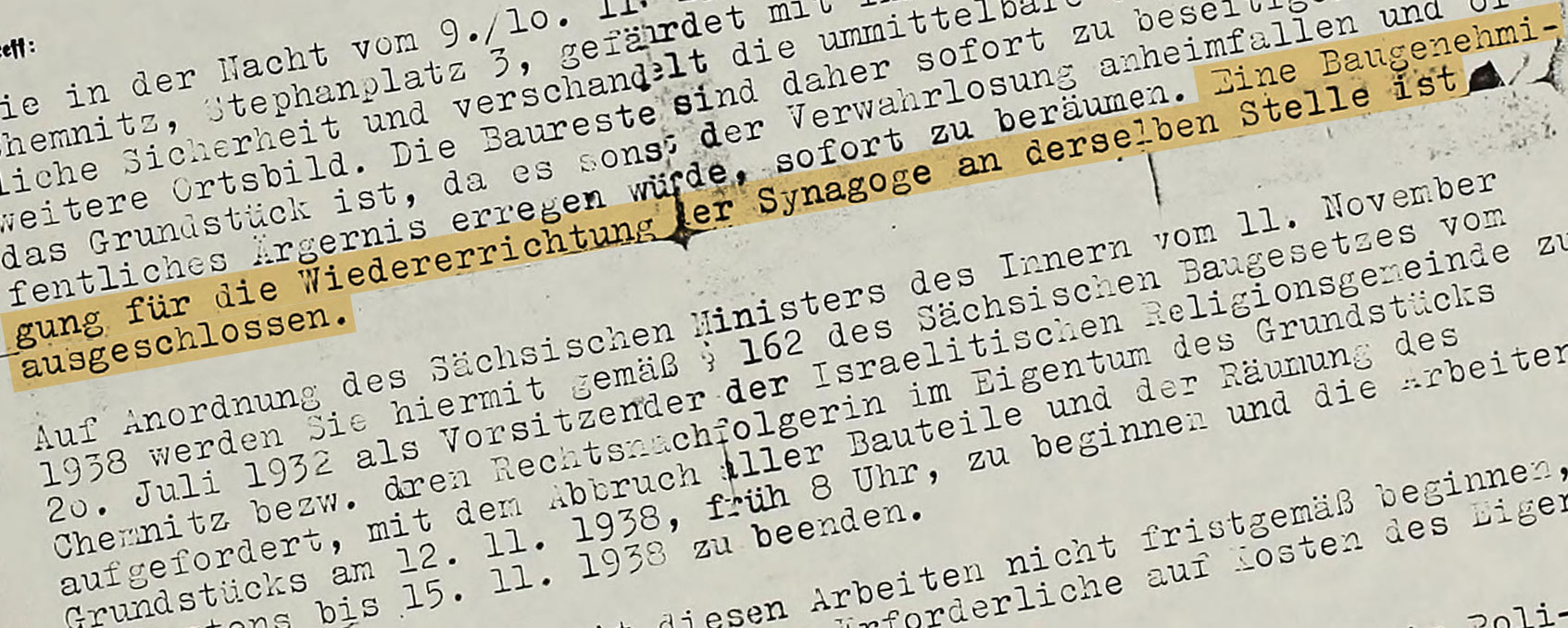

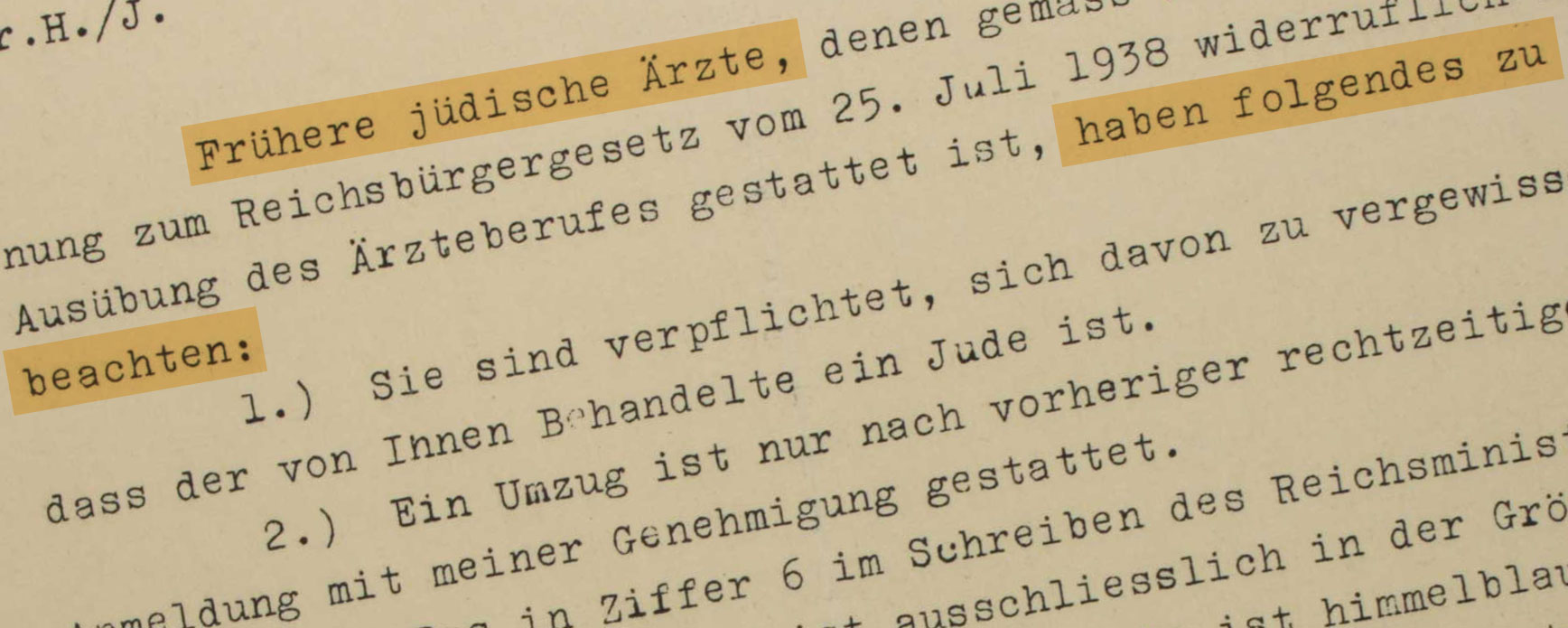

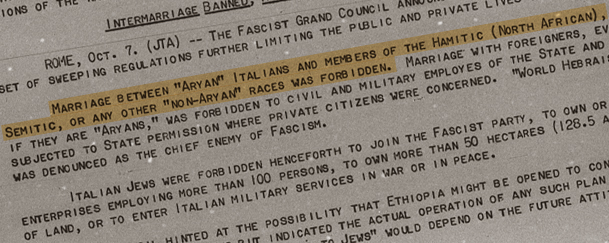

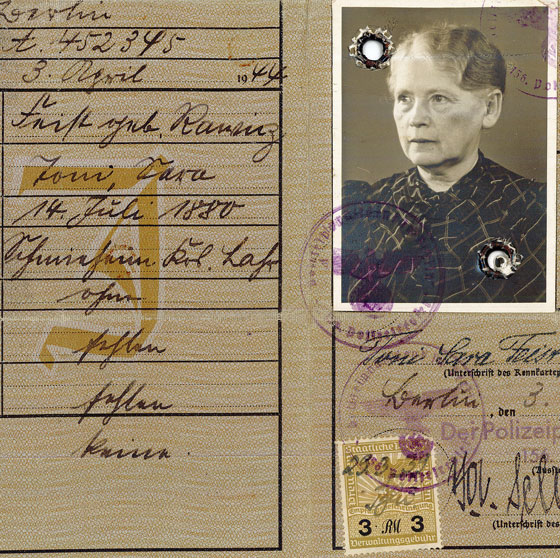

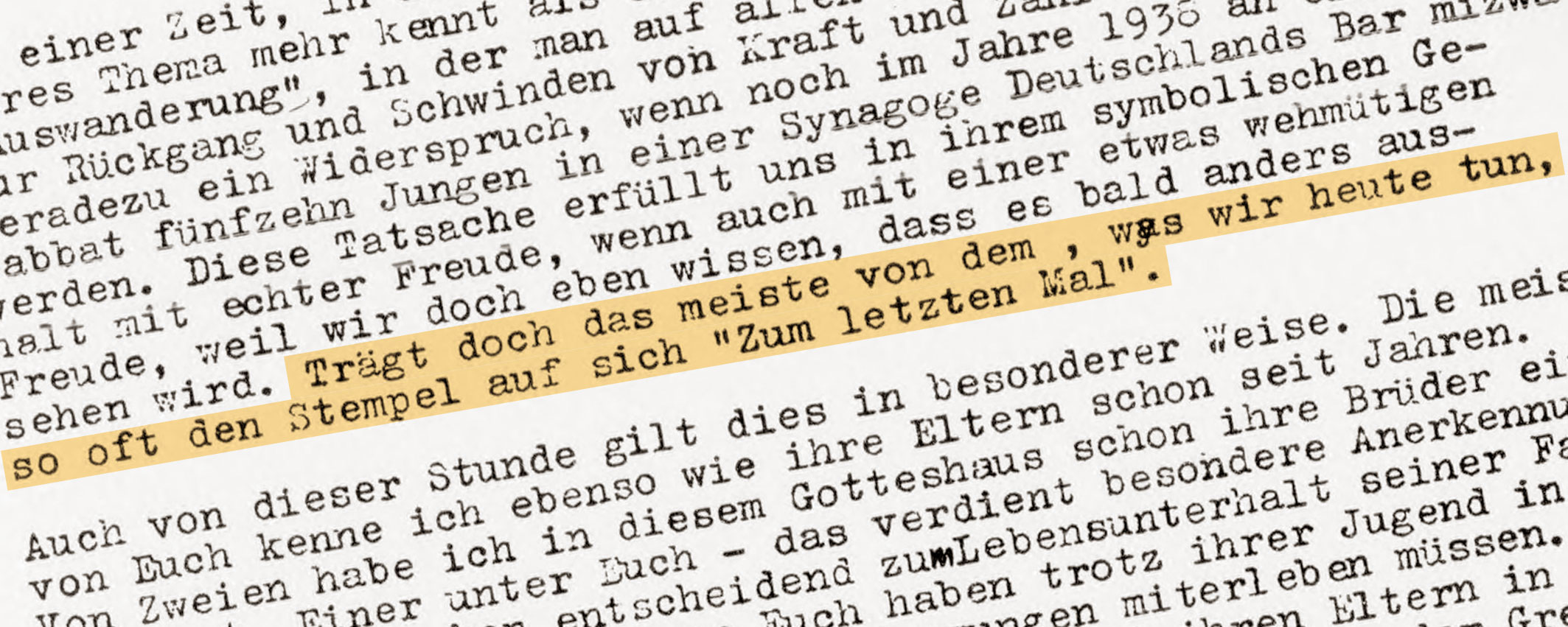

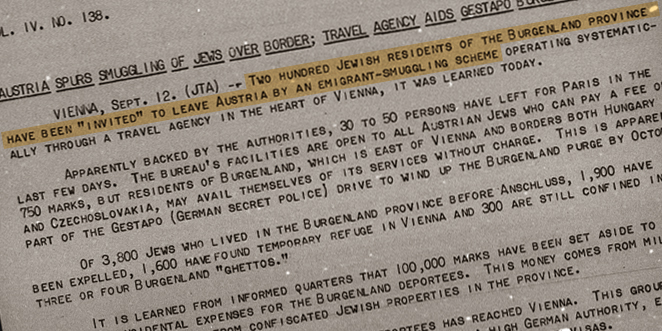

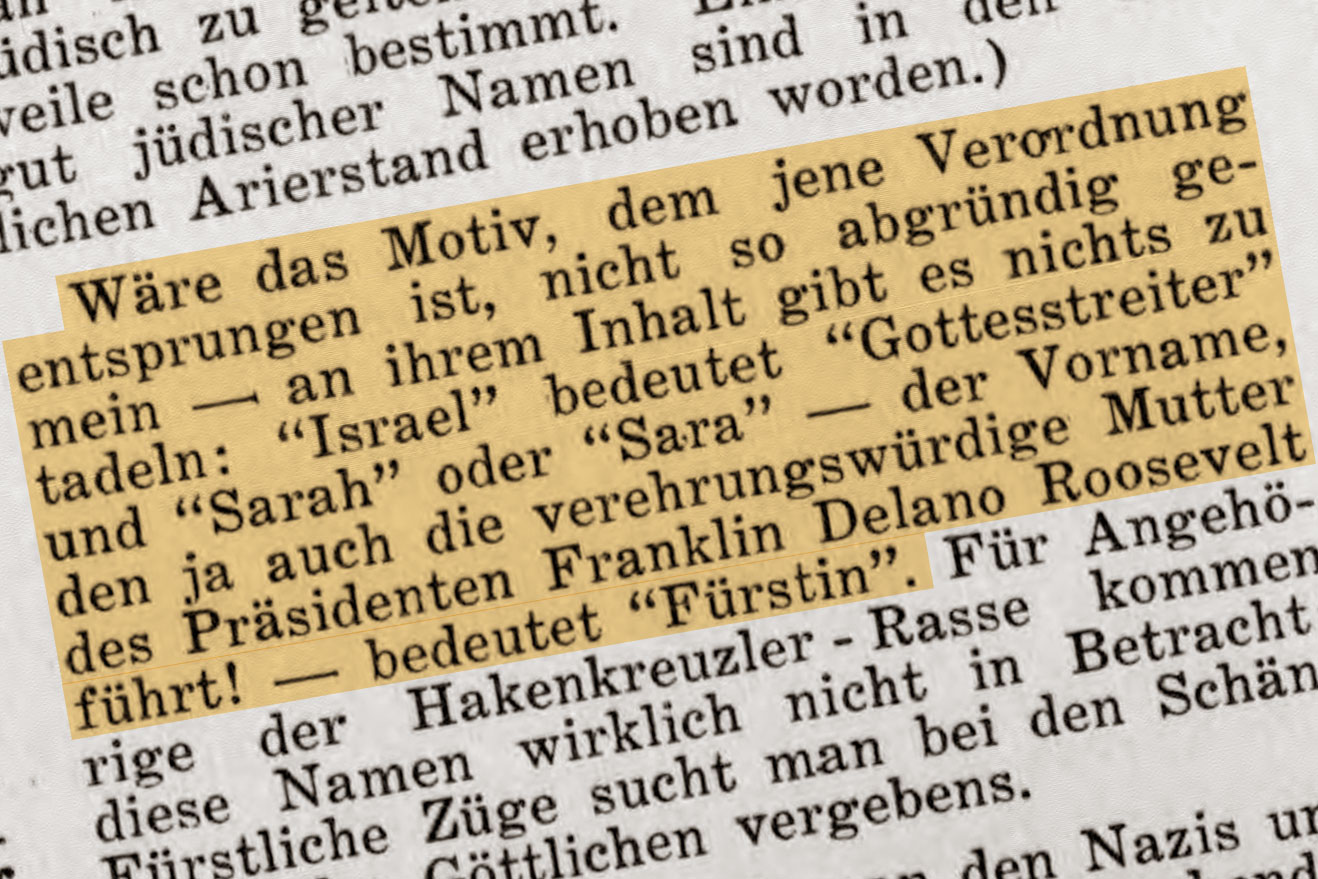

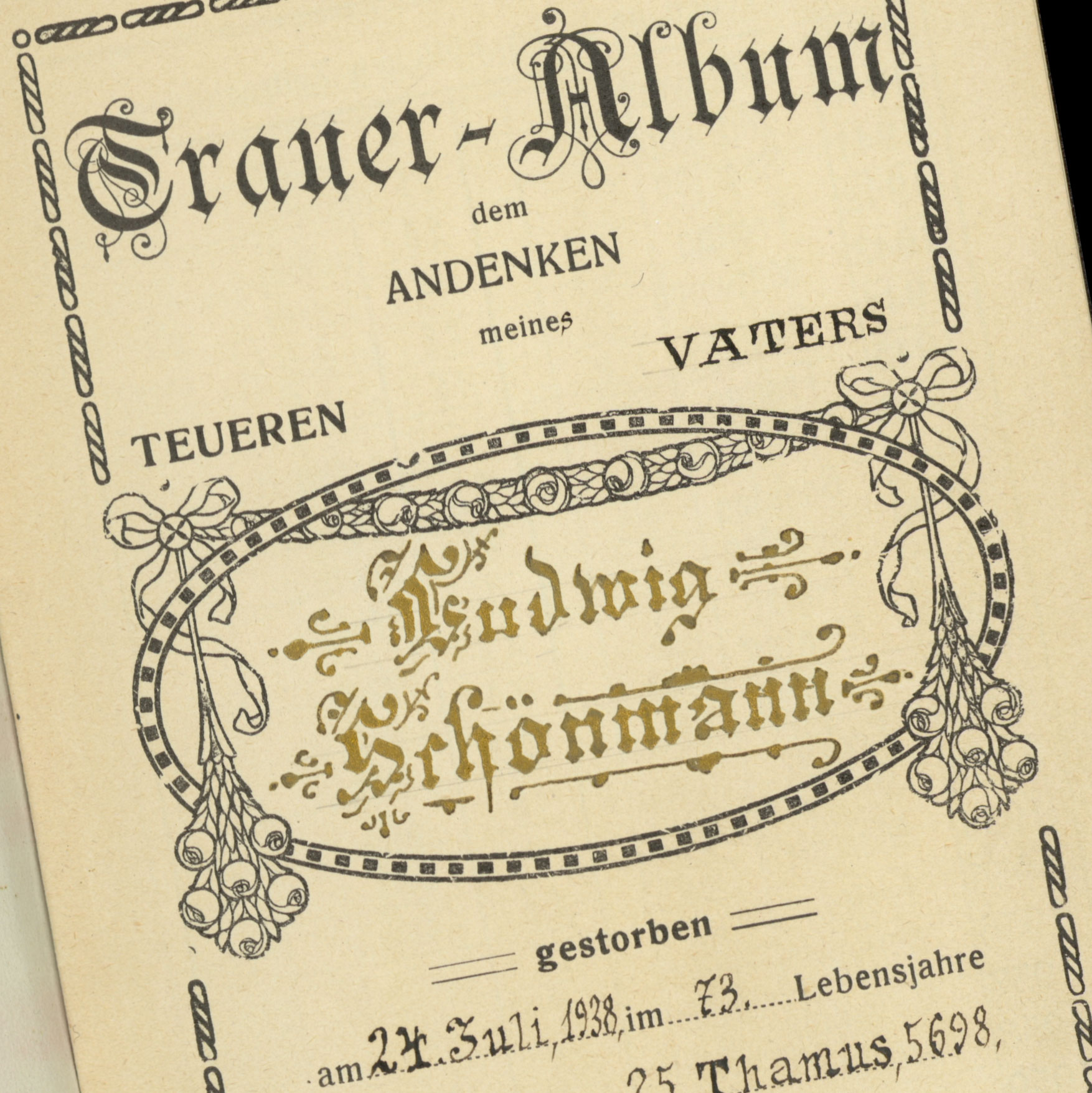

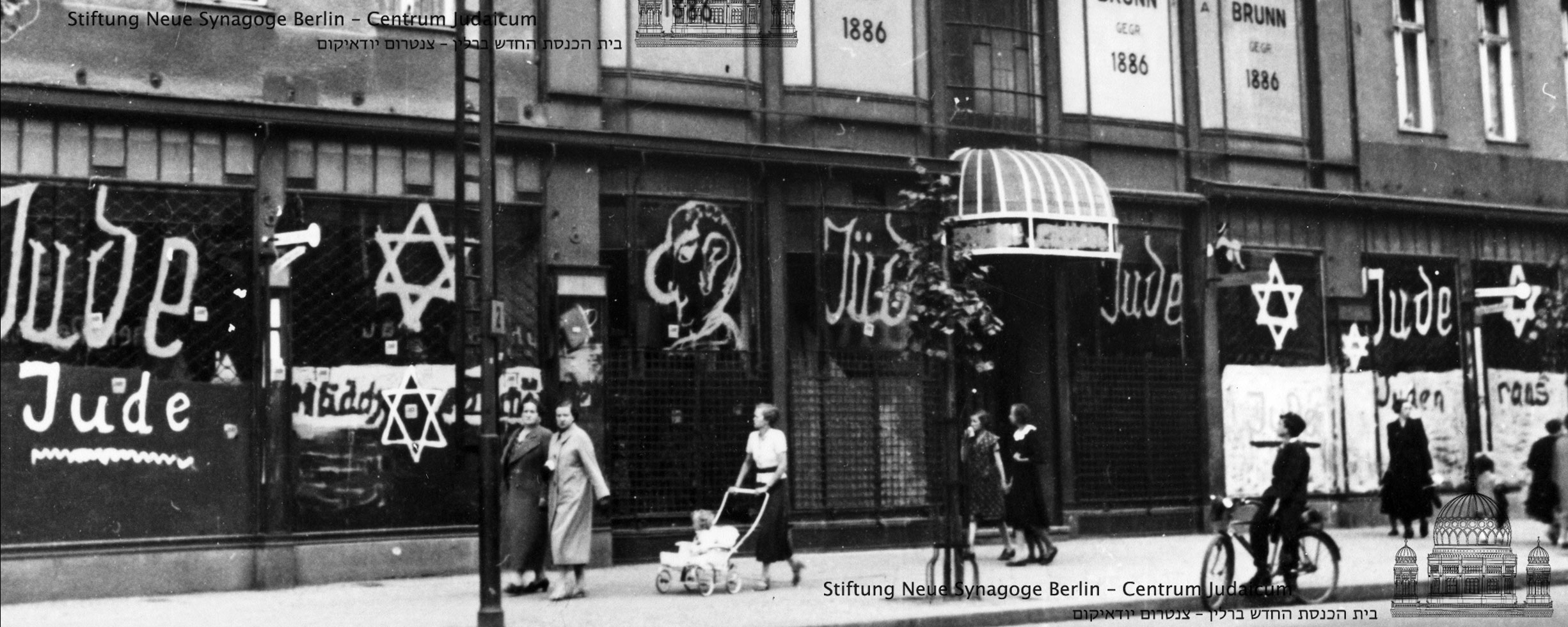

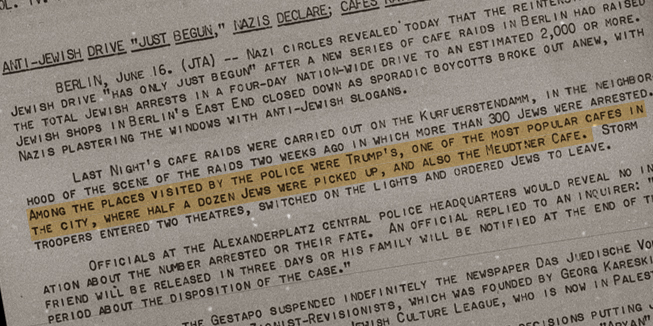

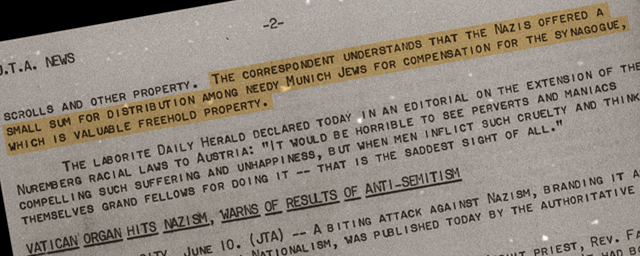

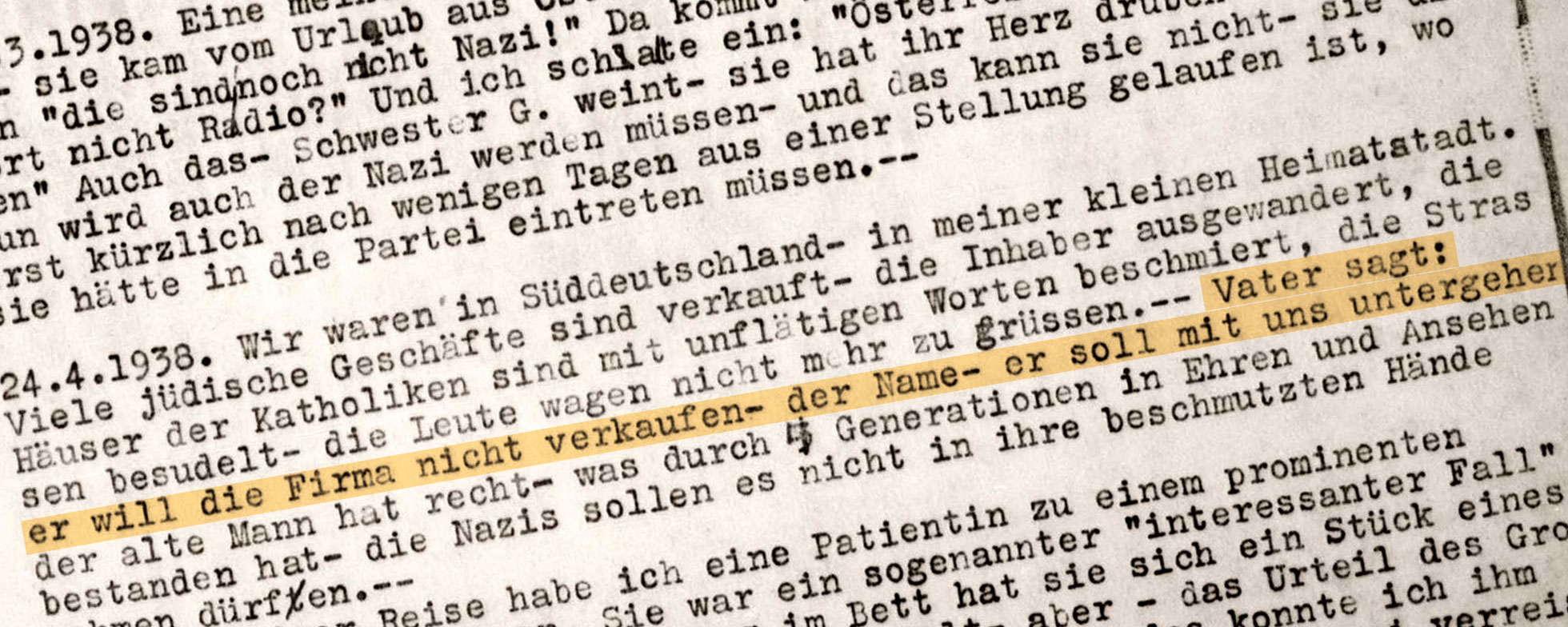

Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert war Feindseligkeit gegenüber Juden in deutschen Badeorten keine Seltenheit. Manche warben mit dem Prädikat „judenfrei“ für sich. In Nord- und Ostsee präsentierten sich ganze Inseln als antisemitisch. Einige hatten kleine jüdische Gemeinden. Auf den Stränden der Nordseeinsel Wangerooge waren bereits 1920 Hakenkreuzfahnen zu sehen, als diese gerade erst zum Symbol der Nazibewegung wurden. Nach dem Machtantritt der Nazis wurde die Situation der Juden auf der Insel noch schwieriger. Am 22. Dezember 1938 wandte sich Fritz Jacoby, selbst Nutznießer der Arbeit des Boston Committee for Refugees und ein Neuankömmling in den Vereinigten Staaten, an Willy Nordwind, den stellvertretenden Vorsitzenden: alle männlichen Verwandten der 24jährigen Wangeroogerin Marga Levy seien seit der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November („Kristallnacht“) inhaftiert und sie habe weder Geld, noch die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Daher bittet der dankbare Herr Jacoby das Kommittee inständig, eine „Hausangestellten-Bürgschaft“ für die junge Frau zu besorgen, die ihr ermöglichen würde, „Tag und Nacht“ zu arbeiten, „um ihre Eltern zu ernähren“.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Willy Nordwind, AR 10551

Original:

Archivbox 1, Ordner 15