China als Fluchtziel

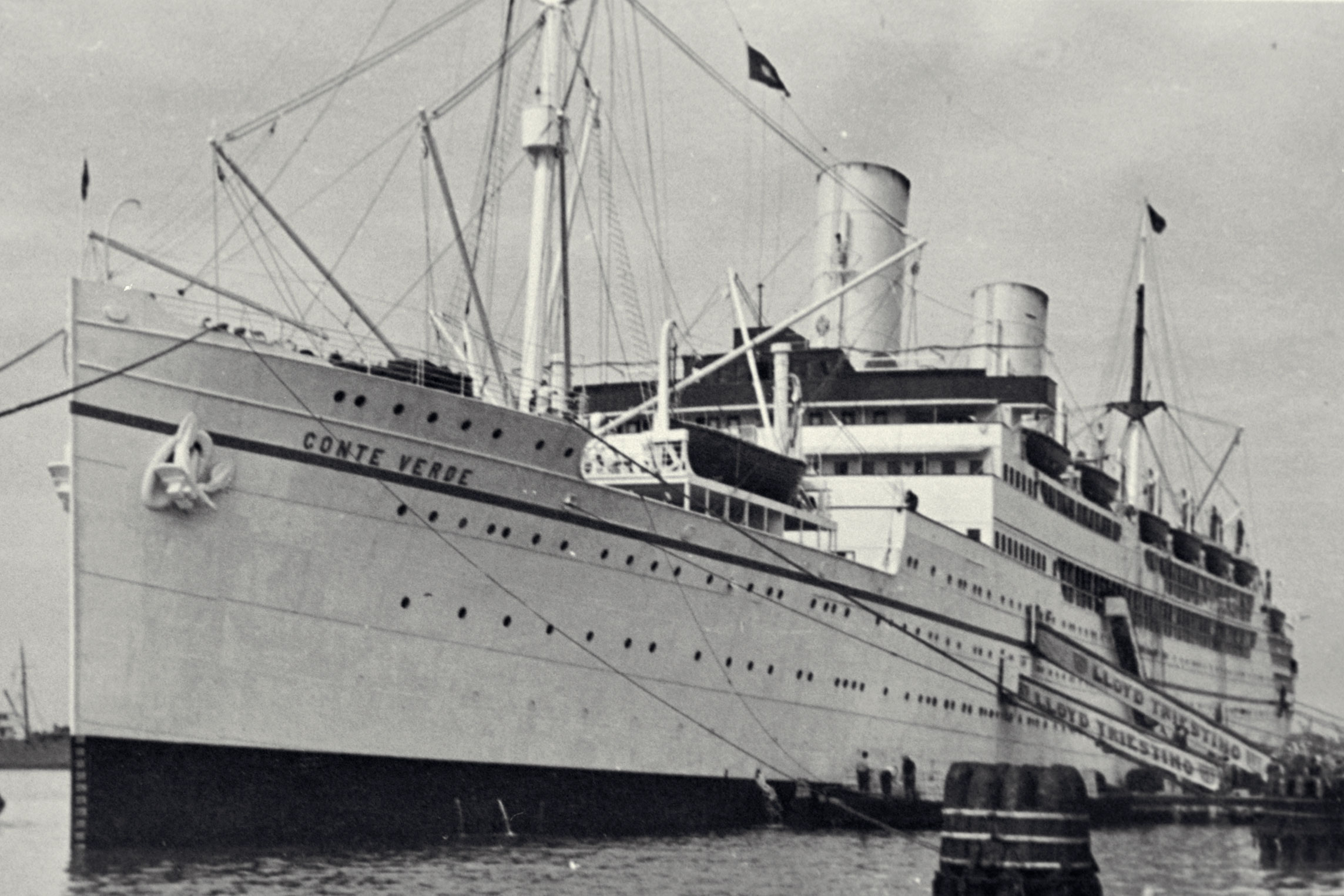

Das Schiff SS Conte Verde bringt Juden nach China

Triest/Schanghai

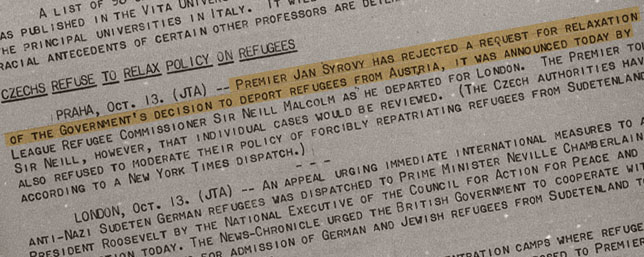

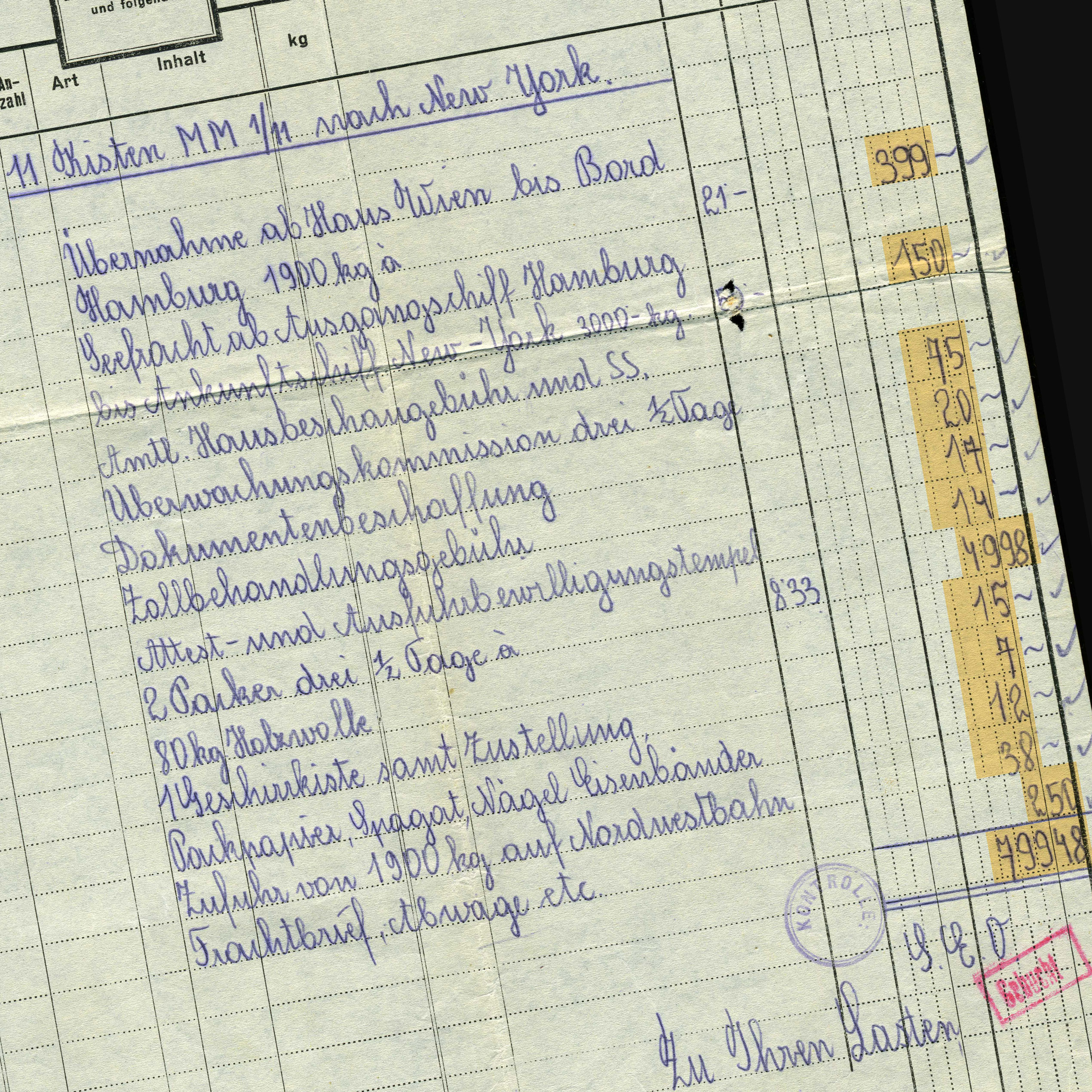

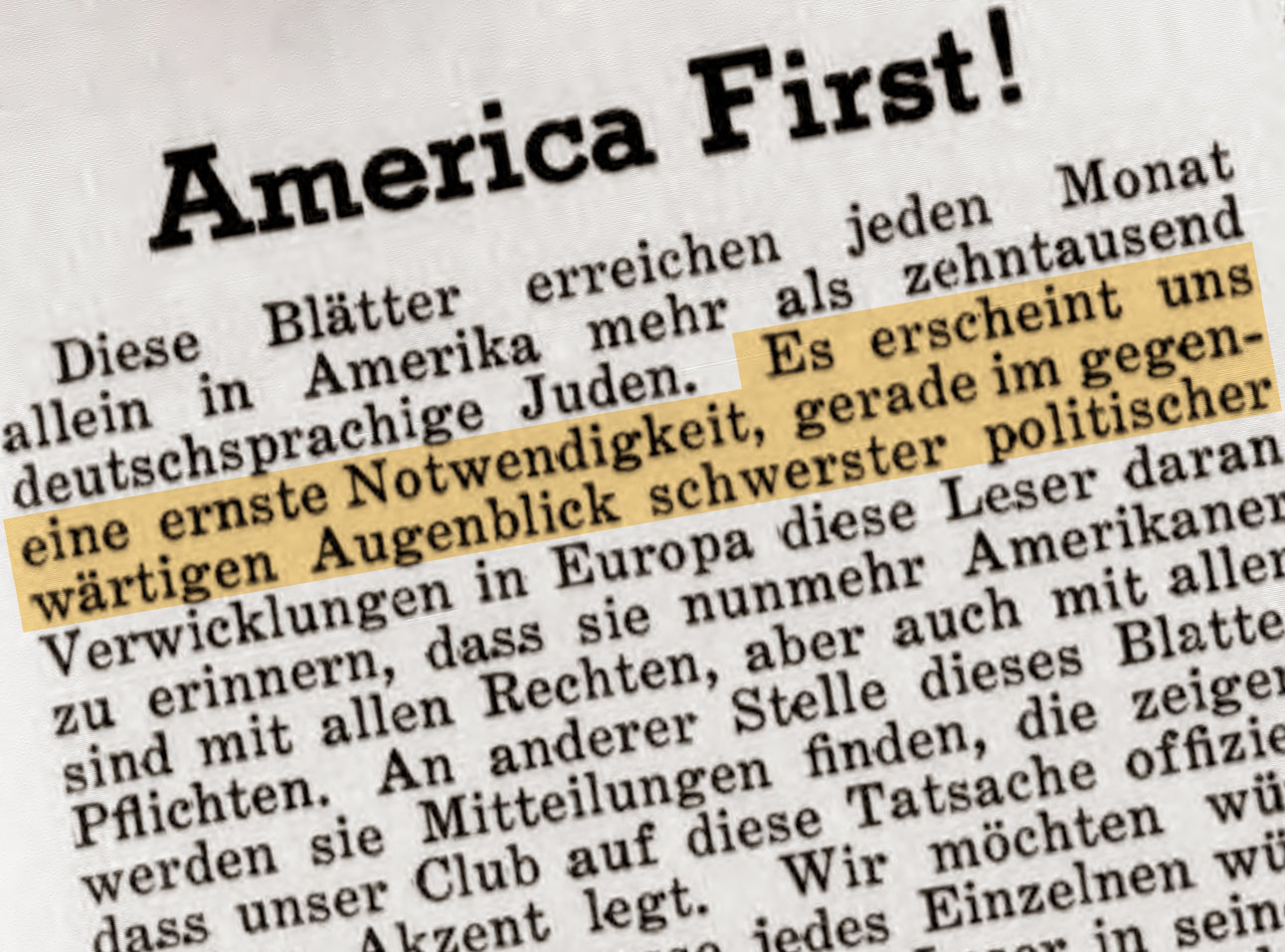

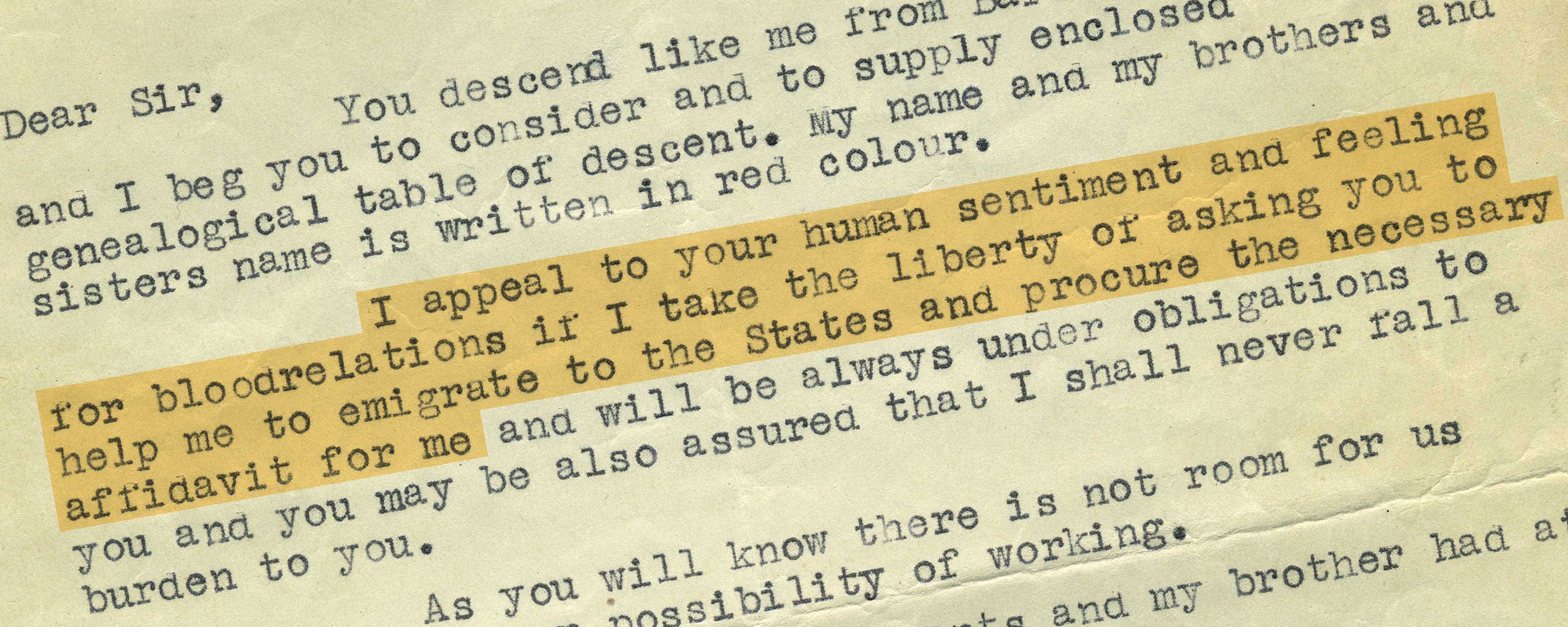

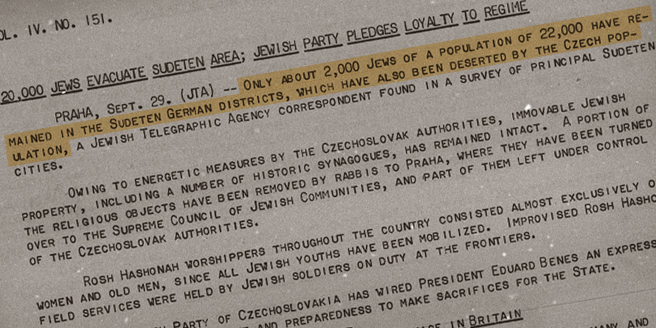

In den ersten Jahren des Nazi-Regimes hatten die Juden überwiegend in benachbarten europäischen Ländern, aber auch in Palästina und den Vereinigten Staaten Zuflucht gesucht. Als sich der Zugriff der Nazis ausweitete und Einwanderungsmöglichkeiten schwanden, wurde China zunehmend zu einem Zielort von Juden auf der Flucht. Die SS Conte Verde war eines der Dampfschiffe, die von den italienischen Häfen Genua und Triest aus Flüchtlinge nach Schanghai brachten. Die Seereise nach China dauerte einen Monat und war sehr kostspielig – eine Herausforderung für deutsche Juden, deren materielle Situation unter den Nazis erheblich erodiert worden war.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Original:

ME 999; F 55499

Source available in English