Ein jüdisches Filminstitut?

Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda tut seinen Job

Berlin

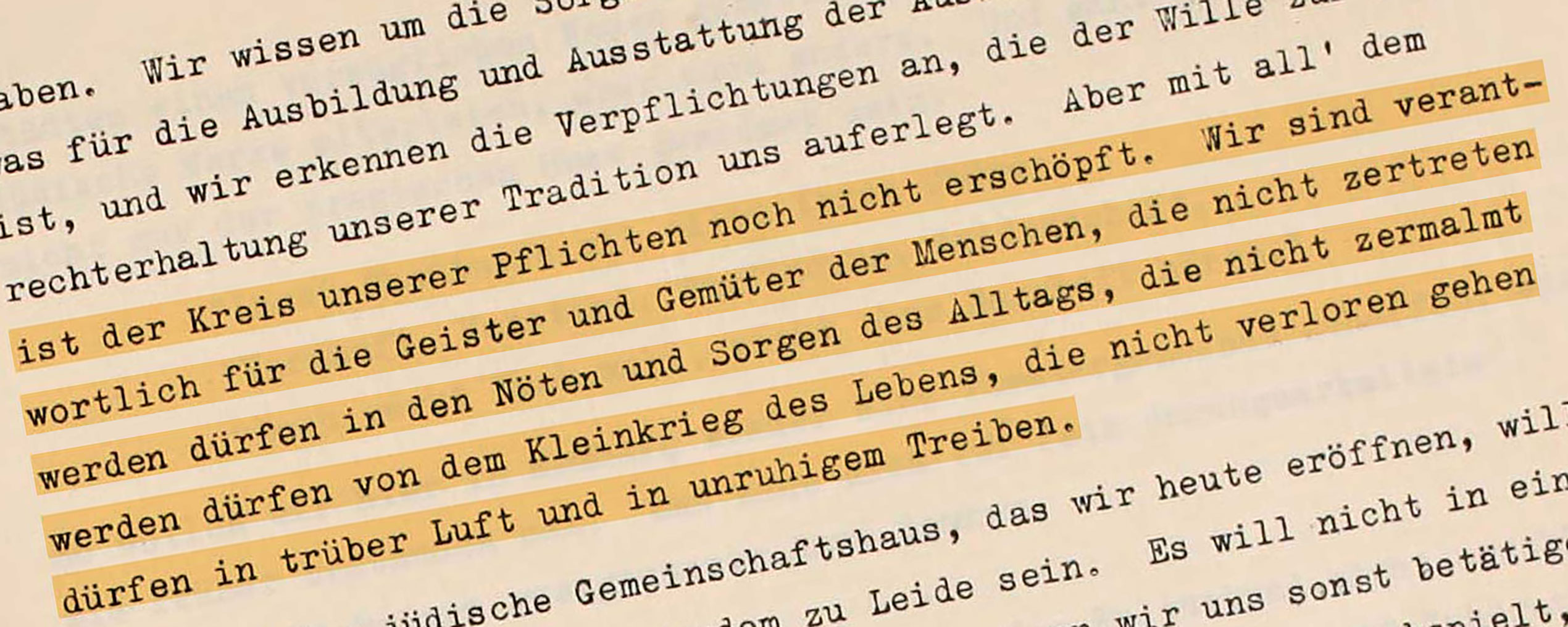

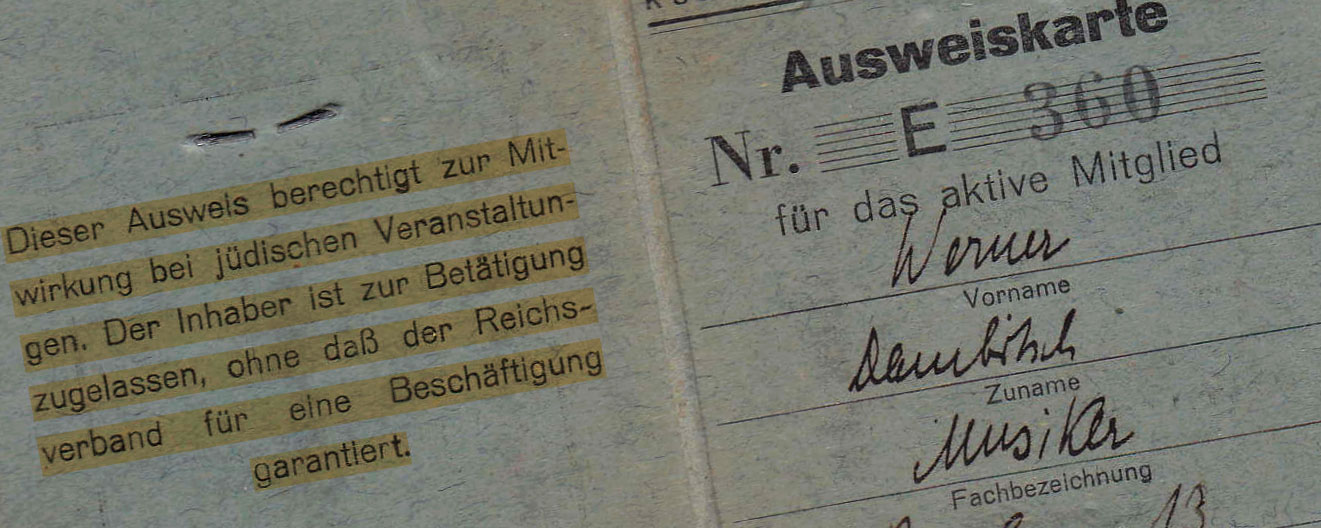

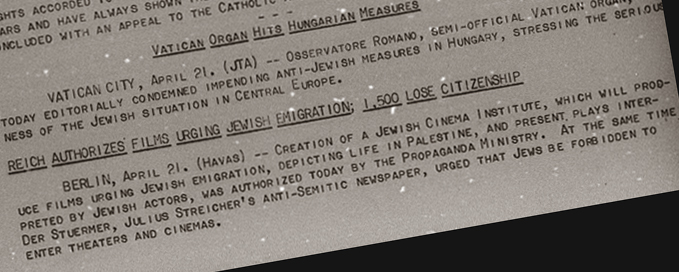

Laut einem Bericht der Jewish Telegraphic Agency genehmigte das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda am 21. April die Einrichtung eines Jüdischen Filminstituts. Der Name war irreführend: Es war nicht zur kulturellen Bereicherung der jüdischen Öffentlichkeit gedacht. Der Hauptzweck des Instituts sollte die Produktion von Filmen sein, die das Leben in Palästina zeigten und deutsche Juden zur Emigration drängten. Mit anderen Worten, der Plan war ein weiterer Teil der Strategie der Nazis, Deutschlands Juden „aus dem Weg zu räumen“. Zur selben Zeit erklärte „Der Stürmer“, eines der schärfsten antisemitischen Blätter in Nazi-Deutschland, Juden müsse der Zutritt zu Kinos und Theatern verwehrt werden.

QUELLE

Institution:

Sammlung: