Keine neue Regelung für Geschwister

Argentinien verschärft Einwanderungsbedingungen

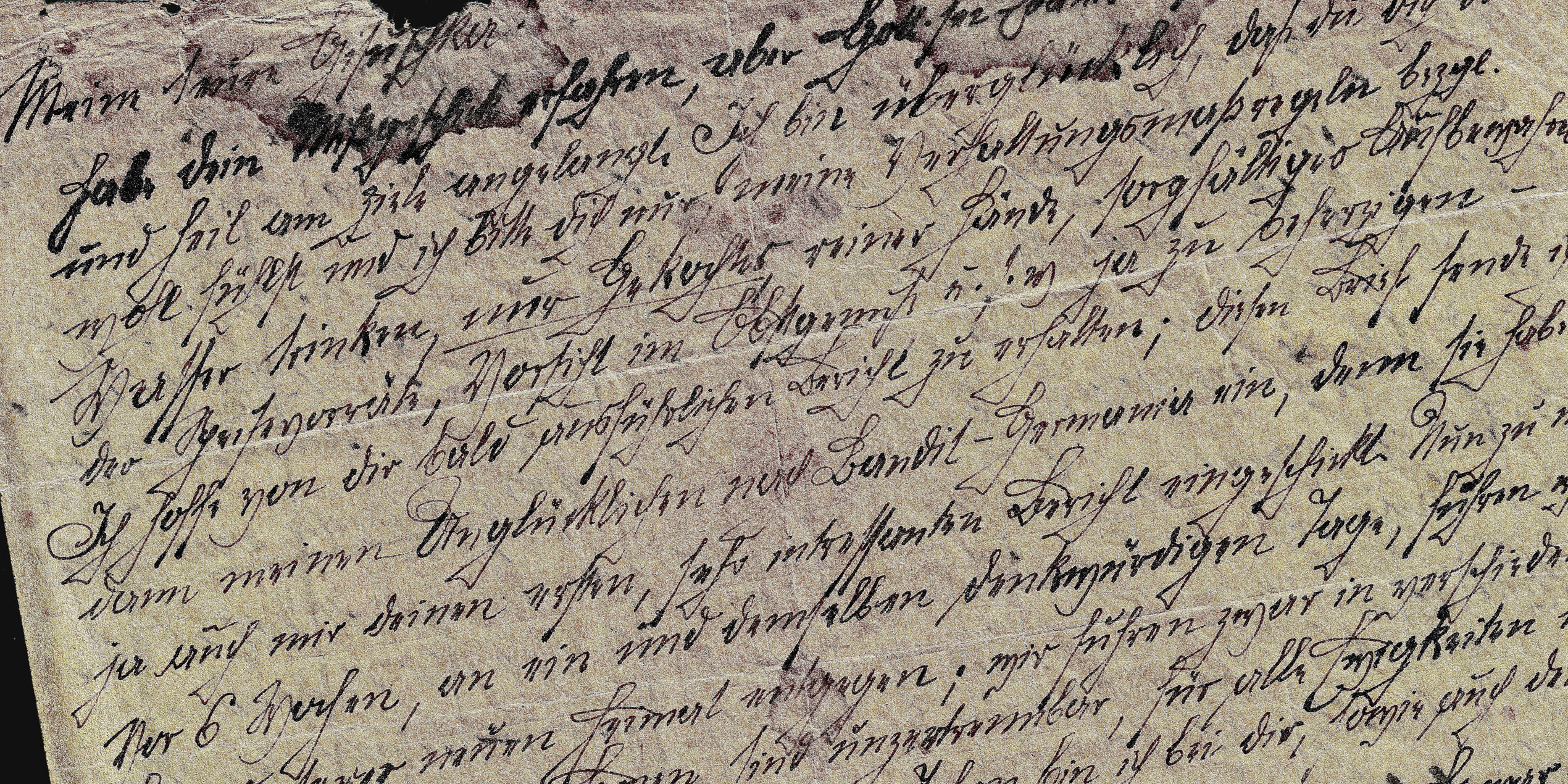

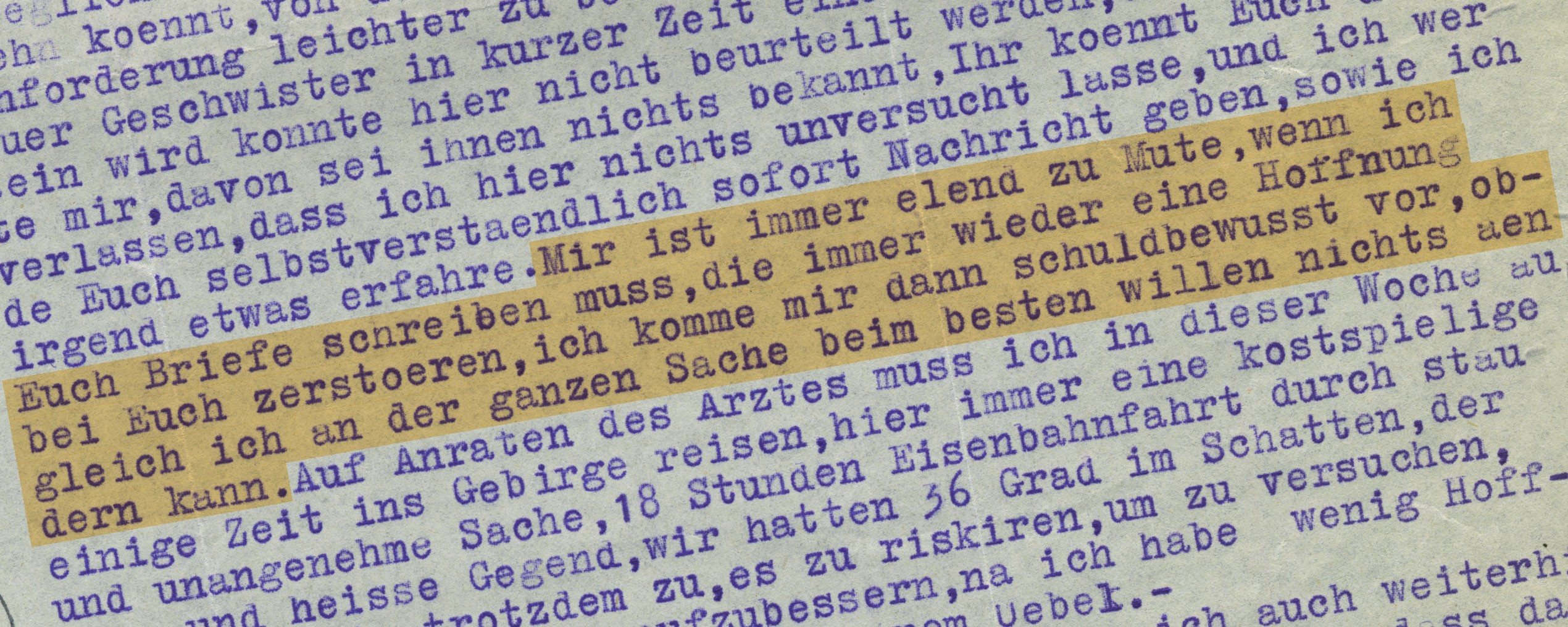

„Mir ist immer elend zu Mute, wenn ich Euch Briefe schreiben muss, die immer wieder eine Hoffnung bei Euch zerstoeren, ich komme mir dann schuldbewusst vor, obwohl ich an der ganzen Sache beim besten Willen nichts aendern kann.“

Buenos Aires/Berlin

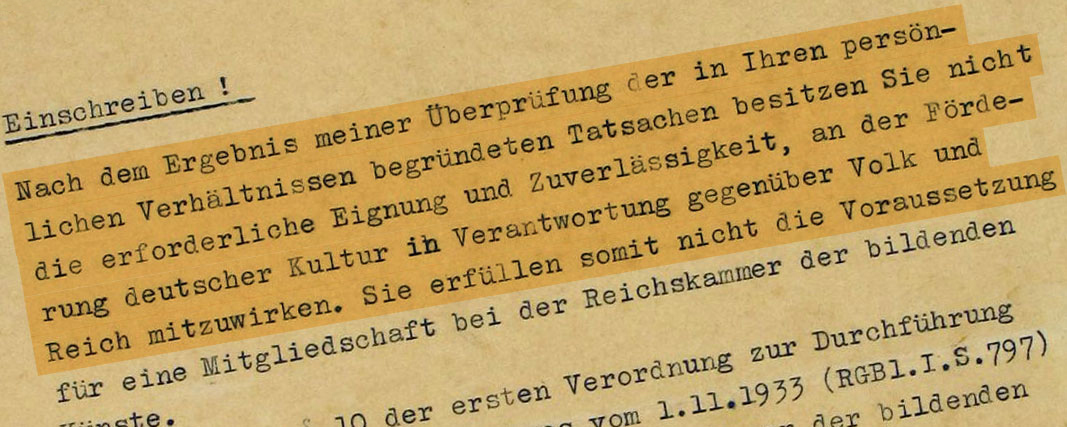

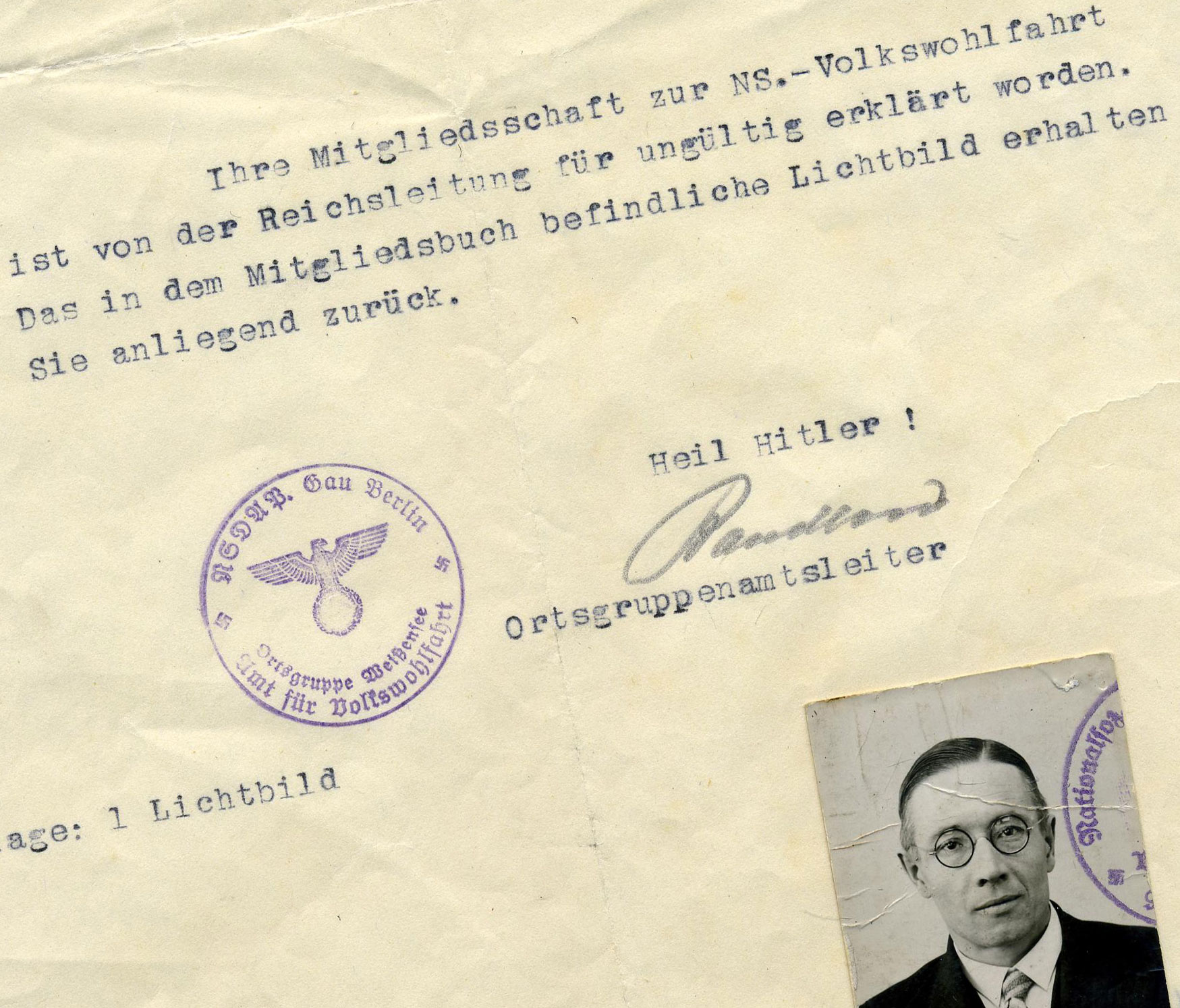

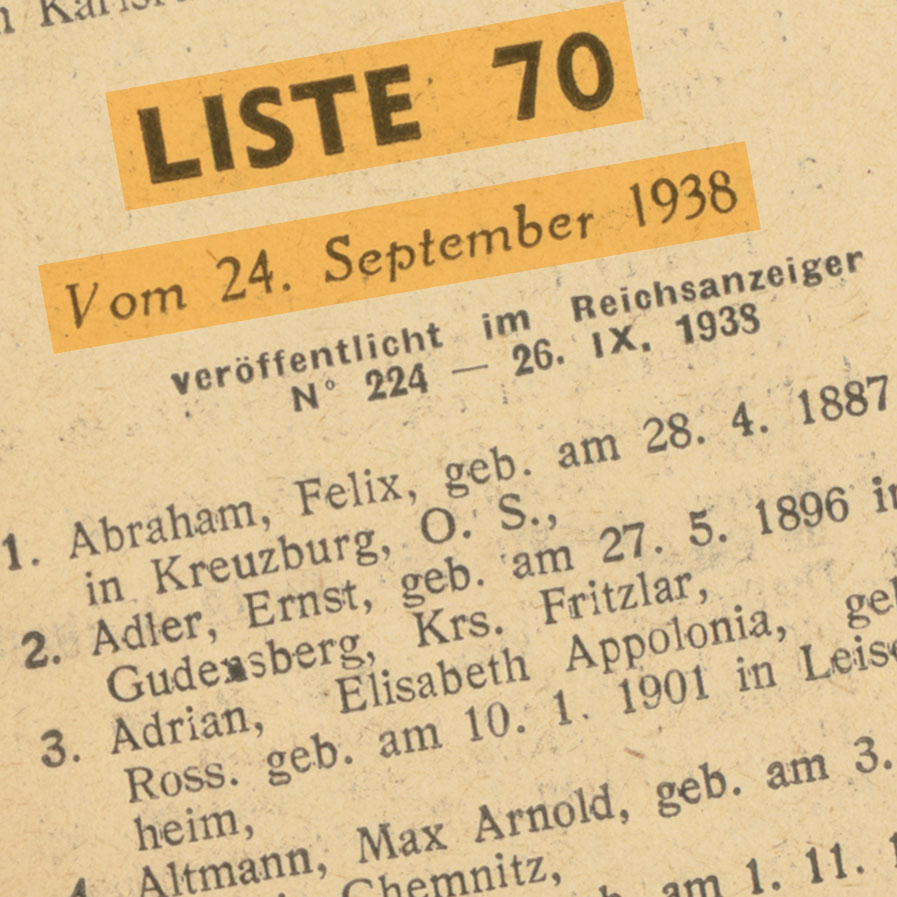

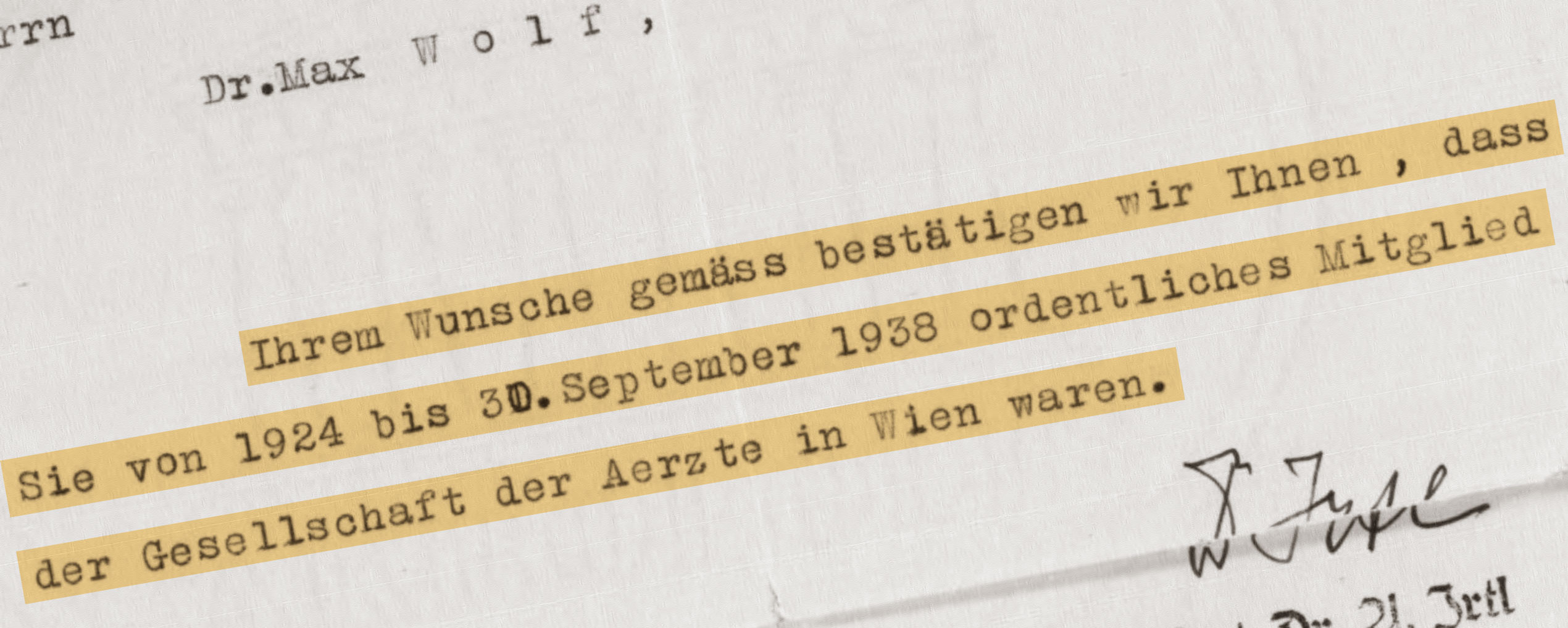

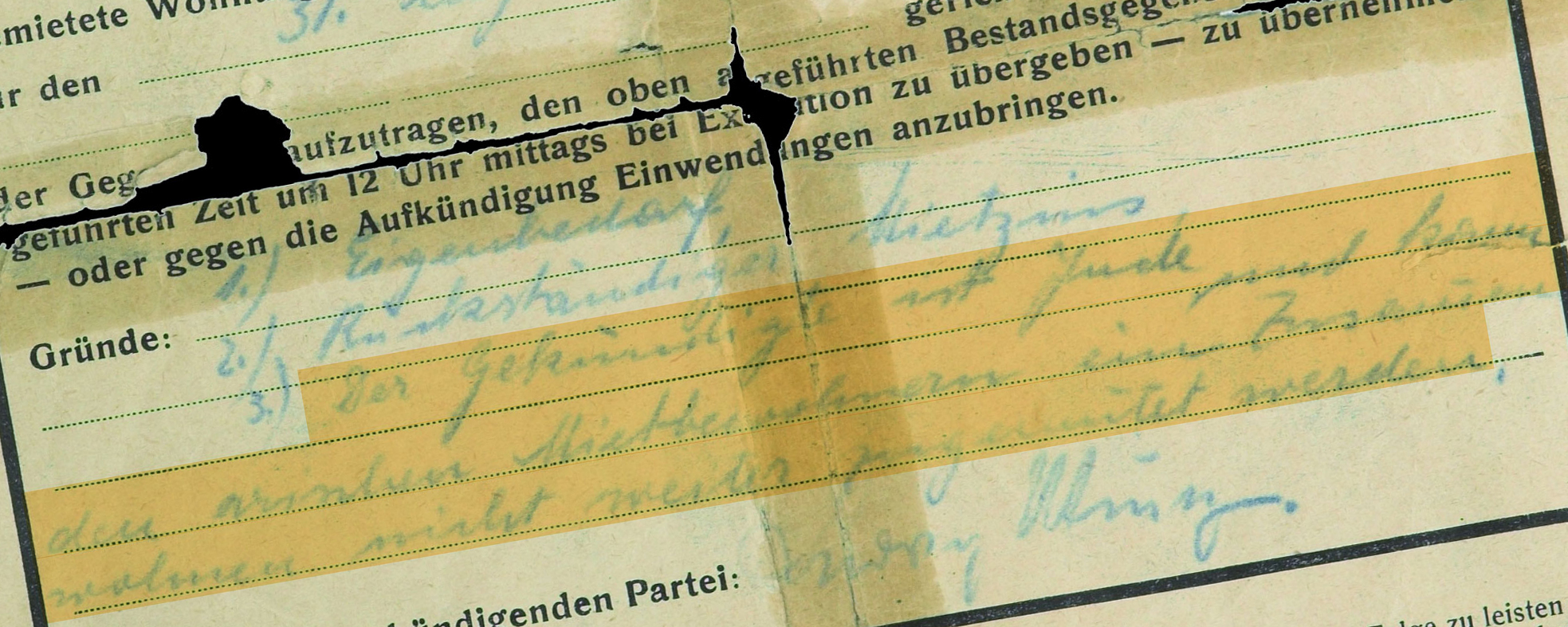

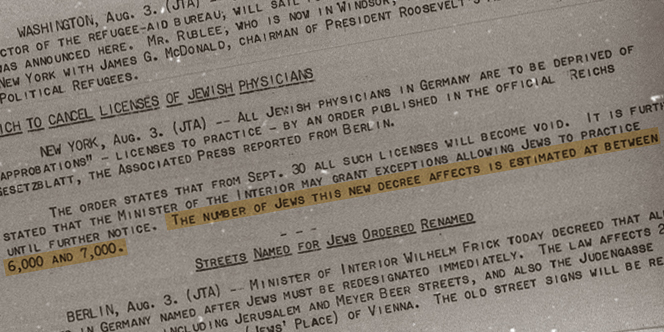

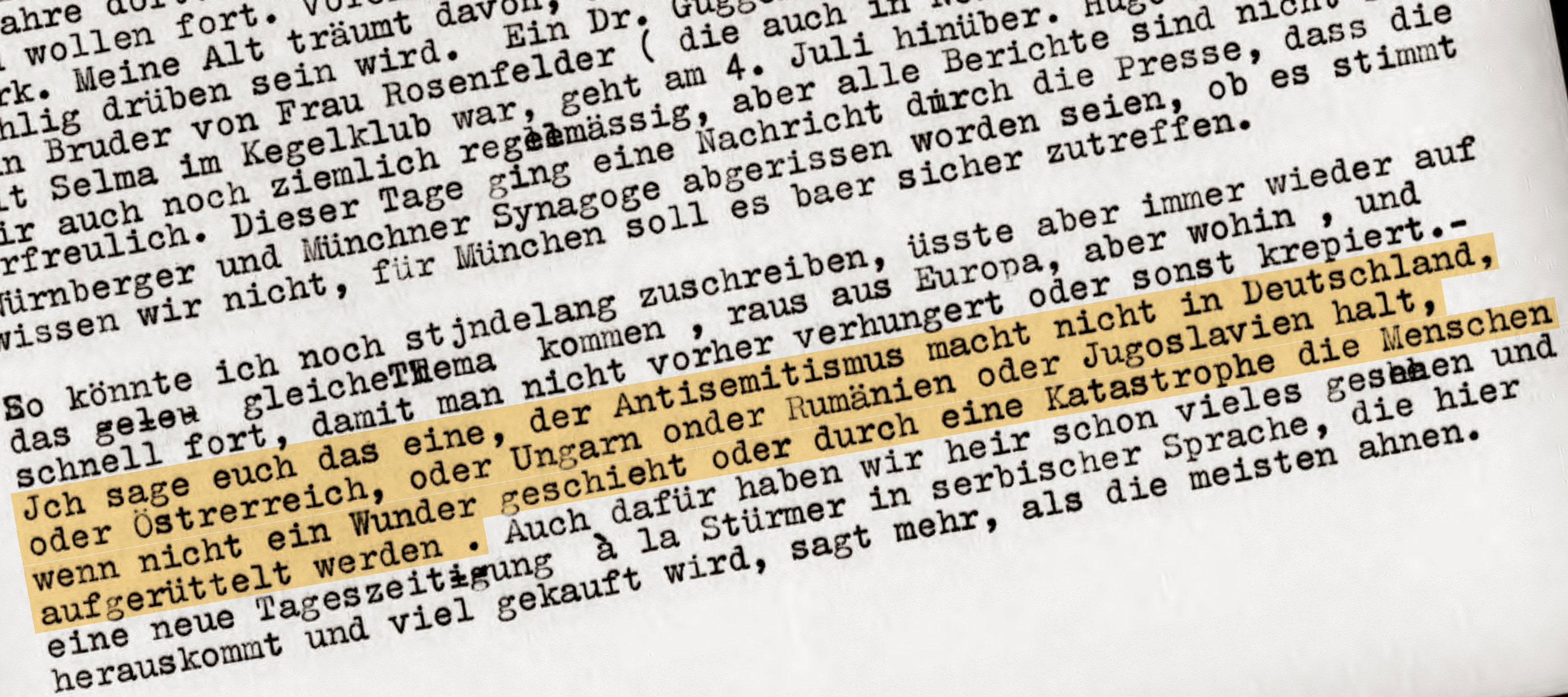

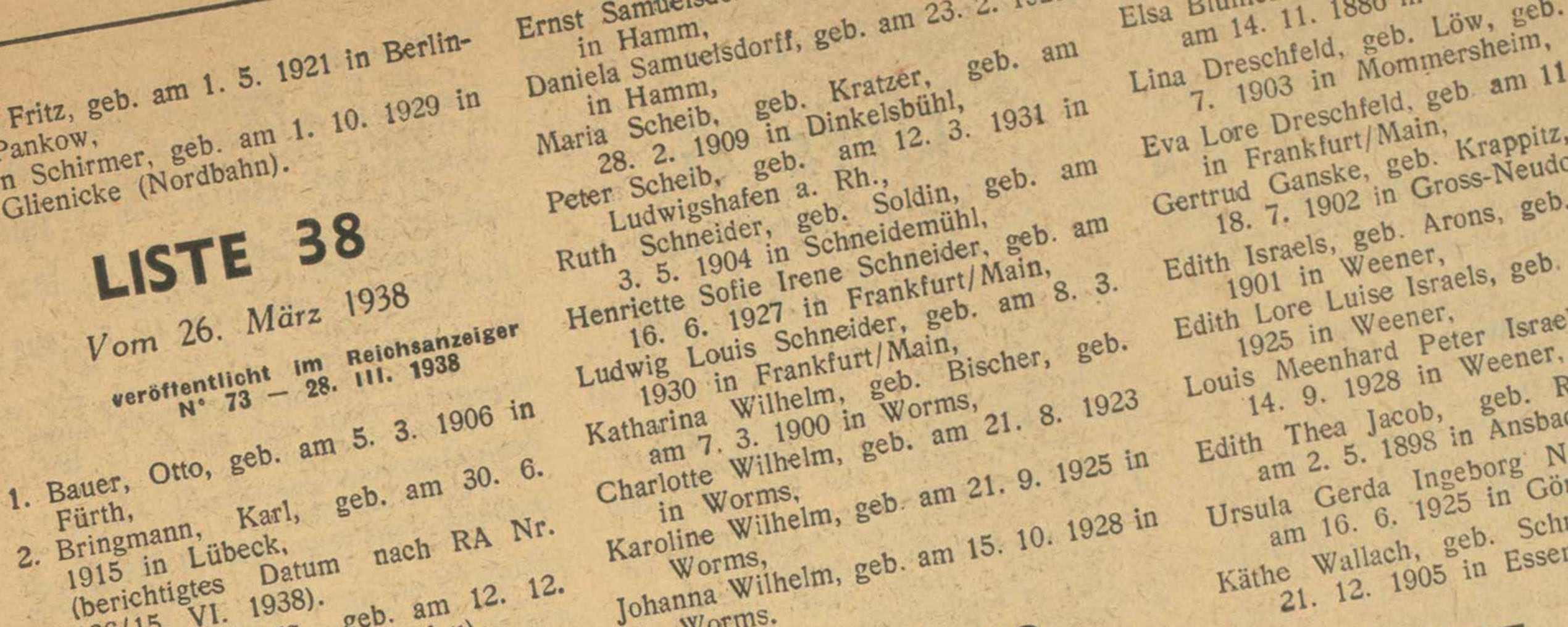

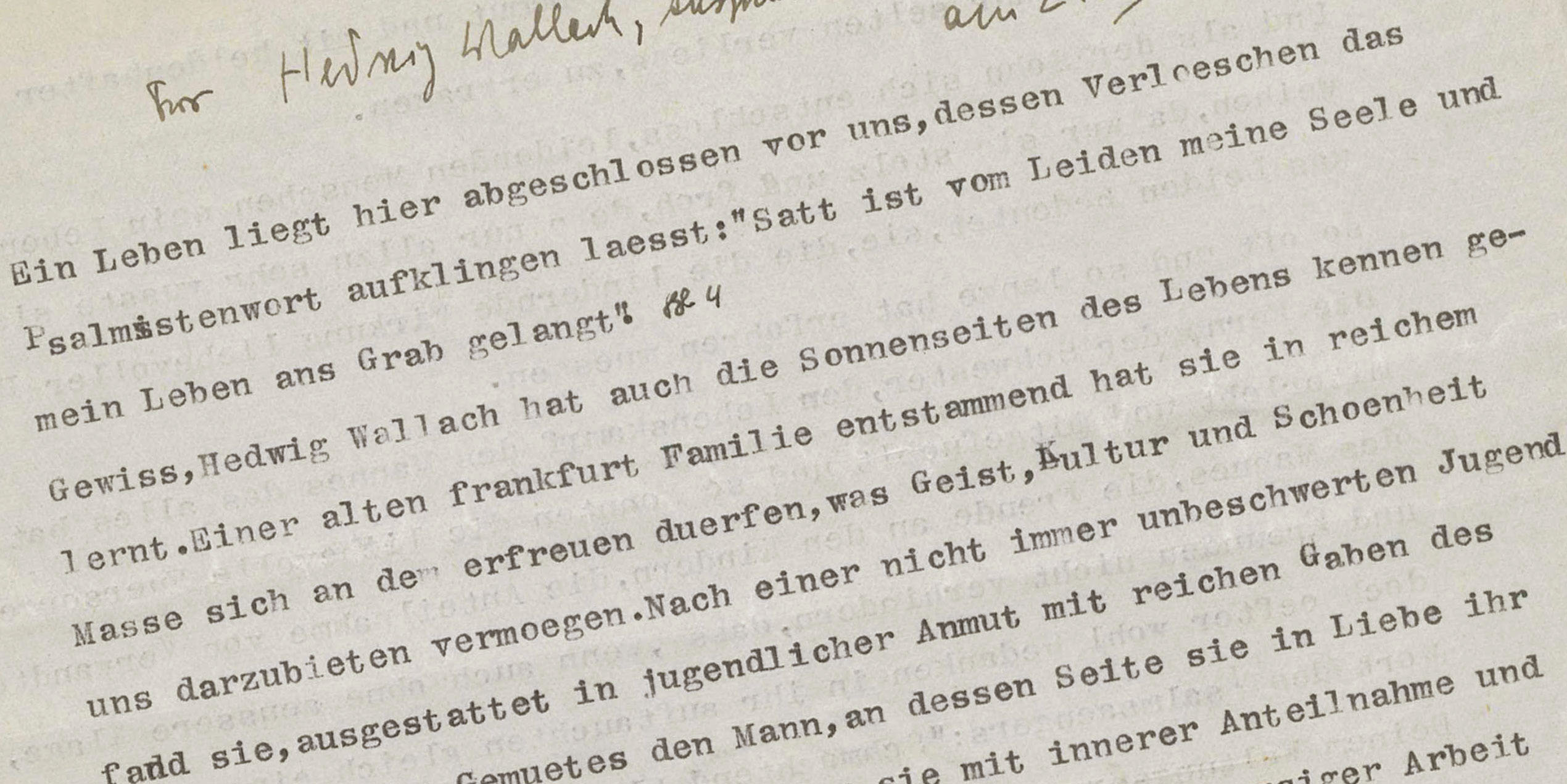

Aufgrund der Vorstellung, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte, dass Einwanderer – vorzugsweise aus Europa – gebraucht würden, um die gewaltigen Flächen Argentiniens zu bevölkern, war die Einwanderungspolitik des Landes vergleichsweise großzügig. Doch bereits nach dem Ersten Weltkrieg wendete sich das Blatt: der Bedarf an Arbeitskräften war saturiert, und in den zwanziger Jahren wurden administrative Barrieren gegen die Einwanderung errichtet. Als Opfer der Verfolgung durch die Nazis Zuflucht zu suchen begannen, wurden die Bestimmung weiter verschärft. Dennoch fanden Tausende deutscher Juden und Regimegegner in Argentinien Zuflucht. Unter ihnen war Max Busse. Seine Schwester Anna Nachtlicht, hatte gehört, die argentinische Regierung habe vor, die Einwanderung zu erleichtern und es zu ermöglichen, Geschwister anzufordern. Max erkundigte sich sofort, aber die Ergebnisse waren ernüchternd: in seiner Antwort vom 26. Dezember muss er ihr mitteilen, dass Pläne dieser Art nicht zu existieren scheinen. Verwandte in Frankreich hatten den Nachtlichts angeboten, bei ihnen auf die Einreisegenehmigung in ein Drittland zu warten. Vielleicht, so Max, wäre es einfacher, von dort aus einen Antrag zu stellen.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Familie Nachtlicht, AR 25031

Original:

Archivbox 1, Ordner 7