Das Leo Baeck Institute New York | Berlin möchte den folgenden Kooperationspartnern für ihre großzügige Unterstützung bei der Realisierung des Projekts 1938 danken:

Die folgenden Einrichtungen stellten uns ihre Materialien zur Einbindung in den Kalender des Projekts 1938 zur Verfügung:

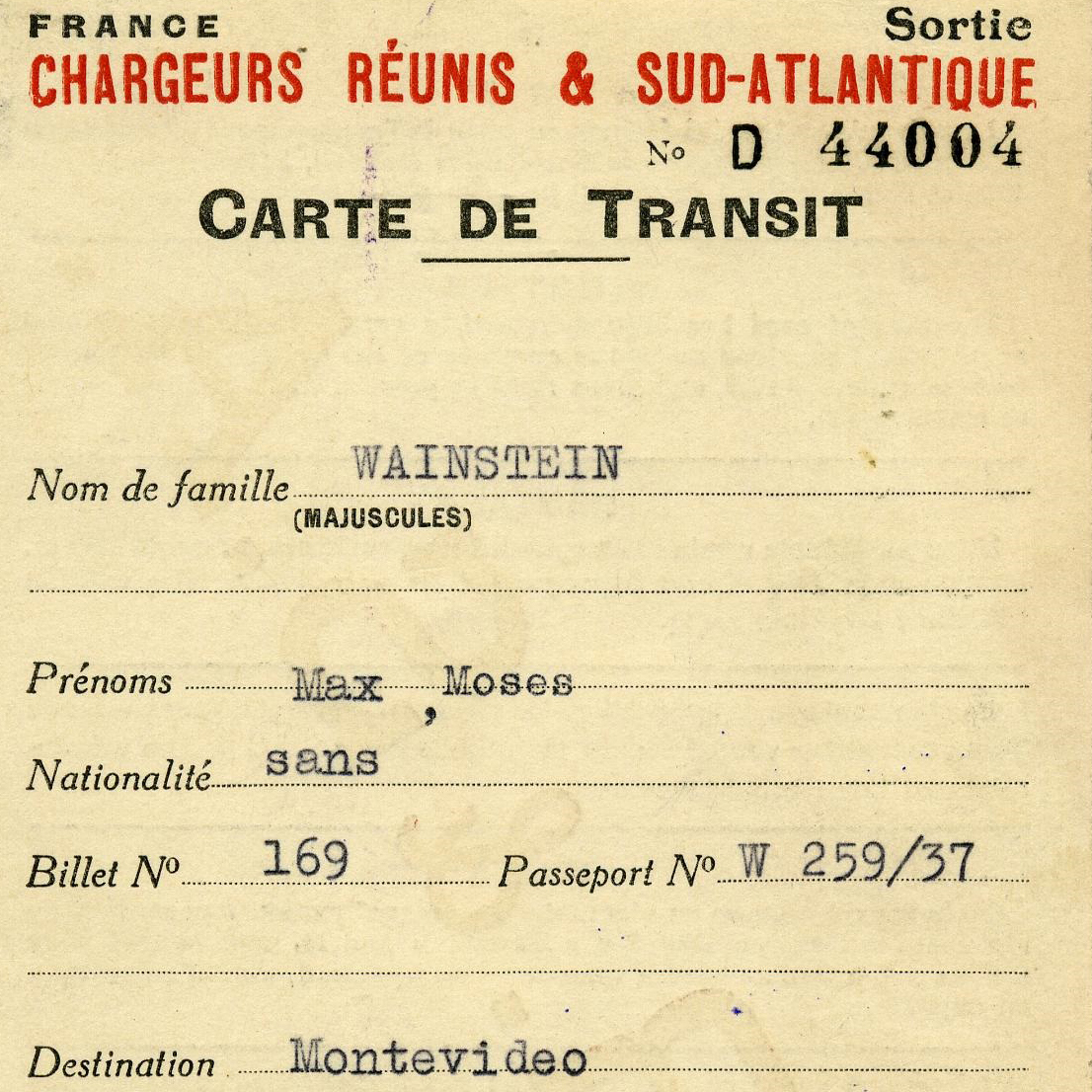

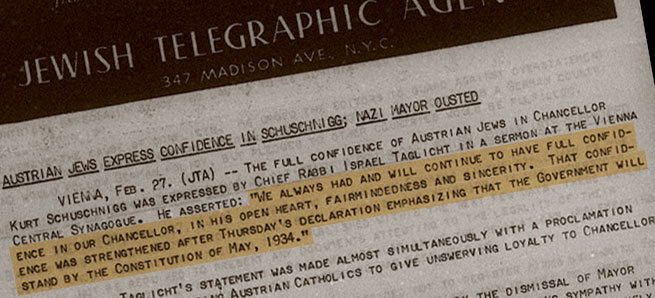

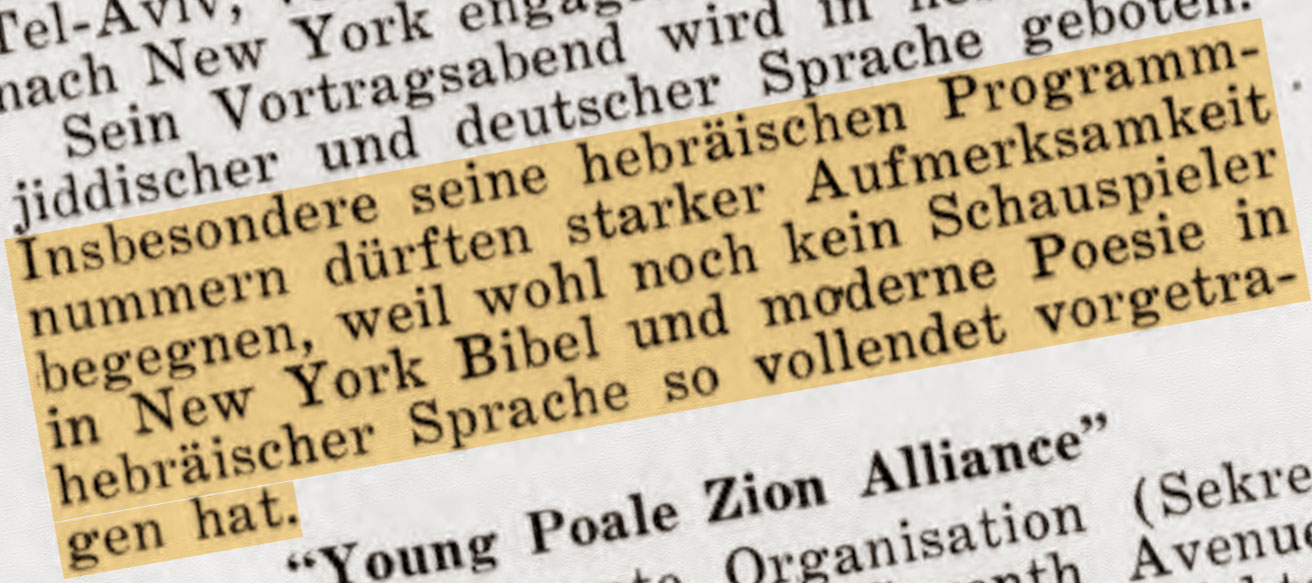

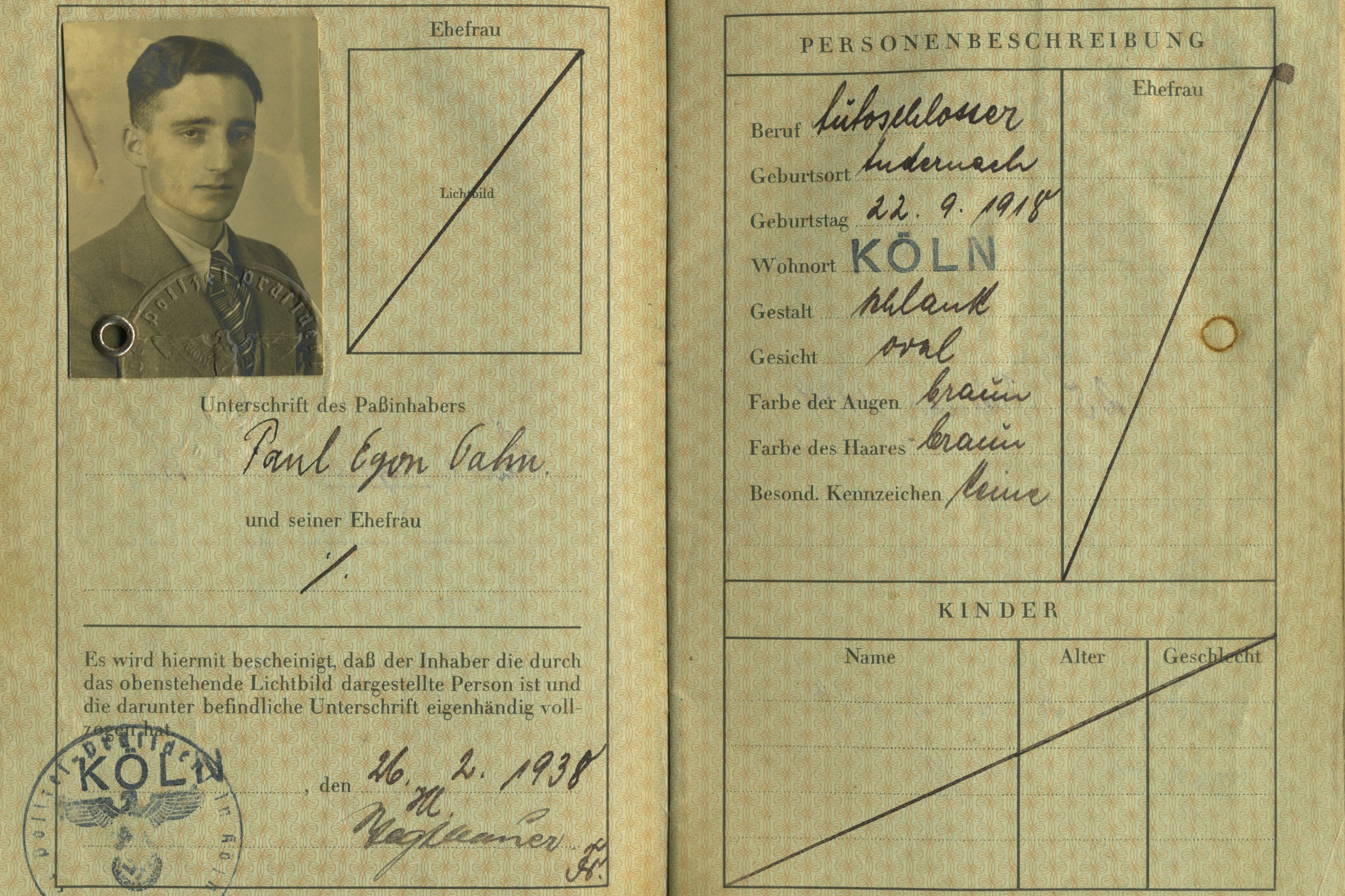

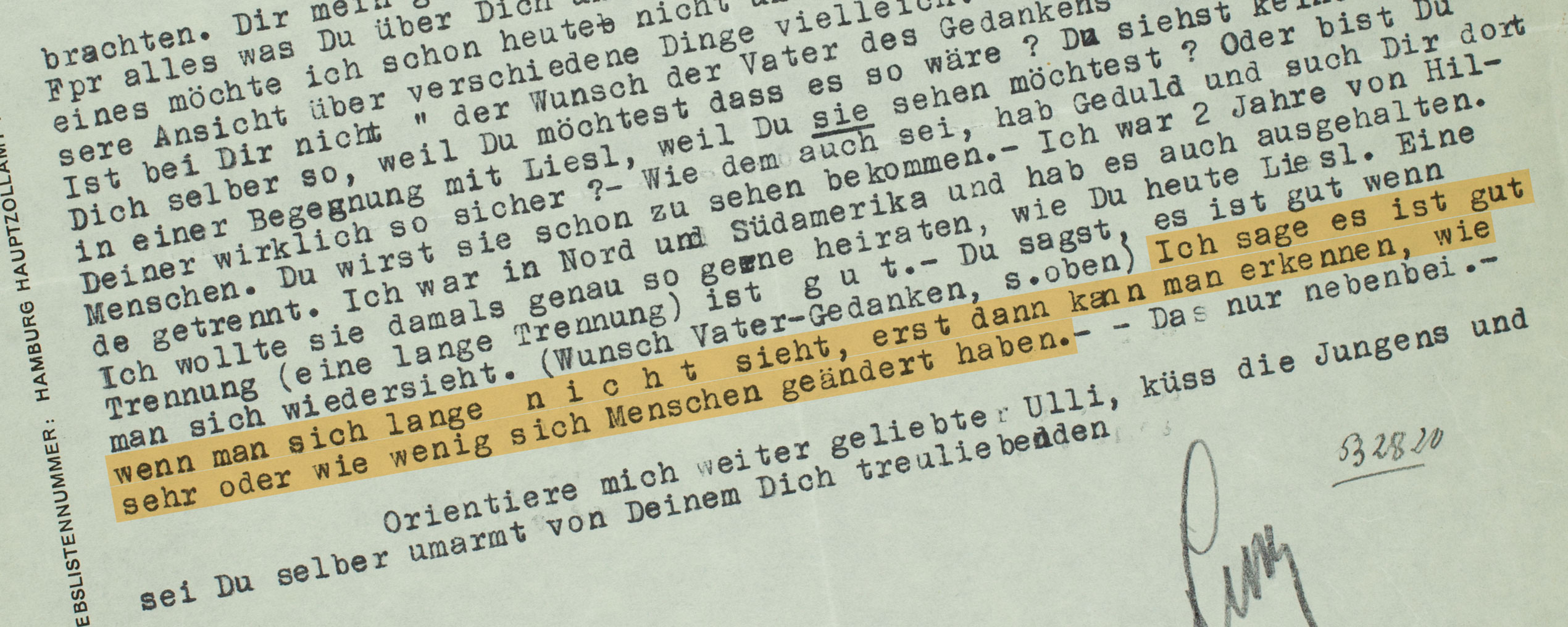

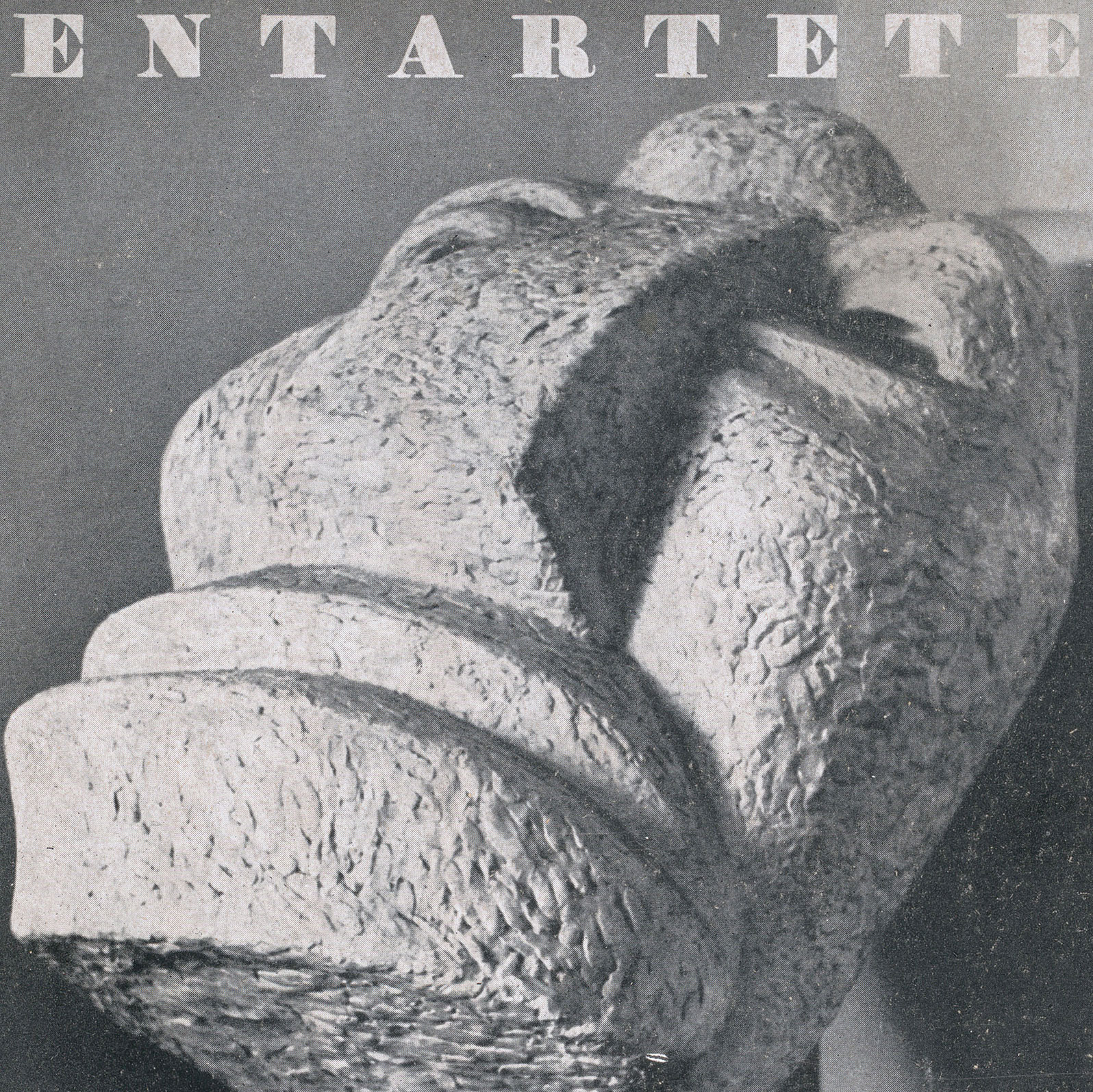

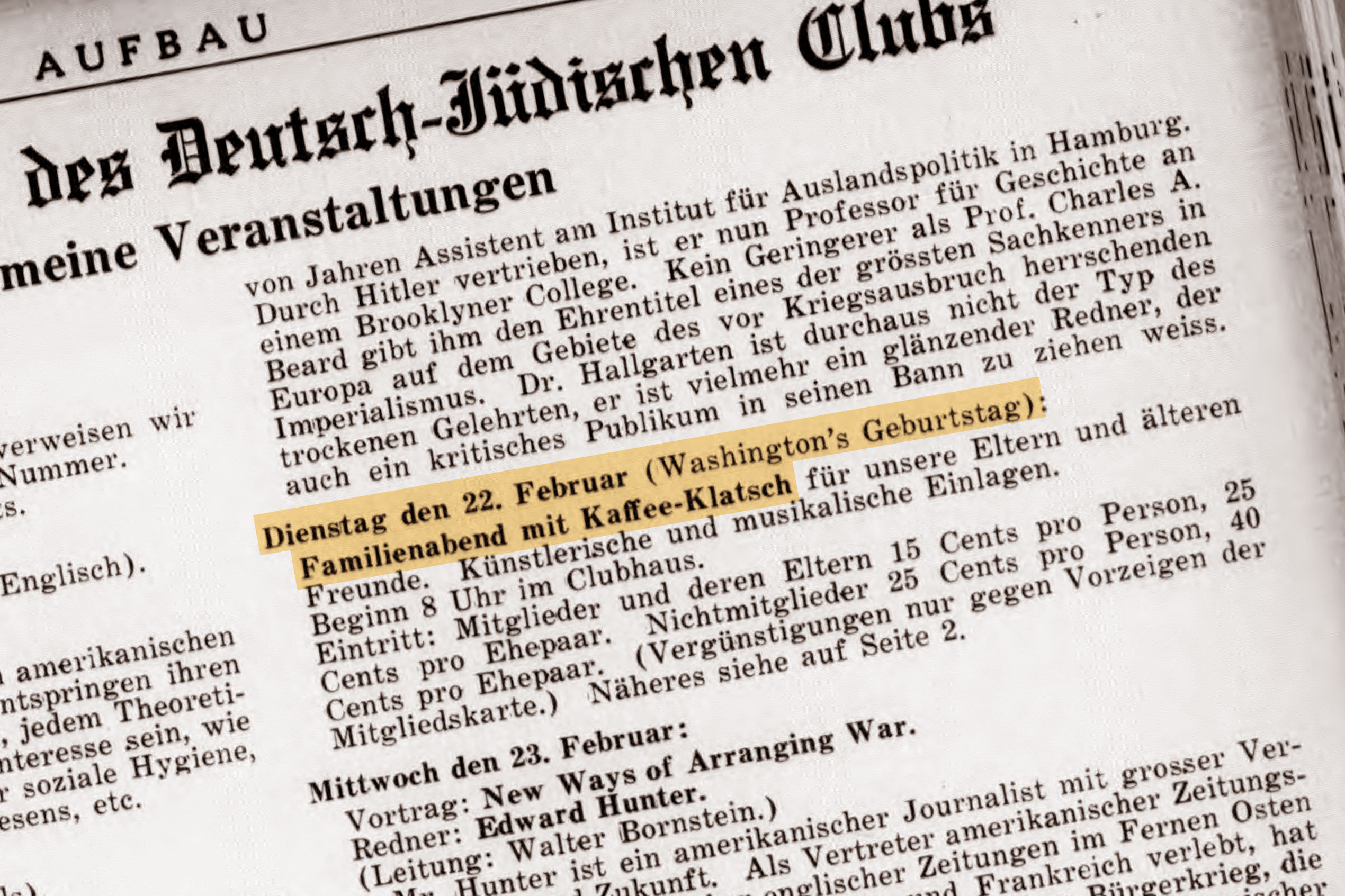

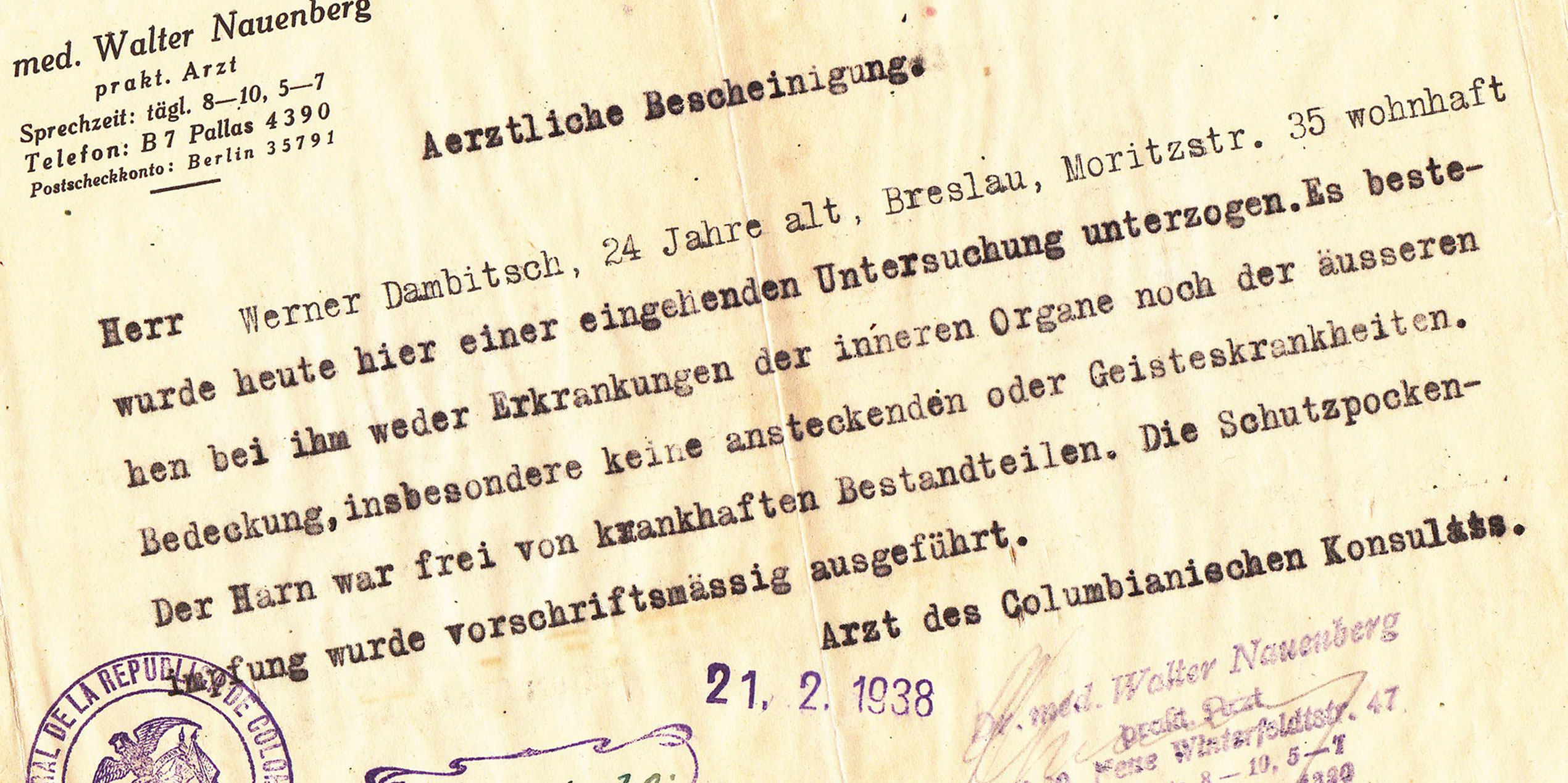

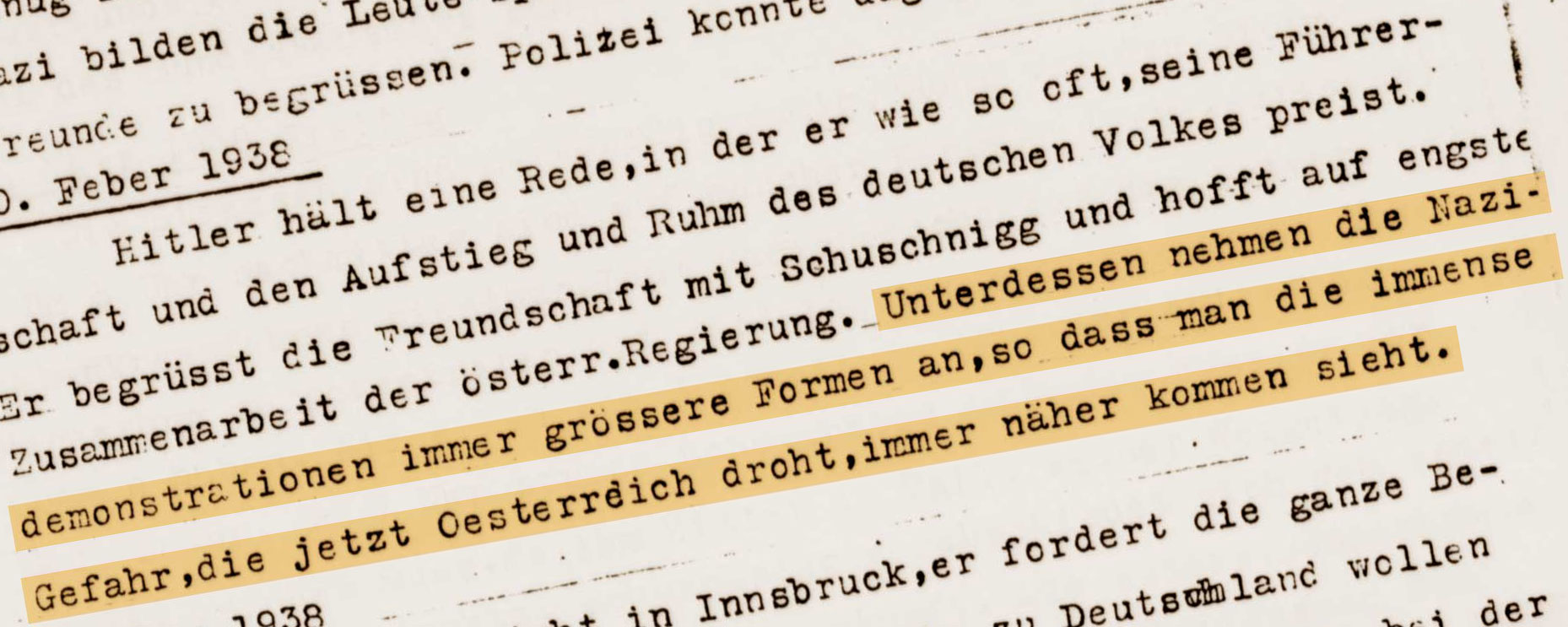

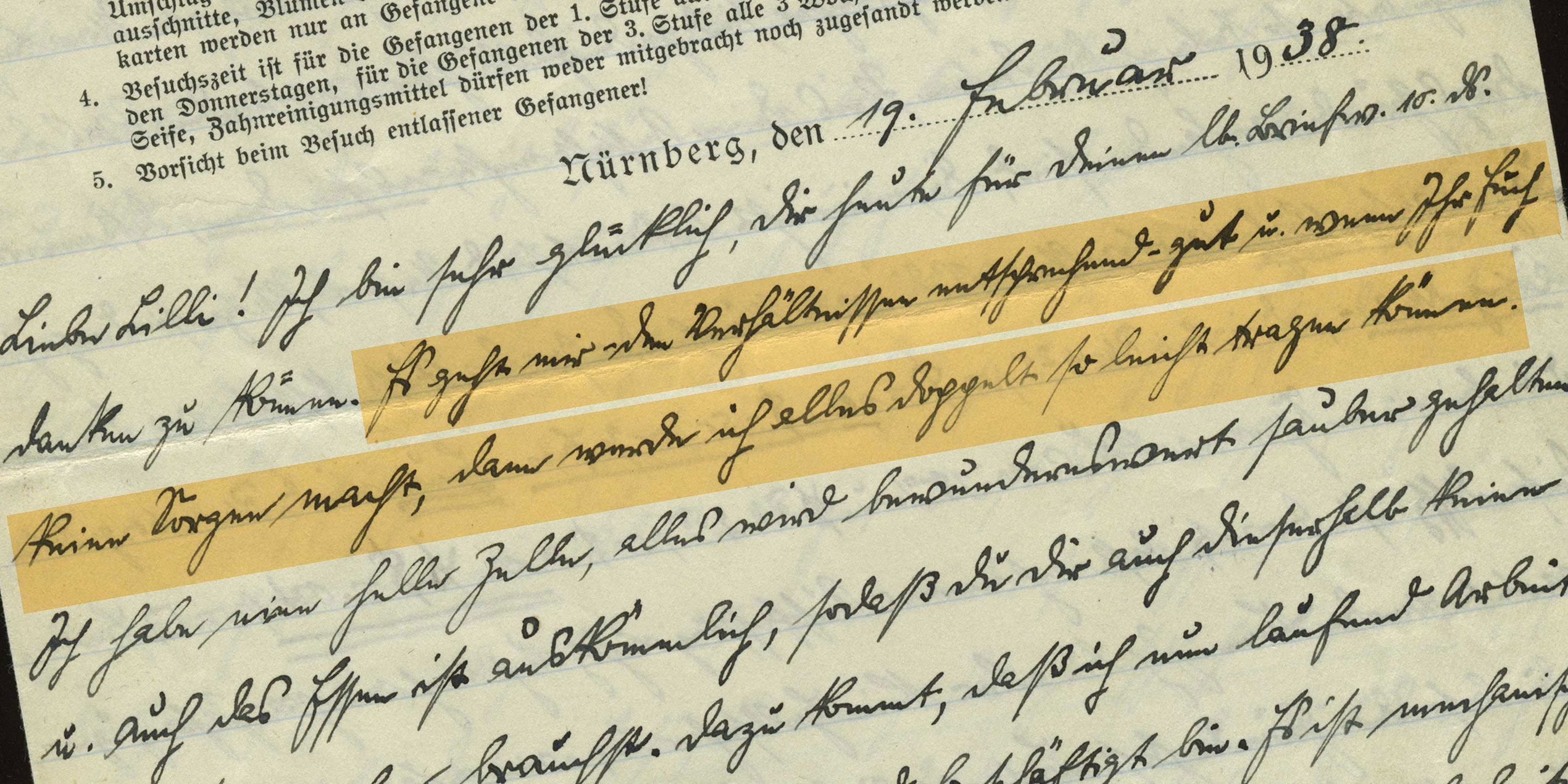

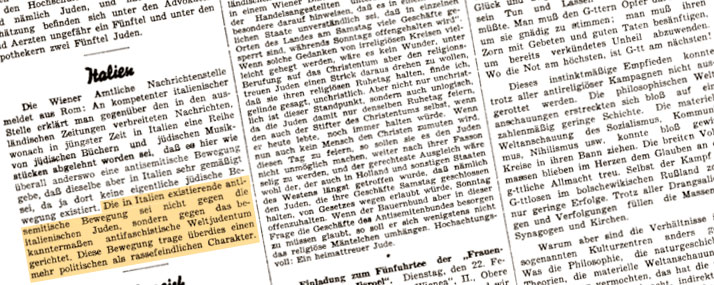

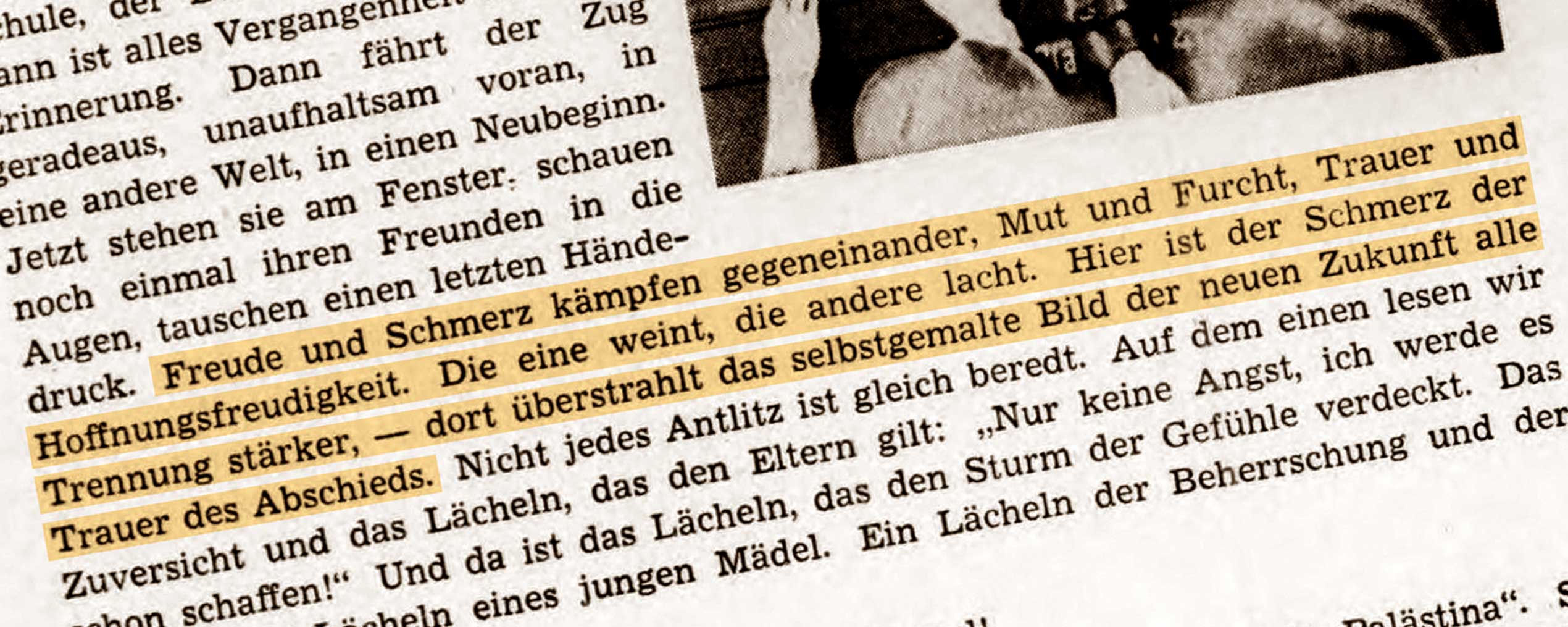

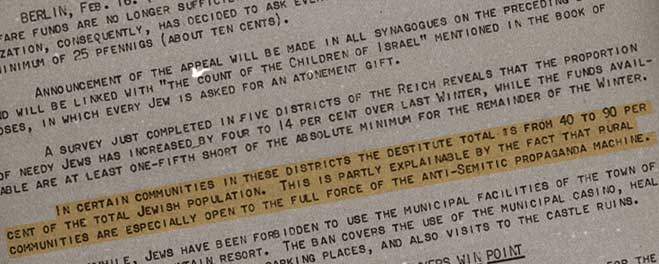

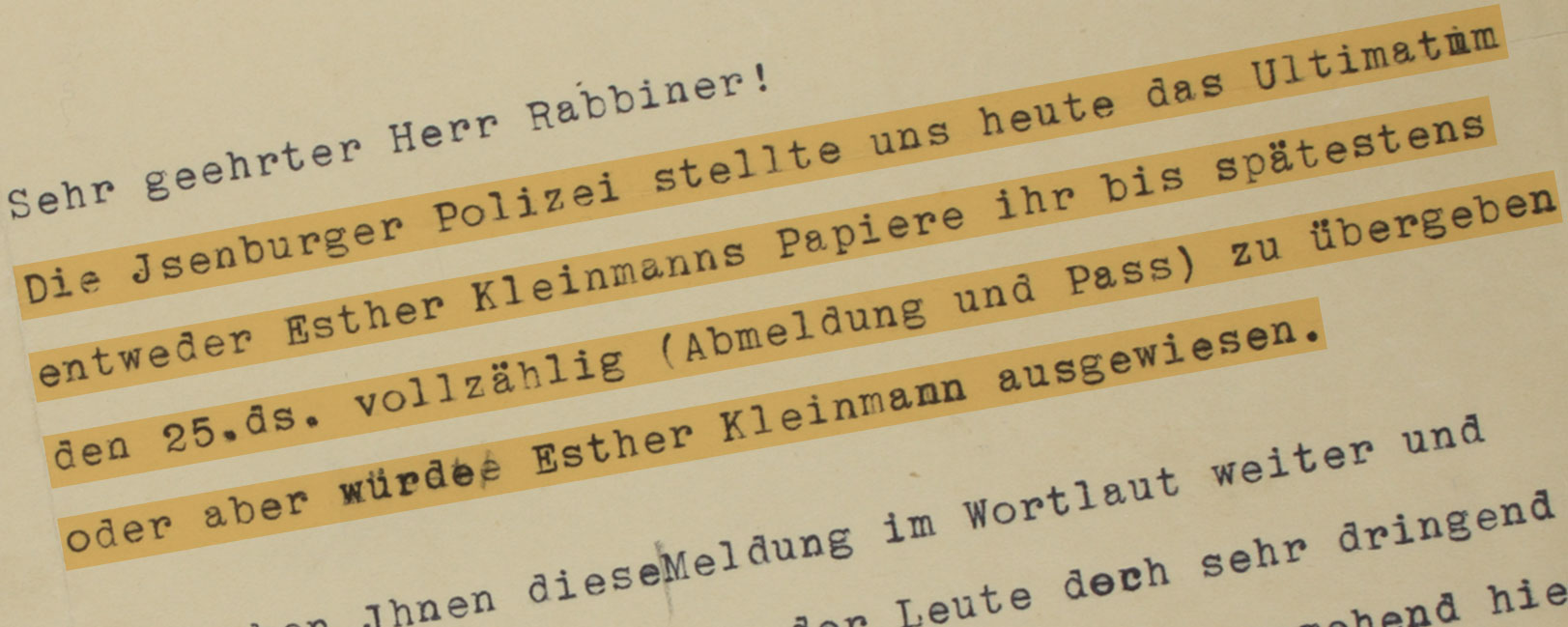

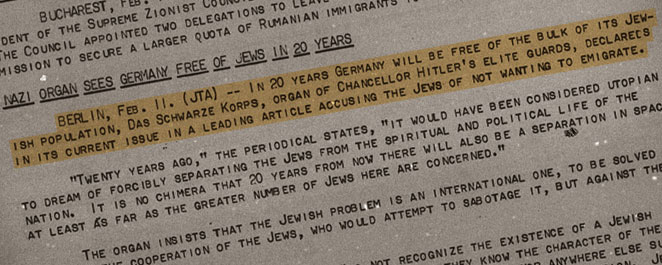

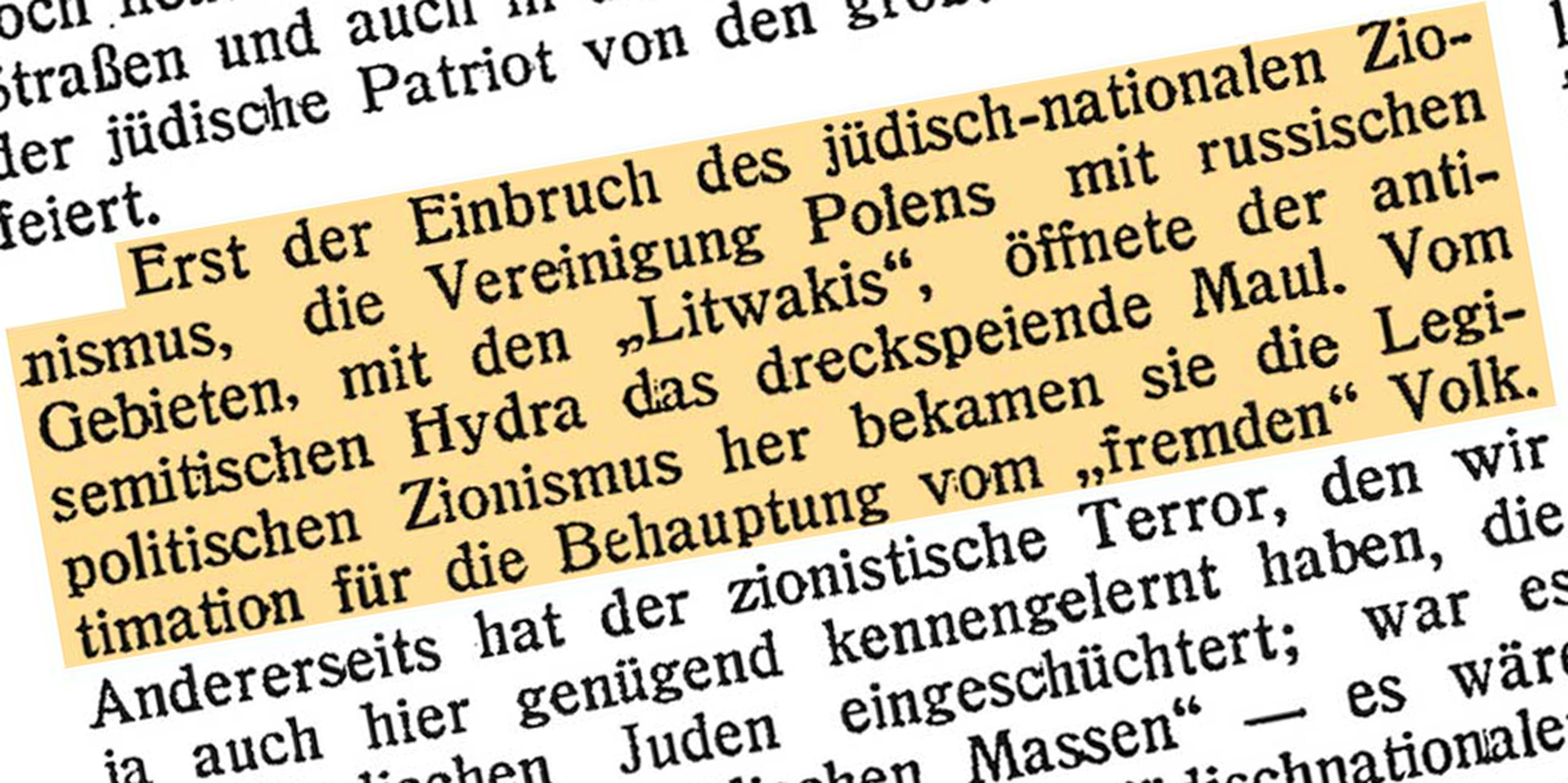

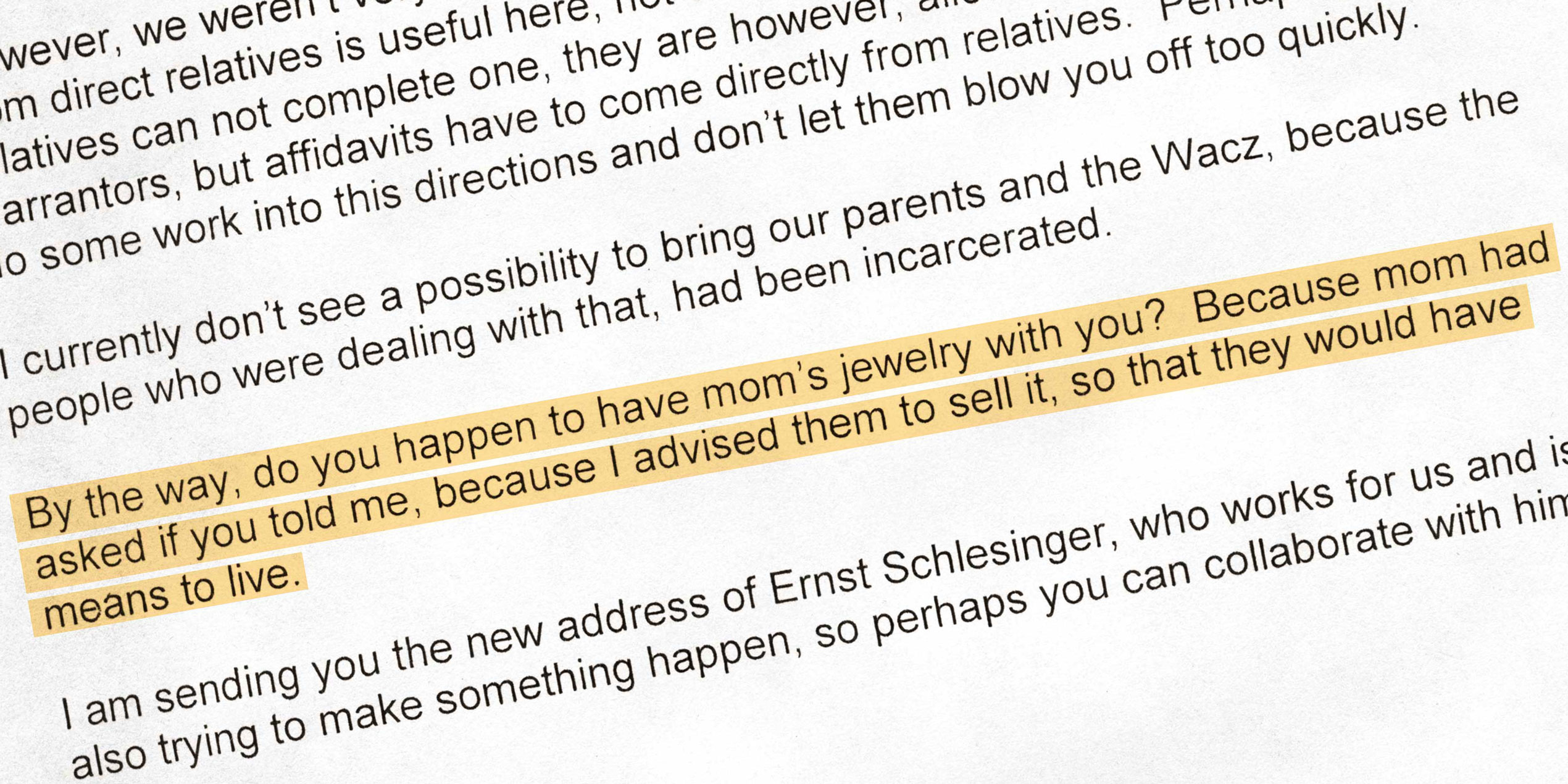

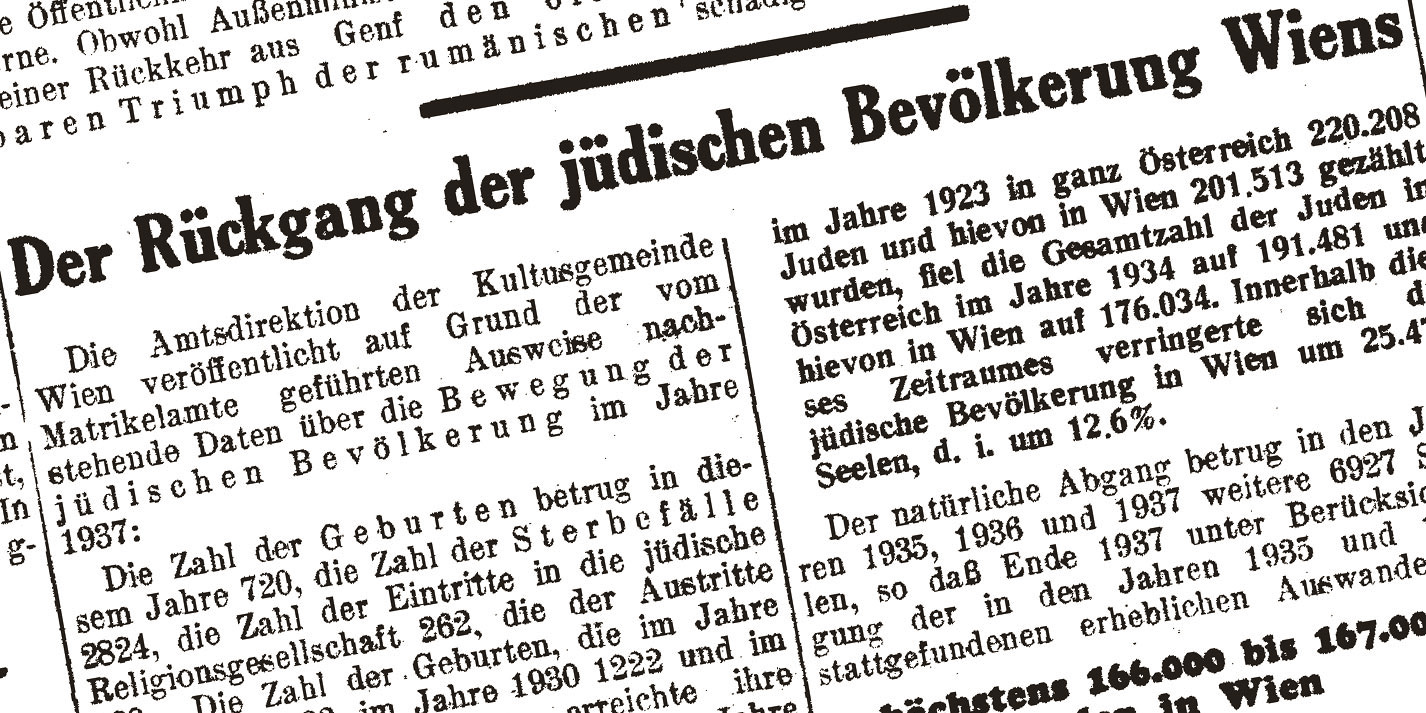

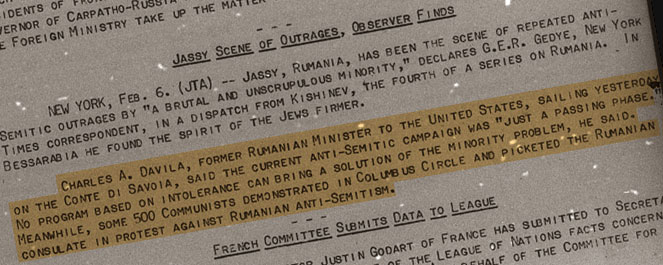

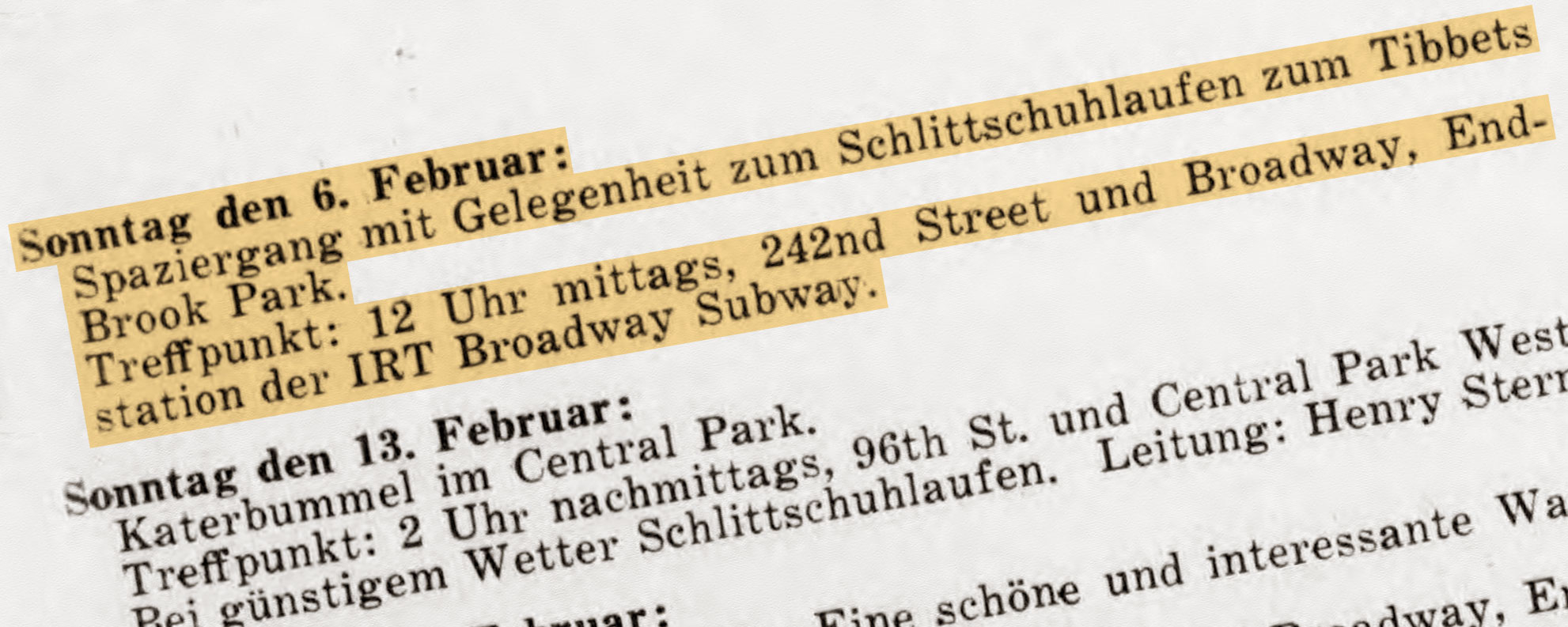

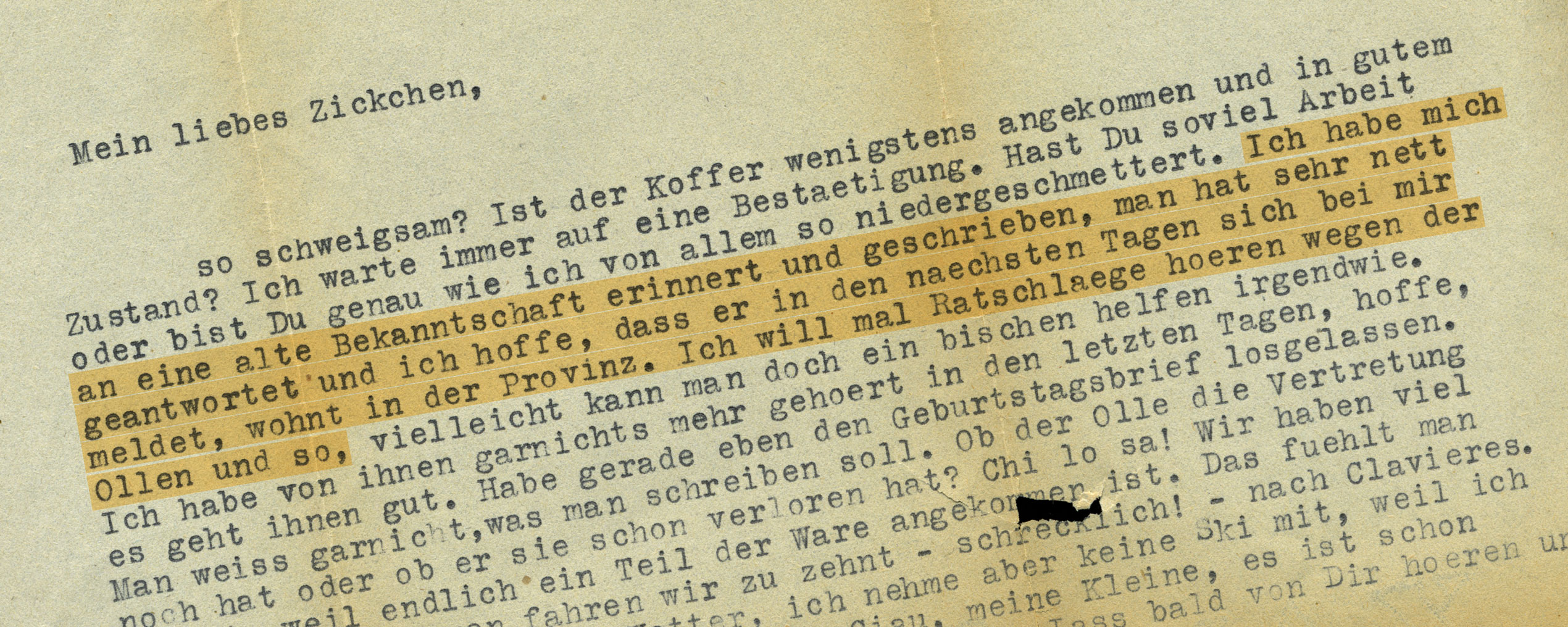

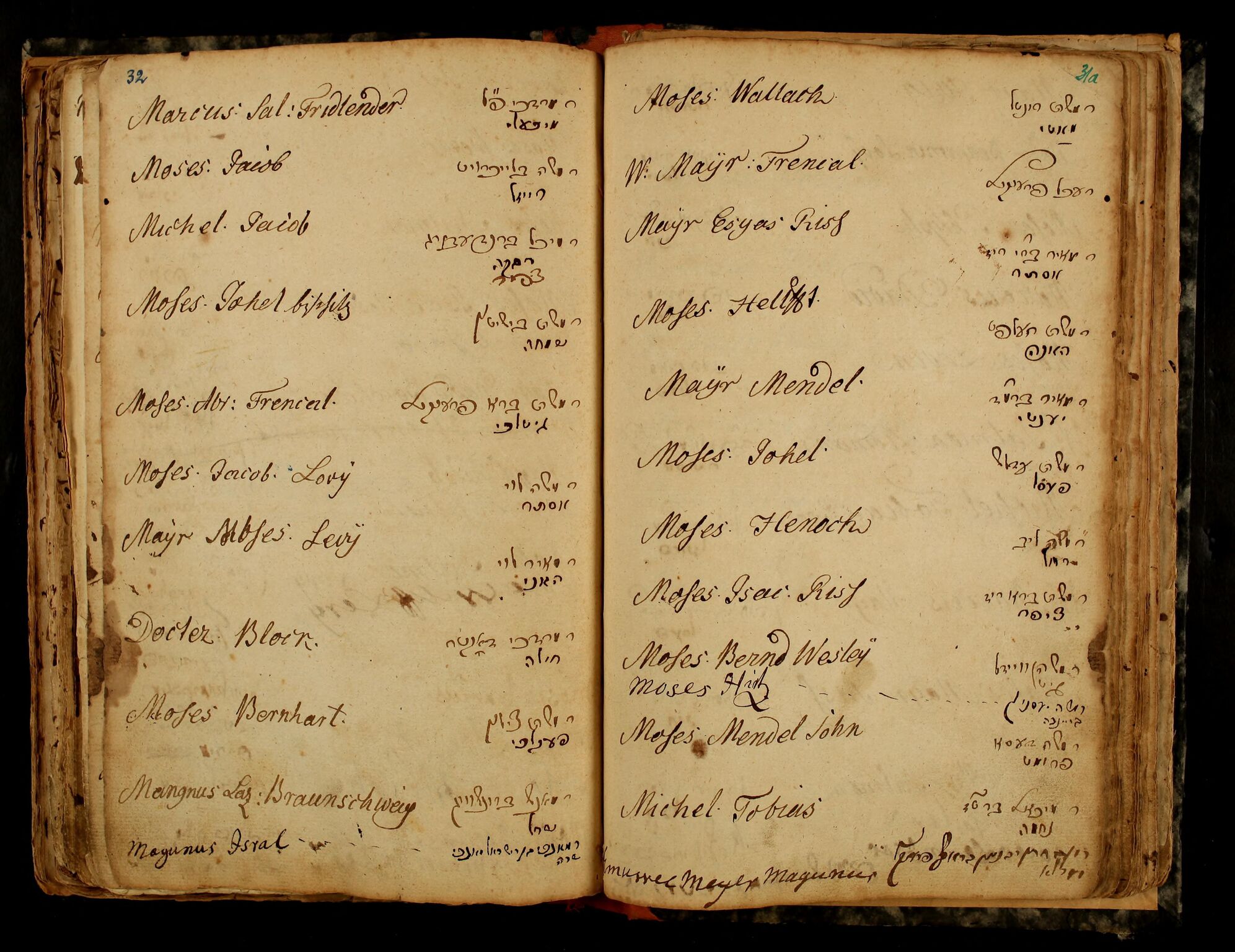

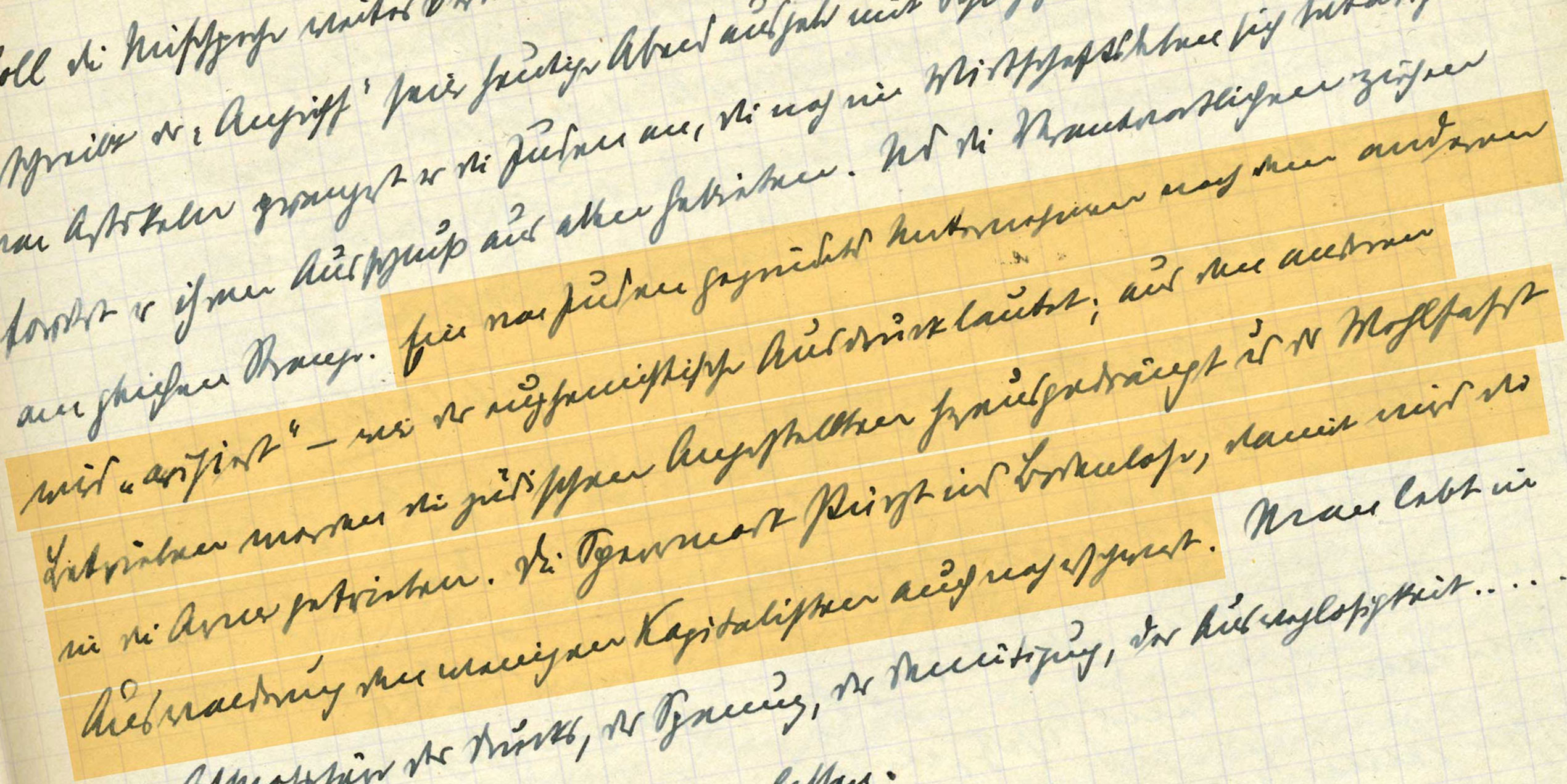

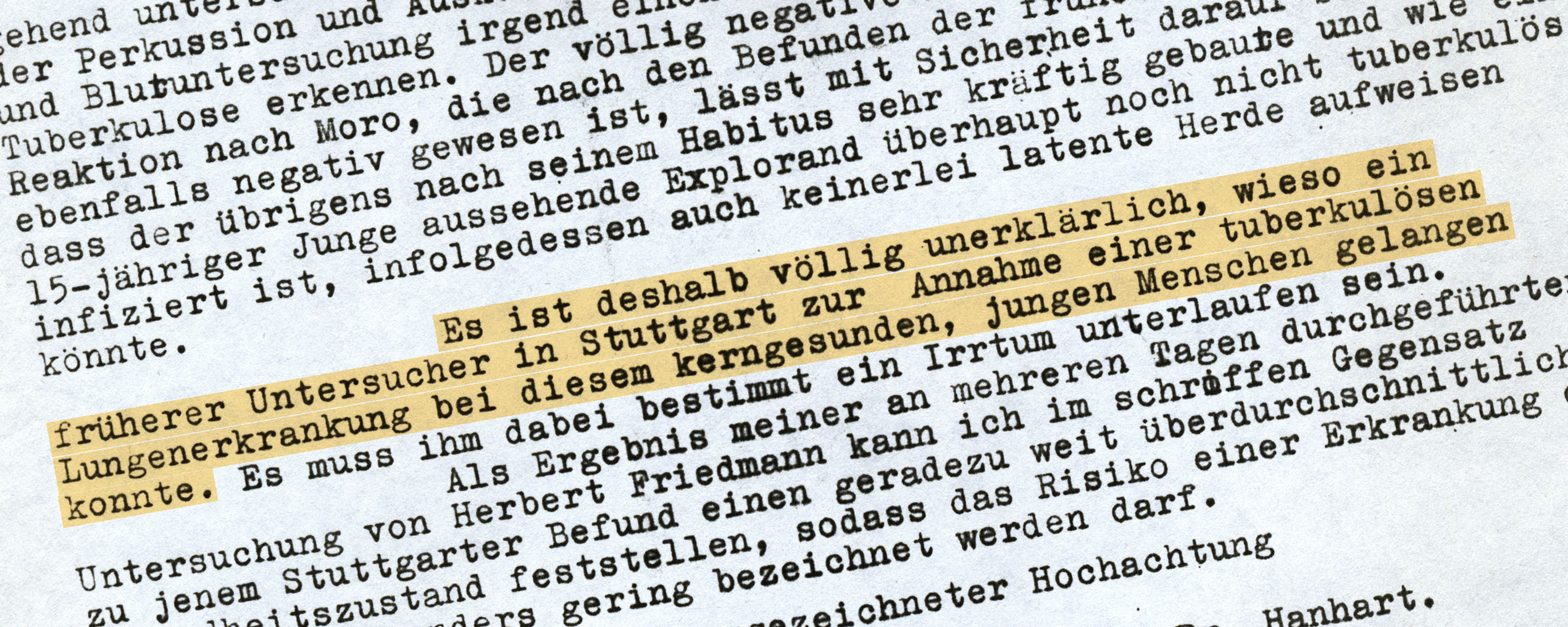

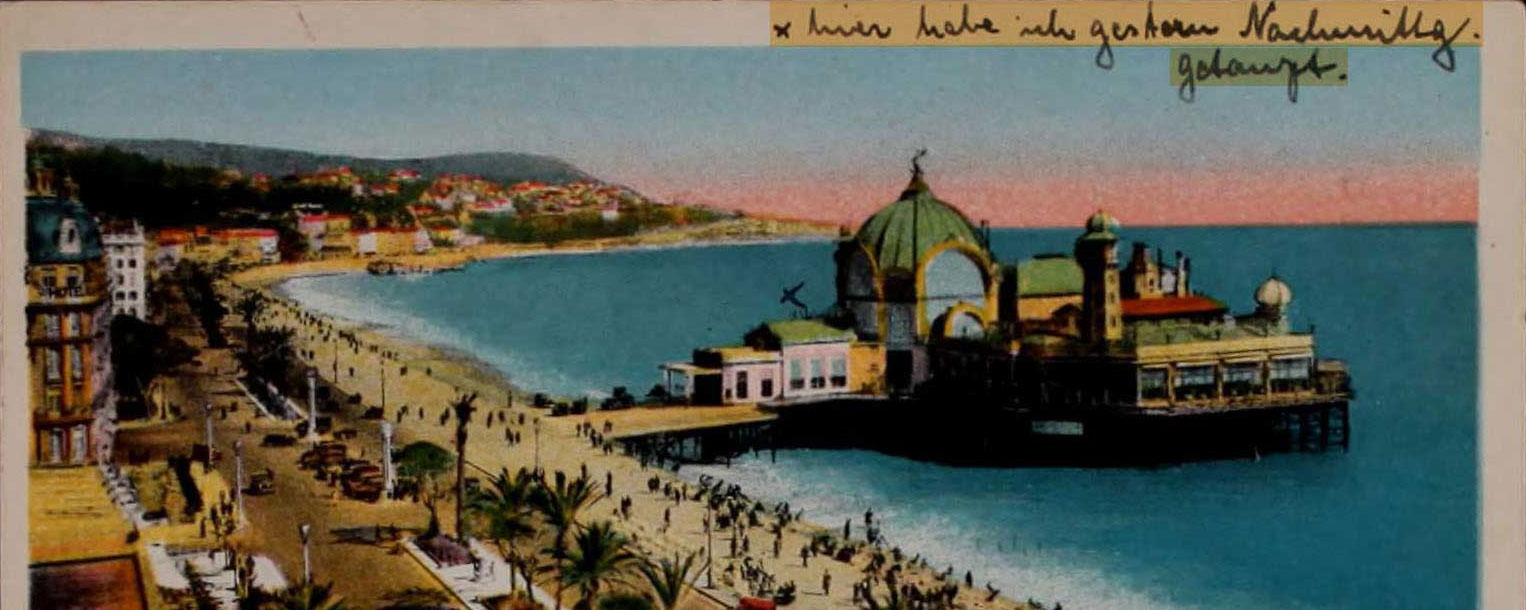

Das Leo Baeck Institut – New York | Berlin zeigt das Jahr 1938 aus der Sicht von Jüdinnen und Juden. Ihre persönlichen Dokumente schildern sowohl ihre eigenen Erfahrungen und erlittenen Nöte als auch die wachsenden Spannungen in Europa und die schwindende Hoffnung für Juden in Deutschland und Österreich.

Das Leo Baeck Institute New York | Berlin möchte den folgenden Kooperationspartnern für ihre großzügige Unterstützung bei der Realisierung des Projekts 1938 danken:

Die folgenden Einrichtungen stellten uns ihre Materialien zur Einbindung in den Kalender des Projekts 1938 zur Verfügung:

Das Leo Baeck Institute New York | Berlin möchte den folgenden Kooperationspartnern für ihre großzügige Unterstützung bei der Realisierung des Projekts 1938 danken:

Die folgenden Einrichtungen stellten uns ihre Materialien zur Einbindung in den Kalender des Projekts 1938 zur Verfügung:

Interesse an wöchentlichen Updates?

Erfolg

Danke fürs Anmelden.

Error

Du bist bereits ein Listenmitglied.

Error

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Das Leo Baeck Institut – New York | Berlin zeigt das Jahr 1938 aus der Sicht von Jüdinnen und Juden. Ihre persönlichen Dokumente schildern sowohl ihre eigenen Erfahrungen und erlittenen Nöte als auch die wachsenden Spannungen in Europa und die schwindende Hoffnung für Juden in Deutschland und Österreich.

Kuratiert vom Leo Baeck Institute – New York | Berlin

© 2018 Leo Baeck Institute

Website and exhibition design by C&G Partners