Abschied für immer?

Trennung um des Überlebens Willen

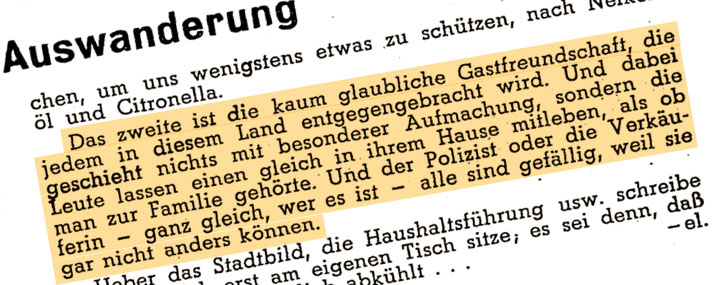

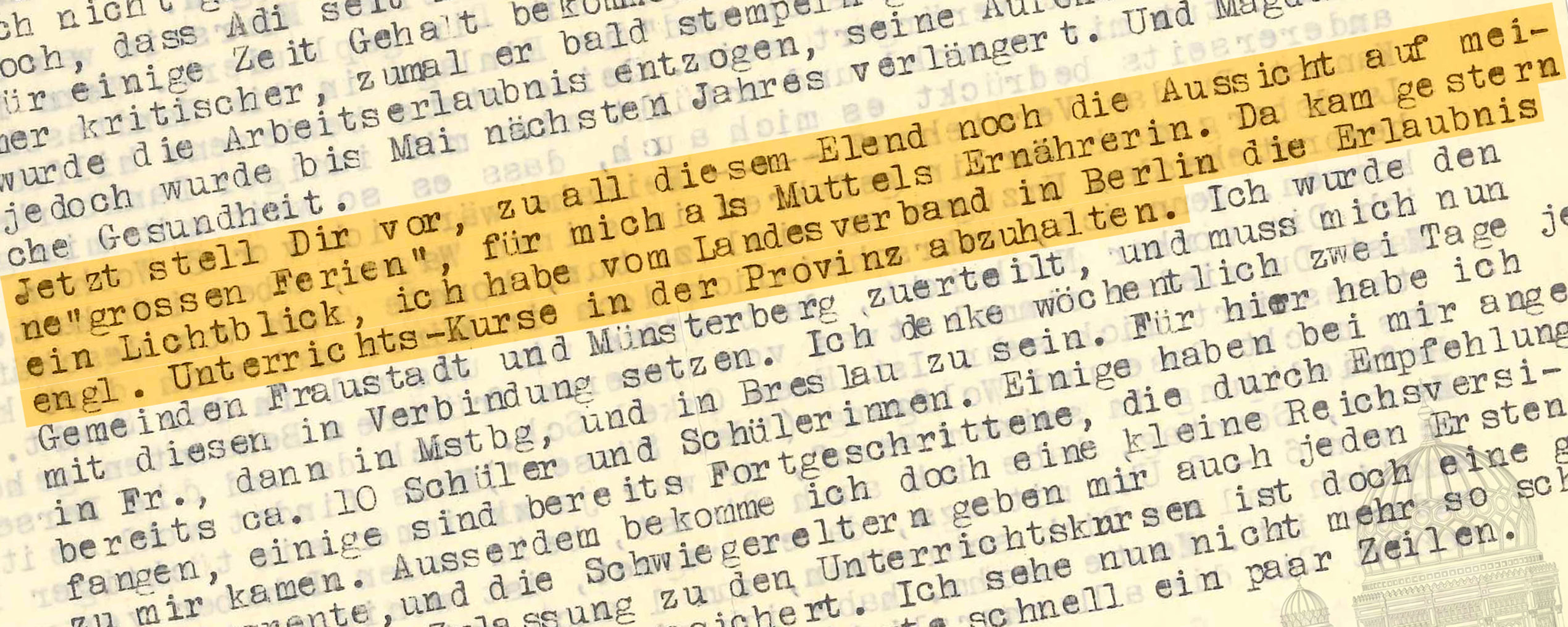

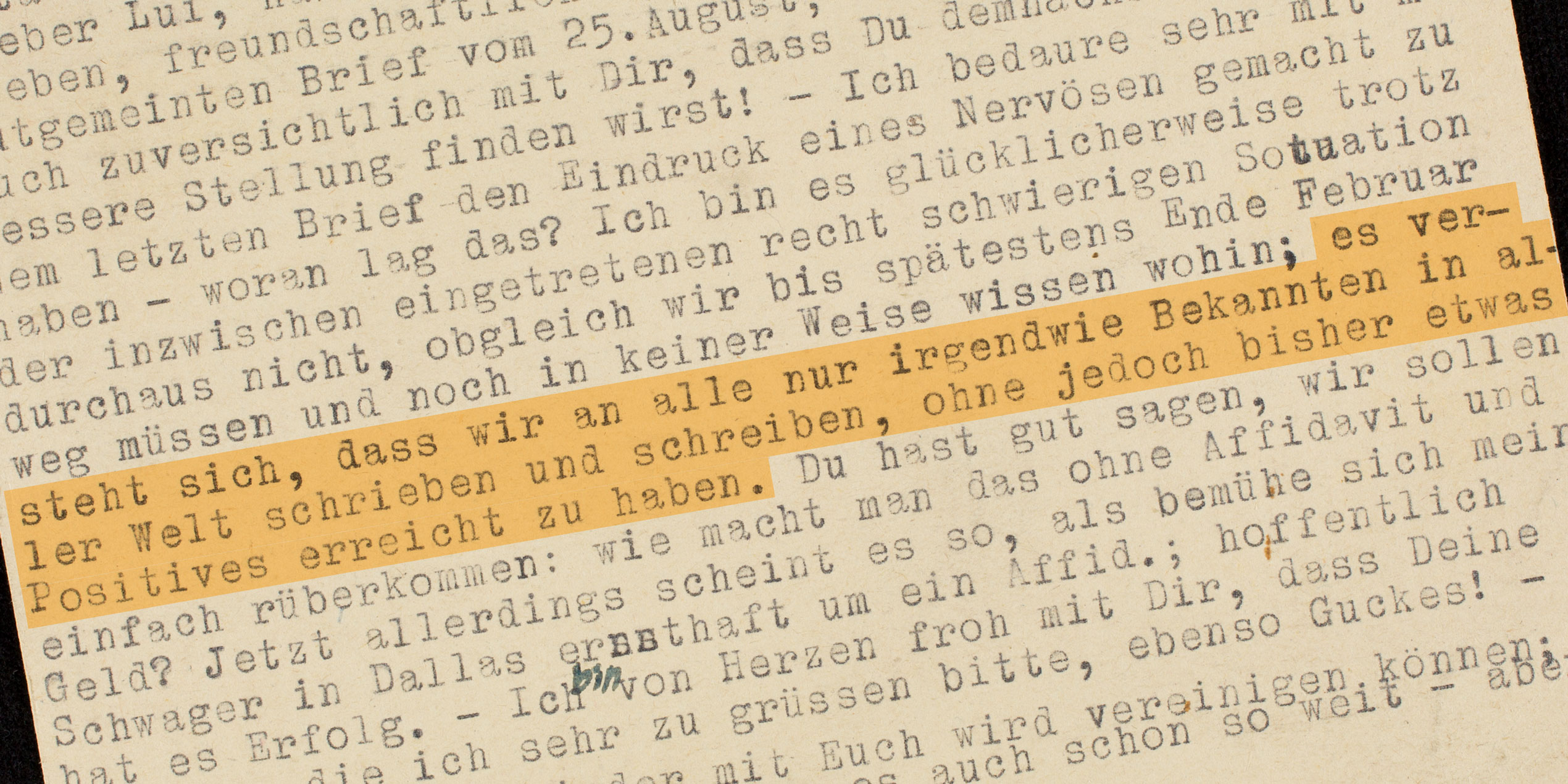

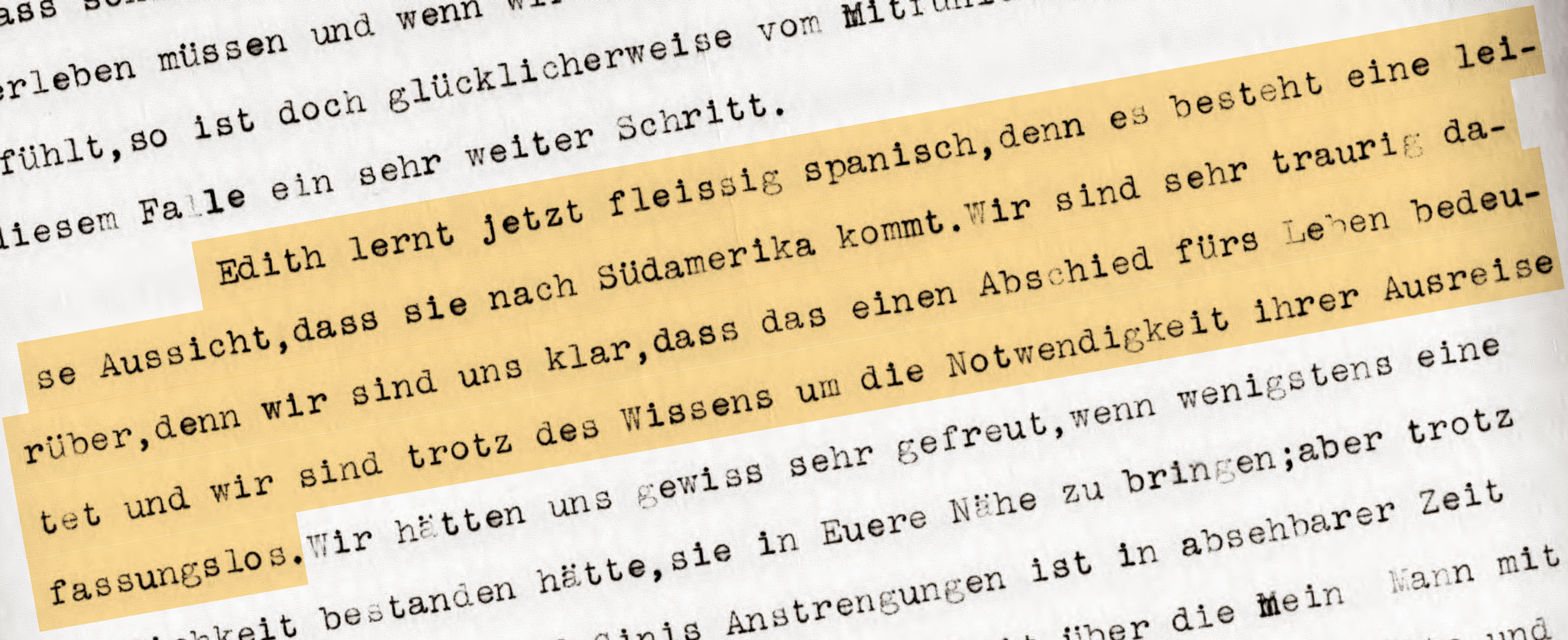

„Edith lernt jetzt fleissig spanisch, denn es besteht eine leise Aussicht, dass sie nach Südamerika kommt. Wir sind sehr traurig darüber, denn wir sind uns klar, dass das einen Abschied fürs Leben bedeutet, und wir sind trotz des Wissens um die Notwendigkeit ihrer Ausreise fassungslos.“

Wien/Brooklyn

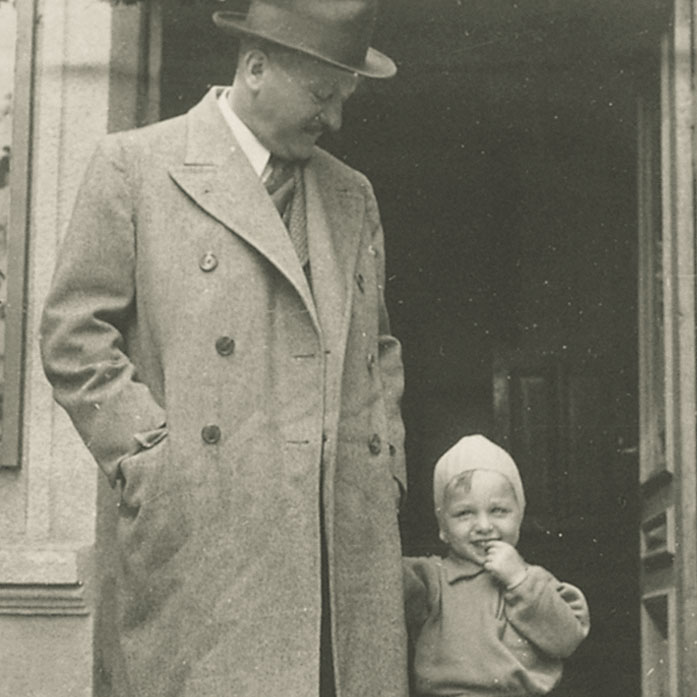

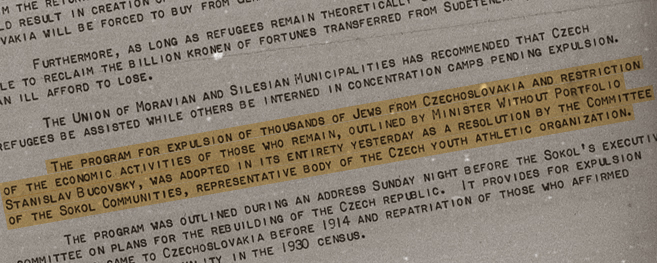

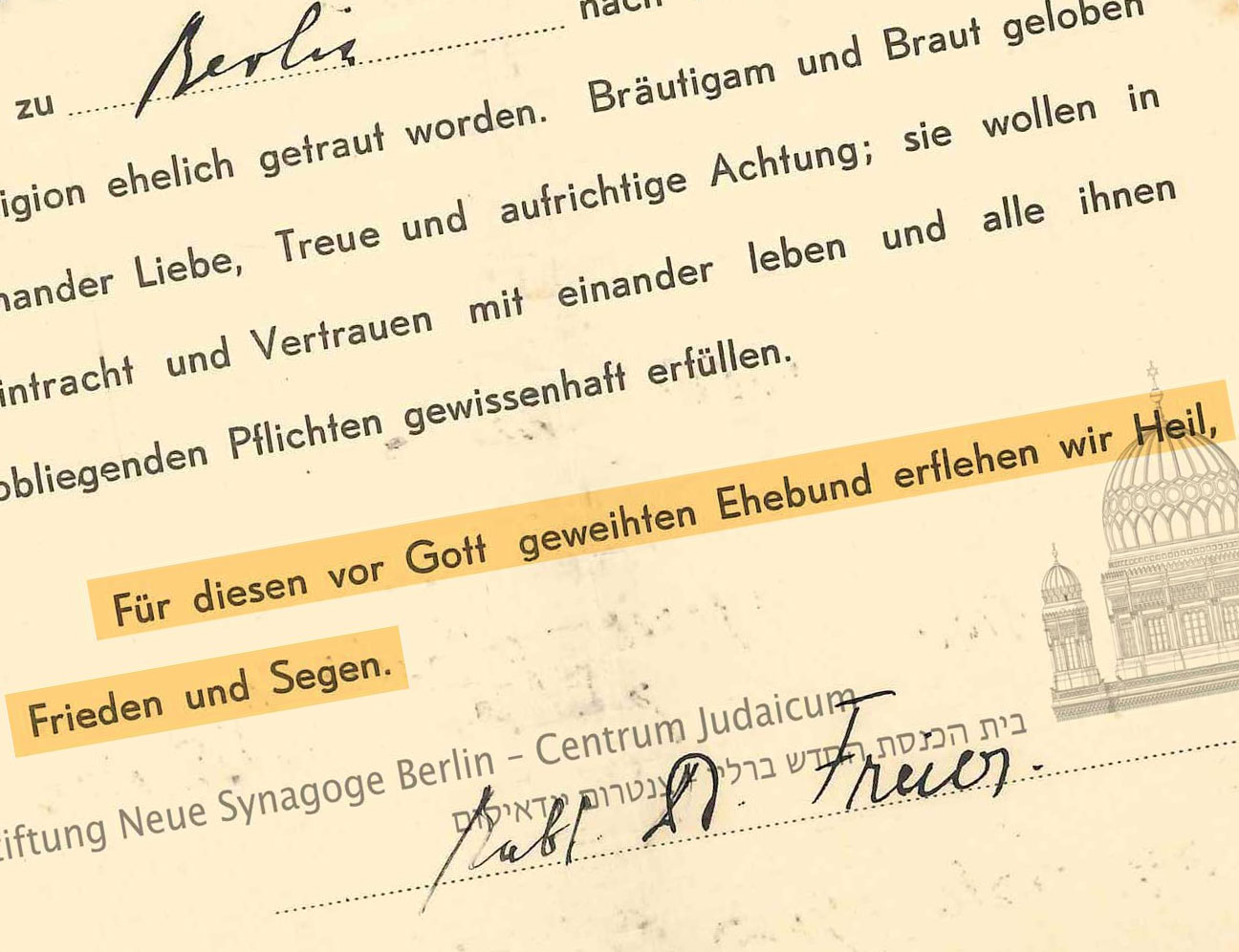

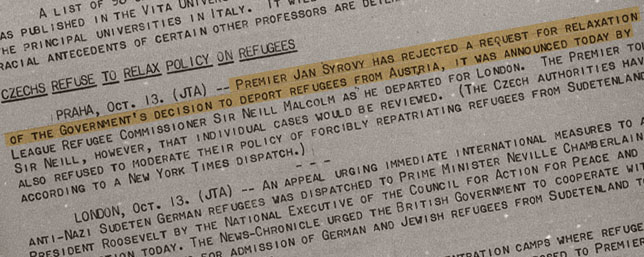

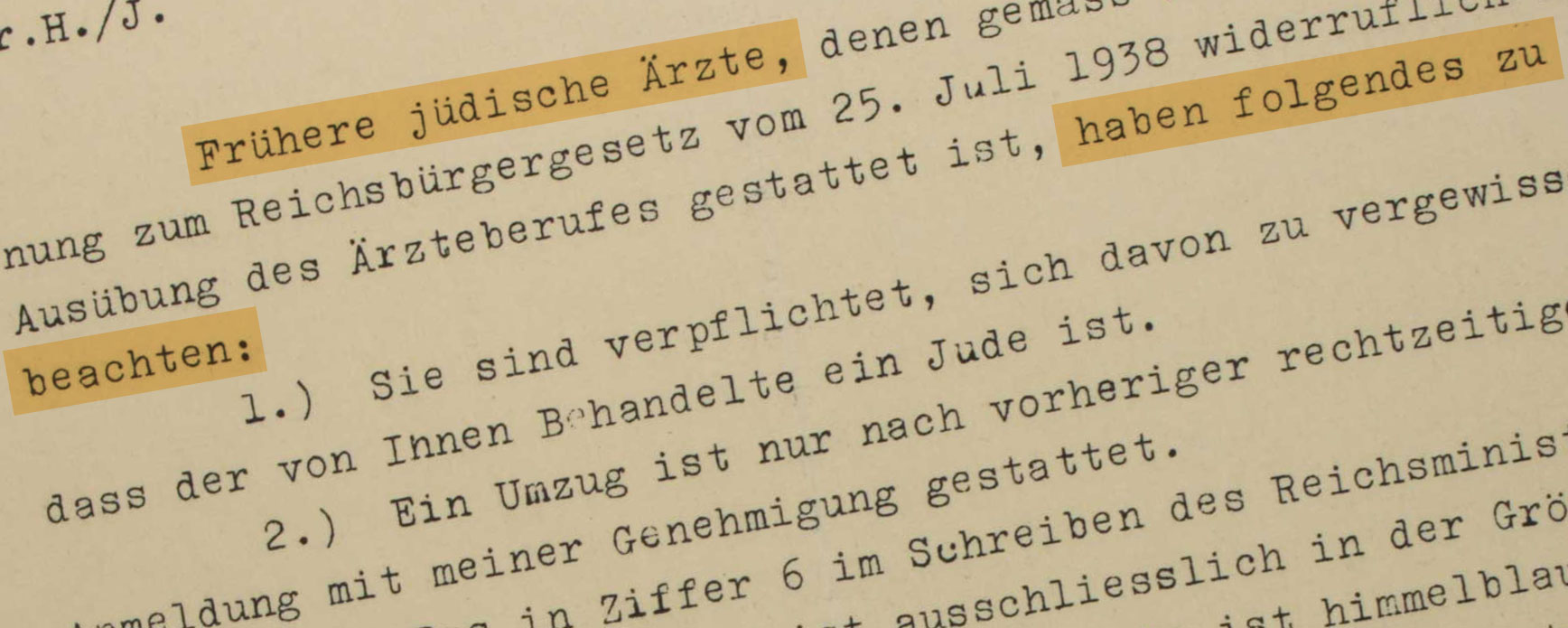

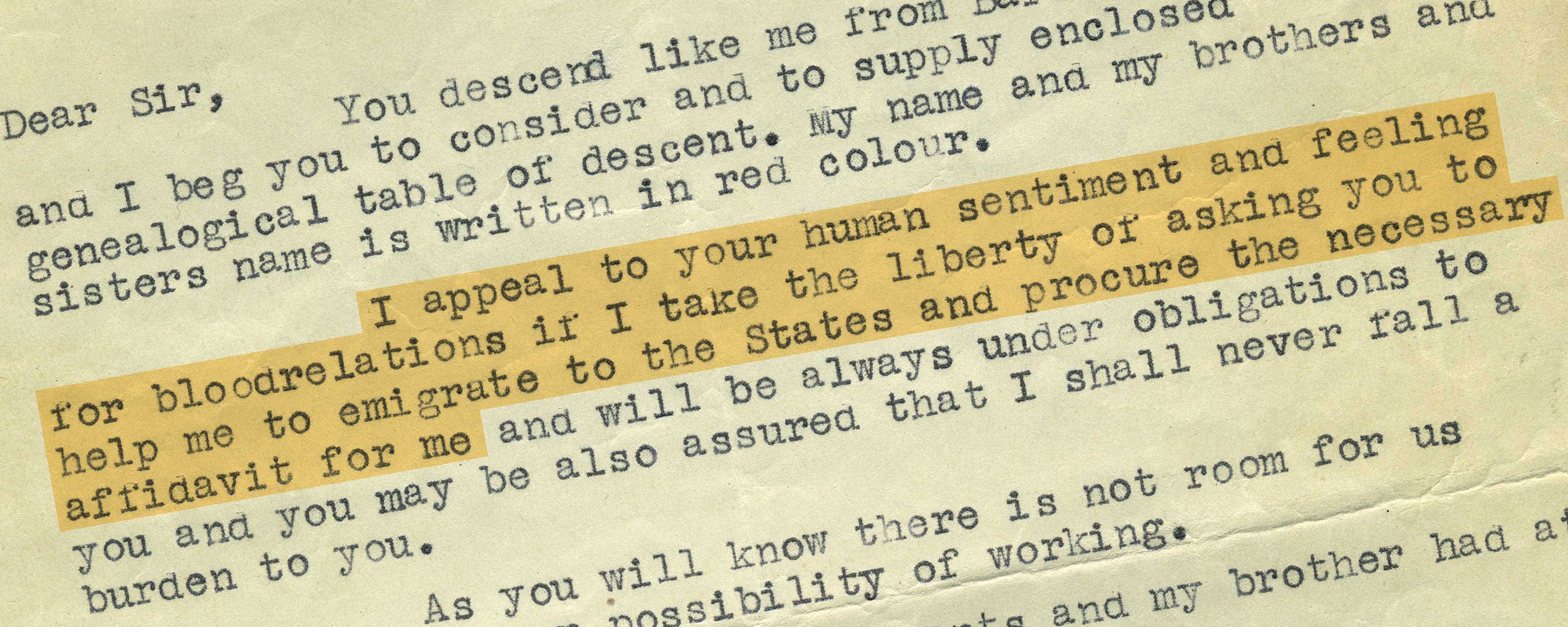

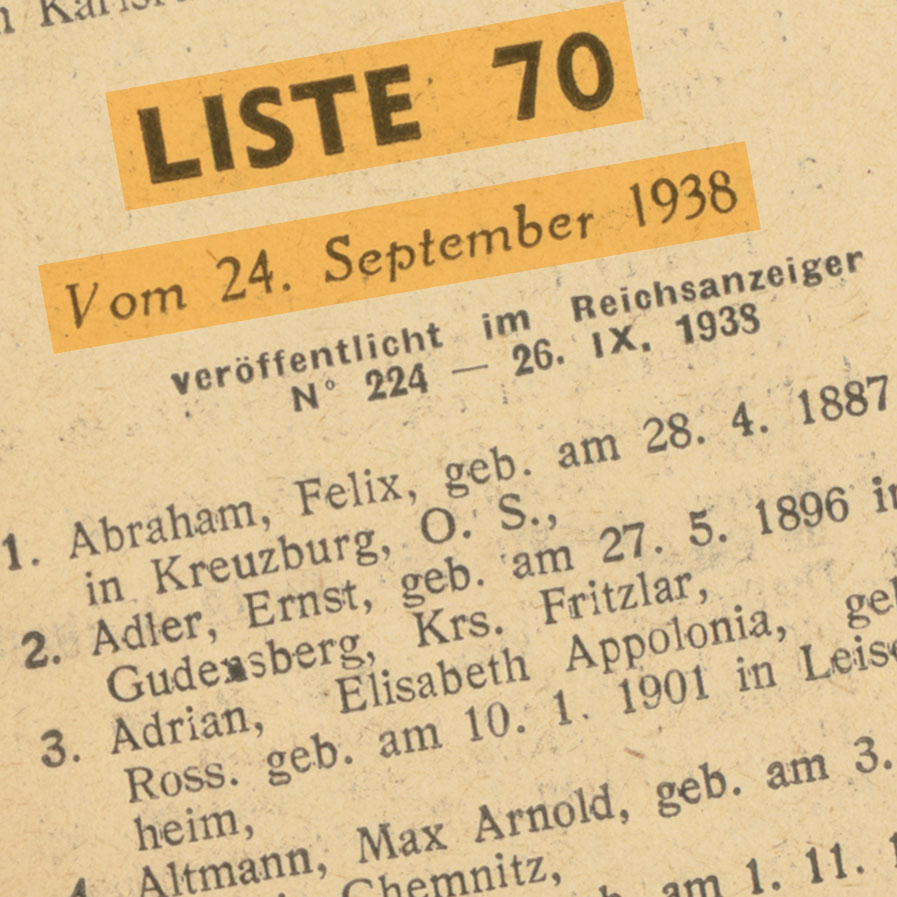

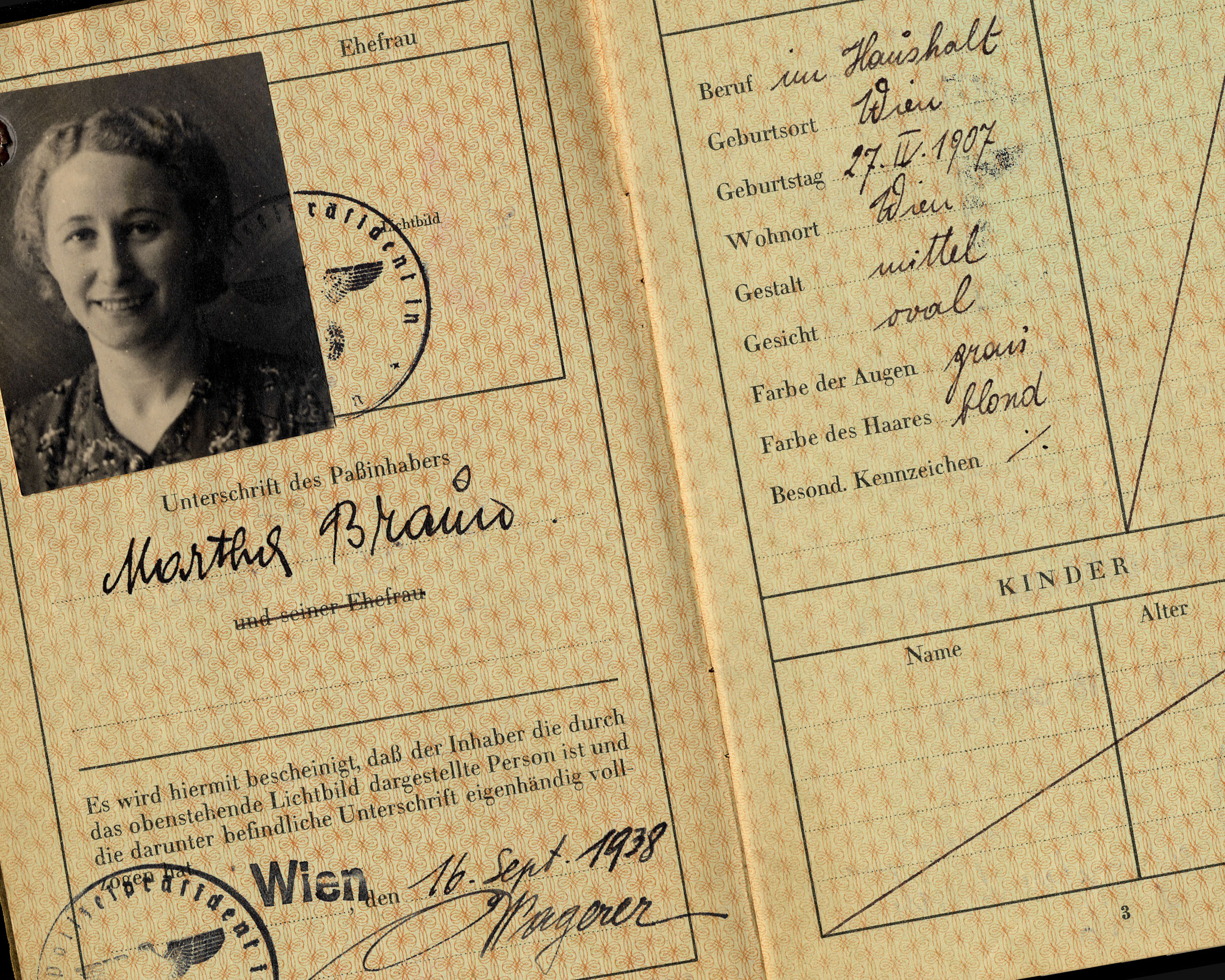

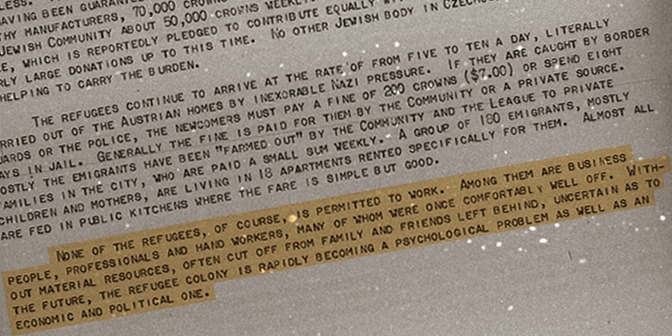

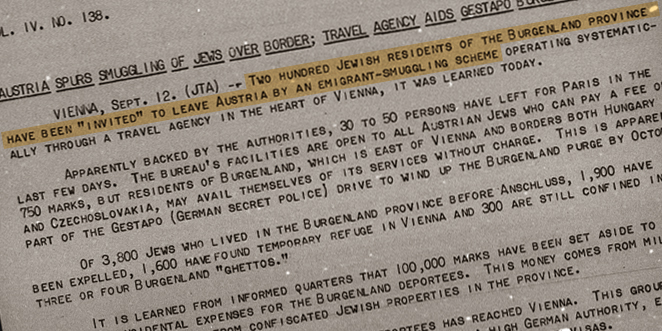

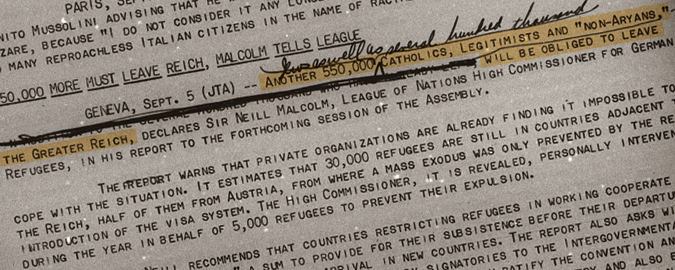

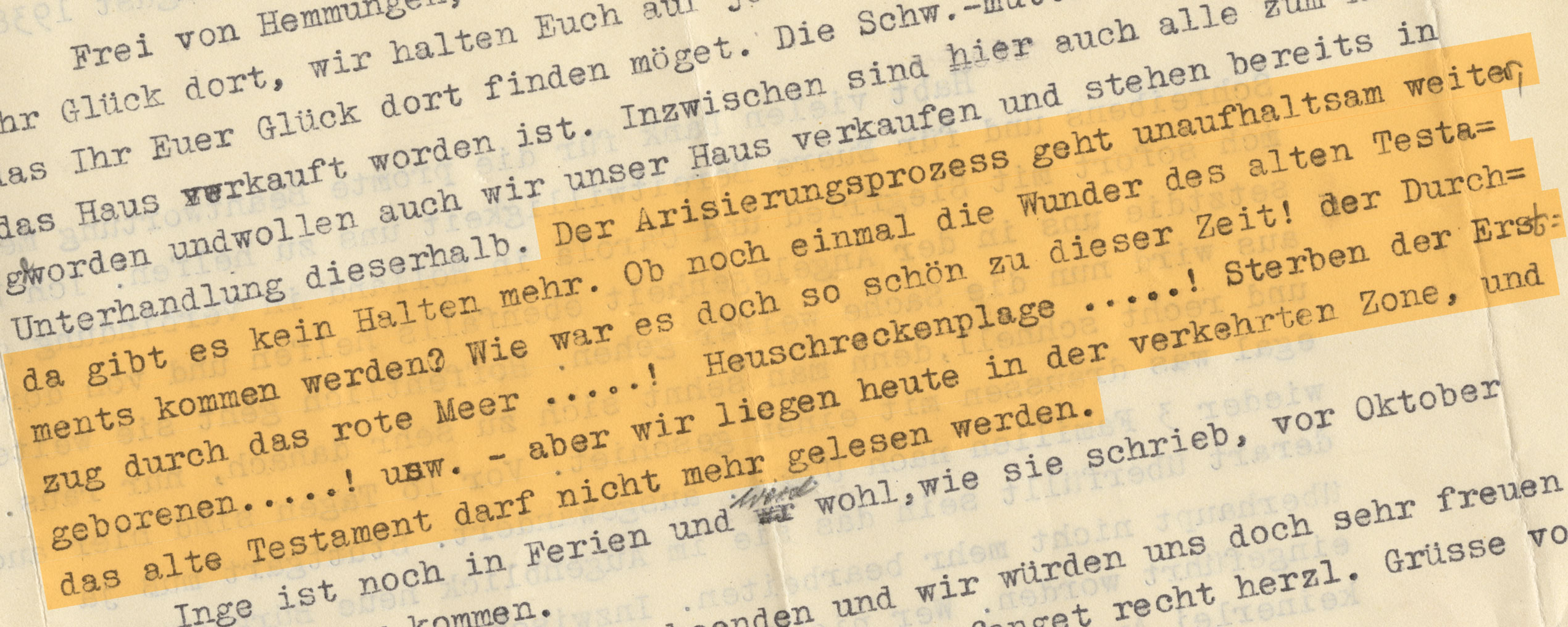

Aus der blühenden neunzehnjährigen Idealistin Hedwig Weiler, in die sich Franz Kafka 1907 bei einem Ferienaufenthalt in Triesch (Mähren) verliebte, ist inzwischen eine promovierte Akademikerin und die Ehefrau des Ingenieurs Leopold Herzka geworden. Die Ereignisse des Jahres 1938 in Österreich haben zum Auseinanderdriften ihres Freundeskreises in alle Himmelsrichtungen geführt. Am 6. XI. 1938 zählt sie in einem Brief an ihre ehemaligen Wiener Nachbarn, die nach Amerika ausgewanderte Familie Buxspan (später Buxpan), eine lange Reihe von Verwandten und gemeinsamen Freunden auf, die entweder bereits emigriert sind oder beabsichtigen, es zu tun. Besonders schwer ist für Hedwig Herzka die Aussicht auf die Auswanderung ihrer Tochter Edith nach Südamerika, und ihre Nerven liegen blank.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Original:

Archivbox 1, Ordner 5