Die erste Rabbinerin der Geschichte

Regina Jonas spricht über „Religiöse Gegenwartsprobleme der jüdischen Gemeinschaft“

Berlin

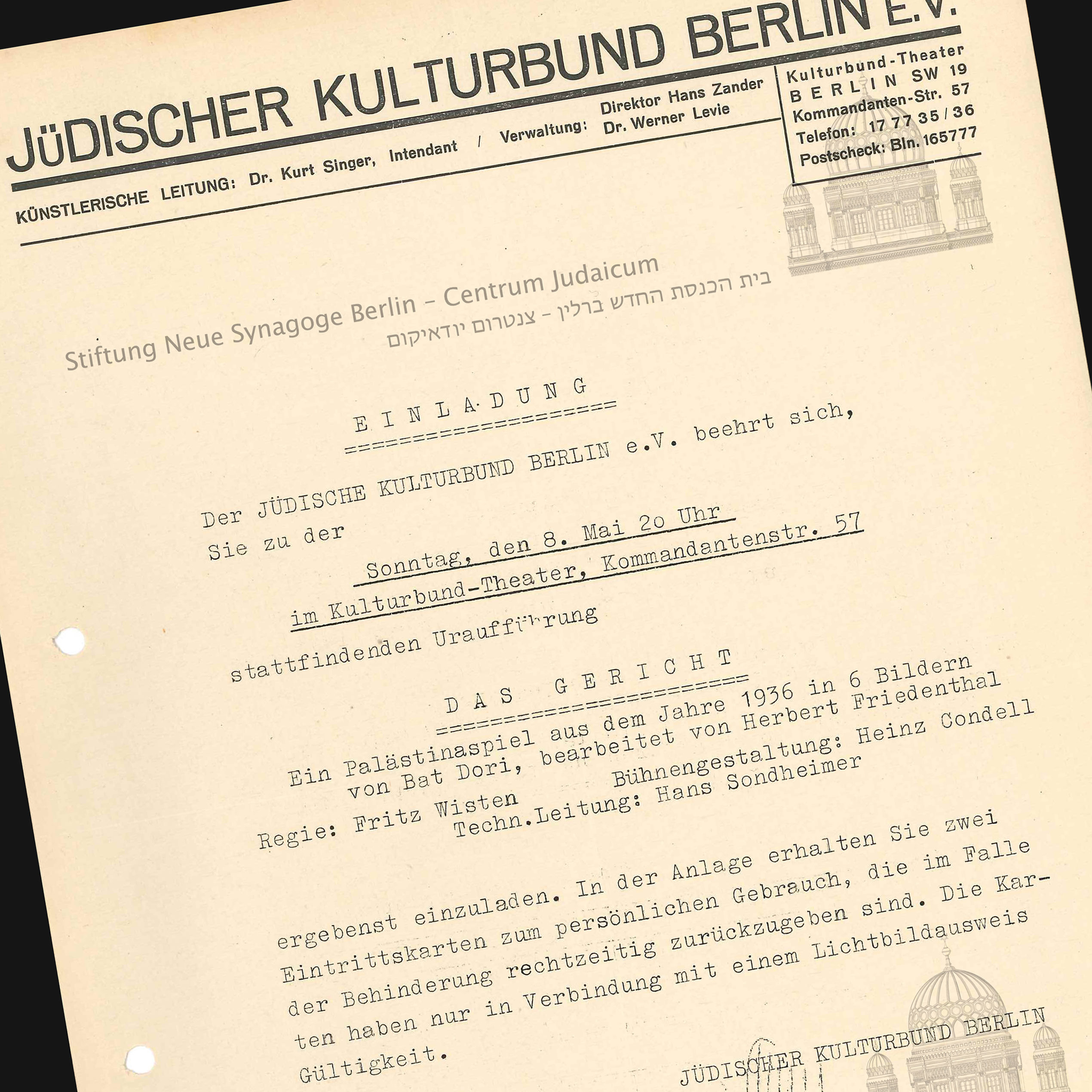

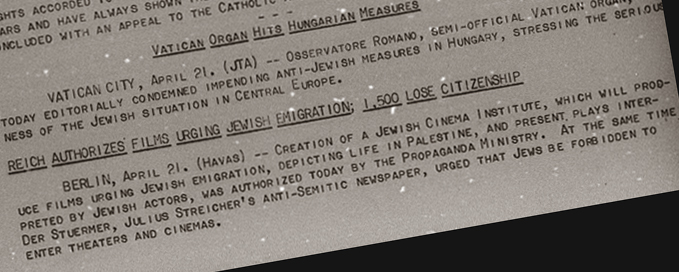

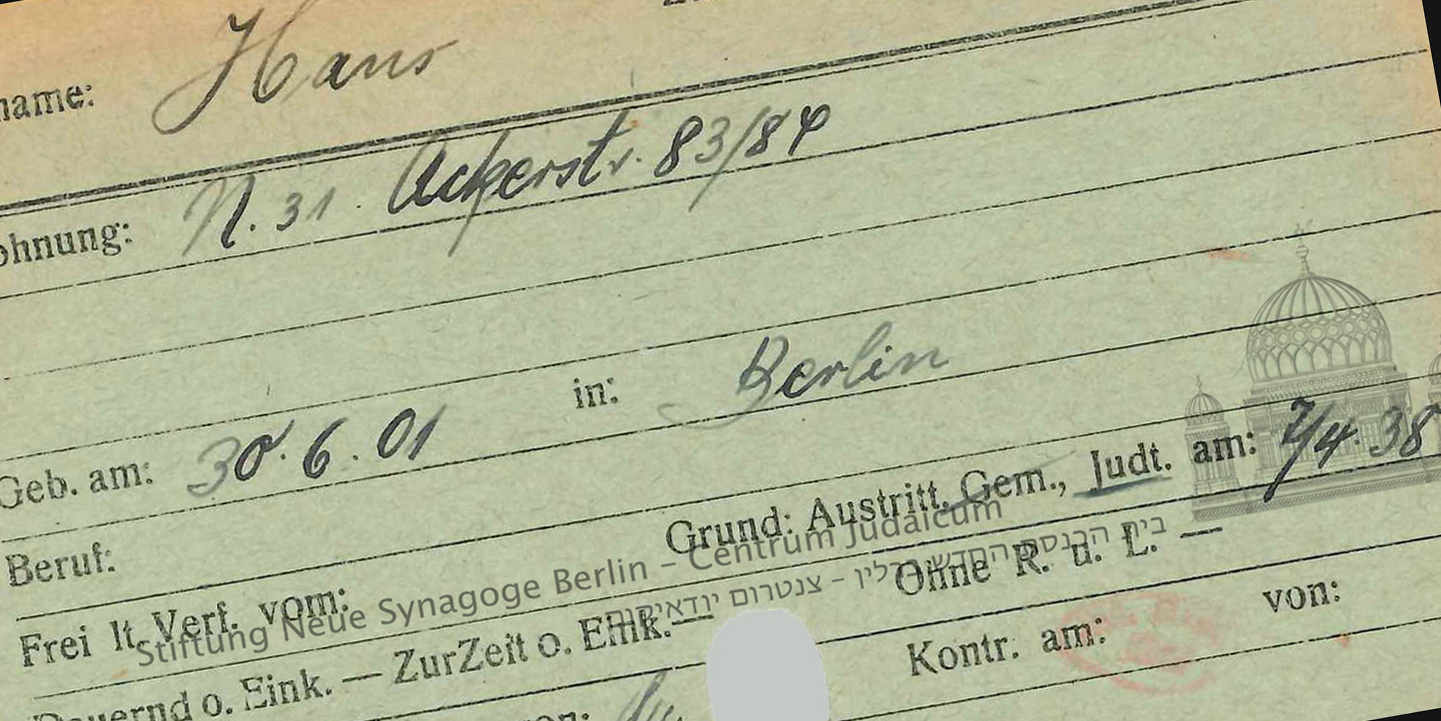

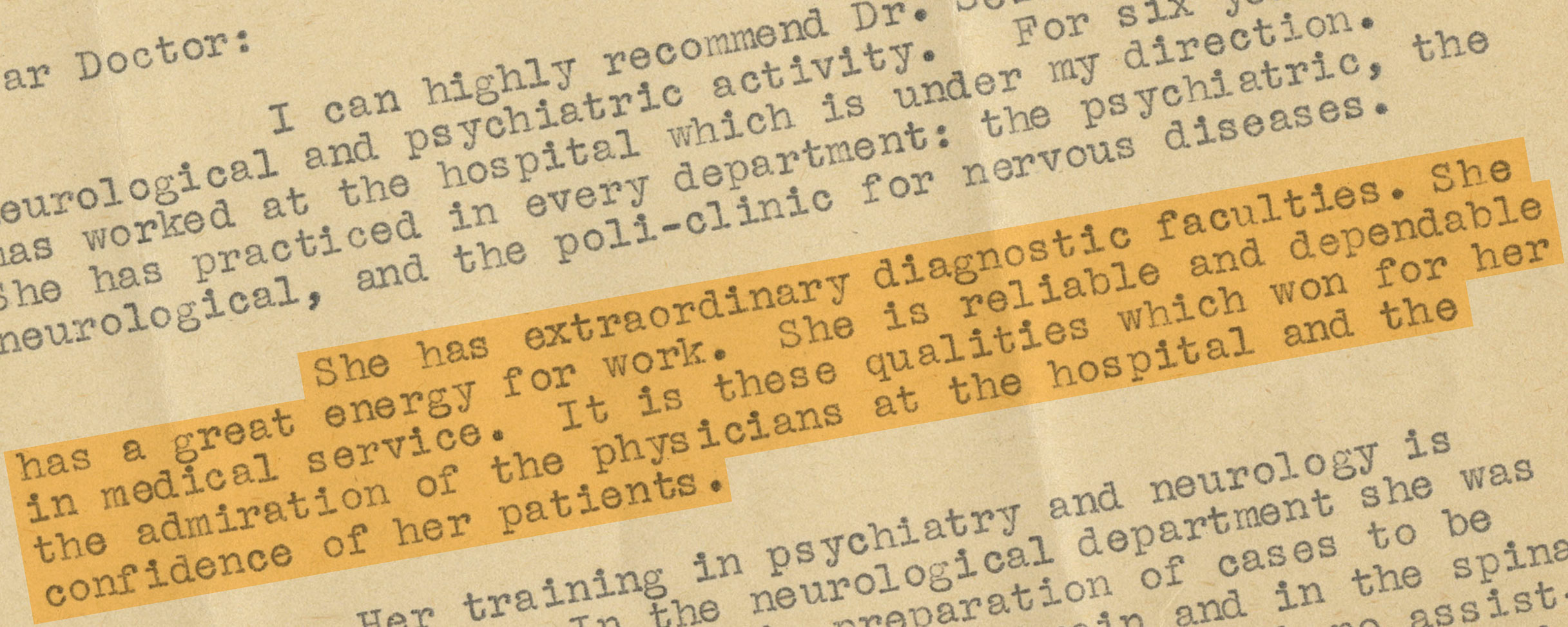

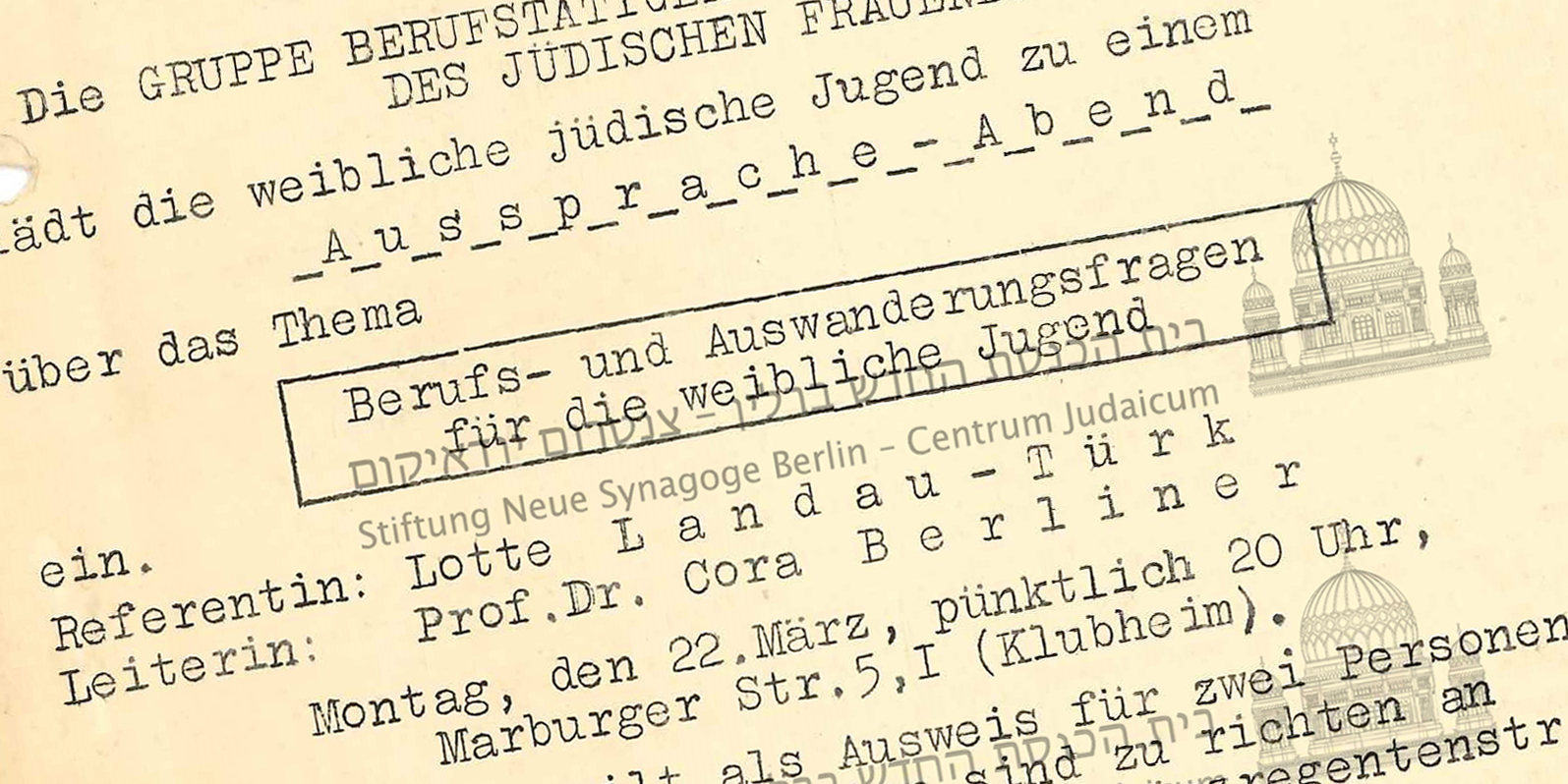

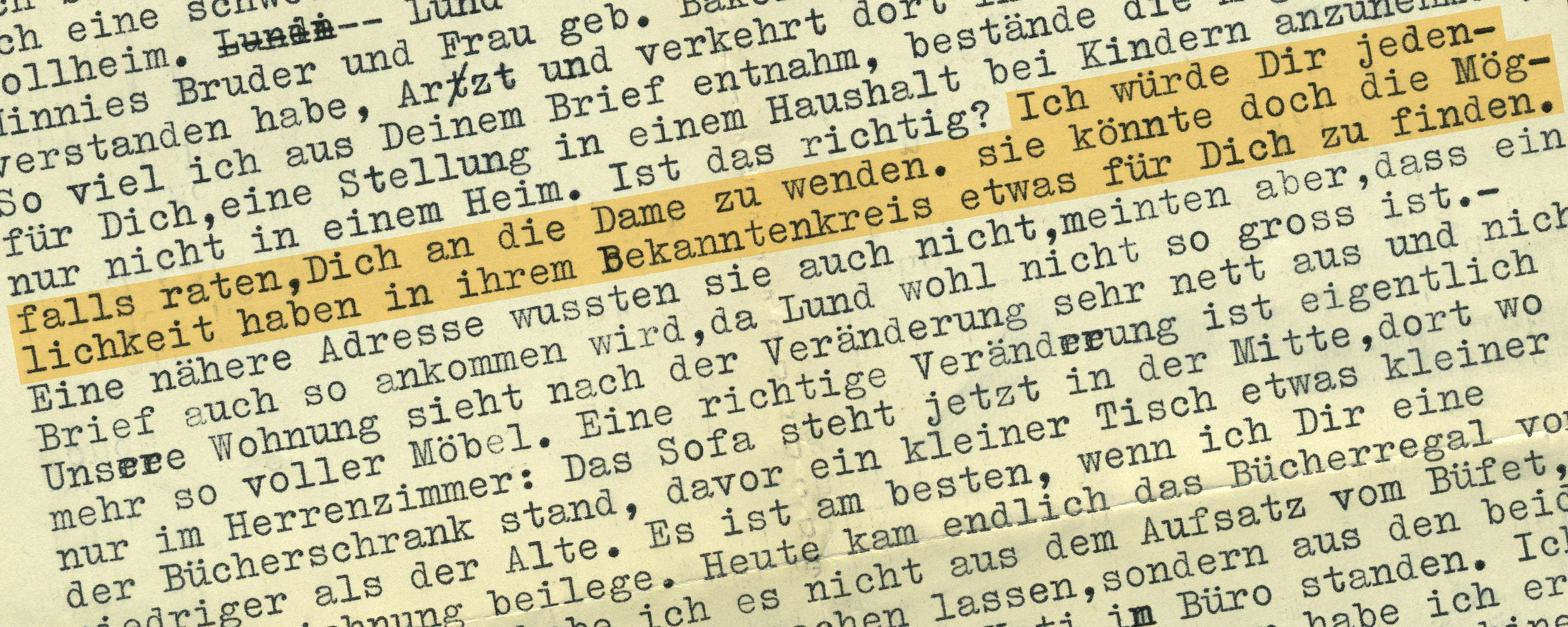

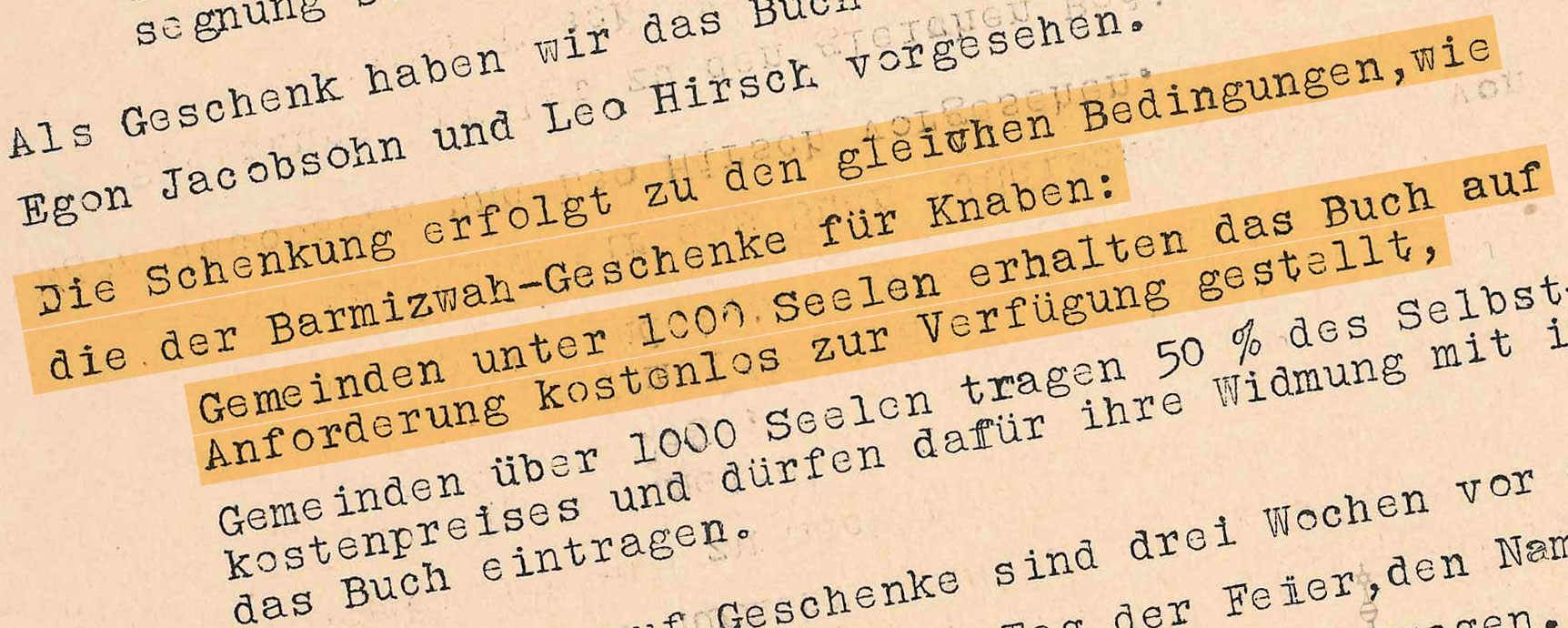

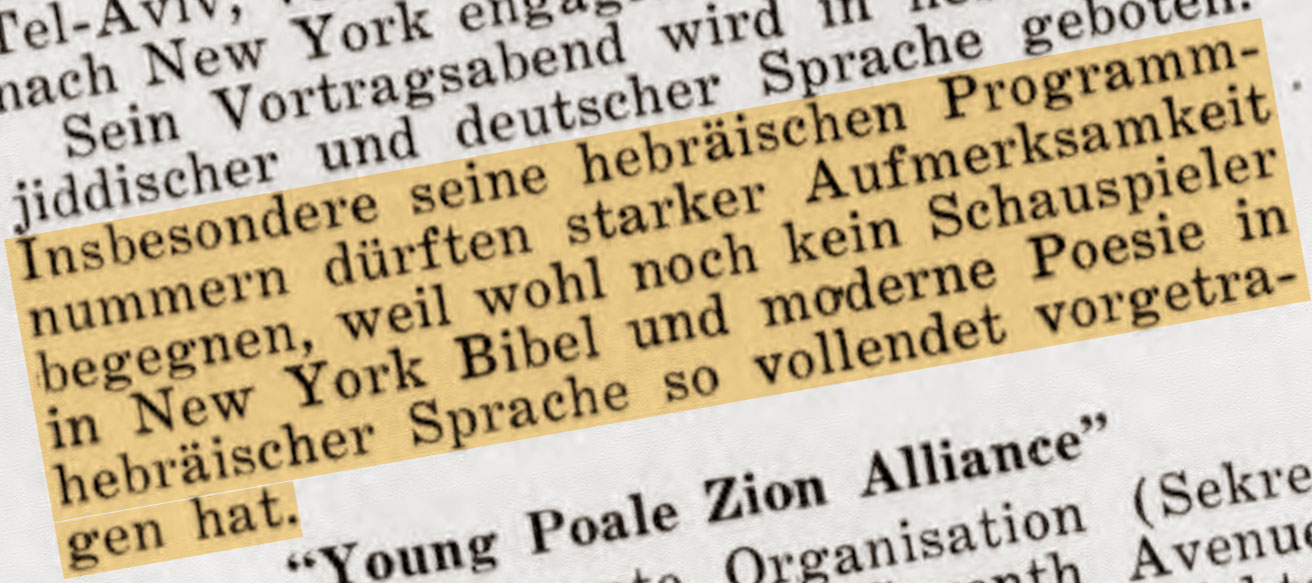

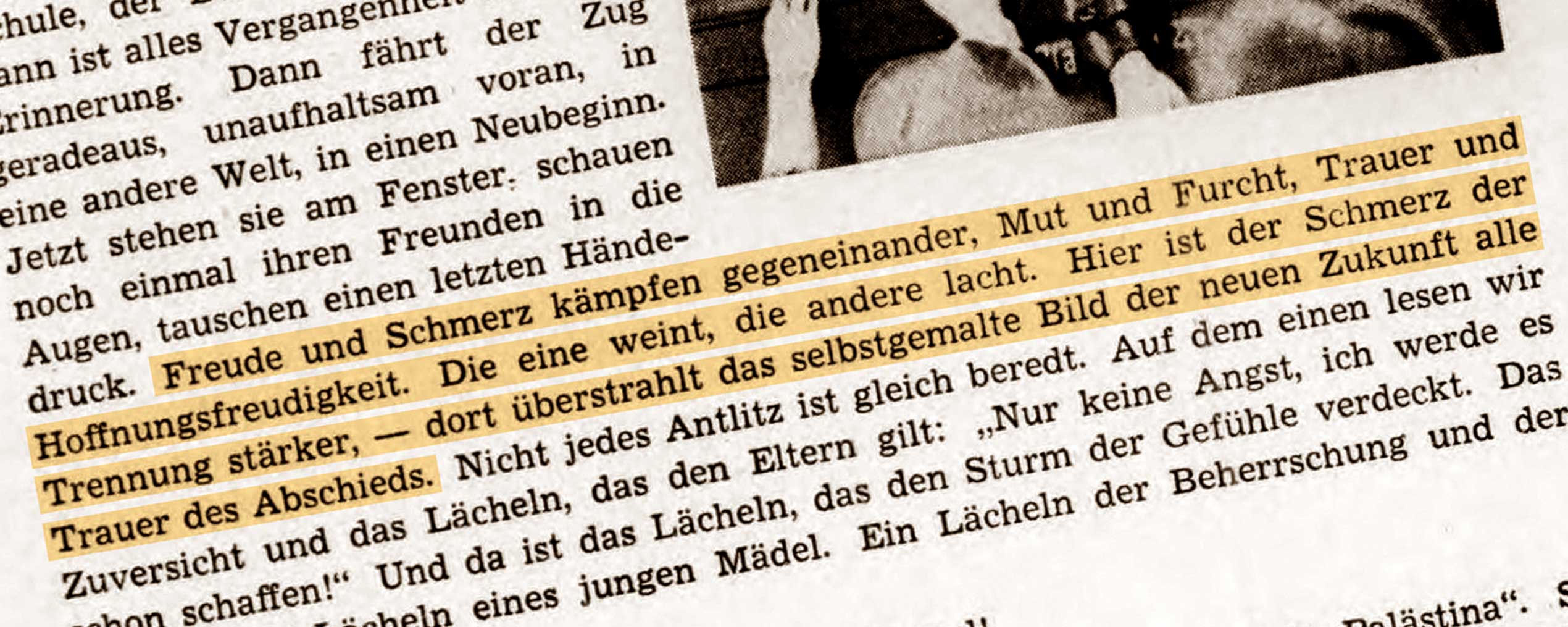

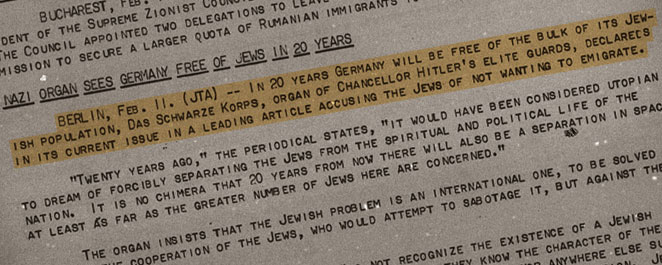

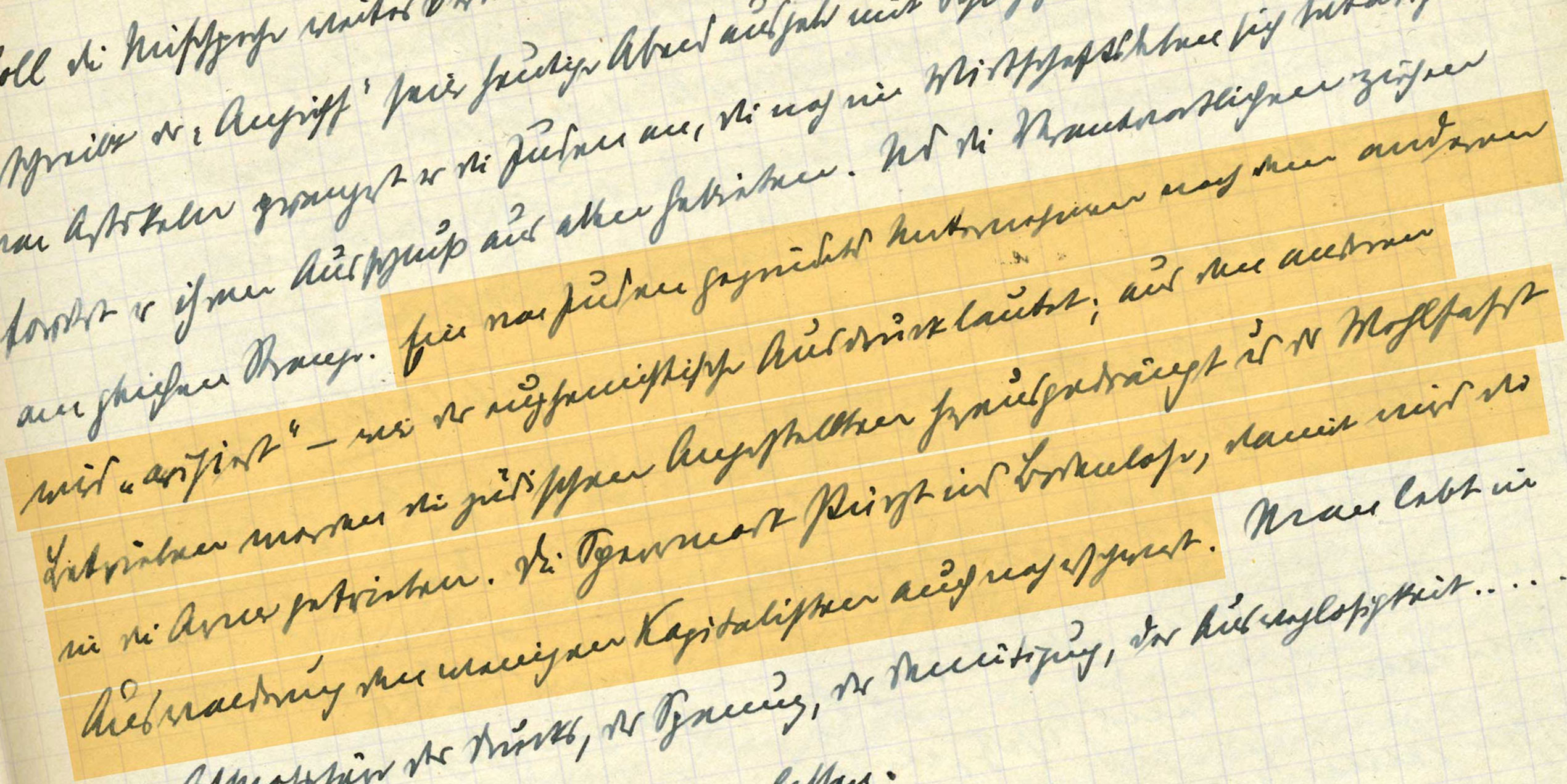

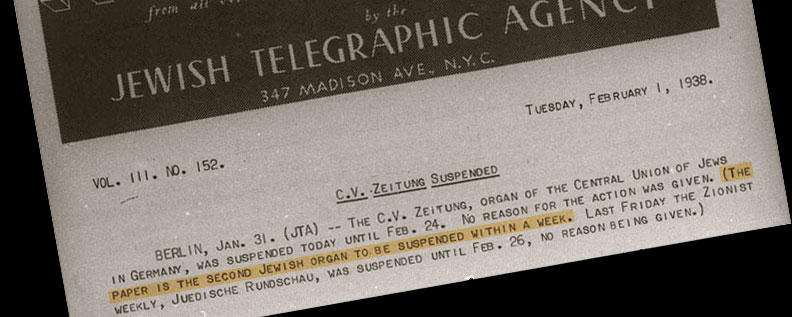

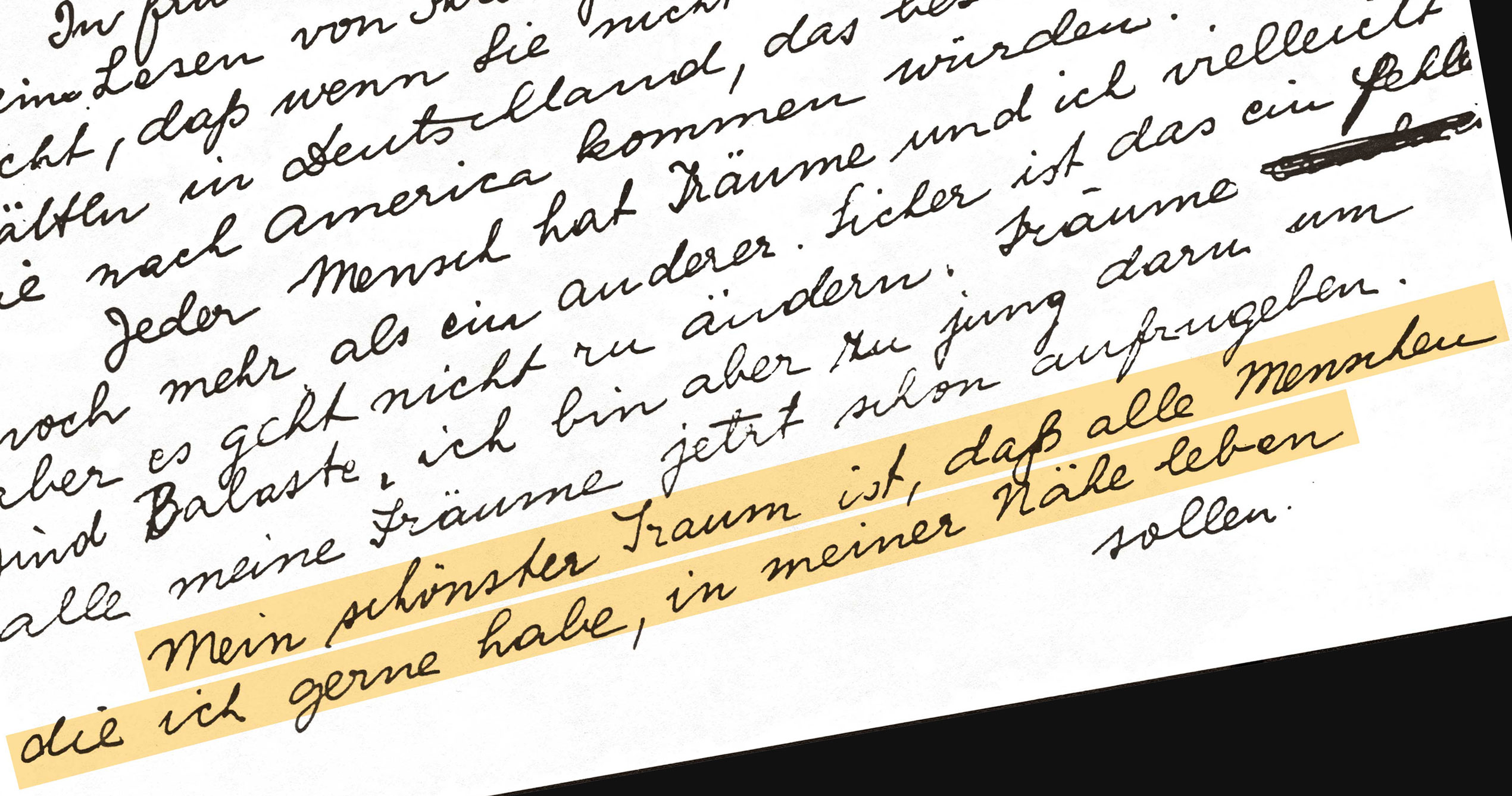

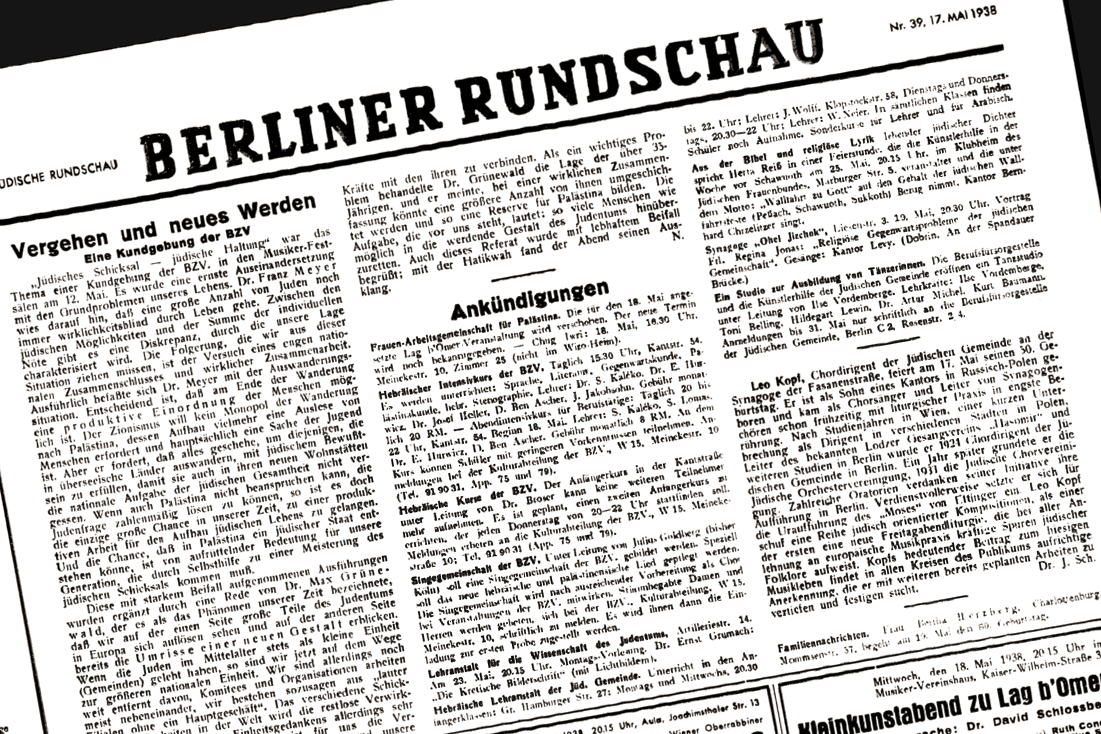

Einige unscheinbare Zeilen in der heutigen Ausgabe der „Jüdischen Rundschau“ weisen auf einen Vortrag von „Fräulein Regina Jonas“ zum Thema „Religiöse Gegenwartsprobleme der jüdischen Gemeinschaft“ hin. Regina Jonas hatte mit großem Einsatz auf der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin studiert und hart um ihr Ziel, Rabbinerin zu werden, gekämpft: Selbst liberale Rabbiner, die wahrscheinlich eine positive oder doch wenigstens offene Einstellung gegenüber der Ordination hatten, wie z.B. Leo Baeck, wollten in diesen krisenhaften Zeiten keinen Staub aufwirbeln und waren nicht bereit, sie zu ordinieren. Als Abschlussarbeit verfasste sie eine halachische Abhandlung zum Thema „Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?“. Es war Rabbiner Max Dienemann, der sie schließlich zur ersten Rabbinerin der Geschichte machte. Trotz der leidenschaftlichen Opposition gegenüber der Frauenordination in manchen Lagern und Zweifeln bezüglich der Gültigkeit von Regina Jonas‘ Ordinierung genoss sie interessanterweise den Respekt sogar mancher orthodoxer Rabbiner, die sie von diesem Zeitpunkt an „Fräulein Rabbiner“ oder „Kollegin“ nannten. Die „Jüdische Rundschau“ zog es anscheinend vor, auf Nummer sicher zu gehen

QUELLE

Institution:

Compact Memory, Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

Sammlung:

“Ankündigungen,” Jüdische Rundschau, Vol. 44, issue 39, p. 7.