Von jetzt auf gleich: staatenlos

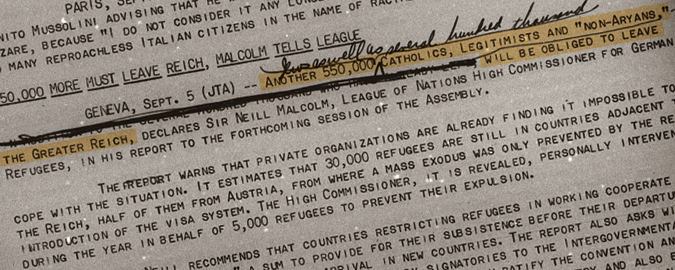

Die Zahl der Ausbürgerungen steigt an

Berlin

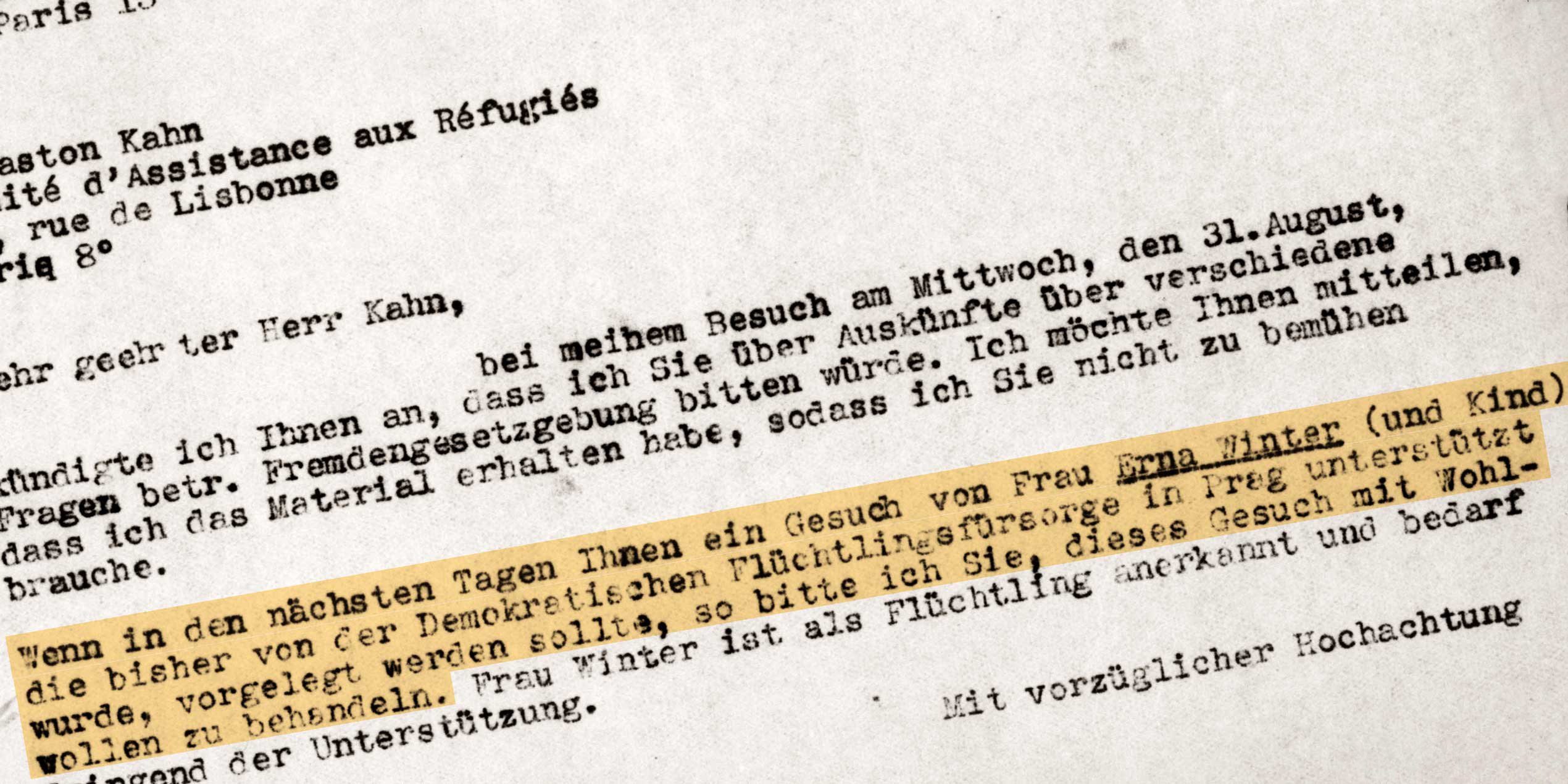

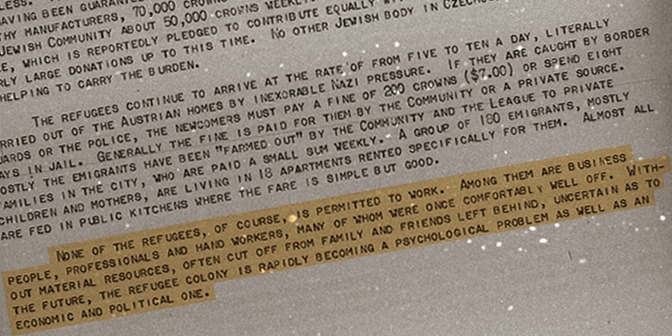

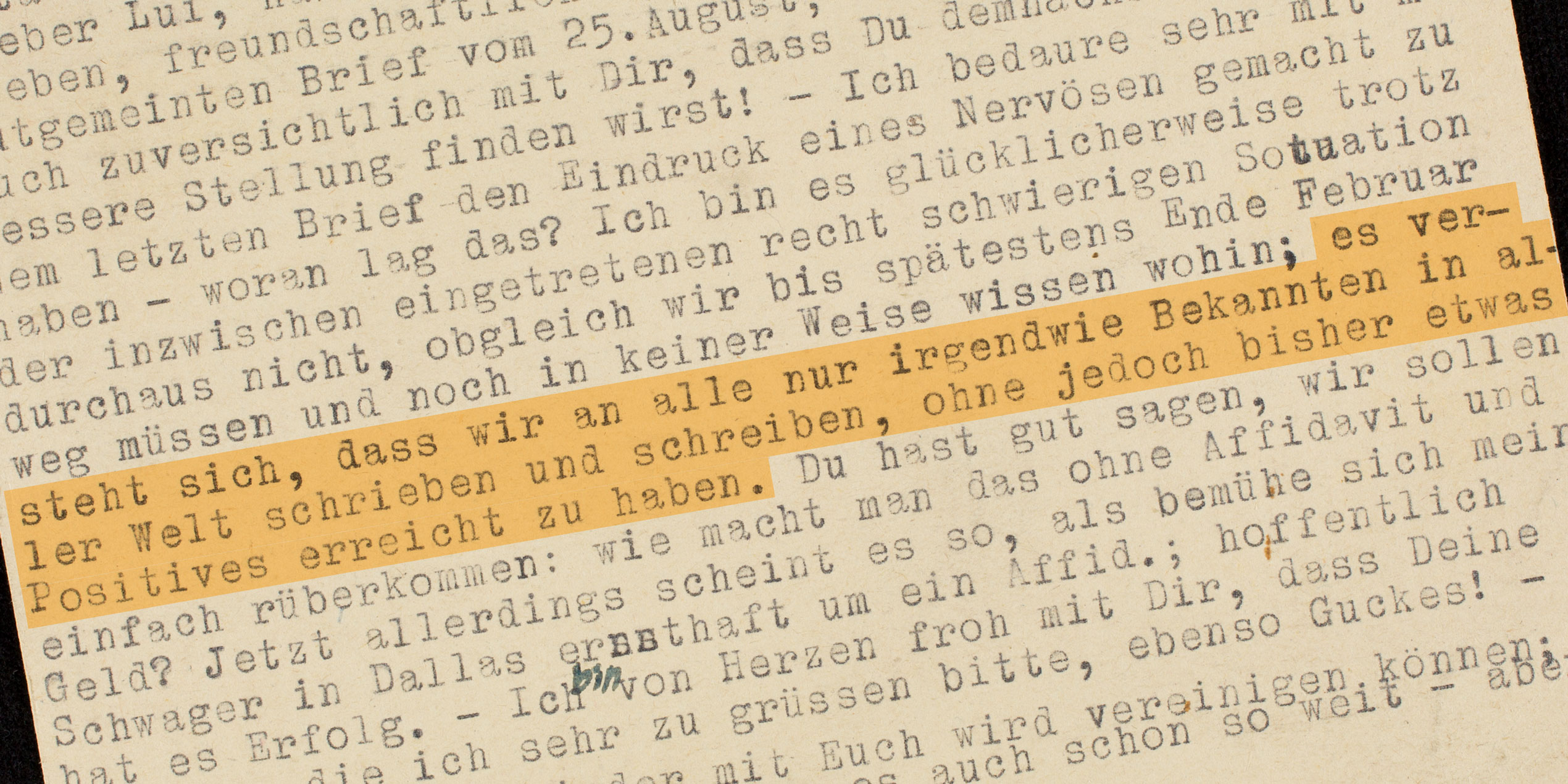

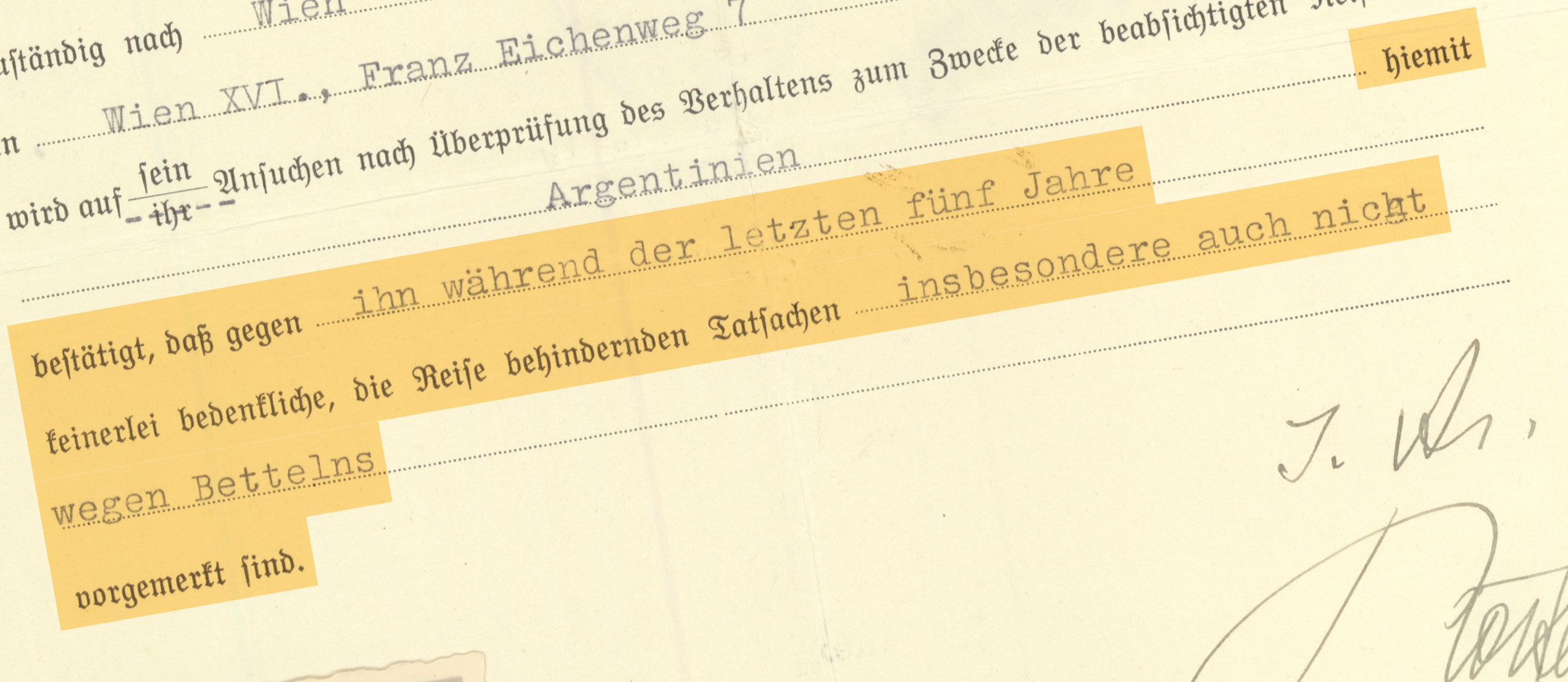

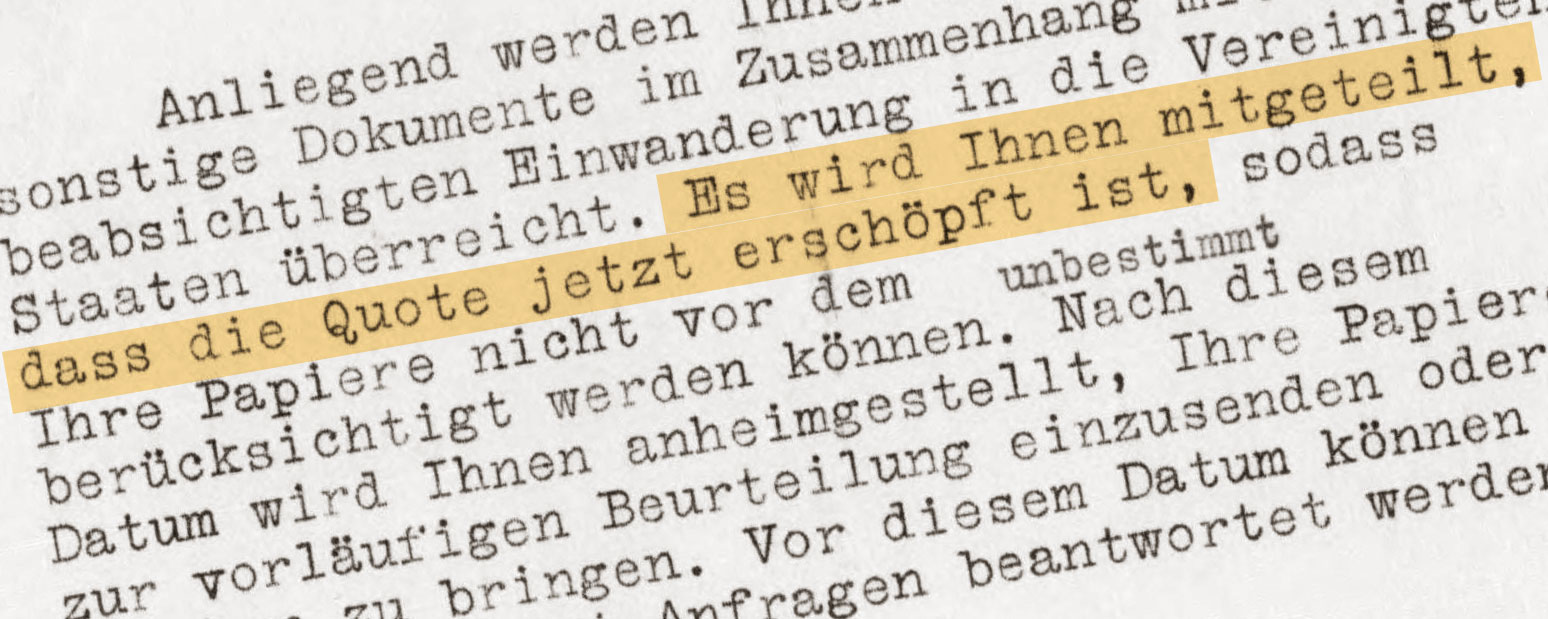

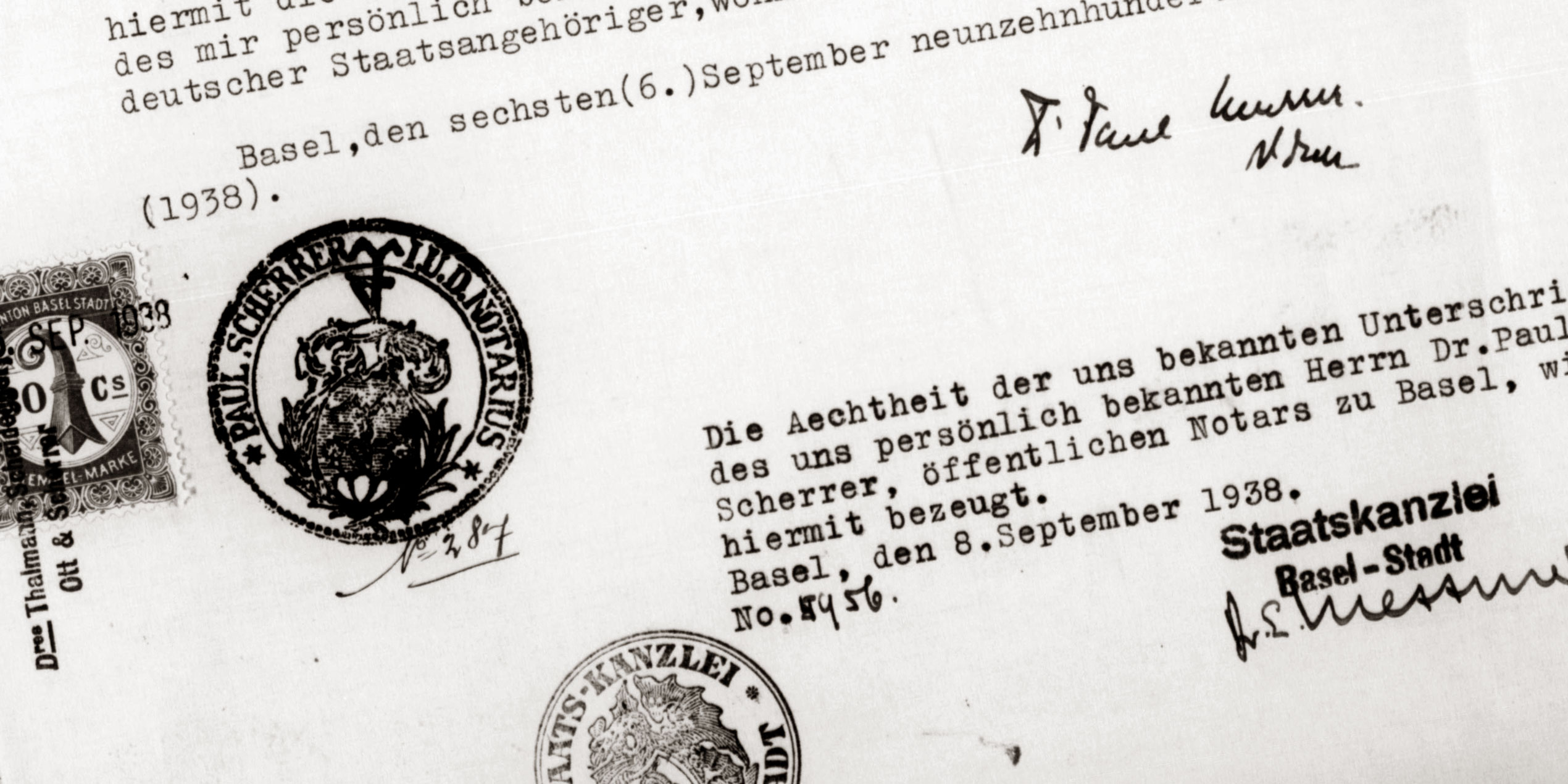

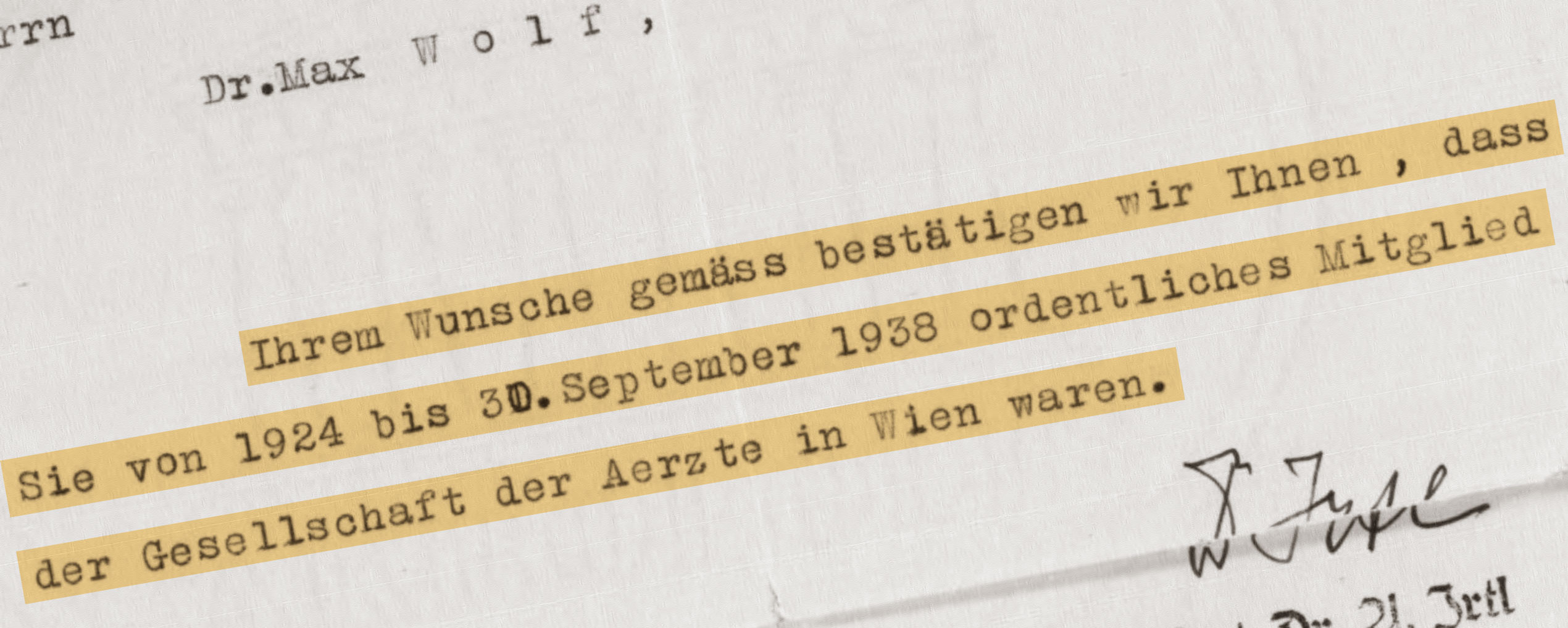

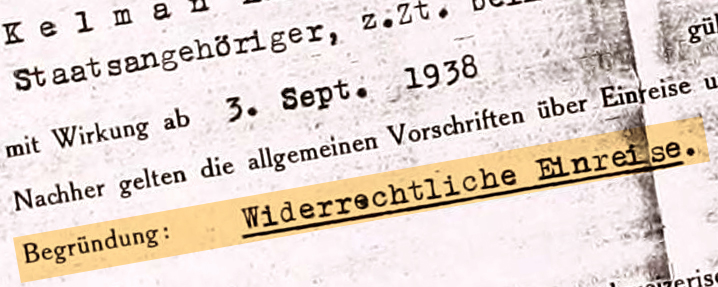

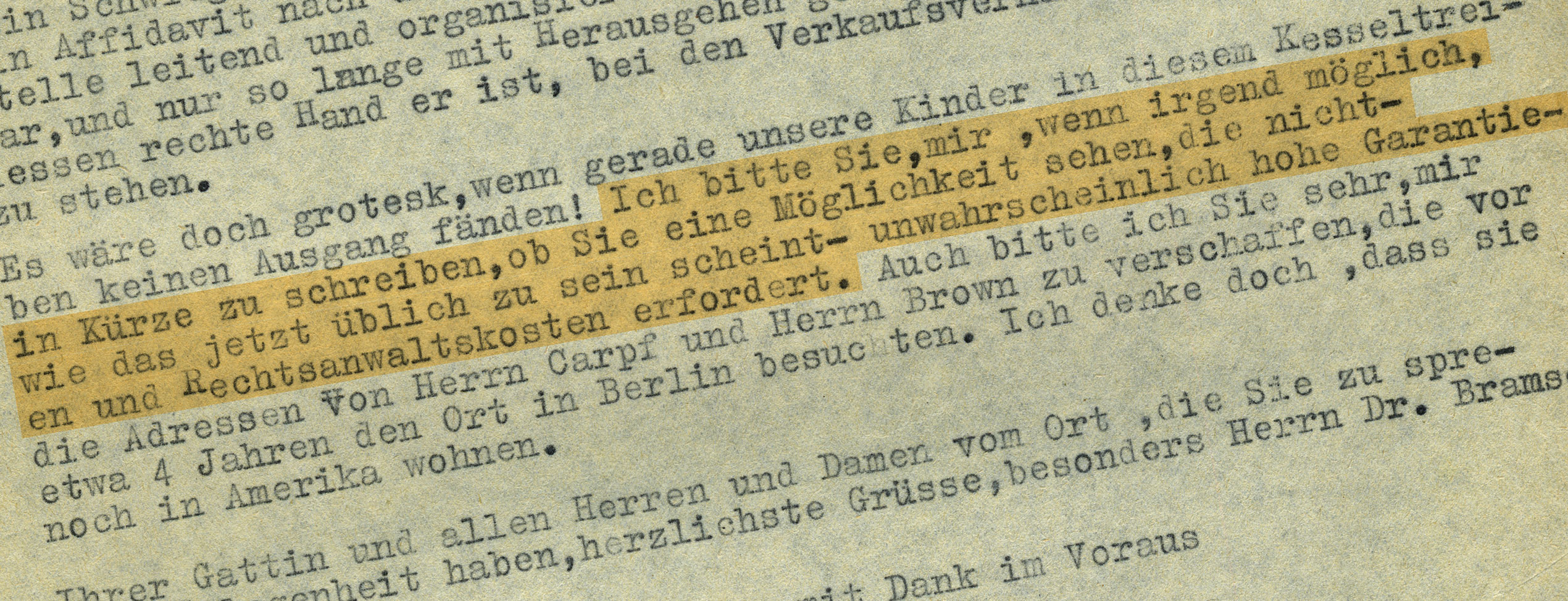

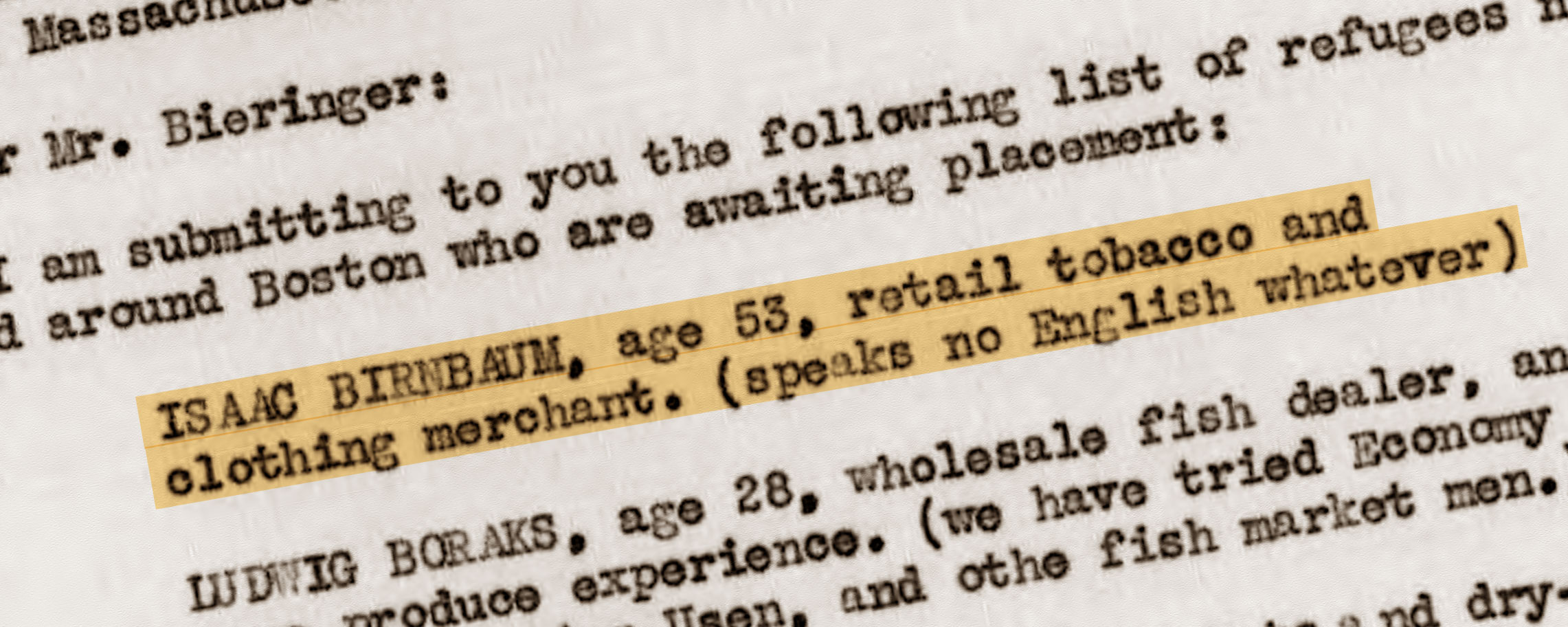

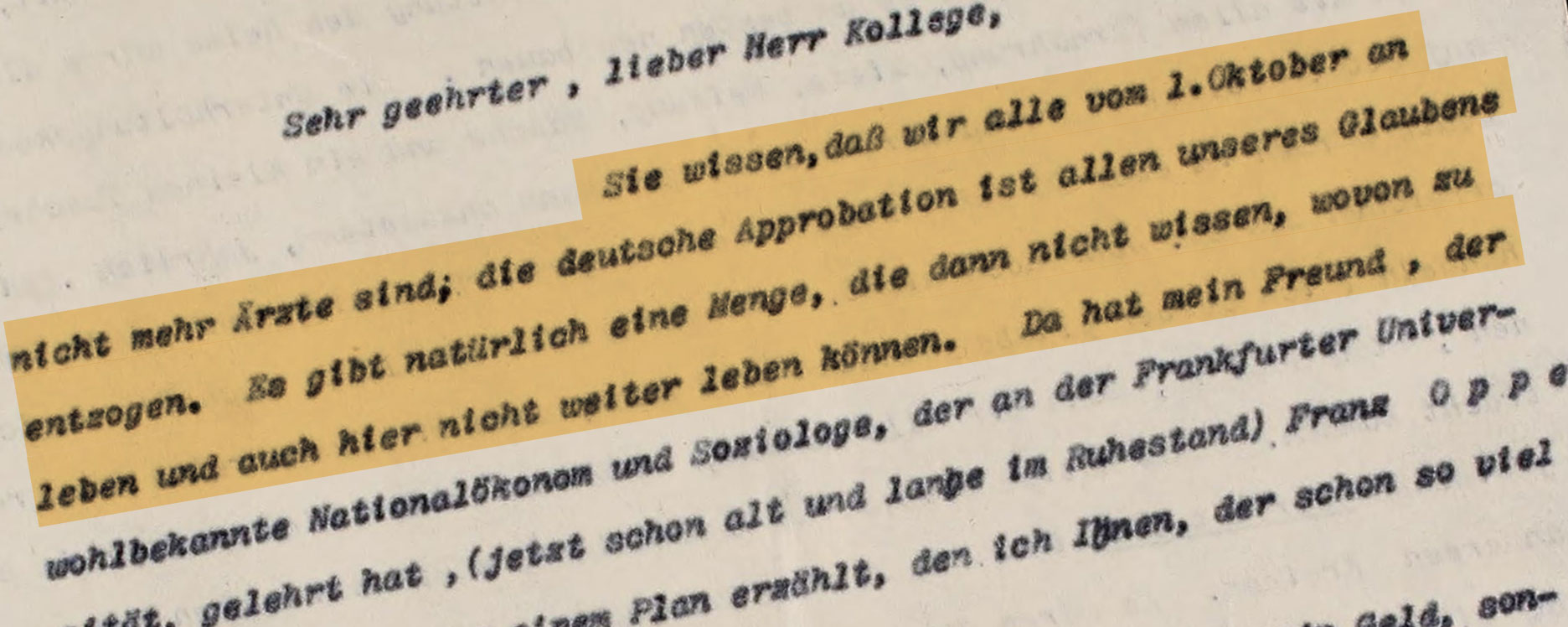

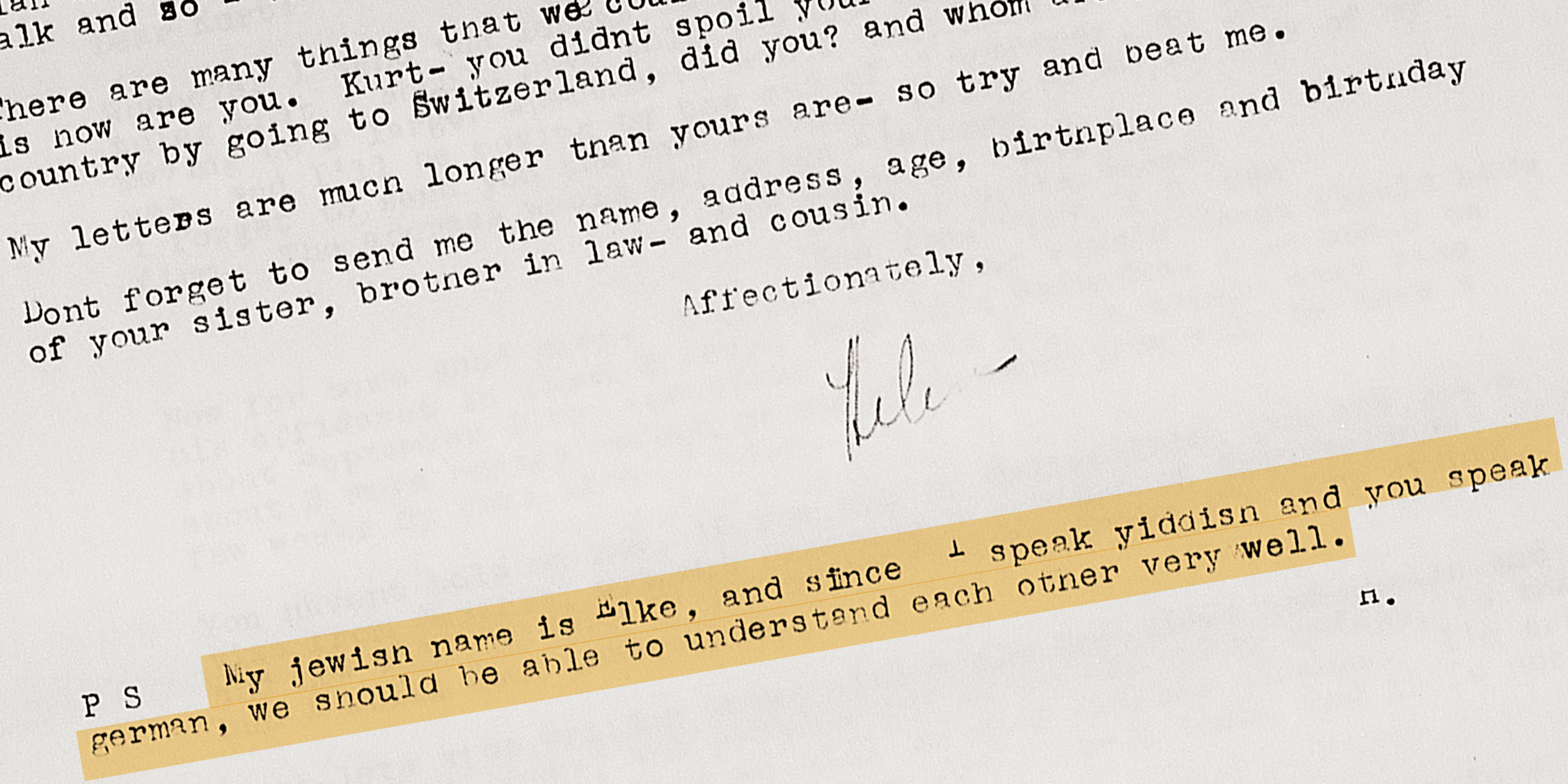

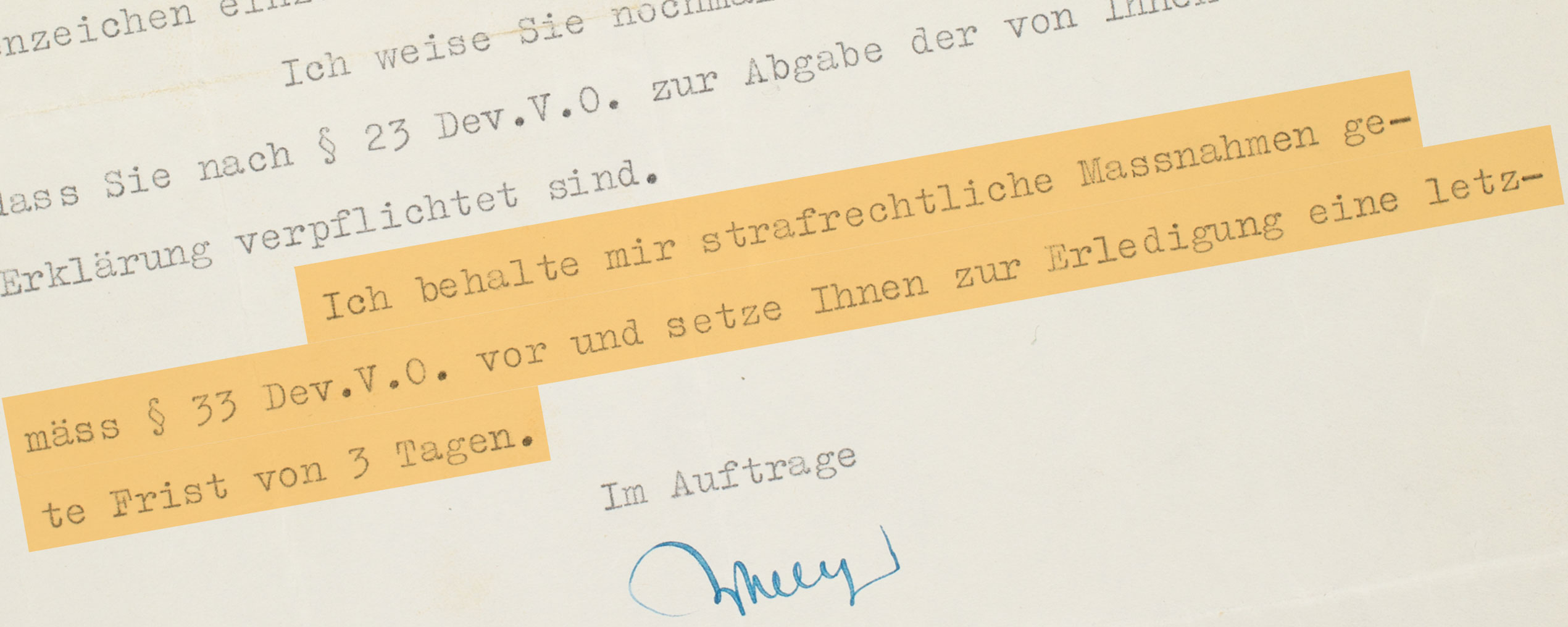

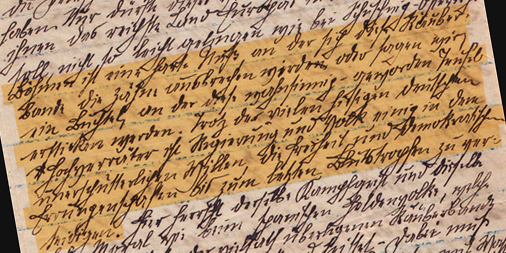

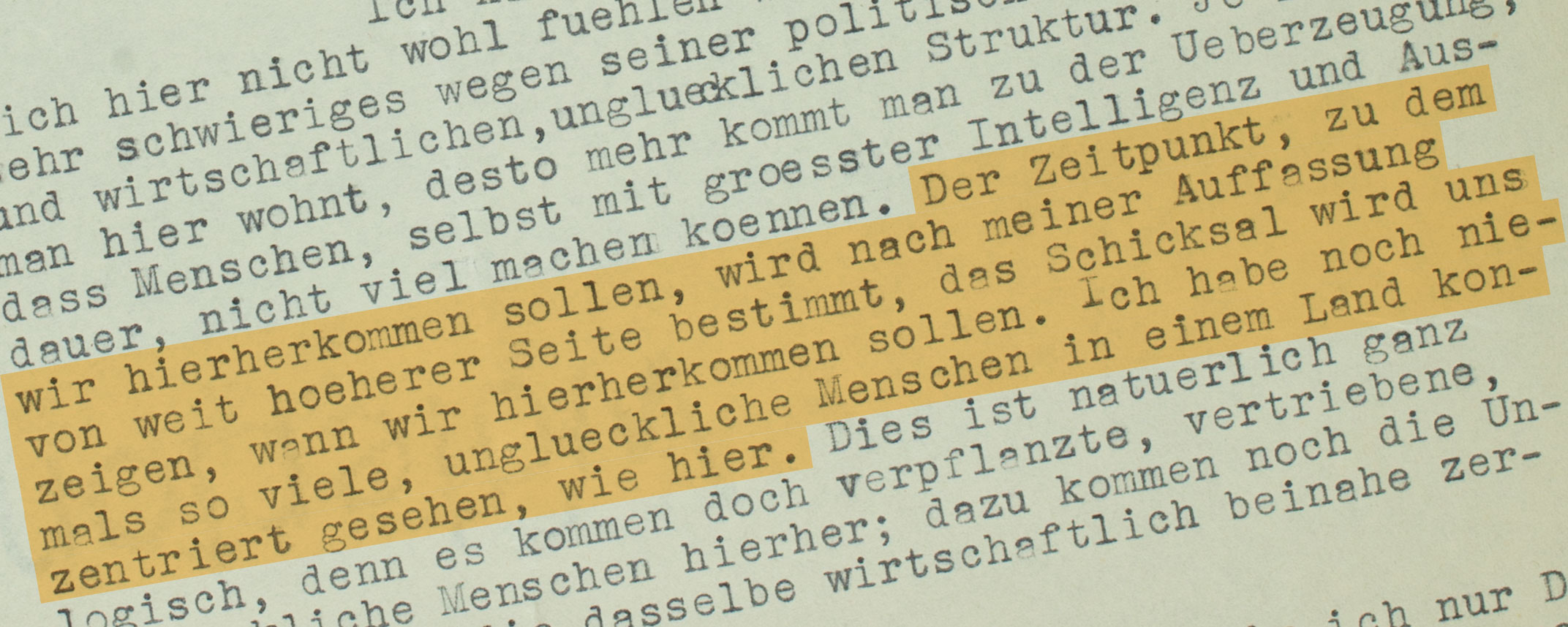

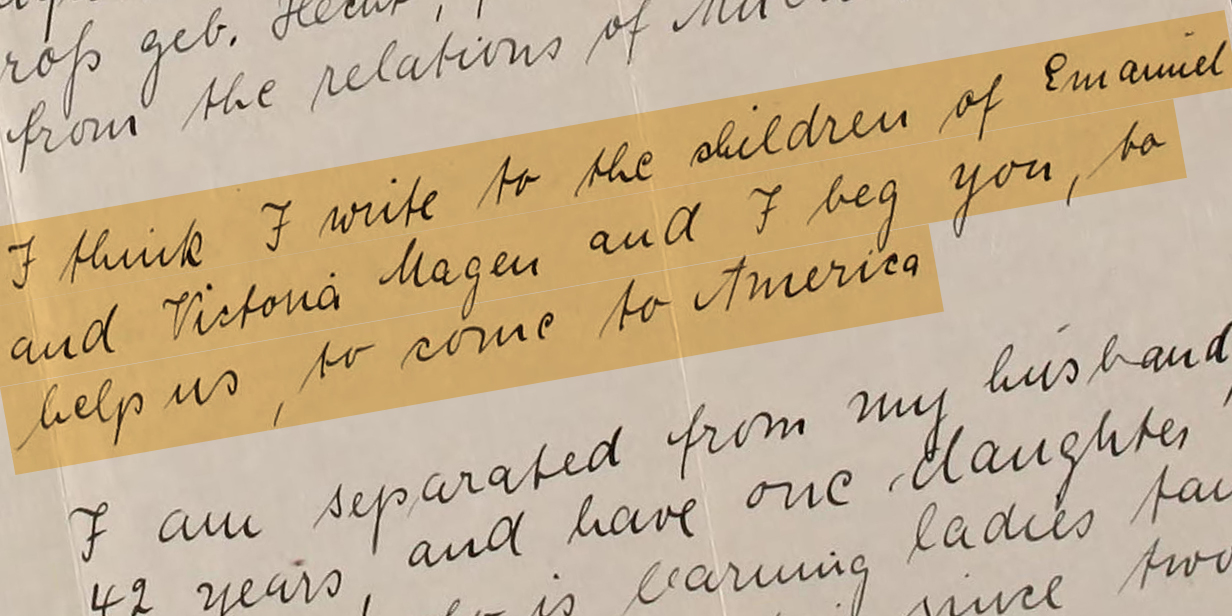

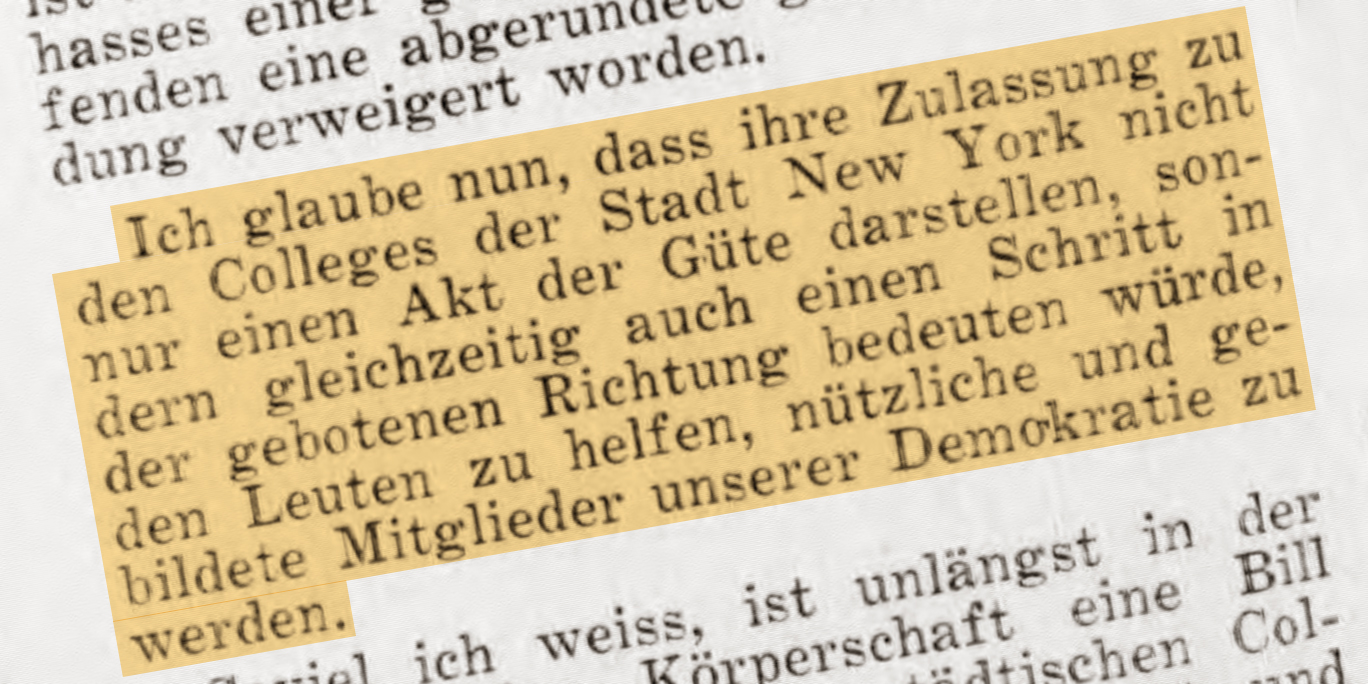

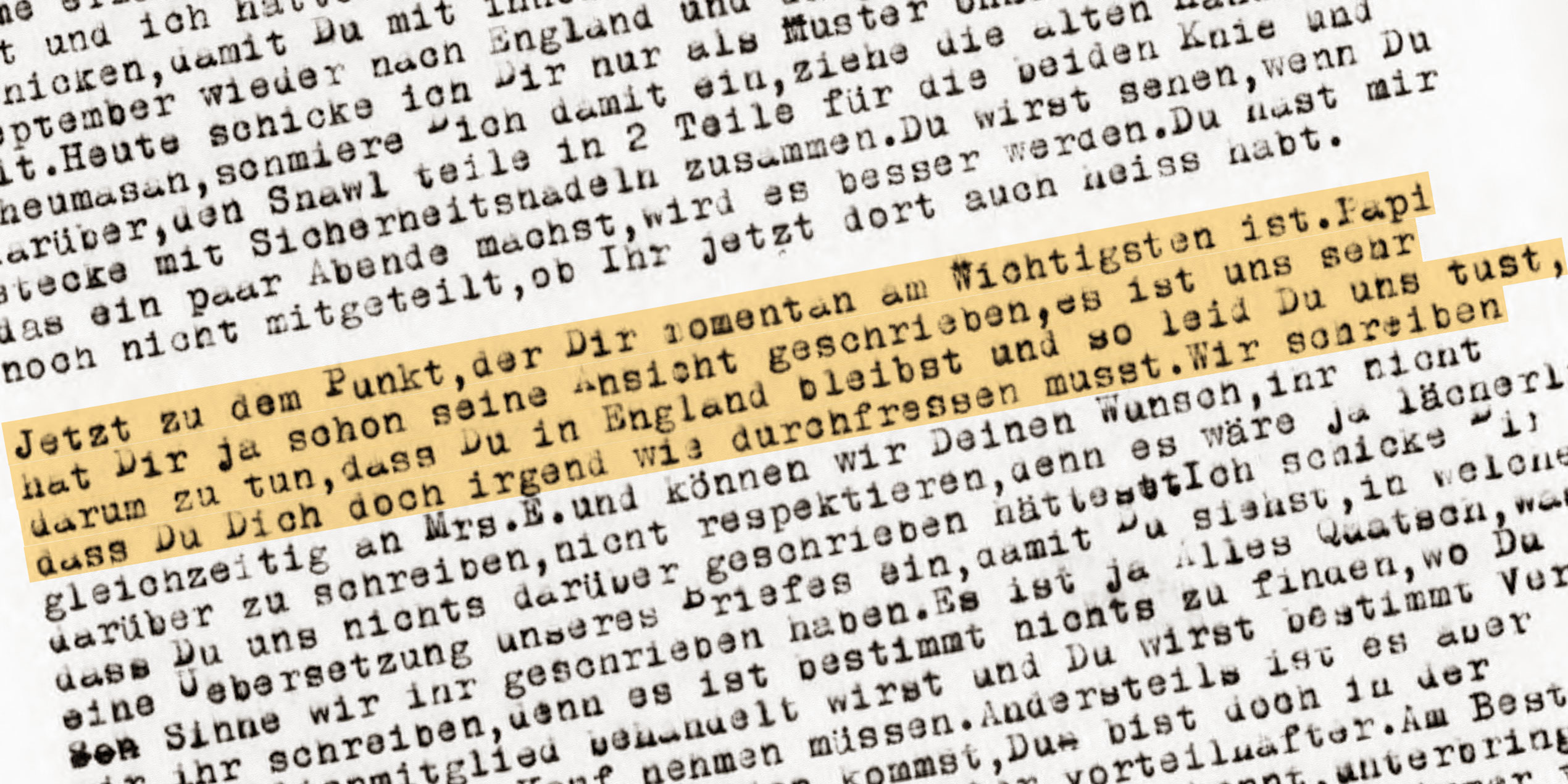

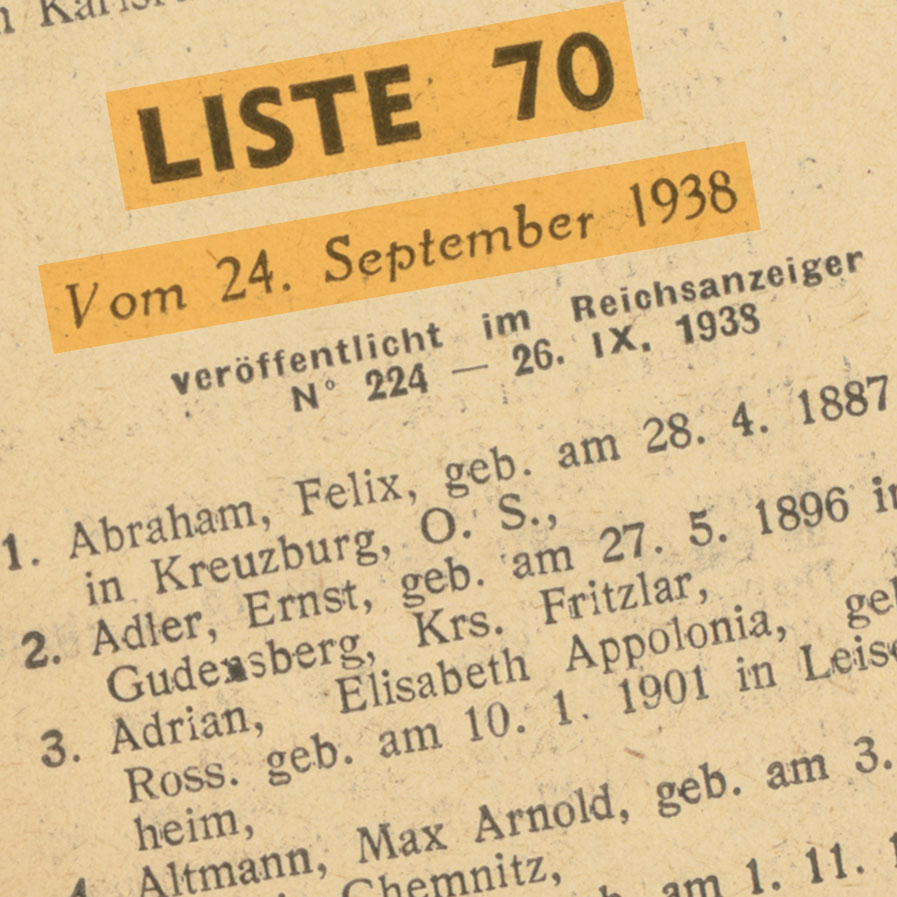

Alfred Basch, geboren am 27. September 1915 in Magdeburg, war fortan staatenlos. Mit der Veröffentlichung seines Namens im deutschen Reichsanzeiger wurde Alfred Basch die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Grundlage dafür war das „Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit“. Es galt bereits seit fünf Jahren. Doch in den vergangenen Monaten waren die Ausbürgerungszahlen deutlich angestiegen, oftmals traf es Personen und Familien, die nach dem Ersten Weltkrieg dank der vergleichsweise liberalen Einbürgerungspolitik der Weimarer Republik deutsche Staatsbürger geworden waren. Allein im September 1938 waren es 116 Familien, die auf Grundlage dieses Gesetzes vom einen Tag auf den anderen zu Staatenlosen gemacht wurden. Und damit nicht genug: Die Veröffentlichung ihrer vollen Namen, Geburtsorte und -daten machte sie zu einer Zielscheibe für Diskriminierung, die normales Weiterleben, und sei es auch nur vorübergehend, unmöglich machten.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Original:

f JX 4231 S8 M5 Copy 1