Den Nazibehörden ausgeliefert

Die bürokratischen Erfordernisse der Auswanderung

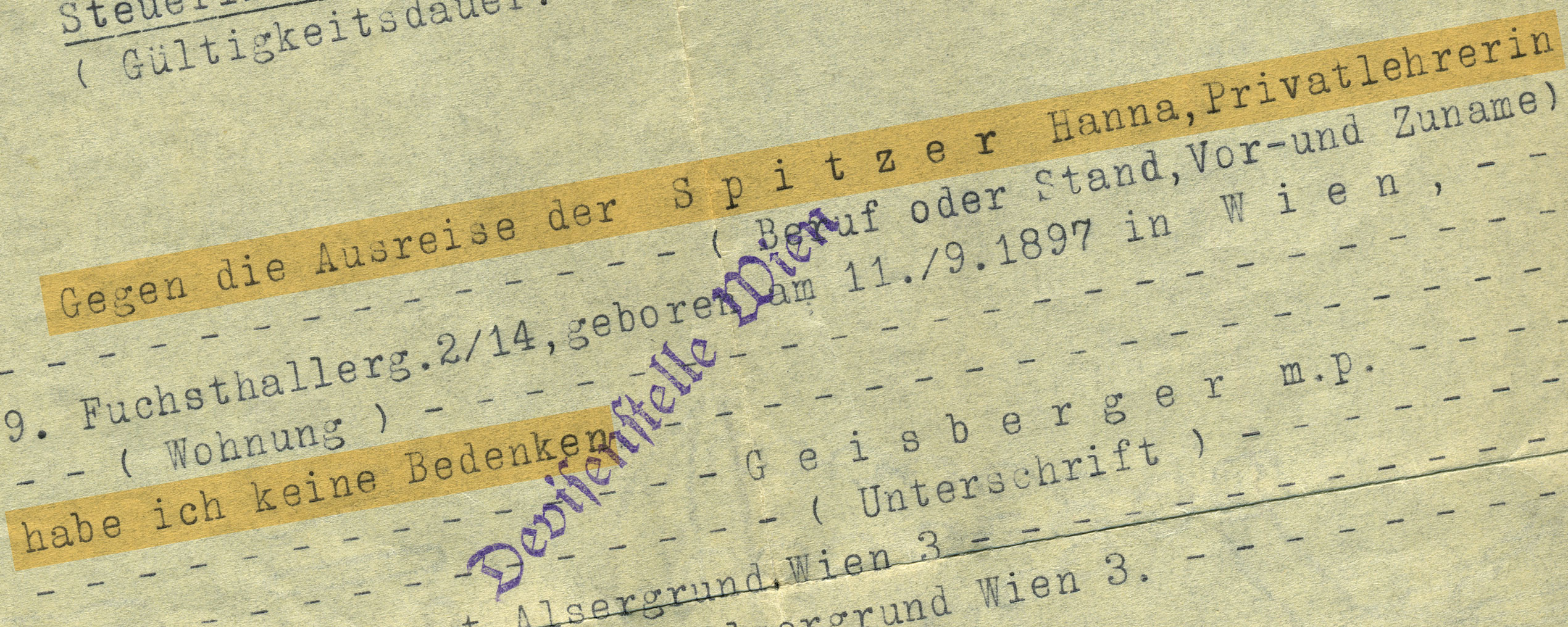

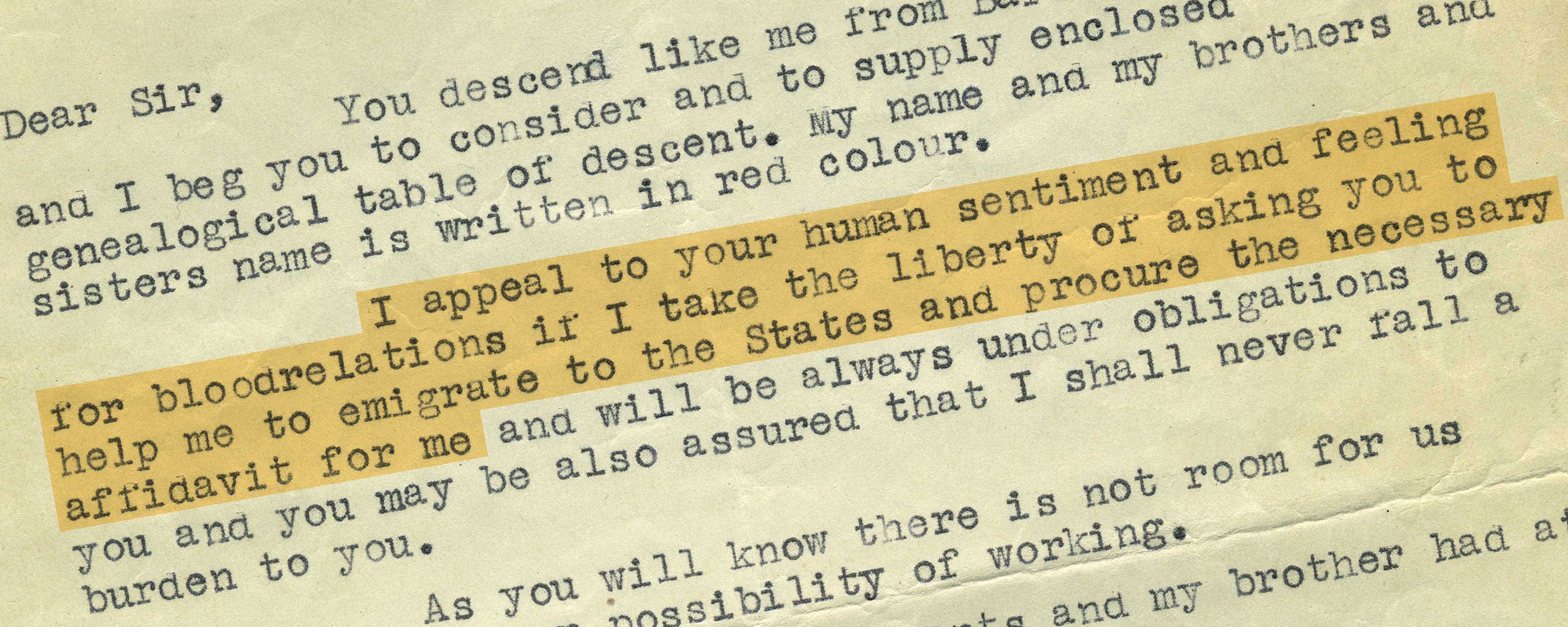

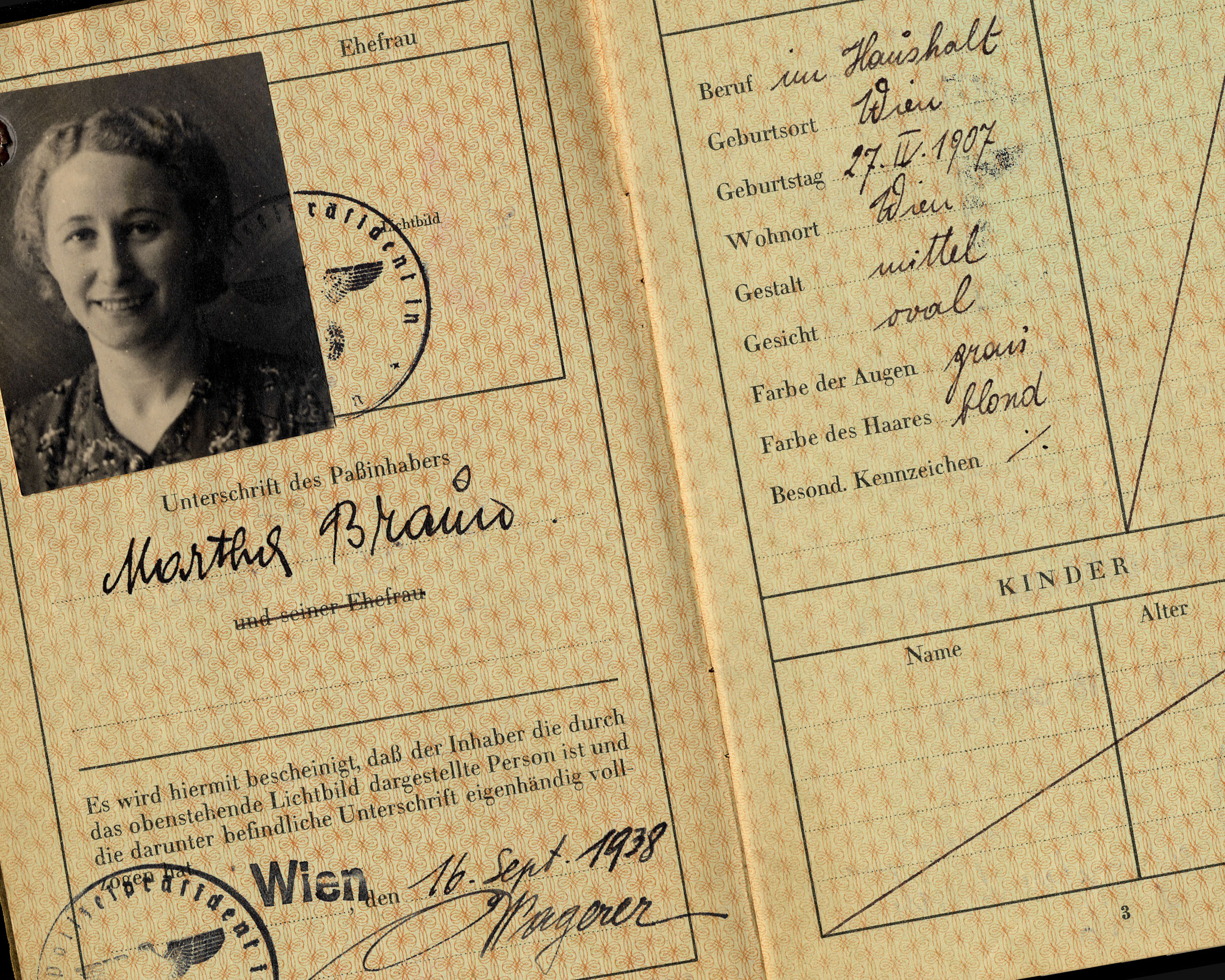

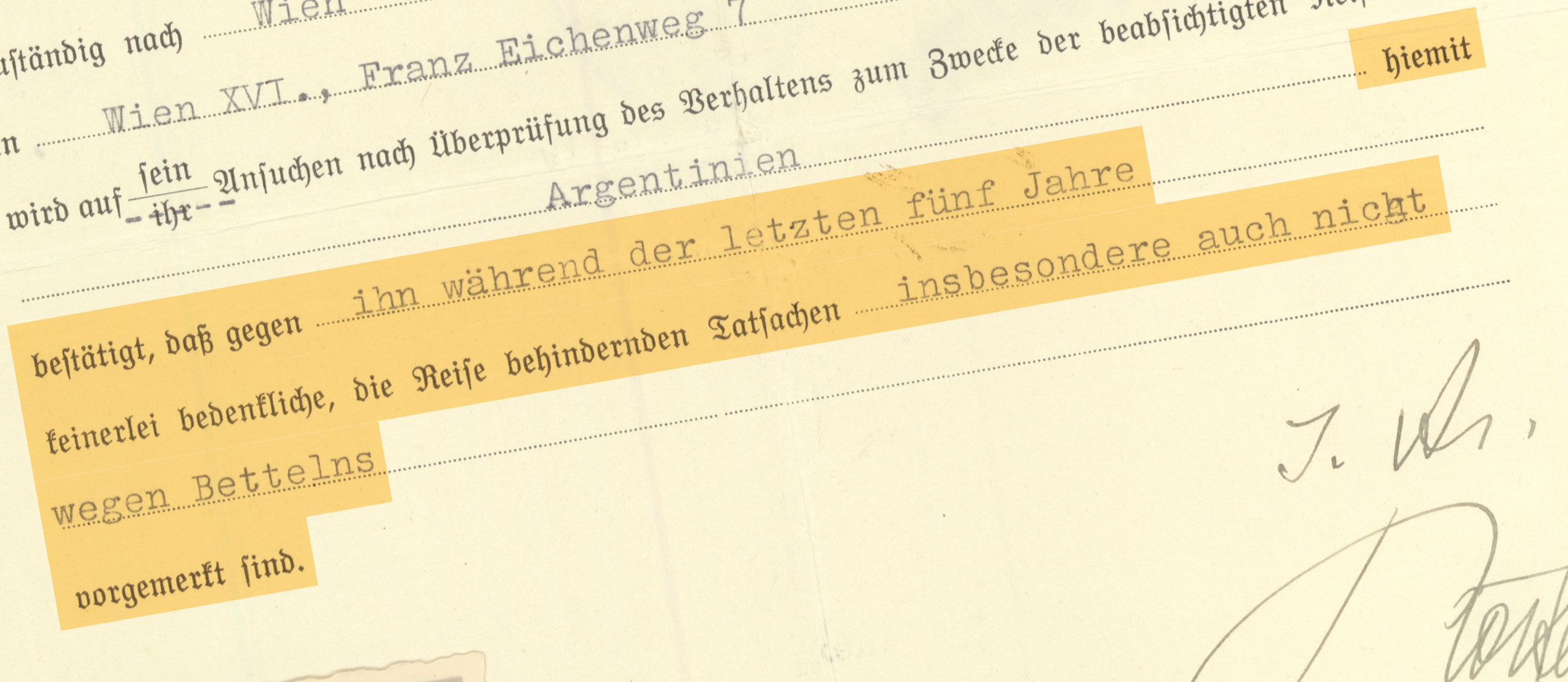

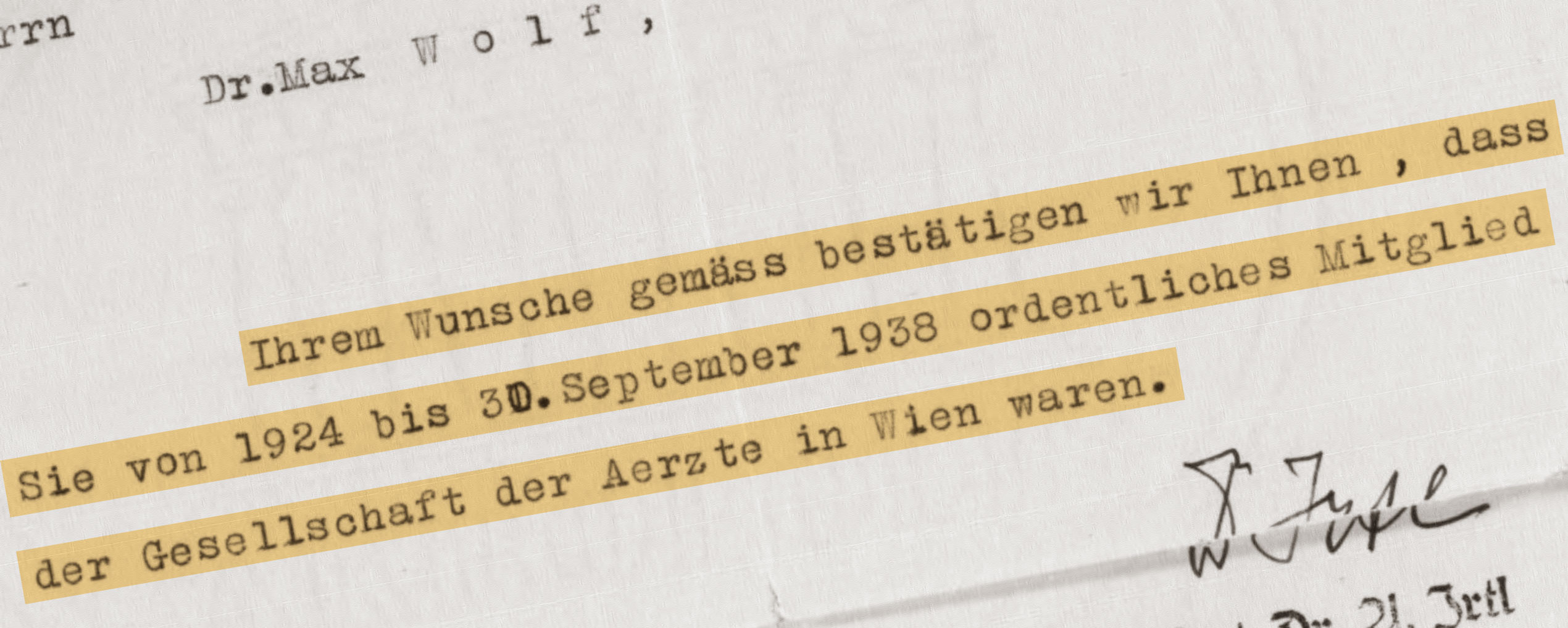

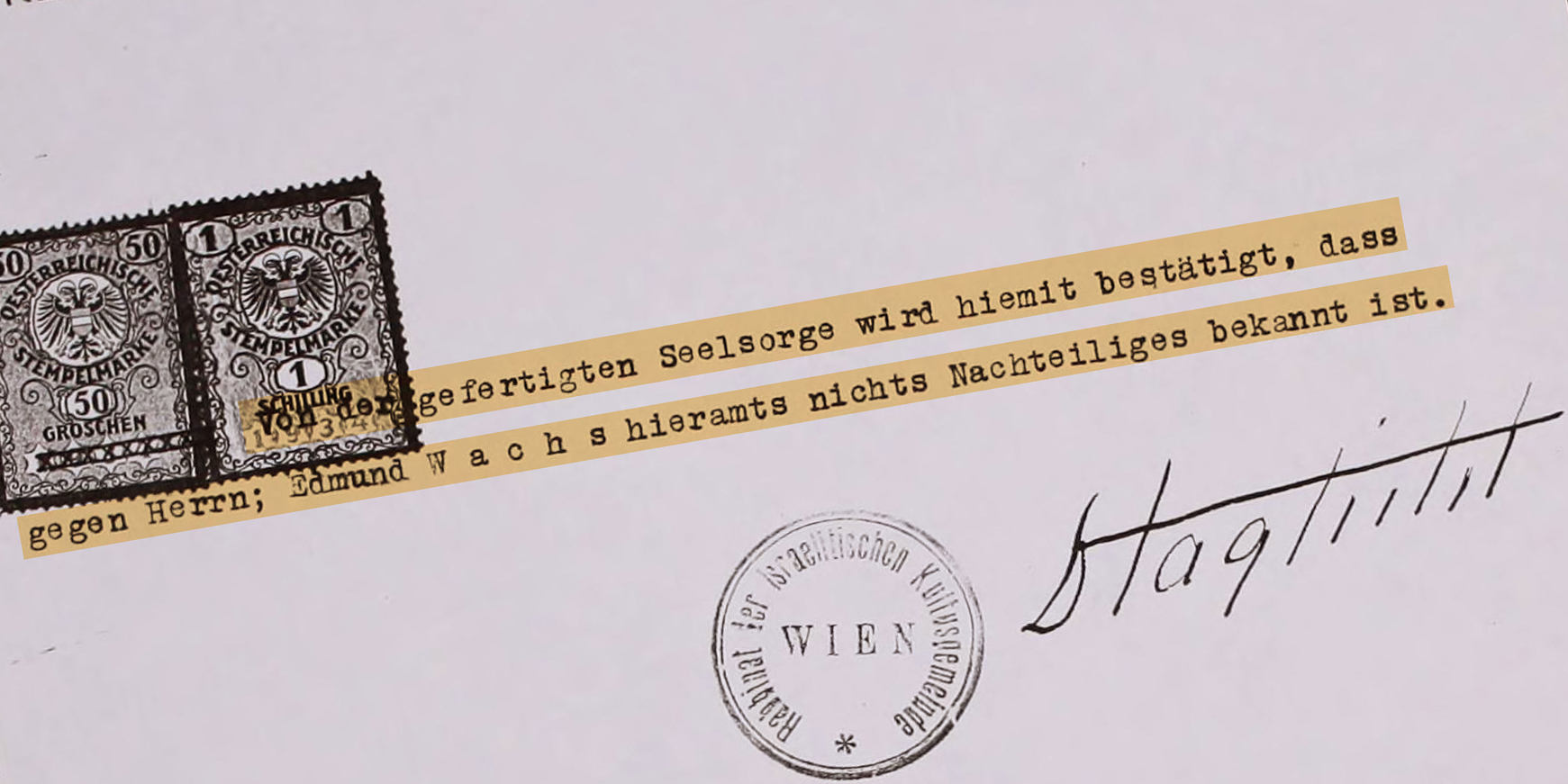

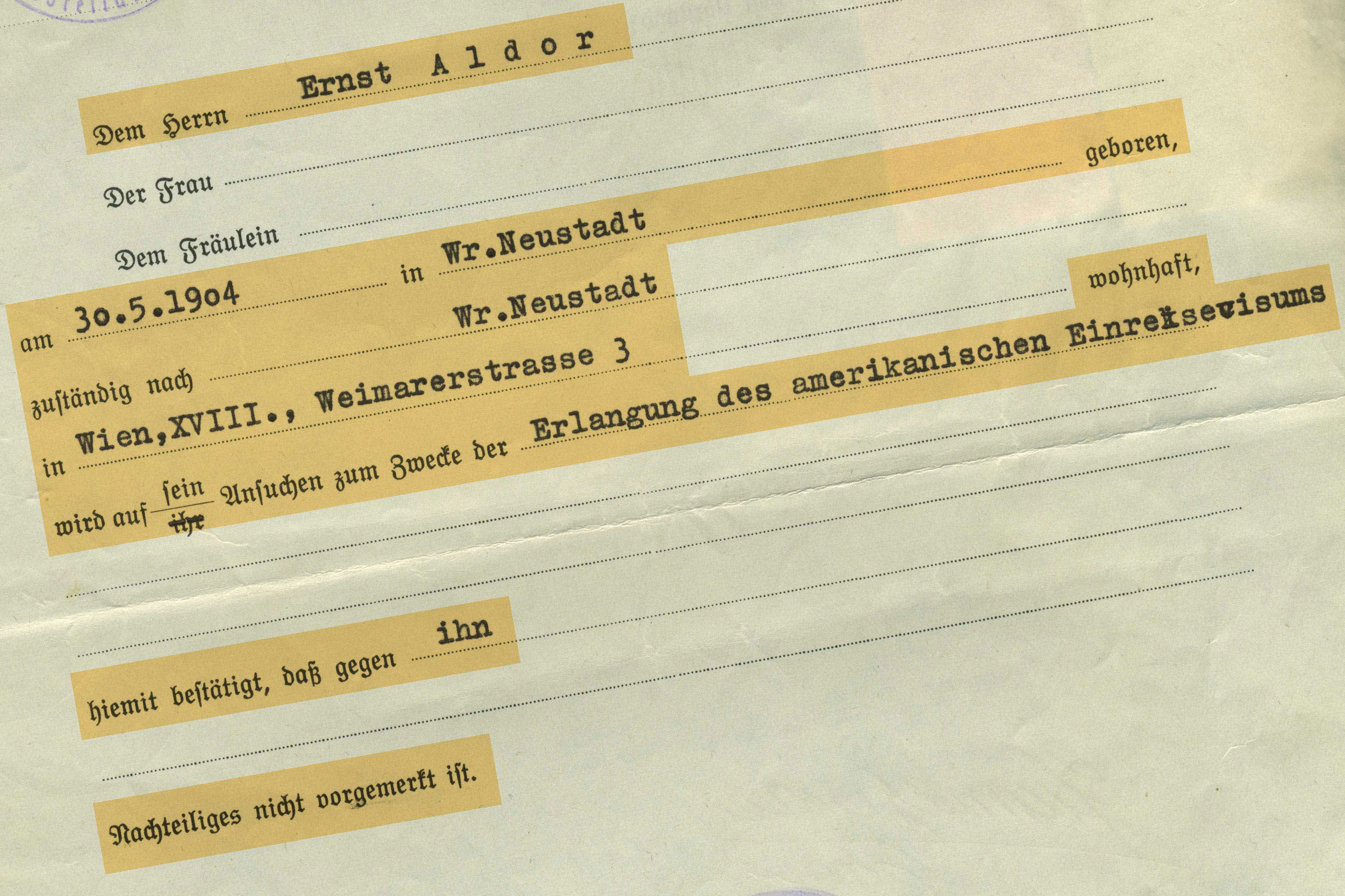

„Dem Herrn Ernst Aldor, am 30.5.1904 in Wr. Neustadt geboren, zuständig nach Wr. Neustadt in Wien, XVIII., Weimarerstrasse 3 wohnhaft, wird auf sein Ansuchen zum Zwecke der Erlangung des amerikanischen Einreisevisums hiemit [sic] bestätigt, daß gegen ihn Nachteiliges nicht vorgemerkt ist.“

Wien

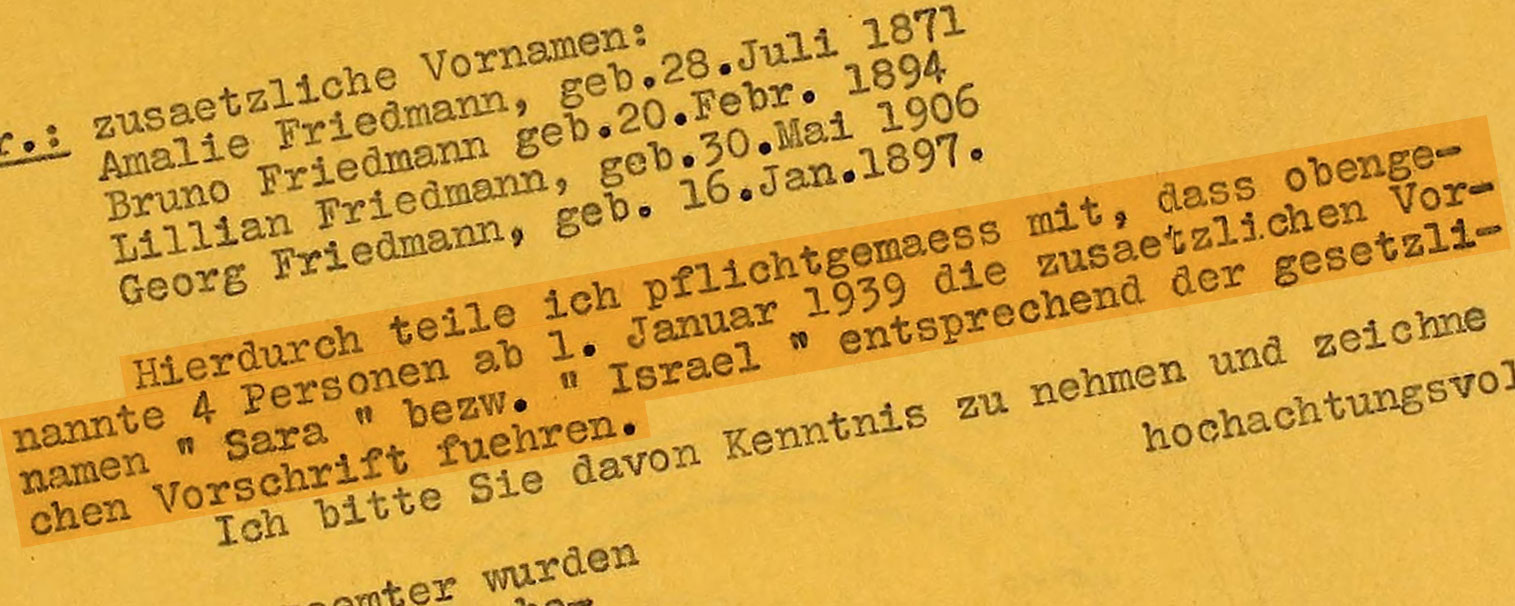

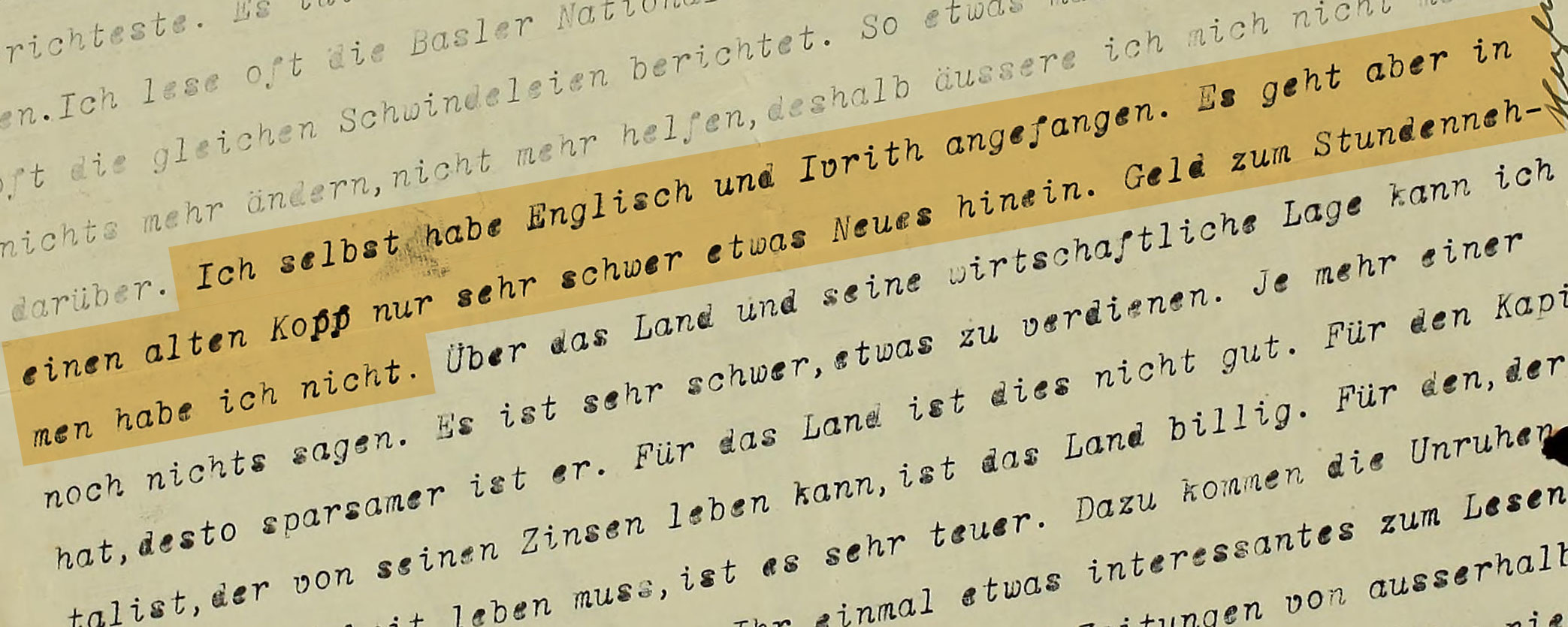

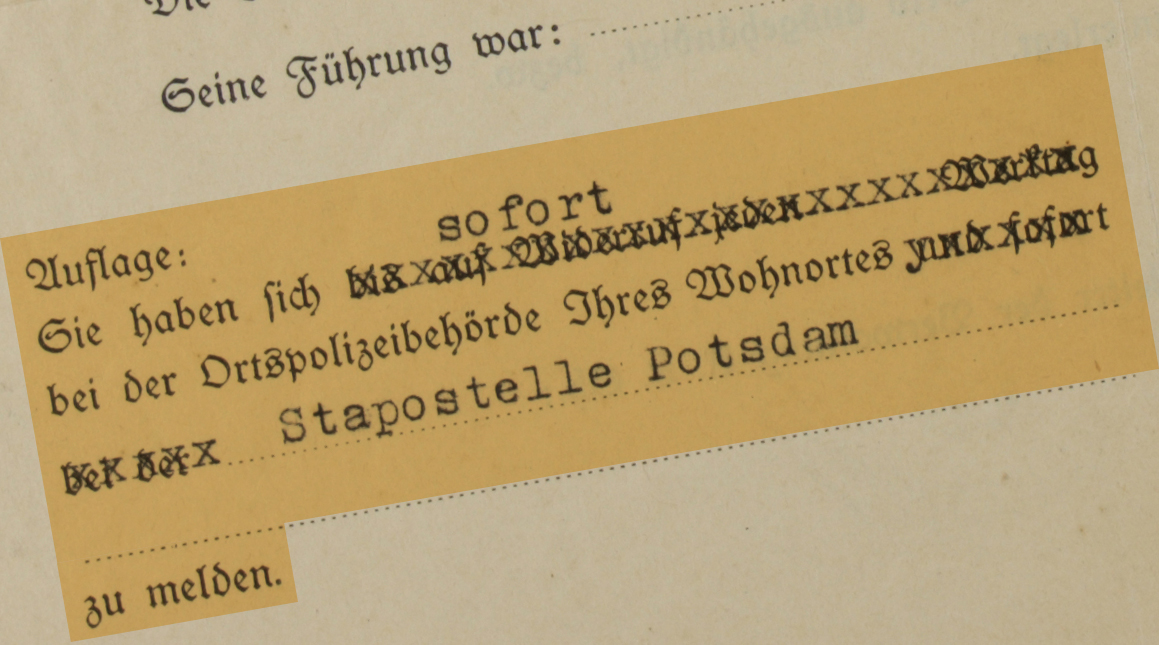

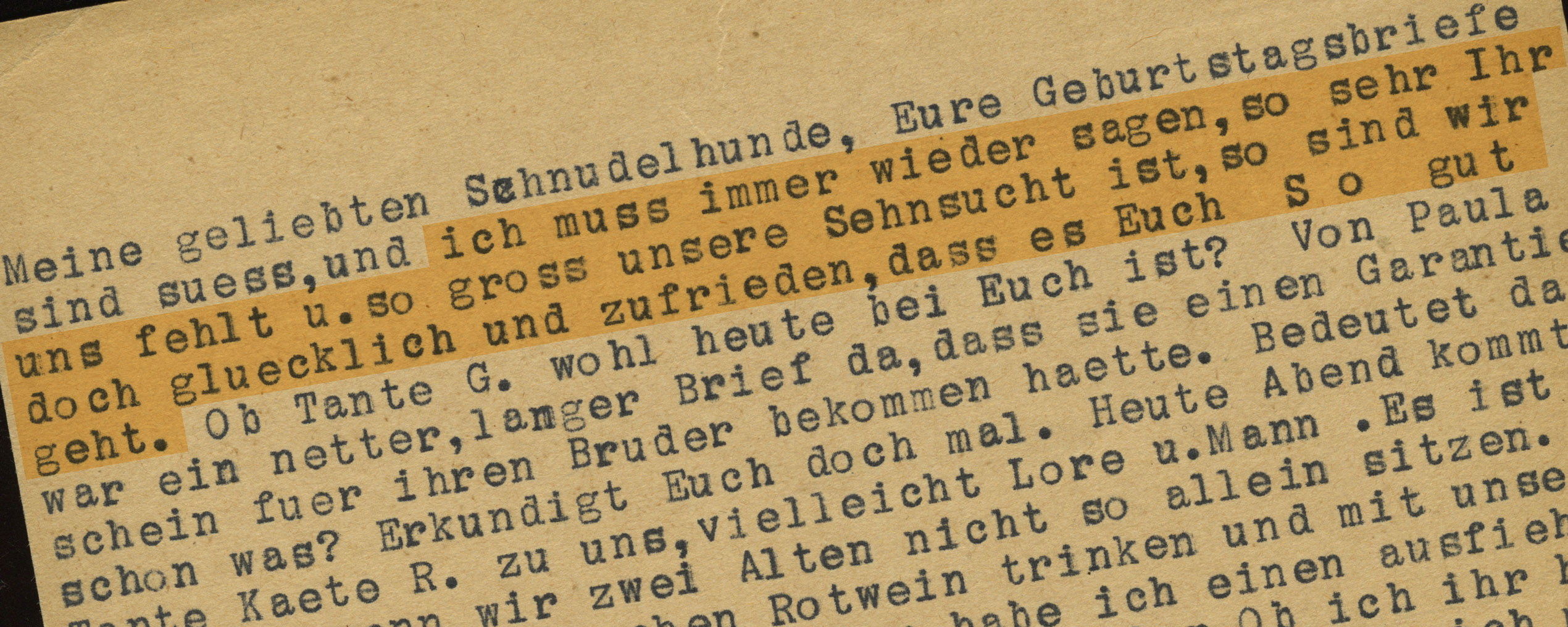

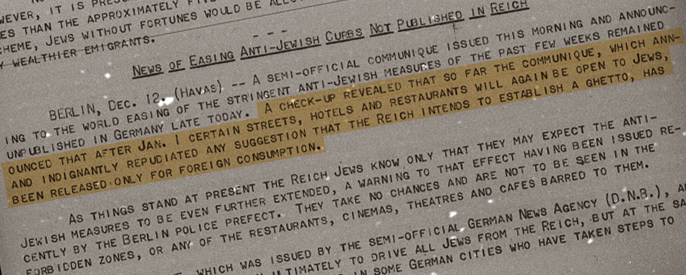

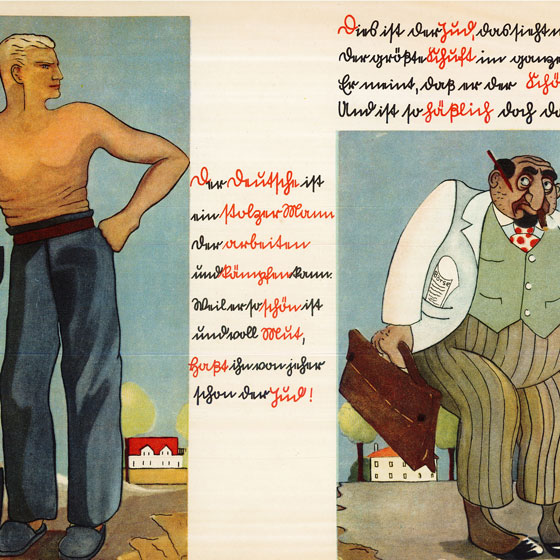

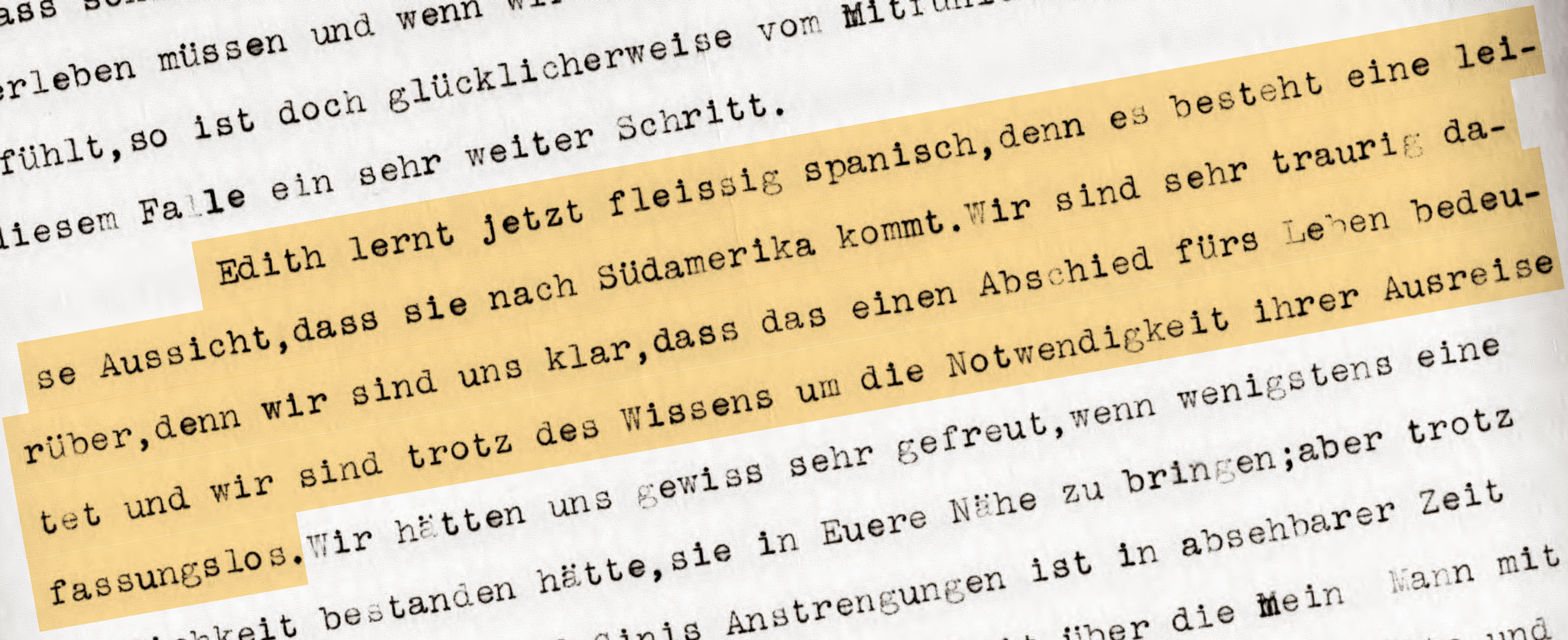

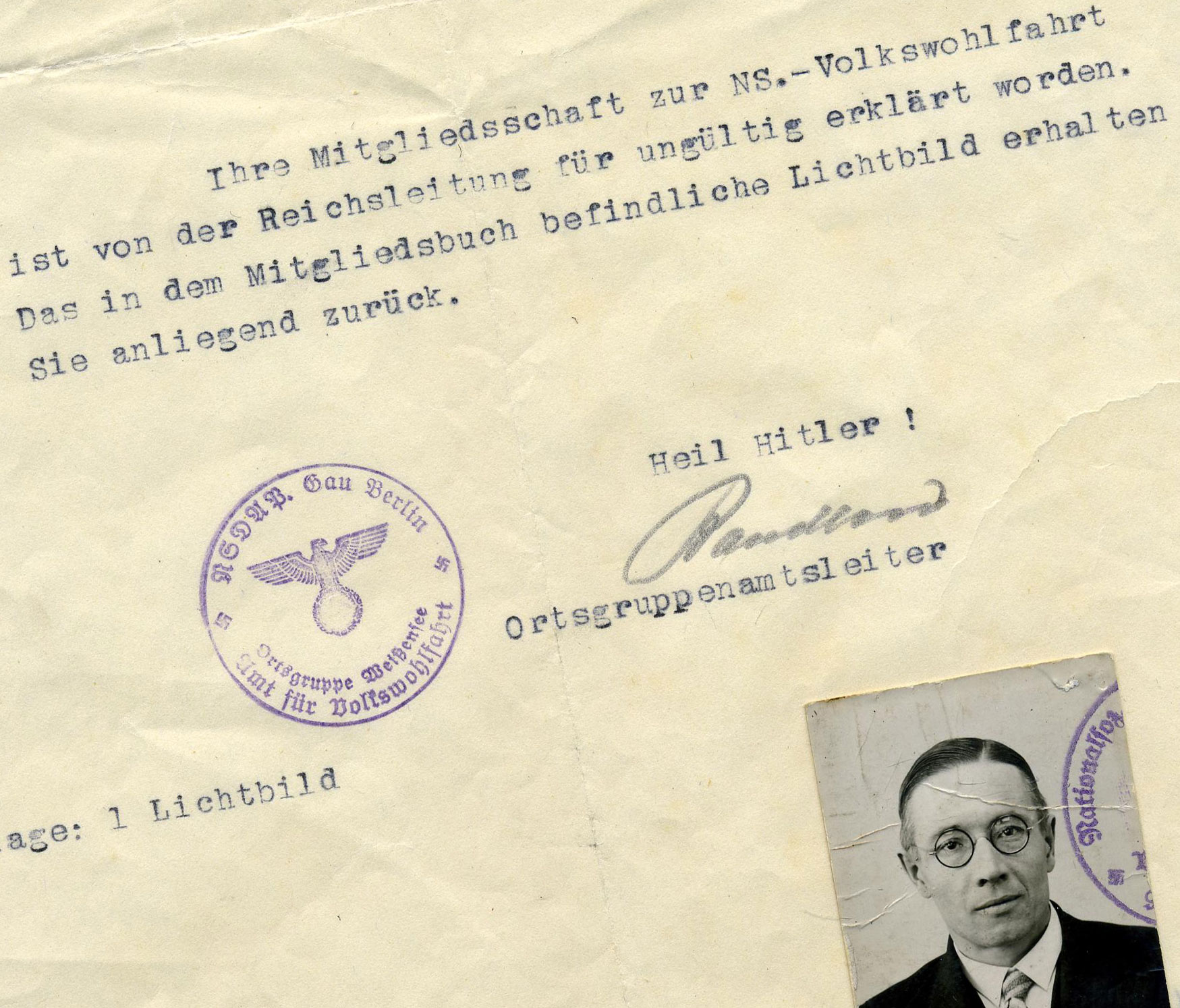

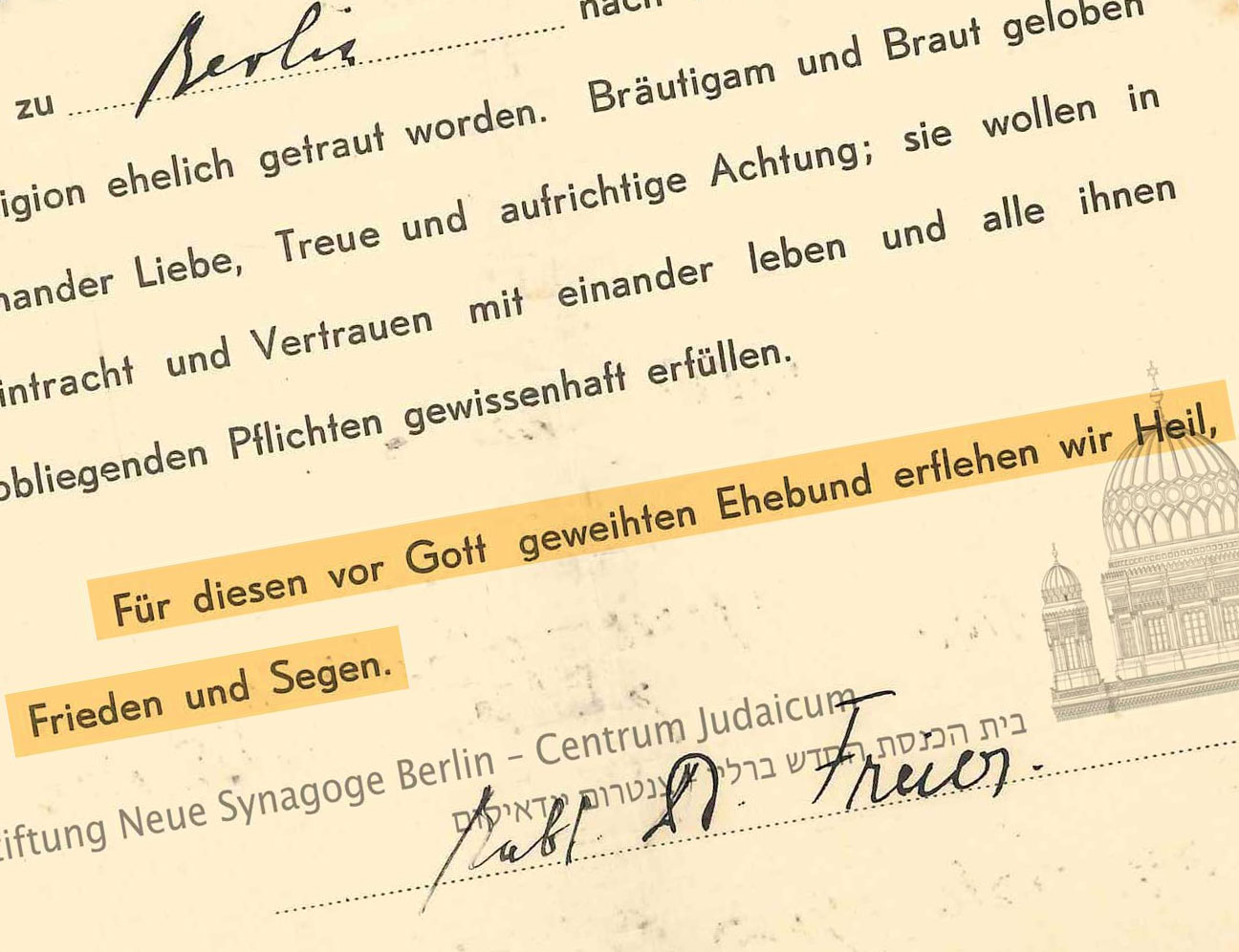

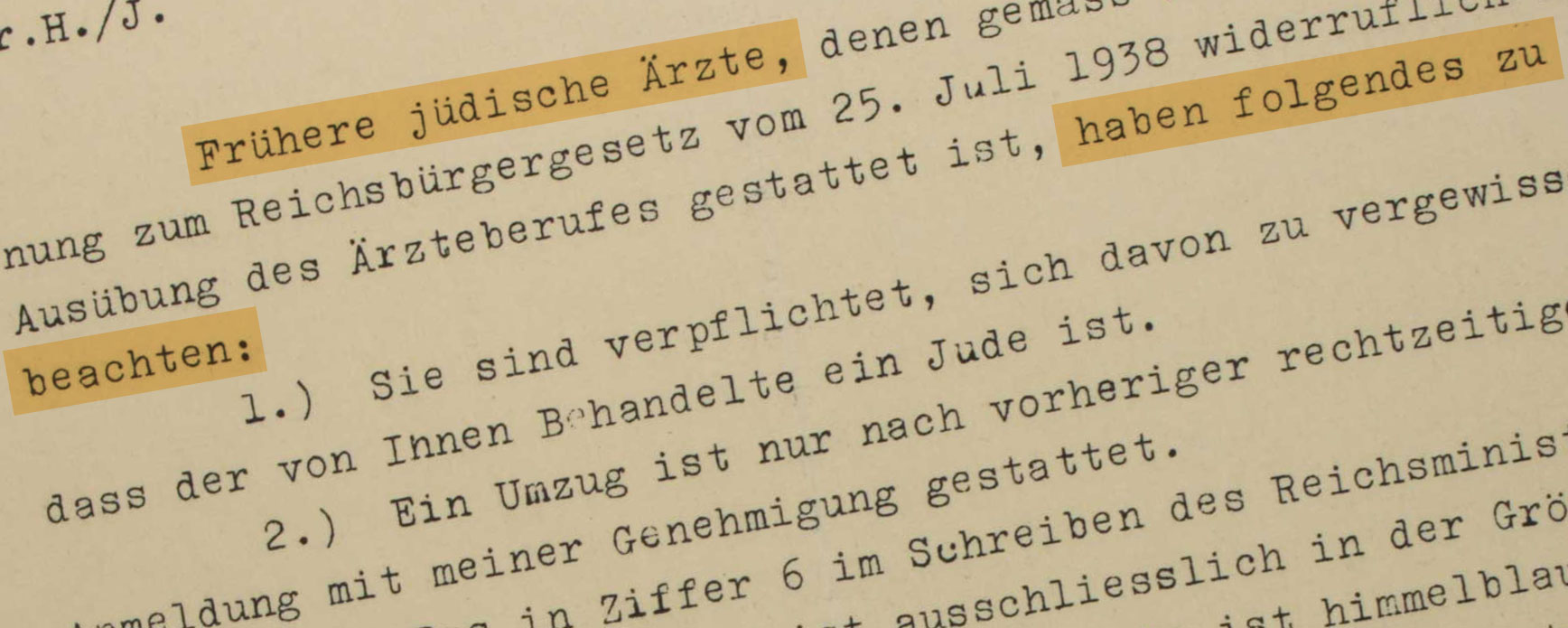

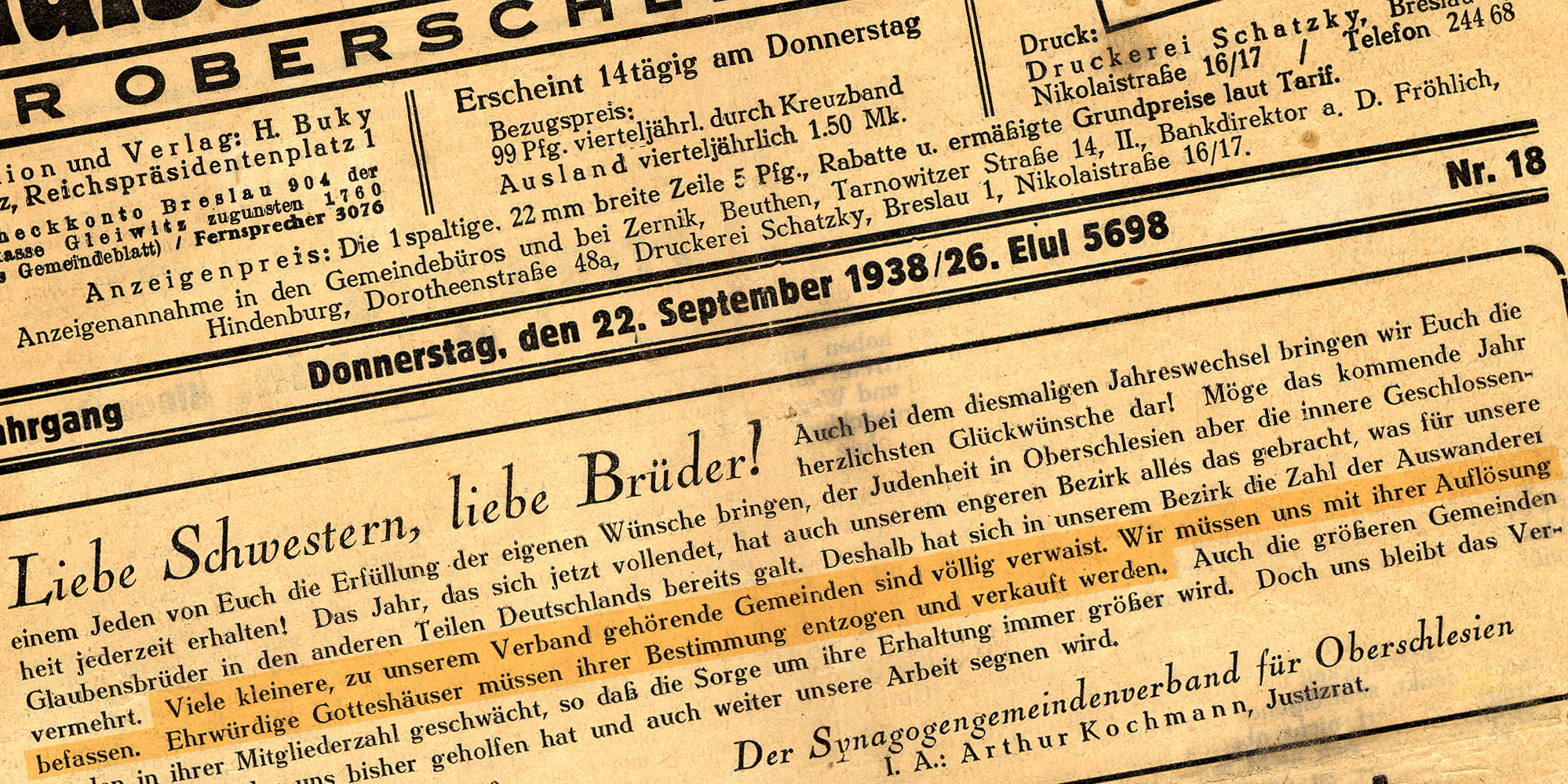

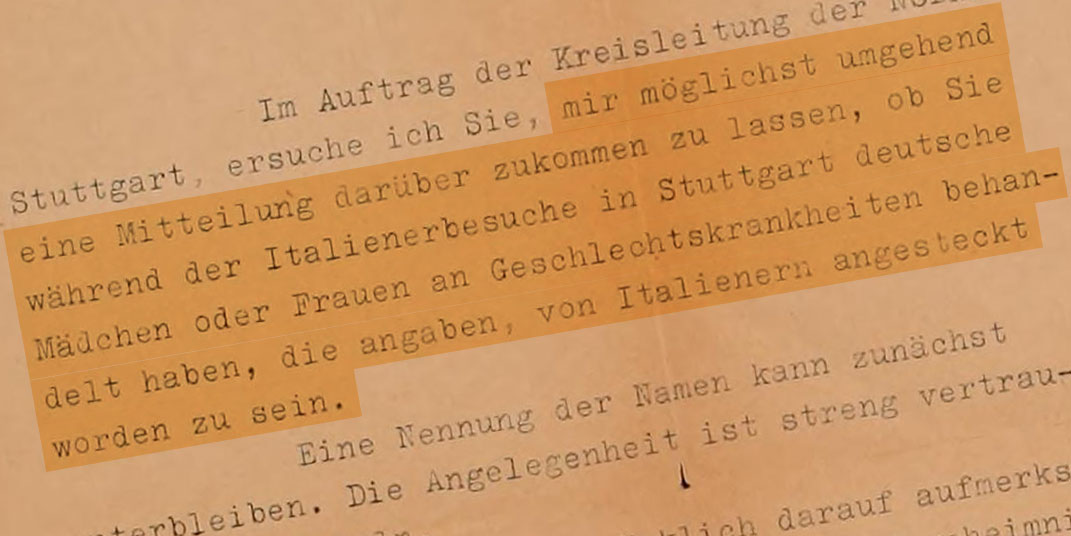

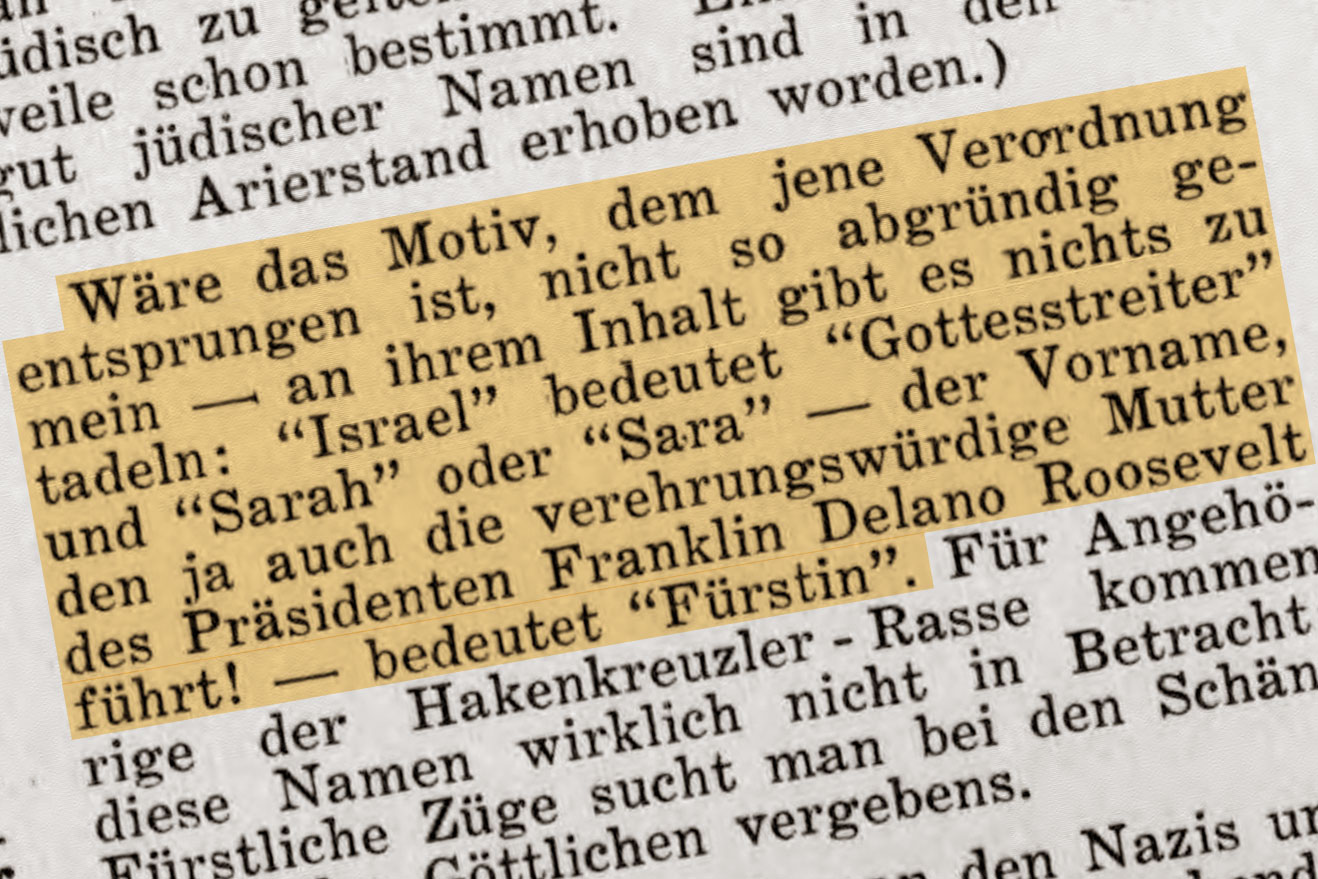

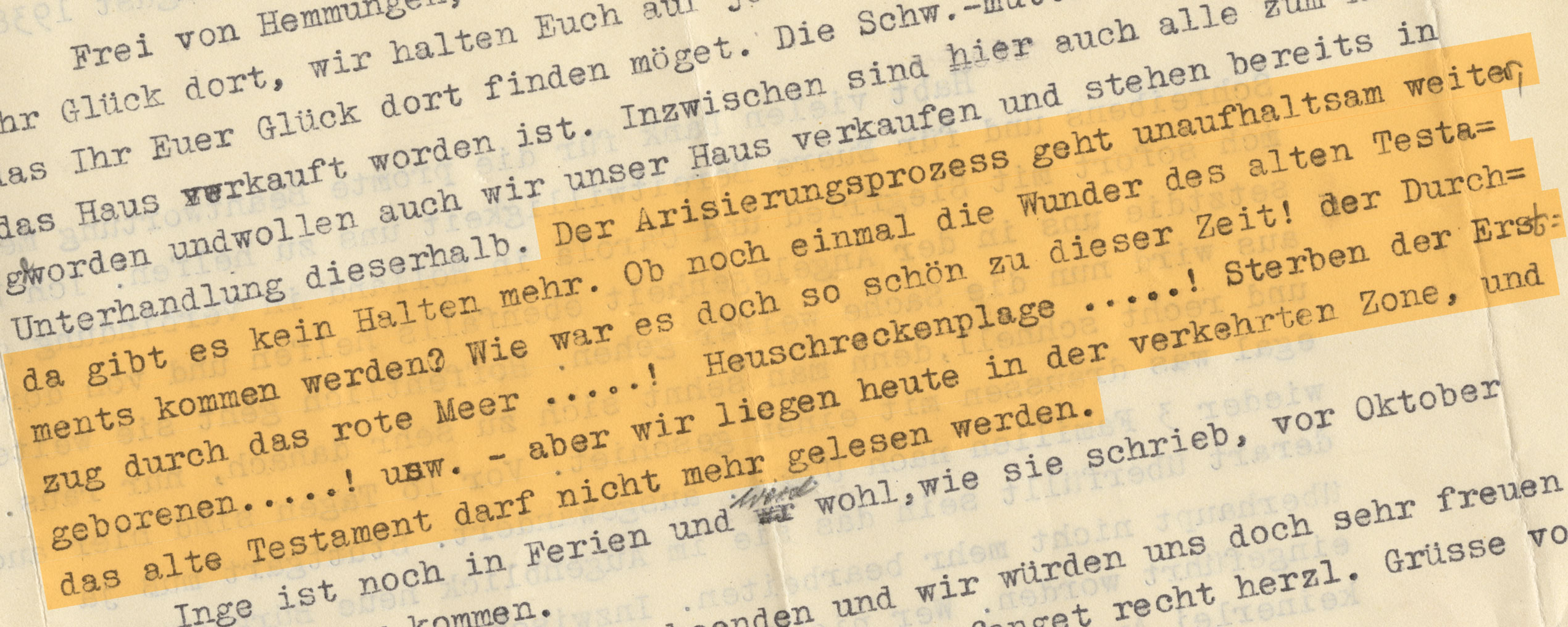

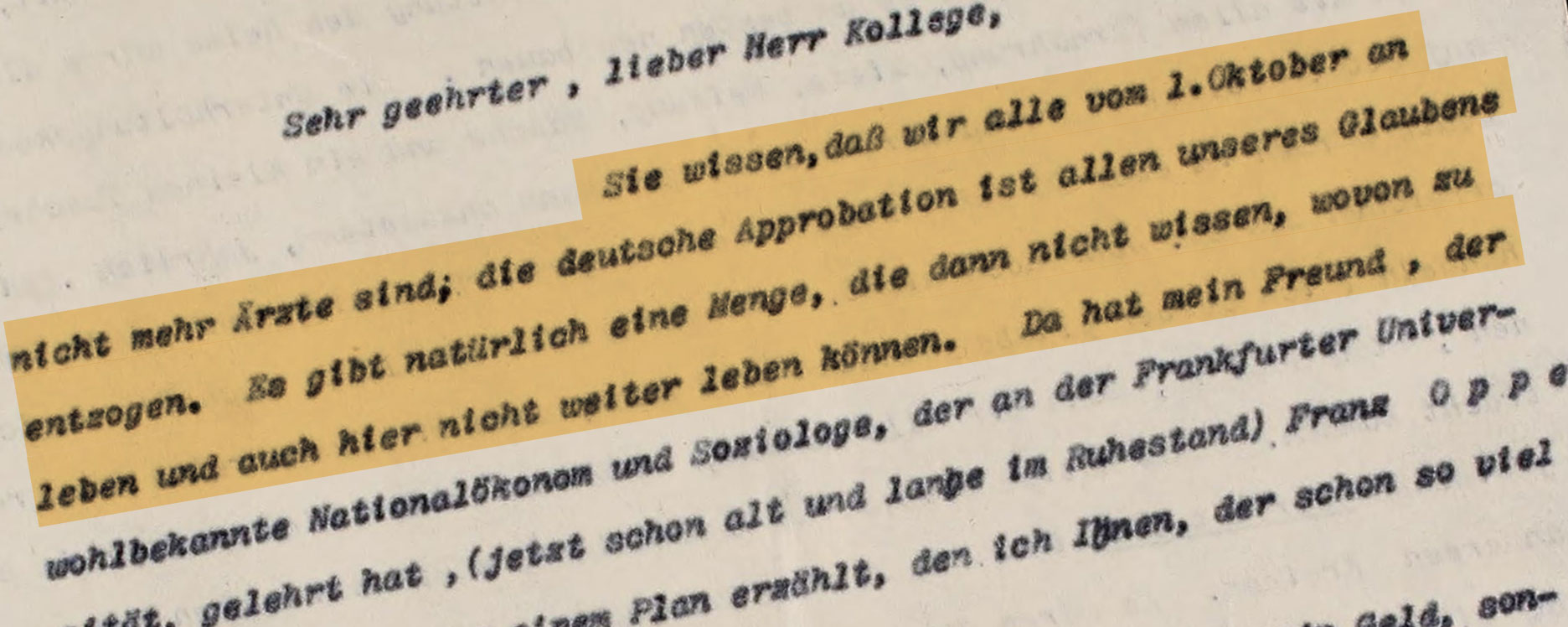

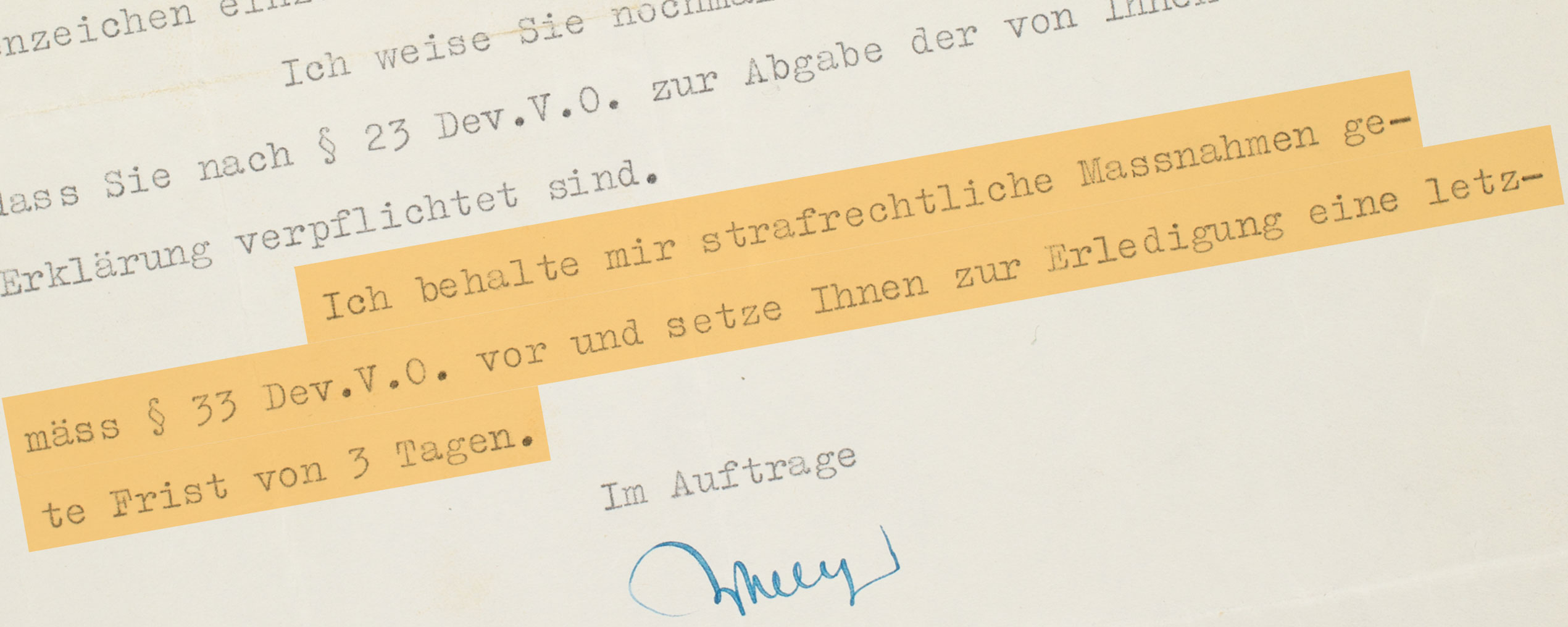

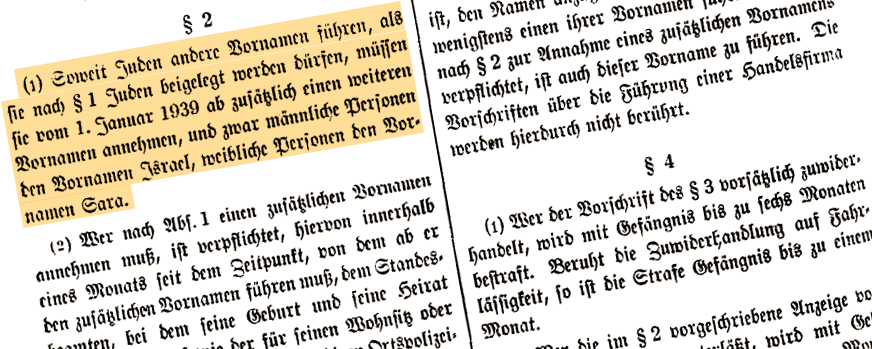

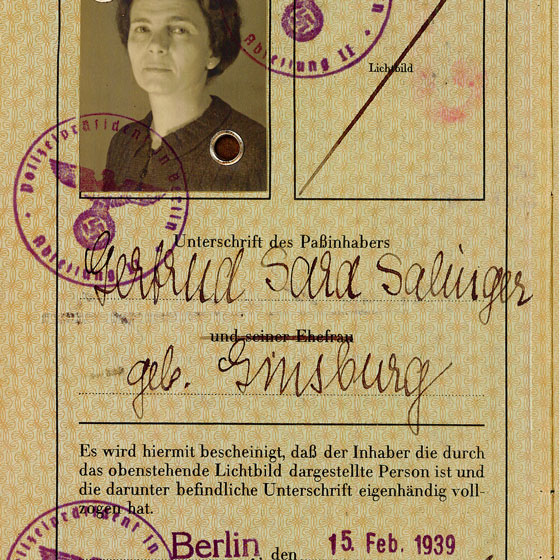

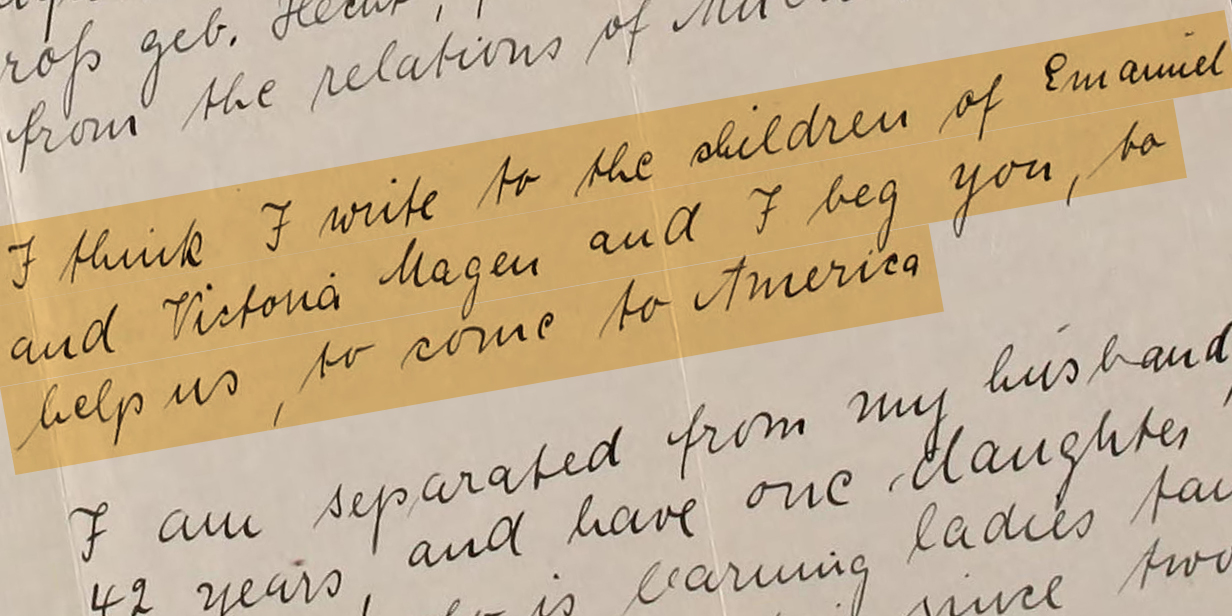

Nicht lange nach der Machtübergabe an die Nazis verlor das schon während der Weimarer Republik oft eher Hoffnung als Realität reflektierende Motto „Die Polizei – Dein Freund und Helfer“ für Regimegegner und Juden jegliche Bedeutung. Ein bereits im Februar 1933 eingeführtes Gesetz legte fest, dass Polizisten, die gegen Menschen, die als Feinde des Regimes eingestuft wurden, ihre Waffen einsetzten, straffrei ausgehen sollten. Als Teil einer unheiligen Dreifaltigkeit, gemeinsam mit SA und SS, wurde die Polizei schnell zu einem Instrument nationalsozialistischen Terrors. Daher war die Beschaffung eines polizeilichen Führungszeugnisses wahrscheinlich nicht das einfachste der Erfordernisse an angehende Auswanderer, die Visen für die USA beantragen wollten. Am 24. Dezember 1938 wurde dieses wichtige Dokument an den Wiener Ernst Aldor ausgestellt.

QUELLE

Institution:

Leo Baeck Institute – New York | Berlin

Sammlung:

Sammlung Renee Aldor, AR 10986

Original:

Archivbox 1, Ordner 3

Source available in English