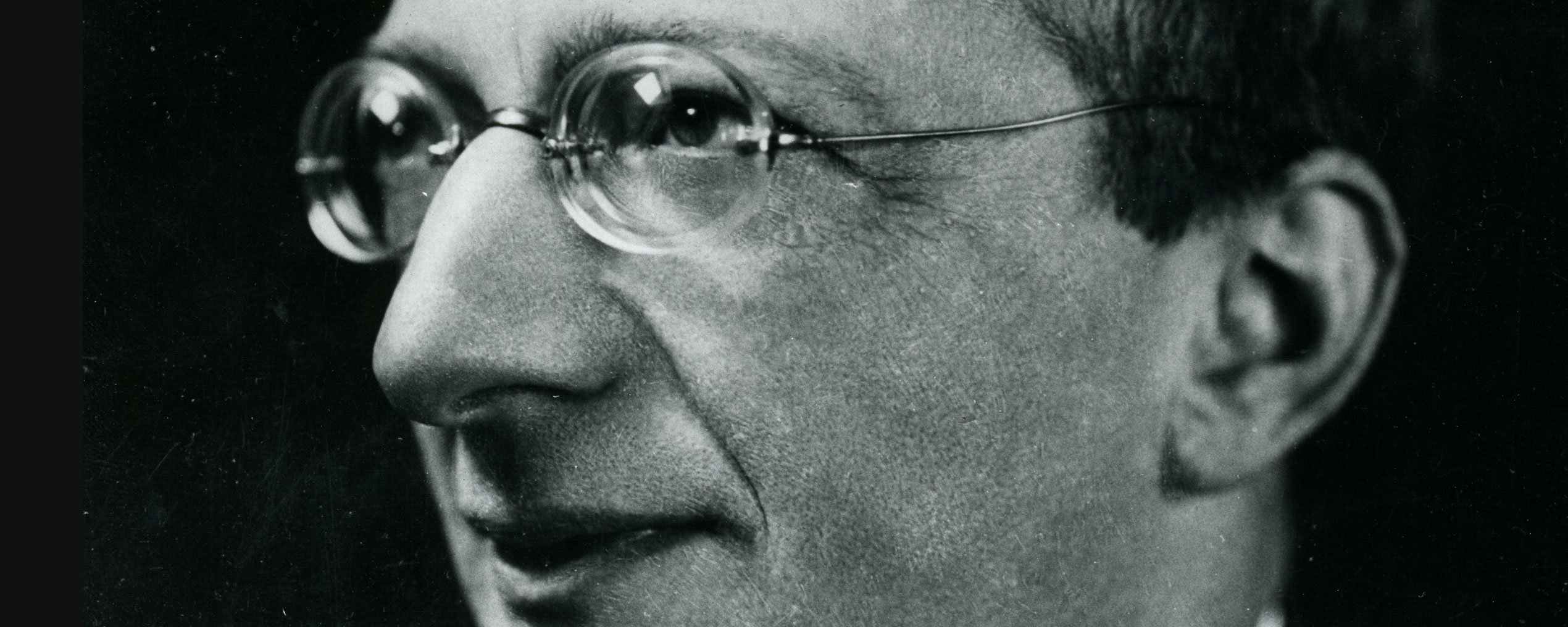

Kindertransport

Die britische Regierung gewährt jüdischen Kindern Asyl

Harwich

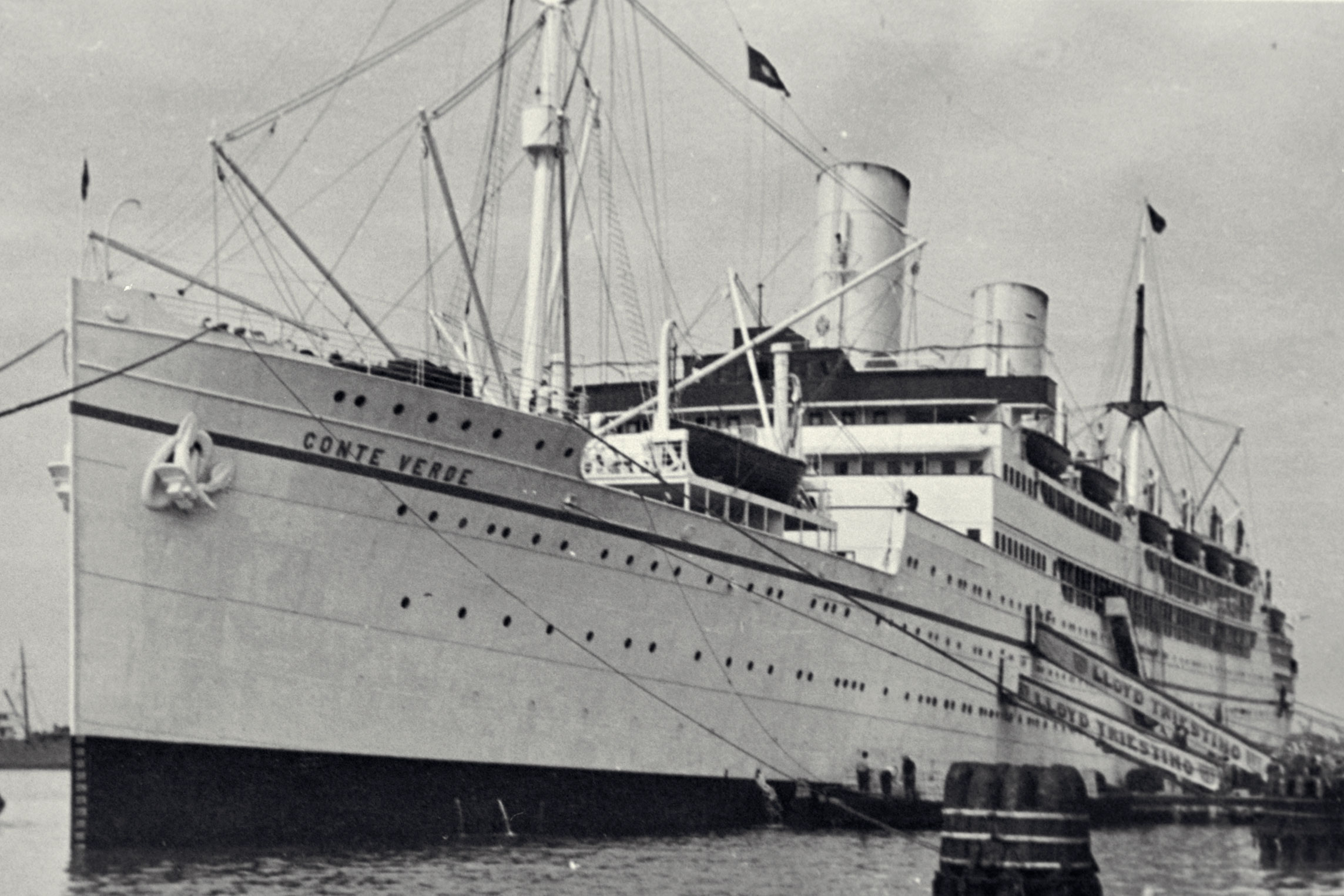

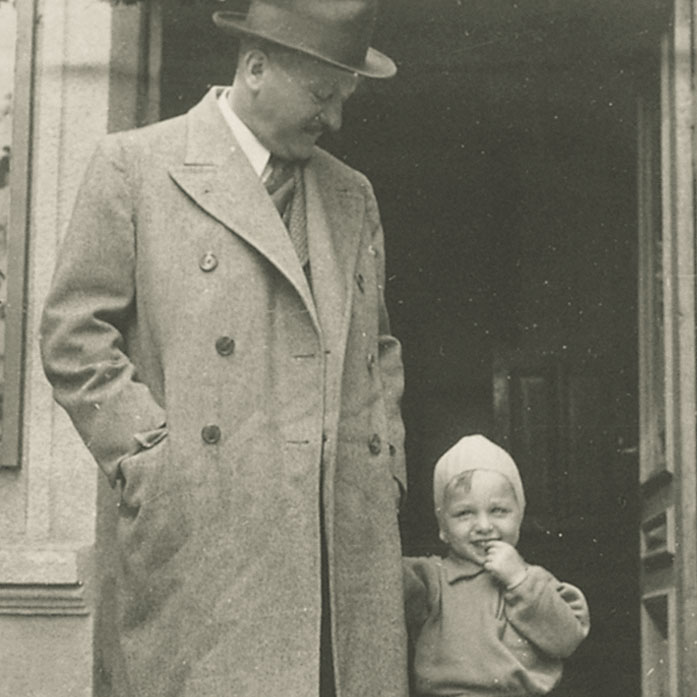

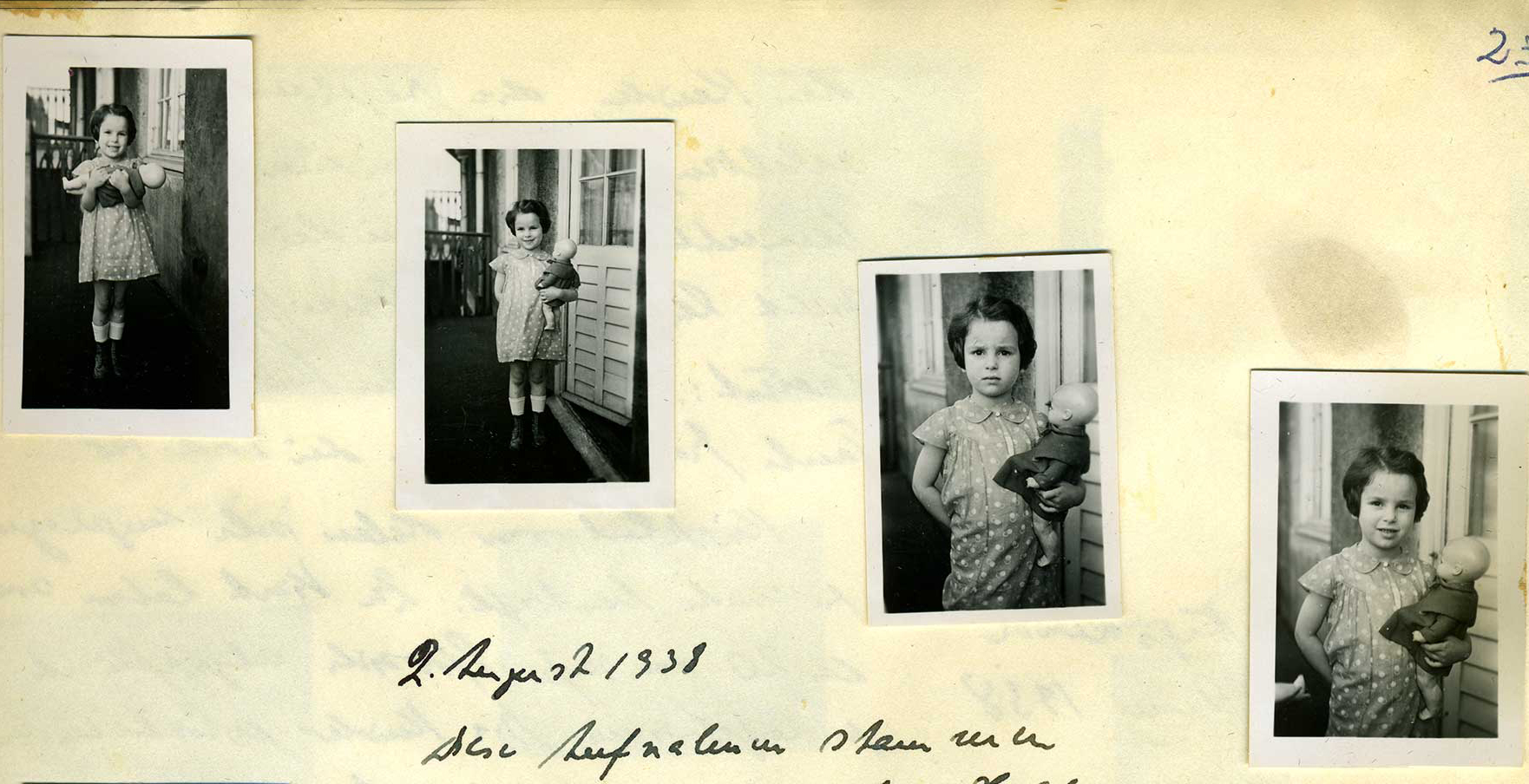

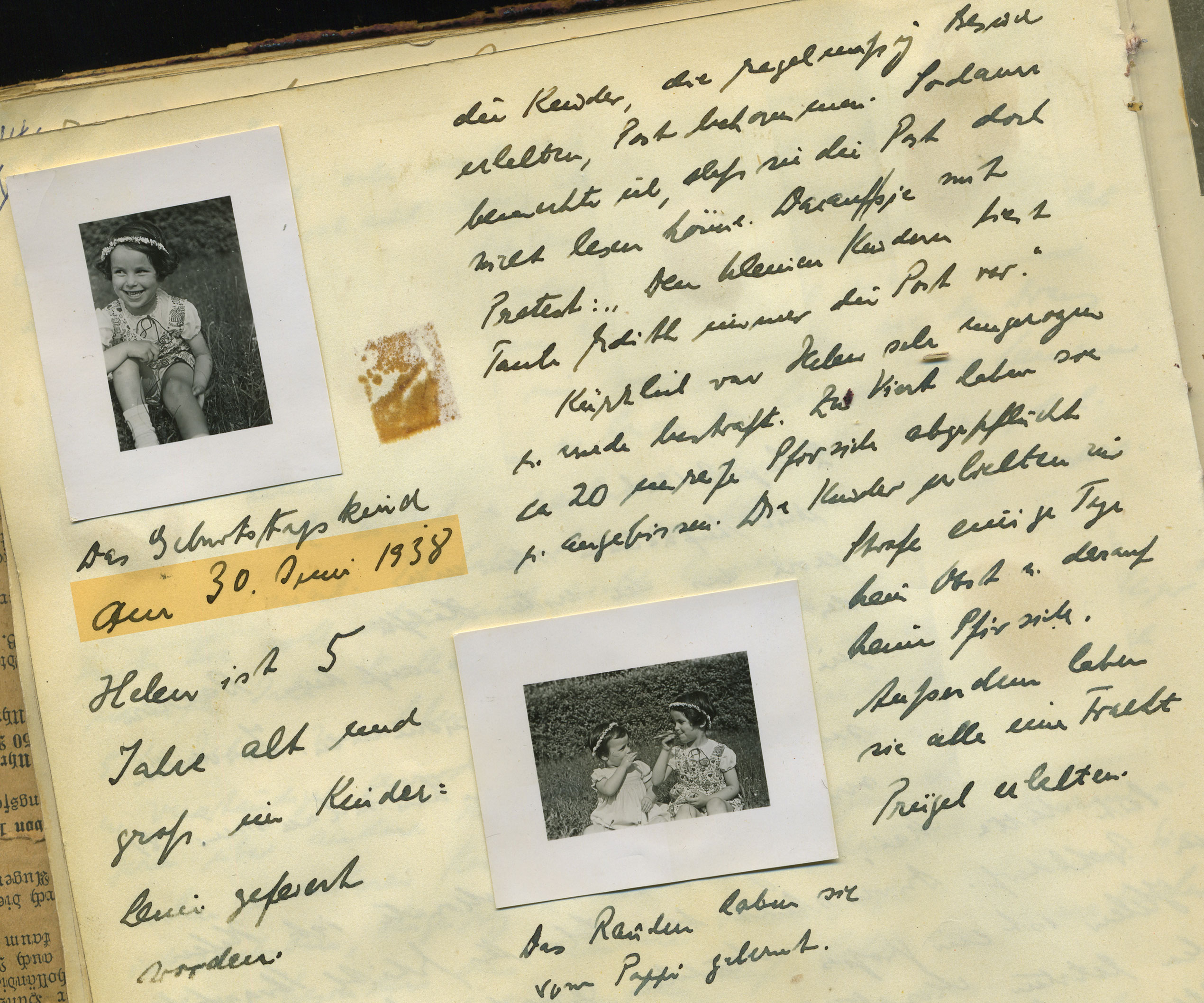

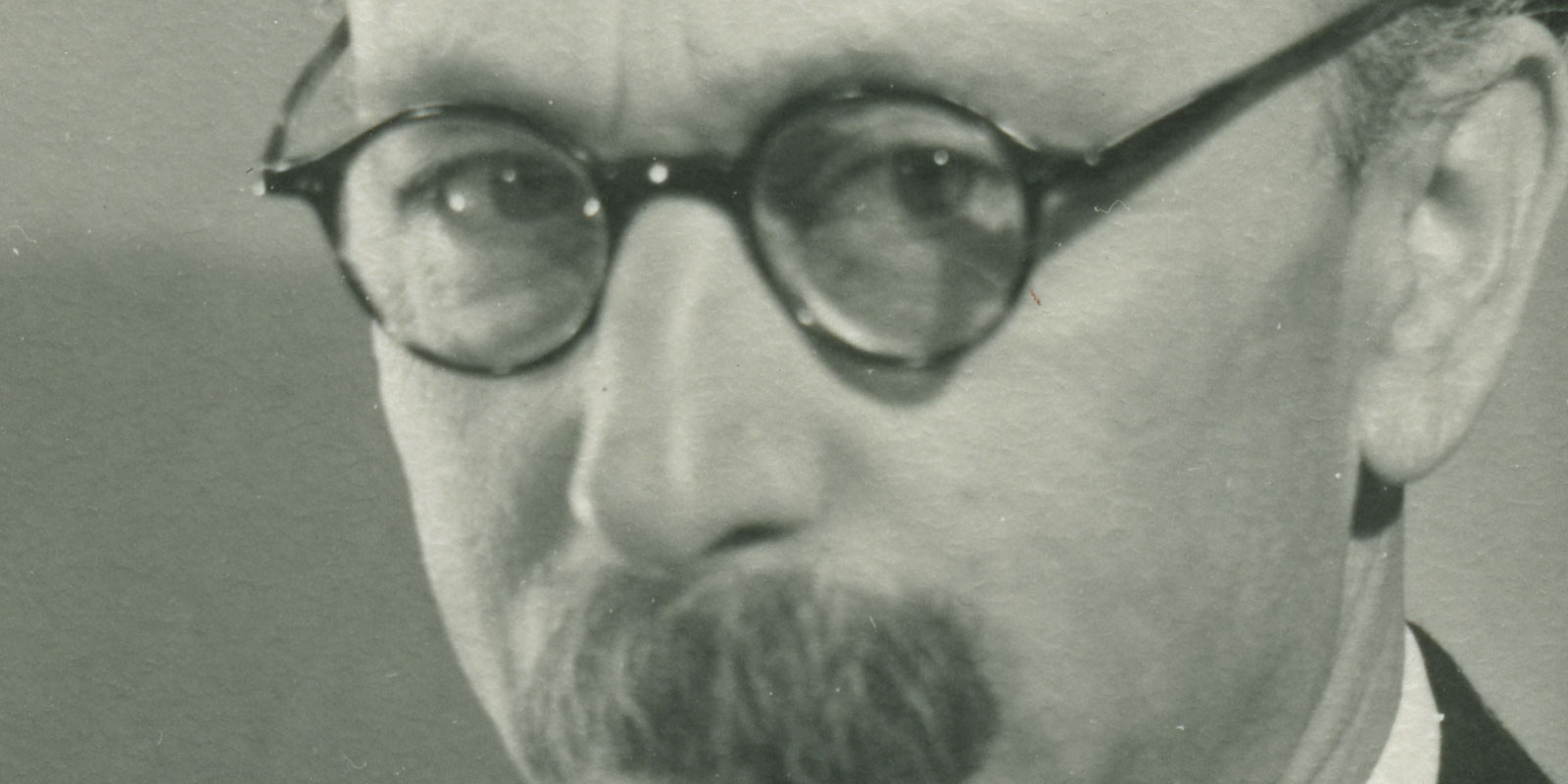

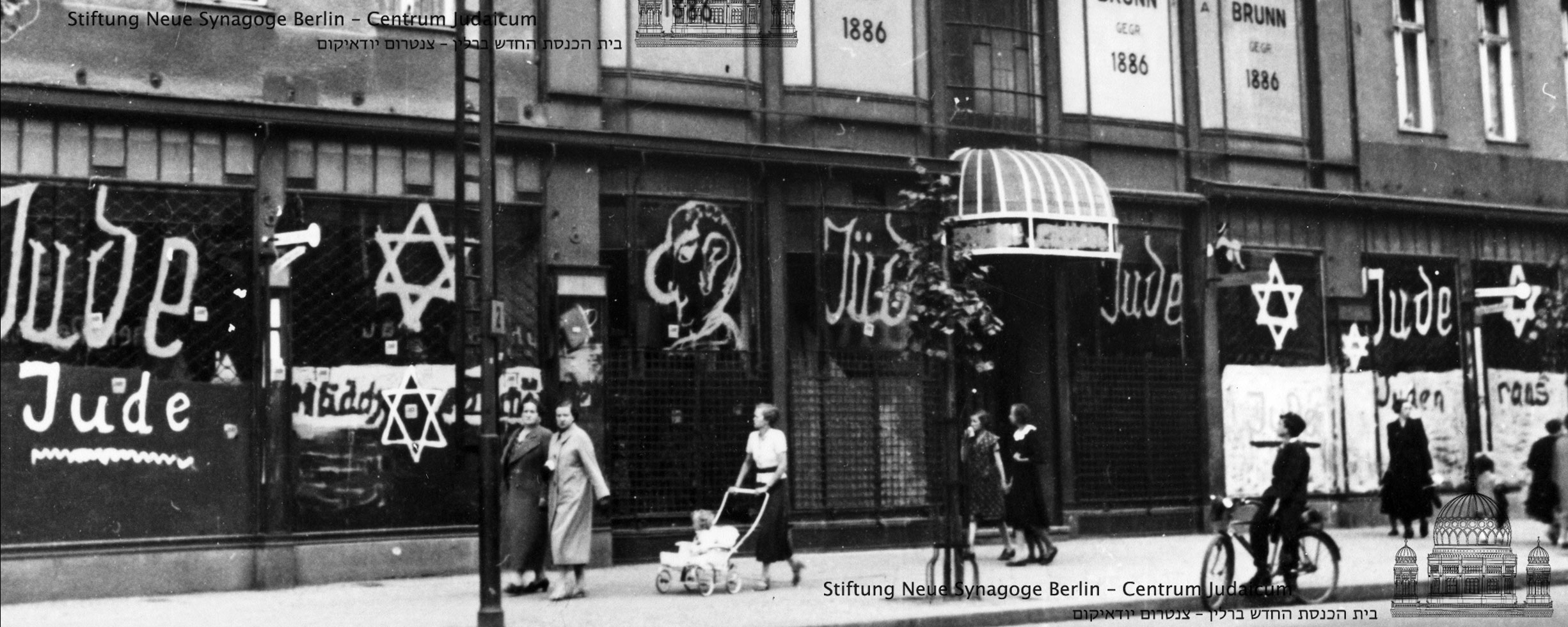

Nach den Novemberpogromen demonstrierten Einzelpersonen und Gruppen in England, darunter religiöse Organisationen, durch ihr unermüdliches Eintreten für Flüchtlinge und ihre Organisationsbemühungen, wie wirkungsvoll es sein kann, wenn Bürger entschieden handeln. Unter denen, die sich bei der britischen Regierung speziell für jüdische Kinder einsetzten, war die „Gesellschaft der Freunde“ (Quäker). Nach anfänglicher Ablehnung durch Premierminister Neville Chamberlain sprach eine aus Juden und Quäkern zusammengesetzte Delegation bei Innenminister Hoare vor, woraufhin die Regierung gestattete, Visen auszustellen und die Einreise der Kinder zu unterstützen. Innerhalb kurzer Zeit wurden Gastfamilien rekrutiert, Spenden gesammelt, Fahrkarten gebucht, Transitvisen organisiert (die Kinder reisten über Hoek van Holland). Das Netz jüdischer und nichtjüdischer Helfer schloss niederländische Freiwillige ein, die die Kinder an der Grenze in Empfang nahmen, sie mit Verpflegung versorgten und bis ans Schiff in Hoek begleiteten. Die erste Gruppe, 196 Kinder aus einem Berliner Waisenhaus, das während der Novemberpogrome unbewohnbar gemacht worden war, kam am 2. Dezember in Harwich an. Die organisierten Anstrengungen, jüdische Kinder aus Nazi-Deutschland zu retten, wurden später unter dem Namen „Kindertransport“ bekannt.

QUELLE

Institution:

Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGdJ)

Original:

Kindertransport; 21-015/266