Hitler auf Heimatbesuch

Adolph Marcus hält seine Eindrücke im Tagebuch fest

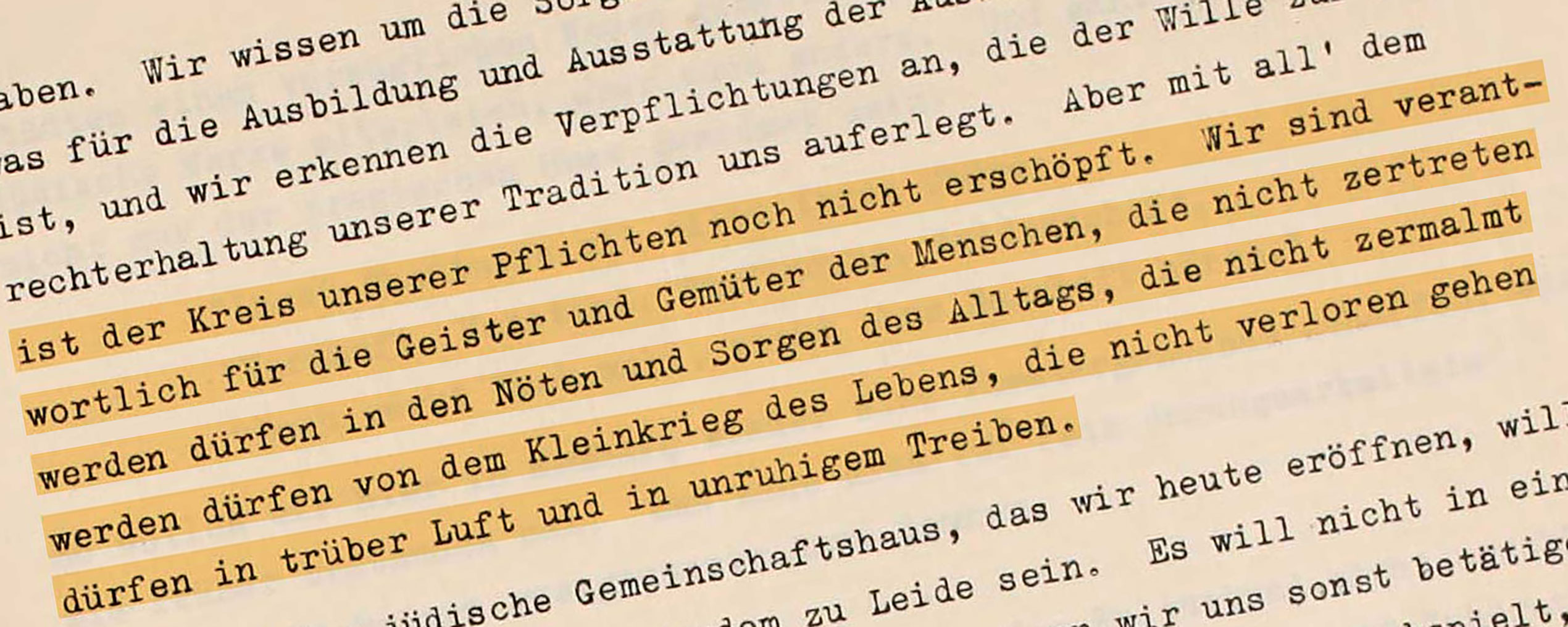

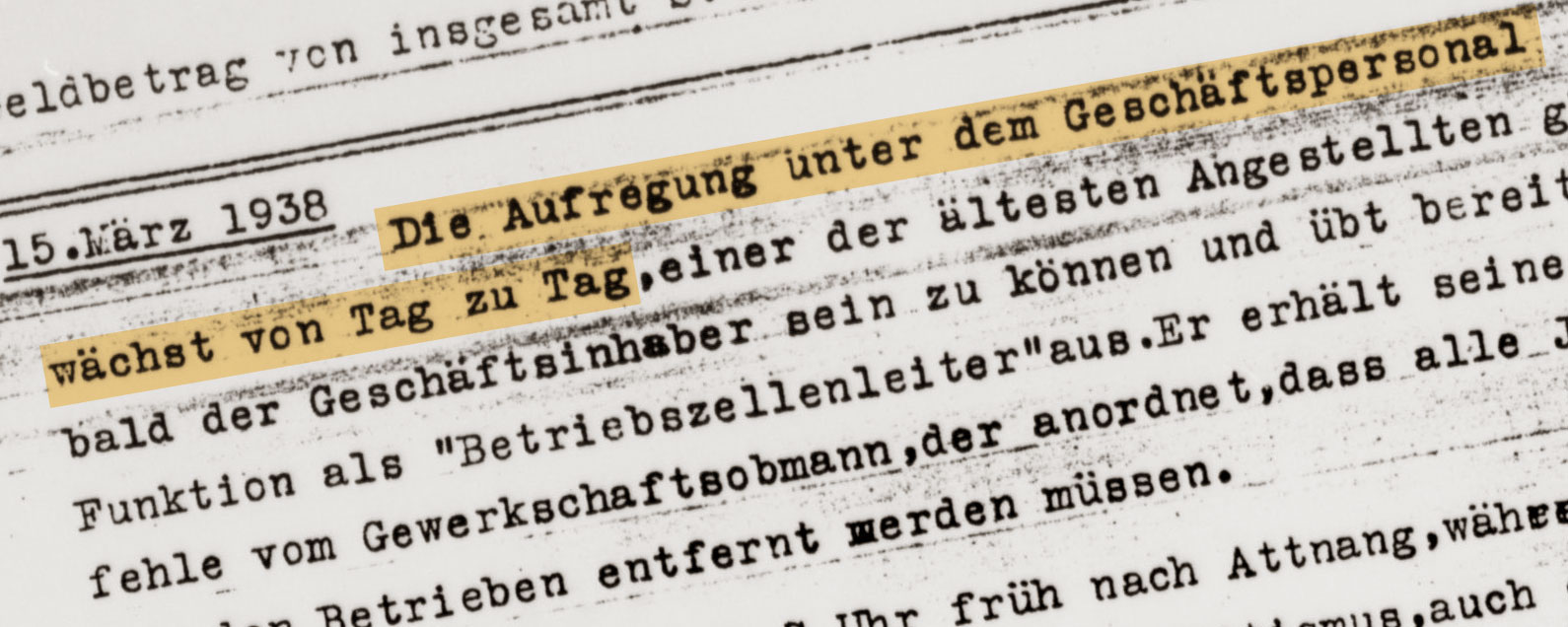

„Die Angst unter dem Personal wächst von Tag zu Tag [...]“.

Linz

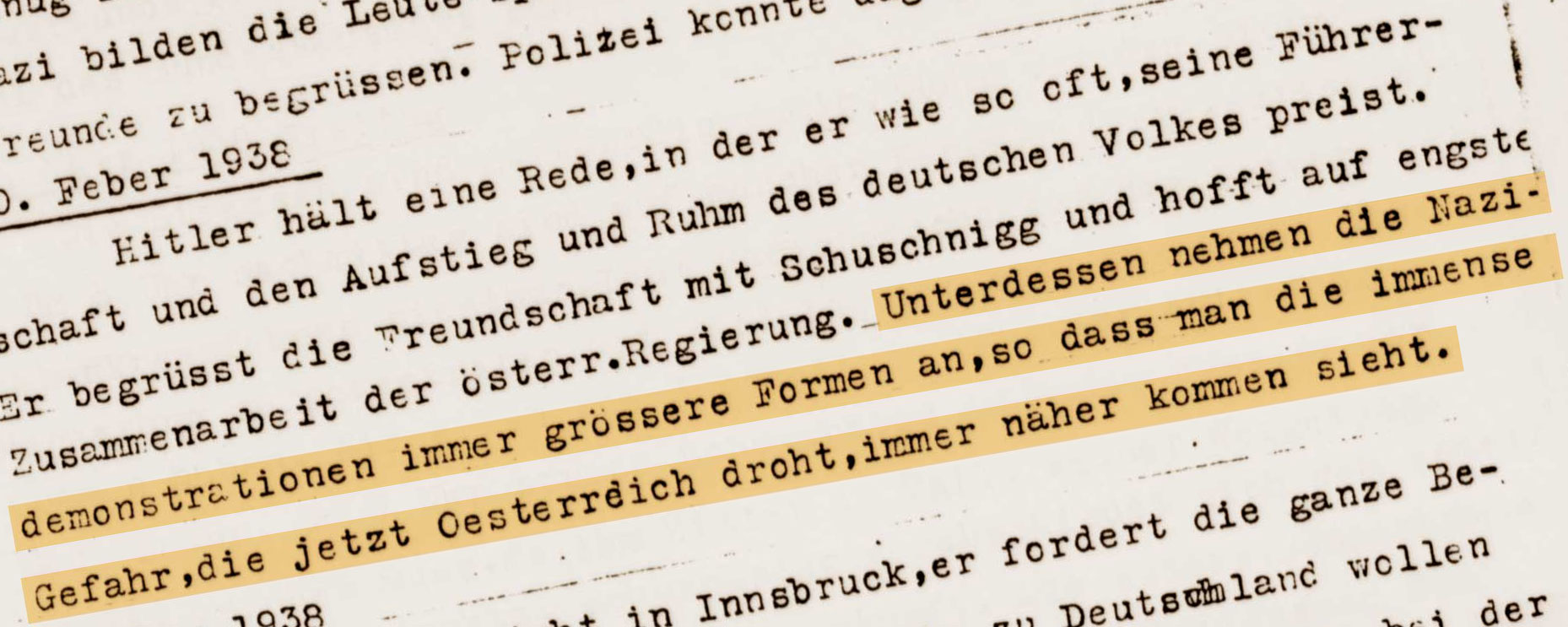

Vom 12. bis zum 14. März hatte sich Hitler in Linz aufgehalten, das er seit seinen dort verbrachten Jugendjahren als seine Heimatstadt betrachtete. In seiner Rede an die Bevölkerung der Stadt hatte er sich zum Vollstrecker des Volkswillens stilisiert und den „Opferwillen“ der deutschen Soldaten und die „Größe und Herrlichkeit“ des deutschen Volkes beschworen. Viele unter seinem Publikum reagierten begeistert, andere wurden von Furcht ergriffen. Mit zwei Sätzen gelingt es Adolph Markus, die angstvolle Atmosphäre an seinem Arbeitsplatz in Linz Tage nach dem „Anschluss“ einzufangen.