Vorreiterrolle

USA ergreift Initiative für Flüchtlinge

Washington, D.C.

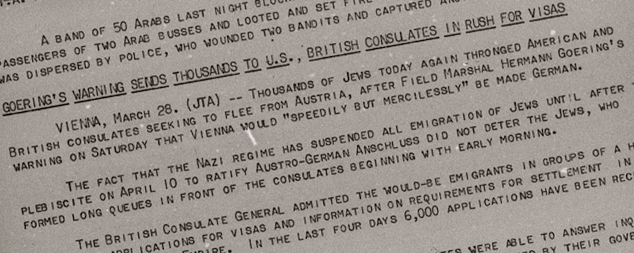

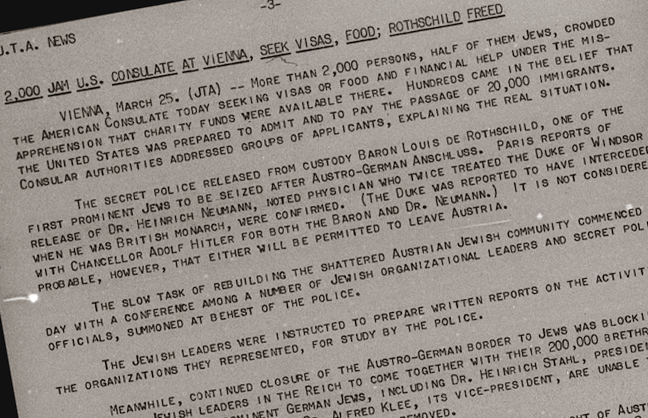

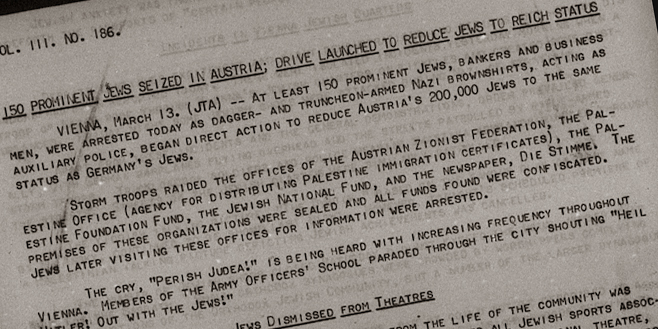

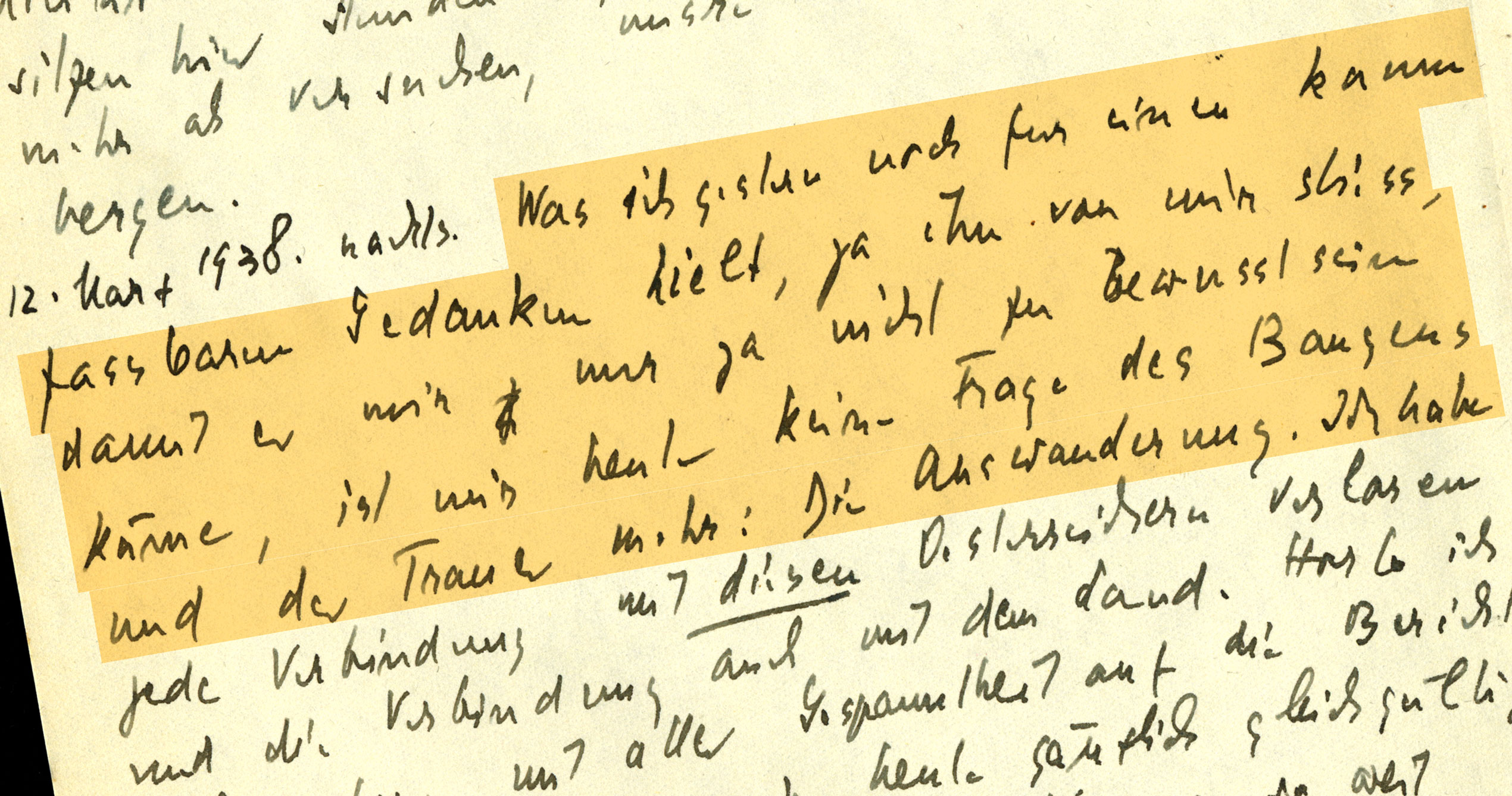

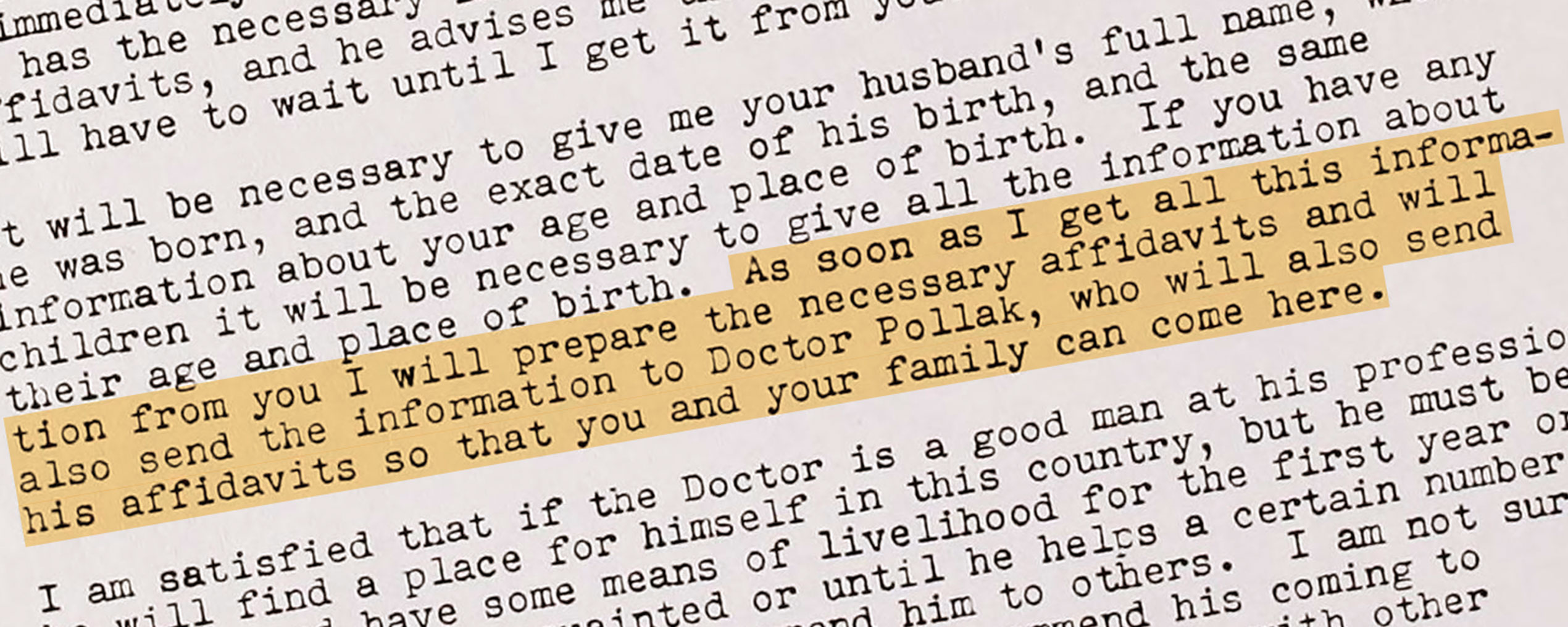

Am 4. April 1938 traf Arthur Sweetser, Mitglied des Sekretariats des Völkerbunds, mit US-Präsident Franklin D. Roosevelt zusammen. Bei dem Treffen diskutierten die beiden Männer die Situation deutscher und österreichischer Juden, die dringend Wege zur Auswanderung suchten. Roosevelt erwähnte die Idee, eine internationale Konferenz abzuhalten. Sein Gedankengang war einfach: Nur unter der entschlossenen Führung der USA konnte das Problem gelöst und andere Länder überredet werden, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Es bleibt umstritten, ob die Idee einer gemeinsamen Diskussion der Situation der Juden unter dem Naziregime von Roosevelt selbst ausging oder von hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums.

QUELLE

Institution:

Sammlung:

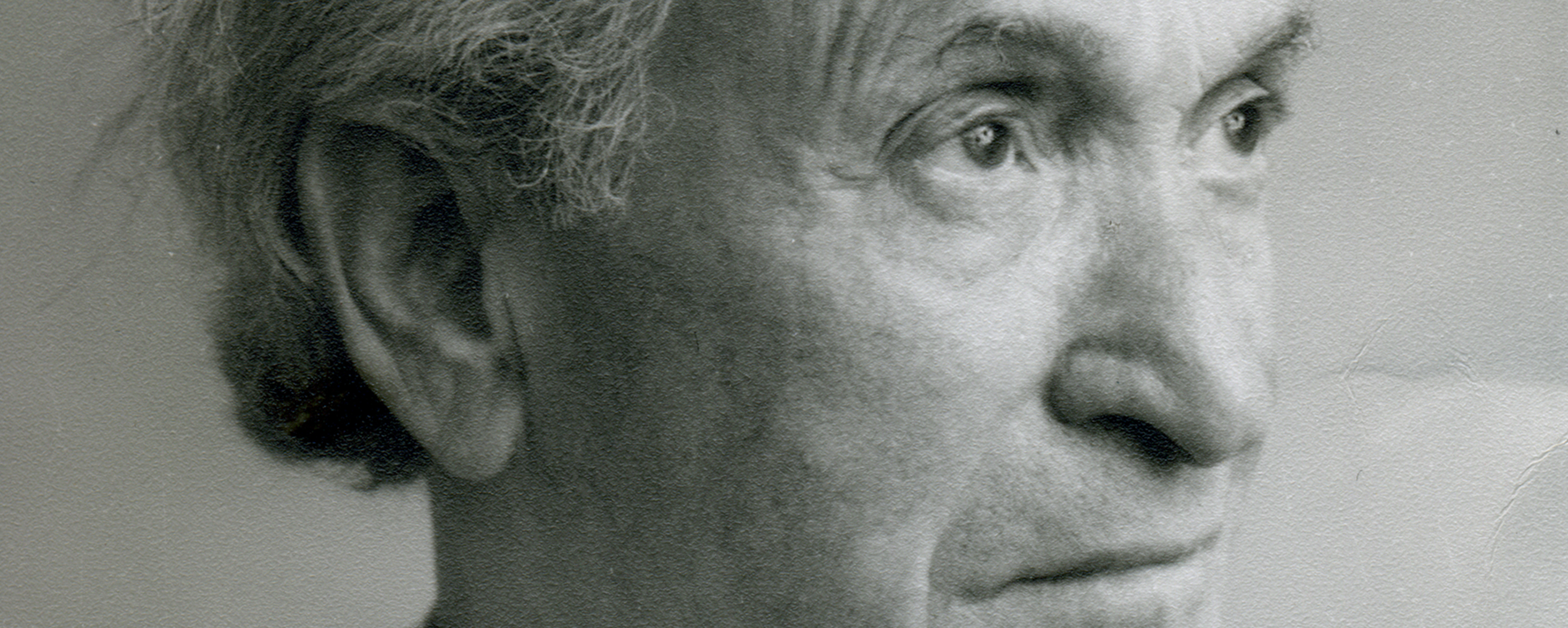

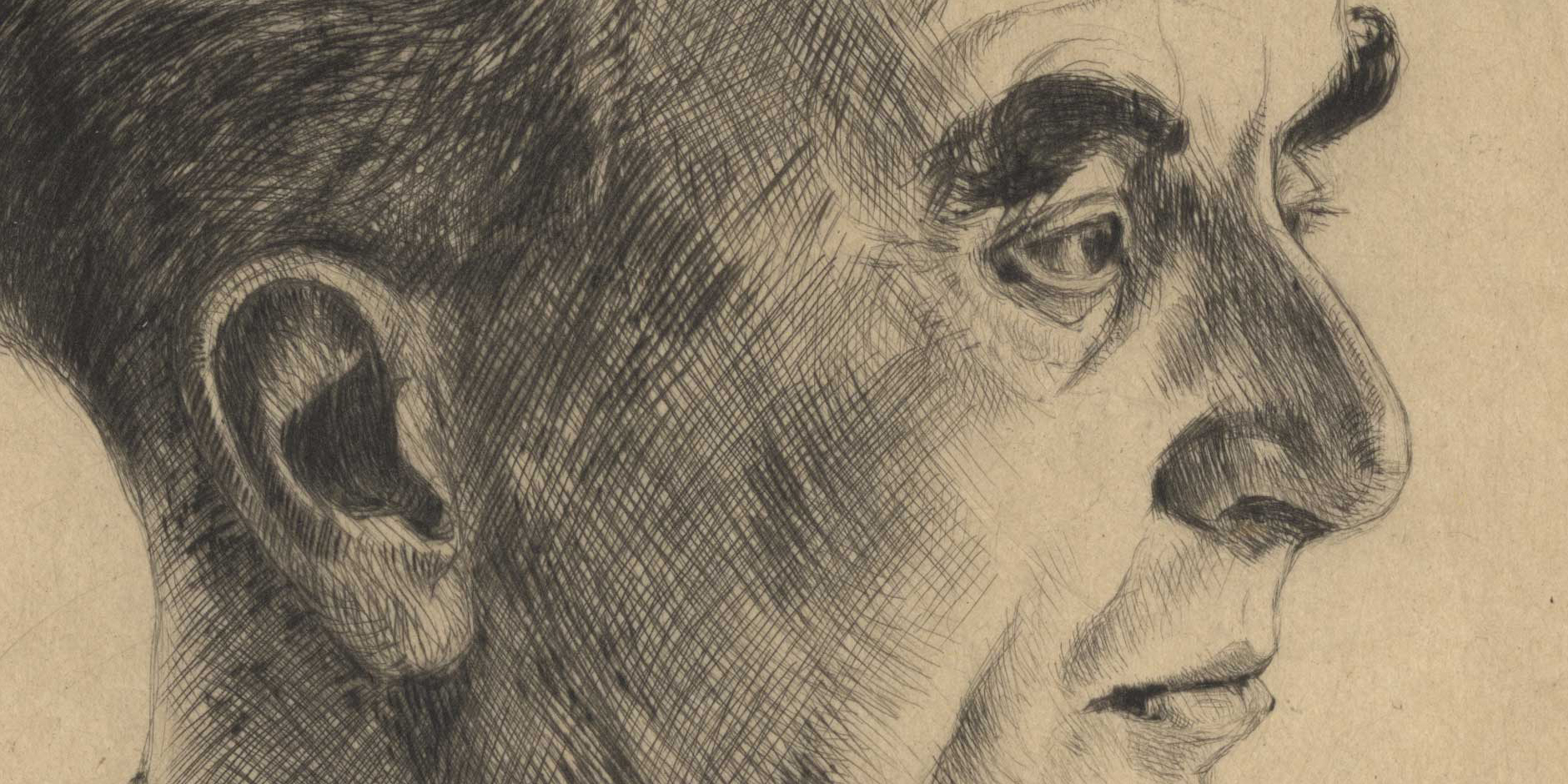

President Franklin Roosevelt, 1938. Harris and Ewing Photograph Collection, Library of Congress.

Original:

LC-H21- C-820 (P&P)